国内外自然教育研究进展

——基于中外文献的比较分析

沙雨琳,刘纯青

(江西农业大学园林与艺术学院,330045,南昌)

0 引言

自然文学作家瑞秋·卡森曾提出:“那些感受大地之美的人,能从中获得生命的能量,终其一生。”自然以自身独特能量来帮助人类构建认知世界的体系,自然于人而言是无法割裂的部分。自然教育即是让参与者在自然生态系统中接受教育,潜移暗化地从价值层面来影响人,从而激发人类主动认知自然的意愿[1]。随着生态文明理念的提出,更多的人渴望拥抱自然,与自然和谐共生,然而现实却与之相悖,快节奏的生活使得人们的自然感知力下降,人与自然的关系愈发失衡,陷入人与自然割裂的困境[2]。自然教育作为重构人与自然关系的重要环节,已成为公众新需求[3]。目前,自然教育发展呈“行业热而研究冷”的态势,具有影响力的研究文献十分有限,理论研究的匮乏成为自然教育行业高质量发展的桎梏。基于此,本文通过对国内外自然教育的研究进展进行归纳分析,厘清现有研究的局限性,为国内自然教育的进一步研究提供参考和借鉴。

1 数据来源与研究方法

英文文献以 WOS数据库作为检索源,梳理自1980 到 2022年关于自然教育的研究成果,以“natural education”为主题词进行检索,引文索引类型设置为SCIE、SSCI,检索得有效外文文献690篇。中文文献以CNKI数据库为检索源,以“自然教育”为主题词检索得有效中文文献418篇,检索时间均为2022年10月15日。

文章运用CiteSpace工具对检索的自然教育相关文献进行可视化研究分析。此外,对环境教育、森林教育、可持续教育等相关主题展开文献检索,提炼相关度较高的中英文文献并采用文献分析法对文献内容展开梳理研究,作为本文的论点补充。

2 数据概况

据检索结果显示,英文文献最早发布于1811年,中文文献最早发布于1983年。第一篇中文文献研究内容是对法国教育家卢梭的自然教育思想进行剖析[4],严格来说并不属于国内自主研究范畴。就现有研究而论,国外自然教育研究体系较成熟,产出了较深入的教育效果,而国内相关研究起步较晚,目前仍处在初创阶段。

据发文数量显示,中英文文献发表均有很长时间空白期(图1)。国外针对自然教育的独有性研究较少,主要研究方向有环境教育、森林教育、可持续教育等,但其研究内容与自然教育有重叠。据发文时间显示,国外自然教育的研究浪潮始于“自然缺失症”的提出(2005年)[5],而自然教育正式步入中国舞台是源于中国自然教育论坛的成立(2013年),后各级政府自上而下致力于推动自然教育事业发展。国家林业和草原局指导中国林学会成立自然教育总校,搭建全国自然教育网络;教育部主导发展绿色学校、自然学校项目,推行研学旅行;生态环境部成立环境教育基地、自然中心,发展国家公园自然教育体系等[6]。与此同时,多个省市纷纷响应号召,出台自然教育相关政策。这一系列举措表明自然教育在国内大有前景,行业正在逐步良性发展。

图1 年度发文量对比图

据发文机构显示,国外机构与国内机构存在合作关系,以美国华盛顿大学、哈佛大学、中国科学院为聚集的研究团体成为国际研究的重要学术阵地(图2)。国外研究主要从自然培育对人类自然认知的影响力[7]、户外教育的有效性[8]以及自然教育对儿童身心的影响机理[9]三方面入手,以实证性研究范式为主流,采用跟踪调查、自然实验、模型分析等量化研究方法,所得的研究结论具有说服力。

图2 英文文献机构共现图谱

国内机构(香港城市大学、华南师范大学、中国科学院、北京师范大学)在SCI期刊上存有学术发表,其中中国科学院发文量最多。中国科学院主要围绕自然教育助力生物多样性保护的可行性[10]、公众教育增强村落保护价值[11]、自然教育对人群的心理影响机理[12]、社区营建中的自然教育实践[13]等方面展开研究;北京师范大学团队的研究重点集中于景观生物多样性保护、气候变化问题、公众环境态度等方面[14];香港城市大学针对绿色行为开展研究,即通过实证跟踪、自然实验等方法探究人类对于自然的需求机制[15];华南农业大学相关学者探究自然语言处理对医学心理健康方面的影响。这4个机构的研究内容紧跟国际趋势,在国际自然教育相关研究中具有一席之地。

国内机构(湖南师范大学、西南林业大学、北京林业大学)在中文期刊上发文量较多,然而这些机构之间呈现零散分布状态,跨区域合作有待推进(图3)。中文期刊发表的自然教育相关文献的研究内容主要聚焦于自然教育概念研究、自然教育思想起源研究、自然教育案例研究、自然教育场域设计研究及自然教育课程建设研究5个方面,研究方法以定性居多,虽存在一些研究分析如SWOT分析、LR-CO分析、ASEB分析、KPA量化价等,但内容多拘泥于理论描述,量化分析不充分,文献质量亟待提升。

图3 中文文献机构共现图谱

由于国内受市场经济的影响,实践探索率先于理论基础构建。目前,自然教育从业机构众多,大体分4种类型:国家支撑型、大型企业支撑型、私企自营型、KOL(Key Opinion Leader)组织型,其中,发展较出色的机构有:大地之野、盖娅自然学校、溪谷森林、自然笔记等。然而,由于欠缺科学化的机构评估体系,国内自然教育机构质量呈现良莠不齐的状态,从业机构中超半数以上均为工商注册性质,以盈利为重[16]。虽然当下行业发展势头较好,但膨胀过快、过度商业化均不益于行业健康有序发展,应注意避免并加以规范化引导。

3 研究脉络

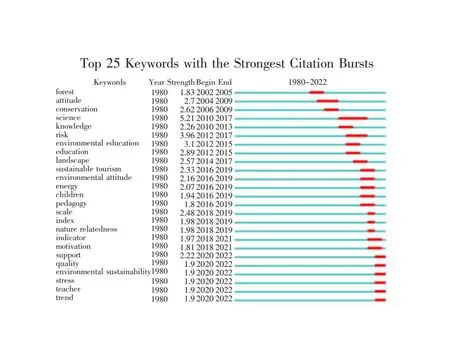

英文文献突显关键词按照类别可划分为心理类和场域类(图4)。心理类:早期“attitude/态度”“conservation/保护”被提出,研究主要侧重于自然呼吁,强调人类回归自然的重要性,开始认可户外教育的价值;随后,“environmental education/环境教育”“environmental attitude/环境态度”“pedagogy/范式”“index/量度”等被提出,开始对公众环境行为、环境态度展开量化范式研究,深层次地催进公众自然意识的时效性[17];后“children/儿童”“motivation/积极性”“nature relatedness/自然依赖性”被提出,开始探寻亲自然对儿童的积极效应,实证研究了人类对自然的依赖性[18]。场域类:早期实践主要为户外自然式体验活动,“forest/森林”表明实践场所多为林地;之后提出“landscape/景观”“sustainable tourism/可持续旅游”等,实践模式逐步多元化,风景园林学科开始介入,风景园林场所被有组织、有设计地成为公众“第二课堂”,景观教育价值因此受到广泛关注[19]。近年来,“environmental sustainability/环境可持续”被频繁提及,预示着自然教育将承担生态建设的重要使命,可持续教育与自然教育的融合是未来的研究重点[20]。

图4 英文文献突显词图谱

中文文献的自然教育研究在时间脉络上被有序推进(图5),2000—2011年,突显的关键词有“素质教育”“家庭教育”“现代教育”等,中国的教育理念逐步发生转变,开始注重全人教育的重要性[21];2008—2017年,突显的关键词有“鲁迅”“卢梭”等,开始探究中西方自然主义教育思想起源,核心研究学者有刘黎明、姜彩燕、宫盛花等;2016—2019年,“幼儿” “学校”等关键词被提出,研究开始深入幼儿群体,自然教育实践的必要性逐步受到认可;2018—2022年,“景观设计”“森林公园”等关键词被提出,风景园林学科开始介入国内自然教育研究,场域设计策略被陆续提出,促进了国内自然教育基地建设;2020—2022年,其他机构开始侵入自然教育事业,自然教育研学活动被推向热潮,自然教育实践形式呈现多元化,丰富多元的活动表象之下是源于自然教育行业规范标准的缺失。

图5 中文文献突显词图谱

4 研究进展

基于文献计量分析以及对研究热点的归纳总结(图6、图7),尝试从理论基础、政策法规、实践探索三个方面来研讨国内外自然教育的研究进展。

图6 英文文献时间线图

图7 中文文献时间线视图

4.1 理论基础研究

4.1.1 自然教育的思想起源 自然教育思想在中西方教育发展史上均存有悠久的历史遗存,呈现多系起源的特征。西方萌芽于古希腊时期亚里士多德“教育效仿自然”的学说,国内起源可追溯到先秦时期的老庄思想,推崇“不言之教”[22]。

西方自然主义教育思想的代表人物有夸美纽斯、卢梭、裴斯泰洛齐、福禄贝尔、杜威、蒙台梭利等,这些教育家的“自然”观念奠定了西方自然主义教育的形成,以致于西方整个近现代教育思潮都洋溢着对于“自然”的崇高信仰。国内众多研究文献将“自然教育”视为“历史遗产”,主要的三个研究动向为:1)着眼于中西方教育发展史,探究自然教育思想的形成及演变脉络[23-25];2)以单个教育家的自然教育思想为中心,阐明思想内涵[26-29];3)采用对比分析的研究方法,对国内外自然主义教育思想展开对比研究[30-32]。相较于西方,中国自然教育思想常常是以文化、哲学的形式存于经典文献之中,而非教育论著的形式,国内学者们积极探究中华文化的自然主义特征,打破了自然教育思想起源于国外的浅显认知。

4.1.2 自然教育的概念内涵 自然教育涉及多个领域和多种学科,生成的概念众多,至今尚未形成统一认识。自然教育起源于自然主义教育,“主义”是对自然教育的概括性提法,卢梭作为西方自然主义教育体系的核心人物,推崇“自然而然”的教育,这是一种“乌托邦”式的教育形态,与现代所推行的自然教育模式相异。

国外尚未有“自然教育”的明确提法,对自然教育的理解偏颇于环境保护,自然教育被视作环境教育的分支。国内首先深入环境教育,成立环境公益组织,这些组织率先切入自然教育,因此可知,适应中国国情特征的环境教育是国内自然教育事业的特点。由于对“自然”的理解不同导致自然教育内容呈现多元化,众多国内研究人士将自然科普与自然教育混为一谈,教育形式偏向“自然游”,与真正的“教育”存在差距[33]。将“自然”等同于自然环境的理解从根本上窄化了自然教育内涵,自然教育应该是涵盖人类社会生活全部范畴的教育,不单纯地指自然事物,自然背后的文化底蕴与生态智慧仍需要被输出。

4.2 政策法规研究

自然教育常被学界认为是环境教育的衍生产物,虽然自然教育不能等同于环境教育的分支,但能够确定的是,环境教育为自然教育的产生和发展做了极大铺垫。因此,在探究自然教育的研究进展时,提及环境教育的由来及发展十分必要。

4.2.1 环境保护运动 溯源环境教育的产生均受环境危机的影响,导致人与自然呈现“主-客”二元对立的关系,基于对工业文明的反思,环保运动顺势而生。美国在19至20世纪,经历了环境思想萌发、自然学习运动、保育教育、户外教育等环节,这是美国环境教育的发展前身;20世纪60年代,英国部分阶级民众不满战后环境污染状态,萌生绿色发展理念[34],并于1973年成立欧洲第一绿党,直接将环境问题拉入政治视野[35];20世纪中叶,德国为应对环境危机,兴起绿党,实施各类环保运动,全民环保意识因此高涨;日本于20世纪60至70年代为应对环境公害问题,实行反公害运动和自然保护运动。

国内早期受国际环境会议的影响,率先从政府、学校开始发展环保宣传教育。20世纪90年代,国内涌现一批民间环保组织,有“自然之友” “根与芽” “绿色江河”等。 2000年,国内开始创办“绿色学校活动” “建立国家环境教育基地”等,中国环境教育事业愈渐成熟。无论国内还是国外,环境教育的演变缘起均由于社会环境问题的逼迫。从时间维度来看,国外比国内更早认知到环保问题,值得承认的是,国际影响的外源性力量对我国开展环境教育起到引导作用,推动了环境教育在我国的本土化、规范化、实践化、法制化与创新化发展[36]。

4.2.2 环境教育立法

1)国外:美国是世界上第一个将环境教育实施专门立法的国家,并于1970年通过《国家环境教育法案》[37];1971年北美环境教育联合会成立,自此环境教育受到制度层面的支撑。

英国未对环境教育实行专门立法,但环境教育在英国的开展具备相关法律的保障以及政府和有关机构的支撑。1968年成立环境教育委员会,有关环境教育的管理工作有了组织性领导;1996年颁发《将环境教育带入21世纪》,自此环境教育被纳入全民教育体系[38];2006年《户外学习宣言》发布,课外学习被呼吁,自然体验式教育受到大力提倡[39];2011年白皮书《选择自然:保护自然的价值》出台,对自然在决策考虑时的核心地位给予了充分肯定[40]。

1979年,德国联邦政府制定《联邦自然保育法》,在全国范围内起倡导效应,但具体的环境政策由各州政府自行编制,巴伐利亚州积极响应号令并编制了《环境教育引论》[41]。

日本是继美国之后第二个将环境教育专门立法的国家。1988年日本环境省颁发《共同营造更好的环境》,成为开展环境教育工作的倡导性政策文件;2003年,日本政府颁发《有关增进环保意愿以及推进环境教育的法律》,并于2011年正式修订为《关于通过环境教育等促进环境保护的法律》,该律法为实现环境教育全民行动体系奠定了法律基础。

2)国内:截至目前,中国暂未出台全国性环境教育专门立法条例,但环境教育思想深入在相关政策文件和法令指南中[42]。1989年确立《中华人民共和国环境保护法》并于2014年通过新修订,标志着环境教育开始成为法律义务[43];第一份环境教育专门文件《全国环境宣传教育活动纲要(1996—2010)》的颁布,表明国家高度重视环境保护并开始规范化环境教育活动形式;2011年《宁夏回族自治区环境教育条例》发布,成为国内第一部地方性环境教育立法,环境意识逐步从国家走向地区;2017年《建立国家公园体制总体方案》指出开展自然教育,激发自然保护意识是国家公园建设的核心[44],自然教育逐步完善成为环境教育的新业态。

国内环境教育实践正在一步步从边缘走向主流,从局部性教育走向整体性教育,逐渐跳出“自然”界限,由浅及深,全方位地思考人与自然的关系。就教育目的而言,环境教育在向自然教育转变,开始注重价值观的引导、自然美育的培养等。

4.3 实践探索研究

4.3.1 实践模式

1)国外:美国自早期营地教育发展成“教学+自然学校+项目”的自然教育实践模式[45],国家公园概念初现于美国,其国家公园自然教育的模式为 “自然+自然学校+拓展项目”[46]。

英国注重教育公平化,具有学习障碍的儿童会被专门授予森林教育项目,帮助孩童在实现疗愈的同时接受教育[47]。英国早期受先锋户外教育理念影响,涌现了“乡村青年”“自然英格兰”等民间团体,注重在森林中开展教育,形成 “自然学校+团体活动+森林教育培训”的实践模式。

德国地处山林地带,地理位置影响其经济结构需要长期依赖森林资源,具有悠久的森林文化传统,实践模式为“森林教育+主题教学”。德国是以全面渗透化的方式将自然教育理念根植到基础教学模式中,在意识形态、城市规划、高等教育系统设置等方面均充分考虑了人与自然的接触需求[48]。

日本自1984年迅速推行“野外教育”并建立了许多野外性自然教育基地,有“青少年自然之家” “野外活动中心”等,拉开了自然体验型环境教育的序幕[49],自然教育被纳入日常性教学并推出“自然学校+社会+社区”的实践模式。

2)国内:台湾、香港地区相对于大陆而言,自然教育实践较早。台湾重视传统教育体制革新,一些台湾的有识之士开始大胆尝试,创立了森林小学[50]。此外,台湾积极利用风景园林场所开展自然活动,关渡公园就是一个典型案例。香港由于面积有限,使得郊野公园成为开展自然教育的重要场所,幼儿园和学校会定期送学生外出参加自然教育活动[51]。

目前,大陆的自然教育模式为“教学+自然教育机构+自然体验”,还未存在全日制的自然学校。相反地,众多机构把自然教育活动作为昂贵的商业产品,必须通过知识付费才能接受教育,教育陷入“公平缺失”。机构面向公众提供的教育服务主要有自然体验式互动、自然解说、自然探险等,按照教育类型及场所不同可划分为自然学校类、生态保育类、自然保护地类、户外体验类、自然观察类、公园类等、农牧场类、博物场馆类等。

4.3.2 场域规划设计

1)国外:自然教育理念如何落地于现实世界,必须依赖于实践基地的规划设计。二者之间的关系由来已久,早在1872年,苏格兰植物学博士Patrick Geddes就设计创立一座供学生观察自然的“眺望塔”,成为国外自然教育规划设计的先驱型人物。德国教育家福禄培尔创办第一所称为“幼儿园”的学前教育机构,为幼儿设计众多自然玩具。美国自然教育家约瑟夫·克奈尔出版《与孩子共享自然》,该书共讲述50个自然体验游戏项目,被誉为“自然教育圣经”,为当代自然教育提供了案例启发。此外,国外积极探索在国家公园、社区、森林等场所实践自然教育的可行性,产出了较多典型案例,已形成成熟的场域设计体系。

2)国内:针对自然教育场域设计的研究主要有三方面:1)基于公园的自然教育场域设计[1,52];2)基于幼儿园的自然教育场域规划设计[53-54];3)基于社区的自然教育场域规划设计[55-56]。研究场域逐步从大型公共绿地空间转为小型社区空间,开始从城市迈向乡村。研究维度开始从广义的描述化走向具象化,逐步以解决实际问题为目标,但仍处于发展历程中,亟待深入探索。就现有研究内容来看,以规划策略性描述为主,在基地建设标准、课程评估机制、管理体系等方面缺乏研究。

5 讨论

综上,虽然我国自然教育事业起步较晚,但发展速度较快,发展前景广阔。自然教育的研究范围正在不断拓宽,学术研究团队正在不断壮大,从业人员也在不断增多,已经初步取得了一些成果,未来还会在此领域深入探索下去,致力于形成高质量的自然教育体系。基于此,现提出五点关于国内自然教育研究的发展建议。

5.1 自然意识普及是首要

自然教育不该是空口号,而是要从家庭、学校、社会、国家等方面,由下及上全方位地渗透自然教育理念,营造出“全民参与”的社会氛围。那如何引导社会认知使之成为价值主流,撬动更大的社会资源投入是后续亟待思考的问题。自然教育需要多元合作,既要受到正规教育系统的关注,还要依靠有效运作的政府系统及环境政策,更要有丰富的社会公益组织致力于实践发展。自然教育要做好推广普及工作,不断消减经济差异和城乡差异,将自然教育视为普惠性的教育服务,创造出生活化、常态化的自然教育环境。

5.2 环境教育需专门立法

完备的法律基础会使自然教育实践更具备操作性,帮助建立健全管理体制,在国家层面上明晰环境教育的目标,评价标准、管理制度及奖励体系等。科学化的管理体制促使管理主体明确,管理职责清晰,在实行决策能够更有权威地呼吁公众参与自然教育活动。

5.3 自然教育市场急需“规范化”

市场经济的飞速发展使得国内自然教育行业持续兴旺,有市场代表着有利益,但自然教育事业不能为了追求盈利而错失公益性和教育性。商业属性的过度发展会动摇自然教育行业可持续发展的社会根基。因而,急需政府管理部门把控好市场走向,不论是职业培训、基地选择、场域设计都应具备科学性,避免以营销为单一目的,导致行业非良性发展。

5.4 推动行业专业化

自然教育行业能够长久有序地健康发展必须要依托于专业化学科背景,我国迫切需要在高校教育系统中设置正规人才培养方案,将自然教育视为职业教育、再继续教育、终身教育来看待。与此同时,推动科研性发展,加强对自然教育的理论研究和实证量化研究。

5.5 自然教育需要扎根社区

自然教育需要发挥普及性优势,不能只在特定场所实施,而是要面向大众的日常生活。社区具有单元性、群体性和关联性,扎根社区,以解决社区问题为核心目标的自然教育实践,更具有社会意义。自然教育行动应该不求大,不求快,自然教育场域不能只强调大自然,而是要注重人与自然在一起的环境,要让自然教育带动地域发展,让其具有生命力。