基于自动监测网络的湘江流域衡阳段铊污染原因分析

陈 阳,丁 华,吕 明,郭 卉,周国治,金红红,郭 倩,张 琴,刘艳菊,霍 洋,朱日龙

1.湖南省生态环境监测中心,国家环境保护重金属污染监测重点实验室,湖南 长沙 410019

2.中南林业科技大学环境科学与工程学院,湖南 长沙 410004

3.湖南大学,湖南 长沙 410012

作为地壳的天然组成元素,铊广泛存在于各种自然环境介质中。由于具有优异的光学、电学和催化性能,铊被广泛应用于冶金、化工等各个行业领域[1-2]。但随着矿山开采、金属冶炼、金属加工等工业活动的进行,各类重金属和类金属通过地表地球化学作用进入土壤和水体,引起严重的环境污染[3-4]。铊及其化合物具有蓄积性、诱变性、致畸性和致癌性等特性,严重危害人体健康。铊化物在我国被列入优先控制污染物名单,同时也是世界卫生组织重点限制清单中的主要危险废物[5-6]。近年来,水体铊污染事件频发,严重威胁供水安全,因此,加强饮用水水源地铊污染监测和预警能力建设迫在眉睫[7]。《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》要求,严密防控环境风险,加强重金属污染防控。生态环境部《关于开展涉铊企业排查整治工作的通知》(环办应急函〔2021〕153号)要求,全面开展涉铊企业排查整治专项工作,推动建立铊风险管控长效机制。目前,部分地区正在有计划地进行铊污染区域排查,主动公开铊监测信息,但由于排查范围和监测力度有限,研究及管理人员对相关产业分布区域的铊污染现状的了解仍不够透彻[8]。因此,应加强对区域范围内铊污染现状的监测和原因分析,并结合周边环境,加快建立健全水体铊污染常态化监测监管体系,快速、有效推进铊污染防治工作。本文按照水功能区划所要求的水质目标,充分考虑铊在地表水中的稀释、扩散和迁移规律,以湘江流域衡阳段铊在线监测预警体系为例,分析流域铊污染原因,以期为完善我国重金属应急监测技术体系、提升重金属监测能力提供参考。

1 研究方法

1.1 水文概况

湘江是长江七大支流之一,是洞庭湖水系中流域面积最大的河流,发源于广西壮族自治区灵川县,自祁东县进入衡阳市,在衡阳市内沿途接纳多条支流(潇水、涟水、耒水等)。湘江流域衡阳段全长226 km,流经9个县(市、区),是衡阳市工农业生产及生活用水的主要来源。随着人类活动的加剧及衡阳经济的发展,湘江流域衡阳段生态环境日趋恶化,地表水污染较为普遍,特别是流经城镇和工业区江段水体普遍受到不同程度的污染,对应的主要污染来源包括工业(采矿业及冶炼业)、农业等。

1.2 监测点位布设

本研究主要依托已建水质自动监测站,通过加装铊自动监测系统,在湘江流域衡阳段布设9个监测点位。其中,松柏、江东水厂、松木下游、大浦镇下游、衡山自来水厂5个监测断面为湘江干流断面,五矿路雨水排口、幸福河、资家港入河口及大浦园区雨水回收池4个监测断面为湘江支流断面,具体点位分布详见图1。各断面水流方向均由支流流向干流,再从干流汇入湘江。

注:底图下载自湖南省地理信息公共服务平台标准地图服务栏目(https://hunan.tianditu.gov.cn/TDTHN/tjxz/index.html),审图号为湘S(2023)250号,下载日期为2023-09-24。图1 湘江流域衡阳段铊试点项目监测点位分布

1.3 采样及监测方法

1.3.1 样品采集及处理

水样按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1—2019)进行采集和保存。完成水样采集后,立即用0.45 μm滤膜过滤水样。倒弃50 mL起始滤液,并用少量滤液润洗采样瓶。收集所需体积的滤液于采样瓶中,加入适量硝酸溶液将滤液pH调节至<2.0,保存备用。水质监测指标包括铊、溶解氧、氨氮和叶绿素a。

1.3.2 监测方法

铊采用铊水质分析仪[力合科技,LFEC-2006(TI)]进行检测,检出限为0.02 μg/L,测定上限和测定下限分别为100 μg/L和0.08 μg/L,检测方法为阳极溶出伏安法。溶解氧采用常规五参数水质分析仪(力合科技,LFWCS-2008)进行检测,检测方法为电极极谱法。氨氮采用氨氮水质分析仪[力合科技,LFS-2002(NH)]进行测定,检测方法为水杨酸分光光度法,最低检出限为0.01 mg/L。叶绿素a采用叶绿素a/蓝绿藻密度水质分析仪[力合科技,LFWCS-2008(Chla/Cyano)]进行测定,检测方法为荧光分析法。

1.3.3 监测频次

叶绿素a按照每1小时1次的频次进行监测;其他监测项目按照每4小时1次的频次进行监测,具体监测时刻分别为00:00、04:00、08:00、12:00、16:00、20:00。本研究中的计时方式均为24小时制。

2 结果与讨论

2.1 异常点捕捉及监测数据分析

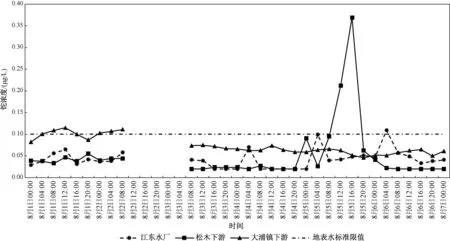

为了监控该流域的铊污染状况,对2021年8月1—15日湘江流域衡阳段5个干流断面和4个支流断面进行铊浓度自动监测,监测数据如图2所示。其中,超地表水限值占比为监测时段内出现的超标次数与总监测次数的比值,地表水铊浓度限值为0.100 μg/L[《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)]。

图2 湘江流域衡阳段监控断面铊浓度变化趋势

由图2可以看到,干流5个监测点位的铊平均浓度均在0.100 μg/L以内,但除了松柏断面外,其余断面均出现了铊瞬时浓度超标情况。其中,松木下游断面至衡山自来水厂断面铊平均浓度超地表水限值占比均超过了12%,说明污染源位于该区域及其上游。支流4个监测点位的铊平均浓度均大于0.100 μg/L,且沿程干流铊平均浓度变化趋势与支流铊平均浓度变化趋势一致,支流浓度均显著高于干流,说明干流超标是受到了支流汇入的影响。

为了进一步判断污染来源,对江东水厂、松木下游、大浦镇下游铊浓度进行分析,结果见图3。8月1—3日,江东水厂断面监测数据基本维持在0.060 μg/L以下,但自8月4日开始,该断面铊浓度连续3 d自凌晨开始上升,在04:00达到最高峰,随后下降。其中,最高监测浓度为0.109 μg/L,超出地表水限值要求。松木下游断面铊浓度自8月4日20:00开始上升,在8月5日12:00和16:00出现两组明显的超标数值,最高为0.369 μg/L。大浦镇下游断面铊浓度虽然较高,但无突变数据,整体变化比较平稳,说明该断面主要受上游污染汇入的影响。因此,需要对上游的江东水厂断面至松木下游断面作进一步分析。

注:因平台维护,部分时段数据缺失。图3 江东水厂、松木下游、大浦镇下游断面铊浓度变化趋势

通过对比松木下游断面与位于其上游约1 km处的资家港入河口断面的铊浓度变化情况(图4)可知:资家港入河口断面于8月4日16:00开始出现铊浓度攀升,而4 h后,松木下游断面铊浓度同步开始提升;资家港入河口断面铊浓度于8月5日12:00开始下降,松木下游断面也于4 h后同步下降。两个断面的铊浓度变化趋势保持高度一致,且具备明显的先后顺序[资家港入河口8月4日20:00—8月5日12:00铊浓度持续超出工作量程限值(1.000 μg/L),因此,其浓度曲线呈平头峰]。上述浓度变化关系表明,松木下游断面8月5日12:00及16:00的铊浓度超标事件主要受资家港入河口污染物汇入的影响,因此,松木下游断面的铊污染物极有可能是来自资家港入河口上游企业排放。

图4 松木下游和资家港入河口断面铊监测数据对比

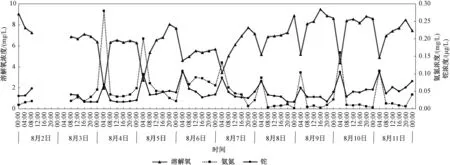

对于江东水厂断面,考虑到其上游支流幸福河断面的铊浓度均值较低,推断该断面的铊来源可能为上游干流或其他支流。由于上游其他监测断面均未出现峰值,而该断面出现了3次浓度峰值,因此,需考虑是否存在其他因素影响该断面铊浓度的变化。图5为东江水厂断面8月2—11日铊、溶解氧、氨氮浓度变化情况。通过持续观察发现,在凌晨04:00左右,东江水厂断面连续几天均出现了溶解氧浓度严重偏低的情况,对应的铊浓度则明显高于其他时段,并且氨氮浓度变化趋势也与铊浓度变化趋势一致。通过一系列排查基本可确定,铊浓度异常并非排污所致。考虑到湘江流域在8月份暴发了水华事件[9],而水华能够促进沉积物中的营养物质的释放,因此,推断铊浓度异常可能与水华的暴发有关[10]。

注:因平台维护,部分时段数据缺失。图5 8月2—11日江东水厂断面铊、溶解氧、氨氮浓度的关联

2.2 铊浓度与叶绿素a浓度的关联性分析

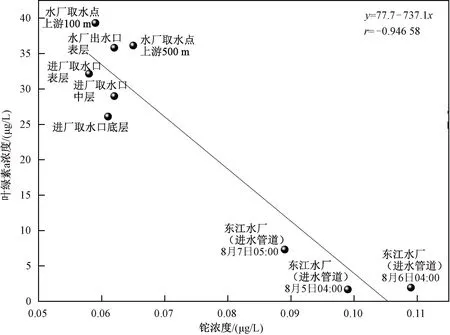

在前文分析的基础上,本节重点探究了江东水厂取水点的铊分布、藻类变化(叶绿素a)、藻类与铊的关系等,旨在进一步明确8月份以来江东水厂断面铊浓度异常的原因。

8月5—11日,对江东水厂取水点上游、取水口、进水管道等进行了铊样品分析,并对部分水样同步分析了叶绿素a浓度。图6中,进水管道中的铊浓度高于其他监测点位,叶绿素a浓度则远低于其他监测点位,铊浓度与叶绿素a浓度成反比。同时,进水管道中的叶绿素a浓度偏低主要发生在04:00—05:00,这与溶解氧出现低值的时间段一致(图5)。实际上,在00:00—05:00,由于居民用水量减少,自来水厂取水采用的是节能型的变频小机组。此时,河水在取水管道中的流动性很差,河水中的藻类在高压封闭管道中会由活藻变为死藻,导致叶绿素a浓度急剧下降。同时,微生物的呼吸作用会消耗管道内的溶解氧,导致溶解氧含量由正常的6.00~9.00 mg/L下降至5.00 mg/L以下,促进藻类由活藻转化为死藻。据文献报道[11-15],藻类对重金属有一定的富集作用,例如铊离子易通过钾转运蛋白进入藻类细胞。由于死藻细胞细胞壁破碎,细胞膜失去选择功能,导致一些内部功能团(如氨基、磷酰基和羟基等)暴露在细胞表层并与其他非营养离子结合,使其他离子更容易进入死藻细胞,增强了死藻的富集能力。因此,藻类富集可能是导致东江水厂断面铊浓度异常升高的主要原因。

图6 铊浓度与叶绿素a浓度的关联性分析结果

2.3 藻类富集重金属铊的实验室验证

为验证上述结论,选取江东水厂不同时段的河流取水点、取水管道以及水厂出水口水样,将100 mL水样分别采取无前处理、水浴灭活处理两种方式进行处理,随后均用0.45 μm滤膜过滤,并在消解滤膜后定容至100 mL,测定水样铊浓度,测定结果见表1(采样时间为8月11日)。

表1 不同处理方式的藻类消解后的铊浓度比较

表1中,采用将水样水浴灭活30 min后过滤再消解含藻滤膜的方式测得的铊浓度要远高于将水样直接过滤再消解含藻滤膜的方式,说明藻类死亡后的铊富集能力比死亡前强。溶解氧降低易导致藻类死亡,使藻类富集能力增强[16-18]。管道内的水体流动性变差、藻类暴发性繁殖均有可能导致溶解氧浓度降低,进而使死藻增多,增强藻类对铊的富集能力,导致水体铊浓度升高。

3 结论

1)在湘江流域衡阳段的干流和支流布设自动监测站点,对衡阳段铊污染进行原因分析。在监测期内,湘江流域衡阳段铊浓度升高的原因主要为本地污染排放,且干流超标主要是由支流污染汇入引起的。松木下游断面的铊污染极有可能来源于支流上游企业排放。江东水厂断面的铊污染来源主要为上游汇入。

2)铊浓度与叶绿素a浓度成反比关系。死藻对铊的富集能力比活藻强。管道水体流动性变差、藻类暴发性繁殖均有可能导致水体溶解氧浓度降低,进而使死藻增多,增强藻类对铊的富集能力,导致水体铊浓度升高。监测期间,衡阳江东水厂断面的铊浓度异常主要为藻类富集作用所致。