中国数字经济发展水平的区域特征与演变趋势

陈博文,周世军

(1.华中农业大学经济管理学院 武汉 430070;2.安徽工业大学商学院,安徽 马鞍山 243002)

0 引言

发展数字经济是中国在第四次工业革命浪潮中实现“换道超车”的重要机会[1]。与传统经济相比,数字经济具有显著优势[2]。一方面,与传统生产要素相比,数据要素具有低成本、无损耗等优势,能够推动传统企业数字化转型,实现产业转型升级;另一方面,数字经济能够降低交易成本,提高生产效率,进而提升产业链韧性。此外,数字经济还能够缩小地区发展差距,降低金融支持门槛,减弱人口老龄化对经济带来的冲击[3—6]。

有关数字经济发展水平的测度是近年来的一个研究热点,主要体现在两个方面:一是测度中国数字经济发展规模。例如,许宪春和张美慧(2020)[7]对2007—2017年中国数字经济的增加值进行测度,发现2017 年中国数字经济增加值为53028.85 亿元,约为美国同期的58.12%。蔡跃州和牛新星(2021)[8]测算出1993—2020 年中国数字经济平均增速为16.3%。这类测度更偏向于对数字经济进行宏观的整体分析,但缺少对中国不同区域的数字经济发展水平及其动态演变的评估。二是构建数字经济发展指数。这类研究通常选取少量具有代表性的指标从不同层面对数字经济进行测度。学者们从数字经济发展的基础条件(包括数字经济基础设施、信息化产业、互联网发展、数字交易发展、数字用户、数字创新、数字平台等多个角度)对数字经济进行刻画[9,10],这些基础指标为本文构建数字经济发展水平评价指标体系提供了参考。与上述文献仅从比较单一的指标进行测度不同,本文将对数字经济发展水平进行综合测度,并进一步分析其时空演变特征。

1 研究设计

1.1 指标体系构建

数字经济包含数据价值化、产业数字化、数字产业化和数字化治理四大部分。其中,数字化治理和数据价值化的数据难以获取,因此本文从数字经济最常用的两个角度进行分析,并结合已有文献的做法[11,12],选取了数字产业化、产业数字化、数字用户、数字平台4个一级指标和数字产业投入、数字产业产出、数字金融、行业数字化、网络普及度、网络规模、数字载体7 个二级指标对中国数字经济发展水平进行测度。具体的指标体系见下页表1。

表1 数字经济发展水平评价指标体系

1.2 数据来源与方法选择

(1)数据来源。考虑到数据获取存在的限制条件,本文仅选取了2011—2020 年中国30 个省份(不含西藏和港澳台)进行研究。指标的具体含义见表1。需要指出的是,数字普惠金融指数来自北京大学数字金融研究中心,其他数据来自《中国统计年鉴》等。对于一些缺失数据,采用线性插值法、均值法等进行补齐,最终形成了2011—2020年30个省份的平衡面板数据。

(2)熵权法。常见的指标赋权法有主观赋权和客观赋权两种形式,考虑到主观赋权可能受到人为因素的干预,因此本文采用熵权法来测度不同地区的数字经济发展水平,从而使得到的结论更加客观。

(3)核密度估计。核密度估计是一种非参数估计法,通过概率密度函数来拟合变量的发展趋势,能够用来分析数字经济随时间发生的变化。

(4)Dagum 基尼系数及其分解。Dagum 基尼系数[13]可以用来反映指标的相对差异。Dagum基尼系数可以将总体基尼系数G分解为地区内差异的贡献Gw、地区间差异的贡献Gnb和超变密度的贡献Gt,即G=Gw+Gnb+Gt。

(5)空间相关性检验。不同地区的数字经济发展水平可能存在空间相关性,因此本文参照已有文献的做法,采用全局莫兰指数和局部莫兰指数进行空间相关性检[14]。

2 数字经济发展水平测度

根据所构建的数字经济发展水平评价指标体系,使用熵权法测算出2011—2020年中国30个省份的数字经济发展水平,结果见表2。

表2 数字经济发展水平

从表2可知,2011—2020年全国数字经济发展水平均值为0.332。分区域来看,东部地区以0.418的数值排在第一位,其次是东北地区,数字经济发展水平均值为0.326,再次为中部地区(0.314),西部地区最低(0.269)。从增长情况来看,东部、中部、西部、东北地区的数字经济发展水平增幅分别为0.188、0.196、0.185、0.187,年均增长率分别为5.31%、7.52%、8.43%、6.79%。可以看出,中部地区数字经济发展水平的增幅最大,从2011年的0.213增长至2020年的0.409。总体来看,中西部地区数字经济发展迅速,后发优势明显;西部地区年均增长率高于其他三个地区,中部地区年均增长率排在第二位;东北地区数字经济发展则呈现疲态,2011年以后与东部地区的差距开始扩大,且在2019年以后开始逐渐被中部地区反超。

分省份来看,不同省份的数字经济发展水平也存在显著差异。北京、广东、上海分别以0.615、0.497、0.481 的均值排在全国前三位,均超过0.45,处于中国数字经济发展水平的第一方阵,这一测度结果与实际情况较为相符。福建、山东、湖北、辽宁、四川等省份数字经济发展水平的均值介于0.34~0.45,属于国内数字经济发展较好的省份。而西部地区的内蒙古、新疆、宁夏、甘肃等省份数字经济发展水平的均值尚未达到0.30,发展较为落后。从增长率来看,青海以17.11%的年均增长率居于全国第一位;贵州、甘肃、宁夏等省份的年均增长率均超过10%,说明在较不发达的西部地区,数字经济发展存在很大的上升空间。

3 数字经济发展水平的核密度估计

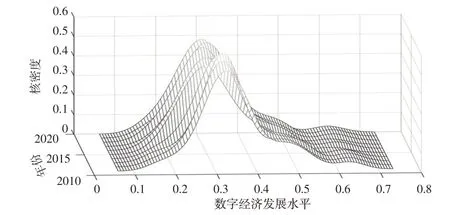

本文通过核密度估计对中国数字经济发展水平在时间维度上的变化进行分析。

从图1可知,样本期内核密度函数的波动中心不断向右移动,说明中国数字经济发展水平整体上在提高。从分布形态上看,2014 年以后核密度函数的主峰高度显著下降,且在2015年峰值最小,说明中国数字经济发展水平的差异整体在缩小。从分布的延展特征来看,2011—2020年数字经济发展水平的核密度曲线呈现“右拖尾”特征。从波峰数量上看,样本期内核密度函数存在多个峰值,且在0.3 处峰值最高,说明中国数字经济发展水平存在多极分化特征且大样本群主要集中在0.3附近。

图1 全国数字经济发展水平的三维核密度图

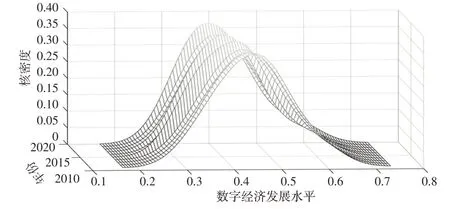

从图2可知,样本期内核密度函数的波动中心不断向右移动,说明东部地区数字经济发展水平整体上在提高。从分布形态上看,2015 年以后核密度函数的主峰高度略有上升,说明东部地区数字经济发展水平的差异有所扩大。从分布的延展特征来看,东部地区与全国较为相似,但是东部地区数字经济发展水平最高峰的值介于0.4~0.5,说明东部地区数字经济发展水平存在多极分化特征且大样本群主要集中在0.4~0.5。

图2 东部地区数字经济发展水平的三维核密度图

从图3可知,样本期内核密度函数的波动中心不断向右移动,说明中部地区数字经济发展水平整体上在提高。从分布形态上看,2011—2020 年核密度函数的峰值出现波动,说明中部地区数字经济发展水平的差异变化较大。从分布的延展特征来看,数字经济发展水平的核密度曲线呈现“左拖尾”特征。从波峰数量上看,2016 年和2017 年呈现明显的双峰分布,说明也存在多极分布。

图3 中部地区数字经济发展水平的三维核密度图

从图4可知,样本期内核密度函数的波动中心不断向右移动,说明西部地区数字经济发展水平整体上在提高。从分布形态上看,2014 年以后核密度函数的主峰高度显著上升,说明西部地区数字经济发展水平的差异有所扩大。从分布的延展特征来看,数字经济发展水平的核密度曲线也呈现与全国以及东部地区相似的“右拖尾”特征。

图4 西部地区数字经济发展的三维核密度图

从图5可知,样本期内核密度函数的波动中心不断向右移动,说明东北地区数字经济发展水平整体上在提高。从分布形态上看,2014年以后,核密度函数的主峰高度显著下降,说明东北地区数字经济发展水平的差异在缩小。

图5 东北地区数字经济发展的三维核密度图

4 数字经济发展水平的Dagum基尼系数分解

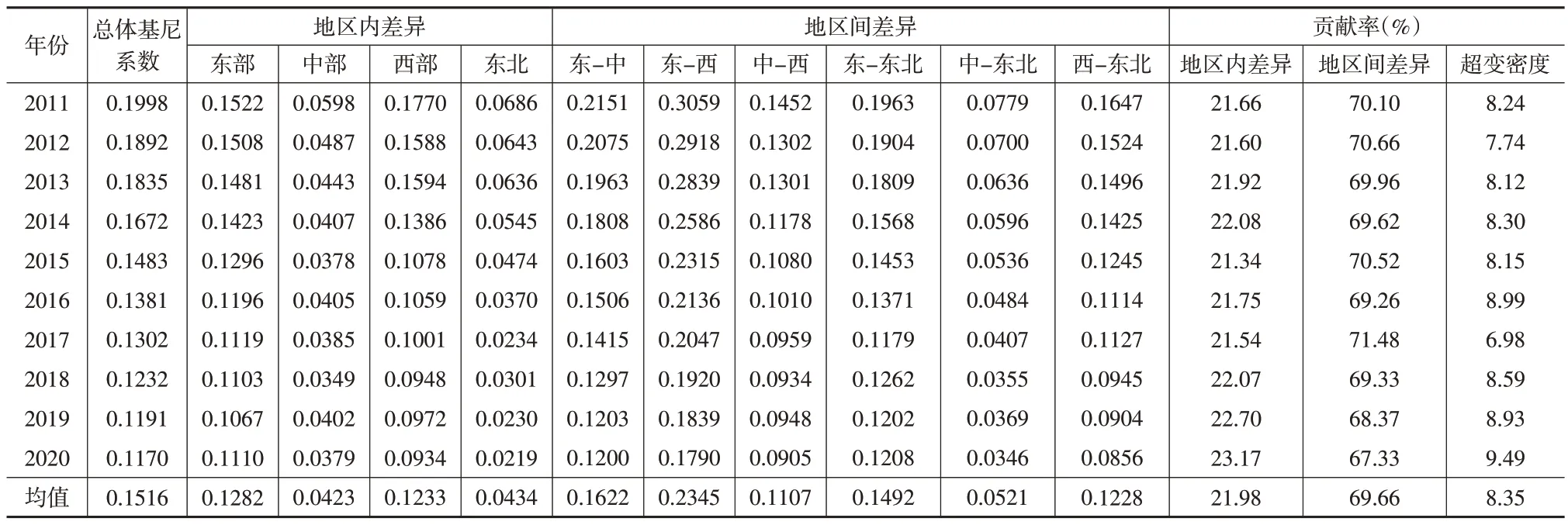

为了进一步分析数字经济发展水平的区域差异,本文借助Dagum 基尼系数分解法对中国数字经济发展水平的区域差异进行度量,测度结果见下页表3。

表3 数字经济综合发展水平的基尼系数分解

4.1 地区内差异

从地区内差异的数值来看,2011—2020 年东部地区数字经济发展水平的内部差异最大,西部地区次之,再次是东北地区,而中部地区的内部差异最小。其原因可能是东部地区包含了一些发展水平差异较大的省份,例如北京、上海、广东的数字经济发展水平年均值超过0.45,而海南的年均值仅为0.27。从动态趋势来看,西部地区在2011年内部差异最大,而到2014年,西部地区内部差异的数值开始小于东部地区,说明西部地区的内部差异在缩小,中部地区在2011—2020年数字经济发展水平的内部差异始终居于末位,说明中部地区数字经济发展较为协调。此外,从整体动态变化特征来看,各区域的内部差异在2011—2020 年均呈现缩小趋势。其中,东部地区由2011年的0.1522 下降至2020 年的0.1110,中部地区由2011 年的0.0598 下降至2020 年的0.0379,西部地区由2011 年的0.1770 下降至2020 年的0.0934,东北地区由2011 年的0.0686下降至2020年的0.0219。西部地区的降幅最大,其绝对降幅为0.0836,主要原因在于这段时间内我国数字经济基础设施建设向西部地区和农村倾斜,各省份之间的“数字鸿沟”在缩小。中部地区内部差异呈现波动趋势,某些年份有所上升,但总体来看,其内部差异和其他三个地区相似,均呈现缩小趋势。

4.2 地区间差异

从地区间数字经济发展水平相对差异的均值来看,东部地区和西部地区之间的差异最大,为0.2345;而中部地区和东北地区之间的差异最小,仅为0.0521。从动态发展趋势来看,2011—2020 年各区域之间的数字经济发展水平的差异在缩小,其中,东-中、东-西、中-西、东-东北、中-东北、西-东北之间的差异值分别较2011 年减小了0.0951、0.1269、0.0547、0.0755、0.0433、0.0791。东部地区与西部地区之间的差异变化最大,中部地区和东北地区之间的差异变化最小。

4.3 总体差异

按照Dagum(1997)[13]提出的基尼系数分解方法,可以把数字经济发展水平的总体差异分解为地区内差异、地区间差异的贡献以及超变密度的贡献三个部分。从平均贡献率的具体数值来看,样本期内数字经济发展水平的总体差异主要来自地区间差异,约占69.66%;地区内差异次之,约占21.98%;而超变密度贡献率最小,约占8.35%。地区间差异占总体差异的比重超过三分之二,说明数字经济发展不平衡主要是由地区之间发展不平衡造成的。

5 数字经济发展水平的空间相关性分析

5.1 全局空间相关性检验

本文采用了全局和局部莫兰指数对中国数字经济发展水平进行空间相关性检验,检验结果见表4。从表4 可以看出,2011—2020 年中国数字经济发展水平的全局莫兰指数介于0.19~0.23,没有明显的下降特征,且检验的P值均小于0.06,拒绝空间分布存在随机性的原假设。说明2011—2020 年中国各地区数字经济发展水平存在较强的正向空间相关性,地区之间存在显著的互动影响。

表4 2011—2020年数字经济发展水平的全局莫兰指数

5.2 局部空间相关性检验

为了进一步分析在何处存在空间集聚现象,本文采用Anselin(1995)[15]提出的局部莫兰指数对中国数字经济发展水平的空间聚集性进行检验,结果表明:样本期内,上海、江苏、浙江、山东、福建和河北6个省份主要处于高-高集聚区,其中河北在2015年处于低-高集聚区。以上省份不仅自身数字经济发展较好,而且其相邻省份也处于较高水平。与之不同的是,海南、天津、江西、安徽4 个省份处于低-高集聚区,且安徽在2017—2020 年有向高-高集聚区靠近的趋势。湖北、广东、北京、陕西4个省份则主要处于高-低集聚区,其中陕西在2013—2015 处于低-高集聚区。这些省份数字经济发展较好,但其邻近省份数字经济发展则相对较差。一些其他省份,如重庆、湖南、广西、云南、贵州、四川、宁夏、甘肃、新疆、辽宁、吉林、黑龙江、青海、内蒙古、河南、山西等,则主要分布在低-低集聚区,其中广西、重庆与湖南在部分年份处于低-高聚集区。这些省份多位于中西部地区,自身数字经济发展较为落后,其邻近省份数字经济发展水平也较低。整体上看,中国省域数字经济发展水平呈现高-高集聚和低-低集聚的特征,这与全局空间相关性分析得出的结论一致,即中国数字经济发展水平存在明显的空间正相关性。

6 结论

本文首先构建了数字经济发展水平评价指标体系;然后,通过熵权法测度出中国30 个省份2011—2020 年的数字经济发展水平;最后,采用核密度估计、Dagum 基尼系数、空间相关性检验分析了中国数字经济发展水平的地区差异与时空演变特征。主要结论如下:(1)从熵权法测度的具体结果来看,全国以及不同地区数字经济发展水平整体上均呈现上升趋势。东部地区发展水平最高,中部地区和西部地区后发优势明显,东北地区发展水平居中,但年均增长率最小。(2)核密度估计结果显示,全国以及不同地区的核密度曲线都在向右移动,除东部地区外,其他区域的核密度曲线都有多个峰值,说明区域内部存在多极化分布特征。(3)Dagum基尼系数分析结果表明,中国数字经济发展水平的整体差异在缩小。从地区内差异来看,东部地区内部差异在2014 年以后超过西部地区变为最大,中部地区内部差异一直最小;从地区间差异来看,东部地区和西部地区之间的差异最大,中部地区和东北地区之间的差异最小。地区间差异占比在下降,而地区内差异占比在上升。(4)空间相关性检验结果表明,中国数字经济发展水平存在显著的空间正相关性,形成了以上海、江苏、浙江、山东、福建等为代表的高-高集聚区,而低-低集聚区则主要分布在西部地区。