“由史入论”:英美情报研究路径之比较*

武 洋 高金虎 马琼诗

(1.海军指挥学院 南京 210016;2.国防科技大学国际关系学院 南京 210039)

情报研究(Intelligence Studies)是以情报理论和情报工作为研究对象,阐明情报工作的理论与方法,揭示情报工作规律,指导情报工作实践的学科。第二次世界大战之后,情报研究在西方学界蓬勃发展,各种著作和学术期刊汗牛充栋,其中英美两国的学术成果最为丰硕。然而,通过对学术史的回顾与考察,笔者发现,英美两国情报研究路径既有相似之处,又存在较大差异。周桂银[1]、张晓军[2]、高金虎[3]等学者曾分别对英美两国各自的情报理论研究情况进行了梳理评述,但缺乏英美两国情报研究路径的比较研究。本文通过对英美两国情报研究发展历程的梳理,总结其研究路径的异同,探究造成其差异性的原因,以期为我国情报研究学术发展提供借鉴。

1 英美情报研究的发展历程

1.1 美国情报研究的发展历程

美国情报研究的奠基者是耶鲁大学历史学教授谢尔曼·肯特(Sherman Kent),第二次世界大战时期他加入战略情报局研究分析处(Research &Analysis,Office of Strategic Services),二战结束后,他重归教职,于1949年出版《战略情报:为美国世界政策服务》[4]。肯特所谓intelligence,既指情报机构提供的有关对手的知识,也指情报活动,同时还指生产这种知识的组织。他还系统讨论了情报协调、情报分析流程和情报与决策关系等问题,这些问题成为美国情报研究的主要议题,《战略情报:为美国世界政策服务》因而被称为美国情报研究的奠基之作。但此时,情报研究在美国仍不是一门独立学科。在1953年12月的一份备忘录中,肯特称“情报是一门没有积累的学科”“情报语言的不精确——这从国家安全委员会的指令可见一斑”“没有情报机构历史知识的事实”[5]。肯特提议设立情报研究中心,创办相应的学术刊物。1955年9月,中央情报局内刊《情报研究》(Studies in Intelligence)创刊,肯特在创刊号发表《情报文献的必要》[6]一文,重申情报文献对情报学科发展和情报工作的必要性。此后,肯特在《情报研究》上就情报理论和情报工作建设发表了9篇文章和11篇书评,为情报理论和情报学科发展奠定了重要的基础。肯特也因此被称为美国的“战略情报研究之父”“情报分析之父”。

美国情报研究的另一个代表人物是艾伦·杜勒斯(Allen W. Dulles)。与肯特一样,他在二战期间加入战略情报局,从事谍报工作,战后担任中央情报局局长。1965年,他出版《情报术》[7]一书,阐述其对情报工作的看法。由于其谍报经历,他看待情报工作的视角与肯特颇为不同。被肯特忽视的谍报工作、反情报工作、隐蔽行动问题成为其讨论的重点,从而完善了肯特建立的情报研究体系。

1962年,美国情报学者罗伯塔·沃尔斯泰特(Roberta Wohlstetter)对1941年的珍珠港事件进行了解读,并出版了《珍珠港:预警与决策》[8],其研究对象是历史事件,研究主题是情报失误,研究方法则是历史方法。她认为,珍珠港事件前美国的情报失误,并不是由于情报机构缺乏可供分析的情报资料,恰恰相反,可供分析的资料太多了,以至于分析人员无所适从。沃尔斯泰特的研究开启了情报研究的新领域——情报失误研究。由于情报失误本质上是情报分析失误,因此情报失误研究可以作为情报分析理论的一个分支。在此基础上,美国情报学界将研究议题拓展至战略欺骗、战略预警、情报体制改革、情报分析方法等领域,从而极大地丰富了美国情报研究的主题。例如,巴顿·惠利(Barton Whaley)在考察1941年德国进攻苏联的“巴巴罗萨”行动后,发现沃尔斯泰特的“信号-噪音”理论存在一个根本缺陷,即她把敌人刻意捏造并传播的与敌方意图相关但完全错误的虚假情报等同于与敌方意图并无关系的“噪音”[9]。他还分析了1914—1968年间16场战争中的168个欺骗、突袭和非突袭案例,发现绝大部分的突袭总是伴随着欺骗,这便是其代表作《谋略:战争中的欺骗与突袭》[10]的结论。由此,惠利开创了情报研究的一个新领域——战略欺骗研究,该书成为战略欺骗理论的奠基之作。

20世纪五六十年代,美国政治学界掀起了行为主义革命。“行为主义者相信,科学具有同一性:社会科学与自然科学并没有本质上的差别;同样的分析方法——包括量化方法——在两个领域都可以适用。”[11]245盛行于政治学界的行为主义革命在1973年引起了美国中央情报局局长威廉·科尔比(William Colby)的关注,他开始将行为主义方法推广到中央情报局的分析工作中。例如,小理查兹·霍耶尔(Richards J. Heuer Jr.)曾借助内容分析法评估了勃列日涅夫在担任苏联领导人时的支持率[12]。自20世纪七十年代以来,行为主义方法在美国情报学界一直大行其道。2003年,美国情报分析专家罗伯特·克拉克(Robert M. Clark)出版了《情报分析:以目标为中心的方法》[13]一书,提出了“以目标为中心”的新的情报周期理论,倡导构建各种分析模型对未来进行预测,将行为主义方法在情报分析上的运用提升到了崭新的高度。

20世纪中叶,科学哲学领域出现了明显的潮流转向,卡尔·波普尔(Karl Popper)对实证主义进行了全面批判,提出了证伪主义的科学发现模式[3]20。行为主义在国际政治领域盛行的同时,也引起了一些国际政治学者谨慎的反思。1976年,罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)借鉴认知心理学的研究成果,出版了《国际政治中的知觉与错误知觉》[14]一书,认为人的认知与思维无法进行量化,决策者的心理活动在国家政治行为塑造中发挥重要作用。对实证主义和行为主义的批判,为情报研究的变革奠定了理论基础。美国中央情报局分析专家小理查兹·霍耶尔是将证伪主义和认知心理学应用于情报分析领域的先行者。其代表作《情报分析心理学》[15]重构了情报分析的逻辑:情报分析人员首先应形成各种假设,接着对这些假设进行批判,假设应不断被提出,不断进行证伪,直到得出符合实际的结论。证伪假设需要对情报分析人员的思维过程进行评判,但人的思维过程很难清晰地以具象化的形式表现出来。为解决这一问题,2000年之后,小理查兹·霍耶尔等中央情报局分析专家探索开发出一套“结构化分析方法”,借助透明化和系统化的方式来形象地展示人的思考过程,使其更易于被共享和评判[16]68。

同时,美国也有不少史家从事情报史研究,如美国情报史专家戴维·卡恩(David Kahn)的《破译者:人类密码史》[17]、《希特勒的间谍:纳粹德国军事情报史》[18],宾夕法尼亚大学历史学教授查尔斯·阿美林格(Charles D. Ameringer)的《美国对外情报:美国历史的隐秘一面》[19],陆军战争学院教授迈克尔·汉德尔(Michael I. Handel)主编的《第二次世界大战中的战略与战役欺骗》[20]、《情报与军事行动》[21]以及内森·米勒(Nathan Miller)[22]对美国间谍史的研究、托马斯·特洛伊(Thomas F. Troy)[23]对威廉·多诺万(William J. Donovan)的研究等,但这些研究成果并非美国情报学界的主流。基于丰富的情报工作经验,提炼情报工作的客观规律,总结情报工作的经验教训,才是美国情报研究的主要范式。历史研究仅仅作为情报研究的一个研究领域存在,而非美国情报研究的主要对象。

美国还有大量以情报机构及其行动为对象的研究,如维克托·马凯蒂(Victor Marchetti)和约翰·马克斯(John D. Marks)的《中央情报局与情报崇拜》[24],杰弗瑞·理查尔森(Jeffrey T. Richelson)的《美国情报界》[25]等。在此基础上,衍生出情报管理体制、情报监督、情报与决策关系、情报政治化等研究议题。这些研究同样离不开对历史事件的追溯与反思,但是对历史事件的还原无疑不是这些研究的旨趣所在。

经过近七十年的发展,美国已经构建起较为完备的情报研究理论体系。洛克·约翰逊(Loch K. Johnson)和詹姆斯·沃兹(James J. Wirtz)将美国情报研究的主题分为情报历史、情报搜集、情报分析、反情报、隐秘行动、情报政治化、情报与决策关系、情报监督与公民自由等[26]。张晓军团队将美国情报理论研究分为情报基础理论、情报分析理论、情报失误理论、情报控制理论(包括情报管理体制、情报监督、情报与决策关系等)、作战情报支援理论五大领域[27]。高金虎则将美国的情报研究议题分为情报基础理论(基础理论、情报历史、情报思想)、情报生产(情报搜集、情报分析、情报失误)、情报工作要素(反情报、隐蔽行动、战略欺骗)等[28]。

综上,笔者认为,经过七十余年的发展,美国情报研究已经建立起以情报基础理论、情报史、情报搜集、情报分析、情报体制(包括情报管理体制、情报与决策关系、情报政治化等)、情报谋略(包括反情报、战略欺骗与隐蔽行动)为主题的情报理论体系。由于美国情报工作实践在国际情报界的强势地位,美国的情报研究得到了国际情报学界的广泛关注,其研究议题被国际情报学界接受,美国学派在国际情报学界的强势话语地位就此形成。

1.2 英国情报研究的发展历程

与美国一样,第二次世界大战期间,英国也有不少学者加入情报机构工作。但出于情报工作的秘密属性,20世纪七十年代之前,英国并无公开出版的情报研究文献,历史学家忽视情报在历史上的作用,认为情报对外交和战争的影响无足轻重,绝大部分著作对情报的作用避而不提,A. J. P. 泰勒(A. J. P. Taylor)的《英国史:1914—1945》[29]对情报在战争进程中的作用仅一笔带过。显然,这些著作没有全面客观地反映历史。情报史成为历史研究中“被遗忘的维度”(missing dimension)[30]1。

然而,一味地保密并不能阻止民众对秘密情报机构的窥探欲。从20世纪五十年代开始,英国情报界丑闻迭出,刺激了媒体和公众的兴趣,出现了大量以间谍故事、谍报活动、人物传记为主要内容的消遣性情报读物。

在此类情报读物中,尤其是在媒体笔下,英国的情报机构被描述为失败和无能的,这种描述引起了在二战中曾参与情报斗争的英国前情报官员的不满。约翰·马斯特曼(John C. Masterman)就是其中之一,在第二次世界大战中他曾担任英国专门负责双重间谍工作的机构——“双十委员会”(Twenty Committee)的负责人。战争结束后,英国军情五局局长请马斯特曼撰写了一份关于战时双重间谍的工作报告,即《战争中的双十委员会(1939—1945)》[31]。作为历史学者的马斯特曼不满足于简单的历史记述,还加入了自己对双重间谍工作的理性思考,因此,这份报告不但是一份工作总结,同时也是对双重间谍工作的研究专著。马斯特曼认为,20世纪五六十年代发生的一些间谍案件,严重损害了英国情报机构的信誉,“情报机关所作的良好工作,除了他们的上级和有关人员外,是很少被人知道的,相反,他们的错误和失败往往会广为传播,引起大量的责难和批评”[32]2。他希望自己撰写的双重间谍的工作报告能够出版,认为这“有助于恢复情报机关的信誉,因为这些故事毕竟是成功的事实,而且公布这些故事,对于其他反间谍工作并无妨害”[32]3。1972年,这份研究报告终于在马斯特曼80岁时由耶鲁大学出版社出版。尽管一些英国情报界的官员对此颇为不满,但本书依然在国内外引起了强烈反响。七年后,本书的中文版由群众出版社翻译出版,命名为《两面间谍》。

1974年,英国情报界解密了二战时期英国信号情报机构破译德军密码的“超级机密”(Ultra)档案。作为第一份被解密的情报档案,“超级机密”立即激发了历史学家们的研究兴趣。1978年,联邦德国国防研究工作小组和现代史图书馆邀请世界各国的历史学家以及在战时参与无线电侦察工作的专家,在波恩和斯图加特举办了一场学术会议,探讨二战时期的信号情报工作[33]。与会者一致认为,由于相关档案的公开,情报在战争中的作用必须被重新审视。罗纳德·列文(Ronald Levin)利用解密档案重新考察了情报在战争中的作用,其著作《“超级机密”走向战争》[34],是英国最早运用档案文件对情报工作进行研究的学术成果,深入细致地探讨了“超级机密”情报影响战争进程的方式和途径。此后,R. V. 琼斯(R. V. Jones)[35]、拉尔夫·贝内特(Ralph Bennett)[36]、约瑟夫·加林斯基(Jozef Garlinski)[37]、彼得·卡沃科雷西(Peter Calvocoressi)[38]等学者结合自己战时的情报工作经历和解密档案文件,分别对“超级机密”情报以及信号情报工作开展了一系列研究,研究成果相继公开出版。

与此同时,英国政府也希望能有一部官方的情报历史问世。在政府支持下,曾在布莱切利庄园(Bletchley Park)从事情报工作的剑桥大学历史学教授F. H. 欣斯利(F. H. Hinsley) 参考了大量旁人无法接触的档案文件,主编了五卷本的《第二次世界大战中英国的情报工作》[39],前三卷副题为《对战略和战役的影响》,分析了情报工作尤其是“超级机密”在战争中发挥的重要作用;第四卷副题为《安全与反情报》,记述了英国在第二次世界大战中的反情报工作;第五卷副题为《战略欺骗》,主要研究了盟军的战略欺骗行动,并指出战略欺骗对整个战争进程的影响。

随着情报档案的逐渐解密,越来越多的历史学者投身到情报史的研究中来,剑桥大学的克里斯托弗·安德鲁(Christopher Andrew)就是其中的翘楚。安德鲁师从欣斯利教授,与其导师相比,他更擅长通过国际学术交流合作来构建学术阵地,扩大学术影响。1984年,安德鲁与利兹大学历史学者戴维·迪尔克斯(David Dilks)合作编辑出版了《被遗忘的维度:20世纪的政府与情报》[30],指出情报工作在国际关系中的重要地位,情报史不应成为历史研究中“被遗忘的维度”。1985年,安德鲁和埃克塞特大学历史学者杰瑞米·诺克斯(Jeremy Noakes)以情报史为主题,在埃克塞特大学召开了一次国际学术会议,两年后出版了论文集《情报与国际关系(1900—1945)》[40]。D. 卡梅隆·瓦特(D. Cameron Watt)指出,埃克塞特大会及其论文集的出版,标志着情报研究产生了新的学派,即英国学派(British School)[41]338。1986年,安德鲁与美国情报学者迈克尔·汉德尔合作创办了情报研究领域的学术杂志《情报与国家安全》(Intelligence and National Security)。至此,英国的情报史研究已经拥有了自己的学术阵地和国际影响力,情报研究英国学派最终形成。克里斯托弗·安德鲁在其中发挥了关键性的作用,成为英国学派的领军人物。

1992年,随着英国学派的呼吁和研究的深入,以及国际安全形势的变化,英国政府终于公开承认和平时期存在秘密情报机构。英国情报界的公开化程度大幅提升,情报机构自己也希望能有一部可以让公众知晓的官方历史留存于世。军情五局约请克里斯托弗·安德鲁在军情五局成立100周年之际,完成一部军情五局的官方历史作为纪念。安德鲁由此接触到更多未被公开的档案,最终在2009年出版了《保卫王国:军情五局官方历史》[42]。军情六局也紧随其后,由贝尔法斯特女王大学的基斯·杰弗里(Keith Jeffery)教授撰写该局的官方历史,并于2010年出版[43]。军情五局的官方历史涵盖了从1909年成立到2009年一百年来的历史,但军情六局官方历史只写到1949年。在公开化道路上军情五局比军情六局走得更远,不但联合BBC制作发行了广受欢迎的电视剧Spooks,还在网站上公开招募工作人员。

然而,英国的情报研究主要立足于情报史,再现情报工作在外交与军事斗争中的重要作用,成为英国情报研究学派的主要旨趣,这与美国的情报研究相比存在较大差距。1988年瓦特提出的“情报研究的英国学派”至今远未成为现实,英国的情报研究充其量只能算是“情报史研究英国学派”,从情报史研究英国学派到情报研究英国学派还有一段很长的路要走。

2 英美情报研究路径的异同点比较

2.1 英美情报研究的相同性

2.1.1发源于二战实践参与

英美两国的情报研究均发源于历史学人在第二次世界大战期间参与的情报工作实践。

二战时期美国战略情报局局长威廉·多诺万认为,情报工作本质上是处理信息的治理活动,面向高层决策的情报工作必须系统地、大规模地运用社会科学家的专业知识[44]66。1942年战略情报局成立后,多诺万设立研究分析处,邀请哈佛大学历史学教授威廉·兰格(William Langer)出任处长。兰格将学术标准和实证主义研究范式引入到情报分析中,使情报分析接近于一种“不偏不倚”的客观研究,并且以这种指导精神为标准创立了研究分析处的“兰格体制”,包括:客观、不偏不倚的分析,“跨学科”专家小组合作模式和严格的管控措施[45]。情报分析人员对兰格领导的研究分析处负责,对分析问题实行专家负责制。

这种由学术权威领导下的情报分析模式类似于高校中的课题研究,从而成为谢尔曼·肯特开创的情报研究的滥觞。肯特本是耶鲁大学历史学教授,战略情报局成立后,他和许多历史学者一样加入了研究分析处,由于情报分析工作出色,1943年被任命为欧非科科长。战略情报局解散后,肯特返回学界,完成其代表作《战略情报:为美国世界政策服务》,开美国情报研究之先河。朝鲜战争爆发后,肯特加入中央情报局新组建的国家评估办公室和国家评估委员会,并于1952年接替兰格担任国家评估办公室主任和国家评估委员会主席职务,直到1967年退休。

无独有偶,英国情报研究的鼻祖约翰·马斯特曼本是牛津大学的历史学教授,二战时担任双十委员会主席。战后,应军情五局局长要求,马斯特曼完成了关于双重间谍的研究报告——《战争中的双十委员会(1939—1945)》。从这个角度看,英国的情报研究比美国开始的更早,只是由于保密原因,这份报告直到1972年才公开出版。正是这些亲历者对第二次世界大战期间情报工作的总结,才使更多学者有了致力于情报研究的可能。

2.1.2以历史研究为基础

英美两国的情报研究路径均以历史研究为基础。英国学派作为国际情报史研究的主阵地自不待言,美国学派的研究成果也同样基于对历史的考察。

学界关注情报史研究,首先是因为历史研究与情报工作尤其是情报分析工作有很大的相似之处。在美国战略情报局研究分析处,虽然政治学者、经济学者、社会学者、地理学者等均有用武之地,但人数最多、作用最突出的还是历史学者。“历史学作为学术专业,其技能以对资料信息的收集、整理、鉴别、提炼、分析、综合为本,其认识论立场强调事物的特殊性、整体性、动态性,其秉性气质以周到、平衡、细致、扎实、审慎、稳健为特点,与情报工作的要求有极大契合之处”[44]67。研究分析处最初的办公地点之一就设在国会图书馆的一个辅楼里,历史学家在这里的工作方式,与其在大学里没有太大差别。

学界关注情报史研究的另一个原因,是因为情报研究的对象(情报工作实践)保密性极强,一般人无缘接触相关档案和资料,而历史研究的价值在于以史为鉴,过去的情报工作历史,与现在的情报工作具有同一性,因此,要研究情报工作的基本理论,总结情报工作的基本规律,只能基于对情报工作历史的考察。没有史实作为依据,情报研究便是无源之水、无本之木。

美国情报研究中许多重要的理论创新都源于对历史的考察。谢尔曼·肯特自身是历史学家,第二次世界大战时期的情报工作实践使他得以将历史研究的范式直接引入情报研究。罗伯塔·沃尔斯泰特在研究情报失误的时候,也是考察珍珠港事件、朝鲜战争、苏伊士运河危机、古巴导弹危机等历史上著名的突袭案例和危机事件,在此基础上总结情报工作的经验教训,从而开创了“信号-噪音”理论及情报失误研究议题。预警情报领域的代表作《突然袭击:防御计划的教训》[46]是典型的从历史观照现实与未来的理论著作。作者理查德·贝茨(Richard Betts)采取历史研究法,以时间为序,对过去几十年来发生的大量突袭案例进行考察,在此基础上归纳出突然袭击屡次取得成功的原因,揭示了战略突袭预警所面临的两难困境,重点讨论了这些不利因素怎样威胁着美国及其盟国的未来,并就如何应对未来可能发生的突然袭击提出自己的建议。全书从历史观照未来,从大量的案例分析中得出结论,并进一步将结论用于未来的战略预测,前后呼应,相得益彰,是典型的从历史到理论的情报研究成果。因此,美国学派的情报理论研究依托的也是历史案例和历史研究方法,在此基础上进行抽象和学理升华。

英国学派更专注于对史实的考证,但并不仅仅满足于看到解密的档案,而是力求如实地再现历史,注重分析情报、外交和战略决策的关系。试图从史实中引出可供决策者借鉴的经验教训,是英国学派的特点之一[1]100。正如瓦特所说,决策者哪怕是从“诚实而又一丝不苟的”职业历史学家那里借鉴到一丁点儿有益的东西,那也是好的[41]341。

2.2 英美情报研究的差异性

2.2.1美国学派更注重理论升华

英国学派擅长挖掘历史线索,档案文献掌握充裕,历史记述力求详尽,欣斯利、安德鲁是其典型代表,但是详实的历史研究没有上升到学理性升华。以英国学派的代表人物欣斯利和安德鲁的研究为例,欣斯利主编的《第二次世界大战中英国的情报工作》第五卷《战略欺骗》和安德鲁所著的《保卫王国:军情五局官方历史》,均详细记述了二战期间英国以军情五局为核心开展的成效卓著的战略欺骗工作。然而,无论是欣斯利还是安德鲁,都没有就战略欺骗的内涵、模式、路径、方法等进行总结提炼,其研究成果仅仅是资料详实的历史研究。因而英国学派的情报史研究鲜有理论上的突破与创新,未真正实现其“从史实中引出可供决策者借鉴的经验教训”的研究宗旨。就英国学派而言,所谓可供决策者借鉴的经验教训仅限于外交与国际关系,而到情报工作自身的学理总结、经验升华则基本没有涉及。在英国,具有国际影响力的情报理论著作只有迈克尔·赫尔曼(Michael Herman)的《和平与战争中的情报力量》[47]和《信息时代的情报机构:理论与实践》[48]。赫尔曼将情报工作定义为国际政治中的一种权力形式,他还因其对情报工作流程的阐述而广受赞誉,被称为“情报的史学家与哲学家”[49]。但除此之外,大部分英国学者关注的是历史研究,在理论研究上鲜有建树。即便马斯特曼开创了战略欺骗的研究先河,但对战略欺骗进行系统化理论升华的则是巴顿·惠利和迈克尔·汉德尔。

美国学派则对理论研究表现出浓厚的兴趣,对美国学派而言,历史研究绝非研究的目的,而是其开展情报理论研究的源泉。与英国学派相比,美国情报学者既重视历史梳理,更注重理论升华,其研究视野远远突破了纯历史研究,而渗入众多的情报理论主题。可以说,当今学界情报研究的主要议题是由美国学派设定的。谢尔曼·肯特作为历史学家,在经历三年情报工作之后,得以把历史研究与情报工作经验结合起来,完成了对情报工作的理性认识。自撰写《战略情报:为美国世界政策服务》一书伊始,他就以创建情报研究学科、总结情报工作经验教训、规范情报术语为宗旨。在《情报文献的必要》一文中,他指出,情报工作不仅仅只是一种职业,它和大多数职业一样,具备了学科性质:有被广泛认可的方法论、专业术语、理论、学说,以及复杂的工作技巧。然而,它缺少一本著作,由此,有关情报工作的方法、专业术语、学说甚至最基本的理论都不可能真正成熟,学科便不容易发展和完善[6]。巴顿·惠利先是通过考察1941年德国进攻苏联的“巴巴罗萨”行动,质疑沃尔斯泰特的“信号-噪音”理论,进而对1914至1968年间16场战争中的168个欺骗案例进行分析研究,从历史案例中提炼战略欺骗的规律,最终开创了战略欺骗理论。美国情报学界的大家大多如此,其情报理论学者之众、成果之丰、影响之大,在国际情报学界首屈一指。

2.2.2英美情报研究在学科归属上不同

以英美为代表的西方情报研究已成为“显学”[50],是社会科学研究的重要组成部分,但两国的情报研究在学科归属上却明显不同。

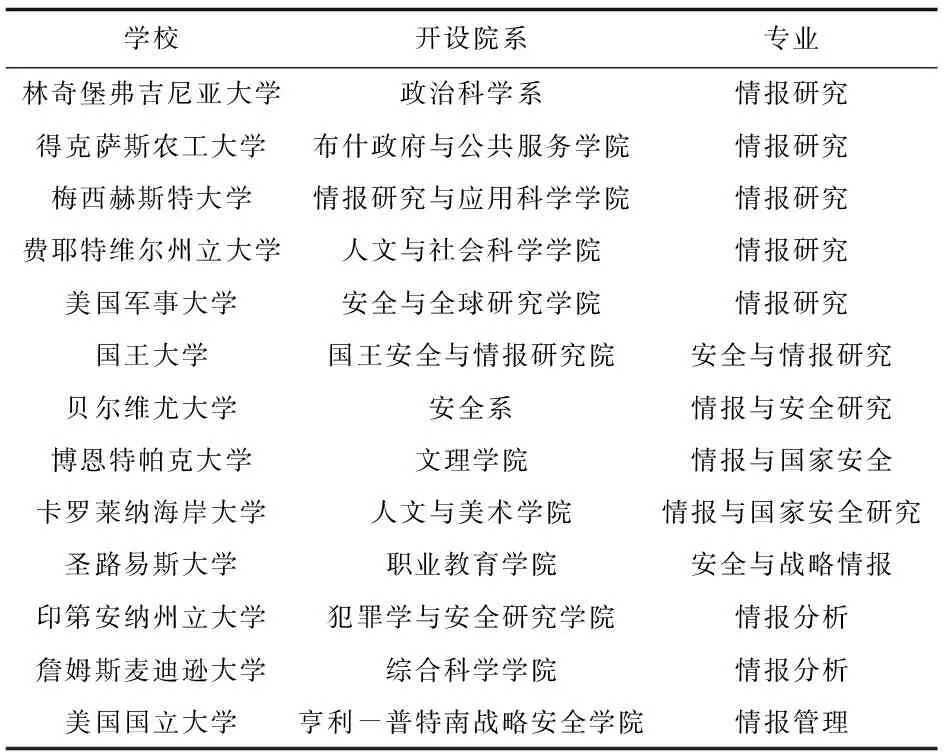

英国情报学者一直坚持历史研究的路径,情报研究一般设在大学中的历史系之下[51]。英国学派绝大多数均为高校的历史学教授。在美国学界,情报研究则成为“政治学的专利”[51],属于国际政治或国际关系的一个研究方向。虽然也有不少情报学者是历史学教授,但更多的是从事国际关系、国际政治、国家安全或国际战略研究。美国高校的情报研究专业也大多由政治学相关院系开设(见表1)。

表1 美国开设情报研究专业的部分高校

2.2.3美国学派更善于吸纳不同学科理论

英美两国的情报研究均是在历史研究的基础上发展形成,相比英国学派,美国学派更善于吸纳不同学科理论,促进情报研究的创新发展。

以情报分析理论为例。20世纪四十年代,威廉·兰格和谢尔曼·肯特等人借鉴实证主义史学的研究范式,开创了“历史经验主义”流派;六七十年代,借鉴政治学领域的行为主义方法,美国中央情报局大力推进情报分析的科学化;九十年代,小理查兹·霍耶尔等人借鉴认知心理学的研究成果和方法,重构了情报分析的模式;进入21世纪,随着计算机网络技术、人工智能技术等的蓬勃发展,美国学者借鉴工程技术领域的新成果,为情报分析插上了技术的翅膀,开始探索“人机结合”等情报分析的新模式。

2.2.4美国学派更注重现实问题导向

虽然英国学派希望通过对历史的考察,得出可供借鉴的历史教益,但如前所述,这种历史教益仅体现于情报工作对外交、国际关系的影响上,英国学派对总结情报工作自身的经验教训,建立情报理论研究学科,提升情报工作实践水平兴趣不大,这与美国的情报研究目的迥异。

从学科研究伊始,美国的情报研究就具有鲜明的现实问题导向,以总结情报工作的经验教训,构建情报工作的系统理论,以解决情报工作实践中产生的问题。由此,美国的情报研究呈现出“理论与实践在发展中互伴互动、相渗相融”[2]5,而不是如英国学派那样,通过情报史实的梳理,理解情报工作对于外交、决策与军事行动的重要作用。

回顾学术发展历程,美国历史上所遭受的两次突然袭击——珍珠港事件与“9·11”事件,促发了美国情报界的两次变革:一个是战后现代情报体系的建立,另一个是迄今为止对该体系最彻底的改革;同时也促成了美国情报研究的两大潮流:一个是以战略情报、情报分析、情报失误为主的学术讨论热潮,另一个是对非对称袭击预警、情报融合共享、情报管理体制改革为主体的学术大讨论。前者形成了美国情报研究的重要奠基发展期,后者则导致了美国情报研究的重要变革转型期[2]5。

从学者自身角度看,美国情报学者的学术旨趣也体现出鲜明的现实问题导向。譬如,作为美国四大情报分析专家的小理查兹·霍耶尔,一生都为改进情报分析孜孜以求。霍耶尔曾热情地拥抱行为主义方法,以推进情报分析的科学化。在发现行为主义方法存在的问题之后,他明确指出,在国家安全领域,学术界开发的数据分析方法适用性有限,因为其“强调经验主义理论,要求对所研究的问题进行量化,这就使得这种方法具有严重的、难以克服的局限性,很难满足政府外事机构的需求,因为大多数感兴趣的变量难以量化”,使用专家赋值的准定量分析方法“仅仅是整个政治研究工作中很小的一部分,并且注定是一小部分”[12]。随着科学哲学的潮流转向,他完成其代表作《情报分析心理学》,指出情报分析人员自身的思维误区。为了帮助情报分析人员克服思维误区,经过多年探索,他又开发了情报分析的“结构化方法”,推动美国情报分析理论取得了新的突破。

3 英美情报研究路径不同选择的原因

3.1 政治文化的影响

虽然同为西方国家,但英美两国的政治文化并不相同。英国对保守主义的坚守与美国对自由主义的追求,使两国情报界对待信息公开的态度截然相反。

美国的诞生源于“五月花”号上的人们对自由的追求。路易斯·哈茨(Louis Hartz)认为,美国“生来便是自由的”[52]。美国政治文化认为,个人居首位,政府在其次,个人权利高于政府权利[53]。《独立宣言》中做出如下宣告:“人人生而平等,造物者赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利,人类才在他们之间建立政府,而政府之正当权力,是经被治理者的同意而产生的。”情报工作作为政府的一项职能,即便有其特殊性,也绝不能凌驾于民权之上。以保密的名义掩盖本应让民众了解的信息,这与美国民众应当享有的“知情权”背道而驰。

知情权的概念源于美国新闻界,最初是作为新闻自由的一部分提出来的。20世纪四十年代中期,美国著名新闻记者肯特·库柏(Kent Copper)首先使用了知情权的概念[54],指的是民众享有通过新闻媒体了解政府工作情况的权利[55]。而新闻媒体对政府行为的报道,就成了公众享有和行使知情权的重要途径。六十年代以后,知情权逐渐被众多学者理解为一种广泛的社会权利和个人权利,公众有权了解自己政府的行为,其行使途径之一就是要求政府对公众开放档案与文件。在人们的呼吁之下,美国于1966年颁布了《信息自由法案》。根据该法案,联邦机构必须对公民提出的获取信息的要求作出迅速认真的反应。该法案规定了文件或信息可以被免于强制公开的9种例外情况。它们是法律所允许的仅有例外,也是用来判断某一材料是否应被公开的具体标准。如果某个机构以其中某一例外情况为理由拒绝公开材料,遭到拒绝的公民可以从法庭得到迅速救助。法庭一旦认为该机构没有理由不公开这些材料,就会下令将其公开,并且有可能对该机构处以罚款。[56]有关信息自由的立法,使学者和公民能够详细审查美国情报机构的记录及其在决策过程中发挥的作用,这为情报研究提供了大量的一手素材。

英国的情况则相反。英国人的保守主义举世闻名。安德鲁·海伍德(Andrew Heywood)将保守主义界定为“一种对保有的渴望,并反映在对变革的抵制或至少怀疑的态度上”[57]。保守主义的核心是对传统和权威的捍卫。英国人在历次社会变革中总是尽力保守自己的传统。英国人自古以来一直奉行“王权神授”的原则,而且非常重视王室和贵族的血统以及“神的旨意”。英国的资产阶级革命也保留了君主制。英国的保守主义将国家视为一个有机体,局部不能离开整体独立存在;主张社会应当具有合理的等级,地位和财产的不平等是自然形成的,虽然所有人都享有同等的权利,但并不意味着每个人得到的相同。正如英国保守主义政治家埃德蒙·柏克(Edmund Burke)所宣称的:“我们的制度可以在千差万别中维护团结:我们有世袭的王位,世袭的贵族,也有从祖先万世那里继承了特权、选举权和自由的下院和人民”。[58]

情报工作具有特殊性,保密非常必要。但与其它西方国家相比,英国情报界的保密文化要浓厚得多。由弗朗西斯·沃尔辛厄姆(Francis Walsingham)一手创立的英国情报组织诞生之初即是为维护伊丽莎白的王权统治而存在的,“光荣革命”允许王室和贵族一直存在,情报机构的理念也没有得到彻底变革,情报工作的公开性和透明度很低。1911年出台的《官方保密法》旨在防止任何形式的涉密信息泄露,为这种保密态度提供了法律基础。1924年,时任英国外交大臣的奥斯汀·张伯伦(Austen Chamberlain)严肃地告诉下议院,“秘密机构的本质就是绝对保密,一旦开始公开,那么很显然……任何秘密机构都将不复存在”[59]。冷战期间,由于《官方保密法》的限制,英国不承认情报与安全机构的存在,任何提及秘密情报局(军情六局)的记录都无法公开[60]。1988年,克里斯托弗·安德鲁直言不讳地批评英国政府痴迷于“对古代的秘密过度保护”[61]。直到冷战结束,英国政府不论是保守党还是工党,都坚决地维持在情报与国家安全上全面保密的惯例。

英国的学术资源并不逊于美国,其情报实践比美国更为悠久。但过度的保密文化使英国的情报研究者无法像美国情报学者那样便捷地获取所需资料,只能将目光聚焦于情报历史的研究。

3.2 社科研究传统的差异

英国社会科学研究对历史路径的推崇更甚于美国。国际关系学术史上的第二次大论战便是传统方法与行为主义方法的争论。在论战中,接受了行为主义方法论的国际关系学者主要是来自美国的学术团体,而国际关系学的英国学派(English School)则坚定地抵御行为主义的挑战,强调基于人类理解、判断、规范和历史的传统方法的重要性。其代表人物赫德利·布尔(Hedley Bull)将英国学派的研究路径概括为“哲学、史学和法学”[11]113。

作为社会科学研究的重要内容之一,情报研究深受方法论传统的影响。美国情报学界自六十年代起不断接受行为主义、证伪主义、国际政治心理学等路径方法和新兴理论,其情报理论研究也不断推陈出新。英国则固守情报史研究阵地,并将其发扬光大,在国际上形成独特的英国学派。英美两国在社科研究传统上的差异,是导致两国情报研究路径分野的重要原因。

3.3 实践参与程度的不同

理论来源于实践。美国情报理论研究的快速发展,得益于学术界与情报界之间的“旋转门”。学者走进政府,直接参与政府决策;政府官员退出官场,进入学界从事相关政策研究。这极大地推动了美国的情报研究。

美国学术界与情报界之间的互动始于二战时的战略情报局局长威廉·多诺万。多诺万坚信,“在许多美国大学里,平静地从事教学研究的人中,不乏专攻外国历史以及外国地理和语言的人,(情报工作)不去吸收利用这一巨大的知识储备,乃至于这种密集的学术研究训练和这种从更广阔的视野中看问题的习惯,是一个莫大的错误”[44]67。威廉·兰格就任研究分析处处长后,在美国各大学寻访征召社会科学领域的专家,还把自己的同事以及博士生引进研究分析处,先加入的人又继续介绍自己的同事朋友进入,使研究分析处像一个翻滚着的雪球,在短时间内迅速扩充起来。到1944年,研究分析处的规模已经稳定在1000人左右,其中相当部分人是来自哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学等名牌高校的杰出学者。曾供职于战略情报局的斯图尔特·阿尔索普(Stewart Alsop)将研究分析处称为“名副其实的由学术明星组成的银河”[44]67。由研究分析处所做的情报分析报告也被许多部门认为具有极高的战略价值。

第二次世界大战期间,美国主要效仿、借鉴英国的情报工作经验,但在吸收社会科学智力资源上,美国比英国做的更好。威廉·兰格曾断言:“显然多诺万比我们的英国盟友更看重学术,也更努力地、更好地利用了我国的学术人”[44]67。曾任中央情报局副局长的雷·克莱因(Ray Cline)也指出:“战略情报局树立的尊重学术人才的风气,后来为中央情报局所继续发挥,它使美国情报工作在智力上对苏联情报机构具有明显的优势。”[62]

事实上,第二次世界大战期间,英国也有大量的学者投身与情报工作之中。约翰·马斯特曼是双十委员会的负责人,F. H. 欣斯利和彼得·卡沃科雷西曾在布莱切利庄园工作,R. V. 琼斯主持过英国科技情报工作,这也是他们日后能够完成情报史著作的重要原因。然而,战后他们却纷纷退出情报界,自此再与情报工作无缘,他们的著作出版也是几十年之后的事情。这正是英国情报界与美国情报界的最大差距。战时迫于压力,英国汲取了学术界的智力资源,但由于英国情报界保守的秘密文化,战后又将学者排除在情报界之外。

反观美国,几乎每一位情报理论大家都有着丰富的情报实践经历。小理查兹·霍耶尔是中央情报局著名的情报分析专家,拥有三十多年的情报界工作经历,退出一线后进入中央情报局谢尔曼·肯特情报分析学院,从事理论研究。中央情报局首席培训师杰克·戴维斯(Jack Davis)也有类似经历。预警情报分析专家辛西娅·格拉博(Cynthia Grabo)供职于美国国防情报局,有着三十余年的预警情报工作经验。艾布拉姆·舒尔斯基(Abram N. Shulsky)曾任参议院情报常设特别委员会少数党领袖、国防部特别计划办公室主任。马克·洛文塔尔(Mark M. Lowenthal)曾任中情局局长顾问、众议院情报委员会办公室主任、中情局助理局长、国家情报委员会副主席等职。丰富的情报工作实践经验成为其真知卓见的源泉。

自从冷战结束,英国政府公开承认和平时期存在秘密情报机构之后,英国情报界与学术界的互动也重新开始,其中最具代表性的人物是迈克尔·赫尔曼。赫尔曼曾在英国政府通信总部和内阁办公室工作,还担任过联合情报委员会的秘书长,具有25年的情报工作经历。英国仅有的具备影响力的情报理论成果均出自其手。赫尔曼是情报工作公开化的坚定支持者,他认为公众对情报工作的了解,可以促进情报工作向更好的方向发展。这一观点得到了许多学者的认同,尤其是菲利普·戴维斯(Philip Davies),他对军情六局的研究表明,对信息公开态度的转变,有助于社会科学学者们运用复杂的组织和管理理论来改善情报工作机制[63]。

英国情报界与学术界之间的互动在逐渐推进。军情五局前局长斯蒂芬·兰德(Stephen Lander)在从事情报工作之前是剑桥大学的历史学博士,出任军情五局局长后对参加情报学术会议表现出浓厚的兴趣,出版军情五局官方历史亦由其提议。2004年,由学术界代表组成了一个安全与情报记录咨询小组,隶属于内阁办公室。越来越多的英国大学开始开设情报专业课程,情报研究逐渐在英国成为一门显学,学者们越来越多地参与到政策制定中来。然而与美国相比,英国情报界和学术界的差距依然明显。美国中央情报局和国家安全局都各自聘用了一支受过专业培训的历史学家组成的团队,并邀请常驻学者在各自的机构内工作更长时间,一旦出现重大情报失误,调查失误的原因就成为这些学者的主要职责,而英国情报界还没有建立这样的机制。

4 结 论

英美两国的情报研究大体同时起步,均在历史研究的基础上发展壮大,但由于两国不同政治文化的影响,社会科学研究传统的差异,以及实践参与程度的不同,两国的情报研究路径出现了明显的分野。

通过对英美两国情报研究路径的比较分析,不难得出以下结论:

一是情报研究必须建立在历史研究的基础之上。如果没有详实可靠的历史还原,情报研究便会成为无源之水、无本之木,找不到立论的依据。情报工作是高实践性的工作,英美的第一代情报学者,如约翰·马斯特曼、F. H. 欣斯利、谢尔曼·肯特等人,都有丰富的情报工作经验。他们可以把自己在实践经验中积累的对情报工作的体验,转化为理性认识。但大多数情报研究者不具备这样的条件,他们缺乏对情报工作直接的感性认识,只能通过间接经验来研究情报工作。因此,还原情报工作的历史真相尤为重要,只有对情报历史有了清晰的刻画,才能在此基础上进一步总结规律,进行理论升华。可以说,情报史研究为情报研究提供了基本素材。

二是情报研究必须防止过度保密。英国的学术资源并不逊于美国,其情报实践比美国更为悠久,但过度的保密文化使英国的情报研究者无法像美国情报学者那样便捷地获取所需资料,只能将目光聚焦于情报历史的研究。保密是情报工作的底线,但是保密工作必须坚持辩证思维,过度保密耗资巨大,也会付出过高的政策成本,不利于信息共享,妨碍情报工作的协调和全源情报分析的实现,也不利于情报产品的分发,不能使情报产品发挥最大效用。就学术研究而言,过度保密则会妨碍情报研究所需文献资料的获取,阻滞情报理论研究的发展,从而削弱情报理论对实践的指导作用,进而成为国家情报工作的发展的绊脚石。战后的英国不复为情报强国,固然与战后英国的衰落有关,但亦与英国情报界忽视学术研究有密切关系。理论研究不能为情报工作的发展提供借鉴,情报工作的改进自然也就失去了理论依据。

三是情报研究必须注重理论与实践的交融。情报研究是一门现实指向性很强的学科。如果情报理论与实践严重脱节,情报理论研究者缺乏情报工作实践,情报实践部门对理论十分陌生,遇到问题时也不寻求理论支持,既不利于情报理论研究的深入,也不利于情报实践水平的提升。美国情报理论大家大都有着坚实的学术素养,丰富的情报实践经历,因而能够自如地把情报理论与情报实践结合起来,借助自己的学术素养进行情报实践,再从实践中验证和发展理论,完成对理论的升华。这正是美国情报研究长盛不衰,领先于世界的原因之一。因此,学术界应当与情报界保持密切联系,了解情报实践中存在的问题,这样才能为学术研究注入新的活力,不断推动情报研究创新发展。也只有如此,情报研究才能为情报实践提供切实指导,引领情报工作提质增效,达成情报研究的根本目标。