《繁花》爆火,沪语“响”了

姜浩峰

电视剧《繁花》开播以来,黄河路真的火了,每天打卡拍照的路人游客络绎不绝。摄影/杨建正

“阳春面,菜泡饭,再加一点生煎馒头、八宝饭,浇头面样样全,水晶虾仁腌笃鲜,排骨年糕、粢饭糕,过年白相轧闹猛。”在2024年央视春节联欢晚会上,当胡歌、唐嫣、辛芷蕾、陈龙用上海话介绍上海美食之际,无论在上海的还是不在上海的观众,无论能说会道上海话的人,还是听得懂甚或听不懂上海话的人,许多已是梦回《繁花》。

这部电视剧在一些头部平台刚下播不久,在一些电视频道仍滚动播出着,而有关的各种“回味”已是波涛阵阵。媒体评论中、网络空间里、街谈巷议时,就没有不提《繁花》的地方。春晚,则让“宝总泡饭”与汪小姐最爱的“排骨年糕”变得愈加人尽皆知。

对于普通上海市民来说,搭泡饭的,除了腐乳、酱瓜以外,总也得有家常闲话。虽说老夫子早就曰过,“食不言寝不语”,可当真过泡饭时人手一只手机,对着屏幕听那些“家人们、老铁们”的对白,这泡饭的味道总归觉得哪里不对了。

在接受《新民周刊》记者采访时,上海大学教授、语言学家钱乃荣表示:“抱着‘传承本地文化,珍爱上海方言’的宗旨,我们探讨了不少方式,直接用沪语语音和文字表现生活,推动上海市民尤其是青少年学好沪语。”如此,则泡饭的味道也好,许多生活滋味也好,都会愈加对味。

作为约150年来太湖片吴语区发展最快的方言,上海话代替传统苏州话的地位,成为最具影响力的吴语方言,并成为当代吴语的代表方言,这当然与上海开埠后逐渐成为江南乃至全国经济、文化中心有关。

单以文学而论,晚清韩庆邦所著《海上花列传》,其中行文,大抵为清代白话文,其中对话,全为吴语。对《海上花列传》较为痴迷的张爱玲,曾将其翻译为英语、普通话版本。如果说,韩庆邦原作中人物对白的吴语大抵还是苏州话的话,则张爱玲在自家小说行文中,已经出现非常具有上海话神韵的段落。这样的情况,在20世纪三四十年代诞生在上海的文学作品中,也不是个案。

但仔细点数,主要使用上海话进行艺术创作的文艺形式,是沪剧和滑稽戏。其中,沪剧几乎纯用上海话进行念白和演唱,滑稽戏则还需要演员南腔北调都有所知会。比如滑稽戏《七十二家房客》中,大饼摊的老山东、苏州老裁缝、洗衣作坊小宁波、旧警察“三六九”,每个角色都带有各自的家乡口音。滑稽演员钱程曾表示,他编创传承的传统段子《十三个人搓麻将》,汇集了长三角各地各种方言——宁波、绍兴、苏北、苏州、杭州、浦东、崇明、常州、常熟、无锡、丹阳,还有山东、广东,包括“说表”上海方言,实际应用了14种方言。“这也几乎囊括了滑稽表演时经常使用的所有方言。”

除了沪剧和滑稽戏以外,也有一些上海话元素进入各类音乐、戏剧、影视作品中的。较近的案例——2018年,香港TVB电视剧《逆缘》里,马海伦饰演的妈妈和女儿打电话时,一口上海话,而整部电视剧还是以粤语为主。这样的案例,在好莱坞电影《巴比伦》中,都曾经出现。

至于影视作品中,纯用沪语进行创作的,从20世纪60年代的《大李小李和老李》,到90年代的《股疯》,再到近年上映的《爱情神话》等电影,以及上世纪90年代的《孽债》等电视剧,都令人颇有印象。甚至还有人点评电影《罗曼蒂克消亡史》中一些演员的上海话功底。

但一段時间以来,反而是生活场景中,上海年轻人说上海话的变少了。这让一些人难免担心——沪语会不会消亡?

2012年3月开始,在上海市民中影响很大的《新民晚报》每周一期开辟整版篇幅由市民用上海话撰写文章。开始的一段时间,责编请钱乃荣对文字进行全面把关修改正确。当汇集优秀文章和编写的练习题《浓浓沪语海上情》一书出版时,《新民晚报》领导亲临上海书展签售台参加签名售书。《新民晚报》隔些天用一整版刊登多篇用上海话写的文章形式一直坚持延续到如今,对上海话在上海市民,包括新上海人中传播,起到了积极作用。

《大李小李和老李》早在20世纪60年代已用沪语创作。

同样,从2012年开始,有三个沪语公众号在微信上发布语音和文字并茂的《上海话朗读》,颇受上海人和附近江南民众欢迎。一篇《海派淮海路》阅读量达20万人次,甚至还有海外中文网站转载。上海向明中学毕业后曾就职上海港务局的冯济民,作为沪语深度爱好者,自己申请了公众号,每天一篇“上海话朗读”文章,持续更新——一年就是365篇。上海大学副教授丁迪蒙主持的“海上梦叠”平台,汇集了包括冯济民在内100多个优秀的上海话语音准确朗读者,批量改写制作字音正确的“上海话朗读”。记者还了解到,有两本上海话朗读的书已经出版:2018年上海大学出版社出版了钱乃荣主编的《上海记忆——上海话朗读》;2023年上海教育出版社出版了丁迪蒙主编的《海上风情——上海话朗读》。

2018年上海辞书出版社出版了钱乃荣编著的《上海话大词典》(第二版),收词19300条。2018年上海大学出版社出版了钱乃荣以音序排词的《上海话小词典》(第二版),附二维码可扫描听全书词语和例句的语音。上海大学出版社除了出版《小学生学说上海话》(附音频)外,2013年还出版了《新上海人学说上海话》一书,到2022年2月第5次印刷时累计已达33500本,深受新上海人欢迎。

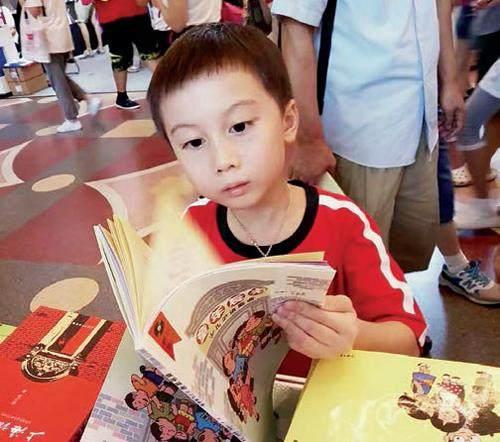

小朋友在书展上翻看《童年辰光——少年沪语歌曲》。

“以上这些努力,就是上海人为了挽救上海话在青少年中衰退而做的一些努力。”钱乃荣说,“我们还在勇于实践中探讨沪语对音乐、文学和戏剧的作用,希望创作出更多用上海话演唱、供青少年和儿童演唱的歌曲。”

在钱乃荣看来,上海话的传承要从幼儿开始,11岁前同学中同龄人互相说方言,方言才能习得。上海语言文字工作者协会曾出版了初级、中级、高级3本《上海话童谣精选》供幼儿园以上学生学唱。为了使少年儿童能学唱更多新创歌曲,钱乃荣还告诉记者:“音乐制作人何东等还创编了一本《童年辰光——少年沪语歌曲》,由上海大学出版社出版。这本书中的内容,有一道唱唐诗的,也有不少新编歌曲,曲调和上海话声调配得很好,如《我是上海人》《新春快乐》《月亮西斜》《我是好宝宝》等,值得推广。”钱乃荣还称,希望有更多的供青年歌唱的流行歌曲诞生出来。

2019年,上海大学音乐学院院长王勇、钱乃荣教授、知名歌手纪晓兰合作推出的《上海老歌:沪语版40首》,引起不小反响。“20世纪三四十年代风靡一时的流行歌曲,原来还真能用上海话演唱的啊?”在当时于上海书城举行的首发式上,不少观众惊讶道。确实,《玫瑰玫瑰我爱你》《疯狂的世界》《夜上海》,由陈歌辛、黎锦晖谱曲的这些作品,传唱许多年。还有诸如田汉、聂耳、贺绿汀等等词曲作者之作品,亦是耳熟能详。但由纪晓兰用上海话唱来,又是一番旧曲新翻、旧中有新的滋味,值得细品。当陈歌辛之子陈铿从奉贤赶到市区参加《上海老歌:沪语版40首》首发式时,听到心声传唱,抑制不住激动的心情,上台来与王勇、钱乃荣、纪晓兰一一握手。

仅一年工夫,这本书的首印版本就已经售罄。

2023年7月,钱乃荣在网上看到消息——一拨年轻人在徐家汇举办陈歌辛上海老歌主题分享会,于是自费购票赶到现场,不禁也沉浸在这一具有livehouse风格的音乐活动中,并与大家分享了普通话、上海话演绎的《苏州河上》等歌曲。从这些年轻人喜爱上海老歌的情景,及至电视剧《繁花》点燃一波沪语热,让钱教授感觉,更有必要继续研究怎样将老歌改得好听,用字和歌调如何更能对应妥帖。

甲辰新春,在接受《新民周刊》记者采访时,钱乃荣说道:“我总感觉当年在上海诞生的那些歌曲,许多歌的曲调都与上海话连读声调相近。比如《毕业歌》,用上海话唱更顺,其实脱口而出就是上海话的味道。国语的语音是1923年才最后确定的。可能老底子上海的学堂里,有的学生唱毕业歌,就用上海话来唱的。还有电影《马路天使》中的《四季歌》——‘春季到来绿满窗’,仔细辨一辨,这首歌的音乐与声调特别适合上海话来演唱。”也正因此,《上海老歌:沪语版40首》并非将所辑录的当年流行歌曲都和上海话语音合拍,只是在这些歌曲的少数地方调整几个字,选用更适合上海话的语音来唱。

记者就此问题采访丁迪蒙。尽管丁迪蒙热衷于组织沪语爱好者将海派作家散文改成上海话来朗读,但她绝对反对沪语书写使用互相本意不搭界的借音字,也不能自造字,认为这是一种对语言文字的破坏。1983年考入闵行区广播电视台(原上海县人民广播电台)、长期从事沪语播音员工作的牛美华女士也告诉记者,一般报纸文章、小说等等,都可以用上海话来读。从文本上看,没有多少障碍。

钱乃荣教授对上海老歌情有独钟。

不过,在钱乃荣、丁迪蒙等专家看来,无论是将老歌改写成沪语版本,还是目前蔚然成风的用上海话正字写的“上海话朗读”,仍非常具有价值。丁迪蒙经常会组织沪语爱好者改写一些有关上海生活的散文,并朗读录音交流,其中有一个环节正是斟酌哪些地方用正确的上海话文字写法。

网上流传着1929年上海一间小学的语文课视频《铁匠和农人》,全程用上海话教学。其中“说”一词的口语大多说成“话”;第一人称没有用“阿拉”,而是用“伲”。可见当时这一课堂上师生所用上海话,还算是“早期版本”。作为“40后”,钱乃荣回忆,在自己的学生时代,上海老城厢南市一带的老人开口所说,大抵就是这种老的上海话。“我的同学大多是1945年左右出生,入幼儿园是在1949年前后。那时候是上海外來人口涌入的一个高潮。但一些孩子随父母到上海后,在幼儿园里跟着上海孩子交际,都能说一口纯熟上海话——变成上海人。下课时说上海话,并不影响我们在课堂上使用普通话交流。”钱乃荣说,“这期间,当然有南腔北调的痕迹。比如有的同学在家和大人说宁波话,也有苏北同学就带有苏北口音。但在学校里大家一起说的都是相同的上海话。一直到现在碰头,大家讲的都是小时候习得的老派上海话。”

其实,在电视剧《繁花》中,仍能领略到一些钱乃荣所提到的各个人物之间口音有差别,但不影响交流的情况。比如饰演“爷叔”的游本昌,开口虽为较为老派的上海话,但偶尔一两个字的咬字,说的是上海话文读音。再比如“范总”,人设是浙江商人,还得说几句夹生上海话——从这些角度分析,整个人物口音呈现,其实倒又很符合上世纪90年代前来上海滩的客商形象。这个电视剧里青年和中老年说的沪语有些差异,正说明活的方言是有慢慢变异的,有年龄差异和社会差异的。比如“腔调”这个词,在上海老年人看来,是个贬义词,如“侬啥个腔调!”但是《繁花》剧里的年轻人说:“侬个腔调覅忒好噢!”。则是一个称赞他人的褒义词。

如何用合适的方言、音调去演绎人物,其实多年来都是摆在文艺创作者面前的一道课题。上世纪80年代末90年代初,为演好电影《大决战》中的毛泽东形象,古月曾到湖南乡间与人同吃同住,在具体了解当地风俗习惯的同时,也学会了一口湖南话,并将之应用到饰演角色中去。同样,饰演蒋介石的赵恒多以一口浙江普通话出现在银幕上,平添不少人物的真实感。包括《大决战》在内,上世纪八九十年代一些革命题材的影视剧,在绝大多数角色使用普通话的同时,也让一些特定角色使用带有方言口音的念白。而如今,拍摄同类型的作品,比如电视剧《大决战》中唐国强饰演的毛泽东、王劲松饰演的蒋介石,都未采用方言。这是否降低了这些电视剧中人物的真实性呢?各方评价不一。

而真正让方言作品火到全国,则需要很大的天时地利人和因素。比如上世纪八九十年代港台歌曲大火,其中一些粤语歌风靡全国,不少卡拉OK爱好者本身完全听不懂粤语,竟然能将《偏偏喜欢你》《光辉岁月》这样的粤语歌唱得惟妙惟肖。还有人能唱闽南语的《爱拼才会赢》,却不完全明白歌词大意。这就有点像不通意大利语的男高音硬记音调而唱,唱得还蛮有腔调。但那一时期,唯一在全国唱出点影响力的沪语歌,大抵也就是滑稽演员傅子明的《做人难》——1995年获得了第七届中国音乐电视大会串MTV金奖。此后,在一些综艺节目里,傅子明曾与毛阿敏对唱沪语歌。本世纪以来,无论寿君超、王昊,还是王渊超们,都获得了一定的本地影响力。还有乐队“顶楼的马戏团”,也做了《上海童年》等沪语歌的尝试,但真要在全国各地传唱起来,还需要等待时机,就如同《繁花》等到了对上海一往情深的王家卫。

钱乃荣对记者表示:“有成熟的沪语作品,有一些作家和舞台,就会有出圈的机会。”