城乡居民养老保险能提升政治参与吗?

——基于政策反馈理论的实证研究*

张 雨 朱亚鹏

一、引 言

政治参与能够向政府传达公众的态度和偏好,有利于政府优化决策和提升服务效率。公众积极的政治参与是政治发展的应有之义。因此,分析政治参与的影响因素对于推动政治发展,提升政府治理水平、实现中国式现代化具有重要意义。整体来看,国内学界围绕以下维度对政治参与影响因素展开了丰富讨论:一是微观层面。除年龄、性别、受教育程度等基本要素外,还包括个体的一般社会特征,如社会阶层①崔岩:《当前我国不同阶层公众的政治社会参与研究》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2020年第6期。、社会公平感②林健、肖唐镖:《社会公平感是如何影响政治参与的?——基于CSS2019全国抽样调查数据的分析》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2021年第6期。;社会经历因素,如流动经历③罗竖元:《流动经历与新生代农民工的政治参与——基于湖南省的实证调查》,《东南学术》2013年第2期。、工作单位④徐延辉、李明令:《工作单位与政治参与:市场化效应的一个微观管窥》,《政治学研究》2021年第2期。;以及个体与政府的互动经历及态度,如政府满意度⑤刘伟、彭琪:《政府满意度、生活满意度与基层人大选举参与——基于2019年“中国民众政治心态调查”的分析》,《政治学研究》2021年第2期。。二是宏观层面的因素,如社会文化⑥杨根乔:《论当前我国妇女参政的现状、问题及对策》,《当代世界与社会主义》2004年第2期。、制度设置⑦Yu Song, “Institutionalizing Rural Women’s Political Participation in China: Reserved Seats Election for Women,”Asian Women,vol.32,no.3 (September 2016),pp.77-99.等。然而,目前较少研究关注中国社会政策与政治参与的关系。

社会政策是将公民与政府相连的重要纽带。进入新世纪后,中国政府开始不断深化住房、医疗、养老等领域的政策改革,逐步迈入社会政策时代。⑧王绍光:《从经济政策到社会政策:中国公共政策格局的历史性转变》,《中国公共政策评论》2007年第1期;李培林、王思斌、梁祖彬、周弘等:《构建中国发展型的社会政策——“科学发展观与社会政策”笔谈》,《中国社会科学》2004年第6期。政策的本质是一项政治输出,加之社会政策与民生息息相关,中国社会政策的变动和完善必定会对中国公众的政治态度和相关行为带来影响。部分学者关注到社会保险政策可能会影响公众政治参与,⑨汪连杰:《社会养老保险对农村老年人相对剥夺感的影响研究》,《经济经纬》2019 年第2 期;Hua Guo,and Kwok-fai Ting,“Policy Feedback in Transitional China:The Sectoral Divide and Electoral Participation,”Social Sci⁃ence Research,vol.54 (November 2015),pp.233-245.但是往往是把社会保险作为中介变量或控制变量,而非关键解释变量,没有深入探讨社会保险政策对政治参与的作用机制和逻辑。

事实上,长期以来国际学者普遍认为社会政策是塑造公众政治行为的重要决定因素,并发展形成了指导理论——政策反馈理论。政策反馈理论被广泛地运用于研究社会政策对公众政治参与的影响,如医疗政策⑩Daniel Béland,Philip Rocco,and Alex Waddan,“Policy Feedback and the Politics of the Affordable Care Act,”Policy Studies Journal,vol.47,no.2 (May 2019),pp.395-422.等。它提出社会政策影响政治参与的两条途径——资源效应和解释效应⑪Paul Pierson,“When Effect Becomes Cause:Policy Feedback and Political Change,”World Politics,vol.45,no.4(July 1993),pp.595-628.,即社会政策可通过资源赋予和认知塑造来影响大众政治。两种效应较为全面地揭示了社会政策对政治参与的影响机制。因此,本研究以中国城乡居民社会养老保险⑫本文主要关注城乡居民养老保险政策。后文中的“养老保险”若无特殊说明,均代指城乡居民养老保险。为例,通过引入政策反馈理论,结合微观调查数据CSS2017,尝试探讨中国背景下社会政策对公众政治参与行为的影响及其机制。

基本养老保险制度的普及和完善是中国社会保障制度改革的重点所在,也是我国完善民生保障、促进社会稳健发展的关键步骤。然而,尽管学者对城乡居民养老保险的发展历程、政策扩面和效果等方面进行较为深入的研究,但对其产生的政治效应缺乏关注。城乡居民养老保险如何影响公众的政治参与?对此问题的回答关系到我国基本养老保险制度的发展逻辑和未来走向。

二、社会政策与政治参与:文献评述

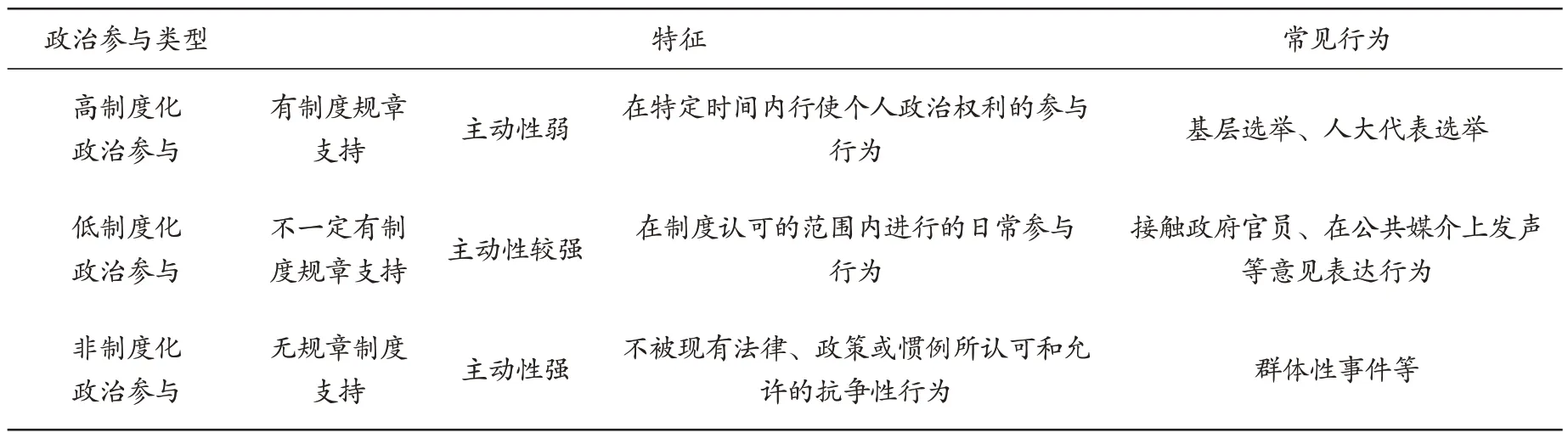

关于政治参与的定义,塞缪尔·P·亨廷顿和琼·纳尔逊的阐述得到了学界的广泛认可,他们将其定义为“平民试图影响政府决策的活动”①塞缪尔·P·亨廷顿、琼·纳尔逊:《难以抉择——发展中国家的政治参与》,汪晓寿、吴志华、项继权译,北京:华夏出版社,1989年,第5—6页。。根据“活动”的性质,部分学者认为可将政治参与划分为二类:一是政治制度内的制度化参与;二是不受国家支持的非制度化参与。②陈振明、李东云:《“政治参与”概念辨析》,《东南学术》2008 年第4 期;Shlomi Segall,“Political Par⁃ticipation as an Engine of Social Solidarity: A Sceptical View,” Political Studies, vol. 53, no. 2 (June 2005), pp. 362-378;Max Kaase, “Interpersonal Trust, Political Trust and Non-institutionalised Political Participation in Western Eu⁃rope,”West European Politics,vol.22,no.3 (July 1999),pp.1-21.在此基础上,胡荣根据主成分法进行因子分析,区分了三类中国城市居民的政治参与,并从制度化程度和主动性强弱两个维度来区分行动逻辑。③胡荣:《社会资本与城市居民的政治参与》,《社会学研究》2008年第5期。随后,陈云松将上述三类政治参与行为概念化为非制度化、低制度化和高制度化政治参与。④陈云松:《互联网使用是否扩大非制度化政治参与基于CGSS2006的工具变量分析》,《社会》2013年第5期;徐延辉和李明令进一步对三类政治参与的内涵进行界定。⑤徐延辉、李明令:《工作单位与政治参与:市场化效应的一个微观管窥》,《政治学研究》2021年第2期。如表1所示,高制度化政治参与是被制度规章支持的、在特定时间内行使政治权力的行为,主动性较弱,主要包括选举参与;低制度化政治参与是制度认可范围内、但不一定有制度规章支持日常参与,主动性较强,主要包括接触官员、媒介发声等意见表达行为;非制度化是不被现有法律、政策或惯例所认可和允许的行为,包括群体性事件等。

表1 高制度化、低制度化、非制度化政治参与的特征

不同类型政治参与的行为逻辑存在较大差别,但是诸多研究表明高制度化、低制度化和非制度化政治参与都可以被塑造。对于以选举参与为主的高制度化政治参与,尽管部分学者对社会主义国家选举行为的自主性存疑,但随着我国经济体制的变革和政治理念的更新,公民的利益表达的需求增加。⑥麻宝斌、马振清:《新时期中国社会的群体性政治参与》,《政治学研究》2005年第2期。公民的选举参与行为可被视为衡量利益后的一种选择,逐渐由过去的动员式演化为自主式参与。⑦胡荣:《社会资本与中国农村居民的地域性自主参与——影响村民在村级选举中参与的各因素分析》,《社会学研究》2006年第2期。此外,由于利益表达需要的增加,公民愈倾向于采取多元化的政治参与形式:对社会整体的信任越高,低制度化政治参与水平越高;⑧胡荣:《社会资本与城市居民的政治参与》,《社会学研究》2008年第5期。相对剥夺感越高,越容易参加不被规章制度支持的群体性事件⑨张书维、王二平、周洁:《相对剥夺与相对满意:群体性事件的动因分析》,《公共管理学报》2010年第3期。。

对民众而言,社会政策是其了解政府、与政府互动的重要载体,因此社会政策应是塑造公众政治态度和政治活动的重要因素。首先,一项社会政策的制定和执行,会影响公众看待该政策的态度,具体体现为政策认知程度、政策认同程度以及政策行为响应程度①景怀斌:《行为公共政策研究的知识构建:三个层面及范式选择》,《中国行政管理》2021年第9期。。这种影响在个体层面存在差异性,会受到个体自利和社会价值观念两个因素的影响②Yeheskel Hasenfeld and Jane A.Rafferty,“The Determinants of Public Attitudes Toward the Welfare State,”So⁃cial Forces,vol.67,no.4 (June 1989),pp.1027-1048.。同时,当代中国福利政策会影响公众的福利态度,强化其政治意识,认为政府应该提供社会福利③Dong-Kyun Im and Tianguang Meng,“The Policy–Opinion Nexus:The Impact of Social Protection Programs on Welfare Policy Preferences in China,”International Journal of Public Opinion Research,vol.28,no.2 (Summer 2016),pp.241-268.。其次,社会政策的实施还可能影响更广泛意义上的观念和态度,如政治信任、社会公平感知④李艳霞:《福利制度模式与公众政府信任的跨国比较》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2020年第2期;黄健、邓燕华:《制度的力量——中国社会保障制度建设与收入分配公平感的演化》,《中国社会科学》2021年第11期。。而这些主观态度的变化,可能会进一步影响其政治活动。

近年来,社会政策对公民政治参与的影响逐渐成为国际上的热点研究,但这一领域的兴起主要是在政策反馈理论被提出之后⑤Suzanne Mettler and Joe Soss, “The Consequences of Public Policy for Democratic Citizenship: Bridging Policy Studies and Mass Politics,”Perspectives on Politics,vol.2,no.1 (March 2004),pp.55-73.。国内已有少量研究关注政策的政治影响,如有学者发现土地经营权流转会提升农户政治参与的积极性⑥付振奇、陈淑云:《土地经营权流转是否影响了中国农户的政治参与?》,《公共行政评论》2019年第3期。。但依然存在以下可以进一步完善之处:(1)我国的社会保险制度已取得实质性的发展和完善,但现有研究很少关注现行社会保险如何塑造公众政治参与;(2)不同类型的政治参与在行为逻辑上存在较大差异,但少有研究关注同一社会政策会如何影响不同类型政治参与行为;(3)尽管已有少量文献揭示了中国社会政策与政治参与行为之间的相关性,但没有进一步解释参与某项社会政策或者享受某项社会福利为何和如何影响政治行为。

近二十年来,我国集巨大人力物力来健全和完善社会保险制度,覆盖范围不断扩大、保障力度不断加强,影响了数亿人的生活。本文旨在以城乡居民养老保险为例,回应以下问题:养老保险的覆盖是否提升了公众的政治参与水平?如果有,是通过哪些途径对公众的政治参与产生影响?对于高制度化、低制度化和非制度化政治参与,养老保险是否存在差异化影响?

三、分析框架与假设提出:政策反馈及其影响机制

上世纪80年代末90年代初,政策反馈理论作为一种较为新型的政策分析方法开始兴起,迄今已成为政治学和公共管理领域的重要理论。传统的政策分析方法侧重于政策的经济效率和社会福祉,而政策反馈理论则将政治因素纳入分析范畴。①Suzanne Mettler and Mallory SoRelle, “Policy Feedback Theory,” in: Christopher M. Weible and Paul A. Saba⁃tier,eds.,Theories of the Policy Process (4th),Boulder,CO:Westview Press,2017,pp.103-134.政策反馈理论源于历史制度主义,主要强调政策具有重塑政治的功能,认为政策与政治之间存在双向因果关系,②Paul Pierson,“When Effect Becomes Cause:Policy Feedback and Political Change,”pp.595-628.即阶段1制定的政策可以重塑国家能力、社会群体及其政治目标和政治能力,进而影响阶段2的政策制定③Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States, Cam⁃bridge,MA:Belknap Press,1992.。

大众对某项政策或公共项目的政治反应是政策反馈理论的主流研究之一④Gahner E. Larsen, “Policy Feedback Effects on Mass Publics: A Quantitative Review,” Policy Studies Journal,vol.47,no.2 (May 2019),pp.372-394.。但由于公众对政治和政策的关注度较低(相较于政治精英和利益集团而言),因此大部分文献都集中在社会福利政策领域——对普通公民的影响更为显著。⑤Andrea L. Campbell, “Policy Makes Mass Politics,” Annual Review of Political Science, vol. 15, no. 1 (June 2012),pp.333-351.如美国平价医疗法案(ACA)⑥Daniel Béland,Philip Rocco,and Alex Waddan,“Policy Feedback and the Politics of the Affordable Care Act,”pp.395-422;Lawrence Jacobs,Suzanne Mettler,and Ling Zhu,“The Pathways of Policy Feedback:How Health Reform Influences Political Efficacy and Participation,”Policy Studies Journal,vol.30,no.3 (August 2022),pp.483-506.,医疗补助扩展⑦Joshua D. Clinton and Michael W. Sances, “The Politics of Policy: The Initial Mass Political Effects of Medicaid Expansion in the States,”American Political Science Review,vol.112,no.1 (February 2018),pp.167-185.等医疗卫生政策。当然,也有学者关注其他社会政策的反馈效应,如烟草管制⑧Matia Vannoni, “A Behavioral Theory of Policy Feedback in Tobacco Control: Evidence From a Difference-In-Difference-In-Difference Study,”Policy Studies Journal,vol.47,no.2 (May 2019),pp.353-371.,劳动力市场政策⑨Christopher J.Anderson,“The Private Consequences of Public Policies:Active Labor Market Policies and Social Ties in Europe,”European Political Science Review,vol.1,no.3 (November 2009),pp.341-373.等。但以上文献主要集中在美国语境下。⑩Daniel Béland,Edella Schlager,“Varieties of Policy Feedback Research:Looking Backward,Moving Forward,”Policy Studies Journal,vol.47,no.2 (May 2019),pp.184-205.

部分学者已尝试探究中国背景下的政策反馈效应,⑪Hua Guo, Kwok-fai Ting, “Policy Feedback in Transitional China: The Sectoral Divide and Electoral Participa⁃tion,”pp.233-245;郭磊:《基本养老保险挤出了企业年金吗——基于政策反馈理论的实证研究》,《社会保障评论》2018年第1期。如养老保险、教育补助、低保金和医疗保险如何影响福利政策偏好①Dong-Kyun Im and Tianguang Meng,“The Policy–Opinion Nexus:The Impact of Social Protection Programs on Welfare Policy Preferences in China,”pp.241-268.。和经纬等应用政策反馈理论去探索影响公民缴纳社会医疗保险的动机。②Alex Jingwei He, Kerry Ratigan, and Jiwei Qian, “Attitudinal Feedback towards Sub-national Social Policy: A Comparison of Popular Support for Social Health Insurance in Urban China,”Journal of Comparative Policy Analysis,vol.23,no.3 (June 2021),pp.350-371.王培杰等发现“独生子女”政策对民众的政策认同和生育偏好存在影响。③王培杰、彭雨馨、张友浪:《政策设计、政策认同和生育偏好——基于“独生子女”政策的反馈效应分析》,《公共行政评论》2022年第5期。张友浪等发现退出低保对政策态度和政治参与存在消极影响。④Youlang Zhang, Qiang Wang, and Menghan Zhao, “Negativity Bias in Welfare Policy Feedback Effects on Mass Publics,”Governance, (August 2022),pp.1-29.整体上,讨论中国社会政策的政治效应的研究刚刚起步,分析中国语境下社会政策与公众政治参与之间的关系的研究仍有待加强。

政策对公众政治参与的影响存在较大的异质性。⑤Gahner E.Larsen,“Policy Feedback Effects on Mass Publics:A Quantitative Review,”pp.372-394.针对特殊群体的政策可能异化程度更大,因为它们会赋予目标群体不同的属性。⑥Anne Schneider and Helen Ingram, “Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy,”American Political Science Review,vol.87,no.2 (June 1993),pp.334-347.而受众更普遍的社会福利政策对公民的定义更为广泛、去差异化,有助于将弱势群体纳入政治社区,⑦Suzanne Mettler and Mallory SoRelle,“Policy Feedback Theory,”pp.103-134.常常会对政治参与产生正向影响,如教育政策⑧Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman, and Henry E. Brady, Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics,Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,1995.,及养老保险政策⑨Andrea L. Campbell, “Self-Interest, Social Security, and the Distinctive Participation Patterns of Senior Citi⁃zens,” American Political Science Review, vol. 96, no. 3 (September 2002), pp. 565-574;Andrea L. Campbell, How Policies Make Citizens: Senior Political Activism and the American Welfare State, Princeton: Princeton University Press,2003.。

城乡居民养老保险制度作为一项普惠型的政策,参保门槛较低,整体受众普遍,类比已有文献的发现,可以推导出其有可能促进公众的整体政治参与水平。本研究进一步认为对于不同类型的政治参与,城乡居民养老保险可能会产生差异化影响。从现有研究来看,学者们发现城乡居民养老保险带来了诸多积极的影响:一方面,能提升居民的幸福感和获得感⑩蒲晓红、赵海堂:《基本养老保险对居民幸福感的影响及其机制研究》,《社会保障研究》2020年第3期;贾洪波、周心怡:《城乡居民基本养老保险对参保者获得感的影响——基于CSS2019数据的准实验研究》,《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2023年第3期。,而幸福感和获得感能有效促进选举参与⑪刘振滨、林丽梅、郑逸芳:《生活幸福感、政治认知与农民选举参与行为》,《江西财经大学学报》2017年第5期;李东平、田北海:《民生获得感、政府信任与城乡居民选举参与行为——基于川、鲁、粤三省调查数据的实证分析》,《学习与实践》2021年第9期。;另一方面,能缓解社会剥夺感⑫汪连杰:《社会养老保险对农村老年人相对剥夺感的影响研究》,《经济经纬》2019年第2期。,有助于降低群体性事件的发生⑬张书维、王二平、周洁:《相对剥夺与相对满意:群体性事件的动因分析》,《公共管理学报》2010年第3期。。从上述分析可以大致推导出城乡居民养老保险可能促进高制度化政治参与、降低非制度化政治参与。

在养老保险如何影响低制度化政治参与方面,目前相关文献则较少。城乡居民养老保险的参保者以未就业或灵活就业人员为主,在居民养老保险(新农保或城镇居民养老保险)出台前,享有的社会保障通常较为薄弱。其参保后可能会发生以下变化:(1)自身社会保障水平随着社会养老保险政策的实施而提升,对政府的评价更为积极;(2)能否顺利领取养老金及领取金额部分取决于其达到退休年龄时城乡居民养老保险的具体政策,而政府是养老保险的政策制定者和运营者,参保者对政府的依赖性可能会增加。出于对养老保险政策的关注,参保者的日常利益表达需求增加,但同时由于对政府的信任和依赖,会更倾向于采取低制度化政治参与形式。

综上,提出以下假设:

H1:参加养老保险会正向影响居民的整体政治参与;

H1a:参加养老保险会正向影响居民的高制度化政治参与;

H1b:参加养老保险会正向影响居民的低制度化政治参与;

H1c:参加养老保险会负向影响居民的非制度化政治参与;

Paul Pierson提出政策反馈的两条实现途径:资源效应和解释效应。①Paul Pierson,“When Effect Becomes Cause:Policy Feedback and Political Change,”pp.595-628.资源效应(Resource Ef⁃fect)是指政策提供的资源对公民政治参与产生的影响。②Suzanne Mettler and Mallory SoRelle,“Policy Feedback Theory,”pp.103-134.首先,政策受益者可能为了维持或加强当下的政策而参加政治活动,即“锁定效应”③Paul Pierson,“When Effect Becomes Cause:Policy Feedback and Political Change,”pp.595-628.。其次,政策通过支付、商品或服务等形式赋予公民资源,对公民的物质福利和生活机会形成影响,最终影响其参与能力。④Suzanne Mettler, “Bringing the State Back in to Civic Engagement: Policy Feedback Effects of the GI Bill for World War II Veterans,”pp.351-365.

2021年,城乡养老保险领取待遇共16213.3万人,当年养老保险账户支出3715亿元,⑤数据来源:国家统计局:《中国统计年鉴—2022》,北京:中国统计出版社,2022年,第787页。人均领取金额约为2291.13元。部分媒体和学者表示当下城乡居民养老保险金水平较低,但也有很多学者认为居民养老金一定程度地保障了老人的经济收入和物质需求,降低了劳动参与⑥李江一、李涵:《新型农村社会养老保险对老年人劳动参与的影响——来自断点回归的经验证据》,《经济学动态》2017 年第3 期;李江一:《社会保障对城镇老年人劳动参与的影响——以原城镇居民社会养老保险为例》,《人口与经济》2018年第2期。,在保障老年人身体健康方面的作用愈加突出⑦李实、杨穗:《养老金收入与收入不平等对老年人健康的影响》,《中国人口科学》2011年第3期。。因此,城乡老人拥有的可支配时间增多,政治参与的能力和可能性也随着增加,整体政治参与水平可能会上升。

养老金为老年人带来了经济收入,但收入的增长对非制度化政治参与的影响是不明晰的。本研究认为,养老金的发放可能会产生“锁定效应”,领取者作为养老保险政策的受益者,他们更有可能拥护政府的决策,或有诉求表达需求时,更有可能通过制度化的方式,而非采取一些抗争性行为。因此,提出以下假设:

H2:养老保险对公众的整体政治参与行为存在正向的资源效应,即养老金领取者的整体政治参与水平更高;

H2a:养老保险对公众的高制度化政治参与行为存在正向的资源效应;

H2b:养老保险对公众的低制度化政治参与行为存在正向的资源效应;

H2c:养老保险对公众的非制度化政治参与行为存在负向的资源效应;

解释效应(Interpretive Effect)则是指公共政策塑造规范、价值观和态度的能力①Suzanne Mettler and Mallory SoRelle,“Policy Feedback Theory,”pp.103-134.,主要存在以下两条路径:(1)通过向公众传达政府及政治制度的信息或政府与其之间的关系②Suzanne Mettler and Mallory SoRelle,“Policy Feedback Theory,”pp.103-134.。(2)影响公民对自己或其他公民的身份价值的定位③Suzanne Mettler and Joe Soss, “The Consequences of Public Policy for Democratic Citizenship: Bridging Policy Studies and Mass Politics,”pp.55-73.,这往往与政策设计有关。一方面,政策制定者构建了政策适用的目标群体以及赋予这些群体相关规范和利益,即前文提到的“赋予这部分群体不同的属性”④Anne Schneider and Helen Ingram, “Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy,”pp.334-347.;另一方面,政策还可以有意或无意地为目标人群指定社会或政治地位⑤Suzanne Mettler and Joe Soss, “The Consequences of Public Policy for Democratic Citizenship: Bridging Policy Studies and Mass Politics,”pp.55-73.。例如,一些政策不断要求政策受益者自证其需求,进而影响成员及社会对他们价值的判断⑥Anne Schneider and Helen Ingram, “Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy,” pp. 334-347;Suzanne Mettler and Joe Soss, “The Consequences of Public Policy for Democratic Citizenship:Bridging Policy Studies and Mass Politics,”pp.55-73.。当个体认为自己属于具有负面特征的目标群体时,政治参与会降低。

城乡居民养老保险在参保和领取方面不设过多审核和限制,并未赋予目标群体特定的属性或要求其自证需求,因而不会对受益者的自我认知产生负面影响。相反,中国基本养老保险制度作为社会保障的重要组成,是强调惠民生的重大工程,向公众传达了他们作为社会公民的权利和义务。在这样的环境中,公众自我价值感知和社会地位认知水平提高⑦张寅凯、薛惠元:《灵活就业人员基本养老保险参与、地位认同与公平感——来自CLDS 数据的证据》,《保险研究》2022年第4期。,对政府和社会的信任感增强⑧随淑敏、彭小兵、肖云:《“新农保”的福利效应与地方政府信任》,《经济理论与经济管理》2021年第1期;汪连杰:《社会养老保险对农村老年人相对剥夺感的影响研究》,《经济经纬》2019年第2期。,极有可能提升公众的制度化政治参与,同时,也会有效抑制其非制度化政治参与行为。因此,提出以下假设:

H3:养老保险对公众的整体政治参与行为存在正向的解释效应;

H3a:养老保险对公众的高制度化政治参与行为存在正向的解释效应;

H3b:养老保险对公众的低制度化政治参与行为存在正向的解释效应;

H3c:养老保险对公众的非制度化政治参与行为存在负向的解释效应;

关于解释效应的实现路径,从以上分析中可以初步推断城乡居民养老保险可能通过塑造参保者对自身的认知(如社会地位认知)以及对政府的态度(如政府信任)产生解释效应。其中,由于政府具有多层级性,可将政府信任划分为省级及以上的“高层政府信任”和市级及以下的“基层政府信任”①胡荣:《农民上访与政治信任的流失》,《社会学研究》2007年第3期。,不同层级间的政府信任存在一定差异。考虑到在城乡居民养老保险的发展历程中——如新农保和城居保由试点到普及、新农保和城居保合并为城乡居民养老保险以及基本养老保险基金的管理②2015年国务院颁布《基本养老保险基金投资管理办法》,统一委托国务院授权的机构对包括城乡居民养老保险在内的基本养老保险基金开展投资。,中央政府都扮演了极其重要的角色,因此本文将主要关注中央政府信任。具体而言,关于城乡居民养老保险解释效应的实现路径,提出以下假设:

H4a:养老保险可以通过社会地位认知产生解释效应,即养老保险可以通过影响居民对自身的社会地位认知,进一步影响其政治参与;

H4b:养老保险可以通过中央政府信任产生解释效应,即养老保险可以通过影响居民对中央政府的信任,进一步影响其政治参与。

四、研究设计及操作化

(一)数据来源

本文使用的数据来源于2017 年的中国社会状况综合调查(Chinese Social Survey,简称CSS)。③本研究选用CSS2017,而非CSS2019、CSS2021的原因在于:其一,CSS2017中有更多政治参与的相关指标(尤其是非制度化参与),更吻合本文的研究需要;其二,参加“选举区县人大代表的投票”是高制度化政治参与的重要测度指标,但区县级人大代表的选举约5年一次,CSS2019和CSS2021收集的仍是2015-2016年间区县级人大代表选举的参与数据,数据相对滞后,不利于揭示养老保险与高制度化政治参与的真实关系。CSS是中国社会科学院社会学研究所于2005年发起的一项大型连续性抽样调查项目,采用概率抽样的入户访问方式。2017年,CSS在全国29个省份100个市/县/区共访问10143个样本,具有较高的全国代表性。CSS2017调查内容涵盖家庭、就业、经济状况、生活状况、社会保障、社会参与和政治参与等模块,能够满足本文的研究需要。

(二)指标选取

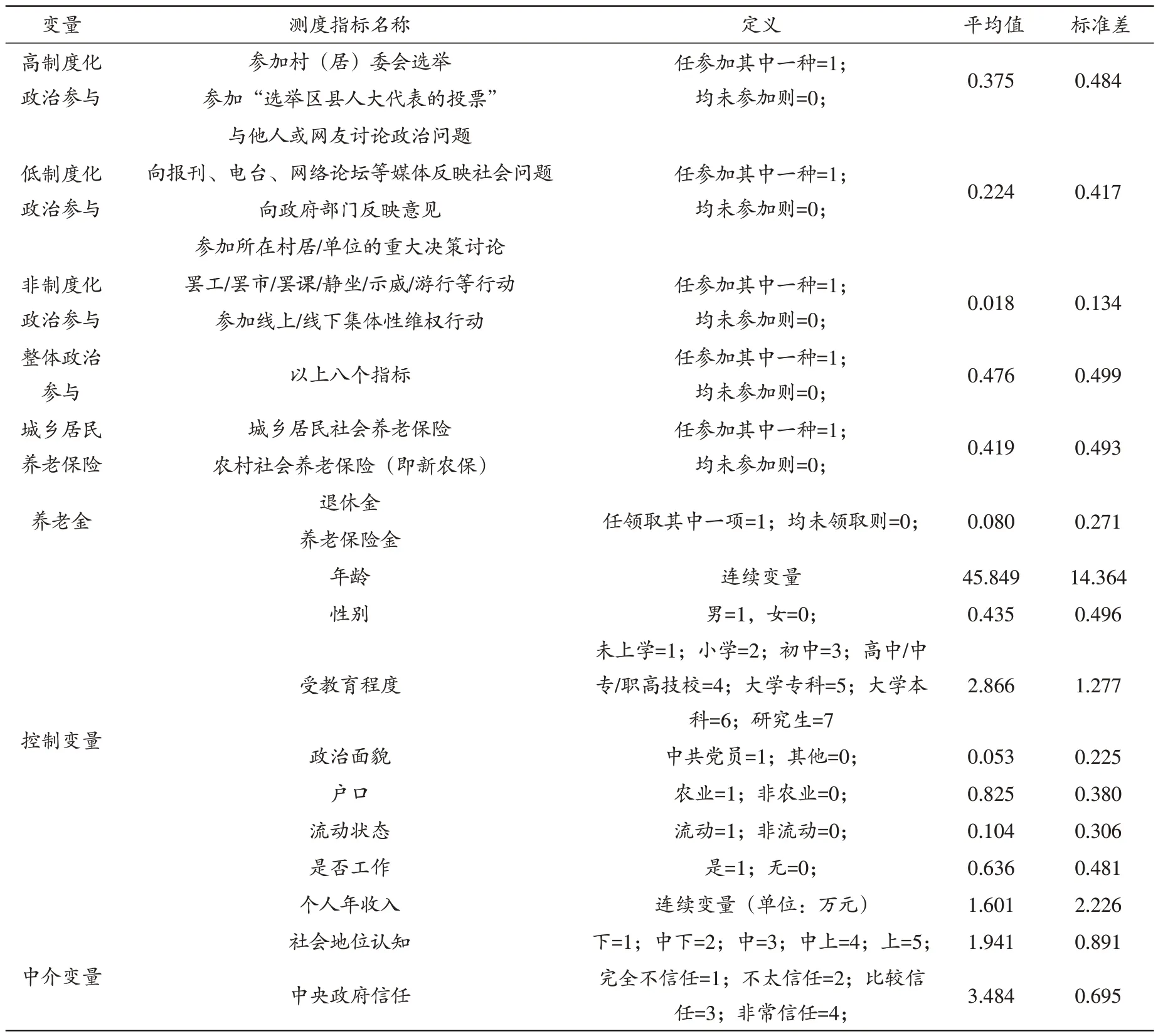

本研究的被解释变量为政治参与。参照徐延辉和李明令④徐延辉、李明令:《工作单位与政治参与:市场化效应的一个微观管窥》,《政治学研究》2021年第2期。的分类方法,分别对高制度化、低制度化、非制度化和整体政治参与进行测度及赋值。目前学界通常用“征求公民意见、非政府组织、信访、群体性事件、网络参与”等常用作评价中国政治参与水平的指标。⑤张利军:《国内外关于政治参与内涵的辨析》,《国外理论动态》2014年第2期。本文被解释变量的测量指标基本包含以上指标,具有一定的科学性和全面性。

关键解释变量为城乡居民养老保险的参保以及养老金的领取。只要受访者拥有“城乡居民社会养老保险”或“农村社会养老保险(即新农保)”中的一项,则赋值为1,均未参加则为0;领取了退休金或养老保险金,则赋值为1,否则为0。

根据已有文献,将其他有可能影响政治参与的变量作为控制变量,具体包括:年龄、性别、受教育程度、政治面貌、户籍、是否流动、工作状况、个人年收入等8个客观维度的指标。中介变量则主要包括社会地位认知和中央政府信任。

由于论文主要关注城乡居民养老保险政策,因此剔除了参加城镇职工养老保险和离退休金政策的群体,最终得到7910个样本。样本的整体分布情况如表2所示。

表2 指标选取及说明

(三)研究方法及操作化

如何识别养老保险对政治参与的资源效应和解释效应是操作化上的难点问题。从已有文献来看,资源效应的测度具有一定的相似性,即主要用不同政策赋予的不同资源来衡量,如教育和培训、补贴、支付等。养老保险提供的资源较为集中,主要是养老金。因此,本研究将主要通过研究养老金领取与否对政治参与的影响来判断资源效应。

而解释效应的概念相对抽象,一定程度上加大了操作化难度。目前解释效应的操作化较为多元:Suzanne Mettler通过访谈等定性研究方法来明晰美国B.I.法案的解释效应①Suzanne Mettler, “Bringing the State Back in to Civic Engagement: Policy Feedback Effects of the GI Bill for World War II Veterans,”pp.351-365.;和经纬等采用医疗保险的覆盖面来反映解释效应,因为它能够向社会传达福利信号①Alex Jingwei He, Kerry Ratigan, and Jiwei Qian, “Attitudinal Feedback towards Sub-national Social Policy: A Comparison of Popular Support for Social Health Insurance in Urban China,”pp.350-371.;Lawrence Jacobs等则采用政治效能和政治学习来衡量平价医疗法案的解释效应②Lawrence Jacobs, Suzanne Mettler, and Ling Zhu, “The Pathways of Policy Feedback: How Health Reform Influ⁃ences Political Efficacy and Participation,”pp.483-506.。

以上三种测度方法,Mettler的最直接,能够清晰判断解释效应是否存在,以及如何发挥作用的,但解释效应在总样本中是否显著无法检验。后面两种则是分别选取了宏观指标和微观指标来间接测度解释效应,选取的逻辑是:医保覆盖面可以产生解释效应;政治效能和政治学习可以是解释效应的作用路径。这类操作方法较好地将原本抽象的解释效应具体化,用比较具有代表性的核心路径来反映解释效应的作用黑匣。但这种模式也容易带来测度误差,因为测度指标实质为解释效应的充分不必要条件。解释效应并不一定只能通过被选择的测度指标去实现。

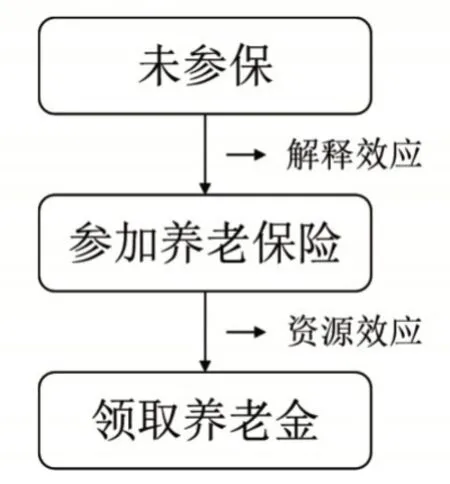

养老保险与一般的社会政策存在一些差异:养老保险从参保到领取养老金,往往具有较长的时间间隔,这为资源效应和解释效应的操作化创造了一种新的可能(如图1所示)。因此本研究将样本分为3大子样本③事实上,在我国城乡居民养老保险的政策设计中,还存在一类“未参保、直接享受的群体”,如在新农保/城镇居民养老保险政策出台当年已年满60岁的农村/城镇老人。由于这部分群体的特殊性,本研究未将其纳入分析范畴,剔除相关样本157人。:未参加养老保险群体(以下简称“未参保”);已参加养老保险但未享受养老金群体(以下简称“已参未享受”);已参加养老保险且已享受养老金群体(以下简称“已参已享受”)。“已参已享受”群体与“已参未享受”群体的主要差别在于是否获得了养老金,因此可以通过对比二者政治参与(political participation)的差异,来判断养老保险的资源效应。即:

图1 养老保险的流程示意图

“已参未享受”群体和“未参保”群体均未领取养老金,不受资源效应的干扰。此时二者政治参与的差异则主要源于解释效应的作用,即:

通过对比以上三类群体政治参与的差异,可以判断出资源效应和解释效应在群体中是否显著,且不容易受到测量误差的影响。但在上述研究设计中,存在以下问题:(1)城乡居民养老保险遵循志愿参保原则,可能存在较大的选择性偏差。(2)已参已享受群体和已参未享受群体间在年龄上存在较大的差异,此时极有可能存在混杂因素问题。

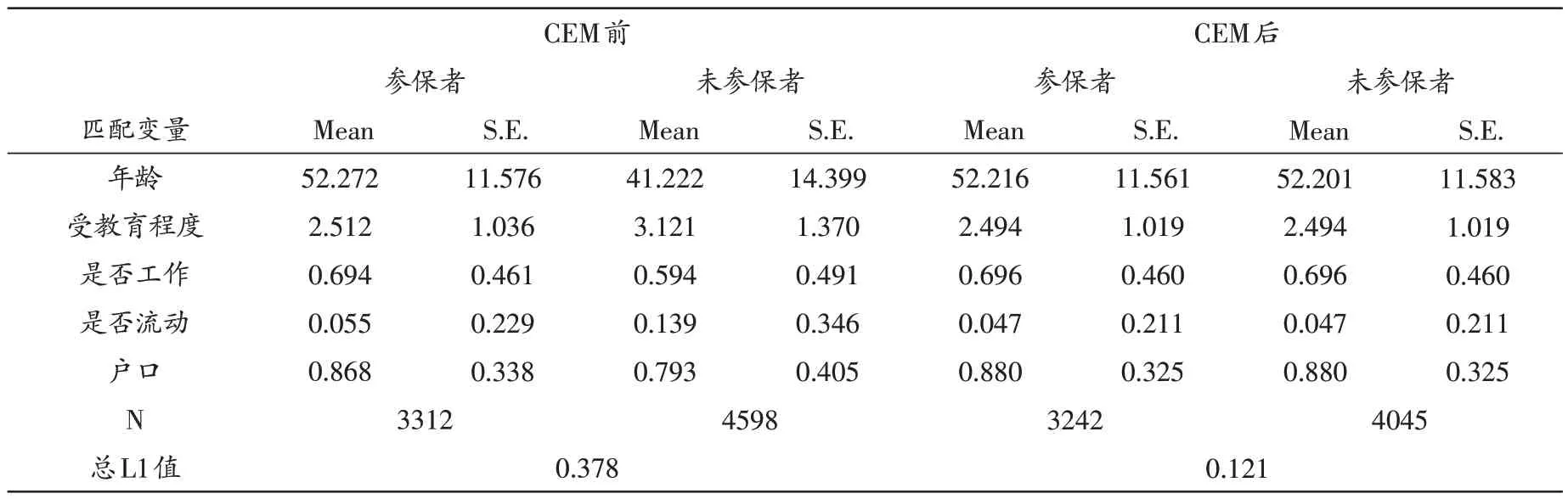

针对以上问题,本文采用了广义精确匹配法(Coarsened Exact Matching,CEM)对数据进行匹配,进而减少混杂因素对评估结果的影响①Qiushi Wang and Meili Niu, “Exploring the Relationship Between Government Budget Information and Citi⁃zens’Perceptions of Public Service Performance in China,”Public Management Review,vol.22,no.4 (March 2019),pp.1-24.。运用CEM匹配法需要先确定匹配变量。一般而言,匹配变量越多,匹配后的两组数据平衡性会更好,但样本损失也会更严重。因此,关于匹配变量的选择,本文将计算比较群组的年龄、性别、受教育程度、政治面貌、户籍、流动、工作状况、个人年收入的L1值②L1值一般在0到1之间,值越大,不平衡程度越高。,判断不同协变量在群组间分布的不均衡性。然后选择L1值最大的5个变量作为匹配变量,在提升样本平衡性的同时尽量降低样本量的损失。

CEM的目的在于匹配样本,而非计量分析,因此往往和其他计量模型结合运用。在检验资源效应和解释效应是否存在时,因变量、自变量及控制变量大多为二分变量,因此主要采取Logistic回归分析。由于非制度化政治参与属于稀有事件(参与比例仅占总群体的1.8%),因此采用Firth⁃Logit模型进行回归。

另外,我们还将采用逐步因果法(Causal Steps Approach)和Bootstraps抽样法对解释效应的实现路径进行分析,即检验社会地位认知和中央政府信任在养老保险对政治参与的影响中是否具有中介效应(分析对象为未参保和已参未享受群体)。

五、实证分析

(一)城乡居民养老保险对政治参与的总效应

利用L1值对参保者和未参保者的不均衡程度进行判断(见表3)。选择L1最大的年龄、受教育程度、是否工作、是否流动、户口等5个变量作为匹配变量进行CEM匹配。匹配结果见表4,实现匹配的样本共7910个,其中参保者3312个,未参保者4598个。可以发现,未进行匹配时参保者和未参保者的一些个人特征存在较大差异。CEM匹配后,两者之间的年龄及其他匹配变量的差异明显缩小,样本的总L1值由0.378降为0.121,意味着样本均衡性有效提升。

表3 各控制变量在参保者和未参保者中的L1值

表4 “参保者”和“未参保者”匹配前后群体的部分特征

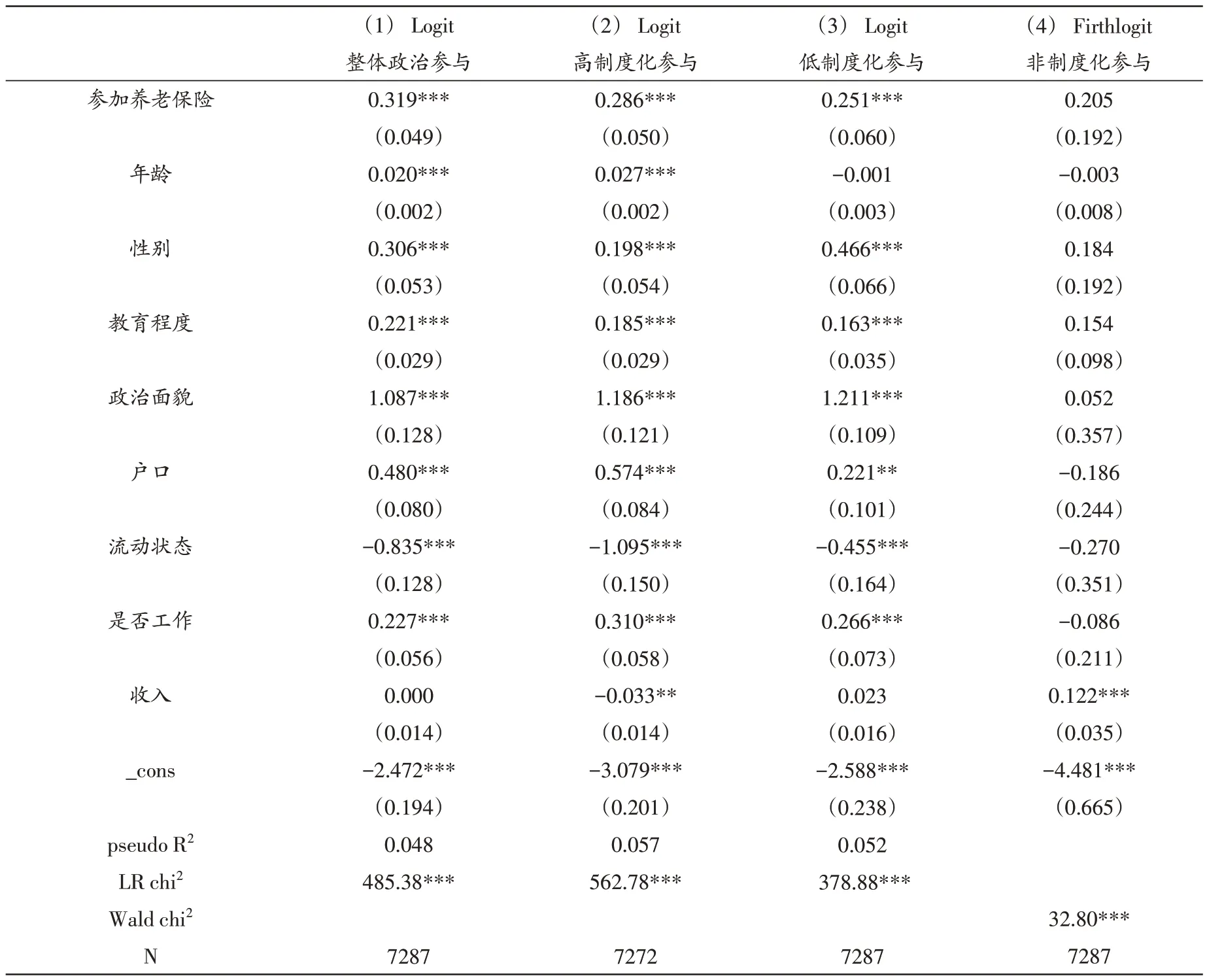

利用匹配后的样本进行回归分析,结果如表5所示:(1)参加城乡居民养老保险对整体的政治参与水平、高制度化政治参与和低制度化政治参与均存在显著的正向影响,H1、H1a和H1b得证。(2)参加养老保险对非制度化参与的影响不显著,H1c暂时无法得到证明。这意味着与诸多国外其他社会政策一样,我国的城乡居民养老保险制度作为一项普惠型的政策,确实会显著提升公众的政治参与行为,尤其是制度化政治参与。但对于非制度化政治参与行为,养老保险目前尚未能起到显著的抑制作用。

表5 城乡居民养老保险对政治参与的总效应

(二)资源效应

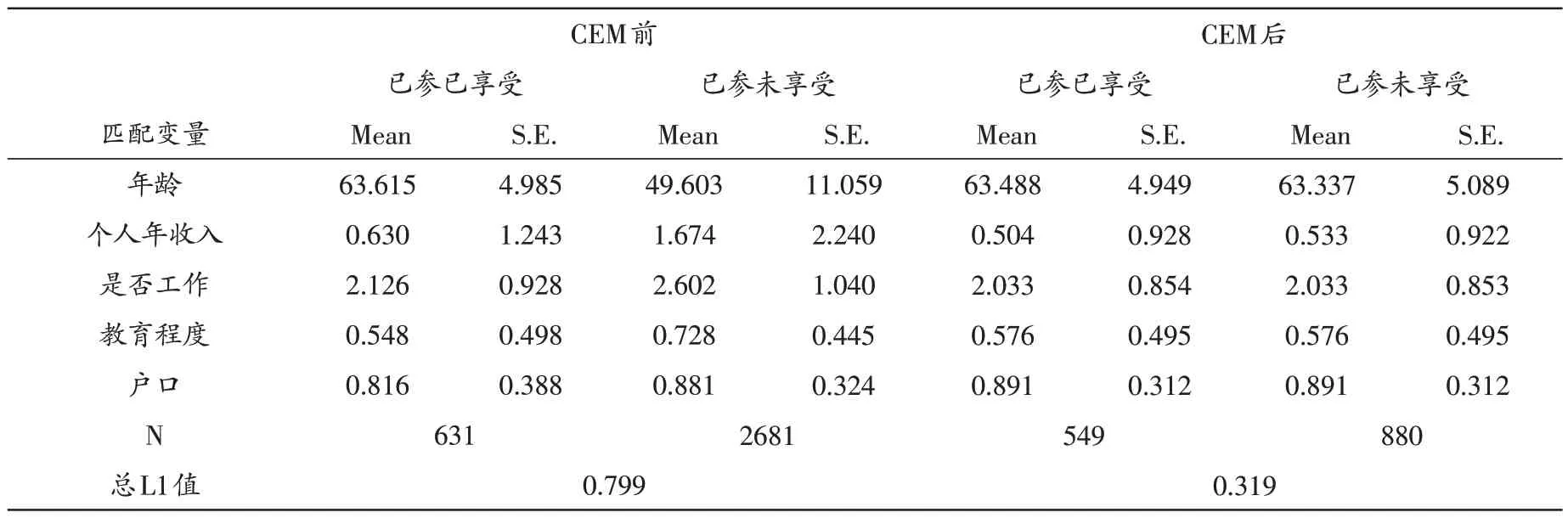

通过对比“已参已享受”群体与“已参未享受”群体政治参与的差异,判断养老保险的资源效应。首先,计算各协变量的L1值,选择L1最大的年龄、个人年收入、是否工作、教育程度和户口作为匹配变量进行CEM匹配①具体的L1值此处不再呈现,计算方法与5.1章节一致。,匹配结果如表6所示。如之前估计的,“已享受”群体和“未享受”群体在年龄分布上差异很大,前者平均年龄为63.615岁,后者仅为49.603岁。通过CEM匹配后,两个群体的整体L1值由0.799下降为0.319,匹配效果较好。

表6 “已参已享受”与“已参未享受”匹配前后群体的人口学特征

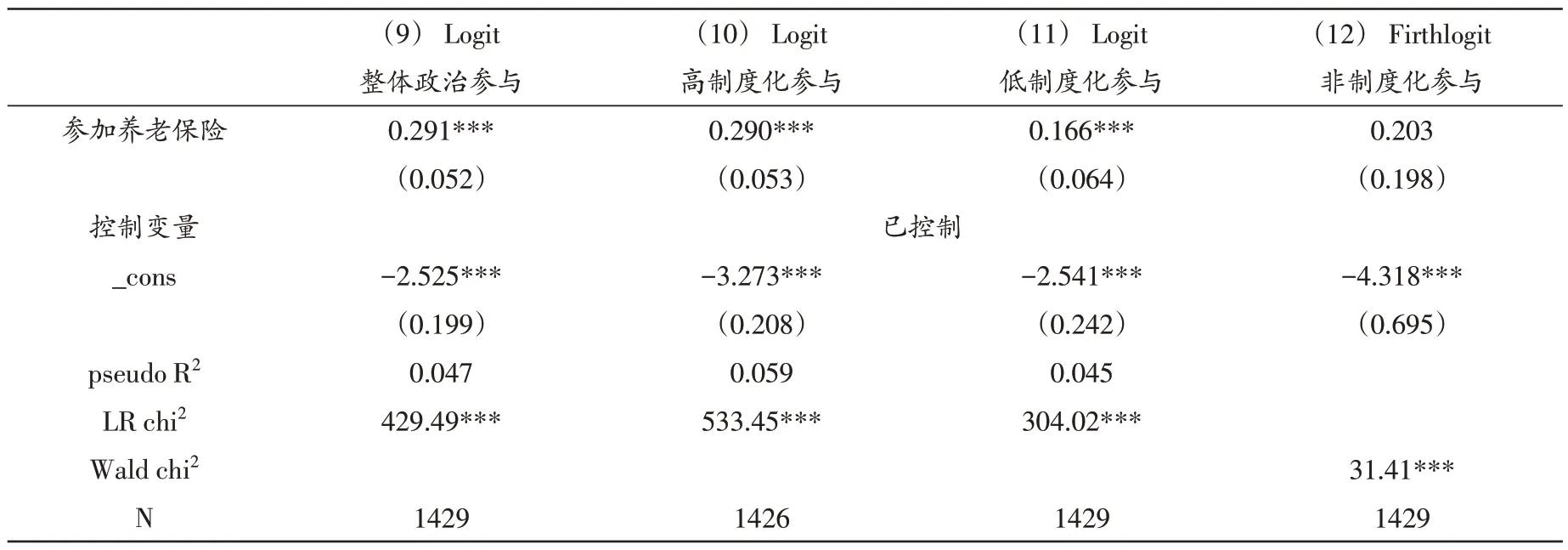

对匹配后的样本进行回归分析(见表7)。本研究发现养老金的发放对高制度化政治参与、低制度化政治参与、非制度化政治参与以及整体政治参与无显著影响,H2、H2a、H2b、H2c暂时没有得到证实。安德烈亚·L·坎贝尔(Andrea L.Campbell)②Andrea L. Campbell, How Policies Make Citizens: Senior Political Activism and the American Welfare State, Princ⁃eton:Princeton University Press,2003.发现养老金的发放可以有效提升美国老人的选举型政治参与,本文的发现与其存在差异,但也并不令人意外。一方面,由于中美政治体制不同,政治参与方式及成本有所不同。在《政策如何塑造公民》一书中,坎贝尔将美国的政治参与方式分为四大类:投票、捐款、竞选和联系民选官员。在这些参与方式中,资金往往至关重要,因此对养老金的发放比较敏感。在中国,选举型的高制度化政治参与不包含捐款和竞选等政治参与行为,而且选举参与往往得到制度规章的鼓励,参与成本较低,因此对养老金的敏感程度较低。因此,养老金未对“已享受”群体的高制度化政治参与行为产生显著的资源效应。

表7 资源效应回归结果

另一方面,目前城乡居民养老保险的政策定位主要是“全覆盖、保基本”,在政策设计上呈现政策对象广泛、但福利水平较低的特征。根据国家统计局的数据,2016年城乡居民养老保险基金支出金额约1408.3 元/人。而当年居民人均消费支出为17110.7 元,其中食品烟酒的人均消费为5151.0元。换言之,目前城乡居民养老保险金能对基本生活起到一定的保障作用,但对居民其他更高层次的利益表达需要,尚未起到显著促进作用。

(三)解释效应

解释效应主要通过比较“已参未享受”群体与“未参保”群体政治参与的差异来判断。匹配变量及匹配结果如表8所示,样本的整体L1值由0.355下降为0.124。

表8 匹配前后“已参未享受”和“未参保”的人口学特征

从回归结果来看(见表9),城乡居民养老保险对非制度化政治参与的解释效应不显著,H3c没有得到证明。这说明目前养老保险对非制度化政治参与既无显著的资源效应,也无显著的解释效应。由于“非制度化政治参与是在制度渠道缺乏或者不畅通的条件下,公民或公民团体为维护自身利益”①宋迎法、王玉:《非制度化政治参与原因探究——以厦门PX事件为例》,《北京工业大学学报(社会科学版)》2012年第1期。,而发生的不被现有法律、政策或惯例所认可的政治行为。因此,如果要降低公民的非制度化政治参与行为,需要在提高社会保障力度之外采取更多方式和途径,比如主动了解他们根本的利益诉求,完善或畅通表达渠道等。而参加养老保险或领取养老金并没有解决这部分群体的利益诉求,所以无显著作用。

表9 解释效应回归结果

表10 解释效应实现路径分析

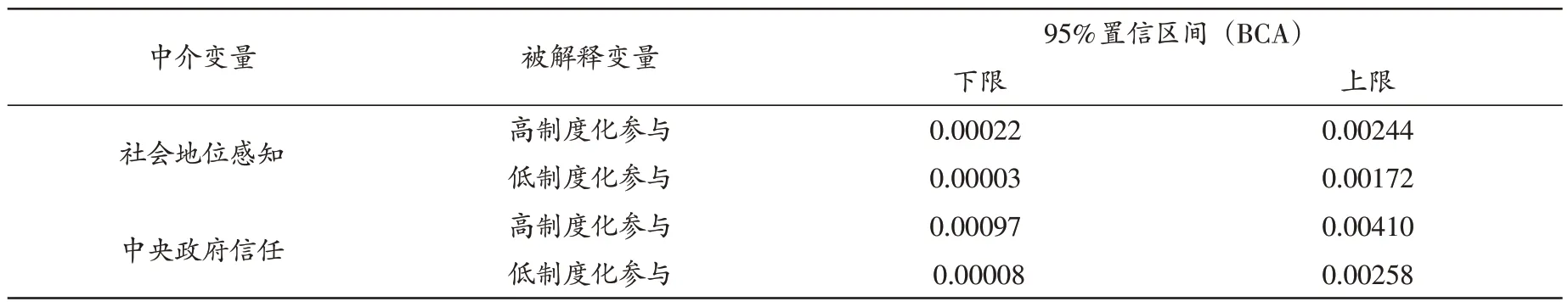

表11 Bootstrap抽样结果(次数:1000)

另一方面,尽管还未领取养老金,但参加养老保险显著影响高制度化和低制度化政治参与,具有正向的解释效应,H3a和H3b得到证明。总的来看,城乡居民养老保险对整体政治参与具有显著正向的解释效应,H3得证。参加城乡居民养老保险是如何对政治参与产生解释效应的呢?我们将利用中介效应模型进行检验。

(四)解释效应实现路径分析

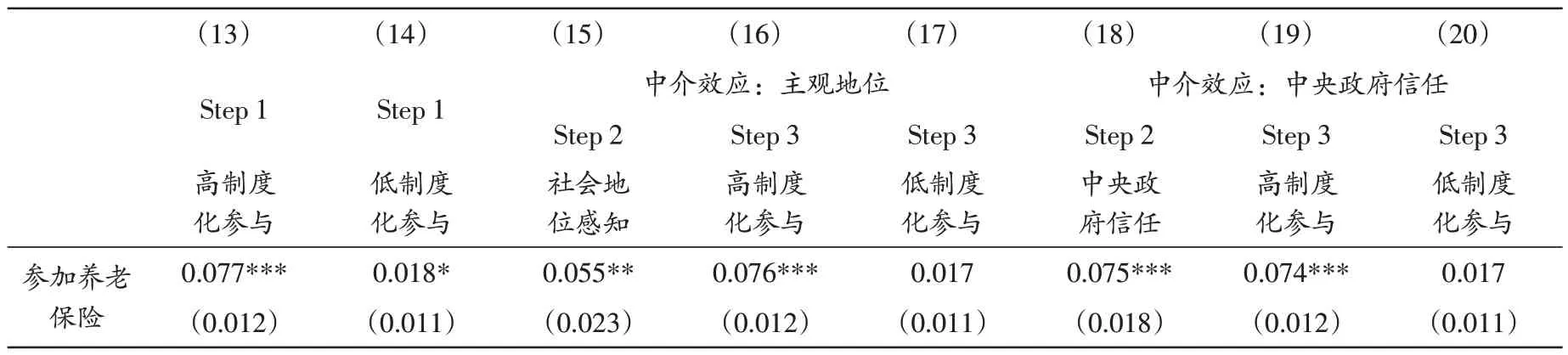

采用逐步因果法检验养老保险能否通过社会地位感知和中央政府信任实现解释效应,回归结果如表9所示。由于社会地位感知和中央政府信任分别为四分变量和五分变量,为方便模型间的比较,表9中所有模型采用OLS进行回归(利用stata中的sgmediation2进行分析)。

比较模型13、模型15、模型16,发现养老保险可以通过社会地位感知显著影响高制度化参与;比较模型14、模型15、模型17,发现养老保险可以通过社会地位感知显著影响低制度化参与。换言之,城乡居民养老保险可以通过社会地位认知产生解释效应,对制度化政治参与产生正向影响,假设4a基本得证。

比较模型13、模型18、模型19,发现养老保险可以通过中央政府信任显著影响高制度化参与;比较模型14、模型18、模型20,发现养老保险可以通过中央政府信任显著影响低制度化参与。总体而言,城乡居民养老保险可以通过中央政府信任产生解释效应,对制度化政治参与产生正向影响,假设4ba基本得证。

解释效应的实现路径是复杂且多元的。通过以上分析,论文对解释效应的实现路径进行了初步探索:一方面,养老保险能够显著增强参保者自身的评价,如社会地位感知,政治参与的主观动机得到强化;另一方面,养老保险提升参保者对政府态度的积极性,如对中央政府的信任,进而更倾向于将参与动机转化为参与行为,采取被制度规章支持或认可的制度化政治参与。

借助Bootstrap法进行统计推断,当得到的置信区间不含0值时,则可确定中介效应的存在。自主抽样次数设定为1000次,得到的结果如表9所示。所有的置信区间均不含0,这证明以上结论是较为稳健的。

六、结论与讨论

(一)结论

政策是公众了解政府、与政府互动的重要载体。近些年来,我国的社会政策迅速发展,制度体系不断完善。本研究以中国城乡居民养老保险政策为例,运用政策反馈分析框架,探讨社会政策的完善和发展对公众政治参与的影响及其作用机制。论文发现城乡居民养老保险的发展显著提升了公众的高制度化和低制度化政治参与,对非制度化政治参与无显著影响。最终,城乡居民养老保险对整体政治参与水平有显著正向影响。

其次,更具体的分析发现,城乡居民养老保险对高、低制度化政治参与的影响来源于解释效应,资源效应不显著。目前城乡居民养老保险金的发放对高、低制度化政治参与并无显著影响,这与坎贝尔①Andrea L.Campbell,How Policies Make Citizens:Senior Political Activism and the American Welfare State.对美国养老金的研究发现有所不同。可能存在以下两点原因:一是中美政治体制不同,政治参与方式及成本有所不同,在中国选举型的高制度化政治参与往往得到制度规章的鼓励,参与成本较低,因此对养老金的敏感程度较低;二是目前城乡养老保险主要原则为“全覆盖、保基本”,因此对需求层次高于基本生活的政治利益表达,尚未产生显著影响。

而城乡居民养老保险对高、低制度化政治参与均起到显著解释效应。即尽管还未领取养老金,参加城乡居民养老保险可以通过塑造参保者的主观态度和认知,最终影响其制度化政治参与。利用中介效应模型,论文发现城乡居民养老保险可以通过社会地位认知和中央政府信任两条路径实现解释效应,即对于参加养老保险但未领取养老金群体而言,养老保险可以通过提升参保者的社会地位认知和对中央政府的信任,最终提升其高、低制度化政治参与水平。

此外,城乡居民养老保险对非制度化政治参与均无显著的资源效应或解释效应。非制度化政治参与发生的根本原因是公民或团体维护自身利益的需要,与制度渠道缺乏或者不畅通之间的矛盾。①宋迎法、王玉:《非制度化政治参与原因探究——以厦门PX事件为例》,《北京工业大学学报(社会科学版)》2012年第1期。养老保险并没有解决这一核心矛盾,因此没有有效抑制非制度化政治参与行为的发生。

(二)讨论

论文的分析结果有一定的实践启示。一方面,城乡居民养老保险的普及带来了积极的政治影响,对参保者的制度化政治参与起到了正向的解释效应。但是养老金福利水平较低,资源效应并不显著。未来我国应坚持并加大对城乡居民养老保险制度的完善力度,如设立更多样、更高额度的缴费标准和领取标准,进一步提升基础养老金的福利水平。另一方面,非制度化政治参与对有无养老保险并不敏感,如若要降低非制度政治参与,主要还在于了解其根本利益诉求,完善并畅通表达渠道。

与已有研究相比,本文可能的贡献在于:首先,研究分析了社会养老保险对我国公民政治参与的影响及机制,弥补了学界对中国社会政策如何影响政治参与关注不够的不足,加深了对中国社会政策快速发展和完善进程中公民政治参与行为的理解,丰富了国内学界对政治参与的相关研究。其次,本研究对政策反馈理论进行了一定的应用拓展:(1)将其置于中国制度环境中,检验了经典政策反馈理论中“资源效应”和“解释效应”两种影响路径在中国社会政策领域的适用性,发现“资源效应”在不同政治体制下的影响机制和结果可能存在差异。(2)对资源效应和解释效应的检验提供了一种新颖的测量思路。已有研究通常用比较具有代表性的核心路径是否成立来判断解释效应是否存在,但实质是一种充分不必要的检验方式。本文利用养老保险“从参保到领取养老金存在较长时间间隔”的特征,通过对比“未参加养老保险”、“已参保但未享受养老金”、“已参保且已享受养老金”等三部分群体政治参与的差异来测度解释效应和资源效应,丰富了政策反馈理论的实证研究。

本文初步分析了养老保险对政治参与的政策反馈效应,获得了一些有意义的结果。但作为一项探索性的研究,论文对养老保险政策反馈效应的分析仍处于起步阶段。(1)在研究数据上,本研究所用数据为截面数据,尽管采用了广义精准匹配(CEM)来增强数据间的可比性,一定程度上降低了内生性问题,但是依然无法完全避免横截面数据在因果关系识别上的不足。后续研究若能获得养老保险与政治参与的追踪数据,或可得到更精准的结果。(2)囿于资料和研究方法的局限,本研究发现养老保险对政治参与存在解释效应,并对解释效应的实现路径进行了初步分析。但解释效应的作用机制是十分复杂的,后续研究可运用定性研究方法进一步明晰解释效应的实现路径,或可得到更多启发性发现。