物、形式、在场性:论极少主义语境实践下的艺术物性批评

刘一娴

(中国美术学院,浙江 杭州 310009)

1967年,初出茅庐的批评家弗雷德(Michael Fried)在《艺术论坛》杂志(ArtForum)发表了《艺术与物性》(“Art and Objecthood”)一文,轰动一时,与唐纳德·贾德《特定之物》(“Specific Objects”, 1965)、罗伯特·莫里斯《雕塑札记》(“Notes on Sculpture”)一道成为彼时针对极少主义的三篇权威之作。据弗雷德自述,“物性”这个词的提出实际上与20世纪60年代前后现代主义绘画内部的发展相关——“眼下绘画和雕塑只是物品而已”。在这位初出茅庐的批评家眼里,马奈以来的现代主义绘画导向了视觉与触觉的对立,艺术家开始向画布的基底俯首称臣,他们不再努力构造具有纵深感的视错觉空间,反而开始有意识地构建“视觉性”以调度观者的感知行为与习惯。至20世纪90年代,乔纳森·克拉里将这种视觉观看活动的临时性状态归纳为“注意力”(attentiveness),这一方面继承了弗雷德在1980年针对《专注性与剧场性》中对狄德罗时代绘画观者之“专注性”(absorption)概念的讨论,另一方面还继承着一条始自李格尔的反物质主义理论取径。

针对19世纪末现代文化与生活之间的破碎和分裂的现状,以及技术复制时代所带来的机械理性进程,李格尔认为,艺术的本真当要回归到其所说的“stimmung”,即德语中的“心境”。这意味着,艺术创作的目标不是为了图像世界的增殖,而是唤醒日渐被吞噬、遮蔽的知觉。无独有偶,克拉里在《知觉的悬置》一书中便讨论了现代景观文化下,观者的目光如何聚焦于画作又如何被人为地干预和引导的问题。知觉的搁置放大了艺术作品的物质媒介属性,然而,这却反噬了其自身的理念价值,导向了其作为现成品的“易于读解性”(readability)。

自极少主义、观念艺术出现以来,当代艺术开始强调艺术家、博物馆和观众三者对于艺术作品意义的共同塑造,西方艺术界出现的诸如公共艺术、社区艺术和行为艺术等风潮,均在挑战传统艺术史中艺术家对于“物品”(artifacts)之价值生产的主导阐释权。[1]这种当代艺术批评中的“物质转向”(material turn),与艺术作品本身所需要依托的公共展演空间有密切的关系:“由于艺术家更加关注作为一个整体的物品本身,物品本身与观众所在空间的关系,或者物品本身所在的特定场所……物性、剧场性和场域特定性也就成为描写一件当代艺术作品的主要对象。”[2]由此,回到关于物性批判的史学语境,不仅可以勾连出更为广阔的文化实践图景,还有助于实现艺术品在不同展演空间中的功能性对话。

一、物之为物:“形式—质料”论

当代艺术批评家伊夫-阿兰·博瓦(Yve-Alain Bois)曾在《形式主义与结构主义》(“Formalism and Structuralism”)一文中指明,形式主义理论的发展经历了两大阶段:其一,是“形态学的形式主义”(morphological formalism);其二,是结构主义的形式主义(structural formalism)。[3]肤浅的形态学,将形式单一地视作表现对象在图像世界里呈现出的形状,形式只是图形轮廓的载体。这正是格林伯格所批判的庸俗化形式主义研究。

19世纪与20世纪之交的德语艺术史学界产生了第一批真正的现代艺术史家,其中,李格尔的影响力几乎主导了整个20世纪。[4]在李格尔于1883年出版的著作《风格问题:装饰历史的基础》一书的导论中,他开篇明义地指出,19世纪60年代发展起来的材料主义(materialist)对彼时的艺术理论阐释产生了相当程度的负面影响,但这并不是因为桑佩尔(Gottfried Semper)本人理论的不足,而是出于在艺术起源与物质主义解释之间强加因果关系的冲动:

我发现将达尔文主义与艺术材料主义(artistic materialism)做类比特别恰当……对艺术起源的材料主义解释正是强加给一门知识学科的达尔文主义。不过,人们应当尽可能地将桑佩尔与他的追随者区分开来……虽然桑佩尔的确曾暗示材料和技术在艺术形式的起源中起过作用,而他的追随者们却匆匆作出结论:所有艺术的形式无例外地都是材料和技术的直接产物。[5]2

李格尔认为,材料和技术不是一件艺术品得以制作的先决条件,艺术品也不是技术条件下的机械式制品。在艺术品的价值与物质技术发展的高低程度之间建立单向性因果关系的错误立场无疑否认了人的意志的重要性。[5]419世纪下半叶所盛行的桑佩尔物质主义阐释理论对美术史研究产生了负面影响,忽视了人的知觉能力的重要性。这种在李格尔笔下周期般复现的“艺术史”不仅是形式的历史,也成为书写一个民族的精神文化史的前提。(1)李格尔的艺术史理论显然受到黑格尔哲学中进步观的影响,追求理解艺术品背后隐匿的抽象、结构性特质,并将其置于历史的宏观进程中加以考察。多名学者都曾注意到这一现象,继而将黑格尔视为艺术史学史书写中的首位重要贡献者,见Donald Preziosi ed., The Art of Art History: A Critical Anthology (Oxford: Oxford University Press, 2009); Michael Hatt and Charlotte Klonk eds., Art History: A Critical Introduction to Its Methods (Manchester: Manchester University Press, 2006); Christopher S. Wood ed., A History of Art History(Princeton: Princeton University Press, 2019)。

19世纪晚期,李格尔所面临的任务是建立艺术品形式演变的历史性解释,这种解释需要具备相对客观、理性的基础,而非瞬间里个人对作品的审美判断可以代替。因此,“将历史解释与当代趣味区分开来,进而构建起人类意识的记录以及艺术的内在逻辑”,是李格尔那代艺术史学家的重要关切。[6]2这既关乎形式分析史学所仰赖的宏大的文化史观抱负,也是李格尔艺术史教学生涯里未竟的一项挑战。当艺术实践被视为众多文化现象之一,并具有反映民族时代精神的潜能时,最终,在沃尔夫林的理论实践下,艺术的历史成为形式的历史,“艺术形式被视为独立的领域”。[7]借助“艺术意志”的概念和装饰的心理机能,李格尔向读者呈现了一种针对物质主义和材料主义的反叛。

沃尔夫林虽然怀持着将风格演进规律纳入两极性概念区间的抱负,但其理论出发点仍不免被诟病为形式和内容的二分思维,这使得对于艺术作品的考察摒除了若干与其所得以创造的现实情境的关联。[8]如果说维也纳学派的形式主义艺术史学是从知觉、经验、形式关系等内部因素探寻风格的演进规律,首先将艺术作品视为具有美学价值的文化载体,那么到了20世纪六七十年代,艺术品的意义说明已非个人的特权,而是隶属于与其相似的作品类群中的一个“文本”。例如,在罗兰·巴特眼里,“作者已死”,作者对于其作品的阐释不再居于权威地位,而受众参与到了意义建构的过程当中,一如当代艺术中种种基于互动与参与的实践模式。

当欧美艺术史学趣味的重心于20世纪六七十年代经历了从纵深向平面、从风格理念向媒介特性的转移后,形式不再是分析现代艺术品的至高准绳。当主体性开始退隐,大写的“艺术”和各种风格“主义”的神话叙事被颠覆,作为文化产品,艺术伴随着特定社会情境中的商品流通与意义生产。如奥斯特洛夫所言,有一种过于简单化的美术史观将其视作基于进化论,围绕杰作、天才和趣味的历史决定论叙事,与这种错误立场相伴随的是将艺术作品视作纯文本,认为艺术的形式与媒介完全从属于其哲学、文学、理论和意识形态的内容,而非美学与观念的表征。[6]1-10在这一情形之下,反思关于艺术形式的论述如何进入艺术史学史的方法论领域并与此后的英美形式分析产生交叠尤为重要。

二、“形状之为形式”:辩证法的演绎

20世纪60年代前后,极少主义的实践使得现代主义艺术有关形式自律的信条面临着坍塌的危机——艺术语言的日益纯化没有导向格林伯格口中现代主义的“自我批判”和“自我指认”(self-criticism and self-definition),反而一再模糊着艺术与世俗生活的边界。格林伯格将康德视作第一位现代主义者,从康德的批判意义上来理解,其所谓“自我批判”字里行间强调通过不断回溯、质疑西方文明进程之源头的方式实现对自身的批判。[9]101借助这一逻辑,格林伯格在其颇具影响力的论文《现代主义绘画》开篇便明确了现代主义绘画的核心是“用一门学科的特有方法来批评这门学科本身——不是为了颠覆它,而是为了使它在自己的能力范围内更牢固地扎根”。[9]101在格林伯格眼里,现代主义绘画自其诞生之初,最首要的贡献就在于承认画布那“不可避免的平面性”,这构成了“现代主义”在艺术领域发展的一种基本逻辑。

除去对“平面性”的定义,需要特别关注的是,在这篇如今被奉为现代主义形式理论的正典中,格林伯格还点出了媒介之于现代绘画发展的特殊性。他认为,正是在对媒介的物理特性的认识中,现代艺术不断完善自身,创造自身特有的标准和体系,而这一立场对弗雷德早期的批评写作产生了重要影响。有感于彼时塞尚和抽象表现主义艺术家对于油彩、画布等艺术内部品质而非内容的追求,他说道:

很快,这样一种现象开始浮现:每种艺术所能实现的独特和体面程度往往与其媒介质性的特殊性相吻合。自我批判的任务变成了从每种艺术门类所产生的具体效果中,消除任何可能从其他艺术媒介中借来的效果。如此一来,各种艺术就可以被视作“纯粹的”,且这种“纯粹性”确保了其品质标准,以及其作为艺术作品的相对独立性。纯粹性意味着自我指认……[9]102

这段话表明,在格林伯格建立起来的形式批评的种种律条中,媒介的特殊性不是作为普遍标准存在,成熟的艺术作品应有其他艺术形式所无法轻易取代的媒介特性。同时,媒介的纯粹化决定了绘画、雕塑和建筑各有其“本质”,因此,媒介决定也限制了现代主义中各门类艺术的表现形式。而现代主义之前的绘画对空间纵深感的追求遮蔽了媒介本身的特殊性,因此也遮蔽了艺术作品的纯粹性。如果说写实主义绘画引导观者看向图画表面之下的三维空间,现代主义绘画则以画面自身引起观者的注目。

1958年,还在普林斯顿求学的弗雷德结交了弗兰克·斯特拉(Frank Stella)和瓦尔特·班纳德(Walter D. Bannard),本想修读英国文学的弗雷德被格林伯格发表在《党派评论》(PartisanReview)和《艺术新闻》(ArtNews)上的文章深深吸引,并主动写信希望能够拜访这位前辈。会面中,格林伯格还曾告诫这位新人不要轻易步入艺术史学。十年后,弗雷德开启其作为艺评家最多产的生涯,面对极少主义这样的创作,形式批评却显得有些捉襟见肘。

事实上,自1965年极少主义的代表唐纳德·贾德在《特定之物》中指出自己的作品“既非绘画,也非雕塑”以来,现代主义的形式信条就已经被置于一种窘迫的境地,传统以二维、三维和透视、空间来归类艺术作品的标准被取消了,那么贾德的作品究竟是什么呢?贾德的目的并不是要以此将现代主义之后的创作置于一种虚无之地,而是通过将理性、克制发挥到极致,使作品回归到最原初、字面意义上的纯粹性。换言之,作品的物理特征冲破了画框的界限,成为独立的主题,这也是极少主义艺术家批判现代主义形式美学自律理念的一种策略。如果说现代主义绘画是通过首先被经验为形状的综合体、悬置自身的物性来确认风格,那么极少主义则将这种手段发挥到了极致,但是,在极少主义的例子中,形状没有服从于整体的绘画平面,而一跃成为被经验的对象本身。

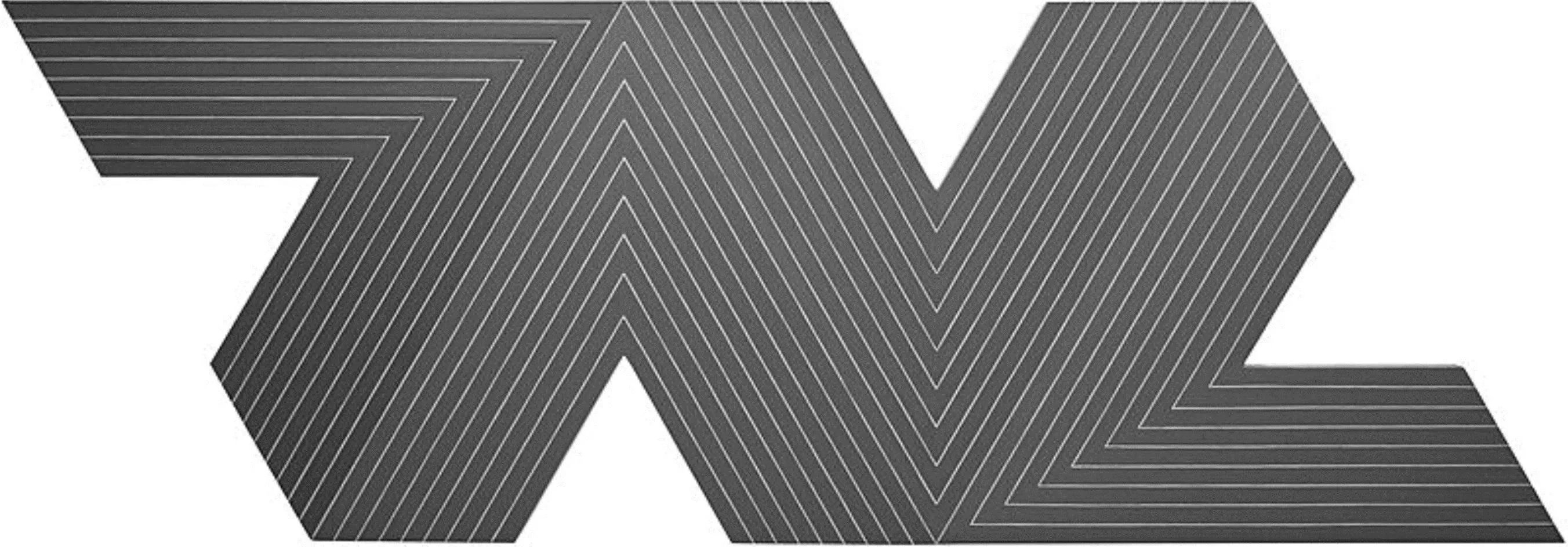

在以斯特拉为例批判极少主义时,弗雷德援引了“实在主义”和“剧场性”这两个概念来支撑其对极少主义的本体性批判。尽管译者在“实在主义”与“文字主义”两者之间产生了不同的意见,但都不否认弗雷德的一个核心主张是,以极少主义为例,最大程度地让作品呈现其本身最原初的质料、形式、结构和色彩,作品最终没有成为艺术,反而强化了自身作为物的存在(图1),因而被降到了“反艺术”的领域。[10]实在主义者对物性的实践无非是创造了一种新型的“剧场”,而剧场是对艺术的否定。这种场地效果不是唯一的,它可以随着不同的受众、展陈设计和灯光布置而灵活改变。由此,观众有意识地使自己置身于一个特定的物语境当中,他们不仅是用眼睛在看,也在用身体参与、见证,过多的矫饰与形式语言反而让作品显得冗长乏味。[11]

图1 弗兰克·斯特拉,《印度皇后》(Empress of India),1965年,布面铝粉漆画,195.6厘米×569厘米,纽约现代艺术博物馆藏

隐含在《形状之为形式:弗兰克·斯特拉的不规则多边形》这篇批评文章背后的关切,正是关于形状功能的探讨。首先,“形状”的概念面临着语义上的冲突——形状是物体的基本属性,批评家需要用有关形状的词语来描述一件物,形状是使得一件物得以成为其自身的最根本的条件;但是,就绘画而言,形状也是其表现媒介,这说明形状时常处于附属性的地位,蛰伏在画面自身的形式语言之后,隐而不显。顺承着上文格林伯格的理论立场,弗雷德认为,一件绘画作品成功与否的标准恰恰在于它能否借助形状的视觉效果呈现出自身的艺术性,使观者信服艺术家对形状的组织,从而将其经验为绘画或物。[12]151经验的重要性毋庸置疑。在弗雷德看来,在任何人试图写出更深入的理论分析之前,必须对这些艺术家的作品进行形式上的审查。相比于格林伯格爱憎分明的论调,弗雷德的行文更为晦涩艰深,他反复以黑格尔式的辩证法观察艺术作品中互相对立的因素,正如其在《艺术与物性》中试图建立制作和观看艺术的必要条件:

实际上,最近一个世纪以来,视觉艺术中已然有一种类似于现代主义的辩证法的东西在发挥作用,相比雕塑,其在绘画中的表现更为明显。我所说的“辩证法”是指黑格尔历史前进观中的那些本质要素,也就是本世纪中,马克思主义哲学家乔治·卢卡奇在他的巨著《历史与阶级意识》中所摒弃、剔除的论断,同样,梅洛-庞蒂也在其晚期的多篇著作和论文中弃置了这些观点。更为重要的是,这些人笔下的辩证法是一种建立在激进批判上的理想化的行动决策,它的反动性体现在人对于自身所能及之现状的理解上。即便在最些微的意义上,这种理想也不是目的论:它并不通往一个预先设定的终点,除非它在行动中的完全具身化(incarnation)也能被称作一种终结。然而,这一具身化的过程却可能意味着永恒的革命条件,永恒的对于现存事态(state of affairs)的激进批评。毋庸置疑,在政治层面,这种理想是不可能实现的,但是对我来说,似乎现代主义绘画的整个发展已经导向了可用这些术语加以形容的情境……因此现代主义绘画保留着它自身的历史,这不是为了虔诚地致敬过往,而是将其作为当下和未来的一种价值。[13]646-647

弗雷德的核心论点在于,现代主义绘画远非虚无主义的标志,现代艺术家同样在种种压力和变局下挣扎着腾挪自身。他认为,现代主义绘画的最佳批评模式建立在批判理解的方法基础上,这需要将现代主义视为一个“持久的激进的自我批判的过程”,而非理论化了的文本圣典,这一立场成为弗雷德效法格林伯格,却又区别于其老师的最典型的观念分歧——在格林伯格眼里,人们对形式主义的质疑使得现代主义蒙受了不白之冤,而这并不是因为现代主义创作在恪守画面形式准则方面表现出的保守与退却。相反,恰是因为现代主义者勇于放弃繁杂的视错觉深度的营造,愿意回到最为纯粹的画布平面,它才实现了自身的先锋性和正典性,足以被后人尊崇。[14]区别于格林伯格对现代主义高雅与媚俗之分的价值判断,弗雷德并不将辩证的方法视为艺术批评家的最终要务,在他眼里,无论一件艺术品被给予多少赞美,如果观者在欣赏它时没有被吸引,那么在那个瞬间里,这就是唯一重要的事实。

在“形状之为形式”这一最初的理论观照中,“形式”所被预设的意义在很大程度上仍然没有完全摆脱现代主义形式自律观的本体论预设,即认为现代艺术有一套独立的发展逻辑,媒介规定、制约了艺术作品所能表现出的形态。形式是作为艺术品存在的根本要素,它是单一的、个别的风格特征,而非集体的、普世的分析准绳。通过将物性实体化这种手段,物参与了和观众的互动,它作为一件艺术作品的崇高性被抵消了,除去纯粹的表现特征外,它甚至可以成为生活中的任何一个物。如弗雷德所言:“实在主义者对物性的突显及实体化,变成了一种新型的剧场,而现代主义寻求否定物性的律令,则表达了对各式各样剧场的根本厌恶。”[15]31而在极少主义艺术家如贾德、索尔·勒维特(Sol Lewitt)和丹·弗赖文(Dan Flavin)的雕塑与装置作品中,他们将艺术与物性二者融合起来,这样的装置未能实现其作为艺术品应该具备的“纯粹性”(purity,如前文格林伯格所指称的),因为它们未能正确区分艺术和物的界限。当物性已然光明正大地成为现代主义的主题时,将艺术品化约为随处可见之物的危机也悄然浮现。可见,弗雷德论战的重点由形式、媒介无法证实的(也是体制化了的)“纯粹性”转移到了作品与观众之间关系的问题上。由此,如何体验作品与观者在场性的经验成为20世纪60年代晚期批评的一项重要参照。

三、反还原论:经验与物之在场的痕迹

诚然,风格分析依托于宏观的历史内部考察,这种方法自沃尔夫林以来便是艺术史学与批评的重要支撑,在以现代主义绘画和形式批评为考察对象时,弗雷德洞见性地指出:

自沃尔夫林以来,论述风格的批评家在理解艺术史时都倾向于仰赖一种黑格尔式的基本主张,即将风格描述为随着历史内部的动态或依循辩证法而相继出现,并非是对社会、经济和政治发展的自由回应。[13]646

顺承着格林伯格的理论路径,弗雷德早年也对将现代艺术置于一种历史的或文化的语境中加以考量的取向抱有怀疑,他更青睐于以作品自身的形式特征来展开分析。在对形状功能分析的基础上,弗雷德还坚定地反对将艺术作品本身与观看作品的经验混为一谈、不加区分的立场。

然而,极少主义的实践显然背离了传统的艺术风格学进路所具备的阐释效力,艺术作品不再被首要地纳入一个流派和惯例的体系中来定位。极少主义质问了风格的本质以及形式要素所被一贯赋予的美学价值。将极少主义的创作视为一种积极的对于纯形式的描摹、对逻辑结构的施展,抑或是对抽象思想的图绘,都不啻一种误读,甚至,做出这种误读的不乏一些观念艺术家。在福斯特看来,极少主义的雄心恰恰体现在其努力想要克服主客体的形而上学二元论,只不过是在经验现象学的领域实现这种克服。[16]40

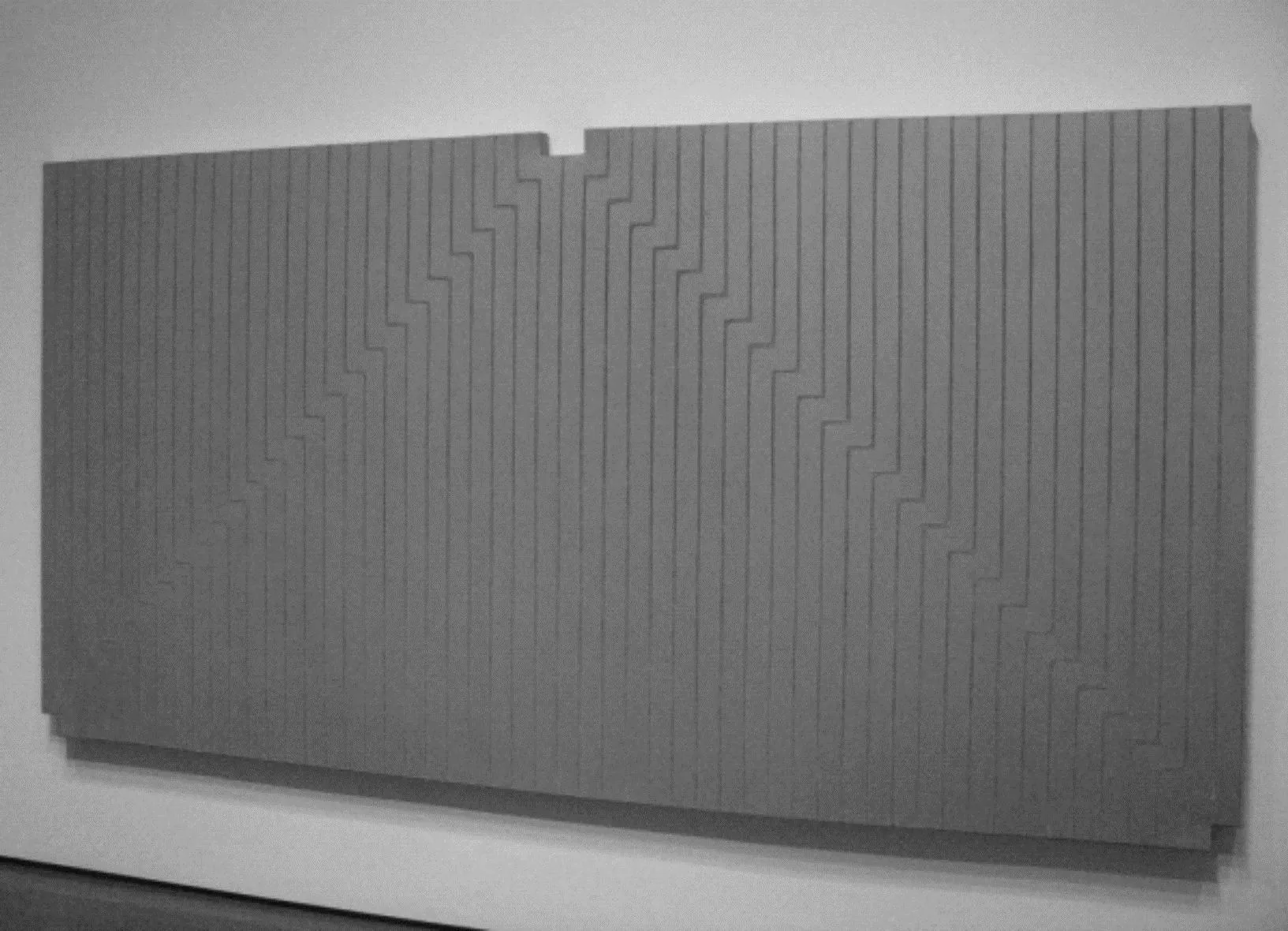

以斯特拉的金属漆条纹画(图2)为例,他有意识地拒绝使用天然材料,而多采用工业材料或无机材料,如铝合金、不锈钢、玻璃等,因为相比于木料、石材和大理石,无机材料完全是现代科技发展的产物,阻断了观众对于历史的联想。贾德于1962年后开始创作的几何系列抽象作品则通过刻意追求的光滑表面和序列感,使作品的呈现尽可能地抹除人为构造的痕迹,体现出类似于工业化生产的特点,所选用的颜色也多为明度较高的纯色,以凸显展品作为物质存在的体感和质量,将观者的注意力引向质料本身。形状而非“平面性”,成为20世纪60年代后图画结构的基本构成。[12]79

图2 弗兰克·斯特拉,《联合太平洋》(Union Pacific),1960年,布面铝粉漆画,195.6厘米×391.2厘米,得梅因艺术中心藏

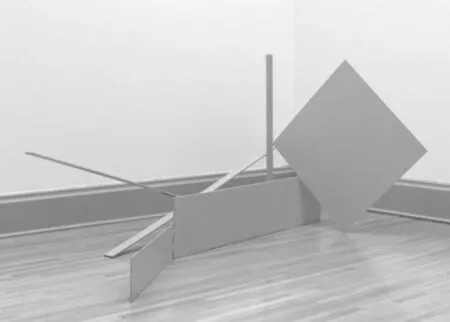

有趣的是,安东尼·卡罗(Anthony Caro)的雕塑却受到弗雷德的青睐,因为他有意识地保留了艺术与物的边界而非模糊它。弗雷德认为,卡罗的作品在艺术和媒介之间保持了一种内在的连贯性。通过在雕塑上涂抹一层平滑、不反光的单色油漆(图3),卡罗既把作品的各个部分组织起来,又使其与所处环境保持一种自足的自律性。与实在主义者不同,卡罗并不将人们的注意力转移到自己作品的物质性上。

图3 安东尼·卡罗,《黄色秋千》(Yellow Swing),1965年,涂漆钢材,179.1厘米×198.1厘米×397.5厘米,伦敦泰特美术馆藏

自现代艺术史学建立以来,尽管艺术史家意识到研究对象是一个人工造物,但其同时也是在博物馆里作为文物遗迹考证特定年代的文化和风俗。[17]20世纪60年代晚期,无论始自杜尚的现成品艺术如何革新了现代主义的表现手段,在弗雷德眼里,艺术品成为物意味着对其艺术性的否定,因而,艺术与物性是一对黑格尔意义上的正题与反题。两者间的愈发分化并不是现代主义绘画内部发展的结果——当格林伯格雄心勃勃地将现代艺术的本质归结为艺术品内部形式的自律从而区别于世俗生活时,他或许并未料想到,以贾德、罗伯特·莫里斯为代表的极少主义艺术家(也即弗雷德眼中的“实在主义者”)正是通过将这一预言推行到极致而实现了与现代主义的决裂。

20世纪60年代的艺术批评对物性的呼吁、实践、批判这一系列现象并不是庸俗化的现代文化否定论,亦非对再现理念的粗暴拒斥。在那超越当下的时间观和超越再现的空间观这两种乌托邦式的美好理想的对比之下,现代生活反而充斥着不安、断裂、迷惘和偶然。(2)自波德莱尔以来,诸多针对现代生活、现代文化和现代性的探讨都没有避开这样一种悲观主义的口吻,他们既慨叹时间、空间的破碎易逝,又安心地沉浸于这种手足无措的茫然状态,甚至认为这就是现代化进程中不可逃避的一个进程。现代主义的理念正是在这种种对于当下生活的否定声音中呼之欲出。(3)英美在20世纪70年代前后涌现的“新艺术史”研究方法帮助促成了以碎片、断裂、不连续性为核心的现代主义艺术理念,T. J.克拉克就是一个典型的例子。尽管在多本著作中强调现代主义艺术的否定性(negation)特征,但在克拉克的设想里,现代主义仍是值得后人缅怀与省思的辉煌篇章。以福斯特在《实在的回归》一书序言中的话来说,克拉克对现代主义艺术仍怀有“一种深深的确信”。“剧场性”概念的引入,也印证了弗雷德在批判格林伯格的现代主义本质论时所面临的两难境地。一方面,极少主义以其极端的表现方式将作品的物理特征最大化地呈现出来,践行现代主义内部的形式变革,但也让作品面临着被同化为其物理质料的危险。另一方面,极少主义的先锋性恰恰在于其将当代艺术的职责由神圣的绘画理念转变为以观者为主导的共时性游戏。

介于现代主义与后现代的临界点,哈尔·福斯特在《反美学:后现代文集》序言中指出,在几乎所有的后现代主义者的预设里,人们从未曾逃离过一个再现和表象的圈子,他们始终受制于其政治形态的隐形指控。[18]ⅩⅤ并且,将“后现代主义”置于台面上讨论并非为了架空现代主义的诸多面向和内涵,以求指认后现代理论自身存在的合法性,以福斯特自己的话来说,“反美学不是现代虚无主义(Nihilism)的标志,而是一种批判,通过破坏表象的秩序以求重新规约它们。”[18]ⅩⅤ当鲍德里亚提出以“拟像”(simulacrum)指涉对现实的描摹、包装和象征时,柏拉图意义上的理念世界已然不复存在——实物不再屈从于超验概念和范畴的统摄,对实物的摹仿与表现反而从其原初的最底层地位跃居为能够影响现代人认识现实的一种主要途径和方法。在这一意义上,艺术品实现了其作为认知对象世界的媒介的基本功能。

回到弗雷德对以格林伯格为代表的现代主义形式批评,有关“物性”“剧场性”的几对话语也可以视为反思“形式”“风格”和“观者”这些伴随着现代艺术史学建立的概念工具。如果说由李格尔、沃尔夫林、潘诺夫斯基等人所建构起来的现代德语艺术史学的风格研究范式所致力于的是一种围绕杰出艺术作品的内部式研究,将形式和材料作为欣赏一件艺术作品的基础,那么,在当下技术发展急速行进的热潮下,其弊端也逐渐显露出来。因为这种传统的风格学研究“仅仅对既定的形式媒介有效”,而当代艺术的创作正是要利用媒介的多元来实现作者与观众之间的互动式参与,意义阐释不再居于崇高的理念地位等待观众敬仰朝拜,而时刻处于变动之中。[19]

在这样一种充斥着激进意识形态和左派思潮的社会语境下,现代主义和后现代主义的裂隙在围绕美学与反美学、叙事与反叙事的立场争夺与否定辩证中孕育而出,而这其中的一个核心要旨便是观者身份的介入及其参与意义塑造的过程。恰如符号学家格雷马斯所指出的,意义不单一地依附于某个正极,还需要在其对立面中生发出一个可能的区间。[20]

四、结语

1990年,在对《艺术与物性》这本论文集的综述性回顾中,弗雷德强调:“实在主义者的作品旨在凸显物性并将物性实体化,而我所赞美的抽象绘画与雕塑则寻求以这样那样的方式瓦解物性或将物性中立化。就绘画来说,反对物性的斗争主要是在形状的媒介中,并通过形状的媒介来实现。”[15]30-31那种对极少主义弃若敝履的态度认为,这种实践本身就是“还原性”(reductive)的,到了20世纪80年代,它则更加微不足道了,如福斯特曾坦言:“六十年代,极少主义的实践让一种现代主义的形式主义式模型走向炉火纯青,却也与之决裂;到了八十年代,人们又以极少主义为工具,以应对二十年前,通过抨击极少主义来倡导回归艺术传统的举动。”[16]35福斯特点出了其在晚期现代主义和世纪末的“新前卫”两者之间的辩证关系,认为这一实践在两者的过渡中起到了中流砥柱的作用。在格林伯格看来,对极少主义有两大误读,其一,认为这种艺术风格是还原性的,其二,认为它是理念式的。[21]作为格林伯格的弟子,对弗雷德来说,批判极少主义的第一步,就是点出艺术与物性之间的对立矛盾关系,由于极少主义者将艺术品抛掷在介于“纯粹的”艺术实践与日常物的中间地带,二者的界限愈发模糊,因此他们对物质性的过度追求反而使他们成为最为裸露、平庸、不加雕琢的“实在主义者”,这既是与以形式自律为标榜的现代主义的决绝告别,也是对形式批评分析方法的一种颠覆。

19世纪末李格尔所反对的物料决定论意在点出存在于技术和风格之间的不对等性——即媒介物料的优劣和艺术家的手艺高下并非决定风格高雅与否的首要条件。而在英美新艺术史学兴起的20世纪70年代,弗雷德恰恰运用了这一传统的立论观点,划归出一个不再视物性媒介为唯一衡量标准的当代艺术界:以斯特拉为代表的艺术家,恰是要颠覆个体在艺术创作过程中的直接性参与,从而回到艺术品作为物的原初属性。在当下,物开始发挥其情动功能,挑战着视觉中心主义和人类中心主义的偏见。回到李格尔和弗雷德的两种物性批评路径,它们不仅警示着我们关注技术文明发展下物所曾处于的边缘状态,还能够让我们审视艺术家的主体性如何在其与媒介的抗争中不断得到样态的改换。