以综合减灾为宗旨,创新规划北京地震监测站网未来发展

刘桂萍

引言

新中国成立以来,特别是1966 年邢台地震发生之后,我国防震减灾事业能够持续向前发展的决定因素是贯彻执行党中央国务院确立的政策路线。2016 年7 月28 日,在唐山地震40 周年之际,习近平总书记在唐山市考察时对防震减灾作出“两个坚持、三个转变”重要论述,强调“坚持以防为主,防抗救相结合、坚持常态减灾和非常态救灾相统一”“从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变”,指明了今后我国防震减灾的发展方向和目标。

北京承担国家首都“四个中心”功能,对地震风险防范的要求内容更多,标准也更高。地震监测是防震减灾的首要基础环节,面对北京突出的强震危险背景、复杂的地质构造环境和高度发达的现代化超大型城市,如何规划北京地震监测站网和建设什么样的地震监测站网,才能更好地满足首都防震减灾能力现代化建设需求,是我们当前面临的挑战,也是事业发展的契机。

开拓思路,编制北京地区新一代地震监测站网规划,贯彻新时期防震减灾总体要求,满足首都地震风险防治能力现代化建设需求,既十分必要,也切实可行。通过地震监测站网规划目标、实现方式和服务模式的现代化,能够显著增强首都地震安全的科技支撑。同时,地震监测技术还可以广泛应用于重大工程、重要基础设施运行的安全保障,乃至整个城市地质灾害风险监测,地震监测既可为一域增光,又能为全局添彩。

本文围绕地震监测的重要性,在守正的基础上创新发展思路,探索北京地区地震监测站网迈向综合减灾发展的科学性和可行性,旨在充分发挥地震监测站网在综合减灾中的应用,为首都提供高标准的安全保障,更好地服务新时代国民经济建设。

地震观测在地震科学和地震灾害防抗救中发挥重要作用

地震观测技术经历了纯机械结构、电子信号传输和数字化记录三个发展阶段,每一次进步都为地震科学认识的进步、人类抗御地震灾害能力的跃升提供了科技支撑。

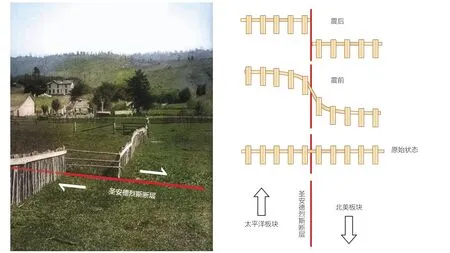

(一)地震观测技术促进地震科学认识提升

现代地震科学肇始于地震观测仪器的发明。1755 年11月1 日,葡萄牙里斯本发生8.0 级特大地震,人类首次获得了关于地震震动和破坏情况的资料,被视为地震学的开端。到19 世纪末期,科学家已经能够观测到全球7 级以上地震。1910 年,美国地质学家Reid 基于圣安德列斯断裂带在旧金山7.9 级地震前后形变数据的对比和研究,提出了地震发生的弹性回跳物理模型(图1)。1956 年,古登堡基于全球地震目录提出了地震数量—震级统计模型,至今仍是地震学遵循的基本规律。

图1 弹性回跳物理模型(据美国UDGS资料编制)

地震监测站网的技术水平和规模是提高地震科学认识的关键因素之一。随着地震仪器测量精度的提高和小型化的发展,我们可布设更多的地震台站,能够记录到更多、震级更低的地震事件,为更加深入分析地震分布规律提供了便利,由此提出了地震活动带的概念,进而根据全球大震分布图为板块构造理论的创立提供重要依据。随着模拟观测技术向数字化技术的跨越,地震科学家获得了震源破裂过程、地壳结构和应力变化的新认识。

未来地震科学发展与地震站网规划设计建设紧密相关。在地震重点目标区域、强震危险断裂段布设密集台阵,是近年来地震监测的新发展。国家川滇地震科学试验场在云南巧家、四川西昌的密集测震台阵观测数据显示,在2013 年芦山7.0 级地震、2014 年鲁甸6.5 级地震之前不同地壳深度的小震活动出现显著增强,为地震预测提供了新型的参考依据。

(二)地震监测能力提升地震应急救援能力

历史资料表明,地震速报能力是震后应急救援响应和救援效果的关键影响因素,及时精准的救援工作能够大大减少人员伤亡。

1556 年华县8¼级地震发生在明朝嘉靖年间,震后数月朝廷不能确定地震的发生地点,使得朝廷赈灾款未能及时精准发放,进一步加剧了地震灾情,导致83 万人遇难,是迄今为止世界单次地震灾害最严重的事件。

1976 年,我国初步建成基本测震站网,北京建成全国首个实时遥测站网,但由于模拟观测技术的局限,唐山7.8级地震后数个小时才能确定准确震中位置,给震后应急救援的决策造成极大困难。

2008 年,我国国家数字地震站网建成并投入使用,汶川8.0 级地震之后20 分钟上报了地震发生的时间、地点和震级,但是由于当时尚未建设强地面运动站网,无法提供灾区烈度分布情况,不能快速准确判断灾区范围和破坏程度,同样给应急救援力量精准投送造成困难。

(三)地震观测数据是震害防御的重要基础

长期地震危险性预测工作,如全国地震区划、城市小区划等,是建立在地震监测站网长期连续观测并积累大量地震记录数据基础上的,将这些数据用于地震发生概率分析,才能对一个地区的地震危险性做出预测。在20 世纪50 年代,国家开展“156 项”工程建设,急需这些项目建设场地的抗震设防烈度,为了弥补地震观测资料的空白,地震工作者通过历史地震文献获得了我国中强以上地震目录,编制了我国第一代地震区划图。

十年尺度的地震中长期危险区预测、全国地震重点监视防御区的确定,同样需要地震监测站网产出的地震目录。通过分析地震活动变化和地震波记录分析地壳介质应力状态、构造变形与断裂运动、重力场、地磁场等地球物理场异常变化信息,得出的地震重点监视防御区预测结果对经济社会发展规划、重大项目选址和设计发挥重要指导作用。

高密度、高精度的地震监测站网是唯一能够获得现今活动断裂深部运动状态及其变化的技术手段,活动断裂沿线出现的异常变化,如小震密集或空段、平静或增强、应力上升或下降及其方向转变等,都是判断大震危险临近程度的重要依据。

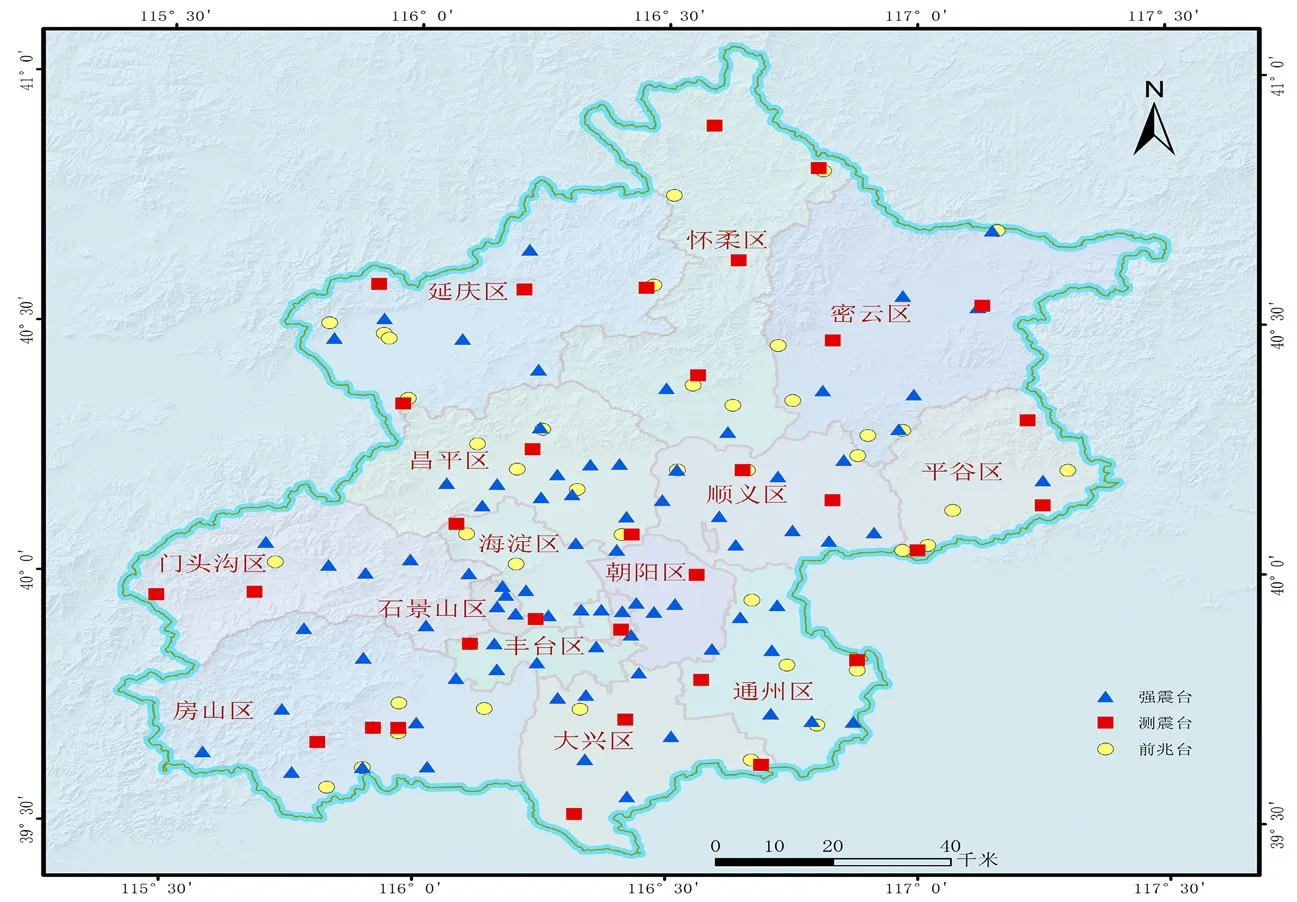

(四)北京地震监测站网现状与存在问题

在我国近一百年来的地震监测站网发展历程中,北京始终处于领先地位。1930 年,在北京鹫峰建成我国第一个自主设计、建设和观测的世界先进地震台(图2);1966 年,在邢台7.2 级地震发生之后,经国务院批准,北京建成我国首个实时遥测地震台网;2000 年,北京建成全国密度最高的数字地震站网。虽然北京地区的地震监测站网在不断建设和提升,但随着我国科技和社会经济快速发展,国力不断提升,国际影响力与日俱增,特别是进入21 世纪,现有地震监测能力与需求之间的差距仍然存在,甚至不断扩大。

图2 我国首次自主建设的北京鹫峰地震台

北京现有测震站网能满足有感地震速报要求,但不能实现对活动断裂活动状态的监视。强震站网能够满足大地震预警的要求,但距离有感地震精细化应对、强震后单体建筑损失实时评估的目标还有巨大差距,北京强震重要危险区段的地壳形变、活动断层运动监视基本处于空白。因此,北京需要能够更好保障首都现代化建设的新一代地震监测站网。

北京地震监测站网综合减灾发展的基础和条件

基于我国近年地震观测技术进展、北京区域地震和地质灾害特点、经济社会发展和首都功能保障等方面因素的考虑,我们提出守正创新推进北京地震站网综合减灾发展的思路。

守正创新,是认真贯彻新时代防震减灾总体方针政策,坚持继承与发展并重,以积累的经验为借鉴,以科学认识为指导,充分吸收应用新技术,聚焦灾害和风险,创新地震监测站网的设计理念、建设方式和服务目标。综合减灾是新时期防震减灾的总方针,是北京地震站网今后创新发展方向,既有现实需求,也有科学依据、技术基础和现实有利条件。通过与其他地质灾害共建共享、更多学科领域技术综合,以更多方式,在更多环节,以更快速度、更高精度、更加可信的方式感知地震风险,获得更加丰富、准确、可用性更强的信息产品,从而实现减轻地震风险、降低地震灾害损失的目标,为首都四个中心功能保驾护航。

(一)北京地震站网迈向综合减灾的业务需求动力

需求是创新的来源和动力,也是促进技术进步的重要因素。

1.加强北京强震态势预测需求

孕育发生强震的区域地壳形变、构造运动观测数据是开展强震危险趋势预测工作的重要基础之一。北京地区位于华北板块河北平原断陷盆地北部与燕山山脉接壤区域,该区域发生的6.0 级以上地震,特别是7.0 级以上大地震和特大地震,都与断裂构造运动及其控制的断陷盆地演化密切相关。北京平原区分布有黄庄—高丽营断裂、顺义—良乡断裂、南口—孙河断裂等第四纪以来持续活动的断裂,大多数断裂的大部分段落深埋在几十米至几百米沉积层之下,而用于地震前兆监视的水准、基线和GNSS 等观测仪器则布设于地表,难以获得这些断层运动的真实有效信息,需要引进或研发能够监测隐伏活动断裂运动的观测技术,提高北京及类似区域的强震危险监视能力。

2.强化强震危险区段监视需要

北京是我国开展地质科学研究最早的地区,特别是自1966 年邢台7.2 级地震发生之后,积累了大量、丰富的探测、观测数据和认识。根据现有研究结果表明,北京的活动断裂分布密集,间隔较小,相距几米至数千米,且分段性显著,甚至有些断裂不同的活动段落呈现倾向相反的特征,活动程度、运动方式等也存在显著差异;断裂活动程度的差异,强震孕育的危险性也不同,因此需要进一步提高监测的密度,增加重点段落监测手段,以获得不同段落运动的观测数据,才能提高对未来地震灾害危险源的监视和预防。

3.保障北京首都四个中心功能需要

北京是我国的政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心,大型国际经贸会展和体育赛事日益频繁,对地震安全保障的要求和标准越来越高,保障内容也越来越多,现有地震监测站网能够提供的速报信息与需求之间存在显著差距。目前的站网能够在几分钟内完成1.5 级以上地震发生的时间、地点和震级的测定,但不能提供地面运动的精细分布,难以实现网格化应急响应、单体建筑灾害损失评估的需求,无法为政府精准化、精细化的处置决策提供科学支撑。

4.提高站网建设运行效益的需求

华北地区历史上曾经发生过一系列强烈地震,但是不同构造区域的活动频率、重复发生周期存在差异,总体上板缘地震带的数量多、频度高,板内地震带的数量少、频度低、大地震的复发周期更长,华北地区7.0 级以上大地震的活动周期长达数百年。地震具有小概率发生的特点,监测站网建设和运维需要大量经费和人员队伍来保障,高投入与不确定的减灾效益,是地震监测站网发展困难之一。因此,我们需要创新与其他灾种共用、与非灾时应用场景相结合的观测技术,以提高地震监测站网建设运行效益,增强可持续发展的保障。

(二)北京地震站网迈向综合减灾具有丰富的科学研究基础

北京地震监测站网迈向综合减灾是以本区域地质灾害特点及其地质构造成因特征的研究成果和科学认识为指导。

1.北京地区地质灾害具有鲜明的区域性特点

地质灾害是地质作用的伴生现象,由构造运动和人类活动共同作用产生。因地质构造和经济建设的差异,不同类型地质灾害的分布格局不同,各种地质灾害叠加形成具有区域特点的地质灾害。北京位于华北张家口—渤海地震带、山西地震带和河北平原地震带的交会部位,历史上发生多次灾害性地震,包括1679 年三河—平谷直下型特大地震,地震灾害背景突出。

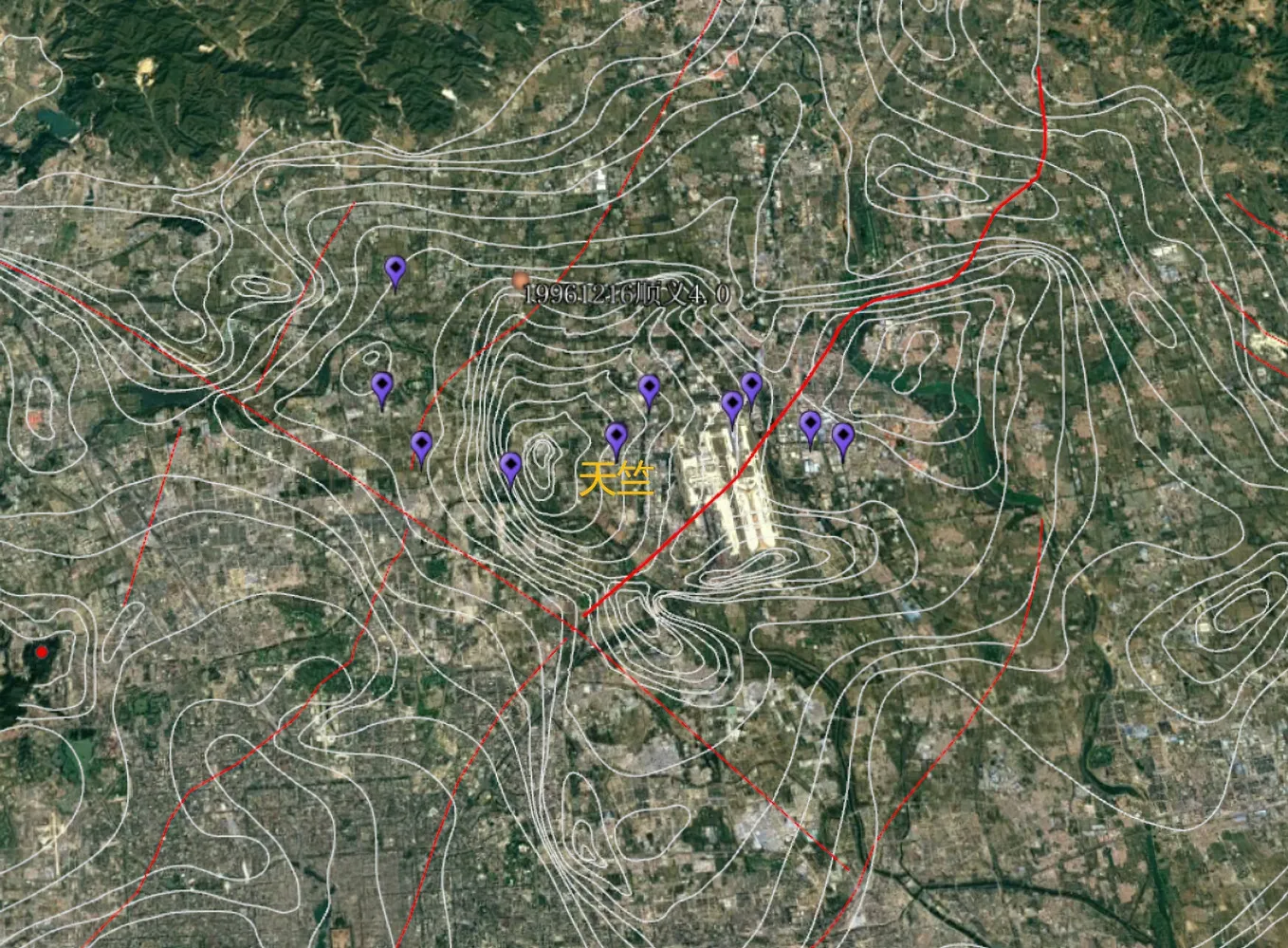

北京市地处华北平原西北隅,北部和西部为山区,东南部为平原,总面积约1.64 万方公里,其中平原区面积约占39%(约6500 平方公里),深部探测结果表明平原区大部分区域为第四纪断陷盆地,存在多个地面沉降区,如顺义天竺为中心的沉降区,最大年沉降幅度达到厘米量级。除此之外,构造地裂缝也是不容忽视的地质灾害之一。北京的顺义、朝阳、平谷等区域存在一定规模的地裂缝带。我国还是世界上崩塌、滑坡、泥石流灾害最为严重的国家之一,虽然东部地区总体较弱,但在山区的斜坡地质灾害风险仍然不容忽视,北京山区地质灾害隐患点有数千个,其中崩塌型灾害占大多数(图3)。北京特殊的地质构造部位和鲜明的地貌特点,形成了由地震、地面沉降、地裂缝和崩塌组合的区域地质灾害特征。

图3 2018年房山区军红路K18+350处发生地质崩塌灾害

2.北京地区地质灾害成因具有同源性

邓起东等的研究表明,华北地区6.0 级以上强震主要发生在继承和新生型、地堑型、复合型和倾斜断陷盆地内,强震震中通常位于邻近这些构造块体的边界附近,往往是活动断裂带断距最大的段落,或者是沉积地层较深、较陡一侧的沉降中心。如1679 年三河—平谷8.0 级地震就发生在大厂断陷盆地的沉降中心,该沉降中心由第四纪以来强烈活动的夏垫断裂所控制,震中附近第四纪地层厚度超过800 米。

地面沉降和地裂缝属于地面变形类的地质灾害,是指因内外动力地质作用和人类活动致使地面形态发生变形破坏、造成经济损失和(或)人员伤亡的现象和过程。地面沉降的内在成因是新构造运动引起的平原、河谷盆地等低洼地貌的持续性下降,外部原因是长期过量开采地下流体,引起第四系和上第三系松散活未固结的土层压缩,以及城市建设造成的局部地面下沉。北京地面沉降在过去几十年经历了一个显著加剧—减缓的过程,沉降机理研究表明,主要影响因素是人类活动,占比约80%,地质构造运动因素占比较低,仅约20%。但人类活动可通过治理来缓解沉降速率,甚至可以得到彻底治理,构造因素则是区域地面沉降长期持续的影响因素。根据孟繁兴等的研究,由于山西临汾盆地的新构造运动十分强烈,临汾、襄陵一带的地面沉降速率较大,公元4 世纪的晋城筑城已埋入地下,其上接受了1.6 米厚的沉积物。

地裂缝是地表岩土体在自然因素和人为因素作用下,产生开裂并在地面形成一定长度和宽度裂缝的现象。北京存在多条成规模的地裂缝带,如顺义地裂缝、高丽营地裂缝和苇沟地裂缝,这些地裂缝沿着断裂带展布,已经对北京的城乡经济建设造成了一定的影响和损失(图4)。北京的构造地裂缝主要分布于平原区隐伏活动断裂带之上,主要成因是构造应力作用造成断裂发生蠕变。由断层蠕变形成的地裂缝持续时间长、展布范围大。

图4 北京地区地裂缝位置分布与地裂缝示意图(贾三满等,2007年)

综上所述,北京地区的强震、构造成因的地面沉降和地裂缝具有相同的地质构造背景,均与新构造运动、第四纪活动断裂及其控制的断陷盆地内沉降最强烈的区域相关,这三种地质灾害监测在区域上是有重合的,因此可利用北京地震监测站网开展综合减灾工作。

3.北京地区地质灾害观测技术可共建共享

北京地区的地震、断裂活动、地裂缝、地面沉降等各种地质灾害在成因上的具有同源性,监测目标也具有重合性,观测技术也可互相借鉴,完全具备共建共享条件。地面沉降的监测技术以大地水准、地下水动态为主,主要监测方法是设置分层表、基岩标、孔隙水压力标、水动态监测网、水文观测点、海平面预测点等,定期进行水准和地下水位、压力、水质等测量,以及地表建构筑物破坏情况的监测等。构造地裂缝的监测主要包括地面勘察、地形变测量和断层位移测量,以及大地电场、高分辨率纵波反射测量等。地震监测包括两大类,一类是针对地震引起的地面运动速度、加速度的观测,另外一类是为了预测地震而进行的观测,也称地球物理观测,包括大地测量、地电地磁、地下流体和气体等,这些技术几乎都是通过吸取其他相关领域观测技术,后经改进并用于地震前兆异常观测。由于地震预报仍是世界范围尚未攻克的科学难题,地震前兆观测技术还在探索中,仍需继续借鉴其他领域观测技术。而测震和强震站网是目前唯一能够获得的与断裂深部运动相关信息的方法,并且能够为地质灾害的趋势预测提供参考依据。

综上所述,北京平原区隐伏活动断裂运动是地震、地面沉降和地裂缝的共同成因,围绕活动断裂运动习性和方式、速度变化等的观测设施,可为多种地质灾害监测和趋势预测提供数据和信息,共建共享能够有效提升站网建设资金投入效益,有助于北京区域地质灾害综合机理的研究工作,并能为城区隐伏活动断裂地震危险监视跟踪所面临的技术困境提供新的解决思路和方案。

(三)地震观测技术和监测信息系统为北京地震速报站网综合减灾发展提供坚实技术保障

1.地震监测的专业技术保障

我国地震观测仪器制造工艺的快速提升,是地震监测站网大规模建设的关键因素,在以观察为基础的学科发展历程中,观测仪器的制约或催化作用有时是决定性的。在地震仪器以纯机械结构的早期阶段,我国大陆和台湾省的地震台站大多数是由西方传教士建设的,1930 年才开始自主建成北京鹫峰、江苏南京等地震观测站,所有仪器设备均来自国外;20 世纪50 年代,我国由仿制开始自主研发地震仪器,但在制作工艺、材料和精度、耐用性等方面始终与美、英等存在较大差距;20 世纪80 年代,开始引进数字化地震仪器制作技术;20 世纪90 年代进入试制和示范工程建设阶段;进入21 世纪,随着现代化工业体系形成,材料、数控机床等基础生产制造能力快速提高,测震和强震仪器的研制也经历了跟跑、进步到并跑、领跑阶段,部分类型和型号已经达到了世界先进水平。

2.地震监测仪器产能保障

我国现代化工业体系拥有技术水平高、产业链全、市场规模大等优势,不但技术上处于领先地位,还拥有全球最完整的产业链,实现了从设计、材料和制造装备、生产的全流程国产化,产品拥有不可比拟的成本优势,为地震监测仪器的研发和生产提供了强有力的科技支撑。国家烈度速报和预警项目大批量订单培育了市场生产和服务能力,推动了仪器产能的快速提升,并在工程建设中不断改进和完善,仪器性能有了显著提升。另外,我国大规模的产品需求也加快了市场机制的完善,培育了稳定的、规模化、专业化的站点建设和仪器安装社会服务能力。技术、产业链和市场规模的综合优势,促进了地震观测仪器研发、生产、升级的良性循环,技术水平保障了产品质量,自主产业链保障了成本优势,市场规模提供了产品升级的科研经费来源保障,为更大规模、更多用途建设项目的立项和建设提供了坚实保障。

3.高质量数据产品生产保障

目前我国新一代的国家烈度速报和预警系统已经通过验收,即将投入正式运行,这是全球规模最大的地震监测站网,具有强大的地震监测数据管理和信息产出能力,可以实现海量记录数据流和数据异常的实时监控,秒级预警、分钟级烈度速报的强大计算能力。国家烈度速报和预警工程北京子项目2021 年开始进入先行先试,2023 年9 月完成试运行并通过了竣工验收,具备收集本地站网数据、质量监控、处理计算功能,在2023 年2 月12 日北京房山2.8 级地震、8 月6 日山东平原5.5 级地震、9 月1 日北京顺义2.7 级地震之后,产出了秒级超快速报和分钟级正式速报,为市、区两级政府应对处置提供了重要参考。国家烈度速报和预警系统实现了站网监控、产品服务的信息化,为北京未来地震监测站网进一步扩展提供了保障。

(四)北京地区地面沉降等地质灾害监测站网建设成果为探索城市隐伏活动断裂监测的综合减灾发展新途径提供了重要借鉴。

北京地面沉降监测站网在技术和规模上位居全国前列,为强震危险重点区段监测提供了技术借鉴。

北京平原区属第四纪以来持续活动的断陷盆地,深部被北东—北东东向、北西向活动断裂切割成大小不等的地块,受边界活动断裂控制,不同地块在不同地质年代呈现上升或下降的运动状态,其中下降区有沉积层覆盖,随地壳运动持续下沉,沉积层厚度增加,松软的沉积层在重力作用下被缓慢压实,从而引起了长期而持续的地面沉降。

随着北京城市建设加快和地下水超采,地面沉降呈加速趋势。为了加强地面沉降灾害治理,在顺义天竺等地面沉降最严重区域开展了一系列多学科、高密度和高精度的监测工作,包括基岩标、分层标、水准、GNSS、地下流体和孔隙压等。顺义天竺地面沉降中心由活动最强烈的黄庄—高丽营活动断裂所控制,利用上、下盘基岩标测点之间的水准测量数据,我们能够监视断层两盘的垂直向相对运动。

近年来,北京市地震局、北京市地勘院开展横跨黄庄—高丽营断裂的水准联测和GNSS 观测等多项合作(图5),研究结果表明,运用基岩标观测技术能够获得隐伏活动断裂的运动速度和方向信息,为该区段强震危险趋势预测研究提供重要科学依据。

图5 北京顺义地区地震跨断裂水准测点分布图

此外,我们在顺义地区已经建成了密集的测震台网和强震动观测台阵,获得了高精度重复定位的三维小震活动图像,能够提供黄庄—高丽营断裂顺义段的深部活动信息,从而实现多学科综合观测目标。

黄庄—高丽营断裂的顺义段是北京强震危险重点区段之一,两个单位探索性的观测实验合作已取得阶段性进展,实现了对黄庄—高丽营断裂北段(南口—孙河断裂以北段)隐伏活动的监视和跟踪,为北京其他强震危险重点区段的监测站网建设积累了有益经验。

北京地震监测站网实现综合减灾发展的技术途径

(一)创新发展理念,探索业务发展新模式

1.从技术水平提升向创新应用转变

一方面,我国地震观测技术已经达到国际先进水平,如果没有新的革命性技术创新驱动,未来一段时间可能进入相对缓慢的技术上升阶段,而应用创新可能将是地震监测站网发展的重点;另一方面,此前北京市地震监测站网建设项目都是以提高有感地震事件的速报和破坏性地震预警为目标,现有站网已经能够满足1.5 级及以上地震速报,已经达到了“有感必有报”的设计目标,基本满足应急响应的需求(图6),而新近发展、快速成熟的强震观测技术可以获得海量的地面运动观测数据,较之前的地壳介质运动速度的记录数据,是一种新的物理量,不但包含震源、地震波传播路径和地壳介质等信息,更重要的是这些数据能够直接反映地震影响、破坏力强弱及其特征,为地震监测数据创新应用提供了基础。

图6 北京地区地震监测站网分布图

北京地震监测站网肩负保障首都地震安全的职责,需要以更高质量、更丰富的监测信息在更多环节、更好地满足减轻地震风险的需求。以应用创新为规划目标,实现最新地震观测技术应用的拓展和重心下移,实现了“逆生长”,即高端技术实现突破、成熟和成本降低后,向下部署,以更高质量地满足更基础、基层需求的能力。先进地震监测技术的逆增长,就是在高端技术突破、成熟、成本下降后,应用重心下移,向基层群测群防普及,提升更基本、更基础的传统信息产品质量。

2.从以震源体为主,转向震源体与受灾体并重

以1966 年邢台7.2 级地震灾害现场为起点,我国地震监测站网进入跨越式发展阶段,当时的监测目标有两个,都是以地震震源为主。一是为实现地震速报,即在破坏性地震发生之后能够快速测定地震发生的时间、地点和震级,为政府应急救援部署提供依据;二是为实现地震预报,捕捉可能与地震发生有关的异常现象,以期能够提前预测未来破坏性地震发生的强度、地点和时间,采取预防措施,减少人员伤亡和经济损失。强震动监测技术的发展,使得大规模站网建设成为可能,可以极大提高地震震动监测数据的空间密度,因为强地面运动与人们的震感、建筑物的破坏、次生地质灾害风险等密切相关。因此,在今后地震监测站网设计中需要兼顾受灾体地震震动状态的监测,特别是在人口稠密、商业发达的区域。

3.从以区域性面评估为主,向精细化点评估转变

为了实现地震预测,在“以场求源”预报思路的指导下,我国测震和地球物理站网以均匀布局为原则,国家地震数字台网等建设项目的设计思路是通过加大平均密度,提高区域地震活动和地球物理场的监视能力,增强区域及域内主要断裂带的地震趋势预测能力,即所谓地震危险性的面评估。

然而区域性、大范围的地震危险性预测不能满足北京强震灾害风险防治需求,需要进一步提高对未来强震可能发生的地点、强度和危险程度更精确监视和预测。基于前述对北京地区强震态势的研究成果,将重点围绕主要活动断裂及强震危险区段,设计多学科、高密度的地震学和大地测量观测设施,强化对潜在强震孕育、强震发生区段的监视能力,实现从面评估向点评估的转变。

4.从减少灾害为主,向减轻地震风险转变

20 世纪60 年代以来,我国社会经济经历了从贫困、温饱、小康到接近发达国家水平的几个阶段,由于当时的国力和技术力量所限,之前地震监测站网设计的目标是监测5.0级以上破坏性地震事件。当今,北京已经成为国际化超大都市,常住人口超2000 万,2022 年GDP 近4 万亿元,北京作为国家的首都,担负着四个中心功能的保障任务,不但要求地震安全,还要保障社会安定。然而从地震构造环境来看,北京地处张家口—渤海地震带中部,具有强震灾害危险背景,也受周边地区中强地震和本地小震活动的影响,需要对有感地震事件快速响应和精准应对处置。地震监测站网规划目标需要从减少地震灾害向减轻地震风险转变,最大限度地减小有感地震事件对社会秩序、重大政治活动、重大社会活动及国际活动的影响。

5.建设跨部门合作机制,向多行业部门共建共享转变

我国大多数地震监测站网是由地震行业独自设计、立项、建设和运维,但随着GNSS 观测技术在气象、导航、大地测量等领域的应用,越来越多的站点实现了共享,既有其他行业站点数据用于地震趋势分析,也有地震行业的站点为其他领域提供服务。在北京地区地震监测站网综合减灾发展原则的指导下,将有越来越多的站点与其他行业共同建设,例如地质灾害隐患点的强震观测、隐伏活动断裂运动的基岩标观测等,通过充分利用各行业既有监测场地和供电、通信等配套条件,增加监测手段、扩充观测仪器、共享观测数据,提高投资效益。

(二)北京地震监测站网设计内容

北京地震监测站网面临新需求、新挑战,适逢前所未有的发展机遇,编制新一代地震灾害风险监测感知站网规划十分必要,规划的主要建设内容包括测震、强震和地壳形变三个部分。

1.聚焦主要活动断裂的密集测震台阵

分析研究某一活动断裂的活动状态是否出现异常变化、强震危险趋势变化,我们需要数量足够多、信噪比足够高沿断层面发生的地震事件的记录数据,这些地震事件沿断层面的三维空间分布图像、统计特点、反应地壳介质应力状态的物理参数及其随时间的变化等数据,为分析未来强震震源的危险地点、震级强度、危险程度变化等提供依据。通过不断积累和深入分析活动断裂及其控制构造区段高密度连续观测数据,能够获得断层深部地震活动图像及其统计特性的变化,获得高精度的断裂结构变化、地壳介质物理参数和应力状态的变化,它们是预测强震危险趋势变化的重要物理基础。

2.聚焦震灾体和影响场的密集强震台阵

大量的震例经验表明,灾后黄金时段的有效救援能够很大程度上减少人员伤亡。假如北京发生强震(6.0 级左右及以上或者周边大地震造成8 度及以上烈度),想要快速制订精准的处置方案,希望通过快速有效应急救援抢险来最大程度地减轻人员伤亡和财产损失,则需要以精准的灾害评估结果为技术依据,才能将适合的人员和设备精准地投送到真正需要的灾害场点。

近年来,北京地区发生多次显著有感的地震,我们需要快速判定震感程度和范围,针对有震感区域的公众及时发布地震事件及其影响的信息通报,特别是在“两会”等重大活动、高考和节日等重要时段发生有感地震后,相关部门的快速决策和应对处置,能够避免负面不良影响和社会秩序扰动。

高分辨率、多参数的强地面运动信息,是准确评估建筑物受破坏程度、人员震感强度、地质灾害风险影响的主要评估依据。而密集强震台阵能够快速产出高分辨率的烈度速报信息,获得地面运动最大幅度、振动周期及持续时间的实时数据,可以准确判定北京不同区域、不同类型建筑和地质灾害隐患点的震动程度,为地震响应和处置提供精准的科学依据。

3.聚焦强震危险重点区段的地壳运动多学科综合观测台阵

活动断裂强震易发区段的断层运动监测数据和跟踪监视,是提高北京地区强震危险监视的主要物理基础之一。1976 年河北唐山7.8 级地震和1975 年辽宁海城7.3 地震的总结都表明,在震前几年,震中及周边活动断裂出现了异常的运动变化。例如,北京市委在20 世纪70 年代末开展的 “北京地震地质会战”研究结果显示,黄庄—高丽营断裂在唐山地震之前出现了显著的运动异常。

依据地壳运动异常信息对强震趋势变化进行分析研究,需要获得活动断裂在强震平静时段的背景活动习性,才有可能在强震临近发生之前,通过对比确定地壳运动状态的异常变化。因此,通过多学科的地壳运动观测,应用基岩标、GNSS、INSAR 等技术,在强震易发区段应用北京地区地面沉降长期积累的观测技术和数据资源,跟踪和分析断层两盘的运动速度、方向及其变化,能够为强震危险趋势评估提供依据。

(三)聚焦综合减灾,创新应用场景

1.服务首都重大活动安全保障

高密集的强震站网,能够提供本地区中小地震和周边地震影响场的精细分布,特别是人口集聚的场所、建筑的震动强烈程度,为政府制定精准应对措施提供科学参考依据,特别是保障重大政治、国际活动、高考和节假日等重大社会活动的正常进行,同时还可平息舆情过度反应,避免社会秩序的波动。

2.增强北京强震危险态势预测研究基础

高密度的测震台阵,能够获得活动断裂深部微震活动图像、构造应力水平和方向及其变化。通过在活动断层两侧建设的基岩标测点、水准测线等观测手段,能够获得活动断层运动习性及其异常趋势变化信息,在全国中长期强震预测技术方案的指导下,将显著提高北京地区强震危险态势分析能力。

3.提高地震灾害感知能力

建设测点间距千米量级的强震台阵,在强烈地震发生之后可快速产出多参数强震动数据,能够为建筑物的破坏程度、次生地质灾害风险评估提供精确的输入数据,实现对地震灾害的实时感知,为政府指挥协调、高效处置、精准投送救援力量提供高质量的决策依据。

4.服务首都现代化、网格化基层治理能力建设

基层应急能力是现代化基层治理能力建设的重要组成部分。历史资料表明,在灾害性地震发生后,开展有组织的自救互救能够显著减少人员伤亡。精细到社区网格的速报信息能够为街区、社区基层管理机构提供本辖区的灾害信息,为提升网格化地震突发事件应急能力建设提供科技支撑。

5.服务北京城市规划和国土利用

新构造运动、活动断裂上下盘之间升降差异,是华北构造区域,特别是断陷盆地地面沉降、地裂缝长期、持续的内在动力成因。通过综合测震台阵、跨断层基岩标、水准等多学科观测数据,可以获得断裂深部运动状态及其变化,为北京地区地裂缝和地面沉降机理研究和长期趋势预测提供依据。

6.提供常态化建筑物健康诊断基础数据

以邻近建筑物的地表强震测点实时连续观测数据为输入,结合建筑物结构台阵监测,能够获得建筑物生命周期不同阶段对地面强震动的响应模态参数,为常态化建筑物健康诊断提供数据资源,为房屋加固提供依据,为突发强烈地震之后建筑物破坏程度的快速评估提供参照对比,从而实现平震结合、综合减灾的目的。