食物系统碳足迹研究进展*

薛佳敏,徐明岗,2,张建杰**

(1.山西农业大学资源环境学院 太原 030031;2.山西农业大学生态环境产业技术研究院/土壤环境与养分资源山西省重点实验室 太原 030031)

气候变化已经成为人类的一个重大挑战[1]。人类活动使大气中温室气体(greenhouse gases,GHG)排放急剧增加,导致全球气温升高、海平面上升以及极端天气现象出现频繁等一系列气候问题[1]。为了应对全球气候变化,联合国大会先后通过了《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》和《巴黎协定》等一系列应对气候变化的措施,进一步明确了将全球平均气温较工业化前水平升高控制在2 ℃以内。中国积极参与全球气候治理,于2007 年发布《中国应对气候变化国家方案》;2020 年中国承诺力争2030 年前实现碳达峰,2060 年前实现碳中和,即“双碳”行动[2],为实现全球温室气体减排贡献中国智慧,提供中国解决方案。

食物系统包括农业(种植业和畜牧业)的生产及运输,食品的生产、加工运输全过程的人类活动和生产关系的总和[3]。源于全球农业、林业和其他土地利用的温室气体排放占全球温室气体总排放量的20%~25%[4]。在农业生产过程中,伴随着大量的能源消耗和农资投入[5],均会产生大量温室气体,全球温室气体中60%的氧化亚氮(N2O)与甲烷(CH4)源自于农业生产[6],且二者的增温潜势分别是二氧化碳(CO2)的23 倍和296 倍[6]。此外,食物系统排放了全球1/3 的GHG[3],其中,CO2、CH4和N2O 排放量分别占全球人为源CO2、CH4和N2O 排放的26%、63%和59%[6],如果不实施额外的政策,预计到2030 年,其碳排放量将会持续增加,这表明食物系统的碳减排已迫在眉睫,同时其对缓解全球气候变化至关重要[7]。

目前食物系统碳足迹研究主要定量了食物链中不同环节的温室气体排放,研究多见于农业(种植业和畜牧业)生产和消费端等各个环节的碳足迹核算,缺乏对“作物-畜牧-食品加工-食物消费”整个链条碳足迹的分析。基于此,本文综述了食物系统碳足迹的研究进展,分析了已有研究取得的成效与不足,并就未来如何进行食物系统碳足迹的研究提出了见解。

1 食物系统碳足迹的概念及研究意义

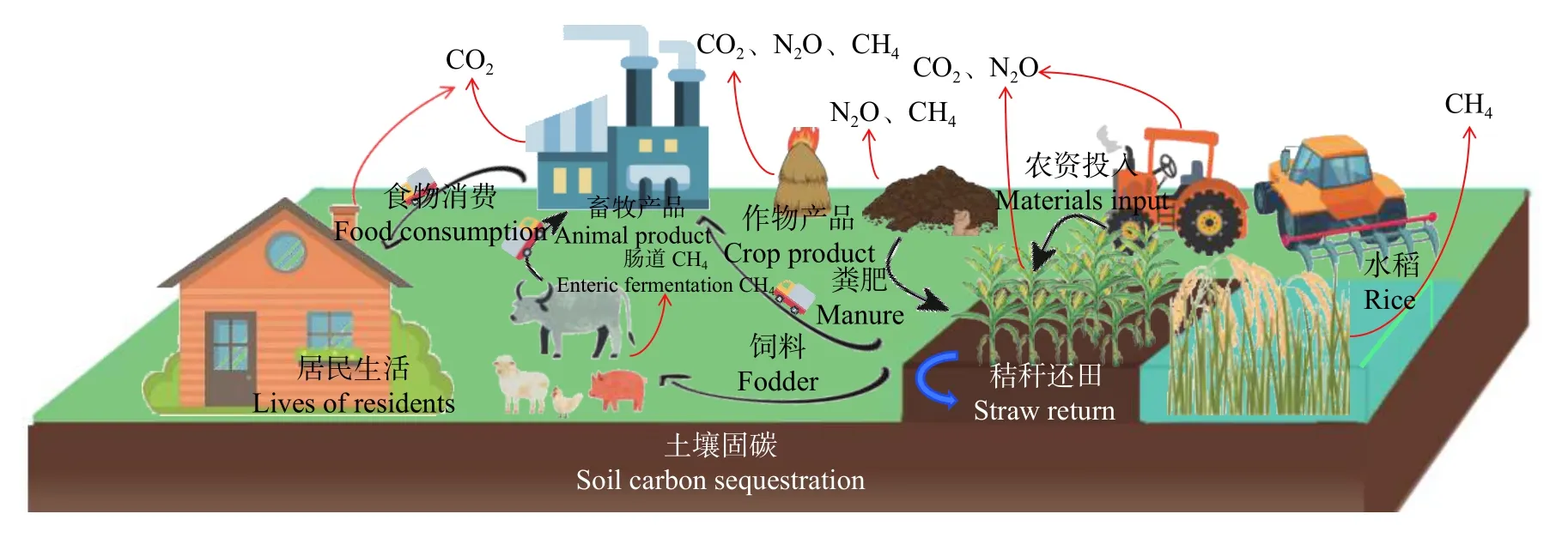

碳足迹源自Rees 1992 年提出的生态足迹概念[8],Wiedmann 等[9]将碳足迹定义为衡量由直接或间接活动引起或在产品的生命阶段累积的CO2排放总量的指标,N2O、CH4也是重要的温室气体,因此N2O、CH4根据不同的增温潜势统一转换成CO2当量(CO2-eq)[9]。在实际研究中,研究者为解决不同科学问题,所划分的系统边界和考虑的核算项目有所不同[10-11],包含种植[12]、畜牧[13]、食物消费[14]等,食物系统碳足迹的概念模型见图1。

图1 食物系统不同环节的碳排放Fig.1 Carbon emissions from different parts of the food system

通过定量食物系统不同环节的碳足迹,可以明确食物系统及其各子系统的碳排放特征,有助于更好地理解食物系统对环境和气候的影响;其次,通过识别碳排放的关键环节与主要问题,为可持续食物系统和气候变化政策制定提供科学基础,对于缓解全球气候变化具有重要的科学意义,同时也有助于推动食物系统朝着更环保和可持续的方向发展。

2 食物系统碳足迹的计算方法

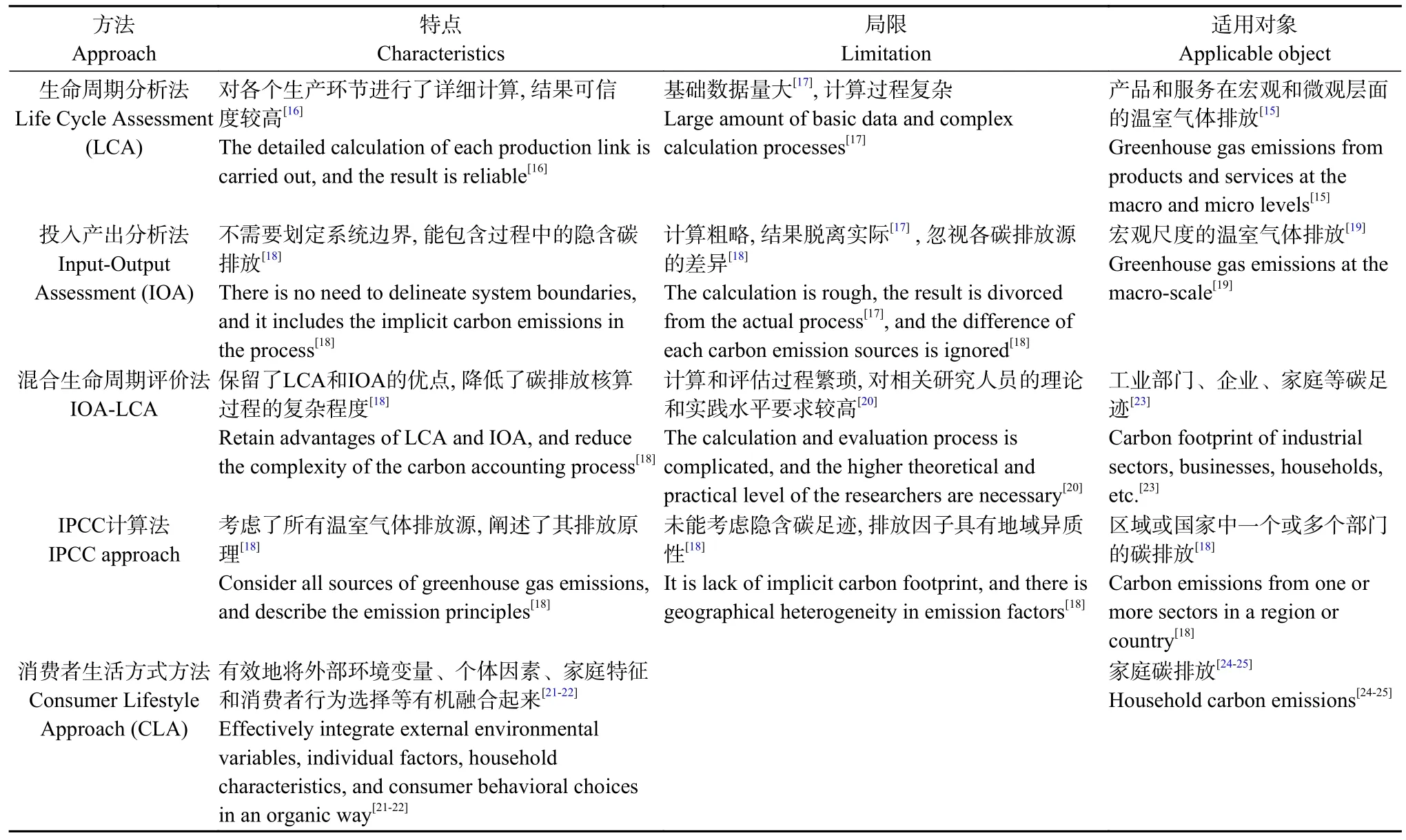

食物系统碳足迹计算方法目前主要有生命周期分析法(Life Cycle Assessment,LCA)、投入产出分析法(Input-Output Assessment,IOA)、联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)计算法、混合生命周期评价法(IOA-LCA)[15]以及消费者生活方式方法(Consumer Lifestyle Approach,CLA)。其中LCA 法在之前的研究中更多应用于宏观研究,但近年LCA 在微观研究的应用越来越多,该方法考虑了各个生产环节的详细计算过程[16],结果可信度较高;IOA 包含了食物系统不同生产过程中的隐含碳排放,但其计算过程较粗略,导致计算结果与实际结果存有一定的偏差[17],容易忽视食物系统不同生产过程碳排放来源的排放差异[18],更适合应用于宏观尺度的研究[19];IOA-LCA保留了LCA 和IOA 的优点,同时降低了碳排放核算过程的复杂程度[18],但由于计算和评估过程繁琐、对相关研究人员的理论和实践水平要求较高,因此应用较少[20];IPCC 计算法考虑了所有温室气体排放源、阐述了其排放原理,但其选用的排放因子具有地域差异性,对结果的影响程度不一,多用于核算区域或国家中一个或多个部门的温室气体排放[18];CLA 可以有效地将外部环境变量、个体因素、家庭特征和消费者行为选择等有机融合起来,多应用于家庭碳足迹的定量[21-22](表1)。相较于其他计算方法,LCA虽然需要较多的基础数据,但能够定量食物供应链过程产生的温室气体的总量,包括从种植、养殖、加工和食物消费过程中所产生的温室气体[26],结果可信度高(表1),因此成为国际公认的主流碳足迹核算方法[27]。主要计算步骤如下:

表1 碳足迹计算方法比较Table 1 Comparison of carbon footprint calculation methods

1)明确系统边界。系统边界由研究目标决定,合理的系统边界可以用于确定研究对象,进而厘清碳足迹核算的关键过程。为了明确中国粮食作物的减排途径,Zhang 等[28]分析了水稻(Oryza sativa)、玉米(Zea mays)和小麦(Triticum aestivum)从播种到收获的碳排放特征,明确了减少氮肥施用是主要的减排路径;Buratti 等[29]通过定量“农资投入-畜禽养殖-粪尿管理”整个链条的碳足迹,评估了传统肉牛生产模式与有机肉牛生产模式的环境效应;而金欣鹏等[3]学者将食物系统核算边界分为农业生产活动(作物和畜牧生产)、土地利用变化、食物供应部门(加工、包装、运输、消费等) 3 个环节,通过碳足迹定量不同环节产生的环境效应。

2)编制排放清单。明确研究对象在整个生命周期中所涉及的与碳排放有关的阶段,对各个阶段的碳排放进行定量计算并汇总,用于识别关键问题。在作物生产中,氮肥的生产及使用是主要的碳排放源[12,30];反刍动物养殖过程中,肠道CH4排放是主要碳排放环节[29],粪便管理则是非反刍动物养殖过程中的主要碳排放环节[31];而在食物的生产、加工运输以及包装过程中,食品加工活动是其主要碳排放源[3]。

3)分析碳排放核算结果并提出减排措施。建立核算结果与研究目标之间的联系,并根据核算结果结合技术实现成本提出有效的减排措施,进而指导如何有效降低碳足迹。

3 食物系统碳足迹研究进展

食物系统碳足迹是环境科学和可持续发展领域的重要课题之一,有助于了解从农业生产到食物消费对气候变化的影响。近年来,食物系统碳足迹的热点主要集中在: 1)种植业氮肥施用、N2O 排放[30]与耕作管理环节[32];2)畜牧业饲料管理、肠道发酵与粪便管理过程[13,29];3)食物消费过程中食物浪费[33]与饮食结构环节[34]等方面(图2)。

图2 食物系统碳足迹研究时间线[52]Fig.2 Food system carbon footprint research timeline[52]

3.1 种植业

种植业生产过程中农资投入对碳足迹具有重要影响。无论是大田作物[53]还是经济作物[12],氮肥的生产及使用均是主要的碳排放来源,因此有学者以碳足迹为指标,明确了水稻氮肥施用的临界值为225 kg(N)∙hm−2[54],有机肥替代化肥或研发施用新型肥料是降低农田碳排放的重要措施[55]。农田管理措施也会改变农田生态系统碳排放强度,在保证产量的前提下通过优化耕作和种植模式可以实现碳减排。李萍等[56]在山西的研究结果表明,作物生产中秸秆覆盖免耕是当地最优的耕作管理措施,较秸秆还田旋耕、秸秆覆盖免耕处理的碳足迹平均分别低8.9%和8.1%;姜振辉等[32]分析了晚稻种植与春玉米-晚稻轮作体系的碳足迹,表明轮作比单作种植的碳足迹降低了497 kg(CO2-eq)∙hm−2;姜超强等[57]研究结果也证明了这一点。在禾本科作物与豆科作物间作体系中,通过豆科作物的生物固氮作用,也能有效减少化学氮肥施用产生的碳足迹[58]。此外农场经营规模也是影响碳足迹的重要因素,整体上大型规模农场的碳排放和经济效益都优于小型规模农场[59-60]。食物系统碳足迹在种植业的研究,除了更多地集中在分析农资投入与田间管理措施等因素之外,农场规模等社会因素对碳足迹的影响也逐渐开始受到学者的关注。

3.2 畜牧业

改革开放以来,中国畜牧业生产规模和生产方式迅速转型,集约化养殖快速发展,对温室气体排放产生了重要影响[47,61],温室气体排放总量从233 Tg 增加到520 Tg[35]。全球情况也不容乐观,预计到2050年畜牧生产碳排放持续增加[62]。畜牧生产中反刍动物的碳排放主要来自于肠道发酵[29],而粪便管理是单胃动物生产体系的主要碳排放源[31],且反刍动物产生的温室气体多于单胃动物[63],因此畜禽养殖结构也是造成环境问题的主要因素。在满足需求的前提下,优化畜禽结构和饲料成分可减少肠道CH4排放[29]。畜禽粪便处理方式也是影响畜牧生产碳足迹的因素之一[64],Sobhi 等[65]通过对牛粪使用反应器发酵后,奶牛养殖场碳足迹减少17.2%。因此采用合理的畜禽粪便处理方式可以达到碳减排效果。而通过加强农牧结合不仅能减少温室气体排放[48,66],还可以增加土壤碳储量并加强固碳作用[48,67]。Li 等[48]研究表明农牧结合系统的碳足迹强度较单一生猪养殖系统能够减少1381.33 kg(CO2-eq)∙hm−2∙a−1;陈晓炜等[67]的研究则表明“鲜食玉米-奶牛-粪便还田”种养循环模式的碳足迹较分离模式降低了34.44%。近年来,也有学者将碳足迹作为关键指标,定量评价畜产品贸易对进口国和出口国的环境影响[68],尽管可以通过进口满足我国牛奶的消费需求,但出口国温室气体排放会相应增加,不利于《巴黎协定》的实施。

3.3 食物消费

在全球食物消费需求持续增长的同时,食物浪费现象也越来越严重,全球每年大约有11.8 亿t 食物被浪费[69],在中国由于食物浪费产生的碳足迹约占食物消费环节温室气体排放总量的68%。我国人均食物浪费产生的碳足迹为40 kg(CO2-eq)·a−1,主要与消费结构相关[70]。北京市全年浪费食物产生的碳足迹为192.51×104~208.52×104t CO2-eq,其中蔬菜类浪费最高,其次为肉类和主食类[33]。膳食结构也是影响碳足迹的重要因素,全球食物生产的温室气体排放中57%来自于动物源食物[69],动物源食物的碳足迹约为10.8 kg(CO2-eq)∙kg−1,为植物源食物的12 倍[34],显著高于植物源食物碳足迹[49]。Tilman 等[71]在全球尺度量化了不同饮食结构与温室气体排放之间的关系,并预测如果采用地中海、鱼类和素食饮食结构,在2050 年人均碳排放分别可以减少30%、45%和55%。因此优化膳食结构的同时减少食物浪费,整体上可以减少食物消费环节的碳足迹[50]。有学者以中国“食物生产-消费”系统为研究对象,发现在满足饮食消费需求的前提下,通过优化膳食结构、减少食物浪费以及适当进口可以实现温室气体减排[51],同时还可以大幅降低资源环境代价。

4 食物系统碳足迹未来研究内容及热点

4.1 从可持续食物系统的视角定量碳足迹

目前食物系统碳足迹研究主要集中在农业生产环节,缺乏食物系统及其各环节的温室气体排放情况;在产后食物供应部门排放核算研究中,仍存在核算项目和研究边界不清等问题[3],难以满足应对全球气候变化背景下的碳减排需求。因此需要从可持续食物系统视角出发,一方面研究“种植-畜牧-食品加工-运输-食品消费”全链条的碳足迹,明确各环节在整个食物链的碳排放比重,进而明确整个食物系统的减排路径;另一方面,从健康的食物消费角度出发,以碳足迹为关键指标重塑食物系统,从而降低整个食物系统的碳排放[72]。此外,进一步将碳足迹与养分、水、土地利用等指标结合,通过多指标关联分析法明确食物系统对全球资源环境的贡献以及减排路径,从而促进全球可持续发展目标的实现[73]。

4.2 加强农村生活的碳足迹研究工作

农村生活虽不包含在食物系统的链条中,但一方面乡村振兴战略提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20 字方针与农村居民生活息息相关;另一方面,农村地区的家庭消费碳足迹对于实现可持续发展至关重要,改革开放以来,中国农村地区的消费模式都发生了很大的变化,作为乡村振兴的主战场,5.6 亿农村人口消费行为的剧烈变化导致碳足迹也发生了实质性的变化[24],因此在关注食物系统碳足迹时,也要加强农村生活碳足迹的研究工作。以北京农村地区为例,1995—2011年农村生活碳排放从362 万t 增加到902 万t,增加了1.5 倍[74]。相对于食物系统碳足迹研究,农村生活碳足迹研究较少[25,75-76],且鲜有研究以碳足迹为评价指标,将食物系统和农村生活结合作为整体来评估对环境的影响,并分析彼此之间的联系。因此将农村生活的碳排放纳入到核算体系中,一方面有利于分析农村生产和生活的碳排放热点,有助于制定针对性的政策和措施,推动乡村振兴战略的落实;还可以指导资源的优化配置和利用,有助于提高资源的效益和实现长期可持续发展。

4.3 开展多尺度的食物系统碳足迹研究

目前食物系统碳足迹研究更多集中在宏观层面,微观层面的研究相对较为缺乏。宏观尺度的食物系统碳足迹研究有助于揭示碳排放空间分布规律,为政策制定提供支撑。Cheng 等[77]研究了中国国家与省域尺度主要作物生产过程的碳足迹,明确了区域农业生产碳排放特征,分析了作物生产对气候变化的贡献,有助于制定我国温室气体缓解方案;而微观尺度有助于定量农业生产技术对碳排放的直接影响,如李萍等[56]在农田尺度比较了不同田间耕作管理措施的碳足迹,发现采用秸秆覆盖免耕是有效的减排措施。

今后应采取“自上而下”和“自下而上”的研究思路,将多尺度的食物系统碳足迹研究工作相结合,为食物系统碳减排提出综合实现路径。“自下而上”根据“双碳”行动等目标,设置不同区域的碳排放阈值,在微观尺度通过优化技术实现减排目标;“自下而上”则是通过碳足迹方法定量微观尺度的碳足迹特征,发现生产实际中存在的问题,在宏观尺度分析评估碳足迹的环境效应,在宏观层面为减排政策的制定提供决策依据。

4.4 考虑农业碳汇对碳足迹的影响

农业具有碳源与碳汇的双重属性。IPCC 第6 次评估报告预测2050 年农业、林业和土地利用可提供20%~30%的碳减排潜力,农业是短期内可能实现大量减少CO2排放的唯一部门[78]。据估算我国2000—2050 年土壤固碳总潜力为400 亿~440 亿t CO2-eq[79],对于实现“双碳”目标有着至关重要的作用。但目前现有食物系统碳足迹的研究多关注碳排放的测算,忽略了农业的碳汇作用,可能导致碳排放量被高估。因此在定量碳足迹时,建议将农业碳汇纳入到核算体系中,通过计算农业净碳排放更为准确地反映食物系统碳足迹的大小。

4.5 完善食物系统碳足迹参数核算体系

中国幅员辽阔,不同地区资源禀赋、自然环境条件迥异,碳足迹核算参数有较大差异,参数选用对结果有较大的影响。以畜牧生产系统为例,Chen 等[31]估算2010 年我国畜牧业碳足迹为1283.7×106kg CO2-eq,而Wang 等[80]同一时期估算的结果为55 564×106kg CO2-eq,差异较大,主要原因是系统边界与参数选择的不一致。后续应基于不同地区的自然和农业生产条件,建立一套分地区、分产业的碳足迹核算参数体系,以保证更为准确的碳足迹评估。中华人民共和国农业农村部与中华人民共和国国家发展和改革委员会联合印发了《农业农村减排固碳实施方案》,明确了将完善农业农村减排固碳的监测指标、关键参数、核算方法,开展CH4、N2O 排放和农田、渔业固碳等定位监测[81]。但参数变异性较大,可能需要经过多年的监测、整理分析才可获取一个相对稳定的结果,需通过设置基础研究专项开展监测工作,不断完善我国食物系统碳足迹核算参数体系。

5 结论

食物系统在全球碳排放中占据相当大的份额,种植业、畜牧业与食品加工业都涉及能源消耗与温室气体排放,对全球碳足迹有重大贡献,对实现全球可持续发展目标构成挑战。

食物系统碳足迹研究为减少温室气体排放和构建可持续食物系统提供了重要的科学支撑。但目前多集中于通过定量各单独环节的碳足迹反映对环境的影响,未来需要加强分析食物链各环节之间影响碳足迹的互馈机制,强化碳足迹与资源(养分、水、土地利用)、经济与社会指标之间的关联分析;应充分考虑农业生态系统的碳汇作用,并进一步完善食物系统碳足迹指标与参数的监测体系建设,为应对全球气候变化与实现可持续目标方面提供科学依据。

在研究思路上要结合“自上而下”与“自下而上”的研究方法,将国家行动与落地实现有机结合,从而助力农业绿色发展、“双碳”行动与乡村振兴战略的实施。此外,建议将农村生活碳足迹与食物系统碳足迹一并纳入到核算体系,这对改善人居环境与生态环境具有重要的指导意义。