中国城市空间结构演化特征和路径

——基于290个地级及以上城市的实证

袁 超 君,乔 艺 波,2*

(1.南京大学建筑与城市规划学院,江苏 南京 210093;2.南京大学空间规划研究中心,江苏 南京 210093)

0 引言

城镇化本质上是人口和产业在空间上的集聚与分散,中国城镇化率已由20世纪90年代初的不足30%快速增至2021年的约65%,农村人口向城镇集聚态势明显。目前,学界有关中国城市人口空间结构的研究已较成熟,主要关注3个层次:①在全国层面,认为中国城市人口空间结构演化走向集聚和多中心化[1,2];②在省域和城市群层面,相关研究最丰富,既包括对经济发达地区各省域、城市群人口空间结构及其作用因素、空间效应的研究[3-7],也包括欠发达地区和发达地区的人口空间结构对比研究[8],关于中国城市群结构总体演化特征和趋势的认知也逐步发展[9];③在超大城市内部空间结构层面,学者们使用参数模型定量测度北京、上海、广州、重庆、杭州、苏州等[10-17]多个超大城市的多中心性,认同中国的超大城市均不同程度地呈现从单中心结构向多中心结构演变趋势,并探究了城市内部空间结构对经济、环境、通勤等多方面的作用效应。近年随着大数据技术的成熟,基于POI、交通流、信息流等大数据的城市空间结构演化研究也日益丰富[18]。但现有全国层面的研究多以省份为研究单元,对地级市人口空间结构总体演化趋势研究较少,或多以单指标(如市辖区人口/灯光亮度占市域的比值、以市辖区和县级市为最小空间单元回归得到的市域级帕累托指数等)表征地级市城市空间结构[19,20],对地级市人口空间结构演变的指标构建和刻画较粗泛,对市域各中心人口空间分布特征探讨较少。

测度城市人口空间结构首先需要识别人口集聚的城市区域,目前主要采用3种方法识别城市区域:①基于人口密度和人口总量门槛,将人口密度高于某特定值且人口总量大于某特定值的连续建成区域识别为城市区域[21-24],该类方法计算简单,但其门槛值的选择存在主观性和任意性;②采用非参数回归方法识别城市区域[25-28],需要特定城市的本土化知识或者密度分布假定作为前置条件,并不适用于大量城市之间的比较研究;③基于探索性空间数据分析(ESDA)方法,以空间自相关指数及其显著性识别出本身具有高人口密度且相邻区域亦为高人口密度的连续建成区域作为城市区域[2,29,30],与前两种方法相比,该类方法更适用于大量城市的空间结构研究及对比。学术界关于城市人口空间结构的测度方法主要有:①基于人口高密度区域的人口和土地面积占比计算城市的分散程度[22,23,31-33];②根据规模位序法采用回归分析方法估计城市空间结构[34];③基于社会网络分析定义的功能多中心程度,以不同中心之间重要性的标准差与理论上最大可能标准差之比表征城市的多中心均衡程度[35,36],该测度方式同时考虑了城市各中心的人口规模情况及其相对的空间分布状态,但并未考虑不同中心的面积和不同城市之间的尺度效应。鉴于此,本文使用2001—2019年全球 “陆地扫描”(LandScan)人口地理栅格数据库,采用ESDA方法识别城市区域,综合考虑人口、距离和面积的影响,并加入不同城市的尺度效应,从市域和主城区两个层面测度人口空间集聚程度与多中心演变特征,以期为全国层面的城市空间结构演变认知提供新的参考。

1 数据与方法

1.1 数据来源与研究对象

目前,中国具体到乡、镇、街道层级的常住人口数据仅限于10年一次的全国人口普查数据,而《中国区域经济统计年鉴》《中国城市统计年鉴》等数据仅提供相应行政区划的人口总数统计,缺乏具体的人口空间分布数据。因此,现有研究多采用世界范围的人口地理栅格数据,如LandScan和WorldPop[37],从中提取出中国的地理栅格数据进行相关计算,其中,LandScan数据来源更权威、准确性更高[38],故本文采用该数据进行研究。LandScan 数据集通过“智能插值”(smart interpolation)算法提供全球30弧秒(在赤道处约为1 km×1 km)分辨率人口地理栅格数据集,每个栅格的人口数表征24 h平均活动人口,而非单纯的居住或工作人口。由于2000年数据与其后年份数据出入较大,故研究时段起始年份定为2001年;考虑到2019年12月中国爆发新冠肺炎疫情,对中国人口流动具有一定突发影响,本文主要关注疫情前中国城市人口空间结构演化特征,故研究时段选取2001—2019年。

本文选取290个地级及以上城市(不含港澳台)作为研究对象,各城市的行政区划数据来自2019年中国城市行政区划矢量地图。部分城市在研究期间进行了行政区划调整,本文统一使用2019年各城市行政区划范围框定历年人口地理栅格数据,以保证研究对象在空间上的连续一致性。

1.2 研究方法

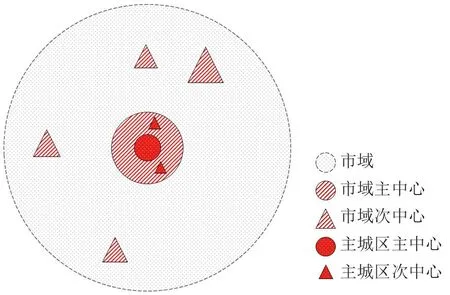

本文首先采用ESDA方法识别城市区域:按照Queen原则构建空间权重矩阵,根据局部莫兰指数及其显著性程度在市域范围内挑选栅格,栅格需满足所有人口密度和人口密度的空间滞后值均高于该城市相应平均值且在0.1水平上显著;按照Queen原则将所有相邻的栅格合并为一个多边形,将人口最多的多边形作为主城区;考虑到河流、水系等对城市建成区的分隔作用,若某多边形与主城区之间最短距离小于2 km,则将该多边形合并至主城区,重复此过程直至所有多边形与主城区之间的最短距离均大于或等于2 km;按照面积大于1 km2和总人口大于5万人的标准确定最终的城市区域,即市域的主中心及次中心;挑选出人口最多的城市区域(即市域的主中心)作为主城区,继续采用与市域计算相同的方法识别出主城区的主中心及次中心(图1)。

图1 城市空间结构示意

基于上述筛选出的城市市域及主城区的主中心和次中心,采用以下4个指标分析市域和主城区的空间结构:①市域人口在城市区域的集聚程度(RC),为城市区域人口(OC)与市域总人口之比(OCTotal),该指标与市域常住人口城镇化率类似,但在城市区域人口的定义上有较大差别,故两者不能直接比较;②市域空间结构的多中心程度(PC)(式(1)—式(4)),取值范围为[0,1],对于只有一个中心的城市,其多中心程度为0,对于没有中心的城市,不计算其多中心程度;③主城区人口在中心区域的集聚程度(RU),为主城区中心区域人口(OU)与主城区总人口之比(OUTotal);④主城区空间结构的多中心程度(PU),其计算方法与市域空间结构的多中心程度(PC)类似,将相应的市域中心指标替换为主城区中心指标即可。上述识别与计算过程均借助R语言完成。

PC=(1-σCobs/σCmax)×Sk

(1)

(2)

σCmax=Omax×Amax×Dmax/2

(3)

Ij=Oj×Aj×Dj

(4)

2 中国城市空间结构演化特征

2.1 总体演化特征

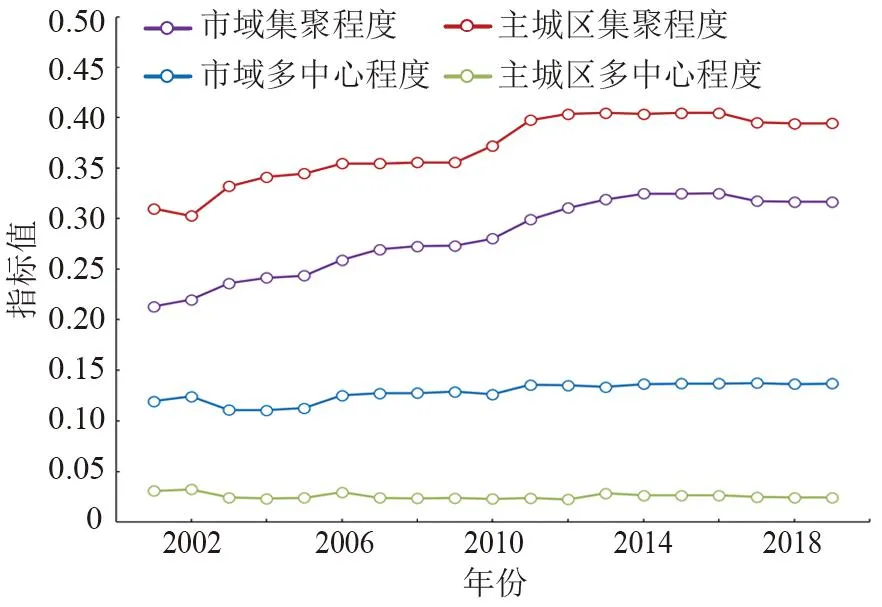

由2001—2019年290个城市市域及主城区平均集聚程度和多中心程度(图2)可知:在市域层面,平均集聚程度从2001年的0.213升至2016年的0.325后,微降至2019年的0.317,整体呈上升趋势,而多中心程度从2001年的0.120升至2017年的0.138后,微降至2019年的0.137,总体同样呈上升趋势;在主城区层面,平均集聚程度从2001年的0.310升至2016年的0.405后,微降至2019年的0.394,整体呈上升趋势,而多中心程度从2001年的0.031降至2012年的0.023后,微升至2019年的0.024,整体呈下降趋势。

图2 2001—2019年中国城市市域及主城区平均集聚程度和多中心程度变化

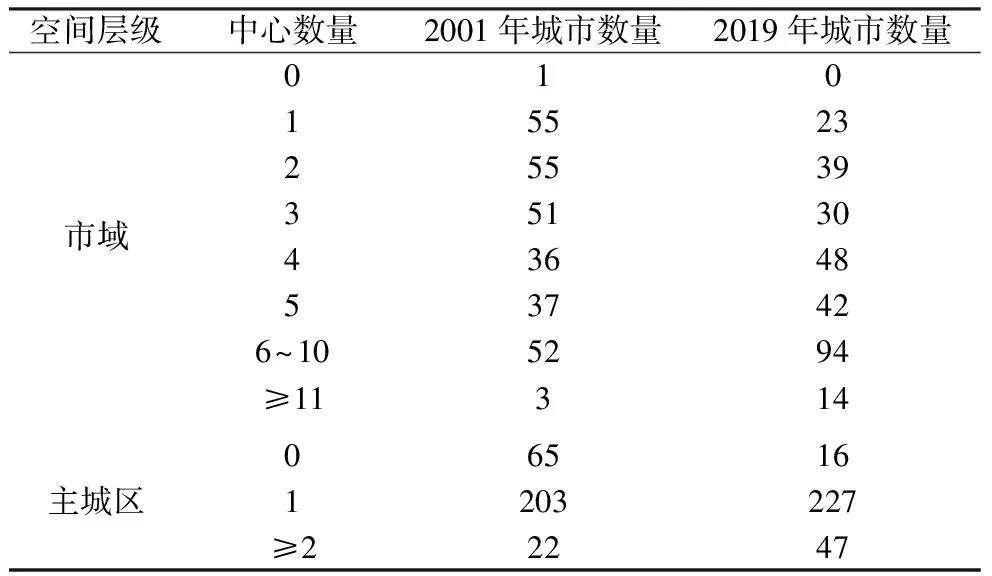

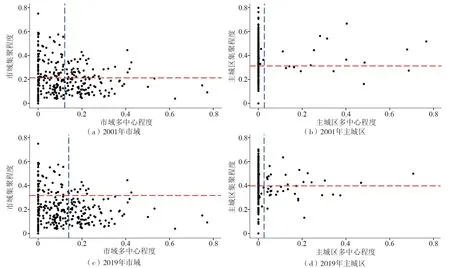

结合表1和图3,市域多中心程度的提升主要是由于拥有4个及以上中心的城市数量从2001年的128个增至2019年的198个,而主城区多中心程度的下降主要是因为只有1个中心的主城区数量从2001年的203个增至2019年的227个。总体而言,2001—2019年中国城市空间结构体现出市域、主城区及主城区中心之间三重集聚而市域中心之间分散的演变特征。在市域范围内,人口从乡村地区逐渐迁往市域各中心;在主城区范围内,人口向主城区各中心集聚;在主城区各中心之间,人口向主城区主中心集聚;在市域各中心之间,人口分布趋于分散。这与既有研究结果“我国在这一阶段处于城镇化快速推进时期,人口和产业总体处于从乡村向城市集中的态势”[39]相一致,且进一步表明,在主城区范围内人口也在不断向中心集聚。此外,在市域各中心之间,人口分布趋于分散状态,中国市域的次中心主要为城市所辖县,表明多数城市县域中心的人口和土地城镇化增长速度甚至超过了城市主城区,其城镇化进程也取得长足发展。

表1 2001年和2019年中国城市市域和主城区中心数量

图3 2001年和2019年中国城市市域及主城区集聚程度与多中心程度散点图

2.2 总体区域分布与演化特征

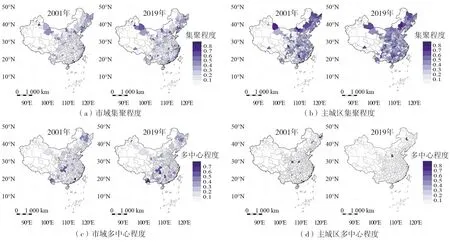

由图4可知:①市域集聚程度方面,2001—2019年东中西部总体均有提升,其中直辖市和省会城市提升最显著,且这些区域中心城市的市域集聚程度显著高于所在区域,人口向区域中心城市集聚趋势显著;②主城区集聚程度方面,东中西部同样总体提升且覆盖面更均匀(不仅限于区域中心城市),中西部提升幅度略高于东部,东北地区城市主城区集聚程度最高;③市域多中心程度方面,总体增幅较小,但南方的南平、赣州、永州、铜仁、普洱等市域多中心程度上升显著;④主城区多中心程度方面,研究期间总体平稳,个别城市变化较大,如大庆、吕梁主城区多中心程度大幅提升,洛阳、宝鸡则大幅下降。

注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2019)1822号的标准地图制作,底图无修改,下同。

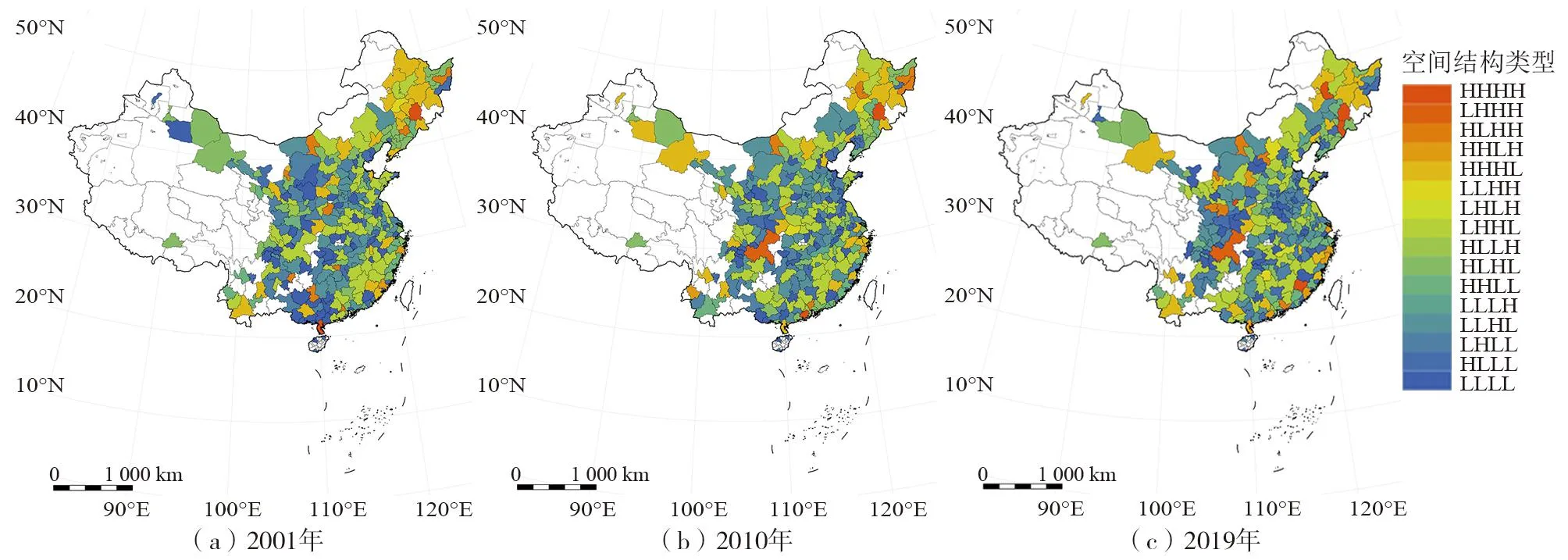

为更好地表述城市空间结构在区域上的分布特征,根据市域集聚程度、市域多中心程度、主城区集聚程度和主城区多中心程度高于(H)或是低于(L)当年相应的总体均值,可将历年的样本城市划分为LLLL、HLLL、LHLL、LLHL、LLLH、HHLL、HLHL、HLLH、LHHL、LHLH、LLHH、HHHL、HHLH、HLHH、LHHH和HHHH共16个类型。如图5所示,各类型在全国分布较均衡,未出现显著的集聚,对2001年、2010年、2019年的类型数据进行全局空间自相关检验,结果显示P值均大于0.1,即各城市由以上4个指标所构建的空间结构类型独立发展。局部自相关检验中,只有东三省的哈长城市群呈现P<0.01的显著集聚,主导集聚类型为HHHL和HHHH,即人口在市域和主城区双重集聚且市域内有多个中心。

图5 2001年、2010年、2019年中国城市人口空间结构区域分布

以2010年的城市空间结构类型分布为例进行分析。在直辖市与省会城市中,HLHL类型占比(42%)最高,意味着人口在市域和主城区双重集聚,而市域和主城区多中心程度均较低,是人口高度集聚的一种空间结构模式。在所有样本城市中,占比较多的类型为LHHL(17%)、LLHL(15%)、HLHL(13%)、LLLL(13%)、LHLL(12%),其中,LHHL型表示人口市域集聚度较低(即城镇化率较低),市域范围内有多个中心,且在主城区集聚度较高,该类型绝大多数为内陆城市,沿海城市仅有烟台和盐城,尤其中部地区出现较多;LLHL型表示城镇化率较低且市域范围内中心单一,而在主城区集聚度较高,该类型多在中部地区和北方地区出现,较典型的如中原城市群内多个城市连绵出现该空间结构类型;HLHL型表示人口在市域和主城区双重集聚,且市域和主城区的多中心程度均较低,该类型在直辖市、省会城市、经济特区中较典型,还出现在珠三角核心地带(东莞、中山、深圳)、辽宁沿海经济带(葫芦岛、丹东等);LLLL型表示人口在市域和主城区分布较分散,且中心单一,该类型分布均衡;LHLL型表示人口在市域和主城区分布较分散,但市域内有多个中心,该类型中2/3出现在南方地区,西北地区和东三省未出现。总体看,各类型具有一定的区域空间分布规律,但总体上未形成集聚区域,各城市人口空间结构有较强的独立性。

2.3 不同规模城市的空间结构演化特征

根据国务院颁布的城市规模划分标准,按照本文所定义的主城区常住人口将2001年和2019年的290个样本城市划分为“五类七档”(Ⅱ型小城市、Ⅰ型小城市、中等城市城区人口小于100万,Ⅱ型大城市、Ⅰ型大城市、特大城市和超大城市城区人口大于100万)。由图6可知:①在市域层面,不同规模城市均表现出集聚程度和多中心程度同时上升的趋势,且市域集聚程度与城市规模呈显著的正相关,而市域多中心程度则与城市规模无显著相关;②在主城区层面,3类规模较小的Ⅱ型小城市、Ⅰ型小城市和中等城市呈现集聚程度上升而多中心程度下降的趋势,其余4类规模较大城市则呈现出集聚程度下降而多中心程度上升态势,且集聚程度与城市规模从2001年的正相关演变为2019年的负相关。总体看,前3类规模较小的城市呈现出市域、主城区和主城区中心三重集聚,而市域中心分散的特征,后4类规模较大的城市呈现出市域集聚,而市域中心、主城区和主城区中心三重分散的特征。这表明虽然各类城市大都处于人口从乡村向城市集聚阶段,市域城镇化率均逐渐提高,但对于不同规模的城市,人口在市域各中心、主城区和主城区各中心之间的分布各异。

图6 2001年和2019年中国不同规模城市市域及主城区集聚程度与多中心程度变化

2.4 不同规模城市的空间结构区域分布与演化特征

2001—2019年中国城市规模变化较大,规模较小城市(Ⅱ型小城市、Ⅰ型小城市和中等城市)数量从225个减至159个,规模较大城市(Ⅱ型大城市、Ⅰ型大城市、特大城市和超大城市)数量从65个增至131个,这批规模跃迁的城市主要分布在东部和中部地区。其中,近10年间仍保持较小规模城市的市域集聚程度和主城区集聚程度均较稳定,未发生显著的增长或降低;在市域多中心程度方面,南方地区较小规模城市表现出一定的增长,如铜仁、永州、南平等显著提高,而北方地区较小规模城市的市域多中心程度稍有降低,反映出市域层面,南方较小规模城市人口在市域各中心之间的分布趋向分散,而北方较小规模城市人口在市域各中心之间的分布趋向集聚;在主城区多中心程度方面,各类城市总体较稳定。

对比而言,研究期间规模较大的城市不仅在数量上有显著增长,空间结构变化也更剧烈。在市域集聚程度方面,东中西部城市普遍提升,尤其是东部沿海地区城市提升最显著;在主城区集聚程度和市域多中心程度方面,新出现的规模较大城市(主要分布在东部和中部地区)数值均较高,反映出这批实现规模跃迁的城市其乡村人口均匀迁向市域各中心,而在主城区范围内,人口又向主城区各中心集聚。

3 中国城市空间结构的类型划分与演化路径

3.1 城市空间结构类型划分

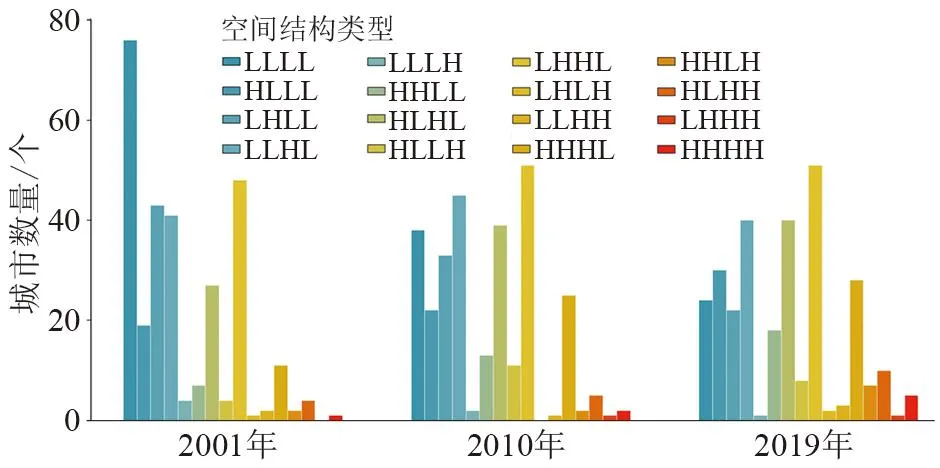

根据市域集聚程度、市域多中心程度、主城区集聚程度和主城区多中心程度4个指标高于(H)或低于(L)所有年份相应的总体均值,可将历年的样本城市划分为16个类型。由图7可知,2001年占据主导地位的城市类型是LLLL、LHHL、LHLL、LLHL、HLHL和HLLL(数量由高到低排序),而2019年占据主导地位的城市类型为LHHL、HLHL、LLHL、HLLL、HHHL、LLLL、LHLL、HHLL,其中LLLL类型降幅高达52个,而HHHL类型升幅高达17个。将LLLL、HLLL、LHLL、LLHL和LLLH不包含或仅包含一个高指标的城市类型归为第一类,将HHLL、HLHL、HLLH、LHHL、LHLH和LLHH包含两个高指标的城市类型归为第二类,将HHHL、HHLH、HLHH、LHHH和HHHH包含3个及以上高指标的城市类型归为第三类,则2001年第一类城市为183个,第二类城市为89个,第三类城市为18个,2019年第一类城市为117个,第二类城市为122个,第三类城市为51个。可见,2001—2019年中国城市空间结构类型总体呈从LLLL型向HHHH型演化的趋势,第二类城市取代第一类城市成为中国城市空间结构的主导类型。

图7 2001年、2010年和2019年中国城市空间结构类型频率分布

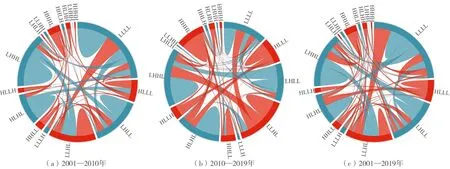

3.2 城市空间结构的演化路径

根据前文定义的16种城市空间结构类型以及样本城市在2001年的初始空间结构类型和2019年的空间结构类型,理论上存在256种可能的演化路径。从计算结果看,2001—2019年中国290个城市空间结构演化路径具有如下规律:

1)约2/3的城市从较低集聚程度向较高集聚程度演化,从较低多中心程度向较高多中心程度演化。290个样本城市中193个城市在2001—2019年改变了城市空间结构类型,表明在过去20年的快速城镇化时期,中国城市空间结构发生了剧烈变化。不同的演化路径并非随机出现,出现较多的演化路径为:LLLL→LLHL(16个)、LHLL→LHHL(11个)、LLLL→LHHL(10个)、LLLL→HLHL(10个)、LLHL→LHHL(9个)、LLLL→HLLL(8个)、LHHL→LLHL(8个)、LLLL→LHLL(7个)、LLHL→HLHL(7个),除LHHL→LLHL外,均为从较低集聚程度或多中心程度向较高集聚程度和多中心程度演化,其中数量最多的演化路径LLLL→LLHL意味着市域低集聚程度下主城区内部向中心集聚,体现出在城市化起步阶段人口和资源向主城区中心集聚的发展特征。

2)约1/3的城市保持相同的空间结构类型,其中HLHL型城市保持自身空间结构类型不变的惯性最强。共97个城市在2001年和2019年保持相同的空间结构类型,如图8所示,2001—2019年保持城市空间结构不变的城市类型为LHHL(19个)、LLLL(15个)、HLHL(15个)、LLHL(11个)、LHLL(10个)和HLLL(9个),分别占2001年该类型城市数量的39.6%、19.7%、55.6%、26.8%、23.3%、47.4%,其中HLHL类型城市保持自身空间结构类型不变的比例最高。HLHL类型意味着在市域、市域中心、主城区和主城区中心层面上的四重集聚状态,即市域向市域中心集聚,市域中心向主城区集聚,主城区向主城区中心集聚,主城区中心又向主城区主中心集聚,该种空间结构类型的城市表现出强烈的集聚惯性。

图8 2001—2019年中国城市空间结构类型演变

3)城市规模发生跃迁的城市从LLLL类型向HHHH类型演化的趋势最强,始终保持较大规模的城市次之,始终保持较小规模的城市最弱。以主城区100万人口作为较大规模城市和较小规模城市的分界线,研究期间发生规模跃迁(即从较小规模城市成长为较大规模城市)的城市为66个,其中2001年第一类城市为46个,第二类城市为19个,第三类城市仅1个,2019年则分别为23个、28个、15个,第一类城市占比降低34.8%,第二类城市占比上升13.6%,第三类城市占比上升21.2%;始终保持较大规模的城市中,3类城市占比变化为-24.6%、12.3%、12.3%,而始终保持较小规模的城市其3类城市占比变化为-16.4%、8.8%、7.5%。可见,发生规模跃迁的城市其市域和主城区集聚程度、多中心程度上升力度最强,较大规模城市趋势相同,但演化力度稍弱,而始终保持较小规模的城市演化力度最弱。

针对以上指标,进一步采用反距离权重法构建空间权重矩阵,即在采用ESDA方法识别城市区域时,将某栅格5 km范围内的栅格权重记为距离的倒数,5 km以外的栅格权重为零,然后进行标准化生成空间权重矩阵。计算结果与前文结果在趋势上高度一致,数值仅存在细微差别,这也从侧面验证了本文结果的稳健性,篇幅所限,不再赘述具体结果。

4 结论与讨论

本文基于2001—2019年LandScan全球人口地理栅格数据库,采用探索性空间数据分析(ESDA)方法识别城市区域,综合考虑次中心人口、面积、距主中心距离以及城市的尺度效应,从市域和主城区两个层面测度集聚程度与多中心程度。结果表明:①2001—2019年中国城市空间结构体现出市域、主城区及主城区中心之间三重集聚而市域中心之间分散的结构演化特征,即在市域范围内,人口从乡村地区逐渐迁往市域各中心;在主城区范围内,人口向主城区各中心集聚;在主城区各中心之间,人口向主城区主中心集聚;在市域各中心之间,人口分布趋于分散。②不同规模城市呈现出不同的空间结构演化特征,具体表现为Ⅱ型小城市、Ⅰ型小城市和中等城市3类规模较小城市呈现出市域、主城区和主城区中心三重集聚,而市域中心分散的特征,Ⅱ型大城市、Ⅰ型大城市、特大城市和超大城市4类规模较大城市则呈现出市域集聚,而市域中心、主城区和主城区中心三重分散的演化特征,表明规模较小城市仍处于空间集聚阶段,而规模较大城市已处于分散阶段。③2001—2019年中国城市空间结构类型总体呈现出从LLLL类型向HHHH类型演化的趋势,绝大多数城市的演化路径体现为从较低集聚程度或多中心程度向较高集聚程度和多中心程度演化。

研究结果能丰富现有关于我国城镇化进程的研究,对于深入认识中国不同规模城市的城镇化进程和制定相应的城镇化发展战略有着一定的学术和实践意义。在城市规划和建设实践中,应在充分研究不同城市空间结构演变态势的基础上,尊重人口在空间上的集聚与分散规律,着力形成能满足经济社会发展需求的城市空间结构。具体而言,我国总体仍处于人口由乡村向城市集聚的阶段,对于人口集聚动力充足、规划发展的城市和集镇,应有土地、人口、产业和财政政策等方面的整体倾斜,对于人口收缩的乡村地域应有合理的精明收缩规划;大部分规模较小的城市仍处于市域、主城区和主城区中心人口三重集聚阶段,小城市有限的资源应集中高效投放,形成规模经济效应;而规模较大城市在人口继续增长的同时,已出现人口空间分布的分散化特征,应进一步研究确定大城市的多中心空间结构,均衡配置住房、教育、医疗、社区服务等各类公共资源,形成满足各类常住人口基本需求的普惠性规划。本文不足之处在于未能进一步深入探究城市空间结构演化的深层动力机制,仍停留在现象描述与总结阶段,未来可结合城市自然地形、经济社会发展等数据探究城市空间结构演化的深层动力机制。