“采莲”事象的文学演变

姜 美 芸

(贵州师范大学 文学院, 贵州 贵阳 550025)

中国采莲农事由来已久,采莲文学作品和相关研究成果丰硕。采莲文学作品描写内容多非江南水乡采莲劳动场景,往往表现出女子对真挚爱情的渴望和面对相思别离的愁苦。然而,目前学者对此现象的探讨还不充分。学者对采莲的研究以汉代以降采莲诗词的对比分析为主,研究范围集中在南北朝、唐、宋三个时期,对先秦采莲的行为解析存在不足。本文拟在学界研究基础上,将采莲文学作为考察对象,历时梳理采莲文学的发展演变,探析采莲由采摘农事到爱情意象的文学塑造过程,以期对采莲文学有更全面的理解。

《江南可采莲》是较早的采莲文学文献,始见于《宋书·乐志》:“凡乐章古辞,今之存者,并汉世街陌谣讴,《江南可采莲》《乌声》《十五》《白头吟》之属是也。”[1]549沈约认为《江南可采莲》是汉代古辞,汉时街陌有所传唱。《谢灵运传》载《闲居赋》:“卷《叩弦》之逸曲,感《江南》之哀叹。”[1]1761注云:“《江南》是《相和曲》,云江南采莲。”[1]1761可见《江南可采莲》为歌辞名,《江南》为曲名。

歌辞与曲性质不同,然辞、曲名称偶有混用。兹以《宋书·乐志》《古今乐录》所录相和辞、曲名称为例,其异同列入表1。

表1 《宋书·乐志》《古今乐录》所录相和辞、曲名称异同

如表1所示,指称同一作品的曲名在《宋书·乐志》和《古今乐录》中稍有出入,且歌辞名与曲名偶有混用。郭茂倩《乐府诗集》将《江南可采莲》收入相和歌辞,并以曲名《江南》称歌辞名。

江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间,鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。[2]560

《江南》带有鲜明的江南民歌风格,或是南人于采莲时为缓解枯燥和疲劳而创造的民间曲子,即“江南古辞,盖美芳晨丽景,戏游得时”[2]560,亦或是北人对江南采莲场景的回忆。

一、“采莲”事象的生发

学界普遍认为《江南》产生于汉代,但作为采摘民歌,采莲歌谣出现的时间或更早。古代农业社会,采摘是妇女经常从事的劳动。在采摘过程中,人们为缓解劳动的乏味,也为带动劳动节奏,有意无意间创作出异彩纷呈的采摘民歌。《诗经》中此类情景尤多,《七月》《卷耳》《桑中》《芣苢》等即其例。清方玉润指出南方妇女釆茶结伴讴歌,是古时田家女采芣苢群歌互答之遗风[3]85。采莲民歌很有可能正是因袭《诗经》这样的传统,唱叹结合,吟唱出采摘劳动的欢快场景。

《诗经》中有许多采摘劳动的叙述,然未见与采莲直接相关之作。莲为水生植物,其大面积生长并以此形成普遍的采摘现象,必以大量的陂泽池沼的存在为前提。“《采菱》《江南》皆楚越歌曲也。”[4]500楚、越属江南,是莲花繁盛园地。由此推测,最早产生采莲歌谣的地区很可能在南方。《诗经》产自北方,收录有关莲的作品甚少,仅《郑风·山有扶苏》“山有扶苏,隰有荷花”[5]259和《陈风·泽陂》“彼泽之陂,有蒲与荷”[5]411、“有蒲与蕑”[5]411、“有蒲菡萏”[5]412。且该4处只言湿地或塘边有荷,未见采莲行为。

《楚辞》有集、搴等采莲动作,但采莲并非为了食用。莲以芙蓉或荷之名见于《离骚》《少司命》《湘君》《湘夫人》《河伯》《思美人》《九辩》等7篇作品,共计9处。《楚辞》章句、补注、集注等一致将芙蓉释为荷花,即绽放的荷花,荷主要被释为荷叶。所采主要是花与叶,可见采之非用以食。“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”[6]14、“荷衣兮蕙带,倏而来兮忽而逝”[6]41、“被荷裯之晏晏兮,然潢洋而不可带”[6]124,此以荷、芙蓉为身体佩饰之物。“筑室兮水中,葺之兮荷盖”[6]37、“芷葺兮荷屋,缭之兮杜衡”[6]37、“乘水车兮荷盖,驾两龙兮骖螭”[6]43,此以荷为器用之饰物。“因芙蓉而为媒兮,惮褰衣而濡足”[6]91,是以芙蓉为交接用物;“采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末”[6]35,是以木末求芙蓉,言“既非其处,则用力虽勤而不可得”[6]35。可见采莲目的非为食用。

莲于《楚辞》中多作环境烘托之用。自汉起,文人一致认为香草是屈原自比。西汉司马迁《史记·屈原贾生列传》谓:“其(屈原)志洁,故其称物芳。”[7]2184王逸云:“《离骚》之文,依诗取兴,引类譬喻。故善鸟香花以比忠奸,恶禽臭物以比谗佞。”[8]3后世学者对《楚辞》的理解,几乎无出王论。至宋,朱熹言:“楚词不甚怨君。今被诸家解得都成怨君,不成模样。”[9]3297依照朱熹的观点,莲与屈原的品性关联是后人在解读中加以比附。莲作为香草之一,其作用并非独一无二、不可替代,更多的是烘托环境之芬芳,以此衬托“我”品格之高洁,因此还不能视之为独立的审美对象。

莲又或为巫术仪式之用物。楚地巫风盛行,后人对《楚辞》“书楚语、作楚声、纪楚地、名楚物”[10]436的特点多有关注。美籍汉学家康达维认为《九歌》主人公为巫觋,《离骚》的“主人公在他的追寻中看上去是在模拟巫觋的角色”[11]。按其观点,莲当是巫觋进行巫术仪式的用物。此说并非首创,早在宋代已有人提出。《招魂》中有“芙蓉始发,杂芰荷些”[6]135、“涉江采菱,发杨荷些”[6]137之句,沈括认为“‘些’为咒语,如今释子念‘娑婆诃’三合声,而巫人之祷亦有此声”[9]4289。朱熹认为《少司命》为巫言[6]40-41,《河伯》为女巫之词[6]43。李怀荪《湘西傩戏调查报告》指出,在湘西地区《搬先锋》傩堂戏表演中,莲花犹有“扫除五瘟疫、鬼怪,保百姓家发人兴”[12]91之功用。以此观之,屈原时代楚地巫师有可能以莲为饰物来请神驱瘟,莲成了沟通人与神的“灵物”。制荷为衣、葺荷为屋、以荷为媒、以荷为盖等采莲行为都是为娱神,以求降神。

总之,在先秦文学中,采莲还未成为一种引人注目、饶有意味的行为。《诗经》中的采摘行为具有普遍性,然未见采莲行为。《楚辞》多次书写采莲行为,所采之“莲”用作环境烘托,是品性的比附,与后来的文学审美是两回事;用作佩饰之物,可能与巫术宗教相关,是为“实用”,但其“实用”与植物价值的实用有别,亦不等同于文学艺术的审美。

二、“采莲”实用功能的隐退与审美的产生

历史文献和出土文物皆表明汉魏时期确存采莲农事。1978年,四川新都出土的汉代墓室画像砖上有采莲图。艺术源于生活,采莲图的存在是汉时采莲农业劳动的证据之一。成书于战国至汉初的辞书《尔雅》以不同命名辨别莲的各个部位:“其茎茄,其叶蕸,其本蔤,其花菡萏,其实莲,其根藕,其中的,的中薏。”[13]262人们对莲的命名源自生活实践中对莲的认识,若无长久且丰富的莲种植经验,不可能有如此精准的表述。北魏贾思勰《齐民要术》详细记录了“种藕法”和“种莲子法”,想见是时种植莲的技术已相当成熟。《太平御览》芙蕖条下引《周书》“鱼龙成则薮泽竭,即莲藕掘”[14]4419,记录了湖塘水枯之后挖莲藕的事实。

汉时,《江南》被采入乐府,使得采莲之事从口头民歌进入文学文本,亦从单纯的采摘劳作走进审美视野。随后《涉江采芙蓉》由采莲转入怀人,明确思归怀人的情感基调。《江南》未见采莲之时间、人物和完整的采摘场景,也未言明采莲的具体部位,只是一组明灭闪动的江南采莲片段特写。《江南》将采莲农事诗化,确是采莲文学之滥觞。据今见历史文献,“田田”“鱼戏”“采莲”等词首次见于此,后世诸如谢眺、皎然、鱼玄机、黄庭坚等多有模仿①。陆龟蒙更是仿“鱼戏莲”于湖之中、东、西、南、北等五个方位创作出《江南曲五首》。仿作之多、时代之广,足见其影响之深远。《涉江采芙蓉》是汉代又一采莲作品,其情感表达更为清晰直接,描写重点由采莲过渡到怀人。

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。采之欲遗谁?所思在远道。还顾望旧乡,长路漫浩浩。同心而离居,忧伤以终老。[4]500

虽未言明主人公性别,然眼中景、手中物触发其无限感慨,借采莲赠莲以表相思之情,传达出绵绵情意和淡淡忧伤。赠香草以传情,“诗骚”多有描述。《诗经》有芍药之赠、彤管之贻,《楚辞》有“搴杜若遗远者”“折瑶华遗离居”“折芳馨遗所思”等。在此基础上,“采之遗谁”的疑问引发读者对“远者”的情感共鸣。

南朝历代不乏采莲之作,但采莲性质有新变。梁武帝《采莲曲》开“新风”。

游戏五湖采莲归,发花田叶芳袭衣。为君依歌世所希。世所希,有如玉。江南弄,采莲曲。[15]1052

如果说《江南》《涉江采芙蓉》还有农业劳动的影子,那么梁武帝《采莲曲》“游戏”二字标志着“采莲作为农事活动的色彩已经淡化,而作为娱乐活动、审美活动的特点已经凸现”[16]。《古今乐录》曰:“《采莲曲》,和云‘采莲渚,窈窕舞佳人。’”[15]1052“和”与“舞”表明《采莲曲》之“采莲”非采摘劳作,而是由“窈窕佳人”进行声色表演的歌舞形式。“小洲曰渚”[17]540,是水中陆地,采莲歌舞的场地即在此。梁简文帝《采莲赋》描写采莲歌舞的表演环境更为详尽:“望江南兮清且空,对荷花兮丹复红。卧莲叶而覆水,乱高房而出丛。”[18]3370即以江南自然水乡为背景,用荷花、莲叶、高房等来装扮舞台。

南朝采莲作品受宫体诗濡染,流露出丽靡、轻艳的特点。表演的女性取代江南水乡的莲,成为采莲曲辞的主角。简文帝《采莲赋》末歌:“常闻渠可爱,採撷欲为裙。叶滑不留綖,心忙无暇薰。千春谁与乐,唯有妾随君。”[18]3370莲之美已居其次,不过是陪衬而已。梁元帝同题赋作歌云:“碧玉小家女,来嫁汝南王。莲花乱脸色,荷叶杂衣香。”[18]3371歌辞关注的对象是“采莲”的佳人,点明了情爱蕴意。吴均《采莲》:

锦带杂花钿,罗衣垂绿川。问子今何去,出采江南莲。辽西三千里,欲寄无因缘。愿君早旋返,及此荷花鲜。[15]1060

由锦带、花钿,罗衣、绿川等极具女性代表性的服饰侧面勾勒美人轮廓,营造艳丽氛围。采莲实为怀人,怜花实为“恐美人迟暮”的自怜,透露出思妇对爱人的无限思念与愁情。陈后主《采莲曲》更是通篇书写女子晨起装扮过程,未见采莲身影。

汉代图文均表明人们越发重视莲的实用价值,然而《江南》《涉江采芙蓉》并不关注其实用性,可见文学中“采莲”的实用功能在隐退,同时蕴含着审美的生发。南朝采莲歌舞兴起,采莲文学创作不断,实现“采莲”自身的又一次嬗变。创作领域从民间扩大到宫廷,创作主体由普通民众上升为文人。江边采莲活动由实变虚,成为诗歌背景,采莲文学描写对象由莲转人,多隐艳情内容。在嬗变的过程中,采莲由劳动提炼为艺术,由单一歌谣发展为综合歌舞,采莲文学表现手法由隐晦渐趋直露,情感色彩由温和走向浓烈。

三、“采莲”文学的发展

借“采莲”之名表男女之情爱的写作艺术在南朝基本定型,此后采莲文学创作者因袭之。“唐宋诗词借用‘采莲’类题材所要表达的大都是男女情爱”[19],但也有突破与发展。南风北渐大背景下,清乐的流行不再囿于吴越楚地区,采莲曲随之北传,采莲表演场合和规模不断变化。独孤及《东平蓬莱驿夜宴平卢杨判官醉后赠别姚太守置酒留宴》:“木兰为樽金为杯,江南急管卢女弦。齐童如花解郢曲,起舞激楚歌采莲。”[20]2763觥筹交错,管弦交响,采莲表演显然为宴会侑酒佐欢之用。

唐代采莲文学涌现出一批回归劳动现实之作。南朝文学作品之“采莲”多属虚指,偏离清新水乡风情。唐代采莲文学从脂粉回归自然,实现由虚向实的转变。“小桃闲上小莲船,半采红莲半白莲”[21]5118,呼采莲女作“小桃”给人以真切之感。“竞多愁日暮,争疾畏船倾”[22]8883,采莲竞多争疾场面如在眼前。“试牵绿茎下寻藕,断处丝多刺伤手。白练束腰袖半卷,不插玉钗妆梳浅”[23]276-277,尤见采莲农事之艰辛,采莲女妆容之真实,符合采莲劳动情景。

此外,唐代采莲文学呈现多样化。一是题名多样。除《采莲曲》外,另有不少题为《采莲》《采莲女》《采莲子》《采莲舟》《采莲归》《采莲词》和《看采莲》的作品。二是“采莲女”身份多样。“掌中无力舞衣轻,剪断纹纺破春碧”[23]278,描写舞女张静婉;“大嫂采芙蓉,溪湖千万重”[23]278则写朴实的劳动女子;“采莲花,渠今那必尽倡家”[23]277书写靠才艺谋生的女性。“吴姬越艳楚王妃,争弄莲舟水湿衣”[23]275、“吴姬采莲自唱曲,君王昨夜舟中宿”[23]270,从这两句诗的称呼看,采莲女是与宫廷有关的女子。

至宋代,“采莲”发展为大型歌舞表演。《宋史》载春秋圣节三大宴“所奏凡十八调、四十大曲”[24]3349,《采莲曲》是其一。采莲表演队伍壮大,“女弟子队凡一百五十三人”[24]3350。《宰执亲王宗室百官入内上寿》载宗亲百官为皇帝祝寿时,采莲表演“选两军妙龄容艳过人者四百余人”[25]165,取莲花作道具和舞台饰物,“乐部断送《采莲》讫,曲终复群舞”[25]165。南宋宰相史浩还专门作有《采莲舞》,详细记录演出过程。其演唱的曲调有《双头莲令》《采莲令》《采莲曲破》《渔家傲》等,分别由“花心”独唱或众人合唱。

宋代文学作品中的采莲女多粉面红装,或是对表演采莲歌舞女性的摹写。如“脸傅朝霞衣剪翠”“粉面啼红腰束素”“罗衣染尽秋江色”[26]101、“窄袖轻罗,暗露双金钏”[26]127等。粉面、罗衣、金钗此类妆容和装束不宜于水上劳作,却多适合舞台表演。结合采莲歌舞表演在宋时流行的现实情况,宋代文学作品中刻画的采莲女极有可能是坊间歌楼和宴饮酒会中表演采莲歌舞的女性。

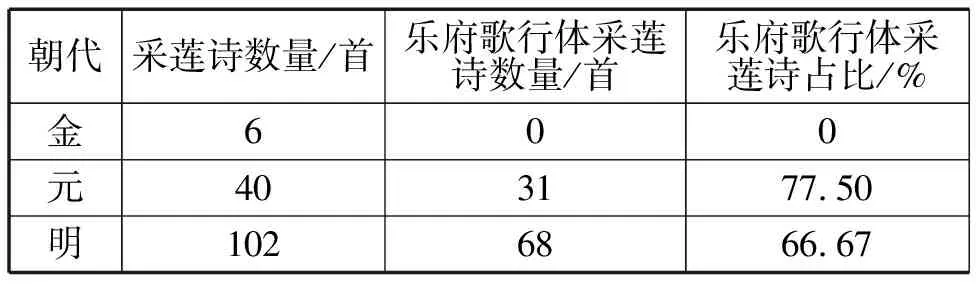

宋代以后,文人采莲创作热情依旧不减,多言佳人思怨。今据中国古籍库统计,《四库全书》御选《四朝诗》之金、元、明三朝诗题或诗句含有“采莲”二字的采莲诗共计148首,具体如表2所示。

表2 《四朝诗》之金、元、明三朝采莲诗和乐府歌行体采莲诗数量关系

三朝诗题或诗句含有“采莲”二字的诗歌数量分别为6首、40首和102首,元、明一半以上的采莲诗采用乐府歌行体。在这148首采莲诗中,乐府歌行体占比高达66.89%,保留了古乐府长于叙事的特点。不少诗中有与采莲相关的人、事、物,如采莲女、采莲人、采莲歌、采莲船等,其中尤以采莲歌为最。诗歌亦巧妙融入抒情,常见以妾、郎、君、鸳鸯等词汇表达男女情思。

采莲表演在民间传播过程中还发生了变异。《相国寺公孙合汗衫》《赵盼儿救风尘》《布袋和尚忍字记》《东堂老劝破家子弟》等元杂剧屡言乞儿歌《莲花落》行讨。明刘元卿《贤弈编》亦载吴中一小儿讴《采莲歌》以丐食。《莲花落》《采莲歌》歌辞内容不详,或是吟唱采莲劳动的艰辛,以此引人同情而达乞讨目的。

清代采莲文学则续写儿女情长,如“采莲女儿樊素口,木下三郎求配偶”[27]50、“含情含怨折荷花。折荷花,遗所思”[27]195、“折来与郎嗅,香比外湖多”[27]249。近现代采莲文学亦多表现佳人情爱。朱自清《荷塘月色》将荷花拟作勾人情思的娇羞女子,将若隐若现的荷香视为时断时续的歌声。作者由此转入六朝采莲的回忆,评说那是一个热闹且风流的季节。朱湘《采莲曲》通过莲的植物意象和采莲的动作意象,展现痴情男女的爱情过程。

四、“采莲”的文学塑造探究

采莲本是江南的农事活动,但采莲性质和采莲女子形象在众多文学作品中皆发生了质的变化。自《江南》始,采莲背后总是隐藏着一位或真实或虚构的人物,成为作者和读者心之所系。言及采莲,读者脑海中首先浮现的往往不是江南水乡的采莲劳动场景,而是男女间的情爱缠绵情愫。此种现象,首先与莲这一植物有密切关系。

(一)莲之硕美符合古人对美女的评判标准

任何一种审美取向的形成都并非偶然,而是有其文化上的必然性。中国人长期将莲与女性类比亦是有其渊源。《诗经》诸多篇章流露先民以高大、丰腴为女子之美的审美意识。《硕人》即以“硕人”指称美人,《泽陂》直言“有美一人,硕大且卷”[5]411、“硕大且俨”[5]412,均以“硕”形容美人。可见外形的硕大是先民判断美的依据之一。莲的花冠硕大,用其与美人作比甚合先民审美意识。

《诗经》仅是以荷起兴,后世则将莲荷类比女性朝审美的方向推进,将荷花与女子外表相关联。芙蓉姿、芙蓉面、芙蓉色等成为对女性姿容的赞美。曹植《洛神赋》将美人比作莲花:“远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙渠出绿波。”[28]4247唐代诗歌频频以芙蓉喻女性体貌,“芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂”[21]4826、“苏家小女名简简,芙蓉花腮柳叶眼”[21]4832、“美人芙蓉姿,狭室兰麝气”[29]2190、“爱君芙蓉禅娟之艳色,色可餐兮难再得”[29]1884等如是。

(二)莲之形质契合先民强烈的生殖崇拜意识

莲花类比女性,还源于先民强烈的生殖崇拜意识。古人十分看重生殖繁衍,“结子的欲望,在原始女性,是强烈得非常,强到恐怕不是我们能想象的程度”[30]205。黑格尔在《美学》中说:“对自然界普遍的生殖力的看法是由雌雄生殖器的形状来表现和崇拜的。”[31]40莲花形似女性外阴,符合先民生殖崇拜的心理。杰克·特里锡德指出莲花在民间占据重要地位的原因之一即是莲的花冠似女性的外阴形象,象征着生育[32]92。此外,莲子“居山海间,经百年不坏。……又雁食之,粪于田野山旅之中,不逢阴雨,经久不坏”[33]1834,生命力极强。莲之外形与特质均满足先民生殖繁衍的愿望,此是以莲喻女的又一原因。

正是基于对莲强大生命力的认识,采莲可视为生殖力实现的过程。生殖意义的实现要通过男女情爱的表达,故采莲亦是表达情爱的过程。《诗经》未见采莲题材,但《山有扶苏》和《泽陂》以荷起兴。朱熹谓《山有扶苏》是“淫女戏其所私者”[34]82之诗。他又指出《泽陂》“大旨与《月出》相类”[34]130,即“男女相悦而相念之辞”[34]129。郑玄认为《泽陂》将“蒲以喻说男之性、荷以喻说女之容体”[35]379。按上述解释,《诗经》以荷起兴之作大体均言男女之情。《江南》可能被男女青年嬉戏地唱于采莲劳动中,“更有可能用于类似生殖崇拜的祀神活动中,也有可能用于婚礼的歌舞中”[36]。诗歌中对男女情爱或隐或显的表现,实际也是对生殖繁衍的追求。

(三)莲之谐音符合古人对爱情的含蓄表达

我国古代人民对爱情行为往往不予直言,而是借以隐语表达。莲、藕、荷谐音怜、偶、和(合)。芙蓉谐音夫容,加之莲心味苦,正好成为爱情苦涩的隐喻。正如王运熙言:“即景生情,从‘莲’到‘怜’,从‘莲子’到‘怜子’,正是极其自然的联想。”[37]126-127《子夜四时歌·夏歌》“乘月采芙蓉,夜夜得莲子”[15]938,“青荷盖绿水,芙蓉葩红艳。郎见欲采我,我心欲怀莲”[15]939,以芙蓉喻恋爱女子的娇艳面容,以怀莲双关爱怜之情,在比喻与双关的巧妙配合下含蓄叙述一段感情。郎欲“采我”而非“采莲”,呈现男女表露情意的幽默。

采莲指涉劳动,隐喻爱情。罗曼·雅各布森将隐喻的联接功能称为“诗性功能”,日常表达称为“指涉功能”,“诗性功能”在艺术中占据主导地位。汉以后的采莲文学作品,采莲指涉意长期为隐喻意所掩盖,甚至被悬置。如此一来,采莲诗性功能得到凸显的同时,其指涉功能不断被模糊和忽略。采莲由劳动农事变成情爱符号,且这一符号在不断运用中被加以固化。因此,在后世众多文学作品中,凡言及采莲相关之人、事、物,其内容多不出男女相互爱怜。

此外,采莲歌舞的盛行也影响了采莲文学的情感表达。采莲表演注重面对面的声色交流,这一特质必然促使采莲歌辞重声律轻辞采。采莲歌舞的演出场合多为酒宴歌楼,演唱者和听众无暇顾及采莲歌辞内容是否清雅、内涵是否深刻。有机会出入这些场合的观众主要是男性,可以说采莲歌舞的服务对象即是男性。此外,采莲歌舞的表演者以女性为主,故“采莲”内容多是与其生活密切相关的情事。采莲歌舞的表演性质、演出场合、服务对象和传播主体等各方面因素在潜移默化中助推了采莲文学的发展。南朝采莲诗赋多集中、具体地描写女性姿色、举止和心理,形成了艳情色彩和哀伤情调。综合上文梳理出的采莲文学发展脉络可知,从唐宋诗词到元明清杂曲再到现代诗歌散文,各时期采莲文学作品多以女性为表现对象,言男女爱悦之事,表达伤离惜别之情。

莲之花冠,硕大而美,符合古人对美女的评判标准。莲之果实,生生不息,满足人们对生殖的崇拜心理。莲各部位之谐音切合古人对爱情的含蓄表达,如莲之音“怜”,弥漫着爱怜之意;莲之藕丝,丝丝相连,犹如情思不断。此外,采莲歌舞注重声与色,其盛行也影响了采莲文学的情感表达。正是上述诸多因素,促使采莲题材表达情爱主题赓续不断,经久不衰,采莲亦由真实劳动的事象演变为男女情爱的意象。

五、结语

在先秦文学中,采莲还未成为一种引人注目、饶有意味的行为。时至汉代,《江南》古辞将采莲引入文学审美视野,《涉江采芙蓉》则实现了采莲到怀人的过渡。汉以后,文学作品中的“采莲”二字由农事劳动质变为歌舞表演。采莲表演在南朝及以后的隋唐宋元明清各代广为流行,常在歌楼酒宴中侑酒佐欢。采莲女身份亦随之改变,她们多是表演歌舞的女子。受采莲歌舞表演声色的艳情影响,文人当宴应歌而作的采莲文学整体上以女性为表现对象,内容多男女爱悦之事,表达其伤离惜别之情。在这漫长的历史中,各朝采莲文学创作者亦寻求突破。如唐代采莲女身份、采莲诗题呈现出多样化,表现内容回归自然;元明民间采莲创作发生变异——歌采莲以乞食,这在元明杂剧作品中多有体现。

采莲题材表达情爱主题赓续不断,经久不衰,反映出其强劲的生命力。采莲行为由真实劳动的事象演变为男女情爱的意象,究其缘由,古老的审美取向和强烈的生殖崇拜意识决定了其先天性格,巧妙的隐喻机制和采莲歌舞的盛行也极大影响了它的后天发展。正是在这些因素的合力作用下,采莲最终成为关联男女情爱的独特艺术符号。

注释:

① 谢眺《思归赋》“寄北池而采莲……望水叶之田田”出自陈元龙.历代赋汇[M].南京:凤凰出版社,2018:4036.谢眺《游东田》“鱼戏新荷动”出自李善,等.六臣注文选[M].北京:中华书局,1987:415.皎然《答张乌程》“荷叶田田间白蘋”出自彭定求,等.全唐诗:第12册 [M].北京:中华书局,1999:9322.鱼玄机《寓言》“芙蓉月下鱼戏”出自彭定求,等.全唐诗:第12册[M].北京:中华书局,1999:9152.黄庭坚《叔诲宿邀湖上之游以故不果往》“芰荷采尽荇田田”出自北京大学古文献研究所.全宋诗:第17册[M].北京:北京大学出社,1995:11630.