“嘉靖倭患”再议

王 华 锋

(北京师范大学 人文和社会科学高等研究院,广东 珠海 519087)

明代素有“北虏南倭”边疆之患,其中“南倭”为患一度甚烈。元武宗至大二年(1309),枢密院臣僚言:“去年日本商船焚掠庆元,官军不能敌。”[1]此为倭寇侵扰中国海疆的最早记录。入明之后,首次记录倭寇入侵的时间为洪武二年(1369)正月:“倭人入寇山东海滨郡县,掠民男女而去。”(《明太祖实录》卷38,洪武二年正月丙申)自此,倭寇入侵中国事件不绝于书。综观有明一朝,倭寇扰边事件从未消失,时隐时显,但其活动主要集中于前期的洪武朝以及后期的嘉靖朝[据统计,自洪武二年至万历四十六年(1618),倭寇入侵中国辽东、山东、江南/北、浙江、福建、广东等地共计663次,其中洪武至正德时期80次,嘉靖朝548次,隆庆、万历时期35次][2]162-167,其中又以嘉靖朝后期最为猖獗。浙江人采九德在其所著《倭变事略》中记载:

嘉靖癸丑岁(三十二年,1553),倭夷骚动闽、浙、苏、松之境,中患我邑,数载勿靖。幸而渐就歼灭。然东南罢敝极矣。……四郊庐舍,鞠为煨烬;千队貔貅,空填沟壑。既伤无辜之躯命,复浚有生之脂膏[3]。

嘉靖朝后期“倭患”之烈由此可见一斑。

“嘉靖倭患”,即指嘉靖朝倭寇扰边事件,学界又称之为“嘉靖大倭患”“后期倭寇”等,长期以来备受学界关注、研究成果斐然。然而,“嘉靖倭患”究竟始于何时,目前学界尚无定论,主要有“嘉靖二年”(如藤家礼之助认为其发生于“十六世纪二十年代以后”[4];山根幸夫指出,“宁波之乱”是“后期倭寇的发端”[5];樊树志认为,“嘉靖二年发生了‘宁波争贡事件’,使勘合贸易发生危机,因而成为‘后期倭寇的发端’”[6];松浦章认为,发生于嘉靖二年的“宁波争贡之役”,可能是“诱发嘉靖时期倭寇兴风作浪的最大原因”[7];宋烜指出,“嘉靖倭患”是从嘉靖二年“宁波争贡之役”开始的[8];田中健夫在讲述“十六世纪倭寇”的时候,是从“宁波争贡之役”开始的[2]3)、“嘉靖二十六年”[《明史》卷205《朱纨传》传载:“(嘉靖)二十五年擢右副都御史,巡抚南、赣。明年七月,倭寇起,改提督浙、闽海防军务,巡抚浙江”[9]3599;晁中辰认为,朱纨出任浙江巡抚并最终服毒自杀成为一个转折点,此后闽浙地区陷入“嘉靖倭患”的混乱状态[10];苏惠苹认为,朱纨因厉行海禁而死,最终酿成“嘉靖倭患”[11];潘洵认为,嘉靖二十六年浙江巡抚的设置可以看作“后期倭寇”的起点[12]]以及“嘉靖三十一年”(如郑梁生将嘉靖三十一年之后视为明代倭患的后期[13];松浦章认为,嘉靖三十一年是史称“嘉靖大倭寇”的开始[14]55;吴大昕将嘉靖三十一年视为嘉靖朝倭患爆发的重要节点[15];芮赵凯认为,嘉靖三十一年倭寇侵犯闽浙地区开启了明代倭患的高峰时期[16])三种观点。近年来,尽管有学者认为日本学界提出的“嘉靖二年”说“不仅不符合历史事实,而且目的并不单纯”[12],但是“嘉靖二年”说已然被更多的中外学者所接受。

众多学者支持“嘉靖二年”说并不令人意外。嘉靖二年,即日本大永三年,日本大名大内义兴派僧人宗设谦道、大名细川高国派僧人瑞佐赴明请求进行勘合贸易,但两位日本贡使在宁波因阅货先后与座席位次问题发生内讧:

甲寅,日本国夷人宗设谦道等赍方物来,已而瑞佐、宋素卿等后至,俱泊浙之宁波,互争真伪,佐被设等杀死,素卿窜慈溪,纵火大掠,杀指挥刘锦、袁琎,蹂躏宁、绍间,遂夺舡出海去(《明世宗实录》卷28,嘉靖二年六月甲寅)。

另据史载:“日本诸道争贡,大掠宁波沿海诸郡邑”(谷应泰:《明史纪事本末》卷55《沿海倭乱》)[17]832;“两相仇杀,毒流尘世。”(郑若曾:《筹海图编》卷2上《倭国朝贡事略》)[18]172日本贡使在明王朝境内大肆杀掠,犹入无人之境,“倭自是有轻中国心”。给事中夏言遂上疏称“倭患起于市舶”,随之明政府罢市舶、断勘合,然而自此却“奸豪外交内诇,海上无宁日矣”(谷应泰:《明史纪事本末》卷55《沿海倭乱》)[17]833。兵部主事唐顺之据此认为“倭寇之患起于市舶不开”[19],吏部主事许孚远亦断言“市禁则商转而为寇”(许孚远:《疏通海禁疏》)[20]卷400,4334,但明政府还是一度讨论过“闭绝贡路,徐议征讨”(《明世宗实录》卷52,嘉靖四年六月己亥)之事。诸多史料合并观察,“嘉靖倭患”始于“嘉靖二年”一说似为确论。

一、各求所需的中日勘合贸易

嘉靖二年的“宁波争贡之役”作为中日勘合贸易史上的一次突发事件,固然不容学界忽视,但日本学界坚持将“嘉靖二年”视作“嘉靖倭患”的起始时间,实际上是出于对中日勘合贸易的一种不当定位。

首先,中日勘合贸易只是两国间的权宜举措,并非奠定两国关系的基石性制度。所谓勘合贸易,是指明政府向海外有关国家颁发勘合凭证,这些国家依据该凭证与明政府进行的朝贡贸易。洪武十六年,明太祖向暹罗、占城、真腊诸国颁发勘合凭证,从而揭开了中外勘合贸易的序幕。但此时中日两国间则因倭寇侵扰问题并未实施勘合贸易。直至永乐初年,日本室町幕府第三代将军足利义满(1358—1408)为了解决财政窘境,遂通过“册封—朝贡”的方式获得了与明王朝进行金印勘合贸易之权。永乐二年(1404),中日两国进行了第一次勘合贸易。而足利义政执政之后,因其“骄奢淫逸,花费颇多,国内战乱频仍,收不上税,只能依靠朝贡贸易。明朝朝廷希望通过朝贡贸易德化蛮夷”[21]。由此可知,勘合贸易带来的巨大经济利益是日本与明政府通好的主因,而明政府虽有“锐意通四夷”(《明史》卷304《宦官传》)[9]5201以树立“天朝上国”形象的考虑,但是希冀通过勘合贸易维持中日之间的有限接触,从而解决长期不靖的“南倭”问题方是其主要考量。实际上,明政府对日本入贡期限、入贡船只数量以及携带物品数量等都有规定——仅就贡期而言,相对于哈密每年一贡,朝鲜、爪哇等国三年一贡,哈烈、哈三、吐鲁番、天方、撒马尔罕诸国或三年、或五年一贡,西域“番人”五年一贡,日本则是十年一贡,贡期最长,明政府对日本的戒备之心可由此窥之。

其次,日本屡屡违制之举致使中日勘合贸易制度成为虚设。中日勘合贸易实施之初,虽然明政府严格规定“日本十年一贡,人止二百,船止二艘,不得携军器,违者以寇论”(《明史》卷322《日本传》)[9]5591,但是“十年一贡”与日本的利益诉求相去甚远,故而日本不仅在携带物资等方面违反规定,而且几乎年年遣使入贡,甚至一年数至。虽然永乐九年至宣德八年(1433)中日勘合贸易中断二十余载,但是宣德八年重新恢复后,明政府反而放宽了日本的入贡规模:“人毋过三百,舟毋过三艘。”(《明史》卷322《日本传》)[9]5591然而日本并不满足于此,景泰四年(1453)的日本朝贡使团乘船多达10艘、人数则达1200余,且“贡物外所携私物增十倍”(《明史》卷322《日本传》)[9]5591。日本的屡屡违制与明王朝的步步退让形成鲜明对比,其原因无外乎是明王朝在“北虏南倭”的双重压力下,迫切希望通过勘合贸易这一“怀柔”方式解决“南倭”问题,而日本则在一定程度上凭借“倭寇”问题与明王朝隐隐抗衡。

最后,中日勘合贸易本应是明王朝与日本室町幕府之间的官方行为,但是“朝贡贸易自始就不是纯而又纯的官方贸易”[22]。随着政局变动,日本永亨六年(明宣德九年)后,勘合贸易权被地方封建领主大内氏与细川氏所控制。有学者指出,中日勘合贸易的第一期(1404—1410),勘合船“无大名(藩侯)船与寺社船,概由幕府自行经营”,第二期(1432—1547)则是“藩侯船、寺社船占大部分,幕府船仅一二艘或竟无耳”[23]610。伴随日本赴明勘合贸易船只的变化,相关成员亦发生变化,“从行商”渐趋替代官员成为贡使团队的主体。如第二期第四次勘合贸易时(1468年),日方的一号贡船所载人员,除正使及以下职员外,有从僧从仆54人、水手52人、客人35人;而到了第十次勘合贸易时(1540年),其一号贡船有职员15人、水手58人、从行商112人,二号船有职员5人、水手40人、从行商95人,三号船有职员6人、水手35人、从行商90人——“以前名为客人众,只许便乘之商人,后竟成为主体矣”[23]642。更为麻烦的是,这些所谓的“从行商”身份实在难以确定,而倭寇的主要来源地萨摩、肥后、长门、大隅、筑前、筑后、日向、摄津、播磨、纪伊、种子岛、丰前、丰后、和泉等[6],其中大多数又是大内氏的控制范围。“大内氏拥有航海权,可以向室町幕府要勘合符或者直接向明朝朝廷请求颁发勘合符,掌管着日中贸易的实权。日本海盗也向大内氏借勘合符,所以也听命于大内氏。”[21]中日勘合贸易凭证的旁落以及使用的混乱,无疑加大了明政府辨别日本“贡使”抑或“倭寇”的难度。实际上,无论是勘合船还是“从行商”,都在贸易与劫掠活动之间游走:“九州海滨以贼为业者,五船十船,号日本使而入大明,剽掠沿海郡县,是以不持日本书及勘合者,则坚防不入。”[24]

虽然有史家认为发生于嘉靖二年的“宁波争贡之役”使日本“自是有轻中国心”(谷应泰:《明史纪事本末》卷55《沿海倭乱》)[17]832,然而日本“轻中国之心”早已有之——自进行中日勘合贸易以来,日本的屡屡违制行为又何尝不是“轻中国之心”之举?正德六年(1511),日本贡使曾言:“或者上国嫌厌往来之繁,一旦弃小国积世禁贼之功,欲显拒绝之意。变例如此,则恐失我国王之心,废职贡之事,他日海寇闻风复集,其罪谁当?”[23]670已是对明王朝的公然威胁。

二、中日勘合贸易冲突事件多有发生

众多史书对于嘉靖二年的“宁波争贡之役”中日本使者沿途杀掠一事进行了详细描述[“嘉靖二年五月,其贡使宗设抵宁波”(《明史》卷322《日本传》)[9]5592,“沿途杀掠至西霍山洋,杀备倭都指挥刘锦、千户张镗,执指挥袁琎、百户刘恩”(谷应泰:《明史纪事本末》卷55《沿海倭乱》)[17]832[2]88、164;“嘉靖元年,掠宁波濒海乡镇。二年,日本诸道争贡,掠宁波濒海郡县”(郑若曾:《筹海图编》卷5《浙江倭变纪》)[18]322],于是其被视为导致中日勘合贸易终止以及“嘉靖倭患”爆发的重要事件。但是从中日勘合贸易的整个历程观之,日本使团在明王朝境内引发的冲突事件并非此一孤例。如:景泰四年,“日本使臣至临清,掠夺居人,及令指挥往诘,又殴之,几死”(《明英宗实录》卷234,景泰四年冬十月甲申);成化四年(1468),“日本国使臣麻答二郎于市买物使酒,手刃伤人”(《明宪宗实录》卷60,成化四年十一月壬午);成化十三年,“锦衣卫奏朵颜等卫并日本国差来使臣于会同馆争夺柴薪,日本贡使从人殴伤朵颜夷人”(《明宪宗实录》卷172,成化十三年十一月甲子);成化十七年,日本使臣“沿途多索船马,夹带货物,装载私盐,收买人口,酗酒逞凶,骚扰驿递”(《明宪宗实录》卷220,成化十七年冬十月壬寅);弘治九年(1496),“日本国遣使入贡,至济宁州,夷众有持刅杀人者,其正副使寿蓂等不能约束”(《明孝宗实录》卷116,弘治九年八月庚辰);等等。

尽管日本贡使在中国境内的不法行为时有发生,但中日勘合贸易并未因此中断。明代中日勘合贸易前后共进行17次[23]623-627,其中6次引发了规模大小不一的冲突,而“宁波争贡之役”不过是其中的一次而已。与以往不同的是,“宁波争贡之役”是两个日本“贸易使团”在中国境内发生火并,且向明王朝军队发动进攻,进而引发东南海疆动荡的冲突事件。尽管明王朝在此次冲突事件中损失惨重,且因给事中夏言上书“倭患起于市舶”废除浙江市舶司,但到了嘉靖十八年,足利义晴派僧人周良赴明,请求明王朝发给准许贸易的勘合符,得到允许。于是中日两国于嘉靖十八年与嘉靖二十七年顺利进行了勘合贸易。另据统计,嘉靖二年至嘉靖二十六年间仅发生过9次倭寇侵扰事件[2]164-165,可见这一时期倭患问题并不严重,亦可证明所谓的“海禁”之举——“关闭市舶”与倭患问题并无太大关联。

相对于日本贡使的不法行为,其身份更令人难以确认。弘治年间吏部右侍郎杨守陈曾云:

倭奴僻在海岛,其俗狙诈而狼贪……至永乐初,始复来贡,而后许之。于是往来数数,知我中国之虚实,山川之险易。因肆奸谲,时拿舟载其方物、戎器,出没海道而窥伺我。得间,则张其戎器,而肆侵扰;不得间,则陈其方物,而假称朝贡。侵扰,则卷民财;朝贡,则沾国赐。间有得不得,而利无不得。其计之狡如是(郑若曾:《筹海图编》卷12《经略三·通贡道》)[18]847。

中日勘合贸易的第二期,日本已进入战国时代,勘合贸易的主导权逐渐落入地方大名之手,因而“伪贡”事件时有发生。如:“成化二年,伪贡。倭船至宁波,觇知有备,矫称进贡。时都指挥张翥洞烛其伪贡之奸”(郑若曾:《筹海图编》卷2上《倭国朝贡事略》)[18]171-172,而日本船只乘明政府官军不备,“袭破大嵩所”(郑若曾:《筹海图编》卷5《浙江倭变纪》)[18]322;成化五年,“倭夷奸谲,时来剽掠海边,见官兵巡捕,乃阳为入贡,伺虚则掩袭边境”(《明宪宗实录》卷67,成化五年五月辛丑);在“宁波争贡之役”后,时任兵科给事中夏言亦曾提及日本“差遣先后并勘合真伪”问题[25]。除“伪贡”之外,另有“不及期”入贡的情况发生。如:嘉靖二十三年,“夷僧寿光等一百五十人来贡,以不及期却之”;嘉靖二十四年,“夷属肥后国得请勘合于夷王宫,遣僧俅来贡,以不及期却之”(郑舜功:《日本一鉴》卷7《奉贡》)[26]。因史料阙如,“不及期”入贡者的身份亦难界定。时人曾云:“倭之来也,辄矫云求贡,苟或海防弛备,即肆劫掠。”(钱薇:《与当道处倭议》)[20]卷214,2237学者指出,日本贡使真伪难辨“在明朝君臣看来才是真正的致乱之源”[27]。

对于明政府而言,实无解决倭患问题之良策。元世祖时期,“舟师十万征之,至五龙山遭暴风,军尽没”(《明史》卷322《日本传》)[9]5587,元朝东征日本的前车之鉴为时不远,加之“北虏”的巨大压力,使得明政府在处理倭患问题之时显得非常谨慎。洪武五年,朱元璋对刘基言道:“东夷固非北胡心腹之患,犹蚊萤警寤,自觉不宁。议其俗尚禅教,宜选高僧说其归顺。”(严从简:《殊域周咨录》卷2《日本国》)[28]52而在中日勘合贸易的初期,日本政府对倭寇的打击力度较大,如:“永乐乙酉冬十二月……献所获倭寇尝为边患者二十余人;永乐丁亥……献所获倭寇道金等……永乐戊子……献所获倭寇。”(郑舜功:《日本一鉴》卷7《奉贡》)[26]学者指出:“在第一期勘合贸易时代,两国使船,来往不绝。”[23]599由此可见,由于日本政府打击倭寇之功,明政府默许了日方在贡期、货物等方面的屡屡违制行为。然至中日勘合贸易第二期,“日本只欲得贸易之利益,未曾遵守《宣德条约》,进贡之度数、人数和船数,力求增多,而无讨伐倭寇捕送于明之事”[23]598,加之日本贡使在中国境内屡造事端,遂使明王朝陷于两难境地。一方面,明王朝担心“拒绝交通,则倭寇之侵害愈甚”[23]598;另一方面,出兵征讨日本则既不切实际,又力有不逮。

三、针对走私贸易的“朱纨海禁”

有明一代多海禁之策,故有学者认为“海禁政策正是当初导致倭寇之祸愈演愈烈的主要原因”[29],而嘉靖二十六年朱纨出任浙江巡抚并厉行海禁,亦被一些学者视为“嘉靖倭患”的诱因。实际上,当时东南海疆地区的走私贸易与海禁政策实施的关联性更大一些。嘉靖二十六年,巡按御史杨九泽以浙闽地区“时有倭患”和“海寇出没无常”为由,请求设“巡视重臣”[杨九泽指出:“浙江宁、绍、台、温皆枕山濒海,连延福建福、兴、泉、漳诸郡,时有倭患。沿海虽设卫所城池控制要害,及巡海副使、备倭都司督兵捍御,但海寇出没无常,两省官僚不相统摄,制御之法终难画一”(《明世宗实录》卷324,嘉靖二十六年六月癸卯)]。朱纨的浙江巡抚授职敕书载:

浙江濒海阻山,宁波乃倭夷入贡之路,衢、处二府矿徒时或窃发,近年福建漳、泉等府豪民通番入海,因而劫掠沿海军民,肆行残害,甚则潜从外夷,敢行反叛。宁、绍等处亦虽各设有海道兵备及总督备倭等官,全不举职,且浙江地大,钱粮狱讼视他省倍繁硕,久无巡抚官统理,是为缺典(朱纨:《甓余杂集》卷1《浙江巡抚》)[30]14。

此段史料涉及日本朝贡、矿工暴乱、违禁通番下海以及浙江地方官制等问题,虽然提及“倭夷”,但只是时人对日本人的称谓,并非“倭寇”之意。正如清人赵翼所言,尽管明清以来“倭乱由海禁所致”之论支持者甚众,但实系“闽浙人腾谤之语”[31]。

与“时有倭患”相比,“海寇出没无常”与“福建漳、泉等府豪民通番入海”所引发的走私贸易问题方是明政府关注的焦点。明王朝与他国之间虽以勘合贸易为主,但是私人贸易尤其是海上走私贸易从未中断。如宣德年间,“官员军民不知遵守,往往私造海舟,假朝廷干办为名,擅自下番”(《明宣宗实录》卷103,宣德八年六月己未);至弘治时期,仍“有贪利之徒,治巨舰出海与夷人交易”(《明孝宗实录》卷82,弘治六年十一月乙卯)。学者指出,洪熙至弘治年间“私人海外贸易仍在暗中存在并有所发展”,正德年间则“随着抽分制的实行和海禁的废弛,朝贡贸易进一步衰落,而私人海外贸易明显趋于活跃”[32]。

嘉靖三年,御史王以旗指出:“福建滨海居民,每因夷人进贡,交通诱引,贻患地方”(《明世宗实录》卷38,嘉靖三年四月壬寅);嘉靖四年,浙江巡按御史潘仿指出:“漳、泉等府黠猾军民,私造双桅大舡下海,名为商贩,时出剽劫”(《明世宗实录》卷54,嘉靖四年八月甲辰)。此时的走私贸易与海盗劫掠活动已有扩大之势。嘉靖八年,林富上疏请宽海禁,又致使走私贸易得到较快发展;而葡萄牙人从广东转移到闽浙一带活动,遂导致走私贸易渐趋失控。针对此种情形,嘉靖帝不得不下令禁止私人贸易:“禁沿海居民毋得私充牙行,居积番货,以为窝主。势豪违禁大船,悉报官拆毁,以杜后患”(《明世宗实录》卷108,嘉靖八年十二月戊寅);嘉靖十二年,嘉靖帝再次要求“一切违禁大船,尽数毁之。沿海居民,私与贼市,其邻舍不举者连坐”(《明世宗实录》卷154,嘉靖十二年九月辛亥),然而收效甚微。

此时参与中国沿海地区走私贸易的主要是中国的海寇与葡萄牙人,虽有日本人参与其中,但倭寇入侵事件并不多见。“宁波争贡之役”之后,海疆政策收紧已是大势所趋。朱纨出任浙江巡抚后,实施“革渡船、严保甲、搜捕奸民”(《明史》卷205《朱纨传》)[9]3599三策,其中“奸民”主要指海寇和从事走私贸易者,而非倭寇。同时值得关注的是,朱纨因遭闽浙“势家构陷”而自杀,亦令人把怀疑的矛头指向“奸民”。由此可见,朱纨出任浙江巡抚并厉行海禁的嘉靖二十六年,亦非“嘉靖大倭患”之开始时间。又据史载:

(王直嘉靖)乙巳岁(二十四年)往市日本,始诱博多津倭助才门等三人来市双屿。明年复行,风布其地,直、浙倭患始生矣(郑舜功:《日本一鉴》卷6《海市》)[26]。

尽管这里称“浙倭患始生”,但是此时日本人主要聚集于双屿,且数量有限。朱纨于嘉靖二十七年攻打双屿、嘉靖二十八年攻打走马溪时,击毙与擒获的多为中国人与葡萄牙人,亦可证明这一时期“嘉靖倭患”尚未形成。

四、嘉靖三十年中日局势的变动

尽管众多学者将“嘉靖大倭患”爆发的原因指向明王朝的海禁政策,但是陈学文教授早在20世纪80年代就曾指出:“嘉靖倭患的发生是由日明双方深刻的政治经济矛盾所引起的。”[33]嘉靖三十年(日本天文二十年),日本大内氏的灭亡以及明政府的“宽海禁”政策对“嘉靖倭患”的爆发产生了重要影响。

日本应仁元年(明成化三年),细川胜元等势力强大的守护大名参与了畠山家发生的家督斗争,并引发了以足利义尚、山名宗全为西军与以足利义视、细川胜元为东军的二分天下的斗争,该斗争一直延续至文明九年(成化十三年),史称“应仁之乱”。此次动乱对日本影响深远,“放火、抢劫成为家常便饭,殃及普通民众。不仅仅是京都,战乱还波及守护大名的领国,整个国家处于动荡之中。”[34]连年战争导致室町幕府名存实亡,失去了对日本全国的控制权。与此同时,中日勘合贸易也发生了重大变化:“港口城市堺的商人承包了遣明船,后来又被和博多商人联合的大名大内氏垄断。”[35]大内氏垄断中日勘合贸易的行为引起其他地方大名的强烈不满。

日本天文二十年八月,长期掌握中日勘合贸易权的大内氏遭受重创,大内义隆(1507—1551)家臣陶隆房(后改名晴贤)发动叛乱,大内义隆被迫自杀[36],“勘合符也被战火烧毁,而幕府政府也因战乱无暇顾及勘合贸易”[37]。连年战乱与荒旱天灾,致使日本民不聊生,于是“海盗、奸商、武士、浪人、流民、亡命,在大内(封建领主)支持下,勾结中国的奸商、凶徒、逸囚等不逞之徒,以及蒙蔽一些失业的劳动人民,组成一支庞大的海盗队伍、向我国沿海进行掠夺的武装集团”[33]。中日勘合贸易制度在实施之初,虽然存在诸多问题,但在一定程度上保证了中日之间相对正常的贸易往来。然而,中日勘合贸易凭证在战火中烧毁,无疑使得原本可以从事中日贸易的“倭人”失去了谋生之道,从而走上了掠夺之路。

就明政府而言,早期虽然希望日本能够主动缉捕倭寇,但是并未放松海防建设。明政府实行了“寓兵于农、屯守结合”的卫所制度,其中沿海地区共设卫54、千户所127、巡检司231,另有烽堠、墩台、水寨若干[18]卷3-7,217-490。卫所制度以及出海巡捕等海防措施的实行,对倭寇起到了一定的震慑作用[38]285,尤其是望海埚之战后,“倭大惧,百余年间,海上无大侵犯。”(《明史》卷91《兵志三》)[9]1499然而,明中叶以后,地方承平日久,武备废弛,人多不知兵,“府虽有城而弛斥不堪御寇”(严从简:《殊域周咨录》卷3《日本国》)[28]103。“由于沿海卫所制度在16世纪以前被忽视,这给海盗创造了许多机会”[39],此时的海盗群体自然包括来自日本的倭寇。

朱纨出任浙江巡抚前,“浙、闽海防久堕,战船、哨船十存一二,漳、泉巡检司弓兵旧额二千五百余,仅存千人”(《明史》卷205《朱纨传》)[9]3599。朱纨则言:

问军数不知,问船数不知……又如战哨等船,铜山寨二十只,见在止有一只;玄钟澳二十只,见在止有四只;浯屿寨四十只,见在止有十三只:见在者俱称损坏未修,其余则称未造。又如巡检司在漳州沿海者,九龙镇等处共一十三司,弓兵九百五十名,见在止有三百七十六名;在泉州沿海者,苎溪等处共一十七司,弓兵一千五百六十名,见在止有六百七十三名(朱纨:《甓余杂集》卷2《阅视海防事》)[30]24-25。

朱纨出任浙江巡抚之后,一方面通过“禁海”解决沿海走私贸易和海寇问题:“凡双樯艅艎,一切毁之,违者斩。乃日夜练兵甲,严纠察,数寻舶盗渊薮,破诛之”(谷应泰:《明史纪事本末》卷55《沿海倭乱》)[17]834;另一方面则加强海防建设,添置新船、增设水寨、整顿水军,并派得力将官驻扎险要之地:福建都指挥使卢镗率水军守福宁、海道副使翁学渊率陆兵守福宁、海道副使柯乔守漳州、佥事余爌守泉州、备倭黎秀守金门、把总孙敖守流江等。朱纨的海疆治理措施取得一定实效,“旬月之间,虽月港、云霄、诏安、梅岭等处,素称难制,俱就约束。府、县各官,交口称赞”(朱纨:《甓余杂集》卷2《阅视海防事》)[30]24-25。随后,双屿之战的胜利以及走马溪大捷亦证明了朱纨加强海防建设之成绩。然而,嘉靖二十八年,朱纨因厉行海禁被闽浙人构陷而自杀身亡,随后明政府“罢巡视大臣不设,中外摇手不敢言海禁事”,“浙中卫所四十一,战船四百三十九,尺籍尽耗”,就连其招募的“福清捕盗船四十余,分布海道,在台州海门卫者十有四,为黄岩外障,副使丁湛尽散遣之”(《明史》卷205《朱纨传》)[9]3600-3601。“一卫不满千余,一所不满百余”(唐顺之:《条陈海防经略事疏》)[20]卷260,2749成为常态,海防再度废弛。

嘉靖三十年,日本大内义隆被迫自杀、勘合贸易凭证被毁,而明政府的海防政策也出现重大转变。经兵部尚书赵锦覆议的董威、宿应参“请宽海禁”的建议得到嘉靖帝批准,自此海防洞开,倭患再起[谷应泰《明史纪事本末》卷55《沿海倭乱》载:“嘉靖三十年夏四月,浙江巡按御史董威、宿应参前后请宽海禁,下兵部尚书赵锦覆议,从之”[17]835;朱国祯《皇明大政记》卷31《补遗》亦云:“(嘉靖)三十年四月诏复宽海禁(从浙江巡按宿应参之请)”]。

嘉靖三十年四月是嘉靖帝下诏确定“复宽海禁”的时间,浙江巡按御史董威则在嘉靖二十九年初就已上疏“请宽海禁”。董威,字重夫,河南信阳人,曾任川御史、浙江巡按御史、大理寺右寺丞、南京大理寺卿等职[40](《明世宗实录》卷409,嘉靖三十三年四月丁酉)。关于董威“请宽海禁”一事,许崇熙《嘉靖以来注略(宪章外史续编)》卷4记载较为详尽:

(嘉靖二十九年)二月,川御史董威言:罢海禁时,闽、越滨海宦家, 惟诱番货为利。番人肆掠出没,不逞之徒,为之内导。王直、徐海、毛滶据近岛,拟于王者。朱纨明晰其情,特严海禁,镌暴勾引诸豪,欲遂除之,于是哗者四起。比(董)威巡按闽、浙,豪贵争赂之,以弛禁为便。内阁主之,尽反纨令,卒酿大乱。

此则史料虽然提及“(董)威巡按闽、浙,豪贵争赂之,以弛禁为便”,但是董威是否即因闽浙“豪贵争赂之”而“请宽海禁”则难以确证。宿应参,字文炳,山东掖县人,曾任太仆寺卿、浙江巡按御史等职,其“请宽海禁”应是在董威之后,但具体时间不明。赵锦,字大卿,直隶良乡人,时任兵部尚书[41](按《明史》卷210《赵锦传》所载为另一赵锦:浙江余姚人,嘉靖二十三年进士,万历年间加兵部尚书)。嘉靖三十年十二月,赵锦在面对“北虏”问题时声称:“自古御寇之道,战守为上,羁縻终非长策。乃开市甫毕,而旋三入寇,防微杜渐,诚宜审处。”(谷应泰:《明史纪事本末》卷60《俺答封贡》)[17]907赵锦的“宽海禁”与“严塞防”的主张形成鲜明对比,亦可看出明政府在面对“北虏南倭”问题时,其防御的重心是北部边疆。

五、嘉靖三十一年:倭患大爆发

嘉靖三十年日本大内氏的灭亡以及明王朝“宽海禁”政策的出台,对中日两国政局的影响颇深,不过这一年倭寇入侵事件并不多,据统计,倭寇入侵江南江北和浙江各1次[2]164-166。实际上,自嘉靖二年至嘉靖二十九年,倭寇每年进犯的记录也多为1次,间或为2次。然而,嘉靖三十一年倭寇活动达到13次之多,史书中多有记载:

(嘉靖三十一年四月,)漳、泉海贼勾引倭奴万余人,驾船千余艘,自浙江舟山、象山等处登岸,流劫台、温、宁、绍间(《明世宗实录》卷384,嘉靖三十一年四月丙子)。

壬子(嘉靖三十一年),倭众破黄岩,掠定海,浙东骚动(邓球:《皇明泳化类编》卷128)[42]。

嘉靖三十一年四月,倭寇台州(佚名:《嘉靖东南平倭通录》)[43]。

嘉靖壬子,忽有倭寇据上海之柘林为巢穴[44]。

倭患日剧,于是廷议复设巡抚。(嘉靖)三十一年七月以佥都御史王忬任之,而势已不可扑灭(《明史》卷322《日本传》)[9]5594。

(嘉靖)三十一年,倭贼大掠浙东(《明史》卷212《俞大猷传》)[9]3734。

嘉靖三十一年王直移巢烈港。直既破陈思盼,求市不得,乃引倭彝突入定海关(郑若曾:《筹海图编》卷5《浙江倭变记》)[18]323。

嘉靖三十一年二月,倭寇海滨(郑若曾:《筹海图编》卷7《山东倭变记》)[18]455。

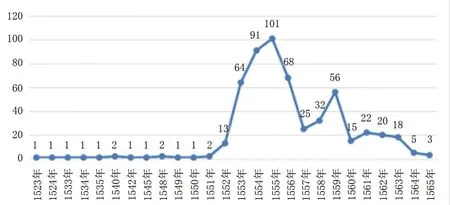

嘉靖三十一年之后,倭寇活动逐年增加。据统计,嘉靖三十二年64次、嘉靖三十三年91次,嘉靖三十四年达到最多的101次(参见下页图)[2]164-166。仅就倭寇活动次数而言,嘉靖三十一年的突然增多,确实非同寻常,故有部分学者视其为“嘉靖倭患”爆发的起始时间。

这里,中日海洋交通中的季风问题值得关注。风帆贸易的显著特点是要借助季风与洋流:

大抵倭船之来恒在清明之后。前乎此,风候不常,届期方有东北风,多日而不变也。过五月风自南来,倭不利于行矣。重阳后风亦有东北者,过十月风自西北来,亦非倭所利矣。故防春者,以三、四、五月为大汛,九、十月为小汛。其停桡之处,创焚之权,若倭得而主之,而其帆樯所向一视乎风,实有天意存乎其间,倭不得而主之也(郑若曾:《筹海图编》卷2下《日本纪略》)[18]179。

发兵库时在二三月,或七八月。由博多经五岛横断中国东海,概利用秋季所谓小汛(东北季节风),于十月十一月间到北京,在彼地度岁,待翌年初夏之西南季节风而回航[23]610。

大内义隆自杀是在嘉靖三十年八月,日本内乱的形成需要时间,而错过当年的季风期,倭患在嘉靖三十一年四月爆发也就是必然之势了。

图 嘉靖朝倭寇入侵事件

结 语

明代“南倭”问题时隐时显,并于洪武和嘉靖两朝酿成巨祸。关于“嘉靖大倭患”始于何时这一问题,“嘉靖二年”说的深层原因是将勘合贸易制度视为明代中日关系的基础与核心,但其忽略了中日两国在勘合贸易的实施目的、规制遵循等方面存在的差异性,且随着时间的推移,中日两国在勘合贸易中的地位亦发生了重大变化。“嘉靖二十六年”说实则是视明清时期中国“闭关锁国”观念的延续,亦是对朱纨“厉行海禁”政策的否定,忽略了倭患的长期性以及明清政府实施海疆建设的正当性与合理性。正如曲金良教授所言:“所谓‘明清海禁’,是被夸大、歪曲、妖魔化了的问题。其实,‘海禁’是古今中外许多国家在许多历史时期根据其政治、经济、军事时局经常采取的维护本国利益的政策措施……明清政府对之实行的并不是海禁政策,而是有效的国家管理的贸易保护政策。”[45]“嘉靖三十一年”说虽注意到了倭患浙东,但是忽略了“嘉靖倭患”的动态变化,仅凭“倭寇犯台州,破黄岩,大掠象山、定海诸邑”以及“倭既自浙创归”(谷应泰:《明史纪事本末》卷55《沿海倭乱》)[17]835立论有欠公允。同时,无论是“嘉靖二年”说、“嘉靖二十六年”说抑或“嘉靖三十一年”说,都有意无意间将倭患发生的原因指向中国自身,从而忽略了一个基本事实——日本是倭寇的来源地,日本内部问题方是引发倭患的最根本原因。

首先,就日本而言,倭患与日本国内局势息息相关。前期倭患时,日本处于南北朝分裂时期(1333—1392),后期倭患时,日本则处于战国时代(1467—1585)。“垄断了勘合贸易的大内家族于1551年(嘉靖三十年)灭亡,日本与中国之间的正规贸易通道中断了,商人们进行贸易的手段除了走私贸易之外别无他法”[14]54,可见日本内乱是造成东亚海域倭患的根源。其次,就中国而言,嘉靖朝海防渐趋废弛,朱纨的厉行海禁之策实属强弩之末,勉强支撑,朱纨自杀后,海防再度废弛。嘉靖三十年,明政府通过了浙江巡按御史董威、宿应参以及赵锦“请宽海禁”的提议,无疑是对虚弱不堪的明代海防体系的致命一击,“自是船主土豪益自喜,为奸日甚,官司莫敢禁”(谷应泰:《明史纪事本末》卷55《沿海倭乱》)[17]835,嘉靖三十一年的倭患大爆发也就不可避免。

众多中外学者尤其是日本学者将倭患的发生归咎于明朝的海禁政策,如木宫泰彦认为:“然若果拒绝日本贸易,倭寇之侵害必甚,故虽规定拒绝而不能实行”[23]632;而宫崎市定竟然说:“所谓倭寇,绝对不是以强取财物为目的的强盗集团”[46],“所谓的‘倭寇’,是由于明朝行之过甚的锁国政策本身出现了破绽所导致的。”[47]实际上,倭寇入侵与所谓的海禁政策并无太大关联,与其说是海禁政策阻止了中外海洋贸易,毋宁说是入侵者只能作出及寻找一些苍白无力的辩解与托词。“实际上,不但绝贡以后有倭寇侵扰的事,就是足利义满称臣、奉表入贡时期,日本籍海盗在中朝两国沿海的劫掠骚扰活动,也没有中止过。”[48]洪武之后倭寇入侵活动进入低潮期,是由于明政府加强海防建设与实施海禁政策的结果,“然禁严而倭患尚剧”[49],“弛海”之后果也就可想而知。

至明中后期,随着朝贡贸易渐趋没落,走私贸易则日益严重:“各夷朝贡,例许稍挟私货以来,盖羁縻远人,宜俯顺其情而不可过防,以伤其向化之心也。”(《明武宗实录》卷43,正德三年十月甲戌)面对走私贸易,明政府并未严格控制,反而提出“不可过防”之论,这无疑进一步激发了沿海民众追逐海洋利益的欲望,“驾造巨舶,私置兵器,纵横海上,勾引诸夷”(《明武宗实录》卷113,正德九年六月丁酉)。诚如学者所言:“明中叶以后,由于商品经济的发展和国内外形势的变化,曾经盛极一时的官方朝贡贸易江河日下,趋于衰落。同时,明代社会中已逐渐形成因利益驱动而要求向外发展的新兴势力,即私人海外贸易在政权的高压下非但没有消亡,反而日益壮大”[50];“森严的海禁政策在沿海地区蓬勃发展的商品经济大潮的冲击下,很难得到严格执行。自洪武年间起,江浙、福建、两广沿海之民就不顾朝廷的严刑酷罚,交通‘外番’,私易货物。”[38]279嘉靖三十一年,在日本内乱与明朝人走私逐利的双重作用下,加之明政府的“宽海禁”政策导致海防废弛,最终导致了“嘉靖倭患”的爆发。

——明代嘉靖大倭寇的形象》