书籍设计中的现代性品质刍议

——以“物感”为核心

吴 涛

(四川文理学院 美术学院,四川 达州 635000)

当前,对于中国书籍设计而言,整个现代设计范式从西方移植而来。[1]以包豪斯设计教育体系,奠定了现代设计的观念基础和体系原则。其体系中的系统化、模块化、标准化思维模式逐渐得到凸显,冷漠与理性的视觉感官表达逐渐得到确立,西方设计价值体系的现代范式,逐渐被视为中国现代造物品质的准则和标杆。如此一来,中国书籍设计中游离于现代体系下的不同语境符号元素,在“传承与弘扬民族文化”的美好愿景之下交织融合,以实现“中西合璧”的归旨和期许。但在实际操作中,始终难以营造出民族性的现代审美感知,造成实现当代书籍设计的现代性品质总是存在现实的偏差。也即学者赵健所说,中国书籍设计的发展与书籍社会功能的整体诉求,始终存在着方向上的错位感和价值体系上的模糊性。[2]或许我们可以回归至造物设计本身,重新回到中国传统造物的源点,去探究中国人独特的造物美学机制,以感物的视角探寻传统造物、观物、兴物的自然哲学和理念,进而转向书籍设计中的质料感官和体悟层面——“物感”,其是实现当代性、民族性特质的源本,是促成构建中国式现代性品质转化、再造的基础。

一、物感维度:书籍设计中场域空间的构建

书籍是三次元的六面体,是立体的存在。[3]当读者端拿书籍,触摸、目视、扫阅,前后翻转、由表及里,这种立体空间的存在更为明显。书籍信息传达的语境,在于建立读者与书籍内域空间及整体立体造型的交融与互动关系。吕敬人先生曾把书籍比喻成“信息诗意栖居的建筑”,提出“书籍是时间的雕塑,书籍是信息栖息的建筑,书籍是诗意阅读的空间场所”,书籍的物质属性和立体形态赋予了书籍实体空间维度的存在和延伸属性。书籍的质料设计和取材是建立物感维度的基础。当今书籍设计者已普遍把材料的使用作为重头戏,[4]纸质材料的合理选择使书籍物的物质属性和感性价值得到有效地发挥。相较于西方现代书籍设计倡导的国际主义设计风格,即注重书籍设计简约、秩序、重编排的设计理念,体现出功能主义、非装饰化、理性主义等特点,并将“少即是多”的设计理念贯穿到书籍设计的始终。而中国书籍设计师在中国传统造物文化的熏陶下,其更加注重对“纸质物料”的微感探究。如2016 中国最美书籍《全图本茶经》,由书籍设计师张志奇设计,其装帧涵套对植物纹理纸的选用;吕敬人先生设计的书籍《范增谈艺录》,其扉页环节对特种毛络纸的甄选。诸类书籍中的创作环节都是对纸质物感的运用,其物感维度来源于各类天然植物根茎的交融与叠加,柔韧自然,饱含温度,叠加在不到毫厘的内域里,质料物性的肌理、光泽、张力、透明度、视触感等属性营然而生,呈现出多维的物质特性与变化。

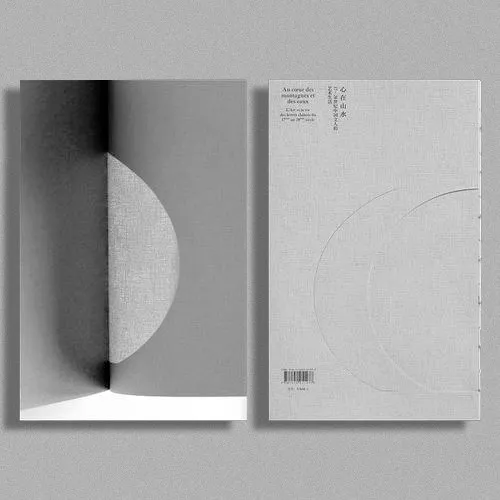

中国书籍设计在西学进程中也不断强调书籍设计的系统化、信息化、规范化。一方面使设计的色彩、文字、编排、装订排版等精准的转化为信息要素,并进行有效的传递;另一方面,在理性视域下,当代人的感性要求使受众在崇尚技术理性的同时,对自然物的原始感知有更多的诉求。质料物感维度赋予的材质特性、肌理视触、色彩感知、审美意境等内容便视作书籍重要的感性要素,其可以衍生为自然化的感性温存。因此,作为拥有感知神经主体的人,在接收来自书籍物固有的质感投射时,其材质物背后所关涉的自然、历史、人文与时空就会形成一个场域。中国最美书籍《心在山水:17-20 世纪中国文人的艺术生活》(如图1),彰显出古朴、简约的时代气息,封面、封底均采用纹理均匀的画布纸,肌理维度的质感契合了书籍主题内容中古代文人崇尚艺术追求的指向。内页则根据功能和内容的不同,分别采用不同类型的纸张,建构了书籍物感丰富的感官投射和维度层次的表达。烫金与激光雕刻工艺的介入运用,刻画出历史环境中存在的拱门和窗户的简约形态,由此,指证和还原了文人画士生活的历史空间“场域”。

图1 《心在山水:17-20世纪中国文人的艺术生活》刘晓翔设计

现代领域,西式书籍设计更多追求的是平面视觉层面中“形式与功能”问题,关注设计中文本的构成、对比、均衡、空白等内容。中国传统造物体系中,对自然物的探究已经上升到物美学高度,其注重传统文化艺术固有的特质和内涵,复归传统造物文化工序本源的表达,探究物料文化视触感官的当代构建与融入,彰显书籍物质料维度的物感投射。书籍《桃花坞新年画六十年》(如图2)荣获2016 年“中国最美图书”。该书内页选用了不同类别的仿宣纸、圣经纸、雅致纸、招贴纸,注重画面本身的刻印工序,体现质料物性压印成型而呈现立体维度的质感。总体而言,物感的直呈和维度的表达源于纸质肌理叠加的视觉量感,其可以营造文本内容的想象空间,构建书籍阅读的环境和层次,也会随着读者阅读的深入以及空间环境的变化呈现出丰富的特性。可以说,书籍设计中的物感就是书籍物的感性力量。直感力量,是给予读者和受众最初的直观印象。书籍的物感体现就是中式书籍现代性品质的重要环节,其影响着当代受众的阅读品位和质量。

图2 《桃花坞新年画六十年》潘焰荣设计

二、物感间性:书籍设计中人与物的居间性展开

中式书籍设计中的“间”,即为一种中间性、中介性,可存在为交互内容及方式的内域空间。古人“仰观天象,俯察地形”,从有限“间”的空间领域把握天地之道、感舒万物之情,并将其运用于造物艺术中,体现出实用功能与审美功能的融合,从而孕育出“天圆地方”“以小观大”“境生于外相”的美学追求。中国传统造物因“间”的存在,就有了交互的审美空间,体现出丰富的情感和想象的造物精神。当代书籍设计中的“物感间性”,以物感的凸显为直呈,在质料为介质的空间里,将人与物的触感延伸到空间层面,转化为多种感官触动的接触方式,形成独特的人与物的间性展开方式。由此,生成自然化的间性设计,实现书籍本体与受众之间的互动与交融,进而全方位解放人的感性。

设计是创造人造物的科学,相对于书籍设计而言,设计是连结各个领域的居间性活动,其介于科学与艺术之间,自然与生活之间,形式与感悟之间,社会与文化背景之间,成为实现诸界面之间转化的中介性活动。可以说,由于设计中介的使然,物感间性留存了文化、媒介、读者交融的空隙,从而构建读者与书籍物的对接方式,进一步为信息媒介的传递、空间场域化的展开、精神意境的表达建立铺陈作用。与此同时,在精神世界日益丰富的今天,读者自身拥有个人化与经验化的感知方式,其并非推崇理性思维下的系统化认知方式,而是更注重书籍物与内容信息交融视触的多维感官投射与体悟,是感应式与经验式的融合,牵涉着不同读者特定的记忆。在以人为主体的自由式审美经验的主导下,筑构了书籍本体与受众感官交互式审美空间的敞开,通过温存记忆的联想以及文化物符的指引,“感物心怀,情来神会”审美意向式情境得以建立。书籍本体内容中信息、文字、图像等信息夹杂着质料物性的肌理、色彩与沉香,其在一系列感官触动的交互作用下,实现了受众与书籍本体内容信息的多维度传输过程。“吕敬人——书艺问道40 年书籍设计展”中“书之五感”装置的设置,由于“设计中介”的导引作用,书籍物“间性”的内域延伸出人与物更多交互的可能,读者通过看、翻、品、触、感等互动行为体现纸质书籍丰富的物感特征。

现代视域下,人与自然的关系性危机蓬生,加之现代性分化危机愈演愈烈,设计“物”逐渐被视为理性冷漠之物,同时,也确证了现代设计思维下的系统论、模块化体系并非能全部涵盖诸感官表达的全部,尤其在书籍设计中单向度凸显“物”的实用功能,谋求“物”的单纯性利用,以满足人的工具性需要,其被现代学者称为缺少自然化感知和温存的“逼促之物”。由此,“物”的自在性和间性空间就会狭窄,致使人与物的居间性颇为倨促。中国传统造物观以“道法自然”为主要思想原则,追求人与物自然化的相处境界。《髹饰录》中提及“凡工人之作为器物,犹天地之造化”,意在揭示造物行为追求“天”“地”“人”三者的和谐统一,尊重自然、返璞自然,直至实现“天人合一”的境界。由此,设计的实质是处理人与世界的关系性问题,物感“间性”的内置、通联特征建立了书籍物与受众的内交性,从而筑构起一个不受抑制的、自然化的,无物之压迫而饱含人性温暖的内域空间,人与物交互的居间性拓展开来,不同的历史、文化与记忆方可融入其中,进而实现人与书籍信息内容的交融。

书籍设计中人与物的间性感悟,除了设身处地地构建书籍主体内容相符的视觉符号,搭建物符与受众交互的平台,使书籍物从质感层面向书籍内容、叙事、记忆延续化展开。同时,书籍的纸张是本体,间隙的物序还通过材质的肌理唤起自然化的感知和历史的记忆与联想。

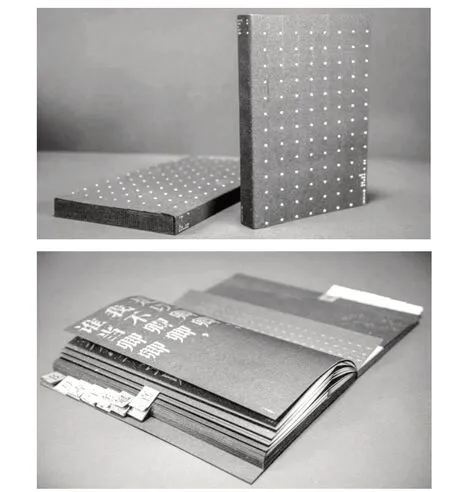

《这个字,原来是这个意思》(如图3)荣获“2020 最美书籍”,是一本解读中国汉字之美的工具书。该书整体采用独特的书籍形态和翻阅方式构成整体设计思路,黑色质地的调性结合金色工艺的图文,给人以厚重的物感投射。人与书籍物的交互通过标准字体窗口开启互动,隐藏在页面间的金色文字夹缝而出。沉稳古拙的质料物性在文字内容的介入之下形成物感间性的展开,文字深厚的文化沉淀得以在人的记忆和感知下相互交融,其前世今生的解读就跃然宣纸之上,也如受众在世界之内与人照面相遇的瞬间,感觉与物相互开放。异域向人不断敞开,人的感性心灵在这种遭遇中被激活,回复到一种源始生动的振颤之中……都借由这一异域的展开,从而开启一种本真体验。[5]这也即日本著名设计家杉浦康平所说,必须让“读者在页面空间中‘行走’,在翻阅时间过程的流动中享受到诗意阅读的体验,更可流连于阅读空隙中‘间’的联想”。[6]

图3 《这个字,原来是这个意思》尹琳琳设计

三、物感营造:书籍设计中质朴物感的凸显

中国传统物感之学是对天地万物的品质及万千形态的直观把握,形成了中国文明所独有的知识传统。其知识演变的独特路径是物感直观,承载着感物美学的情感感应和集中反映,而非西方理性分析式演进。中国独特的物感体验,如宣纸的自然纹理、园林的巧夺天工、丝绸的柔美丝滑、玉器的精致通透、竹笛之清脆悠扬等,都是来源于自然物内敛本真的感物投射,代表着物的感应方式。自古,物的“营造”在古代园林设计领域体现得较为通透,其主张造园须“有自然之理,得自然之气”,追求“虽由人作,宛自天开”的艺术形态,[7]以人工之美营造天然之态,精于营建,而复归于朴素,从而达到自然真美的审美意境。也如明人文震亨在《长物志》中所说,自然可以产生忘怀悉心的审美效果。其与西方设计伦理的理性思维相比较,它是非常独特的,是柔性的,内视化、体验性的,偏重于对物的品质、肌理和幽微情致的涵咏。[8]

现代中式书籍设计中,设计师也在试图追求书籍物的自然他性,汲取自然物的营养,还原书籍物自然特质的品相,逐而返璞归真。其目的是造就书籍物原真的物感感知,营造阅读的质朴氛围,并结合图文信息的介入、视觉符号的联想并置,进而产生丰富的审美意境。此等探求也为后阅读时代注入了一丝回归本真的温存,同时,其也成为当下书籍设计师追求的至高境界。书籍物的设计,不单只是崇尚文本信息快速精准的传递,注重传播要素科学精准的考量,而是构造和指印周边环境有生气的元素。[9]其营造的意境可通过提炼物符“形”的联想感知;实体物“自然体感”;以及“纸”独特的自然肌理和通透的张力来表达。这些在历届“中国最美书籍”中均有体现,如2010 年度“中国最美书籍”——《怀袖雅物:苏州折扇》(吕敬人设计),其书籍函套巧妙提炼了扇形题签,采用了竹片、扣环等元素,附带内置古扇的镇纸木盒,诸种环节的设计丰富了苏扇艺术秀雅的人文内涵,其营造出一种富有东方气息的柔和的阅读氛围,观者被推进到置身性的卷入和游离体验的深度;再如2016年度“中国最美书籍”《学而不厌》(曲闵民设计),书中选取不同质地的宣纸来印刷书画艺术作品,还原书画艺术的原真性,即水墨艺术浸染的品质感,从而营造出符合主题内容“学”的境界。

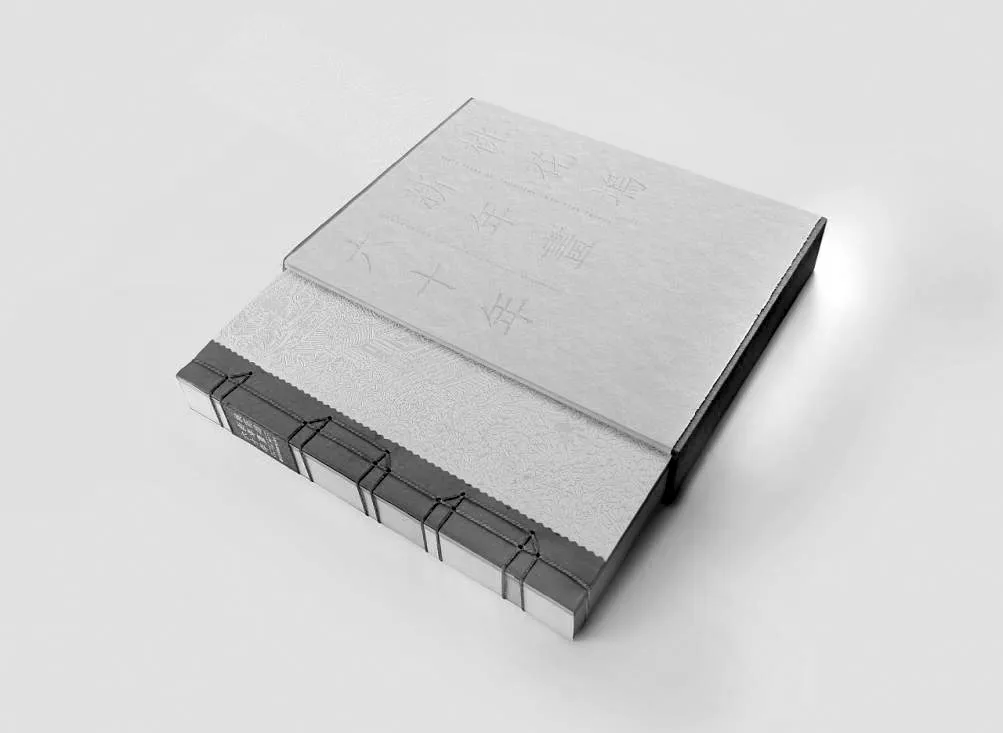

物感的营造,源于民间手工艺的质朴与自然温度。线装装订手制工艺的保留,精装封面的手工制成,书口及书顶、书根的毛边处理,传统刻印的现代还原,手工制纸原生肌理再造运用,处处体现着中国文化造物的传承与物感的当代构建。书籍设计中物感的凸显并非建造,而是营造。中国书籍设计师把材料的运用视为书籍设计重要环节,赋予了书籍视、触、听、嗅、味五感之美,使之更具生命力,[10]材料的得当使用也可以起到“没有文字的语言、毋须图像的绘画”功用,体现出超乎想象的表现力。也可以形成特定空间的联想,营造出历史的记忆空间。书籍《乐舞敦煌》(如图4)源自“物”本身的本源,有着自身的形态和纸场,护封的纸材选自四川特种手工毛边纸,营造出手工制不规则的边缘形态,封面以手撕拼贴的方法装裱,整体呈现出做旧的效果。书脊点染的随机效果增添了书籍主体内容营造的氛围感和沧桑感。

图4 《乐舞敦煌》曲闵民设计

四、物感解放:中式书籍现代性品质的创造与转换

物感解放归根到底是人的解放,意味着意义创造的自由。造物创作主体的人在书籍设计中扮演着导演的角色,统筹各环节的安排,创新思维、前卫理念、编辑观念、信息构架等成为书籍设计创新品质的灵魂,同时,与受众建立感官的交互世界,在以纸质物料为载体的界域中,形成物感场域化的对接交流方式,不断拓展认知领域的边界。法国学者让·鲍德里亚通过对传统家具及家居摆设的研究,认为在设计中,物的呈现——空间、结构、装饰、动线、材料等充满了权力、等级符号,仪式性功能的扭曲、压抑和道德向度的紧紧束缚,[11]使创作主体前卫的思想和理念被禁锢,创新思维的拓展举步维艰,停滞不前。然而,书籍设计从整体造型、装帧形式、图案择取、纸材选择、整体编辑都充满了创想思维的建构,是以设计师主体主观意识推动的创造性行为。正如黑格尔认为,现代世界的原则就是主体性的自由。[12]概言之,即精神层面诸多重要的方面都应该获得自由地发挥,书籍设计的物感和纵深维度才能依靠自由意识与创新思维施展开来,从而建立纸材肌理物感层面向书籍设计纵深领域的转译与对接。其所预示着物感的解放实质是思维的解放,即脱离传统旧世界等级和意义世界的藩篱,物摆脱了繁复装饰与象征意义的束缚,作为物理现场的一种直感、情绪效力。[13]书籍造物主体应突破传统意义上物的约定成俗和旧式观念,以实现书籍造物物感内视层面的意义去蔽和物性展开。书籍设计作品《订单——方圆故事》中装订锁线边界边距扩大,形成左右两个阅读的视域,彼此联系又有间隔,打破了常规观念中书籍呈现的格局及装订方式的界限;蛇皮袋材质作为故事主题的线索媒介,被直接置入到书封的装帧表达,物感的表达超出了美感的维度,而以故事记忆呈现出物的“场”的回忆和亲近感。物感理论以现代性为基础,通过关注物的内感视角,探索瞬间现代性维度所带来的全新感性体验,并试图通过这种体验来实现人与物之间的相互解放。

物感解放是当代书籍中式物序格局整体意义的重构与延伸。国际主义风格体现为理性、抽象、简约、陌生化的视觉导向,工具理性与系统思维的表达形成了西方书籍设计的现代物序格局,其凸显内容信息的直观性、整体性、顺畅性,注重编排、变换与形式感的表达,随着中西文化的交融以及西学的影响,其也促成了中国当代书籍从书籍装帧到书籍整体设计,再到编辑设计观念的转变。相较于西方现代书籍的现代性,书籍中式现代性品质建立的关键,不在于过多依赖诸多形式感的表达,而是内感觉活性物感的萌动,是物从身体深处的击中和涌现。其以物感为基础,表达当代书籍设计“物以载道、自然外化”的书感理念,同时,也是形成受众诸感官“心物交融”的体验特质,并贯穿于书籍整体设计的诸环节,此等是在数字媒介视域之下,回归传统造物美学体系,是对观物、感物观念的重启和延续。可以言说,物感意义指向的自由开放是现代性物感格局的基本特征,之于书籍设计中,体现为对受众世界的充实度、丰富性、开放性和切身的生活感。其不是倡导波德里亚的悲观主义言论——推进现代社会分化危机的加剧,加强符号统治在人际和人与自然之间的分裂模式,而应该倡导融入和谐的方式,来解决现代社会中不断加剧的分化危机,以实现分裂与和解。中国现代书籍因物性的敞开,在创造、调节物序的走向,形成纸质书籍中东方柔性的、内敛的,以心感、交感为内蕴的物序格局。

物感解放是现代书籍造物文化与时俱进的时代要求,是彰显东方物美学的意涵与范式。中国有着三千多年的书籍设计历史,书籍造物设计中呈现出的造型形态、装帧形式、质地肌理、阅读方式、编排样式与审美取向都为世界书籍文化遗产留下了光辉的一笔,这其中包含古代先贤对书籍质料物感的探究与运用,如晋代文人傅咸在《纸赋》中盛赞魏晋时期书籍造纸“夫其为物,厥美可珍。廉方有则,体洁性真。含章蕴藻,实好斯文。取彼之弊,以为己新。揽之则舒,舍之则卷。可屈可伸,能幽能显。”[14]其既是对纸张性能的描述,也是对当时卷轴装典籍形象、生动的描绘。再如北宋纪传体史书《新唐书》取用澄心堂纸(楮皮纸),其书物料质地缜密而拿捏手上具有轻盈之感,南唐后主李煜形容该书用纸“肤如卵膜,坚洁如玉,细薄光润,冠于一时”。[15]在现代领域,国外设计师、文化学者也在回望和汲取中国古老书籍造物文化的智慧。杉浦康平先生设计的书籍《宇宙志》,其切口处的左翻右翻,呈现出不同的星云画面,这种切口图案的设计就源于中国古籍在书口绘制山水画的技法;德国著名汉学家雷德侯在《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》一书中认为:“套格”则可以被看作是中国古代汉字的网格系统,这与西方现代书籍设计编排中“栅格系统”如出一辙,都是规范书籍文字的整体美和秩序美。[16]这些传统书籍设计的造诣之举,以及对书籍质料的感物体验,可以借助现代设计思维的激活,通过提取、转译、衍变及再设计,实现当代书籍设计以“物感”为导向的品质表达。现代书籍设计中物感的解放是设计师主体剥离旧式观念束缚的革新与解放,其实质是借传统造物对“物感”的探究而唤起的一场对传统造物文化的重新审视与延伸。

结 语

中国现代书籍设计在西式功能向度之外建立了以东方“物感”为指向的现代品质新路径,其深耕于传统造物文化,建立书籍设计中场域化的空间。关涉书籍设计中人与物的居间性层面,生成质朴内敛的自然营造哲学,以及崇尚创想自由和前卫的革新理念,其在当代数媒语境和工具理性科学之下重新探寻书籍设计中人、物、自然和谐的现代系统观。同时,现代性的要求赋予了书籍设计中“物感”更多的功能和延伸属性。其衍生出的现代意义在于它对书籍整体的设计观念和现代审美感有一种延展的可能性,其能在现代性分化的各维度、界面之间伸缩、转换、渗入、互动。从而实现当代书籍设计具有民族手工温度和自然审美特质的现代性品质。