新高考改革背景下等级赋分制政策研究

摘 要:自2014年新高考改革正式启动以来,各省陆续采用等级赋分制进行高考计分,而等级赋分制直接影响选考制度的实施效果,进而影响新高考的改革质量。运用文本分析法对我国21个省市的60份等级赋分制相关政策文件进行分析研究,其结果表明,各省市等级赋分制的相关政策文件在发布、实施的过程中存在下述问题:政策调整不及时;高考改革政策数量繁多而缺乏等级赋分制专项政策;实践先于政策出台;政策工具使用单一。这些问题不利于等级赋分制的优化发展以及新高考的平稳推进。为此,教育主管部门应该及时调整并完善政策文件,尽快出台等级赋分制专项政策,对政策工具的使用进行优化组合,促进等级赋分制的合理完善,以推动新高考改革实践的良性发展。

关 键 词:等级赋分制;新高考改革;政策文本;选考制度

引用格式:郎平.新高考改革背景下等级赋分制政策研究[J].教学与管理,2024(04):65-70.

2014年9月3日国务院发布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,新一轮考试招生制度改革全面启动,打响了新高考改革的第一枪。新高考招生制度改革的突出特征是取消文理分科,实行“3+x”选考制度和“一科两考”制度。在此背景下,不同难度的学科之间、同一学科不同次数的考试之间的成绩结果如何进行等值、比较,是新高考改革的重难点。经过诸多专家反复研究论证,在权衡利弊之后,最终采用了等级赋分制。等级赋分制是一种相对性评价制度,它针对考生个体在考生群体中的相对位置来对其进行赋分评价。2014年12月,教育部发布《关于普通高中学业水平考试的实施意见》,明确指出“计入高校招生录取总成绩的学业水平考试3个科目成绩以等级呈现,其他科目一般以‘合格、不合格’呈现。具体比例由各省(区、市)根据基本教学质量要求和命题情况等确定”。截至2022年12月,我国已有21个省市颁布了等级赋分制相关政策文件。本文从文本分析的角度,对21个省市的60份政策文本进行分析,进一步梳理不同省市政策文本的政策差异、共性特征,并基于对省际政策的理性审视,提出政策优化与建议,不仅探究了各省份如何将国家政策与地方特色有机结合才能促进基础教育质量的提升,还可以为尚未制定相关条例的省份提供参考。

一、等级赋分制政策研究设计

1.政策文本

一般意义上的政策文本是政治实体所颁布的方案、规划、计划、措施、法案、准则、方针等各种文本形式的总和。而政策文本的实施主体是行政部门或者行政组织以宏观战略利益为出发点,根据既定行政目的而构建出的行为准则。在教育政策方面,重大教育政策往往是相关政府意图的浓缩及其相应的可视化存在,其强制性、权威性能够直接有效地促成公共认同。按照科德对于教育政策文本意义的阐释,教育政策文本乃是“通过制造和维持认同而产生真正的社会效果”。因此,对一些重大政策文本进行针对性的文本分析,不仅能解读政策的实施意图,增强政策的可读性以提高政策接受度,更能够帮助政策制定者了解政策实施现状的及时反馈,从而为进一步优化相关政策措施提供依据,以促进政策行为主体利益的合理化。

2.研究对象与资料来源

本研究以明确实行新高考等级赋分制的21个省市发布的等级赋分制有关文件为主要研究对象。其中,一部分文件属于各省为促进新高考的有效实施而正式颁布的、具有法律效力的规定性文件;另一部分是各省市为完善以及强化等级赋分制的实施力度而颁布的补充文件或政策解读,但是這一部分政策文件均属于“教育行政部门在一定时期内为实现一定教育目的而制定的关于教育事务的行动准则”范畴,因此也被列为研究对象的一部分。

本研究涉及的政策文件均为各省市相关教育部门公开颁布、印发的文件,因此在具备可获得性和衔接性的同时具有高度公开性、权威性。所以这些文件材料具有进行深入分析与研究的价值。这21个省市的等级赋分制相关政策文件的汇总见表1。

二、等级赋分制政策分析

1.政策基本特征

(1)从颁布时间上来看,浙江、上海率先开启改革步伐

浙江省颁布时间最早,于2014年9月9日颁布《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》,等级赋分制的政策措施在此方案中予以呈现,并阐述了基本赋分形式,即“以高中学考成绩合格为赋分前提,根据事先公布的比例确定等级,每个等级分差为3分,起点赋分40分”。政策出台效率较高,利于等级赋分制的稳定实施。上海市紧跟浙江省的步伐,于2014年9月18日颁布《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》,该方案公布了上海市的学业水平考试成绩采用“五等划分”的计分方式。之后,第二、三批以及第四批改革试点省份依次颁布等级赋分制相关政策文件,拉开了新高考改革的崭新序幕。

(2)从颁布数量上来看,部分省份相关政策数量过少

浙江省发布的等级赋分制的相关政策文件共有8个,在数量上居于各省首位。上海、北京、山东以及江苏颁布的相关政策为4个,而其余省份的颁布数量均不及4个。政策文件的颁布数量反应的是一项教育政策的受重视程度以及政策实施深度。从各省份颁布的具体数量来看,第一批以及第二批新高考改革试点省份的政策数量较大,在等级赋分制的更新、完善工作上也做得相对到位,而部分省份在等级赋分制上的政策颁布数量相对较少,颁布的时间间隔也相对较大,不利于政策的实效更新。

(3)从发布机构上来看,等级赋分制政策制定形式相对单一

新高考改革背景下,各省份等级赋分制政策文件的发布机构以相关教育主管部门以及政府部门为主,其中相关教育主管部门包括省(市)教厅、省(市)教委、省(市)招委、考试院等,而政府部门主要以省政府、省办厅为主。部分省份的政策颁布涉及多个机构的协作参与,如山东省的4个等级赋分制政策,由山东省人民政府、山东省教育厅、山东省招生考试委员会以及山东省人民政府办公厅四个机构进行颁布实施。除此之外,江苏省的4个政策文件由三个机构颁布,发布机构也较为多样。而政策系统的稳定运行必然涉及到不同部门以及不同组织机构之间的协同合作,这能够从多种角度对政策进行补充,并在多样化的政策站位下促进政策的协同治理。但我国部分省份的等级赋分制政策文件的颁布机构较为单一,如北京市的4个文件均由北京市教育委员会负责颁布并予以实施。这在一定程度上反映出,在等级赋分制这一政策文件上,部分省份的相关管理部门之间的政策合作意识较为薄弱。除此之外,各省的政策文件以政府制定为第一要义,其他部门仅处于服从治理的地位。呈现出“等级一线性”的部门间协调模式,具有明显的政府导向性特点,政策制定形式相对单一。

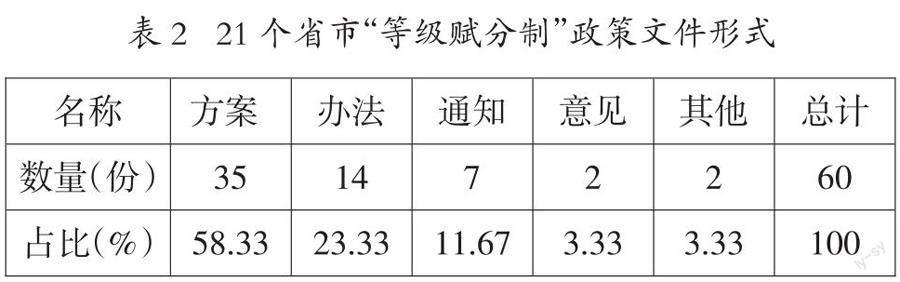

(4)从文本形式上来看,等级赋分制的重要性还未凸显

各省的政策文本主要以政府部门以及教育主管部门发布的“方案”“办法”“通知”和 “意见”为主,具体文件见表2。其中“方案”共有35条,占比最大,为58.33%;“办法”位居其次,共有14条,占比23.33%;然后是“通知”,共有7条,占比11.67%;最后是“意见”和其他,分别为两条,占比3.33%。一般来说,以“办法”“方案”以及“通知”为标题的政策文件的颁布目的是对特定主体或者项目作出规范性指导,亦或是对其具体行为准则进行规范。因此,等级赋分制的政策文件标题多以“办法”“方案”为主。除此之外,在政策文件的标题中明确地呈现“赋分”二字的包括广东、福建、贵州三个省份,其他省市则多将等级赋分制的政策内容置于新高考改革的其他文件中予以呈现,未出台等级赋分制的专项政策,由此可见,制度的重要性未被凸显。

2.政策目标

政策目标是政府为解决特定问题而采取的行动及所要达到的目的和效果,兼顾公平與效率。等级赋分制的实施是为了促进新高考的稳步推进,在此背景下,等级赋分制的政策目标主要包括以下两个方面。

(1)保证选考公平

选考是增大学生学习科目选择权的最重要方式。但是选考是对不同考试科目进行多样化组合,而不同科目的难易程度迥然不同,若简单将各科考试成绩的卷面分进行相加,计入高考总成绩并进行比较,这样的计分方式既不科学也不公平。因此,等级赋分数制将原始分数通过一定规则转换成等级分值来进行比较,有效平衡学科难度差异,在保证选考公平性的同时促进高考分数的合理分布,以达到新高考改革平稳推进的目的。

(2)稳定学科分数水平

等级赋分制能够按照一定规则科学地转换原始分数,并且按照一定比例合理分配考生成绩。在此基础上,全省学生的各科考试分数在各个分数区间的分布较为均匀,因而全省的高考成绩能够处于一个相对稳定的水平。如浙江省、北京市、天津市在等级赋分制中均设置了21个级别,按照一定比例,分别设置各区间的分数额度,并设置最低分数等级,有效规避了因分数差距过于悬殊而导致考生分数比例失调的风险,稳定了全省各个科目的分数水平。

3.政策工具

政策工具是为达到政策目标而采取的方法、手段和措施。政策工具的选择与使用是以政策具体实施的预期效果为基础,将政策文件的要求以及目标等概念转化成特定实施手段。在政策工具类型的划分上,不同学者根据自身研究需求,对政策工具进行不同维度的划分。本研究采用豪利特和拉米什的分类方式,将政策工具分为自愿型政策工具、混合型政策工具和强制型政策工具三种。从政策文本内部出发,结合各省的等级赋分制政策文本,审视其政策工具使用的结构及其联系,以此来揭示政策工具的选择和使用过程中存在的问题,为等级赋分制的制定以及修订提供参考依据。

研究结果显示,由于等级赋分制关系到各省市新高考改革的分数产出质量,所以各省市政府以及教育有关部门将根据本省市具体情况,对全体考生的成绩予以统一赋分形式,等级赋分制相应地就具有高度统一性,实施过程也具有高度强制性。因此,各省市等级赋分制政策文本采用的多为强制型政策工具。如浙江省、北京市、上海市等省市在政策文件中强调了贯彻执行、确保、必须、规定、要求等词。等级赋分制政策文件的颁布实施,并非各下级单位自主选择、予以实施,而是需要各校一致发力、贯彻落实,故而较多使用强制型工具具有合理性。不过,其他类型的政策工具也有可取之处,政府运用强制型政策工具制定具体赋分规则的同时,在相关补充文件的颁布上,可以结合采用混合型政策工具、自愿型政策工具,以丰富等级赋分制补充文件的颁布、实施形式。然而,在等级赋分制的政策文件方面,自愿型政策工具以及混合型政策工具实际上使用较少,大部分省份的政策文件存在着政策工具类型使用单一的问题。

4.政策措施

对各省市等级赋分制政策的具体措施进行分析,能够探究国家政策与地方特色结合的实际效果,进一步揭示政策指导的适切性。

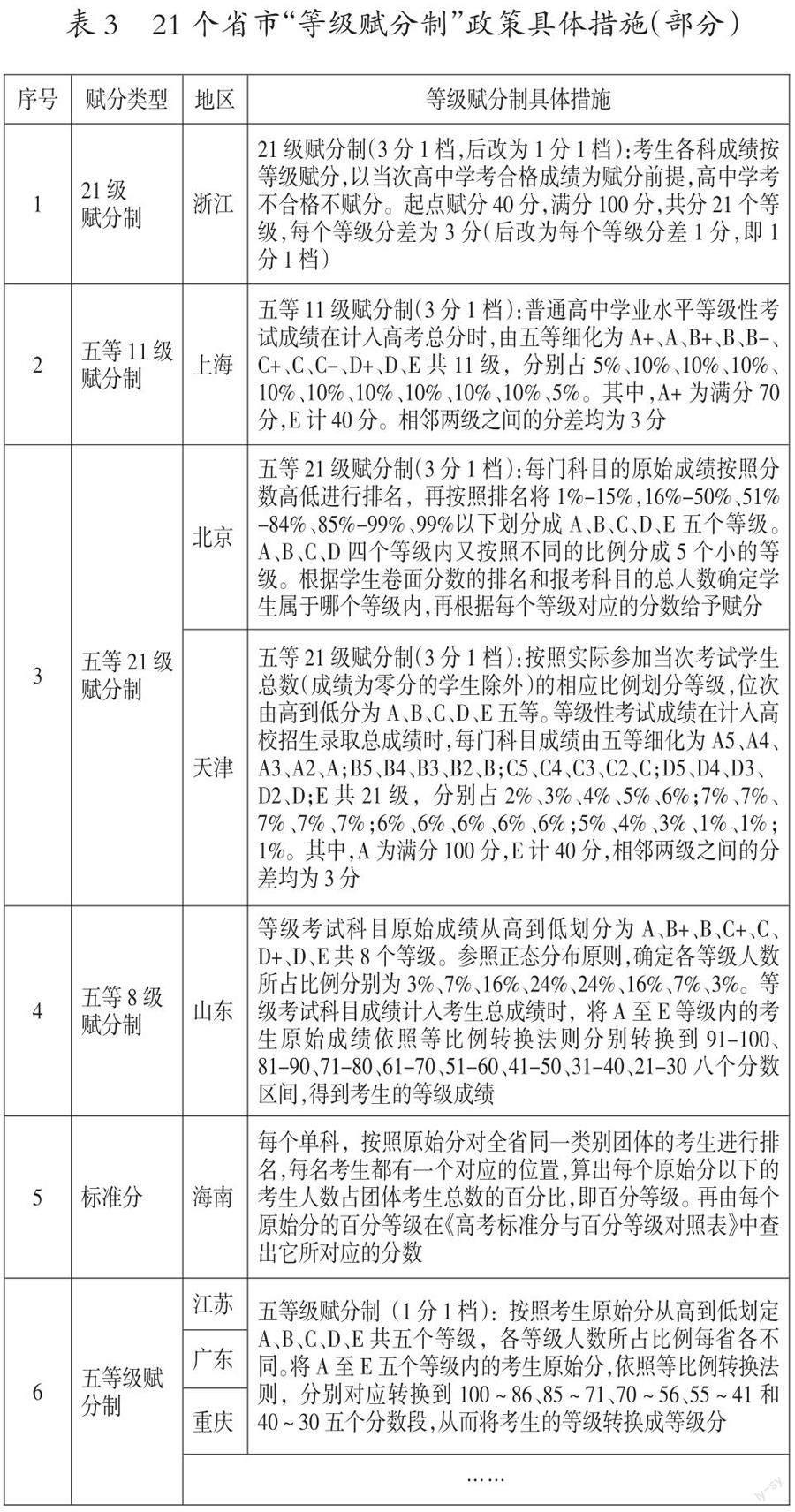

对21个省市的60份政策文件中的具体赋分规则进行梳理分析之后发现,新高考改革背景下的等级赋分制主要可以分为六大赋分类型,见表3。其中浙江省采用21级赋分制,北京、天津均采用五等21级赋分制,上海市采用五等11级赋分制,山东省采用五等8级赋分制,海南省采用标准分形式,江苏、辽宁、河北、湖北、重庆等15个省市均采用五等级赋分制。

多样化的赋分形式保留了省际差异,有利于各省市新高考改革的个性化发展,适应了新高考改革科学选拔各类人才的需求。

三、等级赋分制政策研究的结论及完善对策

1.研究结论

从多维度对各省等级赋分制的政策文件进行归纳分析,发现主要存在以下几方面问题:

(1)政策调整不及时

教育政策调整是教育政策主体依据政策实施效果以及评估结果,对正处于实施进程中的政策做出一定删补或修正,以完善政策的一个动态过程。教育政策调整形式各异,主要包括政策修正、政策更新、政策增删以及政策撤换等。新高考改革背景下的等级赋分制作为一种具有创新意义的计分制度,由于缺乏一定参考经验,需要在摸索中创新。因此,在政策推进过程中,理应根据实施效果、实践反馈进行针对性的调整,以使政策更新完善。但是,研究结果显示,各省市在等级赋分制政策文件的更新完善上存在下述问题:

首先,政策文件不更名。在等级赋分制相关政策文件上,各省先后颁布的各类文件存在着文件同名的现象,如上海市、山东省、海南省将等级赋分制置于普通高中学业水平考试这一类型的政策文件内进行公布,而这一类型的政策文件在政策更新时,常年使用同一种政策名称,缺乏一定区分度。有些省份甚至沿用旧高考的相关政策名称,不利于新高考改革的有序推进。

其次,政策内容不更新。在等级赋分制上,大部分省市颁布了多个政策文件。但是在对这些政策文件进一步进行剖析之后能够发现,在赋分规则的讲解以及细节补充等方面,较多文件的内容并无实质更新,先后颁布的多份政策甚至存在着内容完全一致的现象,这表明等级赋分制的政策完善不及时。作为一种新生事物,等级赋分制的完善之路较为漫长。因此,各省市必然需要基于实施现状、效果反馈,对此进行相应的修改、调整,以促进政策的完善发展。如面对文理科的选课人数呈现极端化的发展趋势,浙江省在2017年11月发布《浙江省教育厅关于完善学考选考工作的通知》,确定了等级赋分制数量保障机制,以确保各学科的人数基本稳定。除此之外,面对“三分一档”的赋分形式存在的赋分公平争议,在聆听社会声音、研究实践反馈以及制度探索的综合影响之下,浙江省人民政府于2020年6月颁布《关于进一步做好高考综合改革试点工作的通知》,并明确表示“选考科目等级赋分的分差由3分改为1分”。浙江省做到了根据实际情况对等级赋分制进行及时调整、修改,不僅促进了本省政策优化发展,更为其他省份的政策更新提供了可靠借鉴。但是研究结果显示,较多省份在等级赋分制的政策颁布与实施上很少做出调整,政策文件的完善效率有待提高。当然,也有可能是这些省份的改革进度相对缓慢,拥有更多机会去参照其他省份的成熟措施、可靠经验。

(2)缺乏专项等级赋分制政策

新高考改革系列文件的种类与数量较为繁多。部分省份如广东省、福建省、贵州省,在新高考改革启动后,先后颁布了等级赋分制的针对性文件:《广东普通高中学业水平考试思想政治等4门选择性考试科目等级赋分方法制订》《福建省普通高中学业水平选择性考试科目赋分办法》《贵州省普通高中学业水平选择性考试科目等级赋分办法》。但是研究结果显示,绝大部分省份的等级赋分制都是依托其他类型新高考政策文件的颁布而公之于众,缺乏专项政策的颁布。这种针对性文件的缺失,极易造成等级赋分制的政策内容、政策设计以及政策解释不全面的现象出现,从而降低政策实施质量和效果。与此同时,不明确以及不具体的政策分析极易给基层地方学校带来政策解读上的困惑,造成政策理论与实践之间的理解鸿沟,不利于等级赋分制的有效实践与推进。

(3)实践先于政策出台

新高考改革正式启动后,各省陆续出台系列政策文件。部分省份如浙江省于2014年9月颁布《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》,在新高考改革的首批文件中,就对等级赋分制进行了介绍,并适当解释了具体赋分规则。但是大部分省份在新高考改革的首批政策文件中,对于等级赋分制仅仅是一笔带过,没有相应的解释与分析。如北京市、江苏省、广东省、湖南省、安徽省在政策文件中均明确表示,“等级赋分转换办法将另行制定,之后再另行公布”。在新高考这一创新型改革逐渐提上日程,甚至是予以实践之际,部分省份仍未能出台具体的赋分规则,导致各地教育部门以及各地方学校在落实、贯彻新高考政策要求时难以获取更为直观有效的政策信息。此类改革实践先于政策出台的现象意味着各地学校在落实等级赋分制之时仅有宏观概念依据,而缺乏专项政策的具体支持,因此实践过程中无法获得可靠政策依据和针对性政策指导,政策支撑力明显不足。

(4)政策工具使用单一

强制型政策工具的最佳运用前提是地方对于中央的高度支持,是所有政策工具中执行最迅速并且成本最低的运作机制,虽然容易形成或者加深地方和中央的矛盾、对立关系,但它不需要额外成本的付出就能够达到既定目标,并且利于政策自上而下有效执行。各省市根据实际情况,制定符合本省市教育基础的赋分标准,并将等级赋分制强力落实到各地区学校,具有一定强制性以及不可违抗性。可见,等级赋分制采用强制型政策工具具有一定合理性。但各省在使用政策工具时,只考虑了强制型政策工具,而完全忽视了其他类型政策工具的多元作用。新高考改革是尚处于萌芽探索阶段的新鲜事物,在等级赋分制政策文件的颁布过程中,政策工具的单一使用,可能会降低政策落实的灵活性,也不利于政策活力的激发。

2.完善对策

科学合理的政策文件的颁布是等级赋分制得以有效实施的重要前提之一,各省颁布的政策文件总体上较为完善具体,新高考改革也因此在一定程度上实现了预设目标,但在政策设计以及政策实施方面,仍然需要努力探索、不断完善。

(1)及时调整并完善政策文件

在改革时间不一致、教育资源分布不均以及教育水平不一的情况下,各省的政策实施进度有所差异。因此,各省应该根据实践结果以及实时反馈,对等级赋分制的政策文件进行针对性的调整与更新。除此之外,政策颁布不及时导致实践先于政策出台这一现象的出现,极易加重地区学校在等级赋分制上的模糊化理解。

首先,政策文件的颁布要跟上改革实践的步伐。教育政策的及时颁布,是推动教育决策稳定实施、教育方针有效落实的关键步骤。所以,在新高考改革提上日程之际,各省市应该及时出台等级赋分制的政策文件,让政策文件跟上改革的步伐,在有效解除群众疑惑的同时提高改革效率。

其次,及时更新政策文件名称以及政策内容。颁布文件之时应该避免文件重名现象的发生。不同的文件名称应便于提高政策文件的区分度,益于提高政策主体在政策搜索以及政策解读上的效率。除此之外,部分省市在颁布政策补充文件之时,需要进一步完善政策内容,对政策的具体内容、实施细节、注意事项等进一步作出详细的解释分析,以便 于大众对政策信息的精准把握。

最后,及时修改并完善政策欠妥之处。在新高考不断推进以及等级赋分制得以实施的过程中,各省应该加强对于社会声音的关注,及时了解社会对于等级赋分制的反响,随时留意意见、收集意见,并努力寻找最优解决方案以修改政策欠妥之处,为政策的稳定实施奠定坚实基础。

(2)尽快出台等级赋分制专项政策

政策类型主要分为专项政策和相关政策两类,专项政策指针对大数据应用、发展而出台的一系列政策,是政策制定者为了更好地促进相关政策的落实与推进而制定的深化政策了解度的一种专门政策类型。

专项政策的缺失加深了政策实践主体与政策制定者在决策意识上的理解鸿沟。因此,各省市尤其是尚未公布具体赋分细则的省市,应该尽快出台等级赋分制的专项政策。这不仅能够对等级赋分制进一步作出细化阐述,以期实现政策意识有效传播的目的,更能够促使地方学校在政策落实上与各省市教育部门的决策意见保持高度一致,无疑有利于等级赋分制的有序推进,也有助于新高考改革结果的稳定产出。

(3)优化组合政策工具

在新高考改革推进和等级赋分制实施过程中,省际差距、下级地区以及各类学校之间的教育环境差异等都对等级赋分制的实施提出了更高要求。单一政策工具的使用并不能满足新高考改革复杂环境之下的多样化改革需求,强制型政策工具的单一使用可能不利于下级部门、各地学校以及社会群众的参与意识的投入,更不利于等级赋分制政策活力的激发与提升。因此,政策制定者应该将各政策工具的优势有效组合。比如,适当增加混合型政策工具的使用,允许各级教育部门、各地学校在国家以及本省制定的总要求之下,在颁布相关政策文件之时,结合各自特色,合理组织并创新推动等级赋分制的科普与落实工作,以便更好地调动各地方学校落实等级赋分制的积极性。

总之,优化政策工具的使用类别与使用比例,不仅能够避免政策工具的單一使用所带来的不良影响,而且可以促进等级赋分制政策的合理规划与有效实施。

参考文献

[1] 刘希伟,韩娟,翁灵丽.新高考等级等级赋分制:学生认可度的实证研究——基于浙江省的实证研究[J].教育发展研究,2017,37(22):31-35.

[2] 罗晓燕.新高考背景下普通高中“走班制”政策研究——基于19个省份政策文本的分析[J].当代教育论坛,2022(01):19-26.

[3] 袁振国.教育政策学[M].南京:江苏教育出版社,1996:11.

[4] Codd.The Construction and Deconstruction of Education Policy Documents[J]. Journal of Education Policy,1988,3(03):235-247.

[5] 罗若愚,范利君.2006-2014年我国创新政策制定主体协同问题研究[J].中州学刊,2016(12):28-32.

[6] 祁占勇,于茜兰.校外培训机构治理政策的内容分析[J].现代教育管理,2019(03):44-50.

[7] 刘海峰.新高考改革的实践与改进[J].江苏高教,2019(06):19-25.

[8] 陈振明.政策科学[M].北京:中国人民大学出版社,2004:177.

[9] 豪利特,拉米什.公共政策研究:政策循环与政策子系统[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006:146-152.

[10] 秦川,王泽来,王松岭.高考等级性考试科目赋分方法比较研究[J].教育导刊,2022(07):47-54.

[11] 王国红.公共权力失范与政策执行失序[J].学术论坛,2007(09):34-37.

[12] McDonnell,Lorraine M. and Elmore Richard F. Getting the Job Done Alternative Policy Instruments [J]. Educational Evaluation and Policy Anaysis,1987(09),137-141.

[13] 吕武.我国当前学前教育政策工具选择偏向及其影响:基于《国家长中期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》以来的主要政策文本的分析[J].教育科学,2016,32(01):77-81.

[14] 陈慧,王晓晓,段尧清.我国政府大数据政策价值取向的分析研究[J].图书情报工作,2020,64(11):19-27.

【责任编辑 王秀红】

*该文为2021年度教育部人文社会科学研究一般项目“一流大学教师教学评价改革研究:国际经验与本土探索”(21YJC880047)的阶段性研究成果

——业绩赋分