美国人工智能专利客体制度研究

安蕾

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 北京 100160

引言

人工智能,被誉为当代最强大的新兴技术,也是现有知识产权制度面临的新挑战。专利制度,作为技术、经济和法律的融合体,总是最先受到新兴技术的挑战和影响而发展。纵观美国专利制度的发展史,客体适格性一直作为其对新兴技术专利政策的风向标。1981 年,美国最高法院(SCOTUS)通过Diehr 案①Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).在全球率先确立了软件的专利保护形式,为早期人工智能的专利保护打开大门。此后,人工智能发展史中的所有大事件几乎都发生在美国。同时,美国专利商标局(USPTO)的公布数据[1]显示,其收到的人工智能专利申请增长迅猛(图1),并迅速扩散至各个领域(图2)。与其他任何技术相比,人工智能更加模糊了专利保护客体的界限。2010-2014 年间,SCOTUS 作出四个判决②2010-2014 年间,SCOTUS 作出了四个里程碑式判决(Bilski,Mayo,Myriad,Alice),其中Bilski 和Alice 案涉及计算机软件,影响了“抽象思想”的内涵和外延;而Mayo 和Myriad 案涉及基因和医疗诊断,影响了“自然规律”的内涵和外延。最高法院最终在Alice 案确立“Mayo/Alice 测试法”,并明确其适用于所有类别(过程、机器、制造品和合成物)的权利要求以及所有类型(抽象思想、自然规律和自然现象)的司法例外的专利适格客体审查。,重新划定了适格客体和不适格客体的界限,基于专利适格性的无效案件大幅增长,联邦巡回上诉法院(CAFC)努力应用这些先例,判例法持续演变。作为回应,USPTO 通过及时发布重要判决备忘录和定期修订审查指南,以确保审查政策与判例法同步发展,继续鼓励和激励创新。

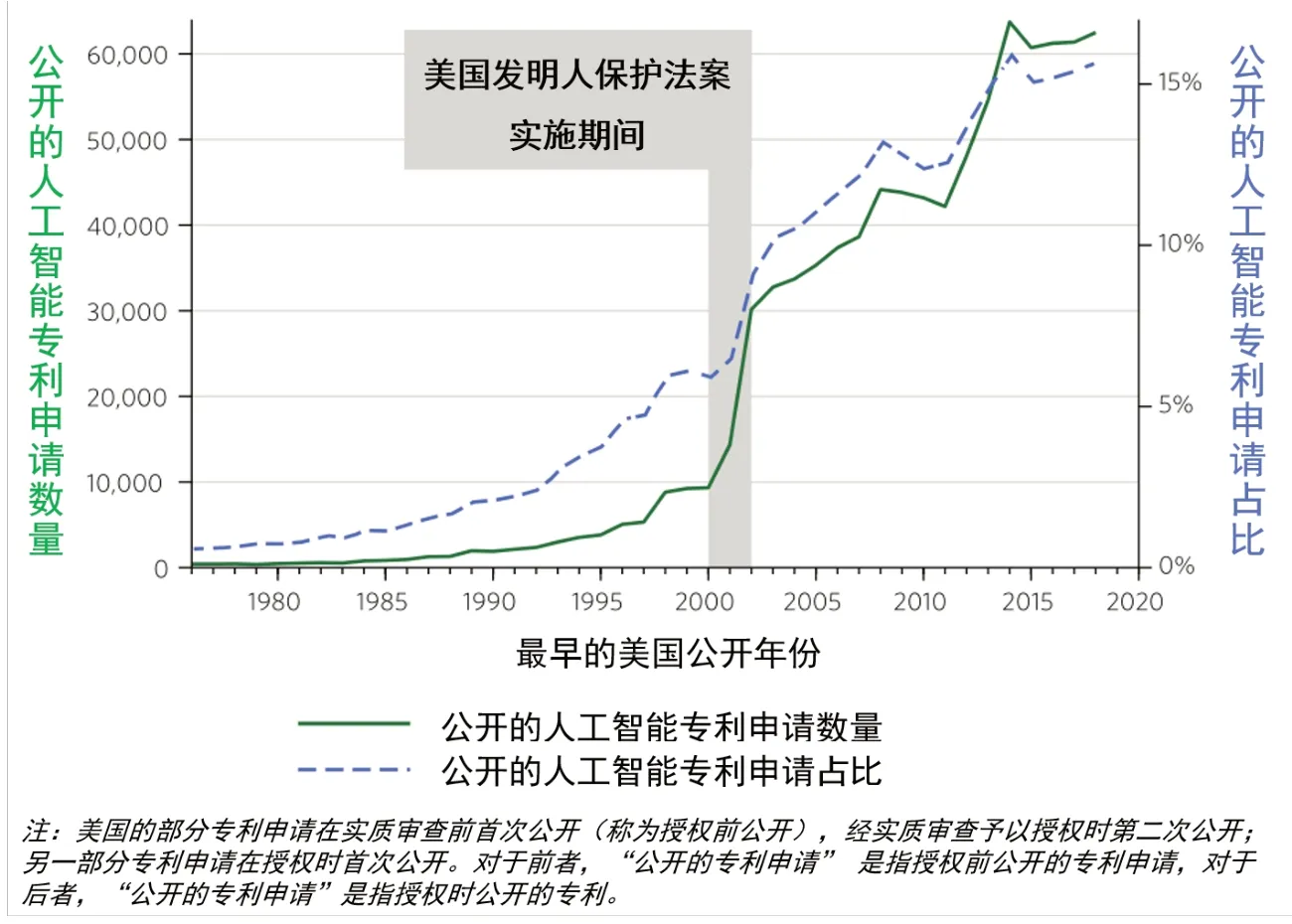

图1 1976-2018 年公开的美国人工智能专利申请数量和比例

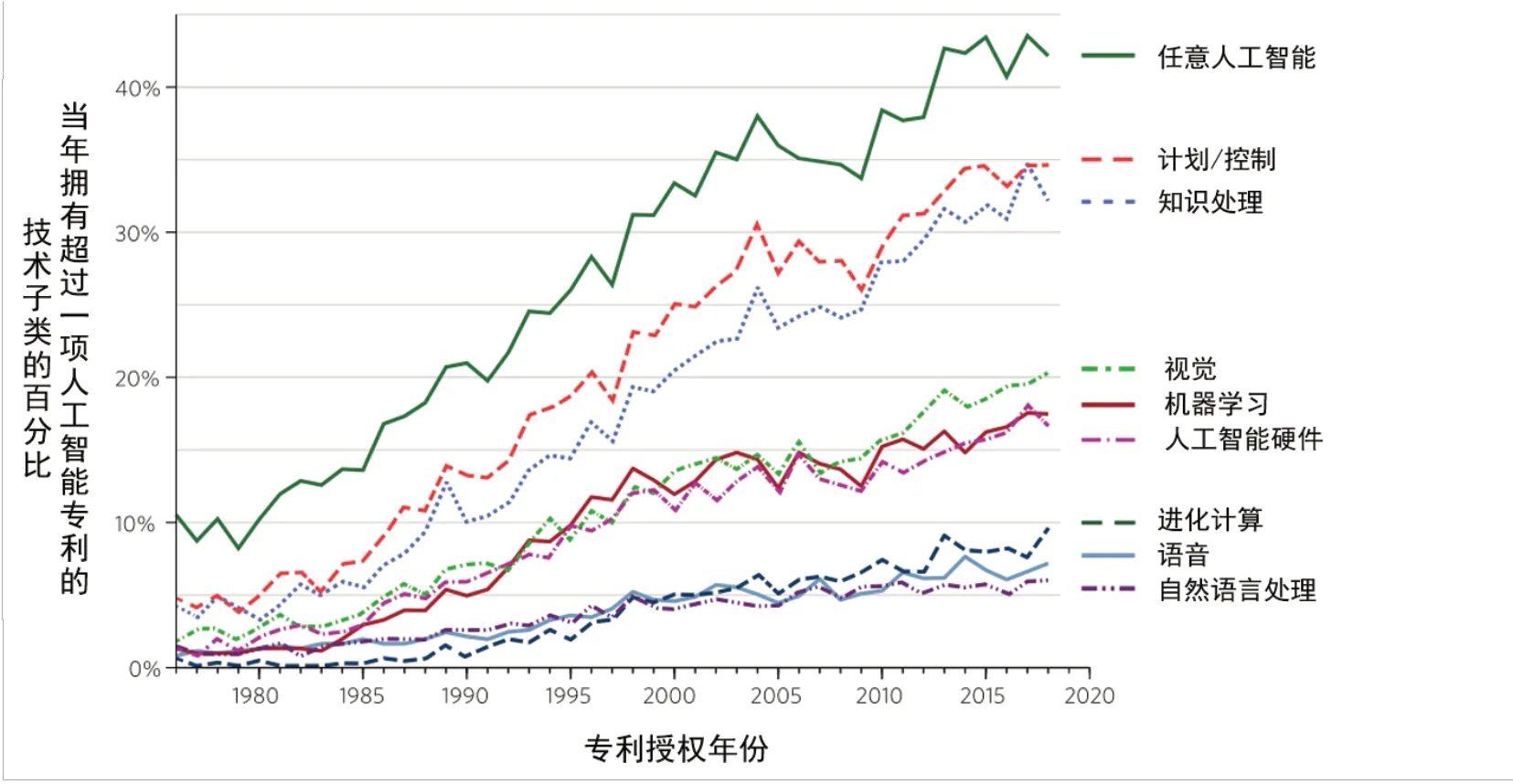

图2 1976—2018 年美国人工智能在专利技术领域的扩散

我国《知识产权强国建设纲要(2021—2035 年)》指出:“加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法”,“研究完善算法、商业方法、人工智能产出物知识产权保护规则”。“他山之石,可以攻玉。”考察美国如何激励人工智能技术和产业,跟踪研究其对专利适格性的判例法发展沿革,对于积累域外情报信息、制度经验,少走历史弯路,在国际视野下建立中国特色的人工智能专利保护规则,从而实现“后发优势”极为重要。智月[2]阐述了当前美国智力活动的定义,智力活动限定的识别和判断。王瀚[3]对比分析了现行欧美对人工智能可专利性的立法和实践。现有文献对于专利及其法律的基础研究投入有限,往往止步于静态分析,而未将域外专利保护新规则放在西方特定历史时期和规则体系中去研究各因素间的相互作用,也未能全面分析美国领先全球的人工智能技术与其专利制度发展的强关联性。为弥补上述不足,本文从美国人工智能专利的定义和申请趋势出发,以专利客体制度沿革中的里程碑式判例为研究素材,按时间线勾画美国人工智能专利的判例法发展历程,并深刻分析其历史背景;最后,对美国人工智能和专利客体制度的未来进行辨析和讨论。

1 美国人工智能专利客体制度的基本概念

1.1 美国人工智能专利的定义

人工智能(Artificial Intelligence, AI)没有通用定义。美国国家标准与技术研究院(NIST)将人工智能技术和系统定义为“由软件和/或硬件组成,可以学习解决复杂问题,做出预测或承担需要类似人类的感觉(如视觉、语音和触觉)、感知、认知、规划、学习、交流或身体动作的任务。”[4]对于专利申请和授权,USPTO 将人工智能定义为由八种技术分支中的一个或多个组成(如图3 所示),包括:计划或控制、知识处理、语音、视觉、人工智能硬件、机器学习、进化计算、自然语言处理。可见,美国人工智能专利是一个广义概念,它不仅涉及软件,还涵盖硬件以及其在不同技术中的融合应用。

图3 美国人工智能专利中的技术组成

1.2 美国专利客体适格性制定法的规定

关于专利适格客体,也称专利保护的客体或专利保护的主题(subject matter),美国国会在联邦法典(United States Code)第35 编第101 条(35 U.S.C.§101,即美国专利法第101 条)规定了四种法定类型:

“任何人发明或者发现任何新的且有用的方法、机器、制造品或合成物,或其任何新的且有用的改进,均可在符合本法规定的条件和要求的情况下获得专利。”

上述定义产生于美国建立其专利制度之初,距今已有200 余年的历史,始终未作任何修改。从法律条文的规定来看,受专利法保护的客体是非常广泛的,这种广泛性还可以从相关立法资料中得到印证。例如,在制定1952 年专利法时,参议院和众议院的报告中明确指出,专利保护的客体应当“包括阳光下人类制造的一切事物”。

1.3 美国专利客体适格性判例法的产生

虽然专利法在美国历史上没有明确排除任何客体,但是长期以来SCOTUS 一直认为,鉴于法定文本的历史和背景,适格性存在某些隐性限制。因此,美国专利适格性原则的轮廓不是在专利法的文本中,而是在两个世纪的判例中,这些判例随着技术进步、科学发现的观点以及对专利制度是否鼓励或抑制新发明的担忧而产生和流动。作为审查机构的USPTO,其立场是,权利要求首先必须符合国会立法规定;其次不得属于判例法排除的客体。因此,USPTO 的审查指南也始终牢牢植根于先例(precedent)中的审查原则,并在最新权威性司法判决出现时实时更新审查标准。

专利客体限制最早出现在19 世纪早至中期,当时美国还处于以蒸汽机作为动力机被广泛使用为标志的第一次工业革命和以电气的广泛应用为标志的第二次工业革命时代,接受英美普通法教育的法官受到英国法院的Neilson案③Neilson v. Harford (1841).的影响,提出了对专利适格性的简洁要求。他们认为抽象思想、自然规律和自然现象不是专利适格客体,因为这三者是“科学与技术工作的基本工具”,“授予专利垄断这些工具可能更会阻碍创新而不是促进创新”。此后,上述由司法创造的专利适格性例外(exceptions)广泛被下级法院适用,称为“司法例外”。自然规律和自然现象具有可理解的参照物,因此更易于分析。“抽象思想”是三者中唯一存在争议的。为何建立“抽象思想”例外,SCOTUS 给出下述理由,“原理是不可专利的。抽象的原理是基本真理、原始起因、动机,这些都不能申请专利,因为没有人可要求其中任何一项的排他权”④Le Roy v. Tatham, 55 U.S. (14 How.) 156, 174-75(1852).,即没有人应该被一项专利限制如何思考。人工智能发展历程中的算法、软件、商业方法,因为实施时仍然依赖人的智力活动,因此都不可避免地涉及“抽象思想”。

2 早期人工智能推动美国专利客体制度的演变

2.1 人工智能专利的起源――“机器或转换”测试法

20 世纪中叶,以电子计算机的发明和应用为代表的新科技革命(第三次工业革命)兴起并发展,美国从工业时代向信息时代转型。1956 年,达特茅斯会议首次提出了“人工智能”的概念。1959 年,机器学习先驱阿瑟·萨缪尔在IBM 公司首台商用计算机IBM701 上编写了西洋跳棋程序,这个程序战胜了当时的西洋跳棋大师罗伯特·尼赖。1962 年,弗兰克·罗森布拉特出版《神经动力学原理:感知器和大脑机制的理论》,所介绍的算法是今天深度神经网络模型学习算法的前身[5]。在这样的历史背景下,人工智能的前身——计算机软件相关发明应运而生,并被递交到专利局申请专利。从图1 可见,这一时期,USPTO 的人工智能专利刚刚起步,申请量不足1000 件/年,人工智能专利申请占整个专利申请量的比例也不足1%。由于对软件的技术方案性质不理解,专利局无一例外地否决了软件的专利申请。但是,一些不屈不挠的申请人一再强调,他们申请保护的不是单纯的数学方法,而是可以解决具体技术问题的方法,这与传统的方法专利没有本质区别。在这样的努力过程中,一些申请人还把计算机软件应当获得专利权的战斗打到了关税与专利上诉法院(CAFC 的前身),甚至打到了SCOTUS。1972-1981 年,SCOTUS 发布了三个重要判决——Benson⑤Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 673 (1972).、Flook⑥Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978).和Diehr⑦同注释①。——在Benson 案中建立“机器或转换”测试法,在Diehr 案中确认计算机软件只要和某工序的其他部分融为一体,或者融入特定用途的装置中,那么整体上就不针对“司法例外”,开启软件的专利保护之门。1979 年,美国斯坦福大学制造了有史以来最早的无人驾驶车Stanford Cart,可依靠视觉感应器在无需人工干预的情况下自主行驶。从图2 可见,1980 年,人工智能专利占整个专利授权量的比例已达到10%左右。

2.2 人工智能专利的发展――两阶段测试法

20 世纪80 年代至20 世纪末,USPTO 的人工智能专利申请量从1000 件/年快速增长至接近10000 件/年,人工智能专利申请占整个专利申请量的比例从1%增至6%,以“亲专利”态度著称的CAFC(包括其前身关税与专利上诉法院)在Diehr 案的基础上进一步发展了判例法。首先,关税与专利上诉法院在1978 年判决的Freeman 案⑧In re Freeman, 573 F. 2d 1237 (CCPA, 1978).、1980 年判决的Walter 案⑨In re Walter, 618 F.2d 758, 205 U.S.P.Q. 397 (CCPA, 1980).和1982 年判决的Abele 案⑨中形成了一种“两阶段测试法”,即:在审查软件相关发明时,第一阶段应当确定权利要求是否直接或间接记载了数学算法;如果是,则第二步应该确定相关发明就其整体而言仅仅是数学算法本身(不可专利的客体),还是可以适用于具体的物理要素或方法步骤(专利适格客体)。1989 年,AT&T 贝尔实验室的雅恩·乐昆和团队使用卷积神经网络技术,实现了人工智能识别手写的邮政编码数字图像[6],进一步证实了将深度学习算法融入实体技术的技术方案在现实世界的价值。同期法院对版权纠纷案的判决使计算机软件业意识到版权法对计算机软件的保护局限性,于是积极地向专利局和法院施加压力。

2.3 人工智能专利的扩张――“实用、具体、有形的结果”测试法

1994 年,CAFC 在Alappat 案⑪In re Alappat, 33 F. 3d 1526, 31 USPQ2d 1545 (Fed. Cir. 1994).中否定了“两阶段测试法”,提出“实用、具体、有形的结果”的测试法,并建立了一种“软件与硬件结合”的保护思路,即当某一特定的软件与一台一般用途的计算机相结合(软件与硬件相结合),并且由此发挥一定功能时,就构成了一台可以受到专利法保护的机器。1995 年,IBM 公司因USPTO 驳回其对“软盘上的软件”提出的权利要求而上诉到CAFC⑫In re Bueauregard, 53 F. 3d 1583 (Fed. Cir. 1995).。在上诉案待决时,USPTO 决定不反对该案的权利要求,并答应法院起草一项审查软件专利的新标准。1996 年,USPTO 发布了《计算机相关发明的审查指南》⑬United States Patent and Trademark Office: Examination Guidelines for Computer-Related Invention (issued on February 16,1996; effective on March 29, 1996), 61 Federal Register 7478 (Feb. 28, 1996).,其中规定的审查重点已经不再是发明是否含有计算机软件,而是其是否具有实用性。所谓实用性,是指必须具有“技术”意义上的实用性,即有关的发明客体必须可以实际操作,必须具有某种程度的“现实世界”的价值。新审查标准极大激励了人工智能的投资和创新。1997 年,美国IBM 公司生产的拥有480 块专用CPU 的计算机“深蓝”战胜了人类国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫,震惊全球。1998—1999 年,CAFC 在State Street Bank 案⑭State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group, 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998).和AT&T 案⑮AT&T v. Excel Communications, 172 F. 3d 1352 (Fed. Cir. 1999).中彻底终结了“两阶段测试法”,确立“实用、具体、有形的结果”的测试法,在某种程度上认可了USPTO《计算机相关发明的审查指南》中规定的实用性审查标准。此外,这两个案件也彻底否定了专利适格客体中的“商业方法例外”,从而打开软件专利的特殊客体——商业方法专利的申请洪流。USPTO 将其立场从对扩大专利保护客体的怀疑转变为公开甚至热情,助长了软件和商业方法专利申请涌入USPTO。企业家和风险资本家认为专利是发展互联网业务的宝贵工具。20 世纪90 年代后期,以投机性首次公开发行为基础的初创企业前所未有地增长,部分是以专利组合为担保的。从图2 可见,此时人工智能专利占整个专利授权量的比例达到30%以上。

2.4 人工智能专利的回归――“机器或转换”测试法

2000 年,USPTO 的人工智能专利申请量超过10000 件,人工智能专利申请占整个专利申请量的比例达到6%。同年,互联网股票泡沫的爆发产生了一场剧烈的震荡。破产以及随后互联网相关专利的拍卖和交易变得普及。专利主张实体的诉讼产生了一股挑战专利有效性的浪潮。伴随着硅谷公司、决策者和学者对政策改革的呼唤,2003 年美国联邦贸易委员会发布《促进创新:竞争与专利法及专利制度的适当平衡》,此后七年,CAFC 的司法判决加强了对专利权的限制。在最著名的Bilski 案⑯In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).中,CAFC 在全席重审时否定了“实用、具体、有形的结果”测试法,再度引入SCOTUS 先例中的“机器或转换”测试法,“以确定是否方法要求的范围足够窄,仅包含基本原理的特定应用而不是先占(preempt)⑰先占,是指权利要求涵盖了(司法例外的)实质上所有实际应用(substantially all practical uses)。该原理本身”。CAFC 指出,法律义务或关系、商业风险或其他抽象的转变不是有资格获得专利保护的有形变化。从图2可见,此时人工智能专利占整个专利授权量的比例在35%左右。

3 新一代人工智能对美国专利客体制度的挑战

3.1 SCOTUS重启专利客体限制――Alice/Mayo测试法

21 世纪的前十年,信息通信技术和半导体发生了重大转变。2010 年以后,深度学习算法的发展推动语音识别、图像识别和自然语言处理等技术取得惊人突破,前所未有的人工智能商业化和全球化浪潮席卷而来,向USPTO 递交的人工智能专利申请量从10000 件/年急速攀升至40000 件/年⑱图1 中除了2008-2012 年美国经济低迷期以外,向USPTO 递交的人工智能专利申请量一直在迅速攀升。,人工智能专利申请占整个专利申请量的比例从6%提升至12%。2010-2014 年,SCOTUS 发布了两个经典判决——Bilski⑲Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).和Alice⑳Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208 (2014).——扩大了“抽象思想”的范围和广度。

在2010 年判决的 Bilski 案中。SCOTUS 认为,系争权利要求针对一种不可专利的抽象思想——对冲风险——并且仅仅增加了用公知的随机分析技术来实现输入,允许这样的专利权利要求“将会在所有领域先占对‘风险对冲’的使用”,并“实际上授予对抽象思想的垄断”。SCOTUS 在维持CAFC 的判决结论的同时,否定了CAFC 将“机器或转换”测试法视为方法权利要求专利适格性的唯一测试的观点。SCOTUS 指出,针对工业时代的基于有形物而做出的发明而言,“机器或转换”测试法足以分析方法是否可获得专利;但在信息时代,该标准将会导致许多问题,信息时代的技术发展和创新有其不同以往的特点,应该允许其他测试方法的出现。

在2014 年判决的 Alice 案中,SCOTUS 使用并确认了在Mayo 案中创建的专利适格性分析两步框架。在框架第一步,SCOTUS 指出,系争权利要求针对一种抽象思想——中介结算。在第二步评价中,SCOTUS 将第二步称为“寻找发明构思——即单个要素或多个要素的有序组合,其足以使专利在实施时不仅是非适格客体的抽象思想本身”。在审视系争权利要求时,SCOTUS 总结指出,仅仅采用通用计算机实施抽象思想只是通过文字游戏垄断司法例外,并不能将其转化成专利适格的发明。Alice 案后,“Mayo 测试法”被称为Alice/Mayo 测试法,一直沿用至今。该测试框架提高并复杂化了专利客体适格性标准,使得专利适格性要求与创造性和公开披露的要求交织在一起,深刻影响了美国专利客体判例法发展。

从图1 和图2 可见,2014 年,USPTO 的人工智能专利申请量超过60000 件,人工智能专利申请占整个专利申请量的比例达到15%,人工智能专利占整个专利授权量的比例在40%左右,达到历史拐点。

Alice/Mayo 测试法建立后,CAFC 使用该框架发布了200 多项判决,不断解释何为“抽象思想”,对于其中的争议,SCOTUS 一直保持沉默,意为给下级法院的判例法发展提供空间。

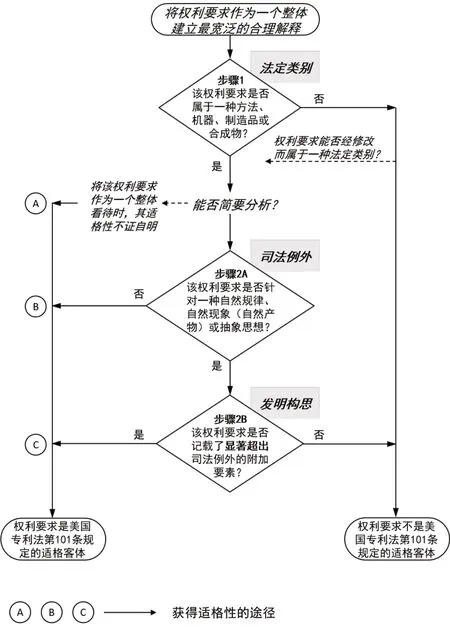

3.2 CA FC澄清“针对司法例外”的含义

2014-2015 年,受Alice 案影响,CAFC 及地方法院所作出涉及专利适格性的判决中绝大多数为否定性结论。2014 年12 月,USPTO 发布《专利客体适格性暂行指南》(2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility,IEG),提供了符合先例全面观点的适格性标准审查流程(图4)。第一步分析权利要求中的发明是否属于美国专利法第101 条中所述的四种类型之一。第二步将SCOTUS 的Alice/Mayo测试法应用为步骤 2A 和 2B。审查员使用步骤2A 来评估权利要求是否针对司法例外,如果是,继续进行步骤 2B,评价权利要求的附加要素是否显著超出司法例外(也称为提供发明构思)。基于当时的判例,IEG 将“针对司法例外”解释为“记载司法例外”,导致大量人工智能申请受到专利适格性的严格考验,挫伤了人工智能发明人和投资者的热情。从图1 和图2 可见,2014-2015 年,USPTO 的人工智能专利申请量、占整个专利申请量的比例、人工智能专利占整个专利授权量的比例均下跌。

图4 2014 年IEG 中的专利客体适格性分析框架

2016 年3 月,谷歌研发的深度学习人工智能项目AlphaGo 以4:1 的压倒性优势战胜世界围棋顶尖高手李世石,震惊世界,全球掀起了新一轮人工智能高潮,“人工智能”逐渐上升为各国的国家战略。美国白宫在2016 年10、12 月陆续发布了《国家人工智能研发战略计划》《筹划人工智能的未来》和《人工智能、自动化与经济》等报告,政府的扶植让人工智能以更高更快更强的态势拓展开来。同年,CAFC迅速展现其“亲专利”本色,接连发布三个肯定人工智能专利适格性的判决——Enfish㉑,BASCOM㉒,McRo㉓案。在这些判例中,CAFC 推翻了地方法院由于“过度简化权利要求的记载”而认定其针对抽象思想的结论,重申并回归到更为理性的整体判断原则和融入“特定”实际应用标准,显著反转了Alice 案后的判例法发展方向。

2016 年5 月的Enfish 案中,Hudges 法官代表CAFC 撰写一致意见:推翻地区法院基于专利法第101 条准予的即决判决㉔(Summary Judgment),发回重审。CAFC 判定权利要求所述的计算机存储器的数据存储和检索系统并不是针对抽象思想(Alice/Mayo 测试法的第一步,图4 中步骤2A),因为该系统包括一个自我参照逻辑模型,有助于更快地检索和更高效地存储数据,“权利要求针对的是通过软件技术解决特定技术问题”。Enfish 案的判决书极具影响力㉕,其并未止步于得出结论,还为识别抽象思想提供了额外信息并澄清审查原则。判决意见中强调了关于客体适格性分析的几个要点。首先,在确定一项权利要求是否针对抽象思想时,将该权利要求与先前法院判决中已经认定为针对抽象思想的权利要求进行比较是适当的。其次,当根据说明书解释权利要求时,“针对”审查相当于一个过滤器,其基础是权利要求作为一个整体是否针对不适格专利的构思。第三,在确定涉案专利的发明点时,不要以高度抽象的方式解读权利要求,而不受权利要求语言的限制。第四,一项发明在通用计算机上运行的能力并不会自动导致该权利要求失效。

在2016 年6 月的BASCOM 案中,Chen 法官代表CAFC 撰写一致意见:撤销地区法院裁定涉案专利为不适格客体的判决,并发回重审。其理由是地区法院在分析权利要求时未能正确执行Alice/Mayo 测试法的第二步(图4 中步骤2B)。系争权利要求保护一种内容过滤系统,该系统通过采取一定的通信网络技术,提供远程互联网服务,服务器可针对单个客户定制的要求来过滤文件内容。CAFC 基于对说明书的审查,认为尽管地区法院正确认定“附加要素”是通用的计算机、网络和互联网组件,单独考虑时“并不显著超出”抽象思想,但地区法院的错误在于未能认识到,当附加要素以非常规、非通用的方式组合时,可以发现发明构思,即,在远离终端用户的特定位置安装过滤工具,具有针对每个终端用户的可定制过滤功能。CAFC强调,这种发明构思已将抽象思想转换成专利适格的客体。CAFC 还指出,权利要求“并未先占在通用计算机组件上使用内容过滤这一抽象思想的所有方式”,因此进一步确认符合专利适格性。

在2016 年9 月的McRO 案中,Reyna 法官代表CAFC 撰写一致意见:推翻地区法院裁定涉案专利为不适格客体的判决,发回重审。其理由是使用计算机实现的自动嘴唇同步和面部表情动画方法不是抽象思想(Alice/Mayo 测试法的第一步,图4 中步骤2A),因而符合专利客体适格性的要求。McRO 案判决的基础是,系争权利要求针对的是计算机相关技术的改进(允许计算机生成“准确而逼真的动画人物的嘴唇同步和面部表情”,而这些以前只能由人类动画师产生),因此没有记载类似于先例确定的抽象思想。CAFC 审查了说明书,说明书将本发明描述为通过使用特定规则而不是人类艺术家来设置变形权重(与动画角色说话时的面部表情有关)和音素之间的转换参数(与说话时发出的声音有关)来改进计算机动画;人类艺术家不使用声称的规则,而是依赖于主观决定来设置变形权重并操纵动画脸以匹配发音音素。因此,CAFC 依据说明书对“使以前无法自动化的特定动画任务自动化的规则”之解释,确定权利要求针对的是计算机动画的改进而不是像Alice 案中计算机仅仅被用作执行现有过程的工具。CAFC 还指出,权利要求“并未先占采用不同结构或技术规则的方法”,因此进一步确认符合专利适格性。

上述三个判决发布后,USPTO 立即将其反映的审查原则收录。根据USPTO 的提炼总结,Alice/Mayo 测试法第一步中的“针对司法例外”并不仅指“记载司法例外”,而是在“记载司法例外”的前提下,还要评估权利要求中记载的司法例外是否聚焦于改进计算机功能本身,而不是聚焦于运用通用计算机功能来执行“抽象思想”。于是,USPTO 在2016 年的《Enfish案备忘录》和《McRo 案备忘录》中澄清了这一审查标准。从图1 和图2 可见, USPTO 的人工智能专利申请量自2016 年起再次呈上扬趋势并一直保持在60000 件/年以上,人工智能专利申请占整个专利申请量的比例和人工智能专利占整个专利授权量的比例同样上涨明显。

3.3 CAFC要求陪审团进行事实认定

在英美法的司法诉讼程序中,法律问题由法官负责,事实问题由陪审团负责,所有与确定事实相关的问题都由陪审团决定,但如果法律免除或者不允许陪审团审判,则法官可以确定事实。传统观念认为,专利适格性是一个法律问题,因此在诉讼期间可以走一些简易程序,不经开庭由法官依法律直接作出判决,从而节省当事人的费用和时间。CAFC 在审理针对这些简易程序判决的上诉时,撤销裁定(order)并发回重审的判决意见也多是因为地区法院在适用法律方面(即Alice/Mayo 测试法的运用)存在错误㉖。直到2018 年,CAFC 连续发布了两个人工智能专利判决——Berkeimer㉗和Aatrix㉘案,先后撤销地方法院的即决判决和撤案,并发回重审,要求地方法院在陪审团审理事实问题的基础上,重新作出裁决㉙。旨在强调在Alice/Mayo 测试法第二步(图4 中步骤2B)判断时认定事实的重要性,不能忽略说明书的叙述和专利权人的事实主张,避免地区法院对自由裁量权的滥用。

2018 年2 月,Berkheimer 案和Aatrix 案先后相差6 天发布,CAFC 在这两个判决中均基于涉案专利的说明书中详述了原告辩称的非常规方式,因此以地区法院的即决判决“在权利要求的一个要素或多个要素的有序组合对本领域技术人员而言是否公知、惯用或常规方面存在重要事实的真正争点㉚(a genuine issue of material fact)”为由发回地区法院重审,敦促其针对相关权利要求作进一步的事实认定。

Berkheimer 案中系争权利要求涉及数字资产管理系统中对文件进行数字处理和归档,代表性权利要求(1)和(4)如下:

(1)一种在计算机处理系统中归档文件的方法,包括:

将该文件提交给解析器;

将该文件解析为多个多部分对象结构,其中所述结构的各部分具有与其相关联的可搜索信息标签;

根据先前存储在存档中的对象结构来评估所述对象结构;

至少在对象与预定标准和用户定义规则中的至少一个之间存在预定差异的情况下,为手动调节提供一个已评估的对象结构。

(4)如权利要求1 所述的方法,还包括:在存档中无冗余地存储一个已协调一致的对象结构。

CAFC 在Alice/Mayo 测试法的第一步(图4 中步骤2A)同意地方法院的意见,权利要求1 针对的是解析和比较数据的抽象思想;权利要求4 针对的是解析、比较和存储数据的抽象思想。在第二步(图4 中步骤2B),CAFC指出,“权利要求是否记载了专利适格的客体是一个可能包含潜在事实的法律问题”,对专利法第101 条的事实调查“有时可能与第102 条下的新颖性等其他密集型调查重叠”。CAFC 认为,地方法院在得出不存在潜在事实争点这一结论时,错误地将“在现有技术中已知”等同于该项技术对于本领域技术人员而言是公知、惯用、常规的内容。Berkheimer 的涉案专利说明书中记载了递交申请时的常规数字资产管理系统存储的文档“具有大量冗余文档元素的实例”,而本发明是以“无冗余地存储”这种非常规方式存储解析数据,该发明构思消除了冗余,提高了系统效率,降低了存储要求。权利要求1 中没有限定非常规方式存储解析数据,因此“未能将抽象思想转化为专利适格的发明”;权利要求4 中限定了前述的非常规方式存储解析数据,从而引发了重要事实的真正争点,即该部分权利要求4 是否对本领域技术人员而言是公知、惯用和常规的活动,不适用即决判决。

Aatrix 案中系争权利要求针对一种用于设计、创建并导入数据到可视表格的数据处理系统,所述可视表格可以被该数据处理系统的用户看到。根据Moore 法官代表CAFC 撰写的判决意见,在Alice/Mayo 测试法的第一步(图4中步骤2A),系争权利要求针对的是一种数据处理系统,该系统明显需要计算机操作软件、查看和处理数据的手段以及查看表格和报告的手段,是一个非常有形的系统。地区法院没有进行Alice/Mayo 测试法分析,错误地裁定系争权利要求针对的是“无形物质”的抽象思想,因此属于不适格客体。此外,地方法院未解读权利要求就批准了被告绿影软件公司的撤案动议,并在没有任何解释的情况下驳回了原告在第二次修正诉状中关于权利要求包含有“发明构思”(Alice/Mayo 测试法的第二步,图4 中步骤2B)合理可信的事实主张,这些判决是不恰当的。因此CAFC 撤销了地区法院根据《美国联邦民事诉讼规则》第12(b)(6)条㉛作出的驳回判决,并撤销其对Aatrix 提出的第二次修正诉状的驳回。

上述两个判决发布后,USPTO 立即将其反映的审查原则收录。根据USPTO 的提炼总结,Alice/Mayo 测试法第二步(图4 中步骤2B)的“显著超出司法例外”判断(权利要求的一个要素或多个要素的有序组合对本领域技术人员而言是否公知、惯用或常规)属于事实认定,审查员必须提供有力证据或充分说理。于是,USPTO 在2018 年4 月的《Berkheimer 案备忘录》中澄清了这一审查程序,这是对其步骤2B 审查要点的重要修订。

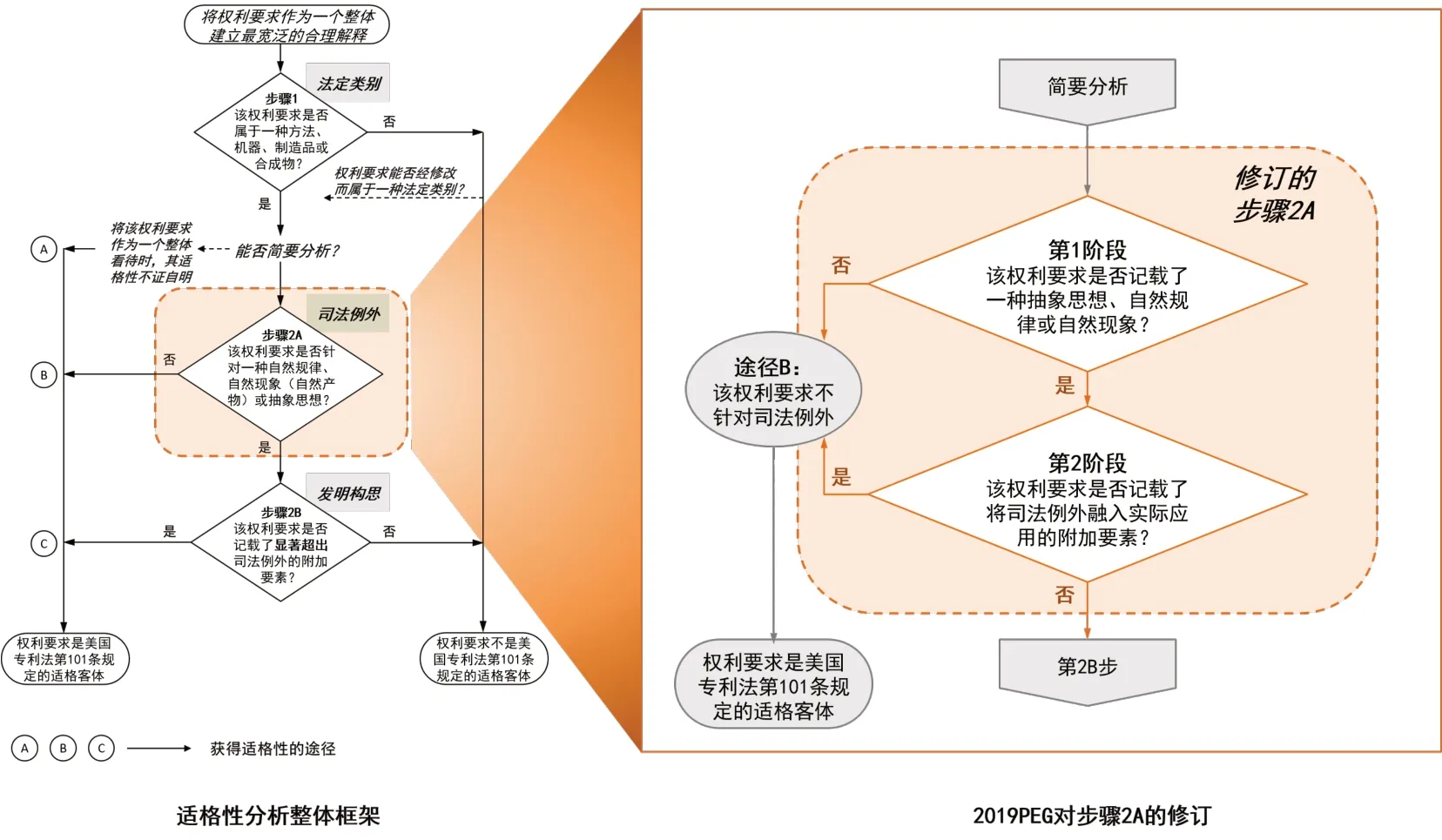

4 USPTO 修订专利客体适格性指南以支撑人工智能创新

2019 年,USPTO 相继发布了两个适格性指南——2019 年修订的专利客体适格性指南(以下简称2019 版PEG)和2019 年 10 月的专利客体适格性指南更新(以下简称2019 版PEG 更新),这是USPTO 自2014 年以来对专利客体审查的一次最全面修订,其总结提炼了2014—2019 年CAFC 的判例法发展。

针对专利客体适格性分析框架,此次修订包括两个方面:(1)将步骤2A 分隔成两个阶段(见图5),增加第2 阶段以澄清“权利要求是否针对司法例外(自然规律、自然现象和抽象思想)”不同于“权利要求是否记载司法例外”;(2)在步骤2A 的第1 阶段,审查员识别抽象思想的方式从原来的“先例比较法”优化为直接参照分组列举的“核心构思”(见表1)。

表1 2019 版PEG 及其更新对步骤2A 第1 阶段中“抽象思想”的分组

图5 2019 版PEG 及其更新对专利客体适格性分析框架步骤2A 的修订

4.1 步骤2A第1阶段的审查要点

由于2014—2019 年涉及“抽象思想”的先例过多过于复杂,同时人工智能专利申请量激增,仍然使用先例比较法难以确保审查的准确性和可预期性。2019 版PEG 提炼总结了法院已判决为抽象思想的核心构思,分为三组:①数学概念、②组织人类活动的方法、③智力方法,形成广义判例法客体。鉴于SCOTUS 曾在Alice 案中警告“在某种程度上,所有发明都包含、使用、体现、依赖或应用着自然规律、自然现象或抽象思想,因此要谨慎地解释司法例外,以免它们吞噬整部专利法”,2019 版PEG 对审查员认定“抽象思想”的自由裁量权予以严格限制。只要权利要求中没有记载2019版PEG 中穷举的核心构思本身(见表1),那么就不应被视为记载了“抽象思想”。在极罕见情况下,如果该权利要求限定的要素不属于已穷举的核心构思,但专利审查员却认为应将其视为“记载了抽象思想”,则审查员必须将其理由提交给技术中心(TC)主管审核。2019版PEG 更新根据司法判例对每一种核心构思在《美国专利审查操作指南》第2106.04 (a) (2)节示例的基础上新增了30 个示例。

4.2 步骤2A第2阶段的审查要点

在步骤2A 的第2 阶段,最关键的是将权利要求作为一个整体来评估,其是否将所记载的司法例外融入某一特定的实际应用,通过对该司法例外施加应用范围的限定,不再属于通过文字游戏垄断该抽象思想在所有领域中的应用。从法理上说,允许申请人在有限的应用范围内取得抽象思想的专利权。与第1 阶段“记载抽象思想”类似,2019 版PEG 同样根据司法判例给出了第2 阶段“将抽象思想融入实际应用”正、反两个方面的8 个示例,但明确其为“非穷举”方式。

综合上述,此次修订中步骤2A 的第1、2阶段并非首创,而是CAFC 将曾经使用过的两阶段测试法引入到Alice/Mayo 测试法的第一步(图4 和图5 中的步骤2A)。图5 中获得适格客体的途径B 实质上源自原来的两阶段测试法,从而实现与先例的协调。

图6 显示了在 2014 年 6 月 Alice 案判决之后,包含人工智能的专利申请授权率大幅下降,并且人工智能专利申请的授权率一直低于非人工智能专利申请的授权率,可见人工智能专利申请相较于非人工智能专利申请更易受Alice 案影响。直到 2019 年,包含人工智能的专利申请授权率增加了约 8%。这一增长证明,2018 年的《Berkheimer 案备忘录》、2019 版PEG 以及2019 版PEG 更新大幅降低了人工智能专利申请的专利适格性驳回率。2019-2020 年,美国人工智能专利申请的授权率保持在约78%,基本接近不含人工智能的专利申请授权率。

图6 2008-2020 年美国包含人工智能的专利申请与不含人工智能的专利申请授权率

5 总结

与欧洲专利局聚焦于完善创造性标准[7]不同,在过去的五十余年里,美国法院聚焦于调整专利客体标准来应对人工智能的发展,导致客体适格性的作用通过司法解释经历了翻天覆地的变化。从SCOTUS 在Diehr 案中放开“抽象思想”例外,到CAFC 在State Street Bank案中撤销“抽象思想”,后到SCOTUS 在Alice 案中恢复并扩大“抽象思想”例外,再到CAFC 在Berkheimer 案中做出的最新判决,人工智能发明家、风险资本家和专利律师经受住了一场持续不断的风暴。

在进入21 世纪第三个十年之际,以人工智能为主导的数字化通用技术正在推动科技创新的方向——数字经济时代。普华永道公司发布的一份全球人工智能研究报告[8]显示,到2030年,人工智能预计对全球经济做出高达15.7 万亿美元的贡献,其中大约7.0 万亿美元的经济收益将在中国(到2030 年GDP 增长26%),大约3.7 万亿美元的经济收益来自北美(到2030 年GDP 增长14.5%)。为了保持美国人工智能技术在全球的领先地位,时任总统特朗普在2020 年发布《2020 年国家人工智能倡议法案》,2021 年成立了国家人工智能倡议办公室。2021 年,美国佛蒙特大学和塔夫茨大学的研究团队创造出第一个可自我繁殖的活体机器人——Xenobots3.0。同年,美国四位国会议员Thom Tillis、Christopher Coons、Mazie Hirono和 Tom Cotton 致信USPTO 局长,称“由于SCOTUS 在Alice 案和Mayo 案中具有里程碑意义的决定,我国的专利适格性法则一直缺乏一致性和清晰度”,当前的法律“对人工智能等关键技术的投资和创新正在产生负面影响”,“也许国会早该立法改革专利适格性法则”[9]。

2023 年,美国OpenAI 公司的ChatGPT 火遍全球,强人工智能时代即将到来。与旨在有限范围内执行需要人类智能之特定任务的弱人工智能(又称专用人工智能)不同,强人工智能(又称通用人工智能),是能够像人类一样在各种领域中执行各种任务的智能系统,其研发初衷是像人一样思考、像人一样从事多种用途。通用人工智能是未来人工智能的重要方向和目标,但这种人工智能发明特别容易被认为是抽象思想而无法获得专利,因为其背后的主题——类人思维——通常被理解为抽象的。从人工智能创新的角度看,投资者和发明者所追求的是更接近人类思维、更广泛的实际应用;而从美国专利适格的角度来看,一项发明的智能化水平越高,发明构思越接近人类思维,适用范围越广,就越难获得与之相称且有意义的专利保护。这种矛盾将导致未来强人工智能的专利申请面临着一种不合逻辑的情况:如果研发出了强人工智能,则申请人可能需要不适当地缩小人工智能权利要求的范围,要么将强人工智能限定为“融入某一特定实际应用”的弱人工智能(图5 中步骤2A 第2 阶段),要么另外加入非公知、惯用或常规的附加要素来限定(图5 中步骤2B),结果使其远离创新中更有价值的方面。因此,人工智能产业方、政府决策者和学者不断对政策改革发出呼唤:美国需要一个有利创新的专利适格性法则。

上一次类似情景发生在20 世纪40—50 年代,由于SCOTUS 在Cuno 案㉜中提出的“天才闪光”测试法(“flash of genius”test)被普遍质疑和反对,美国国会最终在1952 年颁布《美国专利法》,采用“显而易见性”标准并彻底否定了“天才闪光”,在全球率先完成了专利创造性的建制,后被世界各国纷纷效仿。这一次,美国国会或将颁布新的专利法和绝大多数国家一样,在制定条文中明确界定不予专利保护的客体范围。又或者,SCOTUS 将在未来人工智能专利判例中,创建新的法则替代Alice/Mayo 测试法,给强人工智能一条专利适格的途径。