数字经济、劳动力配置与经济高质量发展

孟维福 郭正燕

摘要:中国经济已经迈入新的发展阶段,高质量发展迎来了新的历史节点。与此同时,传统的经济发展模式受限,数字经济迅速发展,成为重塑经济结构、改变国际竞争格局的关键因素。基于主成分分析法构建衡量2011—2019年数字经济和经济发展质量的指数,来探究数字经济对经济高质量发展的影响以及传导机制。研究发现:数字经济对经济高质量发展的影响呈“J”型关系;数字经济的发展能优化劳动力配置,提高就业质量,促进经济高质量发展;数字经济具有空间溢出性,能推动区域间经济协调发展;数字经济、劳动力配置均构成经济高质量发展的格兰杰原因。基于此,要大力发展数字技术,提高数字产业化、产业数字化水平。特别是考虑到数字经济与经济高质量发展之间的“J”型关系以及数字经济发展的空间溢出性特点,应因地制宜,推动区域数字技术协调发展;加大人才培养力度,提高全民受教育程度,加强与数字经济行业相匹配的劳动力职业技能培训,满足数字经济对多样化人才的需求。

关键词:数字经济;经济高质量发展;数字技术;劳动力配置

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2024)01-0026-11

一、引言

党的二十大报告提出,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。由此,探究何种动能促进经济高质量发展成为当前学术界关心的热点问题。一些学者认为,自改革开放以来,中国经济的快速增长得益于人口红利(1)。然而近年来,中国经济结构转型,人口红利、以出口为导向的发展模式等传统经济视角已不能完全解释中国经济发展,以新零售、新制造为代表的数字经济成为影响经济发展质量的主要因素。作为一种新型经济形态,数字经济通过升级基础设施和信息技术,极大地提高了经济发展的效率。从发展规模看,2020年中国数字经济规模高达39.2万亿元,占国内生产总值比重约为38.6%,同比名义增长9.7%,数字经济正在逆势中加速腾飞。从发展速度看,随着数字经济的发展,中国与美国之间的差距逐年减少。2020年,中国成为全年唯一实现正增长的主要经济体,数字经济已成为推动全球经济复苏的强有力支撑。与此同时,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,要“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎”。因此,探究数字经济赋能高质量发展的内在机制已成为近年来各界广泛讨论的议题。

那么,数字经济是否推动了经济高质量发展?如果该推动作用得到证实,其背后的传导机制是什么?为了探究上述问题,需要结合我国的发展和实际进行分析。本文试图从劳动力配置的这一传导机制展开研究,究其原因,自2003年起,以“淘宝网”等为代表的电子商务平台的上线,标志着数字经济进入一个新的发展阶段,尤其是智能化产业技术的应用对中国劳动力结构产生了巨大影响:中国第一产业的从业人员比重明显减少,而第三产业的从业人员数量快速增加。这一趋势表明,劳动力结构正在向高级化演变,同时劳动力的受教育程度也在逐渐提高。本文旨在探讨数字经济对经济高质量发展的影响、作用机制及空间效应等,为数字经济促进经济高质量发展提供理论借鉴和实证检验。

二、理论分析与研究假设

自Tapscott提出“数字经济”概念以来,各国陆续关注数字经济领域,希望利用数字技术推动经济发展。数字经济不断为传统经济注入新的动力,成为经济发展的关键因素。进入新时代以来,数字技术的发展迎来了新的机遇。数字经济的发展兼顾效率和公平,具有降低交易成本、促進信息交流传播等优势,同时有效解决了经济高质量发展过程中面临的结构性矛盾,是提高经济发展质量的新动力。

(一)数字经济对经济高质量发展的影响

数字经济是在信息技术发展过程中产生的新经济形态。随着互联网技术的发展,智能手机全面连接人们的线上与线下生活,我国数字经济发展进入成熟期。以人工智能、云计算、物联网等为代表的技术手段对数据进行收集、处理,实现了互联网和经济的有机结合。

数字经济是一种新型经济形态,其对经济发展的影响作用可归结于宏观和微观两个方面。基于宏观视角,根据新古典经济增长模型Y=A×F(K,L),经济增长主要归因于劳动、资本和技术进步。在数字化时代,智能化机器的推广不仅提高了技术在产业进步中的份额,促使企业产能最大化。同时,鼓励企业加强技术研发和创新,发展新兴商业模式,提高全要素生产率,推动经济高质量发展(2)。此外,生活服务业是数字化发展的重要领域,随着数字技术的发展,居民消费更加便捷,消费者收入水平得到提升,发展型消费超过生存型消费,进一步促进消费结构优化和消费质量提升,推动经济高质量发展(3)。基于微观视角,一方面,数字技术降低了企业的产品成本。由于数字经济对传统行业的不断渗透,企业对数据的处理能力逐步提高,加快了市场信息的交流互换,提高了资源配置效率。在有效快速的供需双方对接下,产品边际成本逐渐降低,企业规模经济显著,生产率提高。另一方面,数字经济激发了市场多样化。其一,数字技术的发展使得企业关注产品多样化生产,企业将范围经济的经济效应发挥到了极致,促进了市场上商品的种类以及数量的增长;其二,在经济数字化转型过程中,“长尾效应”激发了消费者的多样化需求,拓宽了产品市场,拓展了中小企业技术创新的生存空间(4)。由此可见,数字经济通过内在动力和外在表现两个维度影响经济发展质量(5)。因此,本文认为,现阶段,我国数字技术发展已趋于成熟,以信息技术为依托的数字经济是促进经济高质量发展的重要动力。基于此,本文提出如下假说:

H1:数字经济能够提高经济发展质量。

提高经济发展质量的关键是提高全要素生产率。自索洛提出“信息技术生产率悖论”以来,学术界对于信息技术与经济发展关系的认识不尽相同。随着数字技术的发展,第一产业比重下降,服务业比重上升,一些学者基于鲍莫尔成本病理论,从产业结构转型视角认为服务业比重上升会减缓经济增长趋势(6)。

本文认为数字技术的发展水平会影响数字经济对经济发展质量的作用。由于数字技术的发展顺应“梅特卡夫法则”和“摩尔定律”,在企业数字化转型初期,云计算、人工智能等数字技术不够成熟,难以满足市场需要,各部门资源配置效率相对较低,企业获得数据、信息等生产成本的下降趋势较弱。在信息不对称等因素影响下,仅有少数生产者、个人得到便捷优质的数字产品服务,享受经济高质量发展带来的红利。一个典型的例子就是共享单车行业。作为全球首次提出共享单车模式的品牌,ofo公司在面对技术漏洞、管理混乱等问题时缺乏技术支持、资金保障,致使公司不得不宣布破产。相比之下,哈啰出行立足于市场主体,坚持创新智能技术、改进商业模式、优化管理制度,逐渐向绿色新经济企业转型,由此迎来新的发展机遇。因此,在数字经济早期,数字化技术尚不成熟,“鲍莫尔病”可能存在于部分企业或行业,以致数字经济对经济高质量发展的推动作用并不显著,在数字技术的普及应用下,这种促进作用逐渐增强,由原先的不显著转向为显著,说明数字经济与经济高质量发展之间呈“J”型关系。基于此,本文提出如下假说:

H2:数字经济对经济高质量发展的影响是非线性的。

(二)数字经济影响经济发展质量的传导机制

数字经济以数据作为关键生产要素,其通过影响劳动力结构、劳动者受教育程度来优化地区劳动力配置。第一,随着传统产业逐漸向数字化转型,产业结构发生变化(7),而产业结构变化与劳动力结构息息相关。一方面,在工业企业中,人工智能、互联网等技术凭借效率高、成本低、安全性好等优点会替代一些普通劳动力,对劳动密集型产业从业人员和传统手艺工人产生较大的负面冲击(8);另一方面,数字技术的发展加快了网约车、外卖、电商等新业态的发展,第三产业在国民经济中的比重迅速增加,创造了一大批服务业岗位,吸纳了大批因为技术进步被替代的劳动力,促使就业结构向第二、第三产业转移,劳动力结构升级(9)。第二,数字技术推动精密制造业、信息服务业等行业的发展,创造大量的知识、技术密集型岗位,如数据分析师、算法工程师等,这些行业部门对劳动者受教育程度要求更高,从而提高了劳动力受教育程度。孟祺认为数字经济对就业的影响是替代效应与抑制替代效应并存,总体而言数字经济的发展能够提升就业质量(10)。第三,数字经济为中小企业提供了更广阔的平台,为劳动力就业创业创造了更多的机会(11)。也有研究认为,智能化技术的发展和人口老龄化进程的加快导致劳动力市场的漏洞严重,政策安排受损(12),机器代替人工的局面必然发生(13)。本文认为,数字技术造成的失业以结构性失业为主,即劳动力市场供需不匹配产生的失业,表现为第一产业失业现象严重而服务业存在大量的职位空缺现象。数字技术取代的职位多以简单劳动为主,复杂精密的劳动较难取代,替代效应的影响有限。随着劳动力受教育程度的提升,失业人员转岗再就业能力提升,加上我国人口红利依然存在,因此,在未来较长时间内,数字经济的发展能够显著提高劳动力就业数量。

同时,创新是经济高质量发展的核心动力,而优化劳动力配置是科技创新的依托。在多数情况下,人力资本即劳动力“质量”(14)。概括来讲,劳动力配置对经济发展的作用主要基于创新角度。优化劳动力配置不仅有助于企业创新技术、提高生产效率,而且有利于产业向知识密集型转型,是推动经济发展的重要动力(15)。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》建议将劳动力人均受教育年限提高到11.3年,建设高素质劳动者大军,推动经济高质量发展。在创新发展战略指导下,高质量劳动力有利于提高产业创新水平,推动技术转型升级,是推动经济发展的持续动力。基于此,本文提出如下假设:

H3:数字经济通过优化劳动力配置进而促进经济高质量发展。

三、研究设计

(一)基准模型构建

为了研究数字经济对经济发展质量的作用,本文基于2011—2019年全国30个省、自治区、直辖市(考虑到西藏地区数据缺失,本文暂不涉及)数据,构建双向固定效应模型,尽可能控制内生性问题,减少对估计结果造成的影响。模型设定如下:

Hqedi,t=α0+α1Digitali,t+α2Zi,t+μi+δt+εi,t (1)

公式(1)中,i=1,2,3,……N表示样本地区,t=1,2,3,……T为样本时期;Hqedi,t表示地区i在t时期经济发展质量;Digitali,t表示地区i在t时期数字经济发展指数;Zi,t为一组控制变量,主要包括金融发展水平(Fin)、对外开放水平(Open)、财政分权度(Gov)、消费水平(Con)、城市化水平(City);μi表示个体固定效应,控制了地区层面不随时间变化的因素对于经济发展的影响;δt则表示时间固定效应,控制了同一地区由于时期不同所导致的经济发展的差异;εi,t为随机干扰项;α0为截距项;α1、α2为各变量系数。为了解决异方差问题,计量模型报告聚类稳健标准误。

(二)门限效应分析

根据前文研究及假设,数字经济与经济发展质量之间可能会因为数字经济发展差异而呈现非线性影响,本文在Hansen发展的面板门限模型基础上,将具体模型设定如下(16):

Hqedi,t=γ0+γ1Digitali,t×I(Digitali,t≤θ)+γ2Digitali,t×I (Digitali,t>θ)+ γ3Zi,t+μi+δt+εi,t (2)

其中,函数I(·)为示性函数;Digitali,t表示门槛变量,本文表示地区i在t时期的数字经济水平;θ表示待估计的门槛值,这里理解为,当符合括号中条件时,示性函数可表示为1,不然I=0。公式(2)仅考虑单门限效应,可根据实际情况扩展至双门限或三门限模型;其他设定均与公式(1)的设定相同。

(三)传导机制分析

为了验证数字经济对经济高质量发展的传导机制,本文参考温忠麟等的中介效应三步法,将劳动力配置作为中介变量。传导机制构建的模型如下:

Labori,t=ω0+ω1Digitali,t+ω2Zi,t+μi+δt+εi,t (3)

Hqedi,t=φ0+φ1Digitali,t+φ2Labori,t+φ3Zi,t+μi+δt+εi,t (4)

具体地,Labori,t为地区i在t时期的劳动力配置指数;ω0、φ0为截距项,ω1、ω2、φ1、φ2、φ3为变量系数;其余设定均与公式(1)相同。

(四)变量测度与说明

1. 经济高质量发展水平

近年来,学界对经济高质量发展有了深入的研究,基于经济发展水平的测度指标逐渐从单一维度扩展到建立多维度指标体系(17)。本文在现有研究基础上,结合高质量发展具有更有效率、更加公平、更可持续的特点,使用主成分分析法,从高效、公平、可持续三个维度选取12个指标建立经济高质量发展水平指标体系, 如表1所示。

2.数字经济水平

鉴于数字技术发展指数并没有统一的衡量指标,目前对数字经济发展水平的测度方法主要有两种:一种是基于中国数字普惠金融发展指数,从覆盖广度、使用深度以及数字支持服务程度三个角度构建指数体系(18);另一种是从互联网技术发展角度出发,从数字产业类型和规模入手,构建指标评价体系(19)。本文依据数字经济特征,以应用类型和发展水平为主,结合王军等、杨慧梅和江璐等研究(20),从数字技术发展水平、产业数字化和数字产业化三个维度选取31个指标,利用主成分分析法测度我国数字经济发展水平,具体如下表2所示。

3.劳动力配置

在测度劳动力配置方面,大多数研究基于企业、行业层面,利用生产率来构建劳动力配置指数(21)。本文在现有研究基础上,利用熵权法基于数量、结构和质量三方面,选取劳动力从业人数、第三产业与第一产业从业人员比重、劳动力中接受高等教育比重、参加培训人次等变量构建劳动力配置指数。

4.控制变量

为了更全面地分析数字经济对经济发展的影响作用,还应该加入可能影响经济发展的其他因素,参考武志、马宇和安晓庆、颜廷峰等的研究(22),本文将金融发展水平(Fin)、对外开放水平(Open)、财政分权度(Gov)、消费水平(Con)和城市化水平(City)设定为控制变量。具体地,金融发展水平(Fin)用金融机构本外币存贷款余额取对数来控制金融发展水平对经济增长可能存在的非线性影响;对外开放水平(Open)用实际利用外资与地区生产总值比来控制外商投资对经济增长的潜在作用;财政分权度(Gov)用财政收入与财政支出的比重来控制地方政府财政自主性的潜在影响;消费水平(Con)用一地区人均消费支出取对数表示消费对经济发展可能存在的非线性影响;城市化水平(City)用人均人口密度取对数来表示城市化水平对经济发展可能存在的非线性影响。

(五)数据来源与描述性统计

基于样本的可获得性和可比性,本文选取了全国30个省、自治区、直辖市(鉴于西藏地区数据缺失严重,本文暂不涉及)为研究对象。鉴于数字经济统计指标部分数据从2011年开始发布,本文的样本区间设定为2011年到2019年。有关数据来自于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国电子信息产业统计年鉴》《中国第三产业统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国经济普查年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国社会统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》和北京大学数字金融研究中心、国家统计局,通过采用分组插值法对缺失数据予以补齐,下表3是本文主要变量的描述性统计结果。

由表3可知,经济发展质量指数(Hqed)和数字经济水平(Digital)最大值和最小值相差较大,数据具有“均值小、标准误差大”的特点,可见我国不同地区的数字技术、经济发展质量差异较大。劳动力配置(Labor)最小值为0.0108,最大值为0.7010,中位数为0.0966,表明不同地区的劳动力配置差异较大。从控制变量的角度来看,在不同的地区,城市化水平(City)相对稳定,但金融发展水平(Fin)、对外开放水平(Open)、财政分权度(Gov)和消费水平(Con)均存在显著差异。

四、实证分析

(一)基准模型验证结果

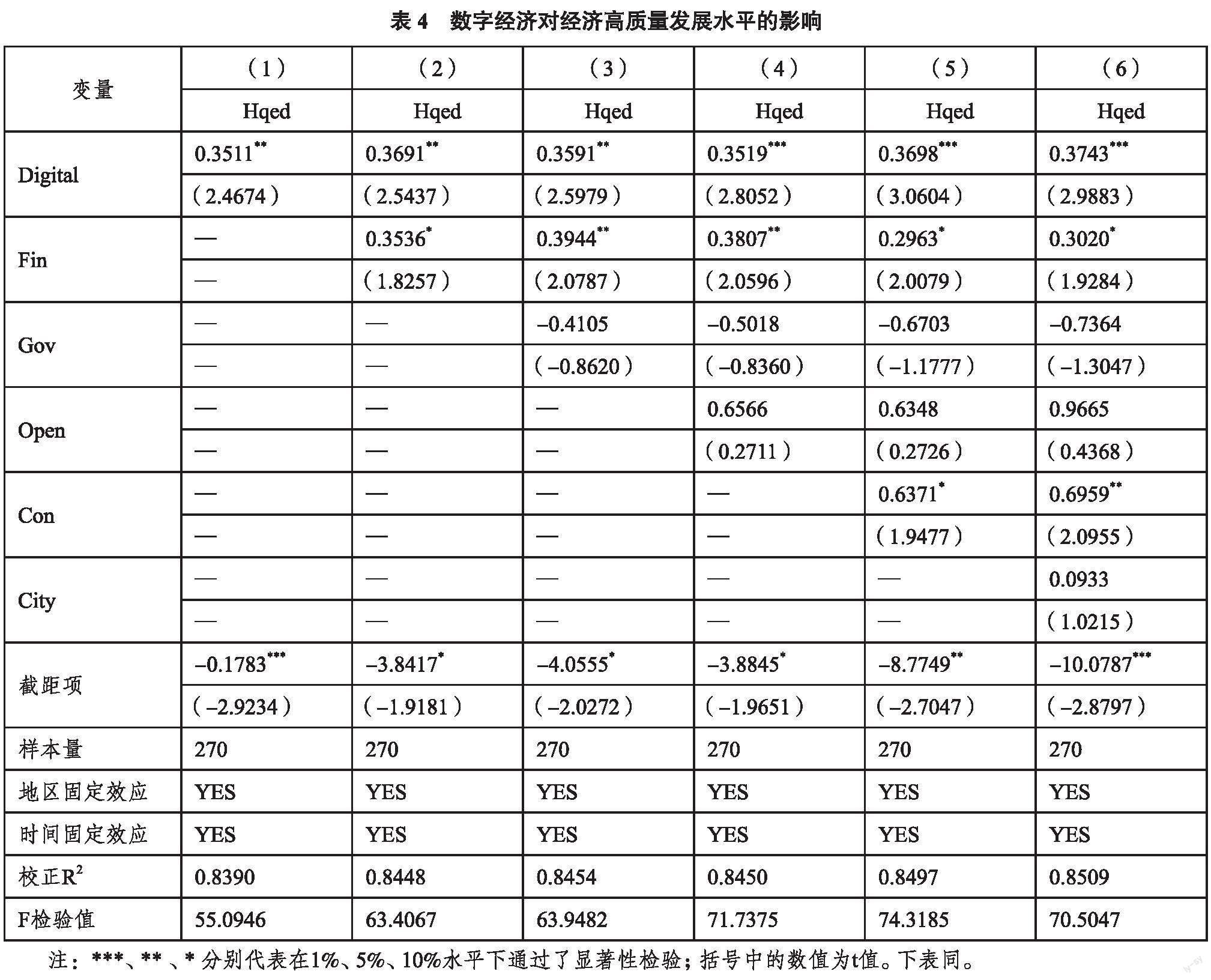

表4报告了数字经济对经济高质量发展的基准回归结果。表4第(1)列为没有添加控制变量的固定效应分析,结果显示,在未加入控制变量时,数字经济(Digital)对经济发展质量(Hqed)的估计系数为0.3511,显著正相关,初步验证数字经济能够推动经济高质量发展。表4第(2)、(3)、(4)、(5)、(6)列依次添加控制变量金融发展水平(Fin)、财政分权度(Gov)、对外开放水平(Open)、消费水平(Con)和城市化水平(City),实证研究结果表明,数字经济(Digital)对经济发展质量(Hqed)的估计系数为正,且在1%水平上显著,即数字经济显著提升了我国经济发展质量,本文的假设1得到验证。具体地,金融发展水平(Fin)的系数为正且显著,即金融业发展能够显著提高經济发展质量,说明构建现代化金融市场是推动经济高质量发展的重要路径(23),同时应该做好金融监管工作,警惕金融业发展脱离实体经济,出现虚假繁荣、经济失衡现象;对外开放水平(Open)与经济发展质量之间的关系不显著,主要原因在于,一方面外商投资能够增加资金供给、缓解就业压力,推动我国产业发展和技术进步,另一方面,如果企业过度依赖外资投入,容易产生外商垄断现象,阻碍自主创新水平,导致关键核心技术受制于人,不利于经济长远发展;财政分权度(Gov)和城市化水平(City)未通过10%检验,说明两者不是推动经济高质量发展的主要原因;消费水平(Con)显著为正,说明促进居民消费是提高经济发展质量的有效手段。

(二)门限效应分析

考虑到数字经济发展遵循“梅特卡夫法则”和“摩尔定律”,可能会对经济发展质量产生不同的影响,本文对数字经济和经济发展质量之间的影响机制进行分析。为了验证假设2,本文首先基于“boorstrap自助法”反復抽样500次,具体如表5所示。由表5可知,数字经济的门限效应通过了单一门限检验,没有通过双重门限检验。为进一步验证数字经济对经济发展质量产生的非线性影响,基于门限值检验结果设立门限效应回归模型,具体结果如表6所示。

由表6可知,数字经济对经济发展质量的作用受到数字经济水平的影响。从全国层面看,数字经济水平小于门限值时,数字经济对经济高质量发展的正向促进作用不显著,当数字经济水平越过门限值时,数字经济系数为正且显著。这说明数字经济发展水平会影响其对经济发展质量的作用程度。当数字经济发展到一定程度时,数字经济对经济发展质量的推动作用由原来的不显著转变为显著,两者之间呈“J”型影响关系。本文假设2得到验证,即数字经济对经济高质量发展具有非线性推动作用。

(三)中介效应分析

本文使用stata16软件中sgmediation命令,验证了数字经济通过改变劳动力配置水平对经济高质量发展的影响作用,具体结果见下表7。表7第(1)列结果显示数字经济能提升地区经济发展质量,表7第(2)列数字经济系数为正且显著,证实了优化劳动力配置能显著提高地区数字经济发展水平,表7第(3)列显示数字经济、劳动力配置水平都能显著推动经济高质量发展。此外,表7还报告了Sobel检验结果,其中Z统计量显著为正,证明中介效应是存在的,本文假设3得以验证,即数字经济通过优化劳动力配置提升经济发展质量。

(四)稳健性检验

上述实证结果说明了数字经济能够推动经济高质量发展,为进一步验证结论的可靠性,本文从剔除其他不确定性影响、模型替换和缩尾三个方面进行检验。

1. 剔除其他不确定性影响

人口结构和基础设施水平往往通过产业结构、消费结构等方面影响经济发展(24)。本文为消除两者对经济发展质量可能存在的影响,依次加入人口结构(Aging)和基础设施水平(Fac)两个变量。具体而言,用65岁以上人口所占比重表示人口结构、用城市人均拥有道路面积取对数表示地区基础设施建设可能存在的非线性影响。表8第(1)、(2)列结果显示,数字经济系数仍为正且显著,即数字经济发展可以提升经济发展质量,本文结论是稳健的。

2. 模型替换

尽管静态面板固定效应模型能够有效地控制个体、时间效应,但仍可能存在由于遗漏变量而产生的内生性问题,从而导致估计结果是有偏的。此外,由于经济发展具有连续性,当前的经济发展质量可能仍会受到前期经济发展水平的影响,呈现出

较强的惯性特征。鉴于此,本文构建动态面板模型,采用系统广义矩估计法(SYS-GMM)检验结果稳健性,具体模型构建如下:

Hqedi,t=η0+η1Hqedi,t-1+η2Digitali,t+η3Zi,t+μi +δt+εi,t(5)

公式(5)中,Hqedi,t-1表示滞后一期经济发展质量指数,η0为模型截距项,η1、η2、η3为各变量估计系数,其余变量设定均与公式(1)相同。

由表8第(3)列可知,Sargan检验在5%的水平下显著,即原假设成立,说明模型中采用滞后一期经济发展质量作为工具变量是有效的,不存在过度识别问题。同时, AR(1)检验的P值在5%水平下显著、AR(2)检验的P值不显著,说明通过GMM模型的自相关检验,即本部分采用系统GMM检验模型设定合理。滞后一期的经济发展质量(L.Hqed)系数和数字经济水平(Digital)系数均为正且显著,说明滞后一期的经济发展、数字经济水平均能提高本期经济发展质量,表明本文的实证结果是稳健可靠的。

3. 缩尾检验

考虑数据可能存在异常值,本文对各变量均进行1%分位的双边winsor处理验证本文结论,具体见表8第(4)列。稳健性检验结果表明各变量系数以及显著性水平均和前文基本一致,验证本文的结论是可靠的。

五、进一步分析

上述分析验证了数字经济和经济发展质量之间的关系,针对内生性问题,本文利用广义矩(系统GMM)进行动态面板估计。本文进行一系列拓展性分析:其一,为了更直观地预测数字经济和经济发展质量之间的动态关系,本文利用格兰杰因果检验和脉冲分析图作进一步考察;其二,考虑到数字技术发展推动跨地区分工、合作,增强了区域生产活动关联性,使经济发展产生空间溢出性,本文利用空间计量模型作进一步分析。

(一)格兰杰因果检验和脉冲响应分析

格兰杰因果检验是利用解释变量过去的行情帮助预测被解释变量的当期行情。脉冲响应通常用来捕获每个变量当前值和未来值对VAR结构误差当前值的一个单位增量或一个单位标准差的响应。本部分被解释变量为地区经济高质量发展(Hqed),数字经济水平(Digital)和劳动力配置水平(Labor)作为核心解释变量,金融发展水平(Fin)、对外开放水平(Open)、财政分权度(Gov)、消费水平(Con)和城市化水平(City)作为控制变量,建立面板向量自回归模型(PVAR)进行分析。为了剔除异常值干扰,本部分对各变量均进行1%分位的双边winsor处理。首先,利用HT方法检验面板数据的平稳程度;其次,根据BIC、AIC和QIC准则确定本文的最优滞后阶数为一阶,同时为了防止有偏估计,利用一阶差分、移除变量的横截面均值的方法对变量剔除个体、时间效应的影响,具体结果见表9。

根据格兰杰检验可知,数字经济(Digital)、劳动力配置(Labor)共同构成了经济高质量发展指数(Hqed)的格兰杰原因。为进一步探究影响经济高质量发展的因素,下图1是构建的脉冲分析图。

图1(a)显示经济发展质量在数字经济给定一个标准差后作出频繁反应,在第六期时趋于平稳。具体地,滞后一期的经济发展质量对数字经济的正向冲击达到高峰,此后,数字经济对经济发展质量的正向影响作用减弱,在第三期和第五期时产生较小的促進作用,之后数字经济的促进作用逐渐减弱。主要原因在于,数字经济具有“溢出效应”,数字技术的发展促使企业享受的数字红利增加,部门逐渐形成“规模效应”,推动经济发展质量的提升,当新的数字技术在产业内普及,逐步融入实体经济,数字经济对经济发展质量的促进作用呈下降趋势,但在可预期的范围内仍有促进作用。

图1(b)显示劳动力配置水平对经济发展质量的影响呈周期性波动。具体地,在受到劳动力配置一个单位标准差的冲击后,经济发展质量立即表现出强烈的同方向变动响应,这种反向影响在第1年达到顶峰,之后劳动力配置水平对经济发展质量的影响作用呈周期性减弱。这两幅图说明推动数字经济发展、优化劳动力配置是提高经济发展质量的重要途径。

(二)空间溢出效应

数字技术推动经济发展变革,打破经济发展地域限制。本地区经济发展质量不仅受到内在因素影响,还可能受到周边城市经济发展的影响。根据Moran’I 指数,经济发展质量具有空间相关性,因此,为进一步分析数字经济和经济发展质量之间的关系,本文构建如下空间杜宾计量模型:

Hqedi,t=α+ρWHqedi,t+βDigitali,t+γWDigitali,t+ηZi,t+τWZi,t+μi+δt+εi,t (6)

其中,ρ为自回归系数,W为空间权重矩阵,本文采用地理邻阶型矩阵作为空间权重矩阵,即若两地区地理位置相邻,则Wi,j=1(i≠j),否则Wi,j=0(i=j); WHqedi,t、WDigitali,t、WZi,t分别为经济发展质量、数字经济和控制变量的空间滞后项;γ、τ分别为数字经济、控制变量的空间交互项,其余变量均与(1)式设定相同。

LeSage 和Pace认为直接用解释变量的回归系数和显著性来衡量被解释变量的空间溢出效应会产生偏差,提出通过偏微分方法将空间溢出效应分解为直接效应、间接效应和总效应(25)。鉴于此,本文将数字经济对经济高质量发展的空间溢出效应进行分解,具体见表10。

由表10可知,数字经济对经济发展质量的直接效应、间接效应和总效应均为正且显著,说明地区数字经济的发展不仅对本地区经济发展质量有提升作用,还能显著地推动周边城市的经济发展,即数字经济的发展存在空间溢出性。

六、研究结论与政策建议

随着大数据资源的普及、数字技术的发展,数字革命正如火如荼地展开。党的十九届五中全会提出大力发展数字经济,推动数字经济与实体经济深度融合。国家《“十四五”数字经济发展规划》指出,继农业经济和工业经济的发展之后,数字经济将成为未来的主要经济形态。鉴于此,本文通过构建衡量2011—2019年数字经济和经济发展质量的指数,探究数字经济对经济高质量发展的影响以及传导机制,得到的主要结论如下:第一,数字经济对经济高质量发展的影响呈“J”型关系。随着数字技术的发展,数字经济对经济发展质量的推动作用从不显著转变为显著。目前,我国数字经济发展趋于成熟,数字红利迅速释放,数字经济能够显著提高经济发展质量,这是提高中国经济发展质量的新动力。第二,数字经济的发展能够优化劳动力配置,提高就业质量,促进经济高质量发展。第三,数字经济具有空间溢出性,能够推动区域间经济协调发展。第四,数字经济、劳动力配置均构成经济高质量发展的格兰杰原因。鉴于此,推动数字经济发展,优化劳动力配置无疑是提高中国经济发展质量的重要保障。

基于上述研究结论,本文提出以下政策建议:

第一,大力发展数字技术,提高数字产业化、产业数字化水平。不断推动传统产业的转型升级,拓展数字技术在农业、工业等产业的应用和创新,完善5G网络、大数据中心等新型基础设施的建设,提高数据处理能力和数字技术的应用水平,促进数字技术在各产业领域中的融合、渗透。

第二,考虑到数字经济与经济高质量发展之间的“J”型关系以及数字经济发展的空间溢出性特点,应因地制宜,推动区域数字技术协调发展。要推进农村地区新型数字化设施建设,合理配置城乡资源,鼓励城市优质资源流向农村地区,夯实数字经济发展基础,推动新农村建设。充分发挥数字经济的带动作用,统筹地区协调发展,缩小“数字鸿沟”。

第三,有关部门应该加大人才的培养力度,提高全民受教育程度,加强与数字经济行业相匹配的职业技能培训,满足数字经济对多样化人才的需求。

注释:

(1) 蔡昉:《人口转变、人口红利与刘易斯转折点》,《经济研究》2010年第4期。

(2) R. P. Pradhan, M. B. Arvin, M. Nair et al., Short-Term and Long-Term Dynamics of Venture Capital and Economic Growth in a Digital Economy: A Study of European Countries, Technology in Society, 2019, 57, pp.125-134;黄群慧、余泳泽、张松林:《互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验》,《中国工业经济》2019年第8期。

(3) 杜丹清:《互联网助推消费升级的动力机制研究》,《经济学家》2017年第3期。

(4) 荆文君、孙宝文:《数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架》,《经济学家》2019年第2期。

(5) 宋洋:《经济发展质量理论视角下的数字经济与高质量发展》,《贵州社会科学》2019年第11期。

(6) 袁富华:《长期增长过程的“结构性加速”与“结构性减速”:一种解释》,《经济研究》2012年第3期;中国经济增长前沿课题组、张平、刘霞辉、袁富华:《中国经济转型的结构性特征、风险与效率提升路径》,《经济研究》2013年第10期;于斌斌:《产业结构调整与生产率提升的经济增长效应——基于中国城市动态空间面板模型的分析》,《中国工业经济》2015年第12期。

(7) 陈晓东、杨晓霞:《数字经济发展对产业结构升级的影响——基于灰关联熵与耗散结构理论的研究》,《改革》2021年第3期。

(8) 王文:《数字经济时代下工业智能化促进了高质量就业吗》,《经济学家》2020年第4期。

(9) D. Acemoglu, P. Restrepo, The Race Between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment, American Economic Review, 2018, 108(6), pp.1488-1542;戚聿东、刘翠花、丁述磊:《数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升》,《经济学动态》2020年第11期。

(10) 孟祺:《数字经济与高质量就业:理论与实证》,《社会科学》2021年第2期。

(11) 李晓华:《数字经济新特征与数字经济新动能的形成机制》,《改革》2019年第11期;詹晓宁、欧阳永福:《数字经济下全球投资的新趋势与中国利用外资的新战略》,《管理世界》2018年第3期。

(12) B. Chen, T. Liu, L. Guo et al., The Disembedded Digital Economy: Social Protection for New Economy Employment in China, Social Policy & Administration, 2020, 54(7), pp.1246-1260.

(13) 隆云滔、刘海波、蔡跃洲:《人工智能技术对劳动力就业的影响——基于文献综述的视角》,《中国软科学》2020年第12期。

(14) 刘一鸣、王艺明:《劳动力质量与民营企业劳动生产率:马克思主义视角的研究》, 《世界经济》2021年第1期。

(15) G. Ranis, Challenges and Opportunities Posed by Asia's Superexporters: Implications for Manufactured Exports from Latin America, Export Diversification and the New Protectionism: The Experiences of Latin America, 1981, pp.204-230;刘智勇、李海峥、胡永远、李陈华:《人力资本结构高级化与经济增长——兼论东中西部地区差距的形成和缩小》,《经济研究》2018年第3期;阳立高、龚世豪、王铂、晁自胜:《人力资本、技术进步与制造业升级》,《中国软科学》2018年第1期。

(16) B. E. Hansen, Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference, Journal of Econometrics, 1999, 93(2), pp.345-368.

(17) 陈诗一、陈登科:《雾霾污染、政府治理与经济高质量发展》,《经济研究》2018年第2期;魏敏、李书昊:《新时代中国经济高质量发展水平的测度研究》,《数量经济技术经济研究》2018年第11期;曾艺、韩峰、刘俊峰:《生产性服务业集聚提升城市经济增长质量了吗?》,《数量经济技术经济研究》2019年第5期。

(18) 张勋、万广华、张佳佳、何宗樾:《数字经济、普惠金融与包容性增长》,《经济研究》2019年第8期。

(19) 许宪春、张美慧:《中国數字经济规模测算研究——基于国际比较的视角》,《中国工业经济》2020年第5期;柏培文、喻理:《数字经济发展与企业价格加成:理论机制与经验事实》,《中国工业经济》2021年第11期。

(20) 王军、朱杰、罗茜:《中国数字经济发展水平及演变测度》, 《数量经济技术经济研究》 2021年第7期;杨慧梅、江璐:《数字经济、空间效应与全要素生产率》,《统计研究》2021年第4期。

(21) 吴化斌、鄢萍:《企业降成本的路径选择》,《经济学(季刊)》2019年第3期;柏培文:《中国劳动要素配置扭曲程度的测量》,《中国工业经济》2012年第10期。

(22) 武志:《金融发展与经济增长:来自中国的经验分析》, 《金融研究》 2010年第5期;马宇、安晓庆:《汇率变动、收入差距与经济增长——基于不同经济发展阶段的实证研究》,《经济学家》2018年第9期;颜廷峰、袁安妮、徐旭初:《互联网金融、政府干预与经济增长质量——基于面板门限回归模型的实证检验》, 《财政研究》2019年第9期。

(23) 徐忠:《新时代背景下中国金融体系与国家治理体系现代化》,《经济研究》2018年第7期。

(24) 都阳、封永刚:《人口快速老龄化对经济增长的冲击》, 《经济研究》2021年第2期;孙伟增、牛冬晓、万广华:《交通基础设施建设与产业结构升级——以高铁建设为例的实证分析》,《管理世界》2022年第3期。

(25) J. LeSage, R. K. Pace, Introduction to Spatial Econometrics, Chapman and Hall/CRC, 2009.