繁花盛放,软红十丈

阙政

繁花盛放,似水流年。终于在电视机屏幕上看到“(沪)剧审字(2023)第017号”的时候,距离《繁花》最初传出改编影视剧的消息,已经匆匆十年过去。

回望2012年,金宇澄发表小说《繁花》;次年,江湖传闻王家卫导演已买下影视版权。2017年,电视剧版《繁花》正式开始筹备。2020年9月,开机。2022年1月,杀青。2023年1月,补拍……十年筹备,三年拍摄,对一部电视剧来说很长,对王家卫来说很短。

“《繁花》是上海的一幅清明上河图。它补白了我60年代来香港后的上海生活面貌。《繁花》给我的感觉不是一见钟情,而是一见如故。”这位1958年出生在上海的导演,6岁随父母移居香港,却一直留有“上海情结”。他曾说,《繁花》是《花样年华》《2046》后的(上海)第三部曲。30集的电视剧,被他拍得好像十几部大电影,霓虹灯光影里,每一帧都饱含对上海的切切情意。

在访谈视频中,王家卫用“千头万绪”来形容这部剧的改编:“《繁花》这本书一共有三十一章,没有连贯的故事,表面是饮食男女,里面是山河岁月,时代变迁。面对这样的一个结构,如何下手,简直是千头万绪啊。原著里面有一千多处‘不响’,‘不响’不代表沉默,它是一种留白:凡是我不想讲的,不能讲的,讲了为难自己,为难别人的,不响,这也是一个创作者的态度。”

如果《繁花》只能选一个关键词来形容,必然是:“不响”。金宇澄的“不响”,是“上帝不响,像一切全由我定”。王家卫的“不响”,是“千金难买一声响,多了就俗了”。他们像一对镜像,又像两条起伏的波浪线,有时相遇,有时分离;两人互相补白,又互相留白,而留白的部分,就继续交给观众去补。

当年王家卫拍《东邪西毒》,在《射雕英雄传》里独独拎出东邪黄药师与西毒欧阳锋来做文章,风格迷离,剧情跳脱,金庸迷未必买账,但终成一代经典。这种大刀阔斧的改编决心,足见导演的志气与能力。如今改编《繁花》,也将散点式的故事、错综复杂的人物关系,凝聚在阿宝与几朵“金花”身上,虽然“金味”不浓,却有招牌性的墨镜作风——小说里以白描形式勾勒的上海上世纪60—90年代市民生活画卷,到电视剧里变成聚焦上世纪90年代风起云涌的上海滩。潮起潮落中,竹枝词也染上了江湖气。

小说里是星星点点的小花,簇成繁花似锦;剧中是大开大合的大时代,映得霓虹璀璨。从今人的眼光回看上世纪90年代,也许时髦中也带着几分土气,断不会是剧中那般光鲜炫目;但当年身处其中的人,每一天都在接受新的刺激,那亲身体验到的热气腾腾,热火特特滚,热到辣豁豁的上世纪90年代,意外地与王家卫式霓虹灯美学遥相呼应。

这几天,上海人的朋友圈热闹得像过年。

至真园、夜东京,热气腾腾活色生香的上世纪90年代回来了。

缝纫机、排骨年糕、咖啡伴侣,记忆里熟悉的上世纪90年代复苏了。

为了还原上世纪90年代的上海,出品方之一的上影集团不惜血本——王家卫在上海唯一看中的影视基地,2020年因为疫情乍起而资金断裂差点烂尾,上影以最快速度投资5亿元,收购了昊浦基地,为“繁花”怒放铺好了最基础的土壤。此后,以“百年上海”为特色的上影车墩基地(上海影视乐园)又根据剧组需求,在疫情之中全力以赴投资建设,一比一复刻了剧中的黄河路、进贤路。剧中不少道具也让观众“一秒回到上世纪90年代”,比如大哥大、桑塔纳、玻璃杯套组、面盆架、丝光棉T恤……

《繁花》在张园打造的外景地。

当然,最让人“一秒入魂”的还是沪语版(央8、东方卫视、腾讯视频都有沪语版)。有人说,上海演员遇到《繁花》,就像英国演员遇到《哈利·波特》,或者用剧中饰演陶陶的陈龙的话说:“像老鼠跌进了米缸。”现场收音全部讲沪语对白,连王家卫本人都操一口流利上海话。看了《繁花》你才发现,原来那么多熟悉的演员、导演,都是上海人——胡歌马伊琍唐嫣,陈龙吴越郑恺,Papi酱范湉湉戴军王菊,还有客串演出的导演张建亚(饰演蔡司令)、程亮(饰演烟纸店老板,他也是《繁花》的联合导演之一)……这些本来就熟悉的人,一旦讲起上海话来,又是别一番光景,甚至好像个人气质都发生了很大改变——马伊琍多了几分凌厉,唐嫣多了几分娇嗔,而胡歌也不只是讲普通话时的风度翩翩,更是风流倜傥,七分正气三分痞,整个人都流动了起来,活灵又活现。

胡歌说,方言本身就是对演员的一种解放:“上海话是我的母语,用母语表演的时候,就不需要像用普通话讲台词时那样,分散一部分精力在语言上,去注意台词的逻辑重音啊、节奏啊,省略了这个过程。拍了一段时间以后,又会发现,方言有它独特的韵味在里面,你的穿着、语言、环境和发生的事情都非常统一,语言作为一个交流工具,是地方特有文化的一种载体。”

在《繁花》所展现的上世纪90年代,上海其实兴起过沪语电视剧热潮,《孽债》《夺子战争》是其中最广为人知的——1997年的沪语方言剧《夺子战争》曾经以38.7%的收视率,打破上海电视剧最高收视纪录。不过当中小学不提倡讲方言之后,一系列方言文化也跟着衰落了。

上海大学教授、著名语言学家钱乃荣最近也在追看《繁花》。“剧中的上海方言,整体感觉是符合那个年代特征的,句子短,排列紧密,你一言我一语,表现出上海话语速快的特色,再加上剧情紧凑节奏快,我都看得有点眼花缭乱了。”钱教授说,“不同年龄的人说的上海话,用的词语各有特色,使这出电视剧语言活泼。游本昌饰演的‘爷叔’,有些发音跟我们现在有点不一样,这是符合他人物年龄的——老派人还保留了几个老上海话中的‘连读变调’,年轻人听着可能觉得有点怪,那是因为一个时代有一个时代的语言,虽然方言的稳定度是很高,但方言是生活中活的语言,在稳定中也会有自然的变化。我觉得电视剧比较好的地方是,演员没有刻意去用老上海的‘尖团音’,而是就讲上世纪90年代普通老百姓在讲的上海话,很生活化。语言是发展变化的,上世纪90年代上海语委曾组织上海的方言学专家深入普查过上海话,发现‘40后’的上海人已经不说分尖团音的上海话,分尖团音是30年代的特征,到了上世纪90年代更没有必要去说30年代的上海话了。电视剧里还有个别当年外地来沪的人,如‘范总’说的夹生上海话,我觉得也反映了上海商场上做生意海纳百川。总之《繁花》里的上海话让我感觉很亲切。”

在钱乃荣看来,《繁花》这部小说有一个很大的意义,就是它重新开启了都市文学创作:“上海开埠不久,出现了以优秀长篇小说《海上花列传》(对话用苏州话)为代表的一大批上海都市题材长篇小说。后来一度乡土文学繁荣,重磅创作中大都有一些鲜活的口语,比如《白鹿原》《红高粱》。当今,全国都市化潮流已形成,《繁花》让都市题材重新回归人们的视野,并且是以一种融入本土方言的形式呈现,小说改编成话剧,再改编成电视剧,广受大众热爱,吹响了都市文学繁荣的号角,这是非常值得大家去关注和努力延续的。”

理想。

金宇澄摄于画展。

隧道。

舞蹈。

上海老場坊。

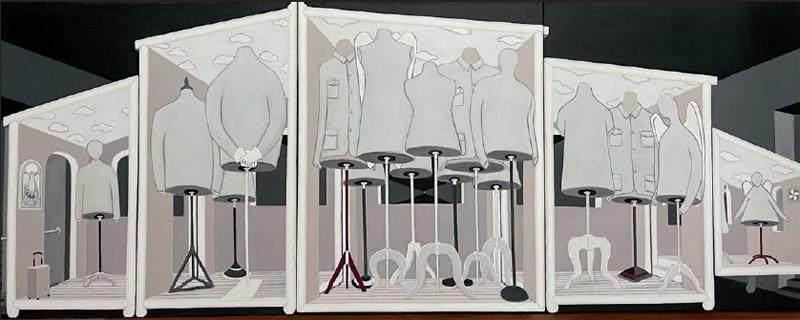

“繁花——金宇澄绘画展”正在东一美术馆展出,图为插画展上展出的部分原作。