基于县域统筹的传统村落保护发展

——以福建省永泰县为例

缪 远,杜俊杭,陈 炜,沈 昊

引言

截至2023年,已有六批共计8 155个村落被列入中国传统村落名录。如此众多的传统村落,是中国乡村文明的代表、地域文化的标本和传统文化的载体[1]。目前不同学科已对传统村落进行多方面的研究,在传统村落的价值、形态、演化、保护利用等问题上进行了探索[2],但是以个案研究为主,区域层面和统筹发展方面的研究较少。因此,在国家明确提出统筹发力建设宜居宜业和美乡村,以城乡融合发展引领乡村振兴的背景下,基于县域统筹探讨多资源的综合协调利用,避免传统村落保护发展零碎化、同质化、失衡化具有重要意义。

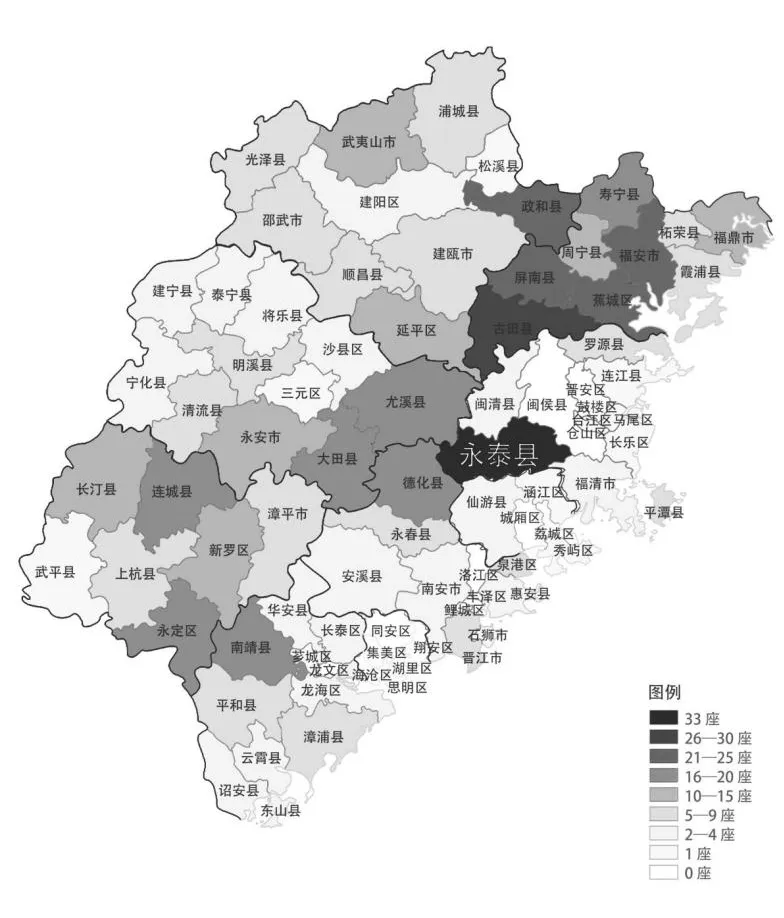

地处中国东南一隅的福建,拥有552座中国传统村落,居全国第六。永泰县拥有33座中国传统村落为福建之最(图1),并较早开展了“以古老的文化拯救落后的经济”的保护探索,实现了县域层面的集中连片保护。以永泰县为例探索县域统筹传统村落保护发展的方法对其他传统村落、历史资源分布密集的地区具有一定的示范借鉴作用。

图1 福建省中国传统村落县域分布

1 传统村落保护发展中的不足

中国经历了快速城镇化发展的30余年,在城市化、工业化的背景下,乡村的处境也急剧变迁。其中的传统村落,更是以每年1 700余个的速度消失[3],其生命力受到巨大的冲击,保护发展面临多重困难,而这些问题背后的一个重要原因是缺乏协调统筹。

1.1 个体规模有限,发展动力与竞争力不足

中国传统村落人口规模等级集中分布在1 001—3 000人,占比为41.72%;其次为501—1 000人,占比为26.61%;户籍人口在100人以下和10 000人以上的传统村落占比均不足5%[4]。这说明传统村落的个体规模普遍较小,有限的人口资源使传统村落缺乏足够的劳动力和技术支持,制约了产业和经济发展的能力。同时个体规模的限制使得传统村落在资源配置、品牌建设和市场开拓方面处于相对劣势的地位,难以吸引更多资源的流入,竞争力持续下降。

1.2 单点保护下发展模式趋同化,千村一面

以往传统村落的保护工作多采用一村一寨的单点式方案。这种局限在一个固定的历史时间段和地域范围内的保护方法,往往会忽略与相邻村落的地域和文化关联性[5]。加上传统村落保护规划委托不同设计单位编制,或互相抄袭,或闭门造车,这样不可避免地会出现趋同化的问题。被称作传统村落保护建设的“十大雷同”有:一是旅游为纲,二是“腾笼换鸟”,三是开店招商,四是“景点化妆”,拼凑“八景”“十景”,五是公园化,六是用民俗或非遗表演揽客,七是开办农家乐,八是发展民宿,九是“伪民间故事”拔高“历史名人”,十是各村“大红灯笼高高挂”[6],并且旅游带来的庸俗化、粗鄙化、强制性[7],更损害了传统村落优秀文化的价值。

1.3 缺乏资源统筹,村落间发展不平衡

传统村落的资源包括自然、文化、人力、资金、技术等方面,村落之间的资源禀赋存在差距。缺乏资源统筹会导致资源过度使用或者浪费,使村落发展得不平衡。资源不平衡更容易出现资源极化的现象,例如位于永泰县北部山区的寨里村,该村有着完好的传统村落风貌,特别是有建于清朝光绪年间的竹头寨。但因其深藏山林中交通不便,经济与基础设施水平也较低,一度限制了其发展。相反,临近国道与高速路口的椿阳村,因其具备优越的位置和较好的经济与基础设施,更易获得更多的资源和市场青睐。这种资源要素的极化,将进一步加剧传统村落发展不平衡的问题。

1.4 城乡发展脱节,制约传统村落发展

经历了快速城镇化后,城市完备的功能与设施,不断吸引着人口的流入,乡村基础设施不完善使乡村存在安全、供水、卫生、通信等方面的问题。城乡发展脱节进一步制约了传统村落的发展。传统村落的基础设施建设、公共服务提升、文化遗产保护等需要大量资金,这些资金主要依靠上级补助和社会资本投入。例如2020年永泰县有12个传统村落以美丽乡村建设为契机,获得共计2 000万元的政府专项资金投入,进行了农村污水治理、湿垃圾处理、农村人居环境整治及小型公益性基础设施建设。村集体的有限收入根本无法承担本村保护发展的重任。

1.5 管理体制缺失背景下,保护发展工作无序

传统村落保护发展工作,涉及住建、自然资源和规划、财政、农业农村等多个部门系统,部门间的职责界定不明、协调机制不全,导致出现重复投入或决策混乱等问题。此外,在地村民作为传统村落的实际管理者也扮演着重要角色。然而,田野调查表明,在地社群的主体力量往往缺乏发挥的空间,例如福建省南平市的峡阳村,在传统村落开发过程中因未满足村民改善居住环境的需求、利益分配不均等,村民与政府发生了矛盾。这说明传统村落保护工作缺乏组织力量,无法形成保护合力,工作也无法得到有效的开展。

2 县域统筹破解传统村落保护发展困境

通过分析传统村落面临的困境,可知这些问题出现的原因是缺乏统筹思维。因此,本文以县域为视角,探讨一种连点串线成面的跨区域资源整合策略,破解面临的问题。

2.1 责任主体,统筹传统村落保护发展工作

县级人民政府是本行政区域内传统村落保护发展工作的责任主体,负责本区域内传统村落保护与管理的具体工作,以责任主体进行统筹具有重要优势。县域内的传统村落分布于不同乡镇,但乡镇单位多为派驻机构,在综合管理权、统筹协调权和应急处置权等方面有缺失,跨村域、镇域的产业开发、河流整治、山林保护、旅游线路连通、城乡供水一体化等项目,需要更高一级的行政管理部门的协调。而县级行政单位有着更全面、更完整的行政职权,对重大项目的决策和规划有更高的话语权,能更好地统筹协调县域内的基础设施、资金、技术、人才等资源,促进传统村落高质量发展。

2.2 承上启下,促进城乡融合发展

县域位于城乡两头的交汇点,具有独特的辐射带动作用。在城乡发展脱节的背景下,党的十九大提出了城乡融合发展的重要举措,要求以县域为基本单元推动城乡融合发展,推进城镇基础设施向乡村延伸、公共服务和社会事业向乡村覆盖。自秦朝设立郡县制以来,县级行政单位一直是中国分布最广泛的、相对独立的行政地域单元[8],也是国民经济、社会发展的基本承载和促进城乡融合发展、实现共同富裕的重要连接点[9]。传统村落作为乡村振兴中需要保护的重要遗产,通过城乡资源的有机衔接同样能在城乡融合发展中受益。

2.3 空间脉络,提供整合基础条件

在县域地理空间内,河流、山系等多种脉络关联,使得传统村落在空间上呈现簇聚的形态。中国有滇西北、黔东南、中原以及皖南—浙西4个受地理环境因素影响较大的传统村落集聚区[10]。而在县域空间内同样存在这种现象,例如永泰县的传统村落在空间上形成了以嵩口为中心的组团分布结构和沿大樟溪流域的带状分布结构,这种空间脉络有利于传统村落之间的交流合作,为跨村落的资源整合及产业协作提供了便利。

2.4 文化单元,形成协同发展纽带

稳定存在的县域单位和特定的地理空间,使得县域内有着联系紧密的文化圈层。县域内人际交往密切,人口的流动迁徙为共同的文化思想提供了基础条件,例如永泰县被称为黄氏“父子三庄寨”的谷贻堂、绍安庄、积善堂,3座庄寨出于一家两代,跨锦安、周坑两村,体现出村落间的人口迁徙,承载了紧密的宗亲文化与质朴的乡风精神。这种共同文化内涵拥有的强大凝聚力,成为传统村落统筹协调发展的纽带。

3 永泰县传统村落保护发展的探索

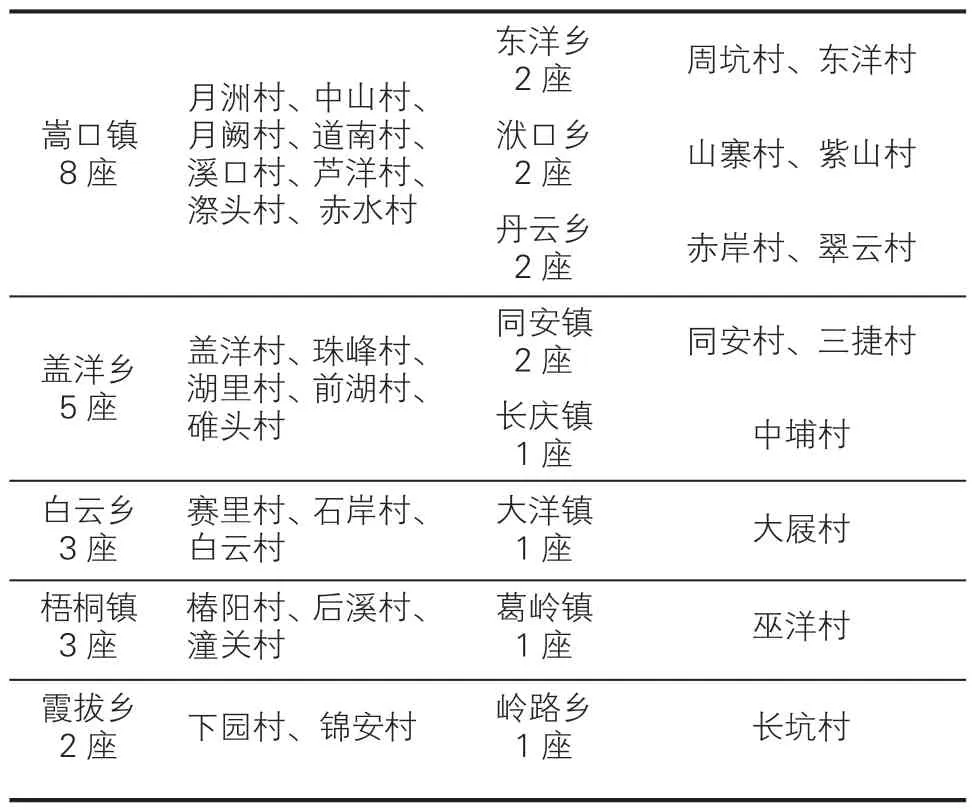

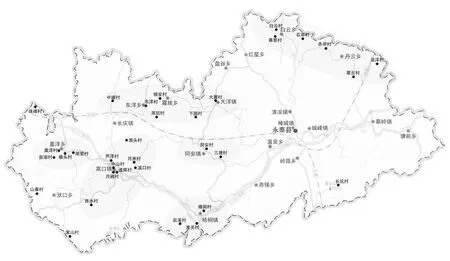

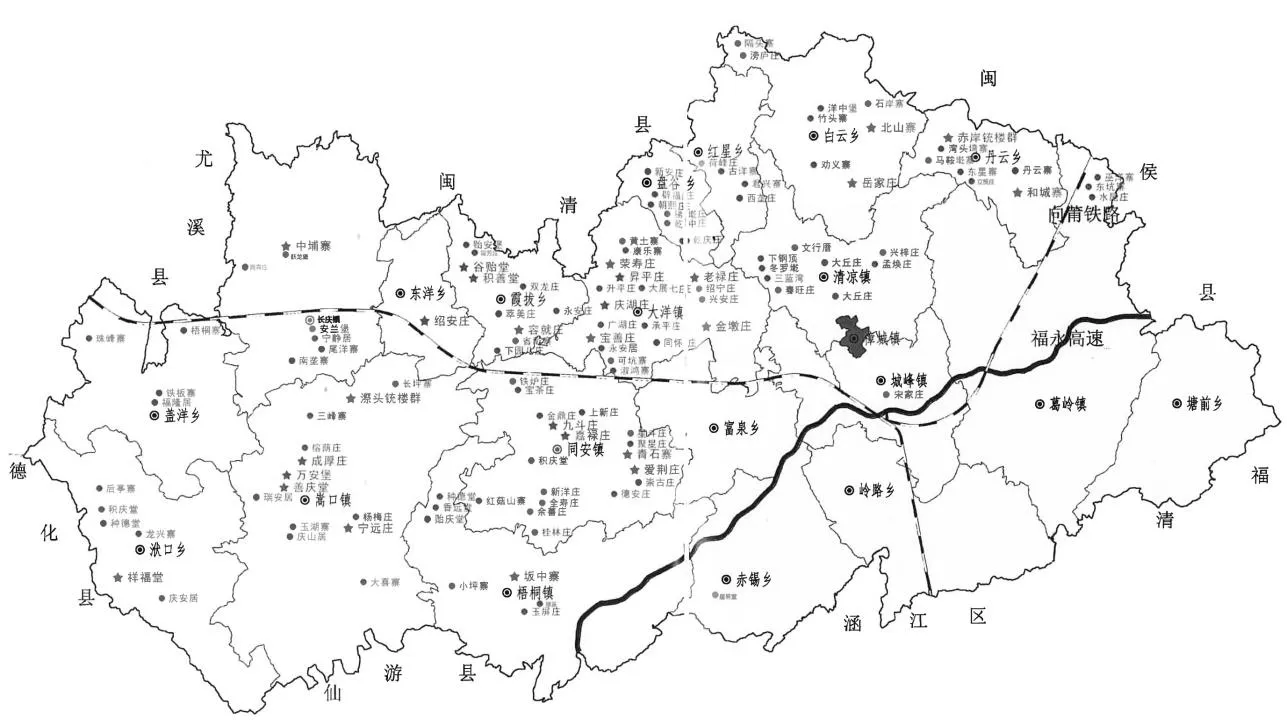

由于“九山半水半分田”的地理环境,历史上永泰县的山区村落交通不便,至今仍完整保存着“山水—田园—村落”的格局,现有33座中国传统村落(表1,图2),于2022年获评“中国传统村落集中连片保护利用示范县”,是福建省乃至华东地区保存较好、代表性较强的传统村落聚集地。

表1 永泰县中国传统村落名单

图2 永泰县中国传统村落分布

3.1 创新工作机制,统筹协调发展

永泰县在长期实践中形成了以古村落古庄寨保护与开发领导小组及其办公室(以下简称“村保办”)牵头,以住建、自然资源和规划、文广旅三部门为主,农业农村等其他相关部门互相协调配合的传统村落保护利用工作机制。村保办成立于2015年,其主要职能为统筹协调县域古厝庄寨、传统村落资源的保护利用,庄寨申遗和文化品牌推广,并指导组建古厝或庄寨民间理事会、全员股份经济合作社。通过出台《永泰庄寨抢修资金的奖补办法》《永泰县农村民房使用权流转指导意见》等相关政策文件,由县财政列支经费安排专项资金,并成立国内首个“古村落古庄寨复兴司法保护基地”,营造“共同保护庄寨”的氛围。

除了统筹领导全县传统村落保护发展工作,引导发挥村民的在地力量、衔接协调外部资源、参与传统村落保护也是构建统筹机制的重要内容。在外部资源的引导下,引入外部规划设计团队进行陪伴式服务,优化配置。永泰县在白云村试点引导规划设计、建设运营、宣传推广等专业团队入驻,针对各自负责的领域科学谋划,针对村庄建设发展实际,开展两年陪伴式综合服务[11]。引进高校资源,促进成果转化。通过建立“校地合作”多边平台,将庄寨打造成高校成果转化、教学实践的新平台,以及永泰县旅游品牌宣传推介、传统文化挖掘传承的新阵地[12]。再通过招商引资,在保持村落特色的基础上,打造相关产业。

在发挥地方社群力量上,通过村保办的指导,全县相继成立了38个由各庄寨的家族成员组成的庄寨理事会,建立7个村级全员股份经济合作社,两个集体所有的村投公司。理事会负责庄寨日常管理,包括召集与协调各房族亲参与庄寨维护与修缮;与企业、同姓族人联络,筹集修缮资金;对接政府,代表庄寨申请修缮项目资金,组织举办各类活动。例如,2009年,爱荆庄的鲍氏族人在举行祭祖时发现屋面漏雨,于是全族共同捐赠木材并筹集了修缮资金35万元。在后续的十多年间,鲍氏族人陆续筹款达400万元,加上政府下拨的资金183万元,爱荆庄的修缮工作从未间断,并取得显著成效。通过工作机制的创新,统筹“政府+社会+村民”,传统村落的保护发展形成了统筹协调的合力。

3.2 统筹村落资源,构建整体保护体系

永泰县域内共计有国家级和省级传统村落59个,分布于16个乡镇,村落之间的资源禀赋有较大差异。通过综合分析自然环境、聚落空间格局、建筑特征、历史环境要素、民俗非遗、产业现状等,系统梳理县域传统村落资源,永泰县制定了传统村落整体保护策略(表2)。通过开展分级、分片、分阶段保护工作,在保护的基础上为发展提供有效的利用空间。

表2 永泰县传统村落保护分级 (单位:个)

(1)分级保护:县域范围内的传统村落已被划分为三级保护等级进行分级保护。

一级传统村落:村内含有全国、省级、县级文物建筑的中国传统村落,共20个。参照文物部门及住建部发布的传统村落相关保护标准进行严格保护。

二级传统村落:不含省级及以上文物建筑的中国传统村落13个,和含文物建筑的省级传统村落4个,共17个。参照文物部门及住建部发布的传统村落相关保护标准进行保护。

三级传统村落:一、二级以外的省级传统村落,共14个。参照福建省住建厅发布的省级传统村落相关保护标准进行保护。

(2)分阶段保护:根据县域范围内的传统村落分级进行分阶段保护。一期对一级传统村落进行整体保护,并对二、三级传统村落进行定期巡查,对破坏风貌或其他影响传统村落保护的行为进行及时修正,对亟须保护的传统建筑等进行抢救性保护。二期对二级传统村落进行整体保护,并对三级传统村落进行定期巡查,对破坏风貌或其他影响传统村落保护的行为进行及时修正,对亟须保护的传统建筑等进行抢救性保护。三期对三级传统村落进行整体保护。

3.3 打造县域核心IP,永泰庄寨引领发展

永泰县传统村落最独特、最突出的文化资源是广泛分布于各传统村落的大型传统民居建筑——庄寨,占比达到了90%。现保存较完好的庄寨有152座,其中占地面积1 000 m2以上的有98座(图3)。庄寨反映出明中叶至清末在闽中东部近海山区形成的以家族为单位的山林开发模式,体现出宜居、生产、防御相平衡的家族聚居形式。庄寨主题鲜明、体系性强、分布集中成片的特征,成为推动传统村落统筹保护利用、实现乡村振兴、提升永泰县对外吸引力的重要支点。永泰县对县域范围内适宜发展方向相似的传统村落资源进行整合,形成3个统筹发展的核心片区。嵩口“全域旅游”深化区:以嵩口镇月洲村、大喜村为核心,包括龙湘村、玉湖村、道南村、中山村、月阙村等;同安“庄寨文化”体验区:以同安镇同安村、三捷村为核心,包括岚口村、洋尾村、芹草村;梧桐“保护利用”创新区:以椿阳村、春光村为核心,包括后溪村、潼关村等。

图3 永泰县庄寨分布

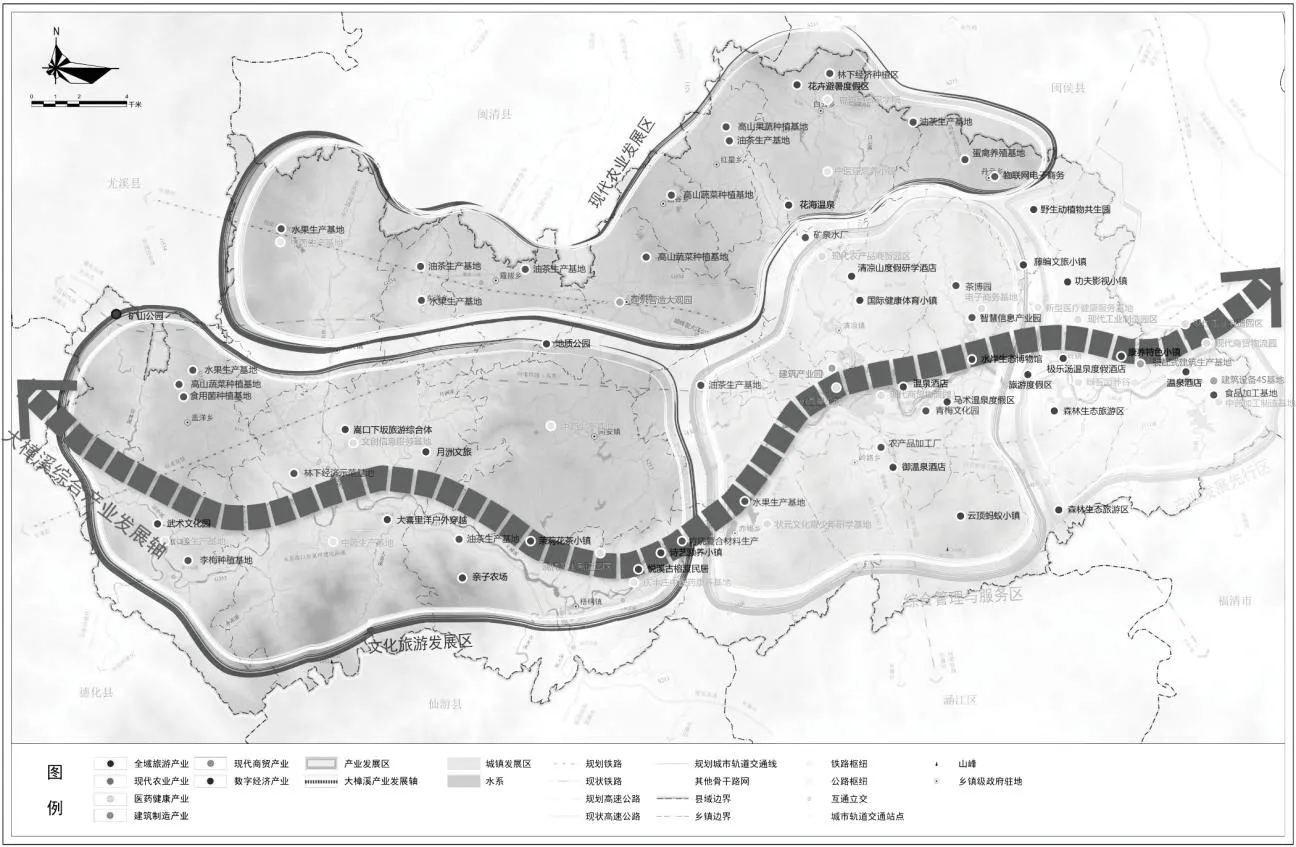

3.4 产业协同互补,创造多元动力

永泰县统筹发挥各村资源禀赋优势,充分利用传统村落自然生态优势和文化特色,选择性发展生态农业、传统手工、休闲旅游、文化创意、健康养老等产业,再引入互联网,形成“互联网+传统村落”的发展态势,将传统村落非遗文化产品推向市场,如李干、青红酒、粉干等。在县域内跨村落产业协同方面,永泰县具有优势农业产业的基础,西南片区与东北片区尤为突出(图4)。西南片区的李果种植面积达300亩,年产量达4 000 t,形成了一定的规模。东北片区依托深山的自然资源优势与御医力钧的文化资源优势,形成中医药种植、保健产业加工的产业协同趋势。如丹云乡赤岸村的天叶生态园,年营业利润377万元,使周边100余户村民实现就业。永泰县在产业发展的基础上,充分统筹传统村落的文化遗存、传统建筑、文物建筑、民俗节庆等资源,同时为产业发展增添本土文化特色,促进传统村落的可持续发展。

图4 永泰县产业格局规划

3.5 发挥地理空间优势,山水脉络连点串线

永泰县地理空间上最突出的山水脉络就是由西向东贯穿县域的大樟溪。大樟溪流域内有7个传统村落(龙湘村、中山村、道南村、月阙村、月洲村、溪口村、椿阳村),与沿溪流域的其他7个特色村(三峰村、大喜村、白杜村、坵演村、春光村、坂埕村、汤埕村)优势互补(图5)。在县域层面进行统筹,放大大樟溪的水陆联通优势,整理大樟溪及其支流两岸的环境景观与交通设施遗存,推动大樟溪及其支流辐射区域内的传统村落整体发展,形成协同发展的旅游经济辐射带,带动传统农业产业区发展。

图5 永泰县大樟溪山水脉络串联村落发展

3.6 推动城乡融合发展,融入福州城市群建设

永泰县临近福州市区,随着交通条件的不断改善,被纳入“福州半小时经济圈”。永泰县因其良好的区位优势及自然与人文资源,被誉为“福州后花园”。在已有的基础上,永泰县在县域层面进一步强化“福州后花园”旅游品牌建设,并将传统村落作为“福州后花园”建设的重要载体,研发更多与传统村落、永泰庄寨相结合的旅游项目。通过县域统筹传统村落的美食、美景等特色旅游资源,永泰县推出了吃春宴、喝村酒、赏李花、泡温泉等系列活动,并逐步实现旅游线路串联,年乡村旅游总收入达56.8亿元。

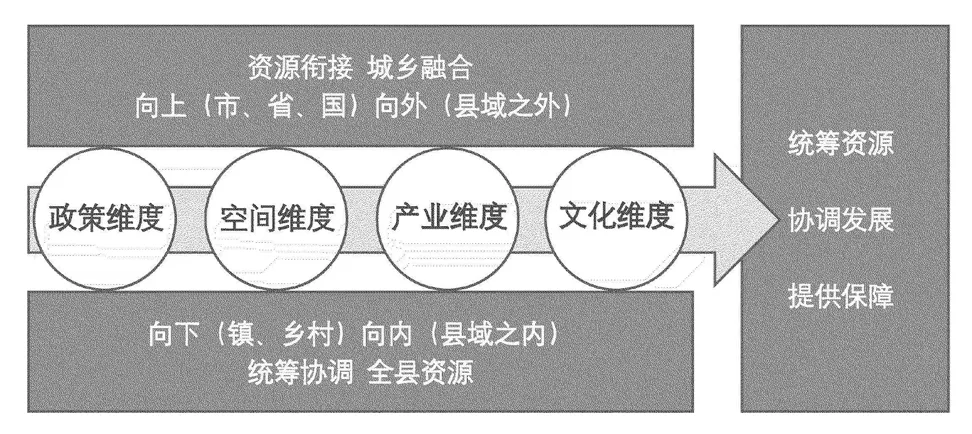

4 构建基于县域统筹的传统村落保护发展策略

通过对传统村落面临困境的梳理和对永泰县实践的分析,初步构建基于县域统筹的传统村落保护发展策略。独特的县域单元是传统村落的责任主体,在保护发展工作上有显著优势。更为重要的是,县域作为承上启下的城乡交汇点,是协调城乡资源促进融合发展的重要锚点。因此,县域统筹应该是“一体两面四维度”的策略(图6),即一方面向下向内统筹县域内各层级的各种资源;另一方面向上向外统筹,衔接协调外部资源,统筹城乡融合,为传统村落保护发展寻找向外的突破口;并将政策维度、空间维度、产业维度、文化维度作为县域统筹工作的具体切入点;综合做到统筹资源、协调发展、提供保障。

图6 县域统筹的“一体两面四维度”策略

4.1 政策维度:以完善的政策机制,形成保护合力

县级行政单位首先应充分考虑当地的经济、社会、历史、文化等因素,制定明确的保护政策和规划,确保相关工作顺利进行。同时,通过建立创新工作机制,协调相关部门进行合作,提高工作效率,形成政策的整体性与协同效应。针对传统村落丰富的资源,还应从物质和非物质层面系统梳理,分解传统村落价值的基础单元,分析各价值要素之间的相关性,总结价值特征,构建传统村落价值体系[13]。以分类管理、分级、分片、分阶段的工作思路,提供有针对性的政策支持。不仅要对内进行资源统筹,而且要对外进行衔接协调。在城乡融合发展助力乡村振兴的大背景下,主动融入上位城市规划发展,承接城市资源,反哺乡村,成为传统村落保护发展对外交流的桥梁。

通过政府引导,组织村民形成自治组织,结合地方特色文化或产业成立经济合作社,提高村民收入。在社会力量上衔接“智力+财力”:一方面引入智库智力,引导校地合作,成为集科研成果转化、教学实践以及地方传统文化传承于一体的多元平台;另一方面引入资金,推动传统村落特色产业发展。多元力量的参与为传统村落保护发展注入生机活力,实现共建共治共享。

4.2 空间维度:把握山水交通脉络,连点串线成面

合理划定保护范围和发展边界,需要考虑村落周边的生态环境、自然景观等因素,这是在县域内进行空间统筹的前提。在此基础上,进一步制定县域统筹规划方案,加强传统村落与周边乡村及城镇的联系。一是要把握好县域内山水空间脉络的天然统筹优势,通过自然空间脉络,将沿线的传统村落连点串线成面,达到资源互补、产业协同的效果。二是整合交通要素,交通条件的改善可以为传统村落对外沟通、吸纳外部资源提供现实基础。三是借助空间维度的统筹,使区域内村落实现雨污环卫等基础设施与公共服务设施共享,在满足村民需求的同时,提升投资成效,减少对传统风貌的破坏。

4.3 产业维度:多元动力协同,实现可持续发展

协同就是利用特定条件,形成子系统之间的良性互动机制,这种机制能够使无序系统形成集合效应[14]。依据传统村落的自然特色与人文资源以及已有的经济基础,从产业升级的角度选择性发展生态农业、传统手工、休闲旅游、文化创意、健康养老等产业。通过技术创新和管理制度创新,对传统村落不同类型的产业进行优化组合,打破单一的产业结构,延伸产业链,促进产业结构优化,推动一、二、三产融合发展[15]。再引入互联网,形成“互联网+传统村落”的发展态势,将传统村落推向市场,以承接更多的资源保护传统村落。这一过程提升了经济收益和生活品质,也提高了村民对传统村落保护的积极性和参与度。

4.4 文化维度:打造县域核心品牌,强化内在凝聚力

县域内传统村落的文化往往在语言、信仰、习俗等方面具有相似性。以传统村落为核心对区域范围内相关的历史文化资源进行整合和保护,是深化对传统村落的认知,全面挖掘散落在乡间的遗产要素的重要基础[16]。在统筹保护发展工作中,应打造县域文化品牌,并以此为突破口,辅以文创、旅游、学术研究、传媒、互联网等手段,使传统村落等县域文化遗产进入公众视野,进而吸引外部资源助力传统村落保护发展。同时,在核心文化品牌的引领下,还需要关注县域范围内传统村落集中区域、适宜发展方向相似的传统村落之间的文化线索。以文化凝聚力促进资源整合,以特色文化发展特色产业,形成文化联结下的传统村落统筹保护发展片区[17]。

5 结语

传统村落保护发展是一项系统性工程。以县域为单位保护发展传统村落可以做到向内向下和向上向外的双向统筹,并从政策、空间、产业、文化维度协调整合各方资源,为其提供更多支持和保障。以县域统筹规划,使产业发展相协调,令保护方式整体化,达到重点地区连片发展的目的。创新工作机制,汇聚各类主体推力,激发传统村落发展活力,促进产业振兴。传承弘扬文化遗产,延伸产业链,打造地域特色名片,为保护发展引流。通过多种手段的综合治理,以新的思路和方式保护发展传统村落,永泰县传统村落保护、利用、发展的经验值得参考与借鉴。