高昌北凉官经生与佛教写经刍议

张磊然

关键词:高昌北凉 官经生 佛教写经 北凉体

北凉政权是十六国后期由卢水胡沮渠蒙逊在河西走廊建立的一个政权,其先都张掖,后迁至姑臧,历经两主,至沮渠牧犍时被北魏所灭。沮渠牧犍的弟弟沮渠无讳、沮渠安周先后率余部西奔,占据高昌。北凉余部于此大兴佛教,此时期大量佛教经文的翻译是其最具代表性的体现,也进一步促进了当地佛教信众抄写佛经的热潮,进而为后期北魏敦煌地区佛教写经事业的发展起到一定的促进作用。

崇佛礼法:北凉佛教的弘扬与发展

北凉时期对佛教经文的传译

凉州自古为河西地区的政治文化中心,在五胡十六国时期,凉州先后归属于前凉、后凉、南凉、北凉和西凉五个政权。汤用彤先生称『凉州在晋末为禅法最盛之地』,可见凉州于魏晋之时已然是佛家传法之圣地。『沮渠蒙逊在凉州,亦好佛法』。北凉沮渠氏以凉州地区的都城姑臧、张掖为中心开展众多佛教活动,因此导致『崇佛礼法』逐步成为一种国家信仰。

从国家历史发展视角来分析,可将北凉政权大致分为两个阶段:第一个阶段是沮渠蒙逊至沮渠牧犍于西部凉州地区掌权期间(约四〇一—四三九),第二阶段是北凉余部西迁至高昌时期(四四四—四六〇)。北凉王沮渠蒙逊至沮渠牧犍在位的三十九年中,因新权初建,社会秩序与民众生活较为稳定,并无外患之忧,且沮渠蒙逊父子笃信佛教,在《开元释教录》卷四中有此详细的记载:『北凉沮渠氏,初都张掖,后徙姑臧,自蒙逊永安元年辛丑,至牧犍承和七年己卯,凡经二主三十九年,缁素九人所出经律论等,并新旧集失译诸经,总八十二部,合三百一十一卷。』[1]可知沮渠蒙逊父子在位期间,共译出八十二部、三百一十一卷佛经。其中仍有三十四部保存至今,可谓是胡汉合作翻译佛经的黄金阶段,也为南朝及北魏佛教的发展做出了巨大的贡献。[2]

北凉历代的最高统治者们都崇尚佛法,『国寺极壮』,穷民生之力。无论沮渠蒙逊还是沮渠安周无不自称『法王』。沮渠安周兴佛的原因,除家族传统外,还受当时期社会背景的影响。北凉余部王族在入据高昌前后,内讧又起,承平二年无讳卒,安周夺无讳子乾寿兵权,乾寿率五百余家奔车师前部,安周乃得继立为『凉王』。故安周即位有『僭越』之嫌,加之即位之年,遇到饥馑『法进析肉,举国汹汹』。为安抚民心,提高威望,转移国人视线,安周即位次年便开始了大规模的兴佛运动,这当中建立的众多佛寺只是兴佛运动的系列活动之一。[3]周肇祥《沮渠安周造佛寺碑》题跋中有言:『按十六国春秋,蒙逊时代,即尊弘事佛,礼接昙无谶。又于凉州南百里崖中,大造法象。茂虔尤喜文学,张淇、阚细之徒,并为显官。故安周已揖其余风,虽身处穷域,尚能造像勒碑,恢宏释教。』可知此碑正是沮渠安周为大兴佛法而建造的一个纪念碑。

沮渠蒙逊父子在位时,北凉佛法最为兴盛,其中史书上有记载的大规模译经活动主要有四次。第一次是在沮渠蒙逊定都张掖之时,沙门道龚、法众等人于北凉永安年中译出《慧上菩萨问大善权经》《大方等陀罗尼经》《宝梁经》等三部八卷。第二次是在沮渠蒙逊定都姑臧时期,由高僧昙无谶主持,于北凉玄始十年(四二一)至北凉义和三年(四三三),历经十二年,共翻译佛家经文《大般涅槃经》三十六卷、《大方等大集经》二十九卷、《大方等大云经》四卷、《悲华经》十卷、《金光明经》四卷等,而其中《大般涅槃经》和《金光明经》逐步成为六世纪北魏时期敦煌等地最受欢迎的佛教經典。第三次由沮渠蒙逊世子兴国主持、昙无谶主译,于玄始六年(四二六)在姑臧译出《优婆塞戒经》一部七卷。第四次则是由沮渠牧犍主持,从永和五年(四三七)至永和七年(四三九),成功译出《大毗婆娑经》一部一百卷。[4]

北凉早期佛教写经的构成

北凉早期建都张掖、姑臧之时,翻译佛教经文的任务大都是由沮渠氏政权主持举办,应为国家译场。而面对众多佛家经文的翻译工作,除了主持翻译经文的高僧需要通晓佛理之外,还需要一批工作人员,来担任口受、抄写、文义校对等工作。[5]其中抄写佛经这一环节极为重要。也正是因为大量的佛教经典不断从张掖、姑臧等地被翻译流通,北凉政权因此成立了相关的官方佛教写经组织,在今出土的一些北凉佛教写经题记中都能看见完整的校验流程,可以说抄写佛教经文已是北凉举国礼佛之大事。自最高统治者到贵族再到一般民众都把抄写佛教经文当作一件神圣的事情来躬行。

但是因为负责主译的高僧多不是中原人,并不通晓汉语,更无法书写汉字,因此佛教经文的抄录工作则是由相关部门人员来担任。此批人员不仅有着虔诚的佛教信仰,亦有良好的书法水平。例如《大般涅槃经》是中国佛教历史上最为重要的典籍之一,其中四十卷本由北凉昙无谶主持翻译,在《大般涅槃经·序》中记载:『谶既达此(凉州),以玄始十年(四二一),岁次大梁十月二十三日,河西王(沮渠蒙逊)劝请令译,谶手执梵文,口宣秦言,其人神情既锐,而为法殷重,临译敬情。殆无遗隐,搜研本正,务存经旨,惟恨梵本分力残缺未备尔。』

另在《出三藏记集》中也有言『河西王沮渠蒙逊闻谶名,呼与相见,接待甚厚。蒙逊素奉大法,志在弘通,请令出其经本。谶以未参土言,又无传译,恐言舛于理,不许即翻。于是学语三年,翻为汉言,方共译写。是时沙门慧嵩、道朗独步河西,值其宣出法藏,深相推重。转易梵文,嵩公笔受,道俗述百人疑难纵横,谶临机释滞,未常留碍。』[6]从此二段记载中都可见沮渠蒙逊对于《大般涅槃经》的翻译工作可算举全国之力,其中高僧『慧嵩』担任此次翻译佛经的『笔受』。

『笔受』为负责抄录已翻译成汉语的佛教经文的官职,换句话说,『笔受』与『写经生』做着相同的事情,但二者的初始动机或目的截然不同。『笔受』一词多出现于各个时期记录佛教经文翻译过程的文章中,可谓出自『笔受』之手的佛教典籍是以汉语为载体面世的初版中文佛教经卷。所以担任『笔受』一职的人绝非是等闲之辈。从文献中可知高僧慧嵩虽为西域僧人,但其自前秦时期就活跃于凉州地区,其家学渊源,自幼受到良好的传统儒家教育,且书法造诣极高,多次被邀请参与到佛教经文的翻译工作中。[7]因此,『笔受』与『写经生』对于佛教经文的传译作出了巨大的贡献,且二者之间的关系也极为密切。从时间上看,『笔受』的任务在前,『写经生』的任务主要在于对佛教经文的批量抄录。

『北凉体』于高昌北凉官方佛教写经中的体现

高昌北凉官经生的组成:以服务朝廷为中心

从敦煌藏经洞及新疆吐鲁番发现的数万卷佛教写经题记中可知,写经人的身份可分为三大类:佛信徒、信众和写经生。佛信徒分为七等:比丘、比丘尼、式叉摩那、沙弥、沙弥尼、优婆夷、优婆塞,世称七众。后两者因是在家修行的弟子,故俗称『居士』,其一般与未受沙门戒法的普通奉佛民众共归为『信众』一类。[8]而在这三种身份中,『信众』与『写经生』二者的身份关系可相互重合,但又不含双向性。因为后者带有职业性,其主要是为民众或官府抄写佛教经文,以望祈求福愿,从中得到生活资金。而『官经生』与普通『写经生』的区别又在于前者隶属于当地官府,或官方寺院。

『笔受』一词出现于北凉,是北凉时期官方任命的『官经生』。在文献记载中,担任过『笔受』一职的有三位,分别是慧嵩、道泰和道养。而道养则活跃于沮渠蒙逊之子沮渠兴国所护持供养佛经系列活动中。

在吐鲁番出土的《优婆塞戒经》后的题记中有言『岁在丁卯夏四月廿三日,河西王世子抚将军录尚书事大且渠兴国,与诸优婆塞等五百余人,共于都城之内,请天竺法师昙摩谶,译此在家菩萨戒,至秋七月廿三日都讫。秦沙门道养笔受。愿此功德令国祚无穷,将来之世,值遇弥勒。』[9]其中明确记载了道养为此次抄写佛经之『笔受』,而从此题记中,也可看出北凉时期佛经译场规模宏大。同样如此规模的抄经祈拜活动,仅道养一人作为『笔受』是绝对不够的,其中慧嵩、道泰等『笔受』也应参与其中。但『笔受』并不是一个特定的职位,换而言之,它是一个『兼职』。因为从现存文献中所记载的三位『笔受』,慧嵩、道养和道泰皆为僧人,这点是尤为重要的。特别是慧嵩,其家学渊源,幼年即出家学佛,是河西地区卓越的僧侣。[10]故北凉时期选拔的『笔受』之人,不仅在佛学修养、言辞文采上出类拔萃,亦在书法造诣上颇具风采。

北凉政权虽因战争等因素,从时间跨度上来看,分为了北凉与高昌北凉,统治集团却是一脉相承,至沮渠无讳占领高昌后建立的北凉政权也没有丢弃传统的宗教信仰,继续积极护持佛教,甚至较之前更为兴盛。而在现存高昌北凉佛教写经卷本中虽未出现『笔受』一词,但『书吏』之职的出现,意味着此时期『官经生』身份的多样性。

樊海是现存高昌北凉官方佛教写经卷本中出现的唯一一個以『书吏』自称的官方写经人员,其抄写的《佛说菩萨藏经第一》题记中言『廿六纸半,一校竟。大凉王且渠安周所供养经,承平十五年岁在丁酉,书吏臣樊海写,法师第一校』,明确标出。且沮渠安周本人也亲自抄写佛教经文。这也从另一方面得知高昌北凉政体对于佛教写经事业的推崇,以及成立的官方写经组织,其根本目的则是为了进一步帮助沮渠氏实现以佛教安邦治国之统治思想。

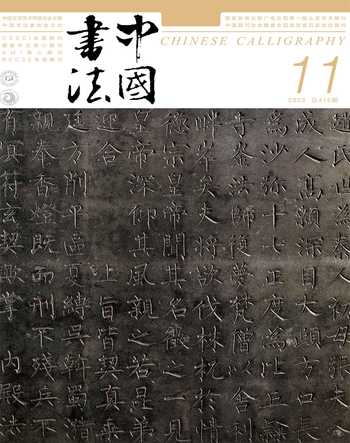

『北凉体』的官方性:以《沮渠安周造佛寺碑》为例

在僧祐所撰的《出三藏记集》中有记载『后有写者皆得南无佛』,佛教写经的过程需保持虔诚之心,是一种积累功德、以期福报之大事。对此华人德教授提出『写经的字都比较工整,不能草率,草率就不虔诚,而抄写的速度又要快,才能出效率,故写横画都是尖锋起笔,不用逆锋,收笔处重按,转折处多不是提笔转换笔锋,而是略作顿驻后再调锋,以取劲疾。』[11]但是『草率』一词在敦煌佛教写经卷本中并不能很明确地作为一种标准。『工整』与『草率』二词,前者是对书风的要求,但后者是针对抄写过程的形容。因此,无论是普通抄经生还是官经生,只要在抄写佛教经文中秉持尊佛、礼佛的心态,都是具有功德的。但是基于自身书写能力的强弱,从而导致了抄经风貌的差异。其中『北凉体』则向世人展现出了公元五世纪初写经书体演变的一种风格面貌,同时它不仅是北凉时期官方佛教写经所用书体,同时也是北凉政府的官方书体,《沮渠安周造佛寺碑》则是最好的证明。

施安昌先生对此曾言『鉴于此书体在四世纪末期和五世纪前期的古凉州及以西地区盛行,又在北凉的书迹中表现最为典型(如沮渠安周造佛寺碑),故称之为北凉体。』『字形方扁,在隶楷之间。上窄下宽,每每有一横或者竖、撇、捺一笔甚长,竖笔往往向外拓展,加强了开张的体势,富于跳跃感。特别是横画,起笔出锋又下顿,收笔有雁尾,中间是下曲或上曲的波势,成两头上翘形式。碑版上尤为突出,可谓「犀利如刀,强劲如弓」。』[12]此番总结中,《凉大王且渠安周造祠碑》被认为是『北凉体』中最为典型的表现,而之所以将其作为代表,不仅是因为其书法风貌上的特点,还因为它具有的政治因素。

《沮渠安周造佛寺碑》,以下简称《安周碑》。此为北凉王沮渠安周在公元四四五年至四四九年间于高昌建造佛教寺院时所撰刻,此碑乃是高昌地区最早发现的北凉石碑,且因为战乱,原碑如今已断毁并亡佚,仅存孤拓藏于中国国家博物馆,是研究高昌北凉历史和文化的重要文献。从碑文内容中可知,此次的造寺造碑活动工作是按照北凉王沮渠安周的意愿来进行的,在此碑的第九行出现了『凉大王且渠安周』字样并于最后题记可见奉王命撰写碑文的夏侯粲,监督建都建筑造像者法铠以及负责全部工程之人索宁等内容,可见高昌北凉政权对这次造碑建寺活动的重视,已然将此当作一种国家盛典,这也又一次展现出沮渠安周对于佛教的热诚。[13]而众所周知,古代建碑是为赞颂丰功伟绩或记录国家大事,其碑文书丹者应为当时书法造诣较高者,并且用于书写碑文的书体一般都较为古朴端庄,与手札书信有着较大的差距,这点在魏晋南北朝时期表现得尤为明显。例如建于公元四〇五年的东晋《爨宝子碑》和公元四五八年南朝的《爨龙颜碑》,其二者的书法风貌与当时的书信手札风格相差甚远,更不用去跟当时南朝的佛教写经书体相较了。但处于相同时期的高昌北凉,《安周碑》的碑文书体与书吏樊海用于抄写佛教经文《佛说菩萨藏经第一》的书体并无二异,都是极具艺术特色的『北凉体』。

例如在敦煌和吐鲁番出土众多的《大般涅槃经》残卷,学者施萍婷推测:

这种以庄重严整的经书体所写的经卷,虽然不是出自一人之手,然其书写水平却相差极微。这种书迹与河西和吐鲁番地区出土的北凉时期的墨迹和石刻文字的书风与书写格式也如出一辙。由此推测,它们很有可能是出自于有组织的写经集体。这种写经集体,或者是家族式组合,或者是师徒式的组合。[14]

这不禁使我们思考一个问题,那就是施安昌先生曾说『北凉体』作为最典型的一种书法地方体,其时由无名书手与群众集体创作并推广,[15]但高昌北凉的统治者沮渠安周,观其本人亲自抄写供养的佛教经文《十住论卷七》和《华严经卷廿八》,二者的书法风貌亦为『北凉体』。至此笔者认为『北凉体』虽作为一种盛行于古凉州地区的地方体,但是它的发展与普及应是自上而下的一个过程,因为北凉本身是一个崇佛尚礼的国家,抄写佛教经文是北凉政权举国重视的庄重佛教活动,而从最初的译经道场至官方佛教写经组织,参与其中的『笔受』或是『书吏』,他们的抄经书法风貌必是受到北凉政府所认可的,《安周碑》乃至《沮渠封戴木表》都可算作『北凉体』书风的佳作,因而『北凉体』以至于逐步发展成为一种『官方性』书体而不仅仅是一种『经书体』。

高昌北凉官方佛教写经卷本的书法风貌

据统计,敦煌与吐鲁番两地出土的佛教写经卷本中有十二件明确纪年为北凉,这些佛经从不同的佛寺遗址出土,而它们的年代跨度于公元三九九至四五七年之间,其中最早的是公元三九九年的《正法华经》,最晚的是公元四五七年高昌北凉承平十五年由书吏樊海所抄写的《佛说菩萨藏经第一》。

现存北凉时期有纪年佛教写经卷本,只要是受北凉政权所委托抄写的,在书法风貌上都具有明显的『北凉体』特征。其用笔多有楷书般细腻的表现,这些技法的表现则更使『北凉体』显得极有艺术研究吸引力。北凉政权不但积极翻译大量佛教经书,同时亦抄写众多佛教经文。因为对佛教经典流通的需求量极多,也进一步要求在抄写佛教经文时的完成速度不断加快,或是因此缘由,『北凉体』的结构也在隶书的基础上更加偏于方扁形,便于抄写。[17]对此孙传波先生也指出『北凉体』的字形结构为『结体多横向取势,字体方扁,隶意较浓,横画入笔轻,不藏头而出锋,中部呈波磔状,收笔上挑,具有飞扬灵动的韵律美,从而形成了粗犷豪放,洒脱自如的独特风格,具有强烈的地域色彩。』[18]虽都是在北凉地区书写的佛教经文,但可发现尽管是书写于同一时间段,『北凉体』的特征表现却截然不同,所以无论是施安昌先生或是孙传波先生,他们都对『北凉体』的书法特征做出了全面的总结,但是『北凉体』作为一种在北凉地区通用的『官方书体』,在碑刻、写经、墓表、石塔刻经上皆有体现,其中作为典范的应是《安周碑》。若以《安周碑》中的『北凉体』书法风貌作为标准去分析诸多北凉时期佛教写经,则可看出『北凉体』的发展与特征。

高昌北凉时期的佛教寫经卷本现存有五卷,其中可明显看出是出自高昌北凉政权所供养的有四卷,沮渠安周本人亲自抄写的有两篇,分别是《十住论卷七》和《华严经卷廿八》。但有两卷高昌北凉官方佛教写经卷本《持世经第一》和《佛说菩萨藏经第一》,因二者的题记内容和抄经风貌的差异,一度引起众多学者的研究。因为南北朝时期,南北两地佛教交流密切,南朝佛教经文写本通过供养等方式流入北方洛阳、敦煌等地,从而间接影响了西北地区写经书体楷书化的进度。

如抄写于高昌北凉承平七年(四四九)的《持世经第一》中的题记有言『岁在己丑,凉王大且渠安周所供养经。吴客丹扬郡张烋祖写。用纸廿六枚。』从中可知抄经者为『丹扬郡』建康(今江苏省南京市)人,但客居北凉。此残卷仅存三十三字,但楷书笔法完善,点画起笔利落,露锋却不尖锐,全文呈现出流美、细腻之感,且在楷法中略带连笔,已然有南朝楷书的流丽之态。而同时期的北凉『书吏』樊海所书《佛说菩萨藏经第一》,全篇字形体态宽扁,隶书笔意浓厚,字形左低右高,正如施安昌先生所说『字形方扁,在隶楷之间。上窄下宽。』于长横笔画处的『蚕头雁尾』,则赋予了整卷经文庄重古朴之感。北凉『书吏』樊海和『吴客』张烋祖虽为同时代之人,但写经面貌却大相径庭,究其根本是因为南朝写本的楷书化明显成熟于北凉写本。而原占据敦煌、酒泉、张掖等地的北凉政权灭亡后,河西当地的佛教高僧与经生,大致有三个去向,多数东入北魏,部分跟随沮渠安周等人前往高昌或是南下至建康。[19]《佛说菩萨藏经第一》虽是樊海在高昌所书,但其写经书法极具『北凉体』特征,可谓是高昌北凉时期写经面貌的代表,因此流落平城(山西大同)或留在敦煌的北凉经生们,其写经风格对于北魏佛教写经的发展亦起到了深远的影响。

『北凉体』的延续及对北魏敦煌佛教写经的影响

敦煌地接西域,自古以来就是东西方交流的要道,因其独特的地理位置,往返于中原及印度等地的商队及僧侣必然会经过敦煌,这也造就了敦煌地区文化的多样性,同时敦煌也成为中国最早接触佛教文化的地区之一。在五胡十六国时期,敦煌先后归属于前凉张氏(汉族,三一三—三七六)、前秦苻氏(氐族,三七六—三八七)、后凉吕氏(氐族,三八七—四〇〇)、西凉李氏(汉族,四〇〇—四二〇)和北凉沮渠氏(匈奴,四二一—四四二)五个政权。伴随着公元四三九年北凉政权灭亡,北魏拓跋氏于公元四四二年接手敦煌的统领权,在其迁都洛阳后,敦煌地区迎来了宝贵的安宁。至宣武帝元恪继位,北魏全境又开始盛行佛教。以此来看,北凉政权在公元四三九年就已经完全失去了敦煌地域的控制,而随后的高昌北凉政权也在二十年后,于公元四六〇年被柔然攻灭,但尽管政权消失,可具有『北凉体』特征的书迹仍然可以在有纪年的公元四六七和四九九年的石塔发愿文中看到,如今虽没有留存下来此时期以『北凉体』书风抄写的佛教经文,但正如施安昌先生所推测『北凉体有三重性:既是铭石书和写经体,又是河西地区书风之一……北凉体书风并未因为北凉政权势力的灭亡而消失。作为写经体和铭石书的北凉体,伴随着佛教的存在,发展而延续通行了很久的时间。』[20]除了最直接的『北凉体』书风特征表现外,我们亦可用间接对比的方式来探讨关于『北凉体』在佛教写经书法上的继承,而无论是在时间、写经组织或是写经规制上,与高昌北凉佛教写经最为相似的就是公元六世纪初以令狐氏为代表的敦煌镇官方佛教写经。

郑汝中先生曾说『写经是一种古代的书法形式,敦煌写经是遗书中的一个内容,它本身未形成书体。写经的书体是随着时代的发展,变化中的书体,没有一个固定的形式,也不是一种专用的书体,因此,敦煌的写经,实际上是各个时期,社会上流行的多种风格,是从隶到楷,衍变过程中形形色色的楷书形式。』[21]至公元六世纪初期的北魏敦煌镇官方佛教写经作品,在经过『北凉体』的发展后,继而受南朝流入的僧侣、经生所抄经文影响,较之五凉时期的佛教经文从书写规格、技法等方面都有了显著的提升,这其中令狐崇哲的写经面貌最具有代表性。日本学者藤枝晃曾将此批敦煌镇官经生所抄写的佛教经文的书法风格统称为『令狐崇哲一派』。

北魏佛教写经可考的抄写者有一百多人,而专业工书者有三十四人,且据笔者统计有署名的敦煌镇经生(官经生)共九人。其中令狐氏三人,张氏三人,曹氏、马氏、刘氏各一人。张氏于西汉末年迁入敦煌,至东汉成为河西著姓,与令狐氏一般亦以儒学传家,经学继世。而于经书题记中自称『敦煌镇经生』的人,基本都出身于敦煌大族。可见敦煌镇的官方佛教写经是以敦煌大族为主体,而其中又以令狐氏为领导者。其族人令狐崇哲作为官方经生组织的管理者与领导者,其写经面貌与书法风格则极大程度上成为此时期敦煌镇官方佛教写经的代表,其次也逐渐影响了其他宗族子弟及北魏后期佛教写经的风格特征。

令狐崇哲生平史料未载,在其所抄《华严经卷卅五》中题记『延昌二年岁次癸巳六月廿三日,敦煌镇经生帅令狐崇哲所写经成讫竟』[22]中可知其任『经生帅』一职,且在其他敦煌镇经生所抄写的经文末题记中,也将他的名字写于经生落款和校经道人落款之间的『典经帅(同经生帅)』处,可知其从公元五一一至五一四年中一直担任敦煌镇经生帅(典经帅)一职。作为经生帅,令狐崇哲平日也如其他经生一样抄写佛经,由此推测其为抄经生和佛教寺院之间的一个负责人,即经生要对其负责,而他又要对寺院负责。在这样一个制度完整的循环链中,令狐崇哲作为当中的核心枢纽,其存世写经作品共有四件,分别是《华严经卷廿四》(五一三)、《华严经卷卅五》(五一三)、《华严经卷卅九》(五一三)和《成实论卷八》(五一四)。令狐崇哲的写经书法风貌在一定程度上继承了『北凉体』的特质,这点在其字形的间架结构上可以明显看出,其次便是用笔。但是若以令狐崇哲的佛教写经作品与高昌北凉时期书吏樊海的抄经作品相较,又可看出二者随着时间的推移所产生的本质变化,即为『楷书化』的比重。『横细竖粗』是令狐崇哲的笔画特征,虽然『北凉体』也存有如此特点,但不同之处在于笔画的转折。樊海似隶书用笔,而令狐崇哲则多为楷法,其以『方』代『圆』,令狐崇哲在书写转折时,善用『方折』,但在一个字中同时也会出现『圆转』,这种『方圆』的矛盾对比,是楷书笔法的体现。其次『批法』也是衡量一件书法作品是否掺杂隶书用笔的标准之一。『批法』为一种书写技法,是在笔画收笔处将毛笔笔锋向右上方拨挑,形成如隶书『雁尾』般的形态,这种技法在『北凉体』中极为常见,且表现得特别夸张,极具装饰性。但在令狐崇哲的写经作品中已基本看不见『批法』的存在,这也意味着至北魏六世纪初,官方佛教寫经作品已越来越楷书化,而用笔方式的改变也进一步导致了『北凉体』的消失。

结语

北凉时期盛行佛教,因此产生了庞大的佛经翻译与传译道场,其中由官经生所抄写的佛教经文有绝对严格的审核规制,且书法风貌极具地方特色。而这种『北凉体』的书法特色出现在官方佛教经文卷本中,特别是在高昌北凉时期的各种具有官方性质的碑刻中有强烈的表现。因此高昌北凉官方写经的书法风貌在一定程度上代表了整个北凉时期乃至河西地区的高峰。『北凉体』作为一种隶楷参半的书体,它所展示的正是十六国时期少数民族文化与中原文化相结合的一种产物。『北凉体』作为一种特色地方体,既有时代风格也有地域风格,又具有传承与创新,为北魏时期的官方佛教写经奠定了深刻的基础,也为后世研究佛教写经书体的发展和书法风貌演变起到关键作用。