晚清时期广东基层区划转型变革的团练化机制

刘桂奇

(广东第二师范学院政法系,广东广州 510303)

近年来历史政治地理对历史时期县以下基层区划的探究有所深化。(1)王旭: 《历史地理学视野下的乡村基层区划研究述评》,《中华历史与传统文化论丛》第4辑,中国社会科学出版社2018年版,第367—381页。该文梳理了秦汉以至民国中国县下基层区划的研究进展及其走向。对于其整体演进脉络,郭声波认为1954年《中华人民共和国宪法》所确立的现代基层政区“乡镇制”标志着秦汉以来县下基层区划的“类复式政区格局”自此结束。(2)郭声波: 《专题视角: 历史政治地理区划研究·主持人弁言》,《云南大学学报(社会科学版)》2018年第3期。该文认为历史时期中国县下基层区划的结构、功能复杂,单权区划名称极繁,有些类似复式政区。作为当代中国行政区划体系的重要一环,现代基层政区“乡镇制”实则始于1909年清政府颁布的《城镇乡自治章程》,其所确立的基层自治区划“城镇乡制”奠定了“乡镇制”的雏形,是重要的转折。又历经1914年《地方自治试行条例》确立的“区制”、1919年和1921年《县自治法》《市自治法》《乡自治法》的“市乡制”、1929年《县组织法》的“区乡镇闾邻制”、1939年《县各级组织纲要》的“乡镇保甲制”这一系列演进,至1954年的《中华人民共和国宪法》正式确定。(3)关于中国现代基层政区“乡镇制”的演进脉络,参见王建学编: 《近代中国地方自治法重述》,法律出版社2011年版,第31—40、94—98、102—107、114—120、121—123、136—140、283—287页;《中华人民共和国宪法》,人民出版社1954年版,第21页。从制度意义看,中国县下基层区划建置开始改变过去“无统一章法制度可循”“因时因地,各自为政”的历史局面,进入以国家统一制度为准绳的现代时期。

各地的“城镇乡制”初期实践并未严格遵循制度的刚性规定。在经济市镇发达的江南地区,市镇区域传统在基层自治区划中发挥了关键作用——在打破传统“乡—都图”基层区划的同时,其县下基层自治区域分划多以市镇为中心,设置“城、镇、乡”一级,而“镇”与“乡”一级多以原有商业市镇名称命名。(4)吴滔: 《明清江南基层区划的传统与市镇变迁——以苏州地区为中心的考察》,《历史研究》2006年第5期;游欢孙: 《地方自治与近代江南县以下行政区划的演变——兼论商业市镇的政区实体化》,《中国历史地理论丛》2011年第2辑。就广东而言,许多州县基层自治区划建置未采用“县—城、镇、乡”体系,而以“区”为县下一级基层自治区划,形成“县—区”架构。“区”的分划配置实则源自当地基层团防区划“团”,如光绪末年顺德确立的基层自治区划十区制即沿袭光绪十年(1884)的基层团防区划十团制。孔飞力认为“区实际上很少受到半现代主义的自治的影响,而确实是从19世纪的中、晚期形成的复合组织和扩大的复合组织发展而成的绅士组织”(5)[美] 孔飞力著,谢亮生、杨品泉、谢思炜译: 《中华帝国晚期的叛乱及其敌人——1796—1864年的军事化与社会结构》,中国社会科学出版社1990年版,第225页。。胡恒则认为“团”作为国家治安管理的地域单元,虽未设立行政机构,但实际在“行政”上起到“区划”效果。(6)胡恒: 《皇权不下县?——清代县辖政区与基层社会治理》,北京师范大学出版社2015年版,第10—11页。魏光奇等进一步指出:“19世纪中叶后各地以士绅为首领的团练,往往具有在州县全境分区普设的系统化特征,从而成为一种准区乡行政,并在以后沿袭下来。”(7)魏光奇、丁海秀: 《清末至北洋政府时期区乡行政制度考略》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2004年第2期。这些论述观察到团练化因素在清末顺德基层自治区划建置过程中的作用,但并未深入其内在逻辑。

清末县下基层自治推行之际,顺德并非个例,这种基层自治区划源出团防区划的现象有一定普遍性。对此种现象进行剖析,如同考察市镇传统在江南地区基层自治区划建置中的关键性作用,是评估晚清时期中国县下基层区划转型变革实践和近代基层区划起源情形及其区域表现与差异的又一观察点。对近代中国地方自治的研究多侧重地方自治的缘起,自治组织的架构、运作及其社会反应,针对基层自治区域配置问题较少。(8)参见徐建平: 《清末天津县地方自治的社会学考察》,《河北青年管理干部学院学报》2006年第4期;王旭: 《清末直隶省地方自治实践与基层行政体制的近代转型》,《北京史学》2018年第1辑;陈明胜: 《第三领域: 近代江苏地方自治研究(1905—1937)》,江苏人民出版社2020年版;黄珍德: 《区乡自治与地方社会——民国〈县组织法〉框架下广东地方自治研究》,人民出版社2018年版。对近代地方团练组织的研究亦多以基层权力机构属性为出发点讨论,较少关注其地域空间属性及转化。(9)参见崔岷: 《自救与纷争: 辛亥革命时期杭州绅商两界的筹办团防》,《近代史研究》2021年第6期;邱捷: 《晚清广东的“公局”——士绅控制乡村基层社会的权力机构》,《中山大学学报(社会科学版)》2005年第4期;王一娜: 《清代广府乡村基层建置与基层权力组织——以方志的记述为中心》,南方日报出版社2015年版。学界即使论述近代基层自治区划建置的转型意义或指出这是对传统基层区划的突破,也未对二者深入比较。(10)参见游欢孙: 《清末民初江南县以下地方自治区域的划分——以吴江县为例》,《中国历史地理论丛》2015年第1辑;杨文娟: 《清末地方自治中自治区域的划分问题——以苏州地区为例》,复旦大学硕士学位论文,2008年。基于此,本文意在以广东地区为观察点,通过比较清末基层自治区划“城镇乡制”与传统基层区划“类复式政区格局”,剖析前者在制度与实践上对后者的突破,及其沿用当地基层团防区划的程度。进而探析晚清时期广东地区日趋加剧的基层团练化在基层区划转型变革中的机制,在此基础上讨论基层社会自身运行逻辑及需求,即地方性对中国基层社会治理体制转型的制约性。

一、 城镇乡制确立: 传统基层区划格局的解体

清末新政时期,为推行地方自治,清政府于1909年颁布《城镇乡自治章程》。这是中国基层区划建置一大历史性突破。该章程所确立的地方州县基层政区“城镇乡制”,使中国县下基层区划建置从制度上打破了传统的“类复式政区格局”,把现代基层政区“乡镇制”建设提上日程。鉴于类复式政区格局“因时因地而异,各自为政”的复杂情形,尝试结合清代广东基层区划建置概貌,从区划名称、层级、形态结构及功能等方面,比较传统基层区划“类复式政区格局”(11)关于传统基层区划“类复式政区格局”这一概念的提出及具体阐述,参见郭声波: 《专题视角: 历史政治地理区划研究·主持人弁言》,《云南大学学报(社会科学版)》2018年第3期。与新出的基层政区“城镇乡制”,以期窥见前者的基本特征,并得见前者为后者所突破的制度性意义(12)本节主要着眼于阐述清末“城镇乡制”的确立对于打破传统基层区划格局的制度性意义,对“城镇乡制”的区划要素分析以1909年颁布的《城镇乡自治章程》为据,而中国传统基层区划并无制度上的统一规定,因时因地而异,所以对中国传统基层区划的要素分析基于清代广东传统基层区划的实例分析。又,本节如不做特殊说明,所涉清代广东基层区划的情形,参见刘桂奇、魏超、郭声波著《清代广东乡都图里建置沿革研究》一书(南方日报出版社2015年版,第424—454页)及其他相关章节的论述;所涉清末中国基层自治区划“城镇乡制”的特点,参见王建学编《近代中国地方自治法重述》(法律出版社2011年版,第31—40页)。。

从区划名称来看,传统基层区划名称繁杂。清代广东基层区划存在乡、都、路、图、里、社、堡、铺、约、方、练、甲、总、楼、峒、排、冲等类型,并且彼此组成不同层级。而“城镇乡制”下,基层政区在国家制度层面统一规定,府厅州县治所城厢为“城”,其余市镇村庄屯集等各地方,人口满五万以上者为“镇”,不满五万者为“乡”,城、镇、乡成为县下一级基层政区的统称。

从区划层级来看,传统基层区划层级不一。清代广东最多可达五级,如从化县的“乡—都—堡—小堡—村”结构。最少两级,如英德、归善、长宁、永安、河源等县的“都—图”结构,连州、茂名、电白、化州等县的“堡—村”结构,始兴、长乐等县的“约—村”结构。三、四级最为平常。四级如南海等县的“乡—都—堡—图、村”结构,新会、阳江、灵山等州县的“乡—都—图—村”结构,封川县的“乡—总—甲—村”结构;三级如陆丰、和平等县的“都—图—村”结构,博罗、永安、河源等县的“都—约—村”结构,连平、大埔等州县的“都—社—村”结构。“城镇乡制”下,基层政区层级划一,县以下设“城、镇、乡”,再下辖“街”或“村”,为二级制。

从区划形态来看,传统基层区划往往多套并存。清代广东“都—图”和“都—村”为各州县最基本的两种形态,以之为主干前后叠加衍生多种架构。广州府属县中,龙门、东莞、增城、新宁、新安、香山、清远、南海、从化、新会、顺德等在“都”之前设有“乡”这一层级,而三水、花县、龙门、从化、番禺、南海、顺德等县则在“都”与“图”“村”之间设“堡”一级。两套主干架构之外,不少县并存其他形态类型,雷州府属海康、遂溪和徐闻三县“乡—都—图”“乡—都—村”“社—村”三套并存最为典型。在“城镇乡制”下,“县—城镇乡—街村”成为统一制式结构。

从区域分划来看,清代广东基层区划体系类型繁杂、层级多样不一、形态多套并存,具体到基层区域分划亦不一致。各州县所在基层或沿袭以往地域区划空间,或根据自身需要设置,如常见的“乡、都”基层区域编组单位从宋元沿袭而来;“图、堡、甲、约、方”等则是基于征税、治安、教化需要设置的区划单元。历史层累与现实需求的结合造就了类型多样、功能不一的基层区划编组单位,构成各地州县混杂不一的基层区域分划配置。而“城镇乡制”下,城、镇、乡区域直接以治所及人口进行了分划。

从机构设置来看,清代广东县以下基层区划未设置行政机构。“都—图”制中履行赋役征发职责的里长、甲首,“堡—甲”制中履行治安监控职责的保长、甲长,“约—村”制中履行思想教化职责的乡约,均以民为职役,并非官派一级行政人员,更谈不上就地专设办事机构。即便“佐杂分防”制中虽设有办事衙署,但典史、县丞、主簿、巡检司等佐杂官各有专责,并不一致。除巡检司、典史外,各州县对县丞或主簿选择性设置,佐杂分防遍及各州县也仅见于广东。在“城镇乡制”下,“城、镇、乡”设有城镇乡议事会作为议决机构,还有城镇董事会或乡董、乡佐作为执行机构,并且议决与执行机构的组成人员均由选举产生。

从区划功能来看,传统基层多为复合式。广东地区两套主干基层区划,“都—村”为纯粹的基层地域管理形态,“都—图”则以里甲制度为支撑,承担赋役征发的基层行政管理职能。一些州县出现“都—方”“社—村”“都—约—村”等区划形态,基本是以乡约制度为支撑,承担着基层社会的教化功能;“堡—村”“都—堡—村”“堡—甲”等形态类型则多以保甲制度为支撑,带有基层治安监控功能。明清时期广东基层治安向为匪盗、山贼、海盗困扰,前述基于基层治安管控架构的区划形态,因以民为职役,实难承载这一功能。乾隆二年(1737)前后,广东各州县在基层普遍实行“佐杂分防”,分派各佐杂官下到乡村地区任事,各领若干区域,分防整个县域,以加强对基层的治安监控,从而在原有基层区划架构基础上又形成了“司(佐杂)—大乡(都、堡、约、社、图、练、峒等)—村”这一区划形态。(13)关于清代广东“佐杂分防”的普遍性、功能作用及其他相关问题可参见同治《广东图说》,《广东历代方志集成·省部》第28册,岭南美术出版社2006年版;张研: 《清代县以下行政区划》,《安徽史学》2009年第1期;胡恒: 《皇权不下县?——清代县辖政区与基层社会治理》,第120—135页。在“城镇乡制”下,县以下“城、镇、乡”一级行政区域职能广泛涉及基层社会各种事项,包括教育、卫生、道路土木工程、实业、慈善救济、公共营业、其他公共事务、地方财务等自治事务,这表明基层自治区划职能完全,并不单一。

由上,从制度意义上来说,1909年《城镇乡自治章程》确定基层政区“城镇乡制”,意味着中国传统基层区划“类复式政区格局”渐趋解体,中国基层区划结束过去“无统一章法制度可循”、各自为政的历史,其名称、层级、形态由芜杂渐趋划一,功能亦由单权复合模式转向完全职能的一体模式,自此进入由传统向近代转型的发展时期。然而从转型具体过程和实践看,新型基层自治政区建置并未完全遵循制度的刚性规定。

二、 区由团来: 广东基层自治区划的初建

清末广东基层自治区划“城镇乡制”的实践开始突破“乡都区划”“佐杂分防区划”等传统基层区划形态,但多未照搬“县—城镇乡”架构,而是统划全境为若干“区”,以“区”为通名。这多源出当地的基层团防区划,有若干情形表现。

(1) 基层自治区划直接沿用团防区划。光绪末年顺德实行地方自治,设10区。第一区辖34村,第二区辖11村,第三区辖21村,第四区辖19村,第五区辖36村,第六区辖31村,第七区辖6村,第八区辖34村,第九区辖22村,第十区辖4村。“县属十区之制,萌芽于光绪十年甲申。时法攻越南,筹办团防,因创议分县属为十团,募勇以时训练。事定后,勇虽裁撤而厥制相沿。光绪末年,划分自治区域,十区之名遂定。”(14)民国《顺德县志》卷一《舆地略》,《广东历代方志集成·广州府部》第18册,岭南美术出版社2007年版,第25—27页。又如合浦县在清末民初实行地方自治,划全境为16区。对照道光年间该县所定团练区划的16团,发现前者实则直接源出后者: 附城区即为附城团,靖海区为靖海团,三总区为三总团,镇西区为镇西团,珠江区为珠江团,永安区为永安团,大廉区为大廉团,六湖区为六湖团,石州区为石州(洲)团,联安区为联安团,万安区为万安团,进诚区为进诚团,合立区为合立团,福旺区为福旺团,平睦区为平睦团,寨墟区为寨墟团。(15)民国《合浦县志》卷一《舆地志》、卷一《地方志》、卷三《经政志二》,《广东历代方志集成·廉州府部》第6册,岭南美术出版社2009年版,第81、85、278页;合浦县志编纂委员会: 《合浦县志》,广西人民出版社1994年版,第51页。

(2) 基层警察区划设置源出团防区划。清末民初推行警察制度,各州县相继设立警区。民国二年(1913)仁化县始设警察,划全境为5个警察区。这源自光绪二十六年(1900)的团练五局制,“以旧有团勇扩充改组,因五局设五区”,其中附城局为第一区,城口局为第二区,扶溪局为第三区,长江局为第四区,董塘局为第五区。(16)民国《仁化县志》卷四《兵防》,《广东历代方志集成·韶州府部》第7册,岭南美术出版社2009年版,第236—239页。清末民初,一些州县基层常以警察区充当自治区角色并承担其功能,仁化县亦大致如此。

(3) 结合团练制度、保甲制度和自治区制形成团保区制。光绪年间,石城县为办理团保事务统设7区,县城设总局,每区设若干分局。第一区局领23团,第二区局领14团,第三区局领22团,第四区局领19团,第五区局领18团,第六区局领13团,第七区领13团。(17)民国《石城县志》卷一《舆地志上》、卷二《舆地志下》,《广东历代方志集成·高州府部》第14册,岭南美术出版社2009年版,第315—392、485—489页。宣统二年(1910)罗定本州实行地方自治,统设6区,每区设若干团。第一区领1团,第二区领4团,第三区领4团,第四区领4团,第五区领3团,第六区领4团。(18)民国《罗定志》卷一《地理志》,《广东历代方志集成·肇庆府部》第44册,岭南美术出版社2009年版,第149页。这种基层团保区制民初多有沿用。民国元年(1912)赤溪厅改设为县,实行地方自治,依次改隆平都、昌平都、兆平都为第一区、第二区、第三区。第三年举办保甲乡团,依次改原隆平都同新局、昌平都万安局、兆平都同安局为第一区保卫团局、第二区保卫团局、第三区保卫团局。(19)民国《赤溪县志》卷一《舆地志上》,《广东历代方志集成·广州府部》第30册,第467页。民国三年(1914)和平县初设区保卫团,四年后共设33区保卫团。(20)民国《和平县志(一)》卷一《舆地志》,《广东历代方志集成·惠州府部》第20册,岭南美术出版社2009年版,第101—102页。对于这种情形,时人称:“民国初各县奉令设立民团总局,各区设分局。遴委地方公正绅士主其事。总局曰总董,分局曰团董。嗣改称保卫团,主其事者曰团长,又更称防卫团,主其事者曰主任。俗犹概称曰民团。平时辅佐地方行政,调解人民纠纷,有事则召集丁壮编成队伍协助防军、警察,抵御外侮,逻缉奸宄,维持治安,犹前清保安局之遗制也。”(21)民国《南澳县志(二)》卷一三《兵备》,《广东历代方志集成·潮州府部》第33册,岭南美术出版社2009年版,第1119页。

(4) 一些州县的团防区划作为基层自治区划的源头,起初并不以“区”的形式直接表现,但在之后的乡、镇建置中展现了其基础性。清末“城镇乡制”推行之际,始兴县仍沿用咸丰年间形成的团防区划17约,并延续到民国三十年(1941)。是年该县设19个乡镇,仅比原来17约多出两个区域,其中10乡直接源出17约。(22)始兴县地方志编纂委员会编: 《始兴县志》,广东人民出版社1997年版,第40—41页。光绪十三年(1887)前后,清远在县城设安良总局,下统设81分局,其中捕属领27分局,潖属领18分局,回属领20分局,滨属领16分局。宣统元年(1909)实行地方自治,将四司属辖域分划为10区,区下设段(改分局为段)。民国十九年(1930)改定为4自治区,即捕属为兴靖区,内分12乡;潖属为潖江区,内分18乡;滨属为滨江区,内分18乡;回属为回岐区,内分11乡。其中兴靖区12乡有3乡源自原捕属所领3分局,另9乡亦由原捕属领其他24局依次相邻合并而成;潖江区18乡直接源自原潖属18局;滨江区除3乡外,有15乡直接沿原滨属15局;回岐区10乡中有5乡源自原回属5局,另5乡由原回属其他15局依次相邻合并而成。(23)民国《清远县志》卷三《县纪年下》、卷四《舆地》,《广东历代方志集成·广州府部》第43册,第309、410—411、418—423页;其中第410—411页载回岐区为11乡,第418—423页则载回岐区为10乡,前后稍有出入。

清末民初广东基层城镇乡制初期实践中,基层自治区划建置很大程度上源出地方基层团练的组织运作及其防卫区划设置,“城镇乡制”则是基于现代国家宪政理念安排和设计的基层自治区划制度,那么二者间政治联结的内在逻辑,是广东基层团练本身具备基层行政区划属性,还是具备了地方基层自治的功能?对此,胡恒着眼于基层团练的空间属性,认为出于基层社会治安治理需要而设置的“团”作为一种地域单元,实则起到行政“区划”效果。孔飞力则注重基层团练的组织属性,认为各州县分区普设的基层团练“与其说是作战单位,不如说是行政单位”(24)[美] 孔飞力著,谢亮生、杨品泉、谢思炜译: 《中华帝国晚期的叛乱及其敌人——1796—1864年的军事化与社会结构》,第104页。,具有准行政机构性质。更全面的考量则或许要将这两者综合起来。

三、 防卫网络化: 基层团防区划空间的配置

“保良攻匪”,即基层治安防卫,是清中期以来地方团练兴办的直接目的。明以降,广东基层匪患猖獗,清乾嘉之际有所加剧,晚清外来者入侵后更为恶劣。早先普设的佐杂分防无以应对,基层纷纷创设大小团练以自卫,到晚清更加蓬勃发展: 经由初期仅在局部地区自发组建,盛期时分区普设。体系化的基层治安防卫区在各州县域内渐次形成。

康乾年间,在以沙田作为土地利用主要方式的珠三角一带就兴起不少用以防盗护田的基层团练,如东莞城乡士绅举办团练乡勇,香山东海十六沙沙田业主设勇护沙,顺德士绅创设龙山乡约、勒楼公约、大良南关公约,番禺猎德等十三乡创办鹿山书院,南海九江乡设立乡约等。(25)民国《东莞县志》卷二八《经政略七》,《广东历代方志集成·广州府部》第24册,第308页;民国《香山县志》卷一六《纪事》,《广东历代方志集成·广州府部》第34册,第512页;民国《顺德县志》卷三《建置略二·团局公约》,《广东历代方志集成·广州府部》第18册,第61—62页;同治《番禺县志》卷一六《建置略三》,《广东历代方志集成·广州府部》第20册,第185页;嘉庆《龙山乡志》卷六《乡约》,《中国地方志集成·乡镇志专辑》第31册,江苏古籍出版社1992年版,第76页。

嘉庆年间,广东基层社会乱象日趋严重,各地基层团练亦迅速发展。粤西阳江、粤东博罗、归善、永安等内陆绅民纷设团练以应对会党起事,沿海一带则形成抵御海盗的周密团练网。(26)[韩] 都重万: 《嘉庆年间广东社会不安与团练之发展》,《清史研究》1998年第3期。此期期,珠三角沙田地区绅民为护耕护割、保卫沙田,专设“公约”负责当地办团事务。如番禺沙湾何、黎等姓设立的仁让公局,顺德士绅创设的容桂公约,均是此类团练组织。(27)同治《番禺县志》卷一六《建置略三》、卷二二《前事三》,《广东历代方志集成·广州府部》第20册,第186、267—268页;咸丰《顺德县志》卷三二《杂志》,《广东历代方志集成·广州府部》第17册,第724—725页。

道光年间,尤其鸦片战争前后,外来者入侵使广东基层社会进一步失序,各地绅民纷纷组织团练以应对。道光八年(1828),廉州府属州县应命举办团练,其中合浦县将全县统划16团,每团各分设三局或六七局。(28)民国《合浦县志》卷一《地方志》,《广东历代方志集成·廉州府部》第6册,第85页;合浦县志编纂委员会: 《合浦县志》,第50页;道光《钦州志》卷一〇《纪事志》,《广东历代方志集成·廉州府部》第5册,第195页。此时最具影响的是广州地区因应英军入侵而设立的书院社学式团练组织,如粤秀书院、越华书院、羊城书院、石冈书院、升平社学等。(29)广东省文史研究馆编: 《三元里人民抗英斗争史料》,中华书局1978年版,第282—283页;〔清〕 梁廷枏撰,邵循正点校: 《清代史料笔记丛书·夷氛闻记》卷五,中华书局2008年版,第158—159页。其中,升平社学实际上是由众多社学组成、跨越番禺南海两地的复合联盟,是当时最大的团练局。(30)[美] 孔飞力著,谢亮生、杨品泉、谢思炜译: 《中华帝国晚期的叛乱及其敌人——1796—1864年的军事化与社会结构》,第71—76页;[美] 魏斐德著,王小荷译: 《大门口的陌生人: 1839—1861年间华南的社会动乱》,中国社会科学出版社1988年版,第66页。

咸丰年间,广东洪兵起事波及五府四州,各地绅民继续建立团练应对。其间,顺德在县城设团练总局,在全境各乡设分局。(31)民国《顺德县志》卷三《建置略二·团局公约》,《广东历代方志集成·广州府部》第18册,第64页。番禺先后创设公平局、安和局、凤凰局、仁善局、花峰局、沙茭总局等乡局。(32)同治《番禺县志》卷一六《建置略三》、卷二二《前事三》、卷四八《列传十七》,《广东历代方志集成·广州府部》第20册,第183、275、589页;民国《番禺县志》卷二二《人物》,《广东历代方志集成·广州府部》第21册,第355页;广东省文史研究、中山大学历史系编: 《广东洪兵起义史料》中册,广东人民出版社1992年版,第859—862页。南海各乡亦开办乡局,先后创设大沥四堡公局、同安团练总局、秀水局、磻溪局、彰善局、怀仁局、河荣屯练总局、同人社学、公浦五堡公所等。(33)同治《南海县志》卷四《建置略一》、卷一七《列传五》、卷一九《列传七》、卷二一《列传九》、卷二六《杂录二》,《广东历代方志集成·广州府部》第11册,第476、657—659、680、690、795页;宣统《南海县志》卷一五《列传二》,《广东历代方志集成·广州府部》第14册,第382—388页;光绪《九江儒林乡志》卷二《舆地略》,《中国地方志集成·乡镇志专辑》第31册,第366页;〔清〕 康有为,楼宇烈整理: 《康南海自编年谱(外二种)》,中华书局1992年版,第2页。东莞在县城设东莞防御公局,在全境各乡设分局,其中戎属领2分局,缺口属领2分局,京山属领4分局,中堂属亦设团练局。(34)民国《东莞县志》卷二八《经政略七》,《广东历代方志集成·广州府部》第24册,第308页。花县在全境设花峰约、均和约、一心约、步云约、联平约、狮峰约6约(后改约为局),并设河阳总局以统领。(35)民国《花县志》卷三《建置志》、卷九《人物志·列传》、卷一三《前事志》,《广东历代方志集成·广州府部》第47册,第302、365、419页。清远则在全境创设恒泰社、咸泰约、人和约、齐康(安)约、合安约等公约达26个。(36)光绪《清远县志》卷一二《前事》,《广东历代方志集成·广州府部》第42册,第368—369页;民国《清远县志(一)》卷三《县纪年下》,《广东历代方志集成·广州府部》第43册,第271—272页。

此期间除珠三角地区外,粤北连州、始兴、和平,粤西西宁、茂名等地亦迅起兴办团练以对付匪乱。连州在治所设常平团练总局,统领星子、东坡、朱冈、捕属四司属所领团练局。(37)同治《连州志》卷二《编年》,《广东历代方志集成·韶州府部》第13册,第62—64页;民国《连县志》卷五《人文志四》,《广东历代方志集成·韶州府部》第14册,第852—853页。始兴则将全境统划为第一约、第二约、第三约、第四约、第五约、第七约、第八约、清化约、普安约、跃溪约、朔源约、都亨约、安良约、守望约、三乡约、联乡约这17约,每约各领若干村。(38)民国《始兴县志》卷六《建置略·乡约》,《广东历代方志集成·南雄府部》第5册,岭南美术出版社2007年版,第101—105页。和平在县城设团练局,招募丁壮分段防守,各乡亦统一举办团练。(39)民国《和平县志(一)》卷一《舆地志》,《广东历代方志集成·惠州府部》第20册,第101页;民国《和平县志(二)》卷一九《事纪》,《广东历代方志集成·惠州府部》第21册,第957、961页。西宁在县城设立团练总局,各乡设分局,募勇以守卫。(40)民国《西宁县志》卷一六《经政志二》,《广东历代方志集成·肇庆府部》第48册,第587—589页。茂名在县城设1分局,县东设分界等6分局,县南设南宫等10分局,县西设顿梭等3分局,县北设东曹等3分局,各分局辖若干乡。(41)光绪《茂名县志》卷一《舆地志》,《广东历代方志集成·高州府部》第4册,第266—267页。

同光年间,广东地区已出现各乡设一公局的局面。同治初年,化州为抵御匪贼,先后设置进二局、博一局,嗣后合全州各乡统设26分局。(42)李应玨: 《化州调查表》,《广东地方自治研究录》1908年第6期,桑兵主编: 《辛亥革命稀见文献汇编》第18册,国家图书馆出版社2011年版,第175—177页。同治六年(1867),赤溪厅所辖隆平、昌平、兆平三都各设公局1所。(43)民国《赤溪县志》卷一《舆地志上》,《广东历代方志集成·广州府部》第30册,第467页。光绪年间,番禺已形成司属—公局体系,即茭塘司属领6公局,沙湾司属领9公局,鹿步司属领2公局,慕德里司属领3公局。(44)民国《番禺县志》卷五《建置三》,《广东历代方志集成·广州府部》第21册,第160—161页。同为光绪年间,香山县城设附城总局,各乡设分局共8所,后扩充到20余所。(45)光绪《香山县志》卷八《海防》,《广东历代方志集成·广州府部》第36册,第157页;邱捷: 《清末香山的乡约、公局——以〈香山旬报〉的资料为中心》,《中山大学学报(社会科学版)》2010年第3期。光绪三年(1877)和平县城设保安总局,各乡共设8分局,每分局设3分约,共24分约。(46)民国《和平县志(一)》卷一《舆地志》,《广东历代方志集成·惠州府部》第20册,第101页;民国《和平县志(二)》卷一九《事纪》,《广东历代方志集成·惠州府部》第21册,第957、961页。光绪十年顺德统划全境为10团,县城设团防总局以统领。(47)民国《顺德县志》卷一《舆地略·分区缘起》、卷三《建置略二·团局公约》,《广东历代方志集成·广州府部》第18册,第25、64页。光绪十三年前后,清远统划全境为81分局,其中捕属领有27分局,潖属领有18分局,回属领有20分局,滨属领有16分局。(48)民国《清远县志》卷三《县纪年下》、卷四《舆地》,《广东历代方志集成·广州府部》第43册,第309、410—411页。光绪二十六年,仁化附城设立团练总局,扶溪、长江、城口、董塘则各设1分局。(49)民国《仁化县志》卷四《兵防》,《广东历代方志集成·韶州府部》第7册,第236—237页。光绪末年,连州每堡设团练局1所,大堡分团办理,全域48堡共设57个团练。(50)民国《连县志》卷五《人文志四》,《广东历代方志集成·韶州府部》第14册,第857—858页。

晚清时期,广东基层团练已经普遍化、制度化,此期间文艺作品也直观坐实。李伯元的《南亭四话》曾提及:“广东各乡皆有公局,管理钱债、殴斗、口角等事,实操地方自治之权。”(51)〔清〕 李伯元: 《南亭四话》卷七《庄谐联话·公局》,江苏古籍出版社2000年版,第400页。吴趼人的《二十年目睹之怪现状》亦说:“我们广东地方,各乡都设一个公局,公举几个绅士在局里,遇了乡人有甚么争执等事,都由公局绅士议断。”(52)〔清〕 吴趼人: 《二十年目睹之怪现状》上册,百花洲文艺出版社2005年版,第276页。而其系统化和网络化不止形成“总局(设在县城)—分局(设于各乡)”这样的团练体系,且打破了原有的基层区域建置,形成了基层团防区划空间格局(表1,图1、图2)。

表1 晚清民初广东部分州县基层之乡都、佐杂、团防、自治区划对应

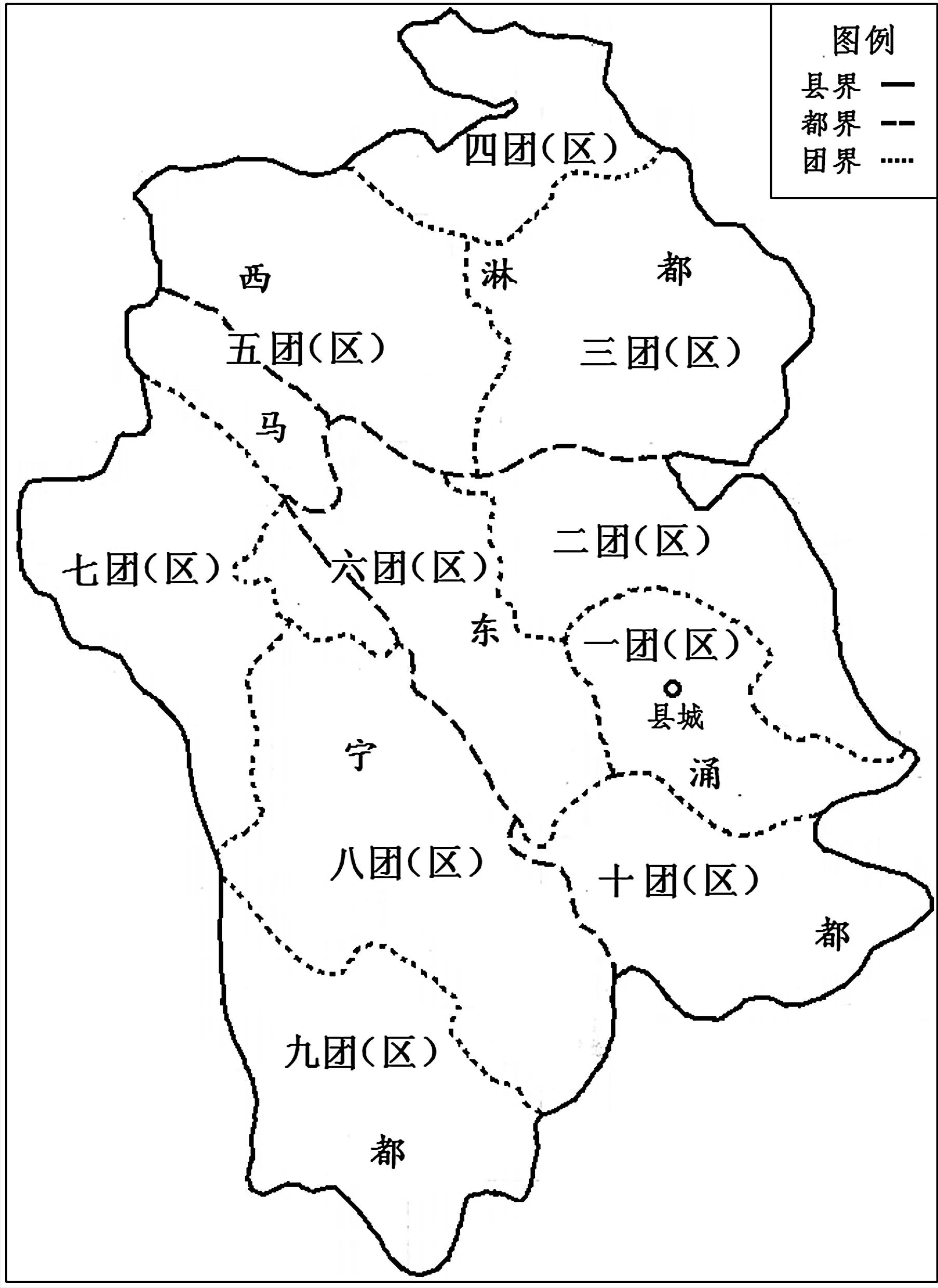

图1 光绪年间顺德县基层都堡区划、团防区划、自治区划之空间关系资料来源: 据民国《顺德县志·地图》所载《顺德各区度分总图》改绘(《广东历代方志集成·广州府部》第18册,第8页)。

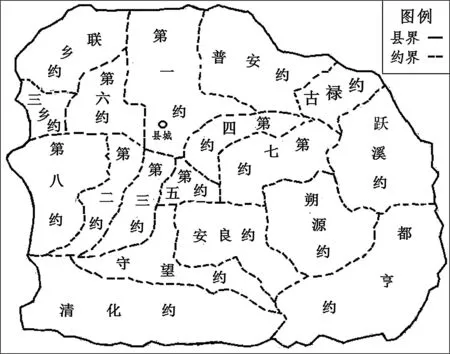

图2 咸丰年间始兴县基层团防区划示意资料来源: 据民国《始兴县志》卷四《舆地略》第62页《始兴县疆域图》改绘。另,该疆域图上所标“古禄约”,民国《始兴县志》卷六《建置略·乡约》(《广东历代方志集成·南雄府部》第5册)第101—105页并未见载。

四、 团局行政化: 基层团练型政区的渐次成型

《南亭四话》和《二十年目睹之怪现状》表明,晚清普设制度化的广东基层团练职能不限于治安,还处理“钱债、殴斗、口角”等各种基层事务,越来越行政化,各团局成为基层民众维权直接申诉的首选机构。(53)关于晚清广东基层团练的行政化趋向,除孔飞力、魏光奇外,西川喜久子、邱捷、王一娜等学者亦多有论述,参见[日] 西川喜久子: 《顺德团练总局成立始末》,《国外中国近代史研究》第23辑,中国社会科学出版社1993年版,第123—164页;邱捷: 《晚清广东的“公局”——士绅控制乡村基层社会的权力机构》,《中山大学学报(社会科学版)》2005年第4期;王一娜: 《清代广府乡村基层建置与基层权力组织——以方志的记述为中心》。相应地,各州县基层团防区划功能亦发生转化。

各团局在治安防卫之外,协助甚至替代当局处理各种基层公务更成为其日常要务,担任基层赋税征收角色就相当吃重。同治十一年至十三年(1872—1874),南海官山公局、同人局、同安公局等曾相继协助当局催收钱粮。(54)〔清〕 杜凤治: 《调补南海日记》,《望凫行馆宦粤日记》第19本,桑兵主编: 《清代稿钞本》第13册,广东人民出版社2007年版,第419页;《南海官廨日记》,《望凫行馆宦粤日记》第25本,《清代稿钞本》第14册,第541页;《南海公廨日记》,《望凫行馆宦粤日记》第27本,《清代稿钞本》第15册,第234页;《由南海调署罗定州日记》,《望凫行馆宦粤日记》第28本,《清代稿钞本》第15册,第391页。各团局还常自费承建各种公共工程,咸丰五年(1855)顺德团练总局从局费中拨出款项,修复惨遭战事损毁的县城(55)〔清〕 龙葆诚: 《凤城识小录》卷上《顺德团练总局始末》,《广州大典》第34辑第12册,广州出版社2015年版,第63页。,同治六年(1867)又投资55 300余两,浚渫30余年未曾疏通的城南碧鉴河,并派局董督勇专司河道事项(56)〔清〕 龙葆诚: 《凤城识小录》卷上《顺德团练总局始末》,《广州大典》第34辑第12册,第68页。。

各团局亦积极整饬当地社会风气,投身地方公益事业。咸丰七年(1857)前后南海彰善局绅刘炳藜等力主禁止赌博以杜盗源,倡导捐赈以济饥民。光绪末年,该县大同局绅李征霨在当地“整饬乡规,较合秤斗”使“商人不敢售其奸”(57)宣统《南海县志》卷一五《列传二》,《广东历代方志集成·广州府部》第14册,第386、381页。。咸丰六至七年米价飞涨,顺德团练总局协助当局平粜陈谷,缓解当地粮食危机,并设粥厂救济贫民。(58)〔清〕 龙葆诚: 《凤城识小录》卷上《顺德团练总局始末》,《广州大典》第34辑第12册,第63页。

介入当地民事纠纷、诉讼案件的处置是团局职能行政化的最大突破。咸丰《顺德县志》称该县“非机密事,率先诣公约告之保正,传地保协拘”(59)咸丰《顺德县志》卷二一《列传一》,《广东历代方志集成·广州府部》第17册,第498页。。同治九年(1870),鉴于旧寨乡与北门陈姓因挖蚝壳争界几乎酿成巨案,顺德团练总局照会邑侯严禁民间擅挖蚝壳(60)〔清〕 龙葆诚: 《凤城识小录》卷上《顺德团练总局始末》,《广州大典》第34辑第12册,第69页。;宣统年间,番禺古坝乡韩姓东西房曾因利益纠纷酿成械斗,最终在平康局绅韩兆祺调解下得以平定,并“订善后息争之法”(61)民国《番禺县志》卷二二《人物志(五)》,《广东历代方志集成·广州府部》第21册,第354—355页。;南海曹边乡人曹作霖主持四堡局政时,“邻堡有两乡缠讼,县宪谕局查覆者,必持正禀复”(62)宣统《南海县志》卷一五《列传二》,《广东历代方志集成·广州府部》第14册,第384页。。可见,各团局当时已拥有受理、调解及审判的司法权力。

为确保基层事务处置常态化,各团局均配有较为固定的办事场所、驻点和人员。地方团局多以社学、书院、墟市等社区机构为办公地点。南海、番禺本就设有一批社学、书院式的团练组织。再如花县所设7局,除狮峰局设于墟市,其他6局均设于书院。(63)民国《花县志》卷三《建置志》,《广东历代方志集成·广州府部》第47册,第302页。墟市亦是团局办公常设驻点。如石城县,光绪年间设立团保组织,总局设在县城,6分局均设于墟市。(64)民国《石城县志》卷二《舆地志下》,《广东历代方志集成·高州府部》第14册,第485—489页。

常在团局值事的士绅多称“局绅”,通常由当地绅耆公举选出,经由知县任免。道光二十六年(1846),东莞防御公局成立,由何鲲等10余绅士充任执事。(65)刘志伟、陈玉环: 《叶名琛档案: 清代两广总督衙门残牍》第6册,广东人民出版社2012年版,第437页。顺德团练总局成立后,由绅士张一槎主文案,龙芝房等10绅士分理书启、收支、杂务、督带、管驾各件,一度各局绅还有薪水。(66)〔清〕 龙葆诚: 《凤城识小录》卷上《顺德团练总局始末》,《广州大典》第34辑第12册,第62页。顺德东海护沙局成立时,局内设总理绅士4位(后改为2位),协理16位,值事局绅均领有薪水,总理月薪八两,协理四两,而驻局者每位另加四两。(67)〔清〕 龙葆诚: 《风城识小录》卷下《护理东海十六沙局缘起》,《广州大典》第34辑第12册,第79页。

各团局设置及其运作须获得地方当局许可或授权。嘉庆五年(1800),顺德知县沈权衡令各乡普设公约,规定凡公约出具文书须加盖官府所颁戳记。(68)咸丰《顺德县志》卷二一《列传一》,《广东历代方志集成·广州府部》第17册,第498页。各团局办理实务时形成一定上下层级关系,总局为统领机构,设在县城,充当县政府代理人角色,各分局则设在乡村区域,相当于分支机构。如番禺仁让公局处理案件时先向沙茭总局报告,后者再汇总报告巡检。(69)王一娜: 《清代广府乡村基层建置与基层权力组织——以方志的记述为中心》,第195页。小公局也可直接向县官负责,但有时小公局处理过的事件会由大公局再处理。如香山新沙公约将一名匪犯解县后,知县批复谕饬大黄圃约绅查明禀复核办。(70)邱捷: 《清末香山的乡约、公局——以〈香山旬报〉的资料为中心》,《中山大学学报(社会科学版)》2010年第3期。

随着各团局职能行政化,其在实务处置中已形同准基层行政机构。其一,各团局与州县官之间的文书往来均参照上下级衙门文书格式。知县任命约绅、局绅或命令他们办事用下行的“谕”,约绅、局绅向知县报告则用上行的“禀”。一些规格比较高的公局,如顺德团练总局及东海护沙局,与县政府之间的公文往来还采取平行公文“照会”的方式。(71)王一娜: 《清代广府乡村基层建置与基层权力组织——以方志的记述为中心》,第163页。其二,官方文书对各团局一律统称“局”。如官府公文中顺德团练总局均称“邑局”,其他基层各团局也多如此。“局”成为地方各基层团练组织的通名。其三,当地百姓遇事往往直接向各团局申诉,故出现了李伯元、吴趼人作品中所描述的现象。

由上,若以政区构成要件来衡量,晚清广东地方各团局辖域已经政区化,由基层防卫区域转变为准基层行政区域。(72)关于政区构成要件的具体论述,请参见周振鹤: 《中国历史政治地理十六讲》,中华书局2013年版,第29页;刘君德主编: 《中国行政区划的理论与实践》,华东师范大学出版社1996年版,第5—6页。因属性转变,番禺、东莞、清远、连州等州县将各团局直接置于佐杂司属之下,成为后者辖下的一级行政机构,形成“县—司属(佐杂)—公局”形态结构。虽未有正式的建制安排,但地方各团局已事实上成为准基层政区,其体系结构可表述为“县—总局或总团(设在县城)—分局或分团(设于各乡)—村(基层细胞)”,因有军事色彩,姑且称之基层团练型政区。在清末民初地方州县践行城镇乡基层自治之际,它们可作广东地方基层自治区划形态“区”及“乡镇”的前身。

结 语

在中国基层区划近代转型和现代基层政区“乡镇制”的早期实践中,广东城镇乡基层自治区划建置实则源出内生性的基层团练型政区。后者形成的时空环境及功能属性很大程度上契合了当时基层自治区划建置的内在与实际要求。

据《城镇乡地方自治章程》设定的基本要义和框架,城镇乡基层自治以专门办理教育、卫生、道路工程、实业、慈善救济、公共营业、筹集款项等地方公益事务为要,并由基层公选合格绅民产生的议事会和董事会或乡董来决议和执行,以自治公所为办公地。地方官有权随时检查并上报督抚,有权申请督抚解散城镇乡议事会、城镇董事会及撤销自治职员。得当的城镇乡基层自治可以辅佐官治之不逮。(73)王建学编: 《近代中国地方自治法重述》,第31—40页;骆鸿年: 《城镇乡地方自治章程讲义》,《广东地方自治研究录》1909年第14期,《辛亥革命稀见文献汇编》第19册,第255—275页。

广东地方各团局的运作及其所涉事务与城镇乡基层自治有相通之处。当地绅耆公举选出地方各团局值事局绅,他们常住固定办事场所(社学、书院或墟市等)处理日常治安防卫、钱粮征收、工程修缮、风气整饬、灾荒救济乃至民事纠纷等基层事务,这些多属地方公益范围。各团局的设置及其运作须当局许可或授权,值事局绅由知县任免。州县牧吏“常依赖局绅以为耳目”,各团局成为可以左右当局的基层权力集团。(74)杜之杕: 《论广东急宜举办地方自治》,《广东地方自治研究录》1907年第1期,《辛亥革命稀见文献汇编》第17册,第205—212页。各团局准自治的属性既体现了中国传统社会的乡董自治主张,又暗合现代基层自治设置董事会或乡董的制度设计。(75)张研: 《清代县级政权控制乡村的具体考察——以同治年间广宁知县杜凤治日记为中心》,大象出版社2011年版,第44页;王建学: 《地方自治观念在近代中国的嬗变——从政治意义上的自治到法律意义上的自治》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2011年第3期;魏光奇: 《官治与自治——20世纪上半期的中国县制》,商务印书馆2004年版,第356—359页。

时人就指出“吾粤遍地皆盗贼”,基层严峻的治安形势制约了当时广东地方自治推进,“救此弊必赖警察”,当时在基层由各地乡局实际充当了警察的角色。(76)杜之杕: 《论广东急宜举办地方自治》,《广东地方自治研究录》1907年第1期,《辛亥革命稀见文献汇编》第17册,第205—212页。此情势下,清末民初广东地方州县基层自治区域的划定和“区”的设置,如顺德、合浦、仁化、石城、罗定、和平、清远等县,既不是沿用原有乡、都或佐杂分防的区划格局,也不是以《城镇乡地方自治章程》设定的“城、镇、乡”划分标准为据,而多采用当地基层团防区划的空间布局结构,自有其理据所在。各地基层团练创设最初是出于基层治安联防的需要,从军事地理角度考虑,当基层原有区划格局不能切合实际之需,就应根据自我防御情形结合当地具体地理条件布局建立防卫区。光绪年间,顺德为便于联防办团将全县统划为10团,“画界不复以都堡为限”“但以河道地势或分或合”,重新进行基层区域空间布局。(77)民国《顺德县志》卷一《舆地略》,《广东历代方志集成·广州府部》第18册,第25—27页。道光年间合浦也是基于治安防卫,“因地势之便利”,打破原有区划格局,统划全县为16团。(78)民国《合浦县志》卷一《地方志》,《广东历代方志集成·廉州府部》第6册,第85页。严峻的基层治安形势是城镇乡基层自治所要应对的问题,而具有军事功能的基层团防区划切合了这一需求。

“粤东之盗甲于天下”,明代以降广东地区匪患问题一直非常突出,成为影响地方基层区划建置的重要社会因素。有明一代广东析置多达20余个新州县管控匪患,它们大多都是“盗区”,为动乱最严重区域。新设县以“都”(县下一级基层区划)为单位从原县析出,将原县中“都图里甲”这套区划体系推进到失控的“盗区”,强化对这些地区的管治。(79)刘志伟: 《在国家与社会之间: 明清广东地区里甲赋役制度与乡村社会》,中国人民大学出版社2010年版,第14—15、40—41页;司徒尚纪: 《广东政区体系——历史·现实·改革》,中山大学出版社1998年版,第55页;潘理性、曹洪斌、余永哲: 《广东政区演变》,广东省地图出版社1991年版,第37页。清代的匪患问题仍然严峻,但大规模新设州县已不太可能(清代仅新设4县)。起初实施“佐杂分防”基层区划体系,在乾隆二年前后完成了下派佐杂官分防乡村地区之举,力图以基层布防全覆盖方式嵌入基层社会,控制地方各州县。进入晚清,匪患问题由于外来因素日益严重,各州县仅靠为数不多的几个佐杂分防基层已难以应对加剧动荡的局势,于是由士绅主导的大小团局应时而起,构成体系化的基层团防区划格局,并随着其功能日趋行政化而成为带有军事色彩的准基层政区,俨然为地方“谁能抗之者”的基层权力控制实体,乃至在清末地方自治推行之际,时人主张“假其权以办自治”(80)杜之杕: 《论广东急宜举办地方自治》,《广东地方自治研究录》1907年第1期,《辛亥革命稀见文献汇编》第17册,第205—212页。。晚清时期匪患困扰和基层动乱的加剧导致广东基层社会高度军事化。基层社会为求自卫纷纷组建民间武装集团,在士绅集团的主导下系统化和行政化,行使基层治安防卫、行政管理和准自治多重功能。这种基层社会团练化,在清末民初广东基层自治区划建置依托基层团练型政区这一架构而达成的进路中发挥着基础性作用。

广东基层自治区划建置的早期实践看似基于现代国家宪政理念启动,打破乡都或佐杂分防区划这些传统体系,实则受着基层团练化这一地方因素影响,兼具治安防卫、行政管理和准自治功能的基层团练型政区是广东基层自治区划形态“区”及“乡镇”的前身,呈现出显著的地方性色彩。这种扎根于岭南区域土壤之中的地方性即其基层社会自身运行逻辑及需求,很大程度上制约着中国基层社会治理体制转型的区域进程及其实现形态。