蒲松龄白话作品中几例“尖团相混”现象的形成原因

郭志良

(商务印书馆 出版中心,北京 100710)

蒲松龄(1640—1715),山东淄川人,所著白话作品《聊斋俚曲集》与《日用俗字》①文中蒲松龄著《聊斋俚曲集》《日用俗字》原文皆出自路大荒整理《蒲松龄集》,中华书局1962 年版。中有几例“尖团相混”现象,张树铮认为是“尖团合流”(读为ʨi-ʨhiɕi-)。[1]69-72本文则认为这种“尖团相混”现象,是由于部分见晓组细音字读入精组细音造成的(读为ʦi-ʦhi-si-),与胶东地区一些见晓组细音字读入精组细音的白读现象一致。本文依次对这几例“尖团相混”现象进行辨析,并就此问题与张树铮先生商榷。

一、蒲松龄白话作品中的“尖团相混”现象

蒲松龄白话作品中“尖团相混”现象较多,其中“翻交(纟焦)”“践脚”“螀”的记录,可以认为是见晓组细音字读入精组细音造成的,其他现象还有待进一步论证。

(一)翻交

《聊斋俚曲集·禳妒咒》第二回:“(江城说)来来,我正等着你翻交哩……(江城说)咱且坐坐翻个交,看我翻个老牛槽。”《日用俗字·裁缝章》:“剩下两根还要使,儿女偷去又翻纟焦。”

“翻交”即“一种翻绳游戏”,《日用俗字·裁缝章》中记作“翻纟焦”。但“交”(效开二平肴见),“纟焦”(《集韵》兹消切,效开三平宵精),精见有别。张树铮认为“交”和“纟焦”是“同音的关系”,并进一步认为这是“尖团合流”(读为 ʨi-ʨhiɕi-)。[1]70本文认同张树铮先生“交”“纟焦”同音这一观点,但并不认为这一现象反映的是“尖团合流”(读为 ʨi-ʨhi-ɕi-),“交”“纟焦”同音的本质应是“交”字读入精组细音。

蒲松龄《日用俗字·裁缝章》将“交”正字为“纟焦”,但本字是否真为“纟焦”呢?张树铮认为:“‘纟焦’的本义是‘布属’(《集韵》),与表示‘绳、条’之义的‘交’(翻交即翻绳)并不很贴切。这使本文推测,蒲氏可能更看重的是同音以及字形的部首或偏旁。”[1]70所以,依据张树铮先生看法,蒲松龄正字的“纟焦”并不一定是本字,本文认同这一看法。

在其他北方方言中,也有“翻绳游戏”的相关记录,例如:河南商丘“翻交”[fan24ʨiau24][2]102、洛阳“撑交”[ʦhəŋ33ʨiɔ33]“/操交”[ʦhɔ33ʨiɔ33][3]263;陕西合阳“翻交交”[fã24ʨiɔo31ʨiɔo0][4]213、吴堡“掏绞绞”[tho24ʨio24ʨio21][5]166、蒲城“翻交”[fã31-24ʨiau31][6]99。以上地区今音仍分尖团,“翻绳游戏”的词汇记录中多为“交”,且为见组细音读法,可见“交”应为本字。

在晋西南地区(中原官话汾河片),也有“翻绳游戏”的词汇记录,更可以肯定这一结论,例如:万荣“翻交”[f51-24tʂau51][7]270、河津“翻交”[f31-324tʂau31][8]237、浮山“操□”[ʦhao42thiao42][9]109。且万荣、河津都记录“交”[tʂau51]为“织土布时两层经线交叉的地方”[7]226;[8]229,这则可以说明“翻交”的构词理据。从语音上看,万荣、河津地区的“交”读为卷舌音,与知三章组同音,这是中原官话汾河片地区(万荣、河津等地)部分见组细音字的白读现象[10];[11]。而浮山地区读音特殊,与“交”字对应的音为[thiao42],声母是透母,声调为阴平,对比上文洛阳“操交”[ʦhɔ33ʨiɔ33]以及邻近地区新绛“操交”[ʦhao53ʨiao53][12]641的相关记录,本文认为“[thiao42]”的本字应也为“交”,这符合中原官话汾河片地区(洪洞、浮山等地)见组细音字读入端组细音的白读现象[10]。而“交”今音声母为送气音,本文认为这是受前字“操”送气读音的同化作用影响而造成的。

“翻交”中“交”为本字,那么蒲松龄的这一正字改动,则显得很有问题,本为见组,但正字却用精组字,那么这一现象是“纟焦”字腭化造成的吗?从目前证据来说,并非如此,因为清代同时期反映山东方言的韵书材料中并没有尖团相混的现象[13]33,认为“纟焦”字腭化,证据不足。本文认为这一“尖团相混”现象是因为“交”字读为精组细音造成的,并且荣成“交”[ʦiau42][14]、胶州“交~叉子:马扎”[ʦiau213][15]22、苍山“交喝~杯酒”[ʦiɔ213][16]194确有“交”字精组细音读法的记录,淄川邻近胶东地区,有此现象也是合乎情理的。

所以蒲松龄《日用俗字》中将“翻交”改为“翻纟焦”,反映的正是蒲松龄口语中“交”字读入精组细音。

(二)践脚

《日用俗字·石匠章》:“过门践脚一方方。”

张树铮认为“践脚”为“屋墙的基础部分,用砖石垒成,一般比上面的墙体略宽”。[1]795本文认为“践脚”应为“碱脚”。《清河县志·卷九》(1934):“碱脚,屋墙基曰碱脚,因地质斥卤,屋墙怕碱,筑墙者类以碱草隔之,故曰碱脚。”[17]而“碱草”也有记录,《青县志·卷十》(1931):“草之属曰苇……建屋又可作碱草,隔碱。”[18]《夏津县志·风俗》:“土坯墙下有砖基称‘碱脚’,碱脚上覆芦苇,称‘碱草’,以防上碱侵袭土坯。”[19]841沈兴化记录黄河三角洲地区有“碱脚”[ʨiã44-22ʨiɔ0],释义为“房屋接地的墙脚,防水防盐碱,土墙多用砖做墙脚,砖墙则多用青石”;“碱草”[ʨiã44-22ʦhɔ0],释义为“砖砌墙脚与土坯之间铺的一层麦秸”。[20]175此外,德州“碱脚墙的基础部分,一般用砖或石头砌成”[ʨiã55-213ʨiɔ0]、“底碱墙碱脚的下部”[ti55-42ʨiã55]、“碱草墙坯与墙碱脚间的防碱草”[ʨiã55-21ʦhɔ0][21]111,以及利津“碱草墙根脚与墙坯间的防碱草”[ʨiã55-212ʦhɔ0][22]87,都有相关记录。

此外“碱”字在蒲松龄白话作品中还有其他字形的记录。《日用俗字·石匠章》:“剪子石须加斧剁。”《聊斋俚曲集·翻魇殃》第十一回:“姊妹三人使尽力量,掀了那石头看了看,是一个大池,上头使尖子石铺了。”张树铮认为“剪子石”同“尖子石。碎石”[1]794。刘中富、安志伟认为:

今费县方言中“墙基”称“践脚”[ʨiã55-213ʨyə0]、“建墙基”称“打践脚”[ta55ʨiã55-213ʨyə0]或“打践子”[ta55ʨiã55-213tθɿ0][24]180,这与刘文所述一致。且“”,注音剪(山开三上狝精),“剪”“碱”同属上声。可见,“剪子石”“尖子石”应为“碱子石”。

所以本文认为蒲松龄将“碱脚”记作“践脚”,正是因为“碱”字在其口语中是精组细音读法,与上述“交”字一致,也属见晓组细音字读入精组细音现象。

(三)螀

《聊斋俚曲集·磨难曲》第二十八回:“三更里苦哀哉,疼又麻难顾追,十万蛆螀这波罗盖。”

张树铮将“螀”解释为“蛆虫啃咬”,并注明“方言音上声”。[1]797“螀”,本义为“寒蝉”,声调为阴平。[29]3084所以此处蒲松龄所记的“螀”字应并非本字。此字在《金瓶梅词话》中也有记录。《金瓶梅词话》第八回:“那西门庆道:‘我若负了你情意,生碗来大疔疮,害三五年黄病,匾担大蛆口袋。’妇人道:‘贼负心的,匾担大蛆口袋管你甚事?’”①[明]兰陵笑笑生著《金瓶梅词话》,明万历四十五年刻本。张鸿魁认为:“,jiǎnɡ,蛀蚀。”[30]700与蒲松龄所记一致,可见此字在山东地区应常见,如泗水“螀指粮食被虫蛀”[ʨiɑŋ44][31]76、无棣“螀蚂蚁、蛆虫等啃食食物”[ʨiaŋ55][32]201。张鸿魁从《金瓶梅词话》的“”字构形推论,认为此字应属见组细音字,并认为本字为“耩”(江开二上讲见)[33],但未提供更多语音上的证据。本文认为张鸿魁先生的观点是正确的,下为本文所提供的支持证据。

除山东地区外,此字在安徽地区也有记录,如下:怀远“□虫蛀:麦子被虫~了”[kaŋ212][34]62、肥东“□蛀噬:虫子把这块木板~坏了”[kaŋ212][35]、寿县瓦东话“□用头拱”[kɑŋ24][36]、合肥“□蠕动:蛆往前~”[k213][37]118。今皖中仍有不少地区“古见晓组声母开口二等字”的“白读音仍保持古读舌根音”。[38]92以上记录例字的词义与山东地区记录一致,且声调均为上声,应是同一个词。而结合安徽地区的洪音记录来看,此字应属“见母开口二等上声字”,符合张鸿魁先生所说的“耩”为本字的推论。

而从词义引申上来看,“耩”为本字也具有合理性,张鸿魁认为:“现代农村播种叫‘耩’,无论是耕还是播种,都是把农具‘钻’进泥土里去。这和曲蟮的钻土、蚂蚁的食虫有动作机制的相似性。”[33]上文,安徽寿县瓦东话“用头拱”读为“[kɑŋ24]”,当是“耩”字的引申义。并且“耩”作为一种农业生产用语,在古代农业社会应会高频使用,这符合词义引申的要求。

所以“耩”可以表示“虫蛀”义,那么蒲松龄以“螀”来记录则有一些问题。蒲松龄在《日用俗字·自序》中提到了他的注音原则:“其难识者,并用音切于大字之侧;若偏旁原系谐声,例应读从半字,概无音切。”虽然《聊斋俚曲集》与《日用俗字》的体例不同,但这两本书都属其所著,所遵循的原则应是大体一致的,董绍克也认为聊斋俚曲的俗字选用遵循“字随音变”和“因声取字”原则[39]3。所以可以认为,蒲松龄本人很重视用“谐声”的方式来表示词的语音信息。那么“螀”为精组字,以“将”谐声,应为精组细音读法,淄川周边地区仍有这一读法的记录:费县刘庄“□虫蛀”[t∫iaŋ44][40]、沂南“螀(昆虫)拱食”[tsiɑŋ55][27]121、苍山“螀地下害虫啃食作物的根茎”[tsiɑŋ55][16]163。这三地仍分尖团,此字都与精组细音字为一类,且声调为上声。所以可见蒲松龄所记此字当为精组细音读法。

并且《聊斋俚曲集》中这种以字形来区别字音的现象也并非孤例,如《聊斋俚曲集·蓬莱宴》第六回中表示“彩虹”义的“”字,本字应为“虹”(《广韵》古巷切,江开二去绛见),同样也是以“将”谐声,表示“虹”字读入精组细音。[41]而“耩”所以会读为精组细音,则与“虹”字一致,是见晓组细音读入精组细音的结果。

(四)其他“尖团相混”现象

除上述外,蒲松龄白话作品中还有其他的“尖团相混”现象,有三例现象很可疑,可能也是见晓组细音字读入精组细音造成的,但目前证据不足,待考。

《日用俗字·赌博章》中“挦闲毛”的“挦”字,张树铮认为对应于《广韵》徐林切,邪母侵韵,意为“拔,揪”。[1]70“挦毛”,即“拔毛”。但蒲松龄以“闲”字注音,“闲”为匣母二等,声母不相符,是“尖团相混”现象。但“闲”属匣母二等,与上述的见晓组二等字可能一致,都为精组细音,但目前未找到更多材料验证,仍需研究。

《聊斋俚曲集·墙头记》第四回:“若还是有点锹眼,俺两个好去跟寻。”《聊斋俚曲集·富贵神仙》第四回:“方二爷待下手老马,正找不出个窍眼门来……”张树铮认为“窍眼门”与“锹眼”同义,为“机会、空子”义,“锹”是“窍”的同音借字[1]70-71,所以此例也是“尖团相混”。本文认同张树铮先生“窍”为本字的看法,而“窍”(效开四去啸溪),“锹”(效开三平宵清),精见有别,此例与上文“交”“碱”等的现象颇为相似,可能也属见晓组细音字读入精组细音现象,只是目前还未找到更多方言材料来验证。

《日用俗字·裁缝章》中“袕雪裙”的“袕”注音“雪”。“袕”(山合四入屑匣),“雪”(山合三入薛心),精见有别。张树铮提到:“在淄川附近区分尖团的方言中(如寿光北部),该字(引者按,“袕”)也读为尖音;此外,上面提到的刘振统《万韵书》中,尖团音不混,而‘袕’字与‘雪’同音(异调),可见该书中‘袕’字也属尖音。”[1]71-73,“袕”字为匣母四等,但却有精组的注音,且张树铮先生提到,这一读音有文献和方言的佐证。本文也发现,利津“穴蚊帐~子:帐檐儿”[syə53][22]94、苍山“穴~位”[suə53][16]37、平邑“穴”[suə53][42]37,“穴”字都有精组读法的存在,这一现象或许与“袕”字的尖音读法是相关的,并可能与上文“交”“碱”等所反映的现象一致。

另外有些例外现象,也需说明一下,李焱收集了一些《聊斋俚曲集》与《日用俗字》中见、精组相混的别字异文现象,如下:“情从三(吃)=擎群三(吃)”“郊见二(天)=醮精三(天)”“(些)须心三=(些)许晓三”“进精三(前)=近群三(来)”“即精三=既见三”“清三(注音却溪三)”,并认为这些现象反映的是“尖团合流”[43]19-21,而张树铮认为:“这些当然都是可资参考的例证,但由于聊斋俚曲集是以手抄的形式流传下来的,因此到底是蒲氏自己的异写还是后人传抄致异,未免使人有疑。”[1]70张树铮先生的说法不无道理,如“即”与“既”、“近”与“進(进)”在字形上便是相近的,传抄致误的可能性很大。

至于“郊”与“醮”的混同现象,应是一种误解,《聊斋俚曲集·磨难曲》第三十回:“只等到郊天大赦,俺可才同返故乡。”李焱认为:“‘郊天大赦’即‘醮天大赦’,是古代皇帝拜天的一种仪式,仪式之后举行大赦。”[43]21其中“郊”(效开二平肴见)与“醮”(效开三平宵精)应同音,是“尖团相混”现象。但细查古籍,可以发现“郊”字也有“祭祀”义,可见《汉语大字典》的相关记录:“《史记·文帝本纪》:‘朕亲郊祀上帝诸神。’《礼记·中庸》:‘郊社之礼,所以事上帝也。’《字汇·邑部》:‘郊,祭名。冬至祀天南郊,夏至祀地北郊,故谓祀天地为郊。’”[29]4018当然,即便是“尖团相混”,也可能说明“郊”字有精组细音读法,如胶东文登、荣成地区“郊”字在地名中还有精组细音读法。[14]

至于“情”与“擎”、“须”与“许”则暂时还不清楚其相混的本质,或许确属例外,这两例仍需继续研究。

二、胶东地区见晓组细音字的白读现象

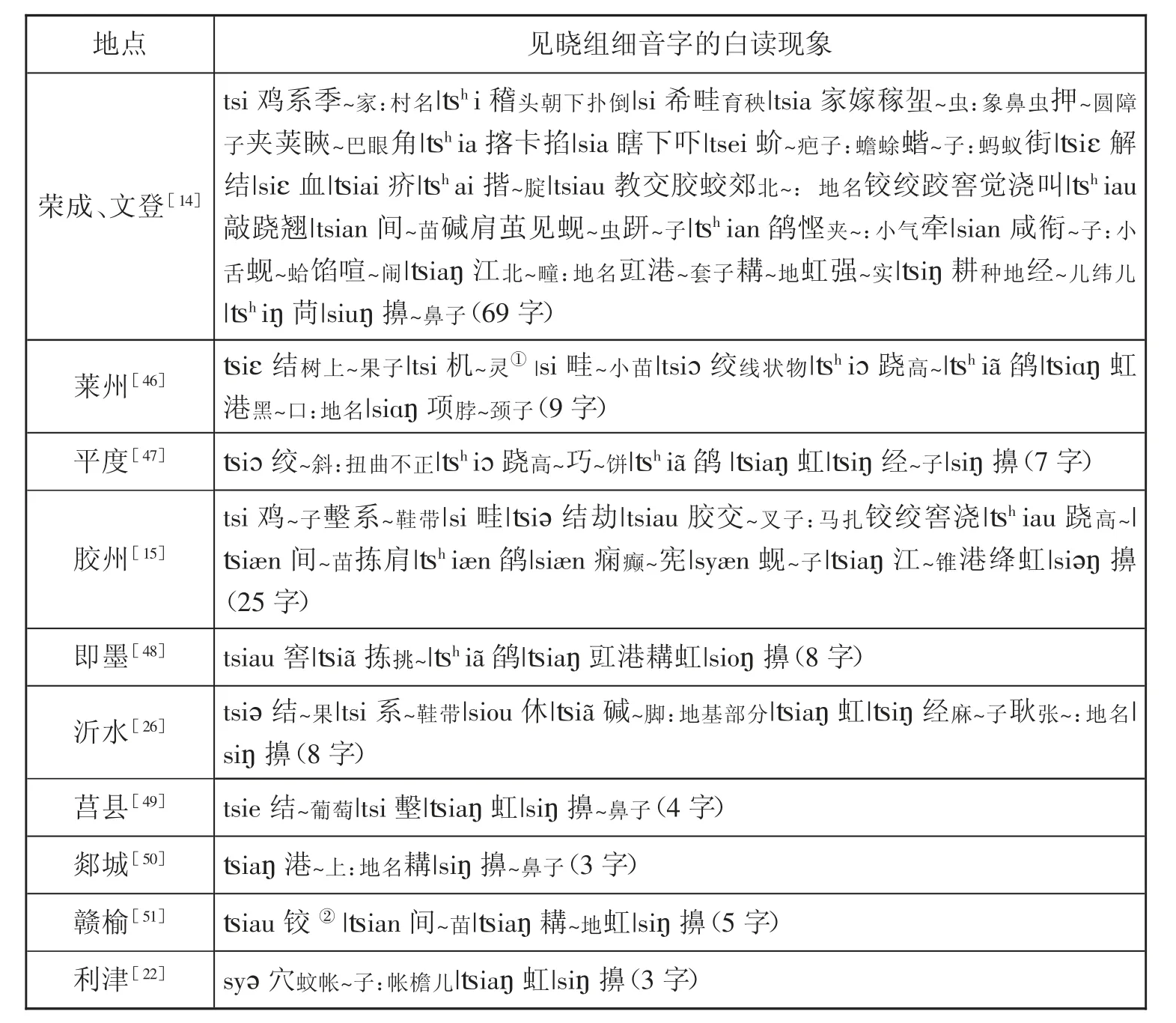

胶东地区见晓组细音字读入精组细音的白读现象,多有报道[14];[44];[45],这一现象覆盖胶东半岛大部,但白读字数不一,见表1 所示。

表1 胶东地区见晓组细音字的白读现象

由表1 可见,这一现象在荣成、文登地区保存得较多,并大致随胶东半岛由东北向西南递减,覆盖范围北至利津,南至赣榆、郯城,西至沂水。而淄川邻近这一地区,所以具有这种白读现象是可以理解的。

此外,这一现象在胶东地区的方志文献中也多有记录,见下所述。

《重修胶州志·卷十五》(1845):“(方言)近海曰港沟,港见二音蒋精三。(方音)虹见二音酱精三。港见二曰蒋精三。谢降见二曰谢酱精三。胶见二河曰焦精三河。”③[清]张同声,李图著《重修胶州志》,清道光二十五年刊本。

《增修胶志·卷十·增补方言》(1931):“(天时)浓雾曰幕露降见二,讹沬落酱精三,(身体)手捻鼻曰擤,拧,本亨,上声,讹醒心四。肩见四曰尖精三膀。(饮食)糖面成饼曰酵见二饼,胶见二(指胶州),讹焦精三。(禽兽)啄粟曰鹐溪二,千清四。雛出曰鹐溪二,千清四节。”[52]

《四续掖县志·卷二》(1935):“虹音洪,胡公切;又古巷切,音绛见二。俗音读如酱精三者,盖绛音之转变也。”“墼见四,墼音激见四,未烧之砖坯也。俗以土坯为堲精三,非是。查堲,截弋切,音即,上声。《礼·檀弓》:‘夏后氏堲周’,堲者,火之余烬,盖犹今之用砖垒圹也。然则土坯应作墼,俗作堲者,转音之误也。”[53]

《牟平县志·卷十》(1936):“(天文)虹见二,土音读若匠从三,虹有红、绛二音,绛音近匠从三。(地理)山口通路曰岘匣四,音现,土音读若线心三。金石矿坑溪二皆曰清清三。海汊退滩处曰港套,港见二土音读若蒋精三。(物名之散见)土砖曰墼见四,音即积精三,亦作即精三。(举动)手捻鼻脓曰擤,土音读若松精三合,上声。(其他动象)丛苗待分曰畦匣四,土音读若席邪三。”[54]

以上志书记录中见晓组细音字多与精组细音字相混,且与今音记录多有一致之处,可见属同一类现象,应是见晓组细音字读入精组细音现象,从方志文献的方言记录中也可见这一现象分布较广。

而关于这一现象的形成时间也早有记录,张卫东曾通过以“浆”代“港”现象对这一现象的形成时间有过论述,见下文:

文登县东南与荣成县交界处有一狭长的海口,今称“长会口港[tsiaŋ]里”,古称“十八港”,又因石岸得名“石港”。海口中部东岸有山陡立,登临其巅,该港(“海汊退滩处曰港”)可一览无余,故名“望港山”(旧属文登,今归荣成)。山下有一古刹,随山得名“望港寺”(今已毁)。查清康熙年间增补《靖海卫志》,此山写作“望港山”。清道光甲午年修《文登县志》卷一《形势山川》亦作“望港山”,但卷四《寺观》写山写寺均作“浆”:“望浆寺,在城东南七十里望浆山下,建置无考。宋天圣五年敕赐为望浆院。”按宋天圣五年为公元1027 年。此外,元至正元年(公元1341 年)《重修望浆院记》亦作“浆”。清代文登、荣成县志的《艺文志》中关于该山该寺的诗文也都写作“浆”。其实以“浆”代“港”,于义不通。[14]

所以从以“浆”代“港”的现象来看,这种音变发生的时间很早,可能在宋代就已经产生了,当然这一材料尚属孤证,但确给我们提供了一个音变时间的参照。而据笔者对北方方言中“虹”“酱”同音现象的考察,这一现象在明代末期仍有存留,且分布范围并不局限于胶东地区。[41]

所以从音变发生的时间和地域来看,蒲松龄白话作品中存在见晓组细音字读入精组细音现象也是合理的。

余论

综上,张树铮认为蒲松龄白话作品中“绝大部分尖团音字还没有合并”[1]72,这一结论应是正确的,而其中的“尖团相混”现象,应是部分见晓组细音字读入精组细音的结果,与胶东地区见晓组细音字的白读现象一致。

关于这一现象的音变动因和过程为何,也有讨论,张卫东持“非腭化说”,认为这一现象不能证明见晓组细音字曾发生了腭化音变,但也只把这一现象归入文白异读,对其成因未有深究。[14]张光宇则认为只有“腭化说”可以解释这一现象,认为见晓组细音字先腭化为舌面音ʨi-ʨhi-ɕi-后,又归入精组细音。[55]亓海峰则认为这一现象是“音节中i 介音衍生后为增加音系协和度而发生的逆同化,腭化受到i 介音舌位的影响,舌尖化可能与舌形的影响有关”,指出这一现象与i 介音有关。[45]而刘海阳的观点值得关注,其认为胶东地区的见晓组细音字的白读与中原官话汾河片的见组字白读反映的本质都是见晓组韵图二、四等与三等的对立,是受见晓组韵图二、四等与三等不同的介音性质影响所致,韵图二、四等介音更紧、更前,所以声母先于三等发生了其他音变,后又并入精组细音,但在音变过程的构拟上不认为见晓组细音字曾发生过“腭化”(ʨi-ʨhi-ɕi-)。[56]刘海阳先生的观点很有启发性,虽然胶东地区的相关现象中有少数例外,但多数都可归入见晓组韵图二、四等,而且相关词汇也多与中原官话汾河片一致,如“翻交”等,具有较强的解释力。当然对于这一现象的具体音变过程还有待进一步研究。