坚定文化自信的初中英语单元主题教学策略研究

——以Unit 2 Great people 为例

陈风平

引言

2022 年10 月,习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作报告时指出,“增强中华文明传播力影响力。坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。深化文明交流互鉴,推动中华文化更好走向世界”。《义务教育英语课程标准(2022 年版)》(以下简称《课程标准》)指出“涵养家国情怀,坚定文化自信”的课程作用和“加深对中华文化的理解和认同,树立国际视野,坚定文化自信”(教育部 2022)的课程目标。

文化自信指一个国家、一个民族、一个政党对自身文化价值的充分肯定,对自身文化生命力的坚定信念,是对既有文化优良传统的肯定与坚持。在教育改革的浪潮下,思政教育进课堂,在课堂中融入文化意识教育、渗透中华文化因素、坚定中华文化自信已成为当今教育的主流。文化与语言融为一体,英语作为一门语言学科,是了解中外优秀文化,培养中华文化自信的重要途径。

一、初中英语教学中培养文化自信的现状

初中生的人生观、价值观尚未完全形成。现在的网络信息参差不齐,一些图片和视频等所传播的西方文化对当代中学生产生了深刻影响。不少学生着迷圣诞节、感恩节、万圣节等,对蕴含中华优秀传统文化的清明节、端午节、中秋节等缺乏兴趣。西方文化甚至对某些教师产生了较大影响。例如,一些教师喜欢在圣诞节送给学生巧克力和苹果等。教师要把立德树人作为英语教学的根本任务,帮助学生树立正确的价值观,使其成为一个了解中国的人,一个承载红色基因的人,一个全面了解世界的人,一个具有中国情怀和国际视野的人。但是,纵观整套初中英语教材,对中国文化和世界文化关注不够。译林牛津版初中英语教材中的中国元素出现频率较低,且很少在Reading 板块出现。Reading 板块要么是虚构的信息,要么是对西方文化的介绍。因此,要帮助学生达成《课程标准》中坚定文化自信的课程目标,教师就要充分利用现有教材,挖掘和过滤现有教材中的文化素材,时刻牢记为谁培养人、培养什么人、怎样培养人。在教学中发现,在单元主题下进行各种教学活动,不仅能发展学生的语言能力、培养其思维品质,还能提升其文化自信。

二、基于单元主题培养文化自信的初中英语教学策略

《课程标准》指出,英语课程内容由主题、语篇、语言知识、文化知识、语言技能和学习策略等要素构成,这六要素是相互关联的有机整体,共同构成核心素养发展的内容基础。其中,主题有联结和统领其他内容要素的作用,为语言学习和课程育人提供语境范畴。

教材阅读文本有主题意义和育人价值。语言是文化的载体,文化制约语言发展。实际上,教语言就是教文化。学科教学需要基于主题意义的挖掘,在单元主题意义下,开展各种教学活动,落实立德树人理念,融入主流价值观,培养文化自信。

下面,以译林牛津版初中《英语》九年级(下)Unit 2 Great people 为例,探讨在初中英语课堂中如何基于单元主题意义,充分挖掘教材,培养学生的文化自信。

(一)基于主题意义的单元内容,制订培养文化自信的教学目标

本单元重点介绍了中外伟大人物,属于“人与社会”主题群,子主题是“对世界、国家、人民和社会进步有突出贡献的人物”。其中,Welcome to the unit 板块介绍了中外名人的信息,如哥伦布(Colón)、莎士比亚(Shakespeare)、钱学森、爱迪生(Edison)、曼德拉(Mandela)、柴可夫斯基(Tchaikovsky)等,目的是让学生了解中外名人的信息,激发其对中外名人探究的兴趣,使其认识并了解一些有关名人的词汇。Reading 板块的语篇以人物传记的形式介绍了登上月球的第一人——来自美国的阿姆斯特朗(Armstrong),希望学生通过对阿姆斯特朗的学习,了解外国名人对登月所作出的贡献,并对比中国在探月方面对人类所作出的贡献。Integrated skills 听力部分介绍了伟大的物理学家居里(Curie)夫人;Speak up 对话围绕话题“Why do you admire her?”展开,通过一系列听说活动,使学生在提升语言能力的同时,探索中国名人对世界所作出的贡献,坚定文化自信。Task 板块以个人传记的形式呈现,是一篇关于杂交水稻之父——袁隆平的文章,让学生了解中国农业科学家袁隆平倾注毕生心血,发明了杂交水稻,提高了水稻产量,解决了饥饿问题,引导其在输出板块收集关于中国的名人故事,坚守中国立场,发好中国声音,讲好中国故事。

根据以上基于主题意义的单元内容分析,制订以下文化自信的培养目标:

1. 感知外国的名人,如莎士比亚、哥伦布、爱迪生、阿姆斯特朗、居里夫人等,了解他们所取得的成就及对全世界所作出的贡献,习得多元文化知识。

2. 比较中外名人在不同领域对世界作出的贡献,在全面了解世界和开阔国际视野的同时,提高对自己国家的认同感,培养中国情怀,增强文化自信。

3.能用英语以人物传记的形式介绍中国的名人,认同中国的名人,将中华民族的优秀文化内化于心、外化于行。

(二)基于主题意义的课堂活动,达成融入培养文化自信的教学目标

《课程标准》指出,要“秉持英语学习活动观组织和实施教学”(教育部 2022)。在日常教学活动中,教师要根据教材内容,抓住课堂这个主阵地,基于单元主题意义,挖掘教材文本,开展情境化、层次化的课堂教学活动,达成课前制订的融入中华优秀传统文化的目标。

1.巧设导入活动,激活文化背景知识

初中生对中华优秀传统文化有一定了解,也储备了一些中华优秀传统文化方面的知识。在课堂教学活动刚开始,基于单元主题,教师尝试通过“头脑风暴”、观看视频等活动,帮助学生激活已有中华优秀传统文化知识,为接下来的学习奠定基础,增强文化自信。

教师在Welcome to the unit 板块教学刚开始,开展“头脑风暴”活动,让学生小组讨论、分享知道的中国名人,并选择一个最崇拜的名人作介绍。学生介绍了华罗庚、郑板桥、袁隆平等。该活动的目的是激活学生大海中已有的中国名人,为达成培养文化自信的目标作铺垫。

接着,教师播放了段介绍中外名人的视频,有哥伦布、莎士比亚、爱迪生、钱学森、曼德拉和柴可夫斯基等,并带领学生学习教材新知识。学生在“头脑风暴”活动中激活了大脑中已有的中国名人相关知识,在观看视频的活动中直观地学习了的中外名人,获取新的中外文化知识,在中外名人的对比中感受中华优秀传统文化的魅力,增强民族认同感。

2.巧设问题链,提升文化自信

问题链是通过层次分明的反思和探究性问题,连续不断地进行问答交流,促进学生深入思考(Bhandari 2020)。问题链是基于单元主题,设置一系列层层深入的问题,且问题之间是环环相扣、富有层次感的。Reading 板块是关于美国阿姆斯特朗的语篇,为达成提升文化自信的培养目标,教师基于单元主题意义设计以下问题链:

Q1:What does the sentence “One small step for a man,one giant leap for mankind” mean?

Q2:What contributions did Armstrong make to the whole world?

Q3:What qualities did Armstrong have? Please find some details to support your ideas from the passage?

Q1 和Q2 旨在让学生通过学习语篇,了解阿姆斯特朗第一次登月对人类所作出的贡献;Q3 旨在让学生通过这一探究活动,发现阿姆斯特朗身上所具有的优秀品质,而这些优秀品质正是他取得成功的原因。

教师追问:

Q4:What can we learn from Armstrong?

Q5:What contributions do Chinese have made to explore the Moon?

Q4 旨在让学生通过本课学习,能够从阿姆斯特朗身上学到优秀品质,由此联想到中国在探月方面所取得的成就。Q5 让学生在观看有关中国探月方面的视频后进行小组讨论。这一系列问题的设计,让学生探究归纳出阿姆斯特朗在探月方面对人类所作出的贡献和他身上所折射出的优秀品质。在充分挖掘教材内容后,教师对学生进行主流价值观的引导,带领他们了解中国在探月方面所作出的贡献,使其感受中国在探月方面对人类作出的巨大贡献,充满自豪感,坚定文化自信。

3.知行合一,实现文化传承和输出

王阳明主张“知行合一”,“知”主要指人的道德意识和思想意念;“行”主要指人的道德践履和实际行动。知中有行,行中有知;以知为行,知决定行。在讲授完本单元后,教师指导学生进行知行合一,做到用英语讲好中国故事,用英语传播中华文化,坚定文化自信。Task 板块是关于中国农业科学家袁隆平的语篇,要求学生在学习该语篇后运用单元所学知识写一篇介绍中国名人的文章。为了达成本课的教学目标,教师设计了“用英语讲中国名人故事”的课堂比赛活动,让学生用英语介绍中国名人,感受中华民族自古以来就不乏能人之辈,在人类的进步史上作出了不可磨灭的贡献。

(三)基于主题意义的创新作业,多角度融入中华优秀传统文化

作业是课堂教学的延伸,对巩固课堂教学知识起不可替代的作用。基于主题意义的创新作业指依托主题,设计与本单元主题相关联的作业,既起到巩固课堂所学基础知识的作用,又基于主题继续融入中华优秀传统文化,增强学生的文化自信。

1.基于主题精选作业语篇,多角度融入中华优秀传统文化

作业是对课堂所学知识的巩固,即使是单词和短语,也应放到语篇中巩固。依托本单元的主题——介绍对社会、国家、世界作出巨大贡献的人物,在讲授完Reading 后,教师设计以下巩固类作业,使学生习得中华优秀传统文化。

单选题:

( )—Mo Yan won the Nobel Prize in literature in 2012.

—That was a really proud moment for Chinese people.It was a giant______for Chinese literature.

A.invention B.centre

C.report D.leap

这道题的语境是2012 年莫言获得诺贝尔文学奖,让学生在语境中辨析四个名词,巩固单元所学重要名词invention 和leap,体会中国人在文学上所取得的巨大成就,增强文化自信。在本课时的补充阅读中,教师选择屠呦呦的相关语篇,让学生在提高阅读技能的同时,增强自己的民族和国家认同感。

2.基于主题设计综合实践活动,塑造文化品格

文化品格是学生在学习生活中表现出的文化意识、人文素养和行为取向(张运桥、任青果 2020)。语言和文化学习贵在多接触、多实践,而文化品格的形成更需要长过程、大量度的文化体验(高洪德2017)。在学习完新知识后,教师应为学生创设机会,让他们亲身感受和实践,真正内化所学知识。根据单元教学目标,教师设计基于主题的综合实践活动——单元作业。

以小组为单位,利用周末时间,走访身边的名人,并设计海报,参加年级组的评选活动。

提示:走访身边的名人时,要注意收集以下信息:name / title / date of birth / major events /contribution / the reason why you admire him / her,并写一篇小短文,呈现到海报上。

在此项作业中,有的学生写曾经教他的某位教师,该教师因关爱学生、教学业绩突出而在当地教育界人人皆知;有的学生写年级某位优秀的同学,该同学因学习成绩高、能力突出而全校闻名。学生以小组为单位在走访的过程中,通过接触、实践、收集信息等,形成自己的文化品格和价值取向,知道作为一名中学生,应努力向上,将中华文化内化于心、外化于行。

(四)基于主题意义的单元评价,增加中华优秀传统文化素养考核

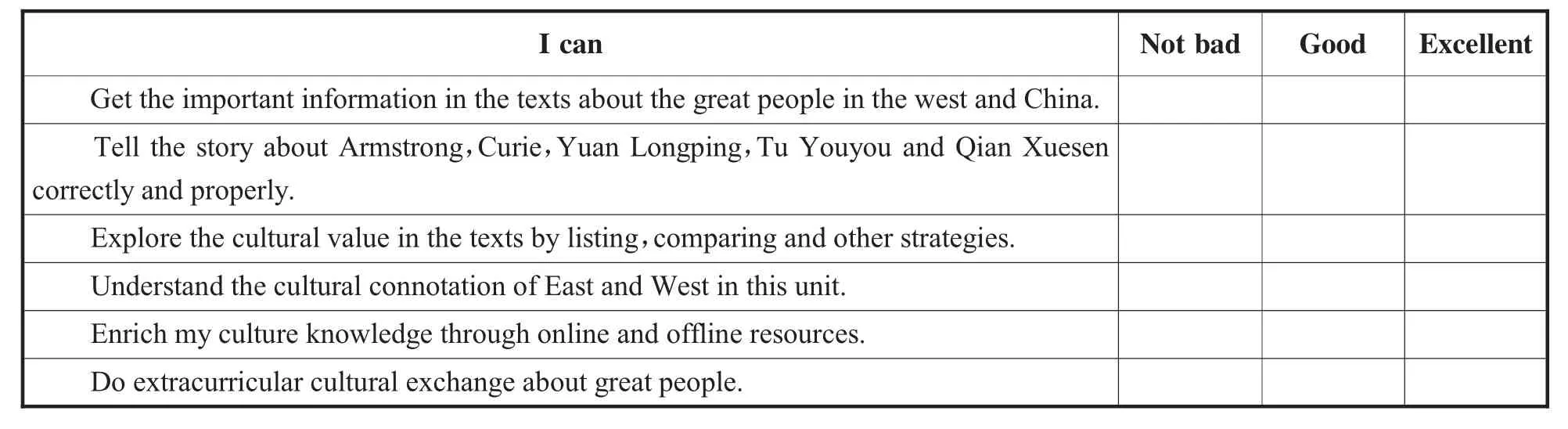

《课程标准》指出,教师要准确把握教、学、评在育人过程中的不同功能,树立“教—学—评”的整体育人观念(教育部 2022)。“教—学—评”一体化中的“评”主要发挥监控教与学过程和效果的作用,为促教、促学提供参考和依据。为检测文化自信目标是否达成,为之后教师更好地教、学生更好地学提供参考和依据。在完成单元教学后,教师设计如下文化自信评价表。

文化自信评价表

学生通过对自己的文化自信方面进行自评,检测自己是否已经了解本单元的中外名人;是否知道他们通过毕生努力所取得的成就并对全世界所作出的贡献;能否通过比较中外名人在不同领域对世界文明所作出的贡献,提高对自己国家的认同感,涵养中国情怀,增强文化自信;能否运用英语以人物传记的形式介绍中国的名人,认同中国的名人,做到中华优秀传统文化内化于心、外化于行。

结语

中华文化博大精深,在初中英语教学中融入中华优秀传统文化,不仅能够加大中华优秀传统文化的传承力度,还能够丰富学生的精神世界,对他们的世界观、人生观和价值观的形成起重要作用。在初中英语教学中,教师要积极提升文化意识,充分利用现有教材,在单元主题意义下,充分挖掘教材中的中华优秀传统文化元素,并开展多种形式的教学活动,帮助学生在活动中将中华优秀传统文化内化于心、外化于行,坚定文化自信。