2001—2020年国际舆论研究的进展和趋向

——基于《舆论季刊》和《国际舆论研究》的内容分析

廖圣清, 付 饶

(复旦大学 新闻学院,上海 200433)

舆论是“个体意见的集合”[1],是社会生活的关键部分。舆论研究有着漫长的历史。21世纪以来,随着互联网的不断扩散,信息的生产与传播不同于以往,社交媒体成为大众获取信息和表达意见的主要渠道。数字化媒介的发展强化了选择性接触、信息过载等问题对舆论的影响[2]。在高度个性化的信息传播环境中,媒体使用的多元化、推荐算法的广泛应用等舆论环境的变化,使得舆论研究日趋复杂、重要凸显、挑战严峻[3]。因此,本研究对2001—2020年间国际上的舆论研究进行考察,以期了解近20年国际舆论研究的总体状况、发展趋势,为推动舆论研究提供理论思考与实证材料。

一、文献综述与研究问题

本体论、认识论和目的论是社会科学的核心,分别对应着“研究什么”“如何研究”“为什么研究”等关键问题[4]。科学的生存与发展离不开研究者群体的基本特征[5]。考察“谁在研究”是分析研究状况的重要内容。已有国际舆论研究成果的回顾式研究,大多考察“研究什么”或“如何研究”中的一个方面。对“研究什么”的回顾,主要关注大众传播与政治舆论、政治政策与舆论等特定议题[6]。对“如何研究”的回顾,主要围绕调查响应率下降、社交网络和在线媒体数据收集带来的偏误等舆论调查方法议题展开[7]。少数研究从“为什么研究”方面回顾舆论研究[8],发表时间较早。有研究从“谁在研究”“研究什么”“为什么研究”方面回顾舆论研究[9],但数据缺乏代表性,且未对舆论研究进行系统评价。

对学术期刊进行研究,能够探索学科的研究焦点、了解研究的发展趋势[10]。本研究以《舆论季刊》(PublicOpinionQuarterly)、《国际舆论研究》(InternationalJournalofPublicOpinionResearch)发表的论文为研究对象。《舆论季刊》和《国际舆论研究》是两本具有重要影响力的舆论研究国际期刊,分别隶属于美国舆论研究协会(American Association for Public Opinion Research)和国际舆论研究协会(World Association for Public Opinion Research)。自1937年创刊以来,《舆论季刊》是被引用最多的同类期刊之一;《国际舆论研究》则同样是获取高质量研究成果的可靠来源。两本期刊的论文,一定程度上反映了国际舆论研究的发展。本文首次从“谁在研究”“研究了什么”“如何研究”“为什么研究”四个方面,较为全面地探讨近20年国际舆论研究的现状与发展趋势。

(一)谁在研究舆论

研究者所属地区,可以表征研究领域观点的多样性;研究者所属机构,可以反映学科的流动性;研究者学科背景,能够反映学科内部或学科之间的思想流动。先前的研究显示,绝大多数舆论研究者来自北美洲,大学研究者较为活跃,心理学、政治学学者越来越多地主导舆论研究[11]。

研究问题1:2001—2020年,国际舆论的研究者所属地区、机构、学科背景的情况及其变化如何?

(二)研究了舆论什么

研究什么,包含研究议题、研究内容。研究议题反映舆论研究的热点问题,研究内容反映舆论研究的领域重心。进入21世纪,舆论研究多与党派意识形态、政治腐败、总统选举、媒体信任水平、战争与恐怖主义等主题相关[9]。

研究问题2:2001—2020年,国际舆论研究的主要议题及其变化情况如何?

舆论研究的内容主要包括实质性(substantive)研究和方法论(methodological)研究;前者是应用或实践层面的研究,后者是对研究方法的研究;1972—1986年间,实质性研究主要集中在渠道研究和效果研究,方法论研究主要针对抽样方法、调查设计、调查响应率等问题[12]。舆论是一种以公民为主体的传播[13]。21世纪以来,舆论研究从报纸、电视转向网络、社交媒体,舆论的受众研究涉及政府、媒体、政治个体等受舆论影响的对象。研究者不断推动舆论调查方法的更新,而互联网技术的进步丰富了调查工具,为方法论研究提供了新动力。

研究问题3:2001—2020年,国际舆论研究的实质性研究、方法论研究的情况及其变化如何?

(三)如何研究舆论

如何研究指支撑研究开展的所有方式,包括研究取向、数据收集和数据分析等方面。研究取向相互可以形成补充,共同促进学科发展,可分为实证主义、诠释主义、批判主义和其他四种。初期,概念的不一致性成为舆论研究的主要问题,许多研究者对此进行诠释研究;20世纪末期,大多数舆论研究是基于数据分析的实证研究[14]45—67,以探究新的舆论环境或者调查方法。

研究问题4:2001—2020年,国际舆论研究的取向及其变化如何?

研究方法是开展研究的重要保障,主要分为定性方法、定量方法与混合方法。调查法是舆论研究最常使用的研究方法[15]。20世纪70年代后,《舆论季刊》使用量化研究方法论文的占比突破40%。随着数字技术的发展,研究者不再处于只能使用单一调查数据分析报告舆论的时代。

研究问题5:2001—2020年,国际舆论研究的研究方法使用的情况及其变化如何?

分析研究的数据来源,可以发现研究主要考察的地区,检视研究的普遍性。曾经,绝大多数舆论研究的数据来自美国。随着全球化进程的加快,舆论研究向跨国研究转变,寻求更加广泛的数据和证据,包括使用欧洲、亚洲、非洲等地区的数据[16]。

研究问题6:2001—2020年,国际舆论研究的数据来源的情况及其变化如何?

分析研究受到资助的情况,被广泛运用于检视学科的发展水平,是否获得资助会影响研究的深度和外在效度。1954—1978年间《新闻与大众传播季刊》和《舆论季刊》仅有26%的论文获得资助,资助主要来自私人机构、政府机构[17]。而美国舆论协会的研究大多以数据共享而非直接资助的形式进行。

研究问题7:2001—2020年,国际舆论研究受到资助的情况及其变化如何?

分析研究的跨学科合作,可以了解研究从哪些相关学科汲取养分,跨学科的思想交流,促进了科学的进步。在学科形成之初,舆论研究就被认为是不同领域高度合作的结果。

研究问题8:2001—2020年,国际舆论研究跨学科合作研究的情况及其变化如何?

(四)为什么研究舆论

为什么研究,主要从理论构建和被引用情况进行考察。理论是开展舆论研究的重要基础。理论构建包含了理论建设所需的多个维度,其中,理论引用和应用只是理论构建的初级阶段,即浅层使用;新理论的提出、验证和改进等才是理论建设的核心部分[10]。早期,基于心理学测量方法的发展,舆论研究的理论来源主要是心理学。20世纪40年代和50年代,大众媒体被认为对政治舆论具有强大影响力,舆论研究主要使用传播学理论。20世纪末至21世纪初,信息处理理论和认知理论被广泛使用,以研究调查响应问题[18]。

研究问题9:2001—2020年,国际舆论研究理论构建的情况及其变化如何?

高被引用论文可以代表不同时期研究的热点、影响力与学术贡献。对1937—2010年间《舆论季刊》刊发的论文分析发现,被引用频次最高的论文是McCombs &Shaw在1972年发表的论文《大众媒体的议程设置功能》。舆论研究中高被引用论文大多与政治学相关,围绕舆论对政治决策的影响展开[12]。

研究问题10:2001—2020年,国际舆论研究的高被引用论文的情况如何?

二、研究方法

(一)数据来源

本研究于2021年6月从Web of Science数据库中获取2001—2020年间《舆论季刊》《国际舆论研究》刊发的所有论文相关信息,字段包括来源篇名、来源作者、期刊、第一作者、作者机构、年代卷期、被引次数、论文摘要等,经人工复核,剔除会议综述、书评等,获得807篇研究论文,其中,《舆论季刊》445篇、《国际舆论研究》362篇。本研究主要使用内容分析方法,由两位经过培训的编码员进行编码,编码员一致性信度(Cohen’s Kappaα)为0.92,采用SPSS进行统计分析。

(二)变量测量

1.谁在研究舆论

测量主要包括所有作者的所在地区,编码为:1-北美洲,2-南美洲,3-亚洲,4-欧洲,5-大洋洲,6-非洲;所属机构,编码为:1-高校,2-企业,3-政府,4-科研机构,5-其他;学科来源情况,通过检索作者个人信息确定(1)来源包括:Research Gate、大学教职信息和其他个人资料页面如LinkedIn、Google Scholar、和ORCID等。。

2.研究了舆论什么

测量主要包括研究议题、研究内容。研究议题使用基于Transformer模型的深度学习模型,通过聚类分层主题建模对包含摘要的764篇论文的摘要进行主题建模,使用类TF-IDF方法提取每个主题的关键词[19]。研究内容分为实质性研究和方法论研究。实质性研究分为:1-舆论主体研究,2-舆论内容研究,3-舆论传播渠道研究,4-舆论受众研究,5-舆论效果研究。其中,舆论主体研究分为:1-个人特征,2-心理特征,3-经历、经验,4- 价值观、意识形态和信仰,5-社会环境背景;舆论内容研究分为:1-新闻和评论,2-娱乐,3-广告,4-影像,5-图表,6-综合考察媒介的所有内容,7-其他;舆论传播渠道研究分为:1-印刷媒体,2-广播,3-电视,4-互联网,5-移动设备,6-其他媒介,7-多种媒介;舆论受众研究分为:1-政府,2-媒体,3-组织、党派团体,4-个人、政治人物;舆论效果研究分为:1-认知,2-态度,3-行为,4-其他。方法论研究分为:1-样本及抽样设计研究,2-调查工具研究,3-问卷设计研究,4-调查响应率研究,5-其他[12]。

3.如何研究舆论

测量主要包括研究取向、研究方法、数据来源、资助情况、跨学科合作研究。研究取向分为:1-实证研究,2-批判研究,3-诠释研究,4-其他。研究方法分为:1-实验法,2-调查法,3-内容分析法,4-深度访谈,5-话语分析,6-民族志,7-网络分析,8-其他方法,9-无方法。数据来源分为:1-亚洲,2-欧洲,3-非洲,4-北美洲,5-南美洲,6-大洋洲,7-跨洲数据,8-无数据。资助情况分为:1-政府机构,2-高校,3-私人机构,4-其他,5-无资助。跨学科合作研究的测量,包括是否存在跨学科合作研究及跨学科合作研究网络的特征。如果一篇合作论文的作者属于不同学科或研究领域,编码为:1-存在跨学科合作研究;独作或作者属于同一学科,编码为:2-不存在跨学科合作研究。跨学科合作研究网络的测量:首先确定807篇论文1464位作者所属的22个学科背景,随后构建一个807×22的二模矩阵,每行为一篇文章,每列为一个学科,每个单元格内是一篇文章同一学科的作者数量,最后将其转换为22×22的一模绝对共现矩阵进行社会网络分析[20]104-157。网络结构特征的分析指标,包括边数,即学科之间的联系数量;平均度数,对联系的平均度量;网络密度,表明相互关联程度;连通性和碎片化,表明节点的可达性;平均距离,表明节点的接近度[21];对绝对共现矩阵进行核心-外围分析,确定在跨学科合作研究网络中占主导位置的核心学科。本文采用Ucinet进行社会网络分析,Gephi进行网络可视化。

4.为什么研究舆论

理论构建的测量,包括理论含量、理论偏好、理论来源和理论使用。理论含量,指论文是否含有理论。理论偏好,指包含理论的论文提及的具体理论和频次。理论来源,指理论源自哪个学科或研究领域,包括:1-传播研究,2-心理学,3-社会学,4-政治学,5-信息科学,6-经济学,7-哲学,8-艺术与文学,9-语言学,10-生物学,不属于以上学科、领域或无法识别学科、领域的编码为11-其他[22]。理论使用,指理论在论文中的角色和作用,包括:1-仅引用,2-作为研究框架,3-理论比较,4-理论评价,5-提出新理论,6-理论检验,7-理论整合,8-理论改进和9-理论应用,不属于上述使用情况和无法识别的编码为10-其他,并将1-仅引用和9-理论应用重新编码为理论的浅层使用,2至8重新编码为理论深层使用[23]。

被引用情况的测量,采用Web of Science数据库2021年6月显示的论文被引用数量。

本研究还将数据分为2001—2005年、2006—2010年、2011—2015年和2016—2020年四个时段,以展示各个变量随时间变化的情况。

三、研究结果

(一)谁在研究舆论

2001—2020年间,共有来自北美洲(占比68.9%)、欧洲(占比22.5%)、亚洲(占比7.0%)、南美洲(占比1.1%)、非洲(占比0.3%)、大洋洲(占比0.2%)的1464位作者。可见,舆论研究者主要集中在北美洲,但占比呈下降趋势,从2001—2005年的78.3%减至2016—2020年的58.4%;欧洲研究者占比大幅增长,从2001—2005年的9.4%升至2016—2020年的32%;亚洲研究者占比没有明显变化,各时期占比均不足10%;南美洲、大洋洲、非洲研究者占比较低。舆论研究者洲际时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=124.546,p<0.001)。

舆论研究者绝大多数来自高等院校(占比82.0%),且占比波动上升,从2001—2005年的83.8%增至2016-2020年的88.9%。研究者所属机构时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=60.306,p<0.001)。

舆论研究者来自22个学科,政府和政治学(占比30.0%)、社会学(占比27.3%)、传播学(占比22.0%)是舆论研究主要的三个学科来源,其余学科占比均未超过10%。政府和政治学占比波动上升,传播学占比涨幅较小,社会学、心理学占比下降。研究者学科来源时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=245.141,p<0.001)。

(二)研究了舆论什么

本研究从有摘要数据的764篇论文摘要中提取出5612个单词,总频次为64045,平均每个单词被使用11.41次。被使用最多的是“调查”一词,1183次,占总词频的1.85%。2035个单词(占比36.26%)仅被使用1次,占总词频的3.18%。使用超过200次的单词27个,累计频次占总频次的14.94%。“数据”“应答”“样本”“偏误”等单词与调查方法相关,“选举”“民调”“党派”“选民”等单词与政治与选举相关,这两类单词占比多、频次高。“新闻”“信息”等与新闻传播相关的单词同样出现在高频词中。

表1展示了国际舆论研究的主要议题及其关键词。舆论研究主要围绕8个议题展开,首要关注“选举与政治”(占比43.2%)、“舆论调查方法”(占比30.5%);其次是“性别及同性”(占比7.3%)、“移民问题”(占比4.6%)、“战争问题”(占比4.6%),“种族问题”“经济问题”“科技问题”,占比较低。“选举与政治”议题呈现波动上升趋势,从2001—2005年的46.9%上涨至2016—2020年的52.8%;舆论调查方法的占比下降,2006—2011年的占比(44.6%)达到顶峰。舆论研究议题时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=79.667,p<0.001)。

表1 国际舆论研究议题的总体情况及时期比较(%,n=807)

2001—2020年间,两刊刊发的实质性研究论文占比62.9%,方法论研究论文占比37.1%。方法论论文的占比从2001—2005年的28.5%大幅提升至2006—2010年的50.8%,但至2016—2020年下降至27.2%。舆论研究内容时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=33.105,p<0.001)。

实质性研究主要关注“舆论效果研究”(占比35.4%)和“舆论主体研究”(占比34.6%);“舆论内容研究”占比11.2%,“舆论渠道研究”占比10.4%,“舆论受众研究”占比8.3%。舆论效果研究不断上涨,从2001—2005的25.8%上涨至2016—2020年的43.0%。“舆论主体研究”“舆论受众研究”和“舆论渠道研究”占比呈现下降趋势。舆论实质性研究主题时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=25.136,p=0.014)。

在舆论效果研究中,“态度研究”占比(59.4%)超过一半,“行为研究”和“认知研究”的占比分别为22.8%和17.8%。然而,舆论效果研究时期变化的差异,未达到统计上的显著水平(χ2=8.244,p=0.209)。

在舆论主体研究中,“价值观、意识形态和信仰”、“个人特征”和“经历经验”的占比相近,分别为26.3%、24.0%、24.0%,位列前三;“心理特征”占比18.3%;“社会环境背景”占比仅7.4%。然而,舆论主体研究时期变化的差异,未达到统计上的显著水平(χ2=5.686,p=0.940)。

舆论内容研究主要关注“新闻与评论”“娱乐内容”,占比分别为66.7%、10.5%,其余研究占比均不足10%。然而,舆论内容研究时期变化的差异,未达到统计上的显著水平(χ2=18.371,p=0.182)。

在舆论渠道研究中,“多种媒介”、“印刷媒介”和“电视”的占比分别为43.4%、20.8%、17.0%,位居前三;其余研究占比均不足10%。然而,舆论渠道研究时期变化的差异,未达到统计上的显著水平(χ2=21.243,p=0.109)。

舆论受众研究主要关注“政府”“组织、党派团体”“个人、政治人物”,占比分别为42.9%、31.0%、26.2%。“政府”的占比大幅下降,从2001—2005年的90.9%下降至2016—2020年的 36.4%;“组织、党派团体”呈现上升趋势,从2001—2005年的9.1%快速增长至2016—2020年的18.2%;“个人、政治人物”的研究从无到有,并从2006年开始呈现持续增长的趋势。而且,舆论受众研究时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=18.774,p=0.02)。

在方法论论文中,“调查响应率研究”占比32.6%,“调查工具研究”占比24.6%,“问卷设计研究”占比24.6%,“样本及抽样设计研究”占比16.6%,“其他研究”占比1.6%。然而,舆论研究方法论论文主题时期变化的差异,未达到统计上的显著水平(χ2=9.408,p=0.668)。

(三)如何研究舆论

国际舆论研究绝大多数是实证研究,占比96.4%;诠释研究占比仅2.1%;批判研究与其他取向研究的占比均不足1%。2001—2020年间,实证研究占比呈现波动增长趋势,从2001—2005年的88.5%增长至2016—2020年的99.6%;诠释研究的占比,从2001—2005年的6.2%减少至2016—2020年的0.4%;批判研究的占比逐年下降,2016—2020年未出现此类研究。而且,舆论研究取向时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=29.315,p<0.001)。

国际舆论研究使用的研究方法主要有调查法、实验法,占比分别为60.5%、22.7%,其余方法的占比均未超过10%。2001—2020年间,调查法、实验法的占比上升,从2001—2005年的50.0%、16.9%上涨至2016—2020年的59.6%、28.3%;2016—2020年开始出现社会网络分析法,占比不足1%;无研究方法的占比从2001—2005年的10.8%下降至2016—2020年的0.8%。而且,舆论研究方法使用时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=62.669,p<0.001)。

国际舆论研究的数据来源于6个大洲及跨洲数据,北美洲和欧洲是主要数据来源地,占比分别为57%、21.7%;其余地区的占比均不到10%;无数据来源的占比为3.8%。2001—2020年间,国际舆论研究主要的数据来源地为北美洲,但占比呈下降趋势,从2001—2005年的60.0%减少至2016—2020年的50.9%;欧洲、亚洲数据的占比上升明显,从2001—2005年的15.4%、6.2%增长至2016—2020年的29.1%、9.4%;其余大洲和跨洲多国数据小幅上升;无数据论文的占比大幅下降,从2001—2005年的10.8%下降至2016—2020年的1.1%。而且,舆论研究数据来源地时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=44.305,p=0.001)。

四类机构资助了33.8%论文的研究,其中政府机构占比23.5%,高等院校占比7.4%,私人机构占比1.1%,其他机构占比1.7%。2001—2020年间,未获得资助的论文占比呈明显下降趋势,从2001—2005年的80.8%减少至2016—2020年的56.2%。各机构资助占比均呈现上升趋势。舆论研究受资助情况时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=51.418,p<0.001)。

国际舆论研究存在跨学科合作研究的论文占比25.8%。2001—2020年间,跨学科合作研究论文占比波动上升,从2001—2005年的16.2%上涨至2016—2020年的31.3%,涨幅达92.6%。而且,舆论研究跨学科合作研究时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=11.545,p=0.009)。

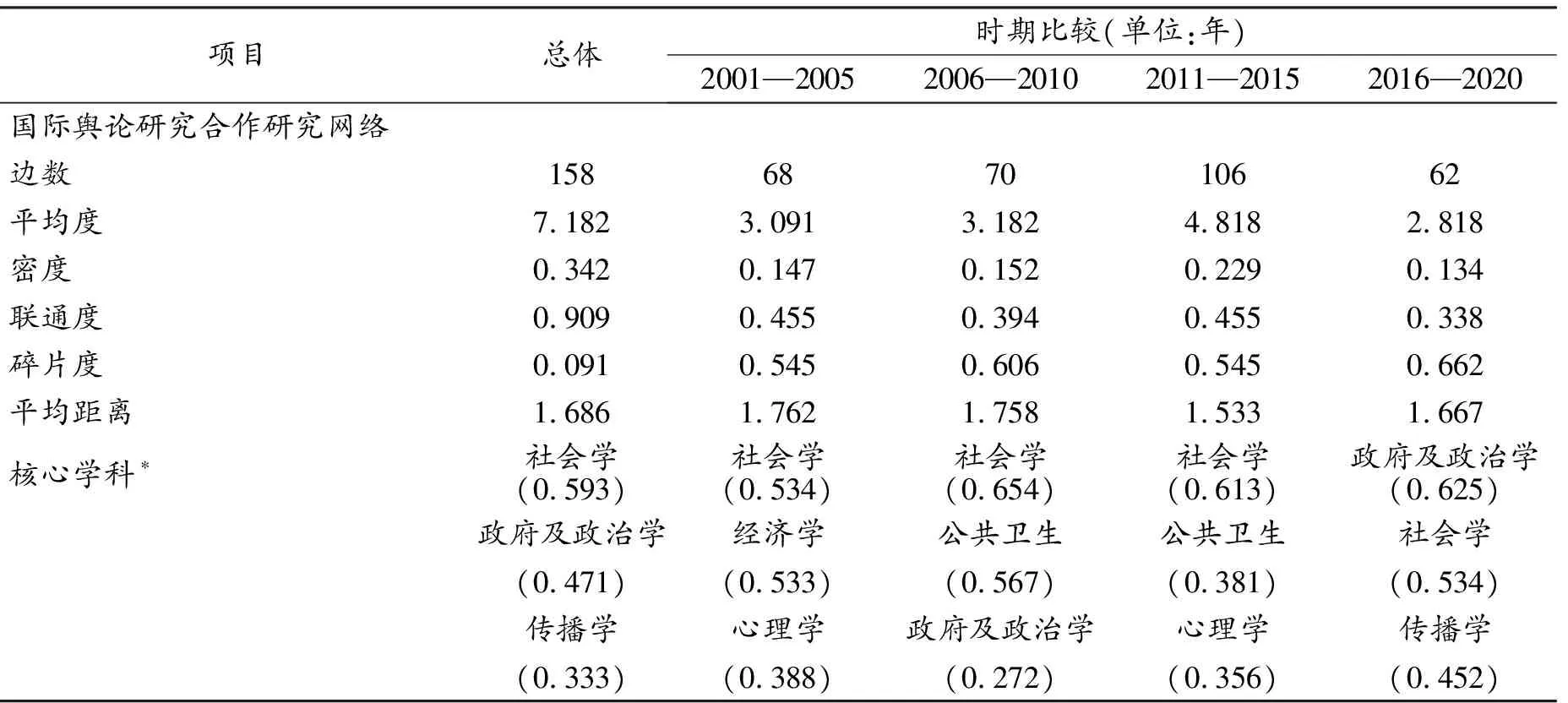

表2 国际舆论研究合作研究网络的总体情况及时期比较(%,n=807)

*使用核心—边缘分析的相关性算法计算,取排名前三的学科。

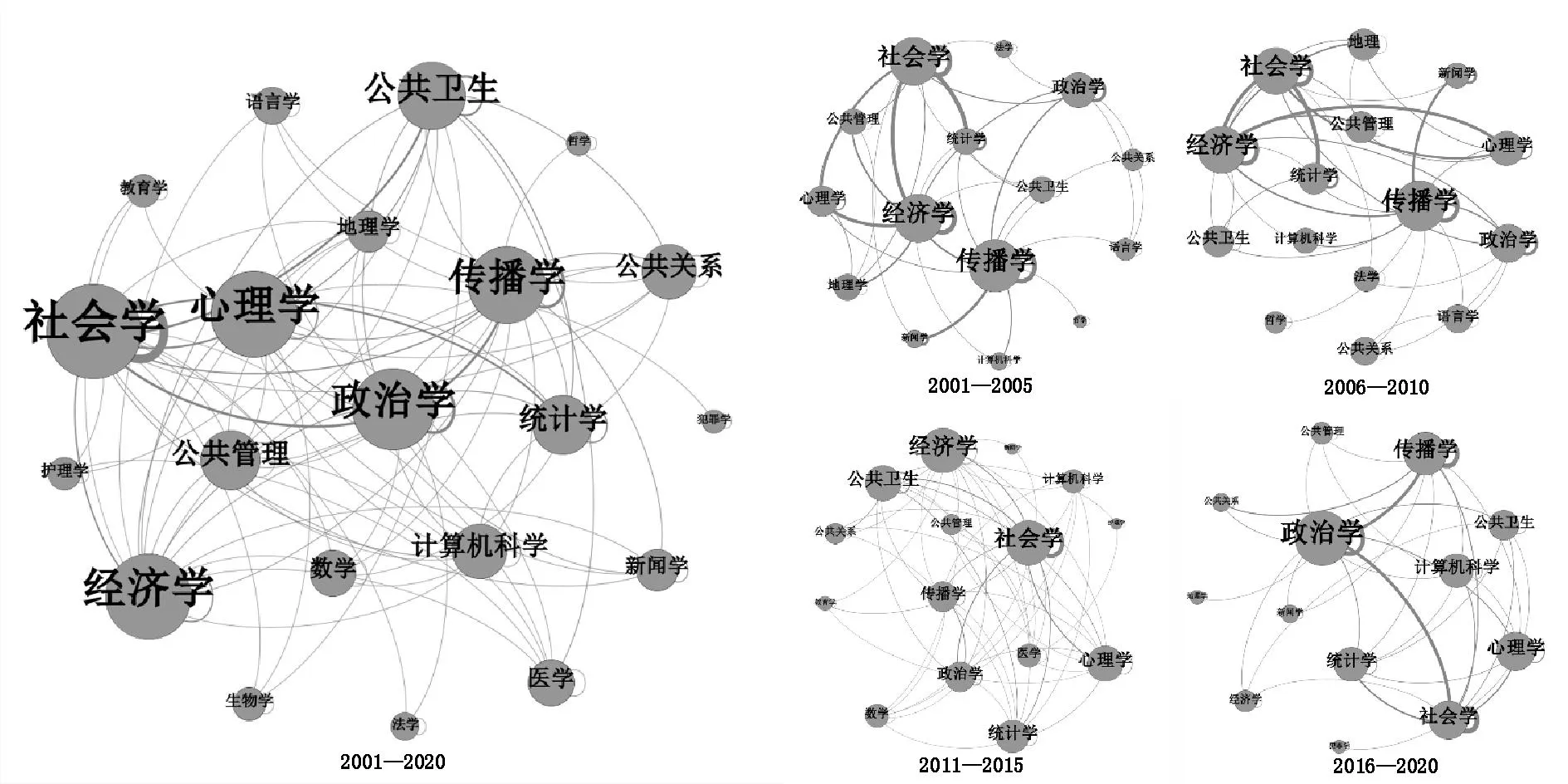

国际舆论研究合作研究网络拥有极高的联通度(0.909)、极低的碎片度(0.091),这表明绝大多数的学科都参与到跨学科合作研究中:社会学处在合作网络核心位置(0.593),政府及政治学(0.471)和传播学(0.333)次之。2001—2020年间,跨学科合作研究活跃程度先升后降,合作网络的边数和平均度分别从2001—2005年的68、3.091下降至2016—2020年的62、2.818;跨学科信息流动变弱,学科之间相互关联度变低,网络密度由2001—2005年的0.147下降至2016—2020年的0.134;跨学科合作参与度变低,网络的联通度从2001—2005年的0.455下降至2016—2020年的0.338,网络碎片度从2001—2015年的0.545上升至2016—2020年的0.662;学科之间的接近程度相对平稳;跨学科合作的核心学科从2001—2005年的社会学(0.534)、经济学(0.533)、心理学(0.388)转变为2016—2020年的政府及政治学(0.625)、社会学(0.534)和传播学(0.452),核心位置更加凸显。

图1 国际舆论研究跨学科合作研究网络

(四) 为什么研究舆论

明确使用理论的论文占比57.2%,未明确使用理论的论文占比42.8%。2001—2020年间,明确使用理论的论文占比呈波动上升的趋势,从2001—2005年的57.7%增长至2016—2020年的64.9%。而且,舆论研究理论使用时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=14.436,p=0.002)。

国际舆论研究的理论主要来自传播学(占比32.0%)、心理学(占比24.2%)、社会学(占比21.6%)、政府和政治学(占比13.6%),来自其余学科的理论占比均不足10%。然而,舆论研究理论来源时期变化的差异,未达到统计上的显著水平(χ2=28.104,p=0.286)。

深层使用理论的论文占比75.5%,浅层使用理论的论文占比24.5%。2001—2020年间,浅层使用理论的占比逐年下降。而且,舆论研究理论使用时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=22.552,p<0.001)。深层使用理论的论文中,主要集中在作为研究框架、理论检验、理论改进和理论整合,占比分别为27.1%、21.4%、11.7%、11%。浅层使用理论的论文中,17.5%的论文为理论应用,6.9%的论文为仅引用。2001—2020年间,作为研究框架、理论改进和理论整合的占比逐年增加;理论应用和仅引用的占比逐年下降。而且,舆论研究理论使用层次时期变化的差异,达到统计上的显著水平(χ2=48.734,p=0.001)。

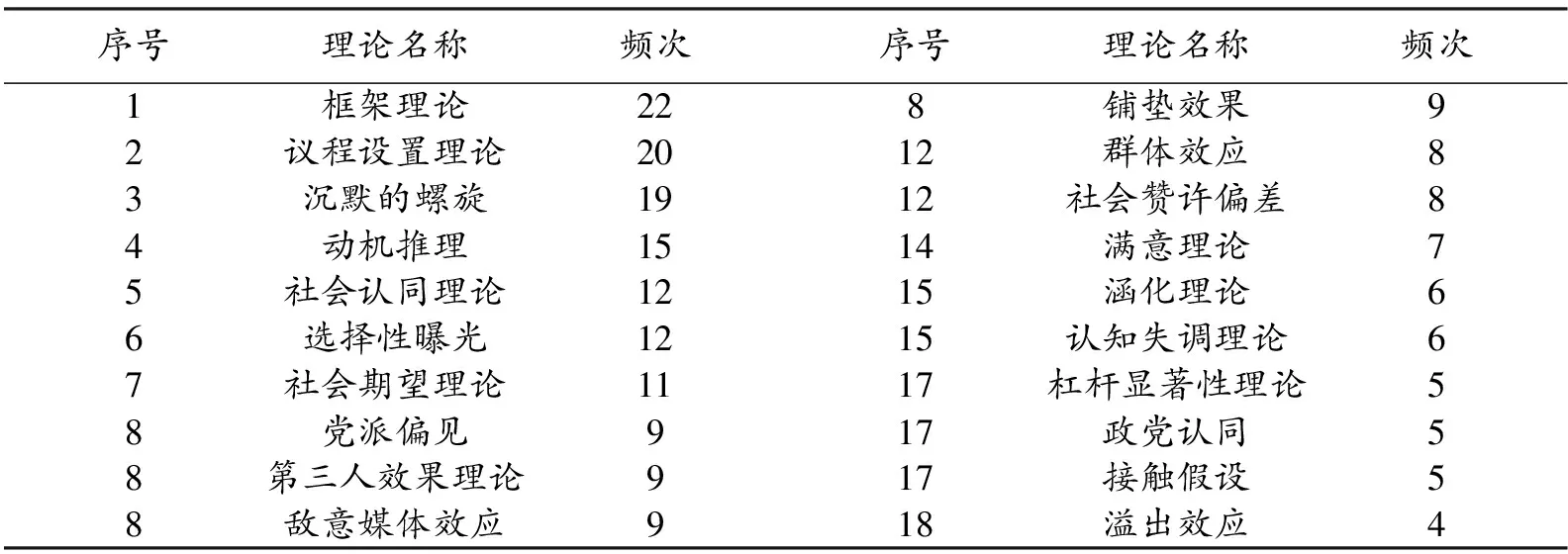

在明确使用理论的论文中,总计462次提及了220个理论,其中,161个理论(占比70%)仅被提及1次。如表3所示,使用最多的20个理论(占比9.1%),频次在4至22之间,累计频次占总频次的43.5%。被使用最多的理论为“框架理论”(22次),共7个理论使用频次超过10次。使用频次排名靠前的理论多为传播学理论。

表3 国际舆论研究2001—2020年理论偏好情况(n=807;前20)

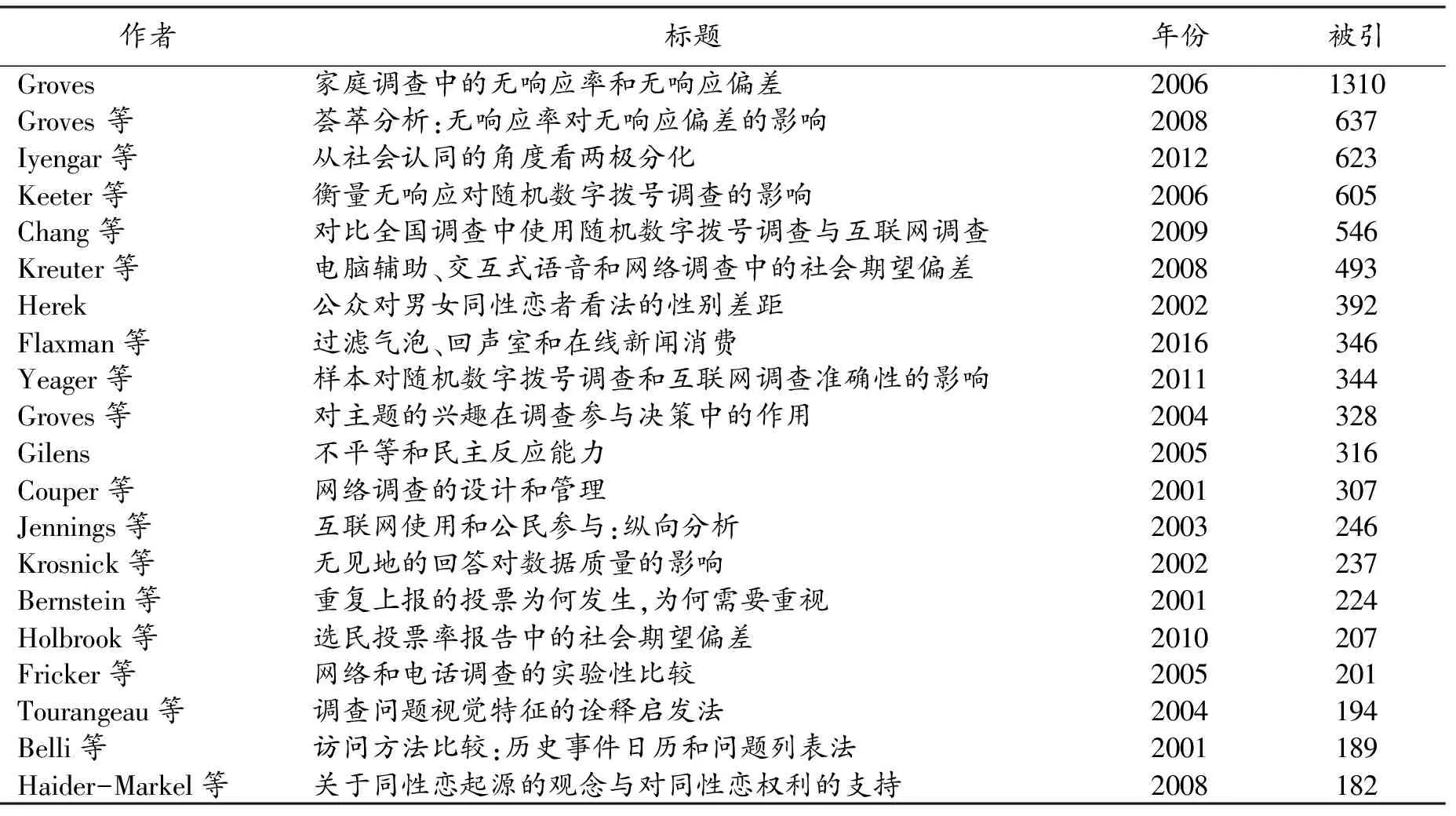

论文被引用的次数,最高为1310,最低为0,平均值为31.96,标准差为76.87。被引用次数排名前20位的论文,平均被引用次数为396.35次。13篇与调查方法相关,包括调查无响应率、无响应偏差和调查技术应用;被引用次数最多的实质性研究主要关注受众群体极化问题;仅有1篇发表于2015年后,其余均发表于更早的年份。

表4 国际舆论研究2001—2020年间引文数量情况(n=807;前20)

四、研究结论与讨论

本研究从四个维度,较为全面、系统地考察了2001—2020年间《舆论季刊》和《国际舆论研究》刊发的舆论研究论文,对近20年国际学界的舆论研究进行评价,为当前新媒介环境下的舆论研究提供实证资料和理论思考。

(一)谁在研究舆论:参与地区扩大、高校学者聚集、学科背景集中

国际舆论研究的作者属地集中在北美洲,与先前研究结果一致。然而,本研究还发现,欧洲研究力量的不断增强和非洲学者的出现,促进了国际舆论研究朝研究者属地均衡化的方向发展。欧洲社会调查中心的建立、欧洲晴雨表项目的启动,为欧洲舆论研究提供了完备的数据基础[24]。同时,《国际舆论研究》为除北美洲之外的研究者提供了更多发表研究成果的机会。由此可见,学术共同体的有序组织,权威、丰富的调查数据的有力保障,学术成果发表平台的拓展,共同推进了国际舆论研究的国际化发展。

目前,舆论研究中,来自高等院校的研究者占大部分,来自企业的研究者占比略高于科研机构的研究者。高等院校研究队伍不断扩大,他们的“垄断性”地位不断加强。这说明舆论研究已经成为高等院校一个成熟的研究方向。然而,研究者所属机构越发集中,缺乏不同从业背景研究者的声音,也可能限制舆论研究新观点、新思路的提出。

国际舆论研究者所属学科亦趋向集中,主导学科除政府和政治学之外,还有社会学和传播学。本研究观察到,与先前的研究结果不同[25],心理学研究者未主导国际舆论研究;相反,心理学者跨学科合作研究的参与度下降,但是,心理学理论的主导性仍然强劲。目前,国际舆论研究构筑了以政府和政治学、社会学、传播学为核心的研究队伍,研究领域日趋稳定。

本研究发现,从整体上来看,近20年亚洲作者的占比平稳;但是,来自亚洲的第一作者占比明显增长,2016—2020年占比超过一成,亚洲研究者正积极参与国际舆论研究,推动舆论研究国际化。作为第一作者的传播学研究者的占比超越社会学研究者并持续增长,传播学研究者是舆论研究的主要力量之一。面向未来,国际舆论研究仍需不断壮大研究队伍,加强跨地域的交流合作,拓宽研究视野。

(二)研究了舆论什么:关注选举政治与舆论调查方法研究议题、实质性研究与方法论研究交替主导、实质性研究以舆论效果为主、方法论研究着重延续调查方法研究

国际舆论研究坚持探讨政治与选举、舆论调查方法的传统研究议题,两者占比共计超过七成,这与20世纪末期情况相近。同时,舆论研究关注重要社会议题的舆论问题,包括性别与种族问题、战争与移民问题、经济与科技问题,理论研究、方法研究与社会问题舆论研究紧密结合。

选举与政治作为舆论研究的传统议题,仍然主要关注选举预测、选民态度与选民行为的分析,以及舆论与政府行动、国家政策制定的关系等[26]。本研究发现,“政治极化”成为近20年选举与政治议题研究的关键词之一。20世纪90年代开始,极化现象备受重视[27]。党派极化、选民极化、精英极化等研究涵盖了对极化的程度、形成及政治影响的讨论。性别问题主要关注同性婚姻支持、性别差异等问题,欧洲移民和移民态度是移民问题讨论的主要对象。2016—2020年,对重要社会问题的舆论问题的研究占比超过了对研究方法的讨论;但国际舆论研究没有特别偏好某类问题,不同问题研究占比的变化多与某个时期内某类问题的重要影响相关。例如,战争问题的舆论研究,伊拉克战争期间的研究占比(6.4%)达到高峰值,之后10年呈现下降趋势。

本研究进一步发现,21世纪前10年,互联网的普及发展推进了舆论调查方法领域的革新。 2006—2015年,调查工具对研究数据质量的影响获得广泛关注,舆论调查方法研究大量涌现,例如,电话调查的随机数字拨号方法(RDD,Random digit dialing)与互联网调查的比较研究等[28]。

20年间的国际舆论研究,实质性研究和方法论研究交替主导,近5年以实质性研究为主导。有效平衡实质性研究与方法论研究,才能推动舆论研究的全面发展。

在实质性研究领域,本研究有如下发现:(1)效果研究是实质性研究的重点,而且,对认知、态度、行为三者的考察具有明显的偏重,与先前的研究结果一致。国际舆论研究延续了21世纪初期对态度研究的偏好[13],主要考察政策、宗教、性别等社会问题的舆论与人们态度之间的关系,以了解人们如何对待舆论,并阐明舆论是如何通过影响个人的态度和行为而被维持、传播和改变的。本研究显示,认知研究在2016年开始增多,同时对心理学理论的使用呈现增长趋势。由此可以预测,舆论效果研究将更多转向认知层面的研究。(2)实质性研究还从多个维度考察了舆论主体特征如何作用于舆论,其中价值观研究略显优势,因为在确定公众是否对特定主题形成个人意见方面,价值观具有相当重要的意义。舆论主体研究同样偏好心理方式学理论,用以分析政治分歧的形成、政治表达的差异等问题。(3)舆论渠道研究方面,21世纪的舆论研究更多综合考察多种媒体。近年来,媒介技术的发展颠覆了公众的传统媒介使用,公众转向 “跨媒介”“多模态”的媒介使用模式[29]。由此,舆论研究从对单一媒体的关注,转向对多样化媒体的综合关注。(4)在内容研究中,呈现出“新闻与评论”主导性强、多样性弱的研究态势。舆论内容研究既有作为传播内容的描述性研究,研究内容框架、意识形态偏向;也有与效果研究紧密联系,研究内容对个人态度、意见表达、政治参与的影响。(5)在实质性研究中,受众研究并未受到重视。2016年以后,政治人物是否关注舆论,以及舆论是否影响他们的判断和行为等问题,成为舆论受众研究的热点。

调查是倾听公众声音的关键工具,21世纪的舆论方法论研究,仍以调查法为核心方向。虽然现在的调查技术手段十分丰富,但是调查响应率大幅下降,这增加了舆论研究的难度和成本,成为舆论研究最大的困扰[30]。近20年来,越来越多的研究者关注混合调查方式(mixed-mode surveys),采用不同调查工具与方法进行抽样调查获取数据[7]。混合调查方法可以降低无响应偏差,并避免因不完整的抽样框所导致的覆盖误差。但是,如何解决混合调查方法引入的选择效应等其他测量偏误,是目前调查研究方法需要不断完善的方向。新的数据收集方式促使研究者投入到样本及抽样设计的研究中,问卷设计研究的占比则可能进一步下降。

(三)如何研究舆论:实证研究为主流、依赖调查研究、数据来源不断扩展、受资助水平有所提升、跨学科合作研究数量增长,应拓展新学科组合

国际舆论研究取向延续了20世纪末期以实证研究为主的趋势。近年来,国际舆论研究几乎全部为实证研究,研究者善于通过假设检验和建模预测来理解舆论问题。为了了解公众对舆论做出了何种反应,以及他们为什么做出了这样的反应,未来研究应如《舆论季刊》所号召和鼓励的,进一步分析定性材料,采用多样方法[3]。

绝大多数国际舆论研究明确使用研究方法,但似乎还未能摆脱依赖调查数据分析报告舆论的状况,方法创新有待加强。一方面,近20年国际舆论研究热衷于使用传统调查法,占比仍在增长;虽然新的舆论测量方法需要实验结果的支持[31],而且实验法有助于推断舆论问题相关变量之间的因果关系,但实验法的占比涨势缓慢。另一方面,伴随信息传播技术的发展,虽然研究者可以大规模实时捕捉在线互动和表达,但新的数据收集方法面临着道德和法律层面的挑战、对公众隐私的考量、对数据代表性的要求,这些也使得国际舆论研究对新方法保持谨慎。目前,基于互联网技术的在线实验研究应用愈发广泛,以期能够平衡上述问题,完善方法储备,提高研究质量。

近20年来,国际舆论研究正在摆脱北美一家独大的局面,来自欧洲、亚洲的数据逐年上涨,跨洲数据占比有所增加。但是,无论是从单一国家的研究频率,还是从跨国研究的参与程度来看,国际舆论研究对核心地区的覆盖依旧比边缘地区密集得多[16],舆论研究发展不均衡的问题尚未得到改善。

2001—2020年间国际舆论研究受到资助的占比持续增加,尤其是政府资助,占比增长达一倍多,世界各国政府对舆论研究的重视由此可见一斑。在不断推进跨国研究的背景下,实证调查研究需要充足的经费保障。无论是资金资助还是提供数据共享,专业化程度高、数据质量要求高、注重理论研究的国际舆论研究,对资助的需求将不断加大。

国际舆论的跨学科合作研究,数量快速增长,参与学科广泛,但新学科组合鲜见。近20年间,国际舆论跨学科合作研究的占比增长近一倍,共有16个学科参与。本研究显示,更高频次的合作、更加紧密的连接,使得合作研究表现活跃且处于核心位置的社会学、政府和政治学、传播学成为助力舆论研究发展的3个主力学科。同时,在方法论研究备受重视的时期(如2006—2015年),心理学、经济学、公共卫生学等学科一度成为跨学科合作研究网络的核心。舆论研究借鉴心理学、经济学等学科的理论框架,发挥公共卫生学等学科的数理统计方法优势,提高研究质量。国际舆论的跨学科合作研究,更应注重新的学科组合,如计算机科学、数学等学科与传播学、政治学的合作,以应对大数据、移动化、智能化等新传播技术不断发展背景下的舆论新样态,为理论建构、方法创新服务,为舆论研究注入新的动力。

(四)为什么研究舆论:理论构建逐渐增强、理论创新有待加强

国际舆论研究的理论构建水平逐渐增强,形成了以心理学和传播学为主导的理论基础,但是,理论创新水平有待加强,且主要表现在以下三个方面。第一,明确使用理论的研究不断增加,然而,大部分理论仅被使用一次,使用次数最多的是框架理论,仅为22次。由此可见,国际舆论研究的理论使用,呈现使用的理论多元化、主导性理论不明显的特征。第二,主要运用心理学和传播学理论开展舆论研究。传播学提供了国际舆论研究的核心理论。在国际舆论研究使用数量前20位的理论中,经典传播学理论占据近一半。同时,本研究推论,随着认知层面的舆论效果研究不断推进、舆论主体研究持续增长以及方法论研究的发展,心理学理论对舆论研究的影响将更加强烈。目前,动机推理、社会认同等心理学理论已是舆论研究最常使用的理论,认知心理学理论也被广泛用于调查响应动机研究[11]。第三,理论使用不断深入,理论改进、理论整合研究的占比不断增加。国际舆论研究正在从不同的理论视角寻求舆论问题的答案;并且,理论主要被以“重新定义、组织和扩展”的形式,确定解释舆论问题的相关变量。但是,近20年国际舆论研究的理论创新较少,需要研究者展开多层面的舆论研究,积累对已有理论的批评、改进、整合等研究,提升理论创新水平。

在国际舆论研究位居前20位的高被引论文中,并未发现大量研究与政治议题相关。大部分论文发表于2001—2010年间,虽然更早发表的论文更可能获得更高的被引用数量,但是主要由于这个阶段媒介技术发展对舆论研究方向产生了较大影响,研究者希望将新技术运用于舆论研究,对调查方法进行了深入探讨,相关成果大量被引用。最近的高被引论文是2016年发表的《过滤气泡、回声室和在线新闻消费》[32],作者通过页面插件追踪5万人的网页浏览数据,对在线新闻加剧了回声室效应还是促进了观点多元化这一热点问题进行探究,具有极高的理论价值,为选择性曝光、群体极化、党派偏见等研究,提供了理论使用和研究方法的指导。由此可见,突破研究方法瓶颈、深入探究新舆论环境中的理论问题,是国际舆论研究论文获得高被引用的关键因素。

五、结语

本文通过对2001—2020年间《舆论季刊》和《国际舆论研究》所刊舆论研究论文的分析,为舆论研究提供未来的研究议程。首先,舆论研究的实质性研究需要平衡各项研究议题,拓展舆论内容、舆论渠道等研究。新媒体背景下,公众媒介使用形态已然发生变革,多种媒介样态及其舆论内容生产不断变换,媒介迅速发展,为人际传播带来更强大的影响力[33],线上与线下渠道的融合让舆论传播过程更加复杂。第二,新理论的提出、验证和改进是理论建设的核心部分,虽然国际舆论研究已具有较高的理论使用水平,但是在创新性方面仍然缺失,舆论研究要加强理论批评、理论改进,以此推进舆论研究的理论建设。第三,舆论研究应该多尝试新的学科合作,包括计算机科学、数学等学科,以此拓展更加丰富的研究方法,以回应大数据智能时代的舆论问题。第四,舆论研究应该囊括更加广泛的数据来源,增加样本的多样性,包括亚洲、非洲、南美洲的跨国数据,为舆论研究结果提供更加广泛的证据。最后,就中国舆论研究而言,要超越“地方性”壁垒,寻求更高层次的对话[34],需要多开展量化研究,注重理论的深层使用,加强国际舆论传统议题的研究,例如关注调查研究方法等研究议题,提升中国舆论研究的国际影响力。

本研究存在以下几点局限:首先,本研究没有覆盖专著、其他期刊等出版物上的舆论研究论文;其次,尽管本研究对国际舆论研究的4个维度10个研究问题进行了较为全面的分析,但由于数据的局限,有些变量没有被纳入,例如抽样方式、期刊编辑信息等;最后,对于国际舆论研究的趋势分析,本研究以5年为分析单位,而一些关键的会议或社会运动等时间节点也会对舆论研究产生重要影响,未来研究可以增加新的研究变量,更系统地揭示舆论研究的发展趋势。