近千年江苏海陆变迁与滩涂盐作的动态响应

◎鲍俊林

(复旦大学中国历史地理研究所,上海200433)

在中国大陆1.8 万公里的漫长海岸线上,分布有大规模的淤泥质滩涂,特别是在海州湾到杭州湾之间的沿海地带。其中,江苏沿海是中国淤泥质潮滩的最大分布区,约占全国潮滩面积的1/4。近千年以来,这里曾是古代全国海盐生产中心,今天这里又是世界自然遗产地、2 个国家级自然保护区、1 个国际重要湿地以及1 个国际湿地城市所在地,“海势东迁”“移亭就卤”是这片海涂传承千年的自然湿地文化与人类盐作文化的关键表现。“海势东迁”即海岸线东移、滩涂不断扩张的自然现象;“移亭就卤”即滩涂制盐随着海岸扩张而不断向海迁移的人文现象。近千年以来江苏海陆变迁与滩涂盐作的互动,展示了淤涨滩涂上的历史生态与人文景观变化,是滨海地带独特的人与自然互动的案例。在加快推进生态文明建设、长江三角洲生态一体化发展的背景下,梳理江苏沿海近千年的滩涂湿地演变与淮盐文化发展脉络,对促进沿海地区人与自然和谐共生具有重要参考意义。

一、黄河夺淮以后江苏海陆变迁与滩涂生态

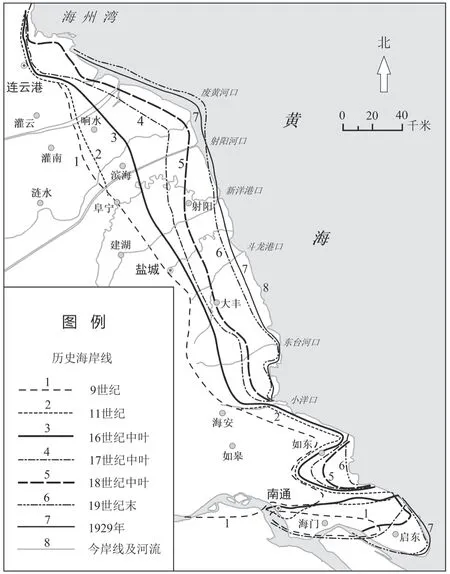

宋元时期江苏海岸线尚在范公堤沿线附近,自黄河夺淮以来江苏沿海存在明显的海陆变迁过程,特别是在明清时期江苏沿海快速扩张。整体上,自南宋建炎二年(1128)至清咸丰五年(1855)的727 年内,黄河带来大量泥沙逐渐沉积在古淮河口及南北沿岸,使江苏海岸发生质变,塑造了广袤的废黄河三角洲与大面积滨海平原。不过,“海势东迁”也存在比较明显的时间与空间上的差异。在时间上,自1128 年黄河夺淮以来,海岸线变迁经历了三个阶段,即整体上宋至明代中叶淤涨较慢、明代中叶到清代中叶加快淤涨,以及1855 年黄河北归后岸线重新调整的三个阶段。在空间分布上,扩张最为明显的是北部的废黄河三角洲沿岸,其次是中部的盐城沿岸,最后是南通沿岸。

江苏海岸线的历史变迁(鲍俊林 绘制)

北部沿岸(赣榆至阜宁)的扩张以废黄河三角洲快速伸展最为突出。黄河夺淮以后这里有700 多年都是黄河入海口,从阜宁喻口至云梯关之间的古淮河口向海淤涨延伸,废黄河三角洲在此大幅淤涨。1128 年至1855 年间,这里共成陆面积约0.7 万平方公里,并积累了丰富的黏土层。清代后期废黄河三角洲河口迅速东移,曾抵达今河口外20 多公里。中部岸段(阜宁至海安)的淤涨成陆是以岸外沙洲并陆为主、岸滩向海均匀淤涨为辅。1128 至1855 年,范公堤以东江苏中部滨海平原成陆面积共约0.5 万平方公里。16 世纪中叶之后淤涨速度明显加快,并在1855 年黄河北归前的一段时间内达到最高值。中部沿岸快速扩张,滨海荡地十分宽阔。范公堤东部滩涂宽度少则数里,多则数十里甚至百里以上。南部岸段(海安至启东)的淤涨成陆属于长江三角洲北翼的扩张过程,主要是三余湾与启海平原的成陆。除三余湾及启东部分地区尚未成陆外,宋代海门沙坝已并岸。明中叶海潮反复侵袭、滩地不断坍塌,海门县治被迫多次西移。后又陆续淤涨若干外沙。清末外沙与海门融合成陆,启海平原形成。现代启东与海门平原主要是清代江沙重涨的产物。此外,1855 年黄河北归后,江苏海岸线变化迎来重大转折,整体上北部由以往长期淤涨转变为侵蚀后退、中部与南部沿岸仍然淤涨。

海岸线的向海扩张,不仅带来了丰富的土地资源,也引发了滩涂生态环境变化。特别是伴随海岸线的快速推进,淤涨滩涂呈现了独特的生态演替规律。自陆向海,淤涨型潮滩的草滩、盐蒿滩、光滩等各植被分带表现出规律性的地带性分布,即沿岸线南北平行分布,并伴随潮滩淤涨不断向海平行迁移。这种规律的自然演替现象在古今潮滩上都会表现出来。如〔康熙〕《淮南中十场志》梁垛场图中将海滩自陆向海分为草荡、新淤沙荡以及海沙三带,这与今天江苏沿海淤涨滩涂的主要分带(自陆向海为草滩、盐蒿滩、光滩)一致。草滩带盐度低,植被覆盖度较高,土壤逐渐脱盐,有机质开始增多增厚,比较适宜垦作。盐蒿滩与光滩仍属于积盐过程。特别是光滩带,为强积盐带,土壤盐度高,植被群落稀少,是高盐土环境;光滩以下还包括浮泥滩与板沙滩以及水下浅滩。此外,当滩涂处于淤涨状态时,草滩实际上是淤涨潮滩发育的最终阶段。伴随苏北海涂的持续扩张,光滩、盐蒿滩、草滩带均会加快淤宽,但光滩、盐蒿滩的宽度相对稳定,而草滩作为滩涂上生态演替的最终阶段,会伴随滩涂外涨而不断淤宽。海涂扩张、滩涂环境的演替变化为传统淮盐生产提供了重要生态基础。[1]

二、千年淮盐与古代中国海盐生产中心

江苏沿海盐业历史悠久,历史上这里长期是中国传统海盐主产区。以废黄河为界,包括淮北、淮南两个盐区,统称为两淮盐区。淮南盐区占到江苏沿海的绝大部分,北至废黄河,南到长江口北岸,西到范公堤,东至海,下辖泰州、通州二分司,因此也被称为通泰地区。自明代中叶开始,淮北各场晒盐、淮南各场煎盐。

淮盐始于汉代,“汉煮海为盐,吴王濞立国广陵,招集亡命煮海为盐,盐所入辄以善价与民,此两淮盐利见于载籍之始。”[2]唐宋以后淮盐快速发展,成为朝廷的主要盐课来源、全国海盐生产中心。“绍兴末年以来,泰州……一州之数过唐举天下之数矣”“淮南有楚州盐城监,岁鬻四十一万七千余石,通州丰利监四十八万九千余石,泰州海陵监如皋仓、小海场六十五万六千余石。”[3]

明至清初两淮盐区共有三十场,从南到北分别归通州、泰州以及淮安分司管辖,包括通州分司上十场(丰利、马塘、掘港、石港、西亭、金沙、余西、余中、余东、吕四),泰州分司中十场(富安、安丰、梁垛、栟茶、角斜、东台、何垛、丁溪、草堰、小海),以及淮安分司下十场(白驹、刘庄、伍祐、新兴、庙湾、莞渎、板浦、徐渎、临洪、兴庄)。清代两淮盐区经过省并,到乾隆三十四年(1769)共有23 个盐场。其中,通州分司辖石港、金沙、吕四、余西、余东、丰利、掘港、角斜和栟茶9 场,泰州分司辖富安、安丰、梁垛、东台、何垛、丁溪、草堰、刘庄、伍祐、新兴、庙湾11 场;海州分司辖板浦、中正和临兴3 场。

海岸线东迁、滩涂持续扩张,为淮盐发展提供了丰富的自然资源,推动了淮盐在明清时期的快速发展,全面迎来淮盐的黄金时代,形成全国海盐重心在两淮、两淮重心在淮南的格局。明初两淮各盐场岁办大引额盐116.07 万引,其中两淮为35.2 万引,淮盐课入占全国近三分之一。“两淮场之广,草之丰,卤之厚,皆甲于天下。”[4]“淮盐岁课七十万五千一百八十引,征银六十万两,可谓比他处独多矣。”[5]清代淮盐重要性进一步增强,“淮盐课额,甲于天下……淮盐以一隅,抵数省之课。”[6]清代乾嘉道时期淮盐达到极盛,“两淮为天下财赋之薮”[7],淮盐年产200 万引左右,约占全国年盐产量33%、盐课的40%~60%,其中淮南盐产规模又占到两淮总数80%以上。

为控制淮盐产销、稳定盐课,官府在生产组织上管理严格,“每盐场有团有灶,每灶有户有丁,数皆额设。一团设总催十名,每名有甲首户丁。”[2]各盐场团数不等,明代两淮“共一百一十一团户丁,泰州分司灶户四千七百一十二、灶丁一万三百一十四;通州分司灶户四千六百三十四、灶丁一万三千一十四;淮安分司灶户六千一百七十、灶丁一万四千七百二十二”。[2]明代淮盐主要采取集中的团灶生产。团灶包含一定数量的亭场,是各场灶的基本生产单位。后因海涂扩张、场灶迁移,清代以后逐渐形成散灶生产,两淮亭场从明代中叶的15599 个,增加到清代后期的21342 个。

淮南盐区长期占据全国最大的专销市场,包括湘、鄂、西、皖四岸,涵盖了湖南、湖北、江西以及安徽省大部分府县。咸丰年间长江航运受阻,淮南失去鄂、湘销岸,产销受阻,到咸丰八年(1858),淮南盐场陷入困境。同治、光绪年间,淮南盐业经过恢复,盐产大约占到两淮的七成左右。清末,为保证两淮盐课,清廷以淮北盐接济淮南产销不足之困,淮北盐产规模快速上升。“北盐渐盛,南盐渐衰”。但到宣统年间,淮南盐产规模仍占到两淮的六七成。

三、千年延续的淮南淋卤煎盐技法

淮南各盐场采用摊灰淋卤煎法生产,即“刺土成盐”法,在宋代已成熟定型。《太平寰宇记》详细描述了淮南道滨海地带的“刺土成盐法”,主要制作工序包括开辟亭场、海潮浸灌、摊灰曝晒、淋灰取卤、煎卤成盐等五个关键步骤。其中,前面四个都属于制卤环节。

淋卤煎盐必须依赖荡草与高盐分土壤。草滩主要提供了煎盐生产所用的荡草燃料来源,高盐分的盐蒿滩与光滩带土壤,以及近海咸潮共同提供了土卤来源。草滩带与盐蒿滩,分别提供了淮南盐场需要的白草与红草。为保障荡草供应,官府一般都会严格控制荡地资源,实行官拨草荡。

制盐先制卤,制卤是关键步骤。制盐过程就是从初级卤水到高级卤水逐步浓缩直至结晶成盐的过程。在淮南盐场,一般都是利用海边含盐沙土与海水进行人工淋卤,获得接近饱和点的卤水,以便备煎。但制卤并不需要薪柴,主要工序包括利用潮水浸渍摊场,铺以草灰日晒,利用草灰、碎土的毛细管作用,充分吸附土壤盐分,收取卤土,用海水灌淋,便可以得到较高浓度的卤水。淮南盐场的制卤方法经历了从唐宋时期的刮土淋卤到元明清时期的摊灰淋卤的演变过程,宋代刮土淋卤法一般达到七分以上的卤水,才会用于煎煮结晶成盐,否则需要重新刮土再淋。土壤盐分较低的地方,一般通过多次重复以上过程也能获取较高浓度的卤水。摊灰淋卤是对刮土淋卤的技术改进、发展完善,主要将煎盐剩余的草木灰铺入摊场,取代晒沙吸取土壤盐分。由于毛细管作用比泥土更强,吸附海水盐分的能力更优,因此往往成卤多、浓度高,且草灰也比泥沙轻便,大幅减少了劳动强度,整体制卤效率明显提高。

摊灰淋卤对于土壤、海水的盐度具有一定的要求。但近岸海水盐度较低,为提高制卤效率,一般等候涨潮带来高盐的外海咸潮,不是直接利用近岸海水。纳潮就是充分利用潮汐能获得外海高盐海水、借助潮汐推力将海水输送摊场。在近海的平坦开阔的潮滩,靠近海水的灰场多用自然纳潮,此法最为便捷。海潮沿着引潮沟自然浸满摊场,再铺入草灰,经过日晒,析出盐霜,再收取富含盐霜的卤土、灌淋海水得到浓度较高的卤水。但随着海涂淤涨,一些远离海水的灰场往往难以接受潮水自然浸渍,这时候就需要借助人工引潮进行纳潮,有时因干旱也需要人工扬戽或车入海水。

两淮盐区的传统淋卤煎盐法(源自〔嘉靖〕《两淮盐法志》,a为淋卤,b为煎盐)

亭场(亭灶)即滩涂制盐的基本单位,“淮南之盐,卤从土出,灶丁择卤旺之地,坚筑如砥,一年后土密卤起,遂成亭场。”[8]“盐之地曰亭场,民曰亭户,或谓之灶户,户有盐丁。”[9]一般将制盐之地通称为亭场、亭灶或盐灶。亭场主要包括用于摊灰淋卤的灰场(灰亭、摊场)、用于煎盐或居住的灶舍。一个亭场内一般包括一个灶舍与若干个灰场,共同构成一个基本生产单位,多位于海堤以外、靠近海水。灰场是制卤的关键场所,“夫灰场者,产盐根本之地,与草荡皆灶丁之命脉也。”根据离海水的距离,由近及远,灰场可分为上亭(上场)、中亭(中场)与下亭(下场)。下亭远离海岸、卤气淡薄,上亭或新亭靠近海岸新淤地带,二者中间为中亭。涨潮时各场次第被海水浸漫,潮退后灰场土壤盐分增加,灶民再先高处、后低处依次摊灰开晒。先晒上场、次晒中场、最后晒下场,每日下午收灰入淋,待场地空了,再放海水浸漫,以便次日摊灰曝晒。

不过,滩涂上能够设置亭场的地方也是有限的,并非随处可以设置亭场。亭场选址需要首先保证制卤的便利,尽量能够同时获得荡草与土卤资源,因此草丰卤旺的宜盐带才是最佳选择。受潮滩淤涨变宽以及生态演替作用影响,草滩、盐蒿滩以及光滩提供的盐作资源不同。草滩土壤淡化、卤水不足,但能提供荡草资源;盐蒿滩与光滩荡草稀疏、土壤盐含量高,处于积盐过程,主要为亭场提供制卤的高盐分土壤,而且距离海潮更近,晒灰、淋卤更为便利。比较而言,草滩土淡草多,无法设置新亭,盐蒿滩下部到光滩上部的新淤地带,滩面干净、植被稀疏、土壤盐分高、且距离海潮有一定距离,是主要设置新亭的地带。在明清各部《两淮盐法志》所载的盐场图中,亭场多在草荡与海潮之间,靠近新淤荡地、近潮傍海。因此,前临海潮、后依草荡,循引潮河而居是多数亭场的基本分布特征。

在亭场的分布高程上,沿海煎盐场所一般均与江苏沿海滩涂的平均高潮线基本一致。其中,亭场多设置在月高潮也不易淹没的地带,即略低于平均高潮线,约在3 米到3.5 米高程(废黄河口零点)的位置;灶舍、潮墩等则大致应高于平均高潮线,约在3.5 米到4 米高程之间。此外,亭场设置还要考虑潮灾风险的影响。尽管濒海新淤卤旺,便于设置亭场制卤,但潮灾风险也更大,因此新淤沙荡未必是最佳设亭位置。伴随潮滩淤涨,煎灶日趋分散,开阔低平的潮滩上难以躲避潮灾,抑制了在迫近海潮之处铺设新亭的积极性。因此,潮滩上能够设置亭场的空间是有限的、也是有规律的。宜盐带集中在盐蒿滩下部与光滩之间,即月潮淹没下带与日潮淹没上带之间,新亭场多密集分布,而在该区域两侧,亭场稀疏分布。

淮南盐区长期沿用传统的淋卤煎盐法,始终未能改晒。淮南传统煎盐生产很好地适合了江苏沿海淤涨滩涂环境,充分利用了丰富的草卤资源与不断扩大的滩涂土地空间。这种表面上看似简单落后的传统生产方法却能在淮南沿岸维持千年,正是人类对自然环境不断适应的结果。虽然淮北晒盐相比淮南煎盐更有效率,但晒盐更容易透私,官府不好控制产销,继而威胁盐课的稳定,这导致官府对待晒盐的态度一直不太积极,反而对淮南煎盐予以大力支持,因此淮南盐区能够一直占有全国最大的销售市场,并成为全国海盐的主要产区。

四、淮盐独特的“移亭就卤”盐作生态景观

由于淮盐的淋卤煎盐生产方法对滩涂草卤资源十分依赖,因而对草卤资源的分布情况也十分敏感,制盐亭场不断向海迁移成为淤涨滩涂盐作活动的基本特征。为能够稳定获取滨海盐土与海水盐分,以便制取高浓度卤水,灰场必须尽量迫近海岸与海水,便于每日两次涨潮浸渍灰场,提高潮浸频率。但伴随海涂淤涨、海潮远离亭场,旧灰场所在滩地逐渐淡化,不得不将亭场迁移到条件更好的近海新淤潮滩。因此,为适应潮滩不断向海淤涨、演替的变化,亭场不得不随之迁移变化。

明代中叶以后,潮滩淤涨导致宜盐带向海外迁,亭场不得不同步迁移,从团煎到散煎,亭场越发分散,广泛分布在新涨滩涂,在苏北中部沿岸各场表现得最为典型。北宋天圣年间增修泰州捍海堰后,经南宋及元代多次延修增筑,障壁海潮,屏蔽盐灶,堤西土壤海浸频率降低,脱盐加快,亭场纳潮困难,不适宜煎盐生产,堤西亭灶渐次搬迁至堤东。到明嘉靖年间,范公堤西侧基本没有亭灶。清代中叶以后,“海势东迁”加快,灶户“移亭就卤”,从卤淡老荡移至新淤卤旺荡地更为普遍。[10]这种向海搬迁、适应潮滩演变的“移亭就卤”的现象,本质上是对不同岸段潮滩淤涨与生态演替过程的响应。[11]

亭场的迁移并不均匀,由于淤涨海涂的演替是缓慢的过程,加上引潮沟的普遍使用,因此亭灶迁移频次并不高。老荡旧亭虽然难以为继,但仍可以通过加强引潮沟疏浚实现人工引潮,延长了亭场在老荡存续时间。各场都有大量灶河、引潮沟,亭场多分布在港汊附近。如果潮沟、港汊淤塞频繁,就需要疏浚引潮沟以便维持引潮功能。但此法无法长期有效,一旦引潮河沟淤塞难以疏浚,亭场便难以为继、不得不搬迁。因此,一般情况下,亭场土壤盐含量逐渐降低、修浚引潮沟的投入过大、产盐效率下滑,沦为低产区时,才有了搬迁的动力,最短的时间间隔约十余年。

亭场只是盐场的一部分,亭场搬迁不等于盐场搬迁。为控制盐业生产、稳定盐课,明代官府对海盐灶户采取“聚团公煎”,煎盐工具长期由官府提供。汉制煮盐是官府给灶户牢盆作为煎盐工具,明初,官府开始提供盘铁、锅,官府对制盐工具的垄断强化了团煎、限制了亭场自由迁移的可能。但明代中叶以后,团煎方式在面临潮滩淤涨时,无法适应潮滩不断淤涨的变化,老荡亭场难以为继、搬迁势在必行。明万历四十五年(1617)盐引改征折价,于是“团煎之制遂废,而盘铁锅亦不复。”[12]改征折价加快团煎转为散煎,促进了亭场迁移与海盐生产的发展。此外,尽管官府为杜绝私盐,一直坚持禁止私自迁移亭场、或私设新亭。但伴随潮滩淤涨、土壤演替淡化、咸潮远离,虽违禁令,却也不得不因时制宜。特别是17 与18 世纪,大量亭场迁移近海,广泛分布在新涨滩涂。因此,在高度动态的潮滩环境下,从明代团煎到清代逐渐转变为散煎方式,滩涂上传统制盐活动整体呈现出低密度模式。

伴随亭灶向海迁移,与制盐紧密相关的基本设施,如灶河、潮墩与仓垣也随之东移。特别是避潮墩,是滩涂盐民的防御潮灾的依靠。由于海岸不断扩张、范公堤远离大海,很难再为盐民提供庇护。在低平辽阔的滩涂上,缺乏遮蔽,一旦大潮来袭,盐民损失极大。为了躲避潮灾侵袭,自明中叶盐民开始自发地筑墩自保,后来官府又在盐民自发筑墩的基础上大量建设潮墩。明嘉靖年间第一次大规模官筑潮墩,约有200 余座。潮墩一般呈上小下阔的台状,“墩形如覆釜,围四十丈,高二丈,容百人。潮至则卤丁趋其上避之。”[13]潮墩成为江苏海涂防御潮灾的独特设施,对保护滩涂盐民生命财产安全发挥了重要历史作用。不过,“堤者所以捍海,墩者所以避潮”,官府筑墩最初是为了“连墩为堤”。因为盐民与盐务官员都倾向于兴筑第二道范公堤,毕竟海堤远比潮墩更为坚实可靠。但自明代嘉靖年间两淮运使陈暹提出“连墩为堤”的设想,对于筑堤与建墩的辩论一直存在。比较而言,新滩筑堤阻隔了引潮制卤,且新涨滩涂土质较软,也难以筑堤,反而这种分散的潮墩兼顾了制盐与防潮需求,也便于亭场不断迁移、适应了滩涂淤涨的影响,因此通过积少成多的方式提高墩台密度才是最为合适的办法。清乾隆年间添设200 余座,清末又由两江总督兼管两淮盐政左宗棠、两淮盐运使孙翼谋大力推动修筑淮南各场潮墩,还采取民办民捐的方式,将墩台从专用于灶户开始推广到民户,共筑各类防潮墩台约4000 余座。今天江苏沿海滩涂仍有部分潮墩残基保存。

总之,海岸扩张、滩涂环境的演替变化为传统淮盐生产提供了重要生态基础。滩涂上的制盐亭场从实行聚团公煎、集中管理、禁止迁移,到后来因海岸扩张导致集中式生产不可持续、不得不迁移。从团煎到散煎的演变,制盐亭场不断向海迁移成为淤涨滩涂盐作活动的基本特征,反映了历史上淮南盐场与“海势东迁”相适应的“移亭就卤”的传统盐作生态景观变化,也是淮盐对海岸扩张的动态响应。