徐晓村老师印象记

李 克

从中国农业大学走出来的学生,对于这所有着一百多年历史的以勤朴闻名的学校,大都怀有着一种天然的亲近和怀想。这里面的原因很多,其中最重要的恐怕要托庇于那些博学而富有文化情怀的老师们。这个名单很长,而在我们自己,则总觉得那些促成我们生命新轨迹的师者是最值得铭感于心的,特别是广为学生所热爱的徐晓村老师——不管是离校的,还是在校的,很多学生都有一种相同的感念:“徐老师是我遇到的最重要的一位老师。”

说实话,我在农大所学的食品工程方面的专业知识,如今基本上都还回去了,心下倒也并不觉得十分可惜。记得当我经历过辞职、考研等一系列神操作后到某出版社就职时,同屋一位老编辑拊掌大笑说:“你这是从‘火坑’跳进了‘水坑’啊。” 但我的遗憾并不在此。

我遗憾的是自己行百米而只见五十米,悟性太差,有徐晓村老师等名师在身边时,没有好好珍惜。

说起1994 年入农大后,初次见到徐老师的样子,很惭愧我已想不起来了。我只记得第一次揣着两篇文稿《月夜遐思》和《听听那蝉声》到《中国农大校报》编辑部投稿时,看到的恰好是徐老师那清澈而睿智的目光。这目光中似乎有一种神奇的力量,刹那间让拙于交际、羞于以方言示人的我安宁下来,仿佛心上的一块石头落到了地上,眼前的空间更大、更明亮了。这种感觉至今想来犹在昨日,甚至超过了那两篇豆腐块文章在校报上刊发所带来的短暂的惊喜。我不知道,以我这么低的文学起点,如果没有徐老师一直以来的教导和激励,我的文学生涯是否还能坚持到今天。

大约是在1996 年,徐老师开了一门公选课“中国现当代文学作品欣赏”,讲解的内容有鲁迅的《伤逝》、张承志的《黑骏马》、路遥的《人生》、贾平凹的《鸡窝洼的人家》等作品。当时选这门课的学生跟徐老师后来讲茶文化时有天渊之别,即人数没有想象得那么多,但听过这门课的学生多年后都会津津有味地描述当年的情景,并引以为自豪。因为徐老师不是一味地串讲现当代文学史知识,而是采取文本细读的教学法,即直接讲作品,重在文学的生命体验和鉴赏,强调作品与时代、与作者的精神互动。文本细读需要有驾驭语言和文字的能力,需要很高的鉴赏品位和水平,教起来更难,但效果也更好。这种教学法已为今天的大学文科教学改革的实践证明是正确的。徐老师早在二十多年前就已经身体力行在理科院校里推行这种教学法,实在说,这于学校、于学生,功莫大焉!

比如在讲路遥的《人生》时,徐老师的讲题是《在城市与乡村之间》,他由20 世纪80 年代中国城乡二元文化的对立互动切入,说明高加林在文化上已经进入城市,和城里人黄亚萍势均力敌,而和作为农村女性的巧珍没有了共同语言,因此高加林由抛弃巧珍追求黄亚萍到回归土地,是有着特定的时代和文化内涵的。“高加林”由此就成为一种文化现象。在讲贾平凹的《鸡窝洼的人家》时,徐老师谈到农村女性“麦绒”,说这个名字起得好,麦绒就是麦芒,麦芒有尖刺,和女主人公敢说敢做的性格很吻合。在讲课时,徐老师还会即兴朗读文中的精彩段落。他的嗓音非常好听,这对有幸在现场听过徐老师课的学生而言,早已是共识。当时,大家的第一直觉就是:“文学作品原来还可以这样讲!”当这些作品经由思想的贯通和涤荡,把我们或发散或蒙昧的思维按在这根感觉的脉管上,这隐藏于冰山下的秘密着实让人感到愉快,我们便陶然于这文艺的涛声中了。我想,如果当时有条件把徐老师的授课内容录下来,该是怎样一笔宝贵的财富!

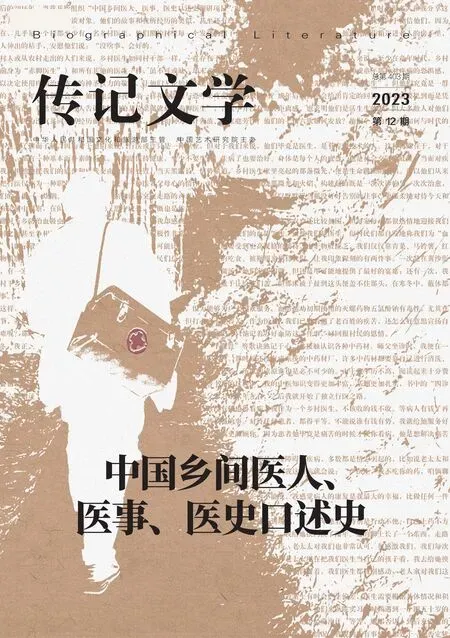

2003 年4 月12 日,适值中国农业大学挚友社二十周年社庆,1995 届至2002 届部分同学和徐晓村先生(前排中)合影(后排右三为本文作者)

当然,对我们这些小“文青”而言,更重要的是听课时的感受与听课时激发的遐思和情感状态。而一切文字的材料——人物、情节、故事——由我们当时肤浅的经验看来,也许最普通不过,但艺术的种子则掩藏在文字的背后,所谓的文字三昧引而未发。我们仿佛是在黑暗的海上,命运的舟楫注定要在与风浪的搏击中,在那灯塔之光的指引下,才能躲过风暴眼,从而顺利起航。当文学的光芒照进我们的心底,我们又怎能不油然而感激于那光明之源呢?

徐晓村:《晴窗集:晓村茶话》

其实,徐老师已经把讲课艺术化,使之成为一种享受,但他仍谦虚地说:“距离我认为我可以做到的和应该达到的,我的教学水平还差得很远。”我不知道,他的这份苦心,今天的学生是否能懂或愿意去懂,是否还能激起像我们当年一样的对文学、对生命的激情?恐怕很难。这不能不说是一种美的遗憾。

2017 年3 月23 日,我又有幸回农大听徐老师讲现代散文了。那天,教三206 房间坐满了人。听在座的千岛师兄说,他在鲁迅文学院的作家朋友得知徐老师当天有讲座,都冒雨赶了过来。徐老师当天讲的内容是名作《喝茶》。徐老师认为,《喝茶》这篇文章是从“喝茶”这一具体事物入手写中国文化,倡导生活的艺术化,即“发现日常生活中的艺术,把生活中的苟且变为艺术”。这也是他多年来所孜孜以求的教育理想。

徐老师在一次演讲时的夫子自道,把这层意思说得更明确:

作为一个老师,不仅仅是他的学问,不仅仅是他的教学效果,我觉得第一重要的是他对学生的爱,我是爱我的学生的。我为什么爱我的学生,可能跟我搞文学有关。文学是人学,我觉得文学更重要的首先的出发点是爱人,不仅是爱自己,爱自己的亲人,也会爱整个人类。……我是不能,也不愿意看到这么一群有才华的孩子,他的一生过得很庸俗,我希望他们活得优雅一些。

我所接触过的名师不少,但感觉其中更多的是学术的碰撞或接力,是富有意义的;而在生命的内在魅力上,我更倾向于徐晓村老师,其中的缘由或即筑基于此。

像沈从文先生一样,徐老师对青年的帮助也是不遗余力、有目共睹的,他总会在学生人生最关键的转折处谆谆提醒“重要的是完成自己”,要不被社会潮流所裹挟,“活成一个明白人”。而他在培育人才方面的贡献,诚可借用某位教授的话说,是“不亚于一所学院”。这可能要归功于徐老师对学生发自内心的爱、理解和犹如南宗的断喝,让人醍醐灌顶,一下子明白要走的路。

一天,我在网上看到一位留美的中国农大学生特地留言感谢徐老师当年的指点迷津,顿觉释然。还有一名学生透露:“(他)有一年不怎如意,苦熬到没了自信,沮着脸去找徐老。徐老抽口烟顿了顿:‘你还是有个优点的,很热忱。’”

多年来,徐老师就是这样以他的大智慧,在为人和行文上坚守理想主义和人道主义的精神底色,影响了很多不甘于庸俗的有志青年。

徐老师还有着超前于时代的艺术嗅觉。他曾说自己的散文受日本散文和屠格涅夫散文的影响颇多,但从谱系上看,我认为,仍然可以归入中国现当代散文中充满魅力的那一支,即接着沈从文、汪曾祺等巨擘的散文大旗“往下说”,也许更近于汪曾祺的“内冷外热”,但面貌又迥乎其异。这里有散文题材前贤道尽、巧妇难为而奋力披荆斩棘的可喜;有体察大地和生民疾苦的可敬;有虽千万人往矣而吾不为也的可贵,而这些就足以构成最普通而又最美好的生活。这样的散文注定属于真诚地热爱生活的人们,如果静心读下去,你将不得不为文字中蕴含的真挚的人文情怀和语言之美而感动。

汪曾祺在名作《星斗其文,赤子其人》中曾动情地写道:“他(指沈从文)总是用一种善意的、含情的微笑,来看这个世界的一切。到了晚年,喜欢放声大笑,笑得合不拢嘴,且摆动双手作势,真像一个孩子。只有看破一切人事乘除,得失荣辱,全置度外,心地明净无渣滓的人,才能这样畅快地大笑。”

然每读此文,我脑海里浮现的不是沈从文,而是徐老师……