民族国家建构视野下的孟加拉国吉大港山区族群冲突问题探析

魏益帆

(中国人民大学 国际关系学院,北京 100872)

孟加拉国吉大港山区的土著族群与外来孟加拉族移民、政府军之间的武装冲突由来已久。1972—1996年间,土著武装团体与政府军之间展开了长达25 年的军事对抗,直到1997 年和平协议的签署才暂告一段落,然而自和平协议签订以来,山区土著居民和孟加拉移民、政府安全部队之间仍不时有武装冲突发生,当地社会团体的分离诉求仍然存在。

目前国内学界对吉大港山区族群问题的研究文献数量不多,且大多采用历史叙事,不涉及1997年之后的发展状况,缺乏理论层面的分析。本文将从民族国家建构的视角出发,探讨孟加拉国吉大港山区族群问题的成因。无论是巴基斯坦时期还是孟加拉国时代,吉大港山区土著族群始终处于民族国家建构进程的边缘地位。特别是孟加拉国独立后以单一的孟加拉族和伊斯兰教为框架进行国家建构设计,强制同化吉大港山区土著群体,没能公正管理外来孟加拉族移民和本地土著在土地资源分配问题上的利益冲突,导致族际关系长期处于紧张状态。

目前中国已经是孟加拉国最大贸易伙伴和进口国,孟加拉国是中国在南亚第三大贸易伙伴和第三大工程承包市场,大量中国企业进入孟加拉国交通、电力、能源、通信等领域投资经营[1]。从区域合作的角度讲,孟加拉国曾对“孟中印缅经济走廊”建设的构想持较积极的态度,热切响应中国提出的有关倡议。2010年3月,孟加拉国总理哈西娜访华期间,中孟双方曾就昆明经缅甸至吉大港公路建设项目展开深入探讨[2]。吉大港是环孟加拉湾重要的枢纽港口,作为其纵深腹地,吉大港山区的社会局势势必会影响在当地的华人华侨、中资机构的生命财产安全和南亚地区的区域合作进程,值得学界关注。

一、民族国家建构的理论回顾

从本质上看,民族国家(Nation State)就是以民族对国家的认同为基础的主权国家[3]。作为一种政治组织,民族国家通过在一个新的世俗化形态的基础上提供一种更加抽象的社会一体化形式来将国内各民族组织在一起,这种形式为一国民众提供通过政治和法律而表现出来的新型的归属感。它通过公民个人权利和自由的法理建构,去营造一种公民对国家认同体的认可,并在民族国家形成的过程中转化为民族认同的要素[4]56—57。民族国家建构(Nation-state Building)指近现代民族国家政体为促进民族国家整合而制定实施的各项措施、政策与制度安排,主要包括从各个方面打破国内各地区、各族群间的壁垒,建立和健全集中、统一的国家权力系统,建立和发展统一的国民经济体系和商品流通市场,推行和传播统一的语言以及能够促进社会经济现代化的统一的文化模式[5],也是指承认国家内存在多个民族和不同文化的事实,致力于建设一个统一的现代民族即国家民族的过程,包括政治经济的一体化以及民族文化的一体化、国民性格的培养、国民心理的孕育等方面[6]。

民族国家建构的内涵包括“民族建构”(Nation Building)和“国家建构”(State Building)。“民族建构”由“民族”作为文化—政治共同体的建构过程及“民族认同”的形成过程组成。该过程主要涉及社会个体与国家之间、族群与民族之间以及族群之间的关系,具体包括安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)所说的共同体的记忆、神话及象征性符号的生长、培育和传递等内容[7]。“国家建构”指的是政治权力的产生、存在、使用和更替的合理化过程,它强调国家的“能动者”身份的明显化和制度结构的合理化。它包括国家政治结构、制度和法律的建设,包括行政资源的整合与集中,使国家能够对其主权范围内的领土实施统一的行政控制等。“国家建构”的概念最早由查尔斯·蒂利(Charles Tilly)在1975年提出,蒂利用它来叙述西欧国家初创的历史过程,而且着意强调国家对于社会的权力强化过程[8]。

从表现形式上看,“国家建构”通常是以“民族建构”的面目出现的。国家通过在国家主权疆域内实行一体化的公共政策(语言、教育和意识形态等),将自己疆域内的所有居民纳入国家的控制和文化塑造之中,从而促进一个与国家认同相匹配的“国家民族”的现实形成,因此国家为了实现政治的统一和整合,会对不利于统一和整合的民族因素进行改造,包括“公民身份”的赋予和剥夺,政治权力和经济、社会资源的分配,文化权利的行使等。

在对民族国家发展进程的分析上,贾英健区分了三种类型的民族国家:第一种为原生型的民族国家,以欧洲国家为主;第二种为衍生形态的国家,指由欧洲移民组成的民族国家,如美国、澳大利亚等;第三种是脱离殖民统治后独立的国家,主要位于非洲、亚洲和拉美地区[4]77—81。马戎则将第一批西欧的民族国家称作“原生型民族国家”,把后来从帝国主义或殖民主义统治下独立出来的民族国家视为“被动型的民族国家”[9]。对于孟加拉国这样的脱胎于殖民地的多族群国家来说,在由历史上的殖民地社会向现代民族国家过渡的过程中,面临着民族建构和国家建构的双重任务,其首要任务就是要理顺不同民族对统一的、多民族的孟加拉国的国家认同,建构起超越本民族的、对孟加拉“国家民族”的认同,将不同的民族或族群身份统一于这一国族身份。

二、吉大港山区土著与移民的由来

吉大港山区位于孟加拉国吉大港专区东部,与印度、缅甸接壤,由科格拉焦里县(Khagrachhari)、兰加马蒂县(Rangamati)和班多尔班县(Bandarban)组成(1984年三县分设),是孟加拉国唯一的山地。

(一)土著的形成与发展

1.族群人口现状

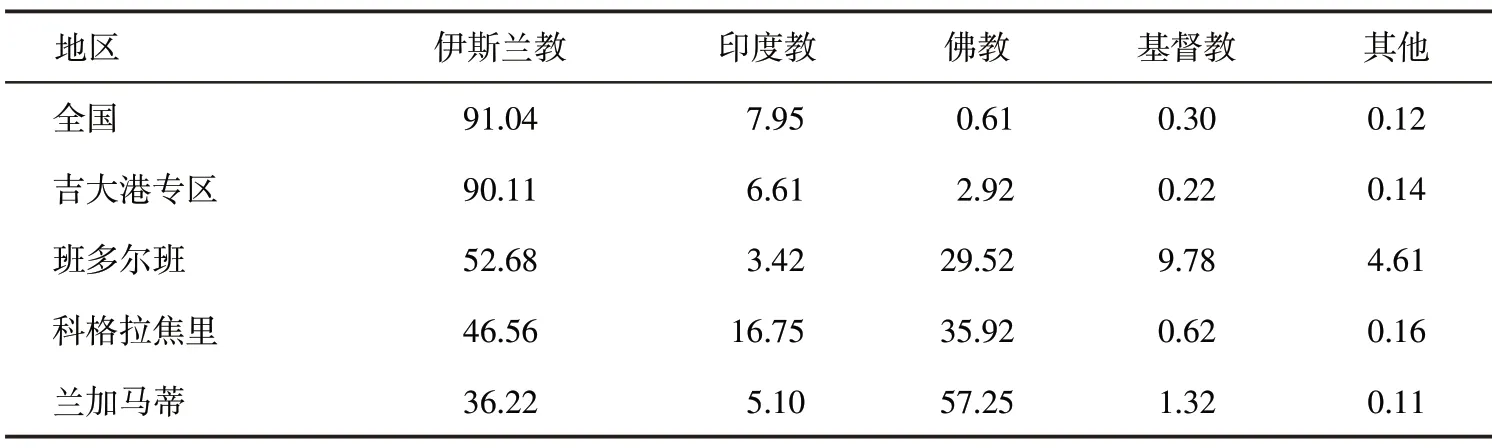

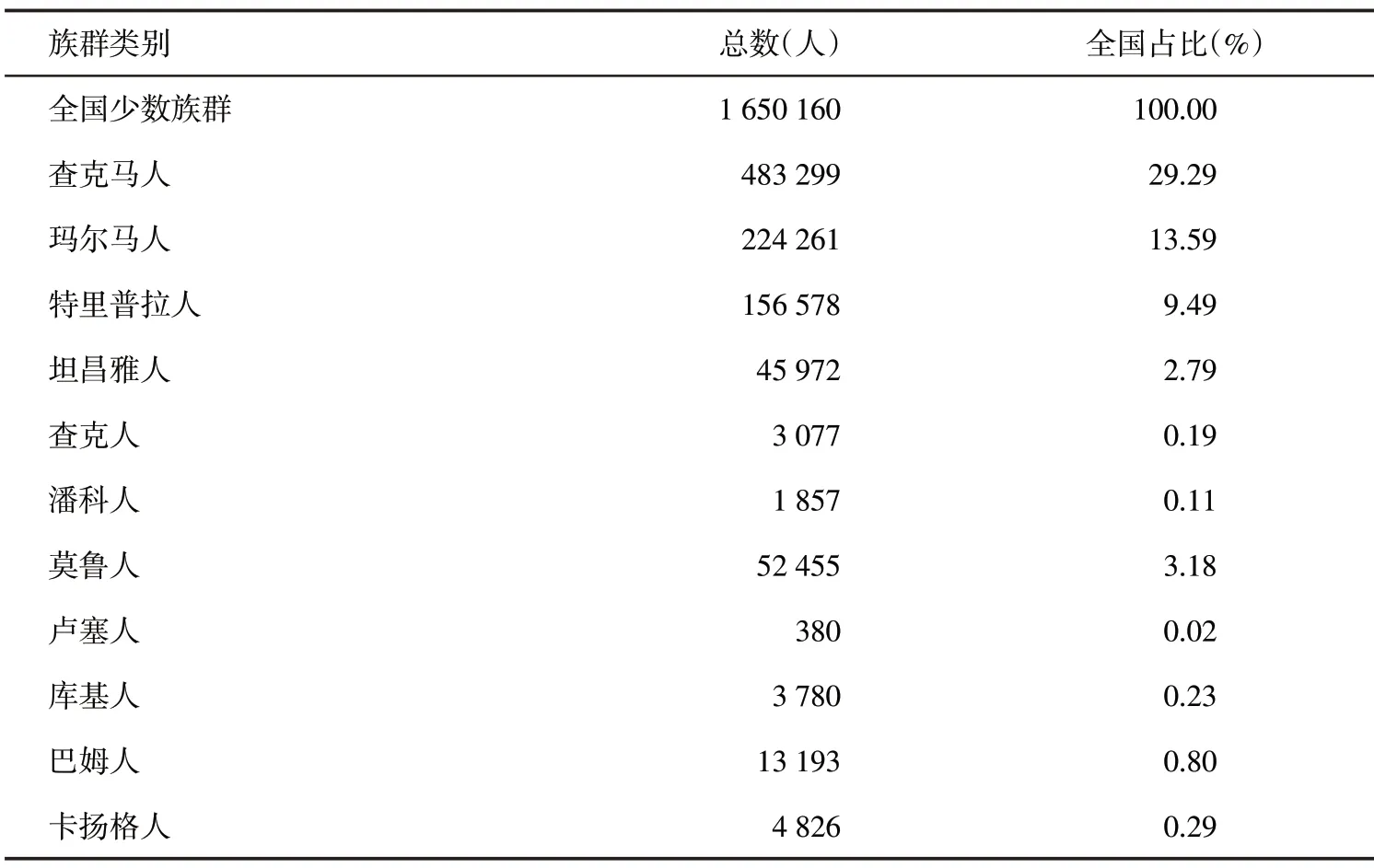

吉大港山区土著包括11个族群:查克玛人(Chakma)、玛尔马人(Marma)、特里普拉人(Tripura)、坦昌雅人(Tanchangya)、查克人(Chak)、潘科人(Pankho)、莫鲁人(Mro)、卢塞人(Lusai)、库基人(Khumi)、卡扬格人(Khyang)、巴姆人(Bawn)等,被统称为“朱玛人”,占全国总人口不到1%(2022年人口普查数据)①。从族源看,他们是原始蒙古人的后裔,他们的祖先来自今天的印度特里普拉邦、缅甸若开邦等地,是最早迁入吉大港山区居住生活的居民。土著居民多信奉印度教、佛教、基督教等,语言分属汉藏语系,因此其宗教信仰、语言文化、风俗习惯与孟加拉族明显不同[10]。具体人口现状,见表1-表3。

表1 吉大港专区及山区三县人口宗教信仰概况②%

表2 吉大港山区11个土著族群数量

表3 吉大港专区及山区三县少数族群数量

2.族群人口迁徙历史

在英国殖民势力到来前,吉大港山区曾先后被特里普拉王国和莫卧儿帝国间接统治。1760年英属东印度公司取得了对此地的管辖权,后来又在1860 年将其并入英属印度,成为孟加拉省下属的一个行政单位。1900年英印政府颁布了《吉大港山区法》(CHTRegulationsAct-1900),禁止孟加拉族出资购买吉大港山区土地,同时规定孟加拉族向山区移民须事先得到山区管理机构的批准。这个看似保护土著居民的政策实际别有目的,更多是为了方便英国殖民者从当地攫取资源、掠夺财富[11]。

1947年印巴分治划界时,当地居民希望吉大港山区作为一个土邦加入较为世俗的印度,但为了维持吉大港同卡纳普里河(Karnaphuli)水系的联系,尽管穆斯林人数占当地总人口不到3%,殖民当局最终将其划入东巴基斯坦。消息公布后,当地居民组织了抗议活动,但都被东巴军队镇压[12]。基于这样的历史经历,东巴政府对吉大港山区民众的政治倾向和身份认同怀有戒心。为此,东巴政府开始取消殖民时期设置的政策限制,系统地组织平原居民向山区移民。1962年为解决工业发展的供电问题,东巴基斯坦政府在卡纳普里河上修筑了卡普泰大坝(The Kaptai Hydro-Electric Dam)。这项工程淹没了大约218平方千米的农地(占山区耕地总面积近四成),造成至少10万人流离失所(以查克玛人为主),近4万人逃往印度寻求避难,政府却只进行了少量赔偿[13]。

孟加拉国从巴基斯坦版图中独立后,吉大港山区土著族群的境遇非但没有得到改善,反而在新生国家的建构过程中继续处于边缘地位。

3.土著族群认同——“朱玛人”的形成

从英国殖民时代到现如今的孟加拉国政府,官方文件中都是使用“部落人(Tribal)”等词来形容这些族群。“朱玛人”(Jumma)是这些土著族群对自己的称呼,不过这却是一个人为创造的概念。

20世纪60年代,在东西巴政治矛盾的笼罩下,土著族群的平权抗争行动并未获得外界过多关注。孟加拉国独立后,当地土著组建了“吉大港山区联合人民党”(Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti)向新生政权表达政治诉求。由于查克玛人在领导层中占据多数地位,因此协会发起的“朱玛民族主义运动”有时也被外界称作“查克玛运动”。

在政治抗争的过程中,联合人民党创造了“Jumma”一词作为吉大港山区各土著族群的统称。“Jumma”的词源是“Jum”,意指当地原有的“刀耕火种的农业生产方式”。英国殖民当局、东巴和孟加拉国政府的官员都认为这是落后、蛮荒的象征,然而在联合人民党看来,这不仅是本土居民的生活方式,更代表着他们享有共同的领土、历史记忆、社会境遇和由此产生的文化心理,由此形成了一种新的身份意识。作为一种集体认同,“朱玛”强调个人与土地之间的特殊联结和个人对整个群体的归属感,从而唤起广大山区土著人群的团结反抗意识。基于此,“朱玛人”实际上代指一个想象的共同体或者此前从未出现过、被发明的族群个体,这正如埃里克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)所言“国家和民族主义创造了民族”[14]。

目前国内外关于族群认同的生成路径的研究模式可以被划分为三大类:原生论、建构论、工具论。其中,“朱玛人”较符合工具论的定义,此派学者认为族群是被个人、团体或精英用来获取物质性资源的工具。族群得以维持,就是因为族群在文化上具有同质性,可以迅速地组织团体以追求利益,因此是分配社会资源最有效率的团体。与其他类型的认同相比,族群认同能够“产出”更大的利益,小到族群网络提供的道德或物质支持,大到通过投票得到的政治利益,所以族群不只是一种情感纽带,更是一种成员利用族群身份取得社会价值的利益团体[15]。族群认同的增强,一方面强化了族群群体的凝聚力,促进了族群的发展;另一方面进一步推进了族际间利益博弈的发展[16]。

从这个角度上来说,吉大港山区的族群团体和精英们将所属的人类群体作为政治动员的基准,因为他们认为利用族裔身份比利用社会阶级更加有效。

(二)移民的进入与增加

孟加拉国主体民族是孟加拉人,他们是印度—雅利安人一个分支的后裔,主要信奉伊斯兰教,在公元前500年左右从印度河流域迁移至今天的孟加拉地区生活。1757年孟加拉地区沦为东印度公司的殖民地,19世纪后半叶成为英属印度的一个省。1947年英国殖民当局决定对印度实行分治时,孟加拉地区被分为东、西两部分,西部划归印度,东部成为东巴基斯坦,东巴后来再次独立成为孟加拉人民共和国[17]。

20世纪五六十年代,孟加拉省平原地带人口快速增加,给住屋、耕地带来了沉重负担。为了缓解人口压力同时也出于“国家安全”和同化朱玛人的目的③,东巴政府开始通过政策引导孟加拉人向吉大港山区移民。1963年东巴政府通过修宪取消了吉大港山区在殖民地时代享有的自治地位,原先限制外部移民的规定也一同被撤销,后来的孟加拉国政府延续了移民政策。

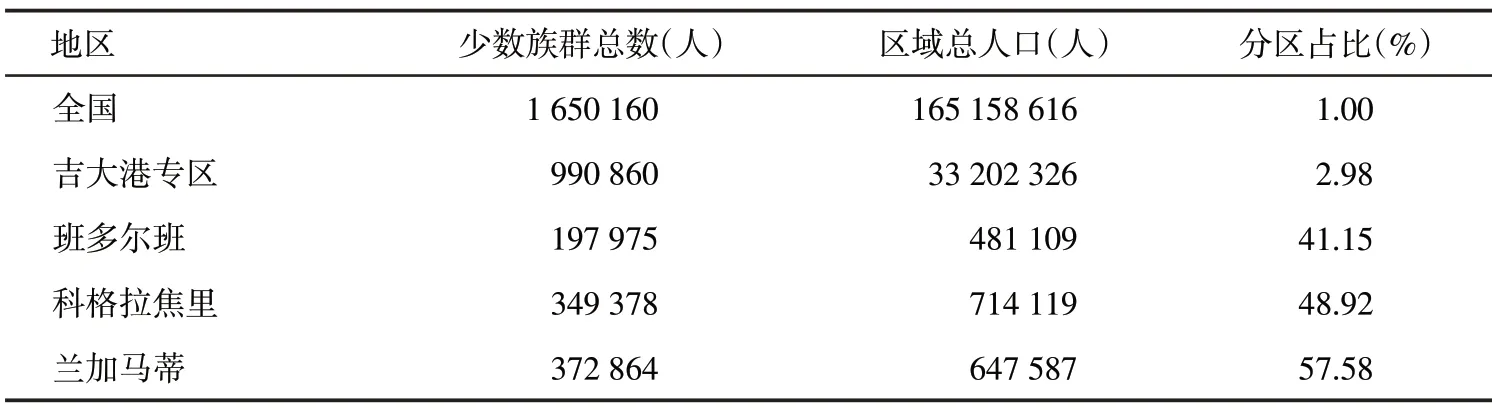

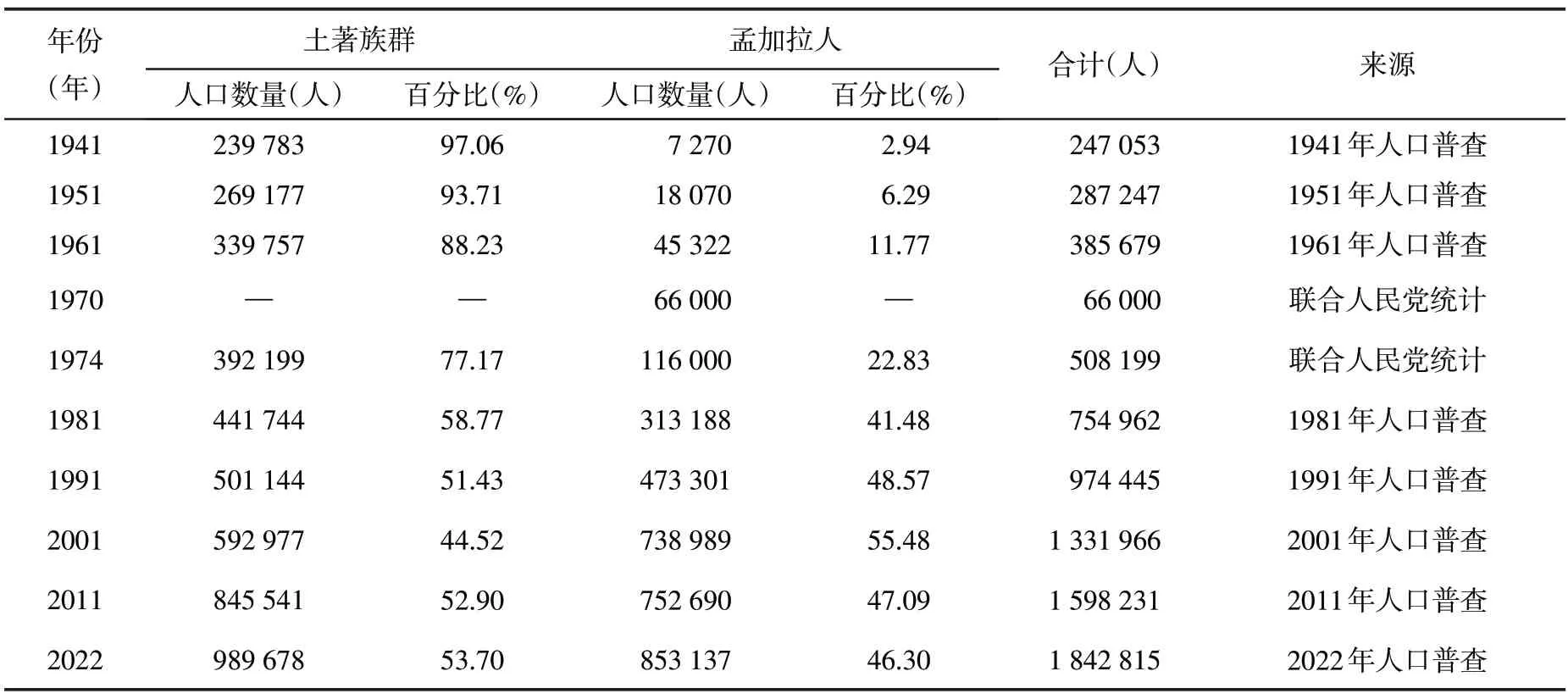

随着外部移民的持续涌入和高生育率的影响,吉大港山区人口结构出现了重大变化。孟加拉人在1941年占区域人口总数还不到3%,到了2022年,这个比值已经超过46%,详情见表4与图1。

表4 吉大港山区历次人口普查结果中两大族群占比详情④

三、吉大港山区族群冲突的诱发因素

(一)客观因素:特殊的人文地理环境

孟加拉国之所以在民族国家建构与发展进程中出现诸多问题,是因为他们缺乏作为统一国家而存在的一种历史经历、国民意识和国家观念,缺乏使国家持久团结和稳定存在的国内各民族共享的文化联系、精神纽带和历史遗产,而共同的历史记忆和统一的国家观念,需要经历较长时间才能形成。

吉大港山区海拔较高,森林植被茂密,地处三国交界地带;孟加拉国其余地区多是恒河、布拉马普特拉河冲击形成的平原。由于天然地理屏障的存在,吉大港山区与孟加拉国其他地方一直处于相对隔绝的状态,处于各自独立的历史发展进程中。历史上,吉大港山区长期拥有独立或半独立的行政地位。即使是在莫卧儿帝国统治时期,原有的查克玛王公仍然享有独自的统治权威,只需定期向国王交税即可。土著对殖民入侵的抵抗使得英国直到1860年才将吉大港山区纳入殖民体系中,比孟加拉地区晚了近百年。作为一个政治实体和地理概念的孟加拉国直到20世纪70年代后才逐步建立起来,因此吉大港山区在历史、文化、宗教信仰、生活方式上与孟加拉国主体族群存在相当大的差异,对于孟加拉国和孟加拉文化缺乏足够的认同。

除此之外,在20世纪70—90年代“和平军”武装反抗期间,多山多林的地形地貌,成为熟悉当地地形的少数族群武装部队的天然藏身地。加上前者灵活运用游击战术,使得孟加拉国政府军的围剿行动一度难以奏效,客观上延长了少数族群武装抵抗力量的反抗时长[18]。

(二)历史因素:殖民主义统治遗产

英国的殖民侵略及领土兼并为后来的族群冲突埋下了祸根。

在长达数千年的历史中,“孟加拉”只是一个单纯的地理概念而非国家概念。印度次大陆的统一主要归因于英国殖民者在整个南亚和东南亚地区的殖民行动。在征服南亚次大陆后,英殖民者采取了两种统治形式:直接统治和通过土邦王公间接统治[19]。对于吉大港山区而言,英国不仅保留原有的王公结构,实施间接统治,还将其与孟加拉其他地区分隔开来。

印巴分治时,殖民官员未顺从当地人的意愿而是从整个殖民地的稳定和统治利益出发考量划界事宜。理论上吉大港山区作为一个非穆斯林社会应该加入印度最终却被划入了巴基斯坦。有学者认为:这是为了安抚巴基斯坦在旁遮普和孟加拉分割上的不满[20]。可以说,英国实现了印度的统一,却又人为地把分裂状态在一定程度上固化下来,造成了统一中的不统一[21]。

站在今天的现实环境去看这个问题,结合独立后印度东北各邦的社会发展状况,吉大港山区倘若当初如其所愿加入印度版图,恐怕依然会像阿萨姆邦、曼尼普尔邦、那加兰邦、特里普拉邦那样发起分离运动或者像波多人(Bodo)、迪马人(Dima)、库基人(Kuki)等部落那样虽不主张分离但一直谋求独立建邦,难以自立于大环境之外。

(三)直接诱因:政府的歧视性、同化型政策

威尔·金里卡(Will Kymlicka)认为:族群冲突的产生往往是由于公民民族主义试图强制兼并少数群体[22]。单一的国家认同及其人为地过度强化(如推行削弱族群认同的政策),导致一些多民族国家对少数族裔及其文化的压迫和排斥。错误的民族政策引发的经济地位和机会的不均等,极易引发少数族群的相对剥夺感,从而导致相互怨恨和社会分裂。后殖民时期的统治政权的民族政策(大规模移民、经济发展不平衡、文化上强迫族群同化等)导致少数族群的利益遭受严重损害,激起了族群仇恨和对立。

1.巴基斯坦时期

巴基斯坦建国初期,吉大港山区由伊斯兰堡中央政府直辖(不经由省级的孟加拉政府),自治地位得到短暂保留[23]。在这之后巴基斯坦政府着眼于开发吉大港山区的自然资源和维护东南部国土安全的考量,取消了殖民地时期的边界管控政策,开始组织平原地区的孟加拉族迁入吉大港山区,从而改变当地的人口结构[24]。土著居民认为这是政府的同化政策,外来人口抢占了本地社会资源,自身遭遇了不公平对待。

2.孟加拉国时期

孟加拉国从巴基斯坦内分离后,达卡政府继承了原先的同化政策,坚持以孟加拉族和伊斯兰教为基准进行民族国家建构,实行“大孟加拉民族主义”,将伊斯兰教设定为国教,进一步扩大向吉大港山区移民的规模,试图将整体国家认同移植至山区土著身上,激起了后者的抗争意识。

首先,孟加拉国在执政初期,执政的人民联盟把民族主义作为建国的四项基本原则之一,力求建立一个单一的民族国家。达卡实行单一民族、单一语言、单一文化的民族政策,将山区部落民都称为孟加拉人,继续向吉大港山区开展大规模的移民。虽然宪法第28条规定国家须对妇女、儿童和少数族群制定特别保护条款,但孟加拉国政府实际上从未出台过保护山区族群的普惠政策,山区族群在政府机构、军队高层官员中所占比例远低于孟加拉族。当吉大港山区议员在国民议会中提出保护落后地区和山区部落民的利益、成立“吉大港自治区”的要求时,其提议不仅遭到否决,而且还被扣上了“挑战孟加拉民族主义和反对孟加拉主权”的帽子[25]189。1975年时任孟加拉国总理谢赫·拉赫曼(Sheikh Rahman)在访问山区时在一个公开场合呼吁少数族群融入新的孟加拉族文化,当地人离席以示抗议[26]。

其次,孟加拉国的宗教政策经历了从世俗主义到独尊伊斯兰教的变化。作为一个穆斯林占主导的国家,建国初的孟加拉国宪法规定世俗主义是国家政策的四大基本原则之一。1975年军事政变后,军法管制政府为了争取穆斯林的支持和改善同阿拉伯国家的关系,开始推行伊斯兰化。1979年孟加拉的第五次宪法修正案将“世俗主义”改为“绝对忠诚和信奉真主”,并以此作为指导国家政治生活的四原则之一。1982年侯赛因·艾尔沙德(Hussain Ershad)接管政权后加速了国家的伊斯兰化进程,从政治领域推广到社会生活各个方面,在全国范围内实施宗教教育。1988年修宪定伊斯兰教为国教,改国名为“孟加拉伊斯兰共和国”[27]。吉大港山区土著居民多为非穆斯林,伊斯兰教在全国范围内的强势地位及土著、移民之间的宗教矛盾进一步加剧了前者的社会困境。

(四)激化因素:宗教矛盾和对土地资源的争夺

目前学界对于族群冲突的研究,最早且具有较大解释性的理论是“资源竞争”说。该理论认为:族群歧视和冲突是社会中资源稀缺竞争的结果,如就业、住房、教育、矿产等资源[28]。由于孟加拉国国家建构的过程是在缺乏“公民社会”的基础上开始的,所以当现代国家的资源以族群分界来进行不公平的分配时,政治冲突就会呈现出以族群为载体的状态。

在1951—1960 年的十年间,东巴政府组织约9.3 万名孟加拉人迁居吉大港山区。孟加拉国时期,移民规模进一步扩大,超过40万名孟加拉人从平原地区移向山区,移民多由贫苦劳工、失地农民、流放罪犯和其他无家可归人士组成[29]。

大批孟加拉族穆斯林移民的到来,加剧了土著族群和外来移民之间的矛盾。就政治角度而言,孟加拉移民数量的增加导致当地人口结构迅速发生变化,管理部门逐渐被孟加拉族主导,土著人群的政治利益受到冲击。就经济维度而言,双方关于土地、森林等自然资源的争夺日趋激烈,外来人口的快速成长导致物价上涨、生活开支加大,加剧本地人的就业压力。随着吉大港山区可耕种土地日益减少,移民开始抢夺土著的土地,迫使后者向印度米佐拉姆邦等地逃散。就宗教文化角度而言,穆斯林移民的到来,导致当地人口的宗教信仰结构急剧变化。一些极端穆斯林人士被指破坏土著的宗教仪式和文化传统,骚扰当地的宗教神职人员,藐视他们的传统习惯法和社会规矩。为了缓和山区土著居民的不满情绪,达卡政府在1985年缩减了移民规模。

(五)外部因素:国际政治博弈

印巴国家矛盾和冷战局势的国际影响在一定程度上也波及吉大港山区。

鉴于吉大港山区的地理位置和自然特征,历史上印度东北七邦从事独立运动的反政府武装长期活跃于这一地区并设有秘密基地。在孟加拉国独立之前,巴基斯坦军方和情报部门就在该地为印东北七邦分离主义组织提供训练和其他帮助[30]。1975年谢赫·拉赫曼总统遇刺后,孟加拉国政府继续向巴基斯坦军方情报部门提供便利,供后者向印度东北部反政府武装输送军火武器。

另一方面,1975 年8 月15 日孟加拉国发生军事政变,政变后的军法管制政府修复了与巴基斯坦的关系,印孟关系随之恶化。吉大港山区夹在印度曼尼普尔邦和特里普拉邦之间,这给印度介入吉大港山区的族群冲突提供了机会[31]。1976年印度情报部门开始介入山区叛乱,为后者提供实质性支持,包括允许叛军在特里普拉邦设立联络办公室统筹军事情报,运输后勤物资,直至1996年和平协议签订前夕才终止。

四、吉大港山区土著与移民冲突的发展历程

(一)酝酿期

1.英国殖民统治时期(1860—1947)

历史上吉大港山区长期由各部落自治,不受外来政权的直接统治。英国殖民势力对吉大港山区的染指始于1860年。1860年英印殖民当局宣布吉大港山区是“限制区域”(Excluded Area)。1881年当局将吉大港山区划分为三个酋邦,分别由查克玛(Chakma)、勃芒(Bomang)与芒(Mong)三个王公(Raja)统治。他们负责管理部落的内部事务,除了征税,英国殖民者不过多干预。殖民者在1881年颁布了《吉大港山区边境警察条例》(TheChittagongHillTractsFrontierPoliceRegulation),授权从山区人民中组建警察部队;又在1900年赋予当地自治权限,不受孟加拉管辖,并限制非土著居民到当地定居。1935年英印当局宣布吉大港山区是完全的“限制区域”(A Totally Excluded Area),这样使得当地与南亚次大陆的反英民族主义运动几乎处于隔绝、缺席状态[32]。

印巴分治前夕,吉大港山区土著族群代表曾拜会印度独立领导人贾瓦哈拉尔·尼赫鲁(Jawaharlal Nehru),希望吉大港山区作为一个土邦加入印度,并得到了后者的首肯。穆斯林联盟则看重当地的地理位置和水能资源,主张吉大港山区留在孟加拉省境内。尽管吉大港山区主要由非穆斯林人口组成(97.2%是山区土著),但它还是在1947年被划入巴基斯坦[33]。总督蒙巴顿预料到当事方会对这个决定感到不满,在独立前两天才对外公布方案安排。

在这一阶段,“两个民族”理念和宗教分歧主导了印巴分治和巴基斯坦的建国基础,吉大港山区同当时其他土邦一样,是缺位于巴基斯坦民族主义的身份想象。

2.巴基斯坦统治时期(1947—1971)

基于上段历史经历,巴基斯坦政府认定吉大港山区居民带有“亲印”倾向,决定不予承认《吉大港山区法》中设定的自治地位。1963年巴政府将吉大港山区的地位由“限制区域”改为“部落区域”(Tribal Area),同时取消了对孟加拉族向当地移民的限制,通过政策引导大批平地孟加拉居民移居至吉大港山区[34]。外来移民的到来使得许多朱玛人丧失了土地,生活陷入困境,产生了严重的相对剥夺感。

1962年卡普泰大坝的建设导致超过10万土著人民流离失所。负责征地补偿的孟加拉族官员,贪腐横行,中饱私囊,偏袒孟加拉族人。原本东巴政府预估需要支付5900万美元左右的赔款,最后实际只到位了约260万美元,绝大多数失地土著没有获得应有的补偿[35],这些歧视性规定和不公正对待促成了后来武装叛乱的发生[36]。

与之前的印巴分治不同,20世纪70年代巴基斯坦的分裂并非宗教分歧和对立的结果,而是权利结构失衡处理不当的产物。组成巴基斯坦的各省在分治前经济并没有形成统一市场,各省经济联系并不强,唯一的纽带就是伊斯兰教,但对宗教的忠诚并不能直接转化为国家认同。东巴基斯坦因语言、选举配额、财税政策等问题同西巴基斯坦的矛盾不断累积,最终在1971年宣布独立。从这个角度来看,吉大港山区土著缺席孟加拉人的民族主义叙事中。

(二)爆发期(1971—1997)

民族国家追求的是经济统一、文化统治和政治集权;同时维护民族国家的领土完整和国际主权。孟加拉国作为前殖民地国家,它首先获得了独立,成为一个地域政治实体,但是国内各族群还没有融合为国家意义上的民族。对达卡而言,民族国家建构的核心任务是国家整合,通过政治手段、经济纽带和文化联系建立共同的国家认同,推进民族一体化进程,然而在现实政治中,以孟加拉族为基准的族裔民族主义运动将吉大港山区土著群体排除在外,同化行动引发了他们的愤恨情绪。

1972年12月由孟加拉国议会制定的《宪法》生效,其基本原则是:“信仰真主、民族主义、民主和社会主义”。吉大港山区在孟加拉国议会中的唯一代表纳拉扬·拉尔马(Narayan Larma,查克玛族)认为此宪法忽略了孟加拉国国内其他少数族群的地位和诉求而表示反对。拉尔马还带领族人拜会孟总理拉赫曼,提出了三项诉求:恢复吉大港山区的自治地位、恢复“1900年自治条例”的运作、禁止孟加拉人向山区移民,但都遭到了后者的拒绝。纳拉扬·拉尔马随后辞去了议员席位,在1972 年3 月成立了吉大港山区联合人民党;1973年该党又建立了军事侧翼——“和平军”,开始打游击战[37]。

1975年起吉大港山区联合人民党与“和平军”以吉大港山区的自治权利和土地返还为诉求(后期演变成分离主义),同孟加拉国政府军队展开了大规模的、有组织的武装斗争。为了发动群众力量,联合人民党在原本13个土著部落语言文化、宗教信仰和生产方式各异的基础上,建构了“朱玛人”的身份认同。“朱玛”(Jumma)在吉大港方言中意为“烧荒垦田的农民”(Swidden Cultivator),这一身份成为联合人民党用来进行族群动员的工具[38]。

自20世纪70年代末起,联合国有关机构开始关注土著权益问题。在国际社会及舆论的压力下,孟加拉国逐步改变了以高压手段解决吉大港土著问题的做法,开始重视山区土著提出的各项诉求。1985年,孟加拉国政府实行部分放权的民族政策,在吉大港山区建立起了3个主要由少数族群组成的委员会管理当地部分事务。1989年孟政府正式建立地方政府委员会,制定了《地方委员会法》,以立法的形式确立了少数族群的优惠政策与权利[25]189。和平谈判是在1991 年孟加拉国民主化进程开启后启动的,但在卡莉达·齐亚(Khaleda Zia)的任期内没有明显进展,直到1996年谢赫·哈西娜(Sheikh Hasina)出任总理才出现转机。经过不懈努力,和平协议于1997年12月2日正式签署。

(三)后协议时代(1997年—现在)

1997年双方签订了《吉大港山区和平协定》(CHTAccord),“和平军”宣告解散,联合人民党也重新注册为“合法政党”。孟加拉国政府承认了吉大港山区土著群体“少数族群”的法律地位,组建了一个由当地居民组成的“吉大港山区地方议会”(Regional Council),由各部落居民按照人口比例选举产生,负责监督行政工作和维持立法秩序。中央政府在处理与吉大港山区有关的事务上需要咨询地方议会。1998年7月15日根据和平条约内容,吉大港山区事务部(Ministry of CHT Affairs)成立,由当地出身的官僚管理。

《吉大港山区和平协定》签署至今已有25年,但该地区的局势仍然极其复杂,吉大港山区仍是孟加拉国唯一的军事管制区。土著族群与孟加拉族的土地纠纷不断,冲突连绵不绝。有学者在经过实地田野调查后指证协议内容没有得到充分落实,仍有难民不能返回家园。联合人民党称和平协议的72项条款中仅有25项得到了执行,批评达卡政府在国际场合虚假陈述事实,欠缺解决问题的魄力⑥。孟加拉移民还发起成立了“平权运动”,要求获得平等对待,反对少数族群的特权,主张废除和平条约。即使在土著内部,对待和平条约的意见也不是铁板一块,有激进派别反对和平协定内容,主张以民主方式实现吉大港山区的完全自治[39]。

美国国务院在《2021 年孟加拉国人权报告》中点名批评吉大港山区存在着较严重的土著土地权益侵害、儿童虐待、劳工权利丧失等问题[40],还在《2021年孟加拉国宗教自由报告》中称吉大港山区的宗教信仰自由状况堪忧:土著佛教僧侣不时遭受孟加拉族穆斯林的袭击和侵扰[41]。

目前,吉大港山区是“无代表国家和民族组织”(The Unrepresented Nations and Peoples Organization,UNPO)的成员,由联合人民党于1991年8月6日加入。

五、吉大港山区土著与移民冲突的影响

对于多民族国家来说,要做到尊重各民族的不同利益,对其他民族的文化传统以及信仰采取宽容态度,并努力在承认各民族不同文化和利益的基础上,寻找一种都能认同的价值体系,创造一种各民族都能接受和认同、超越某一民族利益至上的综合性文化,以此来使国家的合法性能被各民族认同[4]79。从这个角度上说,孟加拉国民族国家建构最大的失误在于将国族等同于孟加拉族,无视其他族群的存在,否认他们的文化,用残酷的手段同化国内其他族群,试图建立一个“单一”的民族国家,同时在政治、经济权力利益的分配上排斥其他族群,形成族际间的对抗。孟加拉国民族国家建构最大的问题是没有创造出一种为各族群所接受的价值体系、综合文化,而是实行民族同化政策,凭借人数优势和政策力度,边缘化少数族群,试图将孟加拉伊斯兰文化作为全国各族群整合的纽带,结果遭到吉大港山区土著民众的激烈反抗,国家共同体不断地被削弱。

(一)造成人员伤亡、经济损失和社会动荡

长时间的族群冲突使得吉大港山区大量居民伤亡,房屋田地被毁,遭受财产损失。孟加拉国政府安全部队和孟加拉族移民在冲突过程中被指控犯有种族屠杀、频繁袭击、无差别拘禁、司法虐待与杀戮、性侵犯、强制性改信宗教和婚姻以及绑架活动,被国际组织定义为“种族清洗”,这是当地土著群体对孟加拉移民和中央政府仇视程度的一个重要原因。

时至今日,吉大港山区土著族群与孟加拉穆斯林、政府部队间仍不时发生武力冲突,甚至还发生过绑架外国人事件。按照孟加拉国政府规定,外国人前往该地区须提前七日申请通行证,并由当地向导陪同才能出行。联合人民党在《2023年1—6月吉大港山区人权报告》中指出:在2023年1—6月间,该党收集到了113件针对朱玛人的人权侵害案件,加害者包括政府安全机关和执法队伍、情报部门、军队支持的恐怖组织、宗教极端主义分子、孟加拉穆斯林移民和土地掠夺者。1392名朱玛人遭受了人身伤害和滋扰、不实指控及随意拘禁、房屋和农作物损坏等悲惨待遇,导致至少18人死亡[42]。此外,大量人口迁徙及其相伴随的人类开发活动、经年累月的族群冲突严重破坏了吉大港山区的生态环境,加剧了当地的植被退化、水土流失问题。

(二)不利于国家建构进程的推进

族群冲突及其引发的社会问题不仅影响社会稳定和经济发展,还给孟加拉国的族群关系和国家建构带来了严峻的挑战。

国家构建成功与否的一个深层次指标是少数族裔多大程度上愿意成为构建中的国家民族的一员[43]。在现代民族国家的语境下,族群的建构与国家的建构之间有着深刻而复杂的政治互动关系,这种关联首先源自追求族群利益最大化的诉求,其次来自国家合法性争议的需要:所谓政治就是对社会稀缺资源的权威性分配,而族群与国家在如何以及怎样进行这种权威性分配的制度安排方面往往具有不同的利益指向[44]。在孟加拉国,这种矛盾尤显突出。国家独立后,孟加拉境内族群语言、文化、宗教等结构性差异与政治、经济的非均衡性日益凸显,对国家权力、资源争夺的矛盾日益突出。达卡自20世纪70年代施行的一系列推动民族国家建构的政策,试图以孟加拉族群为范本来整合孟加拉国的不同民族,将所有国民的民族认同统一到孟加拉人(Bangladeshi)这一国族身份上来,但是吉大港山区族群冲突的长期存在使族群政治和族群矛盾在孟加拉国成为常态,抗争运动反而强化了各族群对于“朱玛人”作为共同身份的认同,这样的族群认同与国家认同是完全错位的。从某种程度上来说,吉大港山区族群冲突问题是国家建构进程的“副产品”,吉大港山区的地方主义和分离主义问题对孟加拉国的民族国家建构带来实际上的解构风险,国家政治整合依然面临严峻考验。

(三)跨界民族问题影响国家间关系和区域稳定

吉大港山区的族群冲突及其引发的难民问题给印孟关系和区域安全稳定带来了不利影响。吉大港山区位于孟、印、缅三国交界地带,地处偏远、地形复杂、监管难度大、治安形势不良。国内外的极端势力、分离势力、宗教势力在边境地区不断渗透,频繁活动,建立训练营和基地,为自身成员提供过境、避难与发动恐怖袭击等活动[45]。

朱玛人多信仰印度教、佛教等宗教,不少居民因族群、教派冲突而越过孟印边境到印度特里普拉邦等地寻求庇护,部分极端人士在政治诉求没有得到满足之后转而制造暴力事件。孟加拉国政府指责印度为极端分子提供帮助,夸大难民数量,但都被新德里一一否认,后者还批评孟加拉国政府没有解决难民的来源问题。达卡则回应称:难民问题是“和平军”的恐怖主义活动导致的。朱玛人难民问题一度成为印孟关系中的一个症结。孟加拉国作为南亚联盟的创始国,为南盟的建立做出了积极的贡献,但由于印度和孟加拉国关系紧张及与其他邻国关系紧张,相互间缺乏信任,印度怀疑孟加拉国建立联盟的动机。印度认为孟加拉国提议建立南盟,是想联合其他南亚国家来对付印度,逼迫印度在诸如民族问题上让步,因此印度对南亚区域合作事业并不热心,这也使得南亚区域合作事业的发展受到严重制约[46]。

结语

吉大港山区族群冲突的形成和恶化是孟加拉国民族国家建构进程的一大缺陷,有其深刻的历史根源和现实因素,印证了南亚国家在摆脱殖民统治后建设新生国家的不易。如前所述,孟加拉国这一地域实体首先获得了民族国家的形态,而真正民族国家的形成缺乏一个自然过程,插曲不断。孟加拉国在民族国家的建构中,只建立了一个政治架构,它没能成功地将国内各族群融合在一起,只强调了统一,忽略了多元,而且将这种统一建立在强制的基础之上,将一个多民族、多宗教国家定义为“一个单一民族、单一宗教的国家”,将主体民族的认同简单粗暴地凌驾于国家民族认同之上,强迫吉大港山区土著族群接受统治阶层和主体民族的文化,这使民族国家的定位出现偏失。

孟加拉国在成为现代政治国家的过程中,是一个以高度分裂、多次重组的面貌出现的。自20世纪中期起,民族、宗教、语言等常常成为政治竞争的符号,但在历次国家权力重组和建立的过程中,吉大港山区土著居民的诉求都被刻意忽视。1997年和平协议的出现曾一度给和平进程带来新的希望,但是达卡政府对山区土著族群的尊重和保护仍有不足,如何妥善处理孟加拉移民和本地土著的族际关系(特别是复杂的土地矛盾),缓和后者的相对剥夺感;如何切实规范安全部门的执法行为,减少军事活动对山区土著日常生活的影响;如何营造山区土著居民对国家整体的向心力将极大地考验未来孟加拉国政府的政治智慧。

[注释]

①目前,吉大港山区事务部和联合人民党均认定该地有11个土著族群(名称完全一样),本文采纳这种分类标准,不过也有学者将莫绒人(Murong)、班乔吉人(Bonojog)、梁人(Ryang)纳入其中。

②Bangladesh Bureau of Statistics,“Population and Housing Census 2022”,http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/-.

③Rafiqul Islam,Susanne Schech & Udoy Saikia,“Climate change events in the Bengali migration to the Chittagong Hill Tracts(CHT)in Bangladesh”,ClimateandDevelopment,Vol.13,No.5,2021,p.375.

④2022 年的数据根据孟加拉国人口普查结果算出,1941—2011 年统计的结果至今仍引用自“联合人民党”的数据,详见:“Population in CHT.” PCJSS.https://www.pcjss.org/population-in-cht/。

⑤图1根据表4结果绘制而成。

⑥据联合人民党发布的《2023年1—6月吉大港山区人权报告》披露:2023年4月,联合国土著问题常设论坛(UNPFII)第22次会议在纽约联合国总部召开。吉大港山区事务部长和吉大港山区发展委员会(CHT Development Board)主席称“和平协定的72项条款有65项得到了执行”,联合人民党痛批二人在“粉饰太平”。

- 内蒙古民族大学学报(社会科学版)的其它文章

- 从强盛到衰落:莫卧儿帝国统治下的社会矛盾与隐患

- 元代杭州雅集活动之兴衰与杭州文学地位之升降