数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理的影响及其机制

——基于技术赋能视角的实证研究*

陈卫平 孙 欣

乡村治理离不开村民的积极参与。外出务工村民占据了农村总人口的1/3 以上,①根据《2021 年农民工监测调查报告》,2021 年全国离开户籍所在乡镇的外出农民工总量为1.72 亿人,占当年农村总人口的33.68%。他们在外打拼,拥有更丰富的经济资源、更多的见识与经验,是乡村治理中不可或缺的关键力量。但由于回乡参与村庄事务的时间、经济成本较高,外出务工村民对村庄事务的关注度和参与意愿会随外出时间的增长而削弱,②何阳:《村民自治中农村流动人口的数字化参与》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2021 年第2 期。③李芬妮、张俊飚:《“面子”还是“里子”:声誉激励、经济激励对外出务工农户参与村庄环境治理的影响》,《农村经济》2021 年第12 期。这使得他们在乡村治理中处于“缺位”的态势。因此,如何在乡村治理中实现外出务工村民的有效参与是亟需研究的重要现实问题。

随着数字乡村建设推进,不同数字治理平台(如腾讯为村、乡村钉、村务微信群等)逐渐被应用到各地乡村治理实践。乡村数字治理平台是数字技术与乡村治理基本单元相结合建立的网络公共空间,④苏运勋:《乡村网络公共空间与基层治理转型——以江西省赣州市C 县村务微信群为例》,《中共福建省委党校(福建行政学院)学报》2021 年第1 期。它可以突破时间和空间的限制,实现村民跨时空的“共同在场”,①王冠群、杜永康:《技术赋能下“三治融合”乡村治理体系构建——基于苏北F 县的个案研究》,《社会科学研究》2021 年第5 期。②何阳、娄成武:《乡村智治:乡村振兴主体的回归——与“城归”人口补位路径的比较》,《理论月刊》2021年第8 期。为外出务工村民参与乡村治理提供新契机。已有研究指出,数字治理平台可以提供便捷、高效、低成本的参与渠道,③何阳、汤志伟:《互联网驱动的“三治合一”乡村治理体系网络化建设》,《中国行政管理》2019 年第11 期。减少村民与村委会之间的信息不对称,促进村民互动互助,④徐琴:《“微交往”与“微自治”:现代乡村社会治理的空间延展及其效应》,《华中农业大学学报(社会科学版)》2020 年第3 期。以及推动村民知情权、监督权和表达权的回归,并提升村民主人翁意识和自治意识,⑤邬家峰:《技术赋权:乡村公共能量场与乡村治理转型》,《华中农业大学学报(社会科学版)》2021 年第6 期。有助于促进村民参与乡村治理。已有研究为本文的分析提供了基础,但仍存在不足之处:一是大多基于案例或定性分析,利用村民调研数据展开实证研究的文献相对有限;二是对影响机制的讨论较为零散、碎片化,缺乏一个完整性的分析框架;三是鲜有讨论数字治理平台对村民参与乡村治理发挥作用的边界条件。为了弥补已有文献的不足,本文采用全国1189 个外出务工村民的问卷调查数据,从影响大小、影响机制、影响边界层层深入,实证分析数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理的影响及其机制。

一、理论背景与研究假说

赋能的英文是empowerment,它有两种含义:一是给予权力或权威;二是使能够(enable)或允许(permit)之意。⑥Robert Barner, “Enablement: The Key to Empowerment”, Training Development, vol.48, no.6, 1994, pp.33-37.本文将赋能定义为数字治理平台提供给外出务工村民参与乡村治理的可能性和机会。接下来,本文将结合数字治理平台的技术特征来解释数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理的影响,并提出待检验的研究假说和理论模型。

(一)数字治理平台的技术特征

数字治理平台作为数字技术与乡村治理基本单元相结合形成的应用载体,在实践中是基于地方治理功能需求而建立的。因此,不同地方的数字治理平台所采用的平台载体及相应的功能特性会有所差异。本文根据实践中应用较为广泛的数字治理平台,如村务微信群、乡村钉、腾讯为村等,总结出六方面共同的技术特征:(1)可移动性,即数字治理平台允许村民不受时间和空间的限制,便捷地参与乡村治理。(2)数字身份,即数字治理平台一般要求村民实名注册或进行身份认证,通过认证后,村民可以在平台上获得合法的身份和相应访问权限;(3)信息共享,即数字治理平台允许村民在平台上提供和分享信息。村委在平台上公布村务信息,村民可以持续不断地了解村庄各项事务,并通过平台分享信息、发表意见和建议、参与投票和决策制订等。这些信息以最初形式长时间保存下来,能供用户搜索、浏览和重新编辑。(4)连接性,即数字治理平台允许村民在线建立关系连接和沟通交流。数字治理平台具有关注和添加好友、私信、点赞、评论等技术性能,这使得村民可以通过平台建立连接和关系网络,并通过关系网络进行在线沟通交流。同时,连接性还可以为不同类型用户创造连接。例如,将政府部门、学校、医院等公共单位和村民连接汇聚到平台上,消除多主体参与乡村治理所存在的跨部门、跨功能协作障碍,有利于村民享受到跨部门、跨组织边界的服务。(5)触发式行动,即数字治理平台给村民提供系统消息提醒,使村民能及时了解正在发生的事情和需要采取的行动,并跟踪事务进程,而无需点开所有应用程序来查看信息。(6)群组管理,即数字治理平台允许村民加入或创建在线群组,并对其进行管理,以将纷繁复杂的乡村治理事务加以分类和简化,由此实现对乡村治理空间的分解和再造。⑦韩瑞波:《技术治理驱动的数字乡村建设及其有效性分析》,《内蒙古社会科学》2021 年第3 期。

(二)数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理的影响

数字治理平台可能从成本和收益两方面影响外出务工村民参与乡村治理。首先,数字治理平台降低了外出务工村民参与乡村治理的成本。有了数字治理平台,外出务工村民可以不受时间和空间限制,不必往返于工作生活地与户籍所在地,可以在身体缺场的情形下参与村庄事务,由此减少了参与乡村治理的时间成本和经济成本。其次,数字治理平台让外出务工村民的主体性权利得到保障和实现。通过数字治理平台,村民可以随时随地查阅村务信息,了解村庄动态,也可以对村庄公共事务发表意见和参与协商。同时,数字平台所具有的信息存储功能,使村务信息、协商交流等“数字足迹”得以清晰、完整地保存,并成为监督村两委工作及审视村两委与村民行为合法性的证据(何阳和娄成武,2021)。因此,数字治理平台推动了村民知情权、参与权和监督权的回归(王冠群和杜永康,2021),保障了外出务工村民参与乡村治理的主体权利。据此,本文提出以下假说:

H1:数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理有正向影响。

(三)数字治理平台影响外出务工村民参与乡村治理的内在机制

除了直接效应,数字治理平台还可能通过中介机制间接影响外出务工村民参与乡村治理。赋能理论表明,数字技术可通过结构赋能和心理赋能来给予行动者采取行动的力量。①Carmen Mei Ling Leong, Shan L. Pan, Peter Ractham, Laddawan Kaewkitipong, “ICT-Enabled Community Empowerment in Crisis Response: Social Media in Thailand Flooding 2011”, Journal of the Association for Information Systems,vol.16, no.3, 2015, pp.74-212.其中,结构赋能指通过改变情境条件来赋能,着重于改善外部客观条件;心理赋能侧重于改善心理、内在激励或个人主观动因(如自信、自我意识、武断),增强自我效能感,激发潜能。②池毛毛、叶丁菱、王俊晶、翟姗姗:《我国中小制造企业如何提升新产品开发绩效——基于数字化赋能的视角》,《南开管理评论》2020 年第3 期。结合已有文献,数字治理平台为外出务工村民带来的结构赋能主要包括增强对村务信息了解及与村民联结,心理赋能主要包括提升内在和外在政治效能感。

一是增强对村务信息的了解。数字治理平台搭建了信息传递和沟通平台,将传统线下的信息发布、协商议事等活动转移到线上,实现了信息的透明公开。平台上曾经发表过的信息内容也会以最初的形式被保存下来,可供村民们搜索和查看,大大降低了外出务工村民与村委会之间的信息不对称。由于知晓村务信息是村民参与乡村治理的基础,因此这可以显著促进外出务工村民参与乡村治理。③傅熠华:《利用多元线性回归对农民政治参与进行分析预测——基于全国272 个村庄3993 份问卷的调查》,《国家行政学院学报》2014 年第2 期。

二是增强与其他村民的联结。数字治理平台将多元治理主体汇聚于平台中,实现了村民们跨时空的“共同在场”。数字化技术平台可以通过文字、图片、视频、音频、表情符等多种符号来传递信息,@私聊、点赞、评论、转发等线上行为让村民间沟通变得自然和舒适,提高了沟通效率,促进了村民间的情感联结。④王薇、戴姣、李祥:《数据赋能与系统构建:推进数字乡村治理研究》,《世界农业》2021 年第6 期。村民间的联结又有利于增强外出务工村民对村庄的认同感,有利于促进其对乡村治理的参与(李芬妮等,2020)。

三是提升内在政治效能感。内在政治效能感在本文被定义为村民对自己是否有能力理解和参与乡村治理活动的主观认知。⑤Richard G. Niemi, Stephen C. Craig, Franco Mattei, “Measuring Internal Political Efficacy in the 1988 National Election Study”, American Political Science Review, vol.85, no.4, 1991, pp.1407-1413.已有研究表明,村民的内在政治效能感是其参与村庄事务的重要预测指标。⑥裴志军:《政治效能感、社会网络与公共协商参与——来自浙江农村的实证研究》,《社会科学战线》2015 年第11 期。数字治理平台有助于推动村民知情权、参与权和监督权的回归,使外出务工村民在乡村治理中的主体作用得以增强,地位得以提高,从而提升内在政治效能感(徐琴,2020)。

四是提升外在政治效能感。外在政治效能感被定义为村民对村干部能够有效响应普通村民需求程度的主观认知(Niemi et al.,1991)。一些实证研究发现,外在政治效能感可以促进村民参与公共事务协商等村庄事务(裴志军,2015)。数字治理平台可从两方面来提升外出务工村民的外在政治效能感:一方面,在数字治理平台上,除了普通村民和村干部,通常还有驻村干部、基层纪检人员、片区干警等相关基层政府工作人员,这意味着数字治理平台处于国家权力和村民“双重注视”之下,①吴海琳、周重礼:《微信群对乡村公共空间的重构——以D 村“行政外生型”网络空间为例》,《河北学刊》2020 年第4 期。有利于村级权力的规范运行,调动村干部化解矛盾和解决问题的积极性(邬家峰,2021);另一方面,数字治理平台减少了外出务工村民与村委会之间的信息不对称,压缩了村民对公权力的想象空间,增强了乡村干部治村行为的公信力和可信度(苏运勋,2021)。综上,本文提出以下假说:

H2a:数字治理平台会增强外出务工村民对村务信息的了解,进而促进其参与乡村治理。

H2b:数字治理平台会增进外出务工村民与其他村民的联结,进而促进其参与乡村治理。

H2c:数字治理平台会提升外出务工村民的内在政治效能感,进而促进其参与乡村治理。

H2d:数字治理平台会提升外出务工村民的外在政治效能感,进而促进其参与乡村治理。

(四)数字治理平台影响外出务工村民参与乡村治理的边界条件

数字治理平台使外出务工村民获得了参与乡村治理的机会和条件,但这不意味着外出务工村民必定会参与乡村治理。已有研究表明,行为发生的可能性由动机、机会和能力三种因素共同决定,行为主体实施行为的动机越强、机会越多、能力越高,该行为发生的可能性就越大。②Deborah J. Macinnis, Bernard J. Jaworski, “Information Processing from Advertisements: Toward an Integrative Framework”, Journal of Marketing, vol.53, no.4, 1989, pp.1-23.这意味着,机会只是行为决策的主要影响因素之一,它会和行动者的能力、动机产生交互作用,共同影响行为发生的可能性。③黄敏学、周学春、王长征:《顾客教育悖论及其内在机制:来自基金投资者的实证研究》,《经济研究》2012年S1 期。因此,数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理的促进效应发挥可能还依赖于具体情境——数字解决问题素养和参与治理动机。

作为数字素养的核心内容之一,④数字素养是一个多维度的概念,依据欧盟委员会(2007),数字素养包含信息与媒介素养、交流与协作素养、数字内容创作、数字安全、数字解决问题素养等5 项内容。在近年来有关农民数字素养的实证文献中,数字解决问题素养也被作为测量数字素养的核心内容之一(李晓静、陈哲、夏显力,2022;温涛、刘渊博,2023;李春秋等,2023)。数字解决问题素养是指行为主体应用数字化工具解决问题的能力。⑤蒋敏娟、翟云:《数字化转型背景下的公民数字素养:框架、挑战与应对方略》,《电子政务》2022 年第1 期。数字治理平台能够发挥作用的前提是,外出务工村民具备使用数字治理平台的能力。如果外出务工村民不会使用数字治理平台或使用数字治理平台能力很弱,数字治理平台将很难真正发挥作用。因此,数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理的促进作用会受到数字解决问题素养这一情境因素的调节。据此,本文提出以下假说:

H3:数字解决问题素养正向调节数字治理平台与外出务工村民参与乡村治理间的关系。

动机是村民参与乡村治理的意愿,是一种内在驱动力(Macinnis 和Jaworski,1989)。当外出务工村民参与治理的动机较低时,即使数字治理平台为他们创造了参与的机会和条件,他们对乡村治理的参与度仍然会很低。相反,当参与治理的动机较高时,数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理的积极影响就更为显著。已有文献显示,寻求经济利益是村民参与乡村治理的基本动机。例如,徐勇认为村民政治参与的驱动因素主要是利益,既包括集体公利、小团体共利,也包括个人私利。⑥徐勇:《利益与体制:民主选举背后的变数分析——以湖北省月村村治实验为例》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》1999 年第2 期。程同顺也强调农民经济利益对政治参与的决定作用,认为在经济发展过程中,农民、集体、国家间存在经常性的利益冲突,农民为了保护和表达自己的利益,必然会更多地参与政治。⑦程同顺、赵银红:《乡村管理模式的回顾与前瞻》,《上海社会科学院学术季刊》2000 年第1 期。基于此,本文采用外出务工村民与村庄的利益关联这一变量来表征村民参与治理的经济动机。利益关联越强,外出务工村民受经济利益驱使而参与村庄事务的意愿就越强烈,数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理的正向促进作用也越强。

除了经济动机之外,村民参与乡村治理可能还会受到非经济因素的影响。①郭正林:《当代中国农民政治参与的程度、动机及社会效应》,《社会学研究》2003 年第3 期。例如,何包纲和郎友兴的问卷调查数据表明,村民的投票行动主要受其政治权利及公民责任意识驱动。②何包纲、郎友兴:《寻找民主与权威的平衡》,武汉:华中师范大学出版社,2002 年,第209-231 页。于建嵘的调查发现,参加选举的农民并不认为选举投票对他们的自身利益很重要,他们寻求的是“做事公道”。③于建嵘:《乡村选举:利益结构和习惯演进——岳村与南村的比较》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2000 年第5 期。基于此,本文采用政治权利意识这一变量来表征外出务工村民的非经济动机。外出务工村民的政治权利意识越强,其参与乡村治理的意愿和积极性就越高,数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理的正向影响也越强。综上,本文提出以下假说:

H4 :与村庄的利益关联正向调节数字治理平台与外出务工村民参与乡村治理间的关系。

H5:政治权利意识正向调节数字治理平台与外出务工村民参与乡村治理间的关系。

三、研究设计

(一)数据来源

本文采用网络问卷调查方法进行数据收集,通过某大型国有建筑集团总部向其建筑项目工地的务工人员发放问卷。尽管本调查采用便利抽样的方法,但为尽量保证样本的广泛性和代表性,我们分别在华东、西南、东北、华南、华北、西北6 个区域各选取1 个建筑项目,由该项目工地现场经理负责发放问卷并做填答指导。为保证问卷回收质量,研究人员做了以下工作:首先,在北京的一个建筑工地开展了试调查,根据试调查的反馈,对问卷中语言表述、提问方式、题目排列等存在的问题做了改进,使得填答者能流畅完成问卷。其次,根据参与预调查人员估算出的认真填答问卷所需的最短时长,在正式调查中,只保留问卷完成时间大于最短时长的样本。第三,研究人员在调研之前给各项目部工地现场经理细致地讲解了问卷各部分的题义和填答要求,并由这些现场经理对各工地现场的务工人员进行填答指导。最后,在问卷中设置了填答提示,包括“填答数据匿名保密,调查结果用于科学研究”“漏填选项提醒”“断点续答功能提醒”等,确保受访者能在无压力的情境下完成问卷填答。调研实施时间为2022年3—4 月,共回收1358 份填答问卷,剔除无效填答问卷,最终获得有效问卷1189 份。

(二)变量测量

1.被解释变量:外出务工村民的乡村治理参与度。基于已有研究,采用“参与村庄活动”“参与村庄事务讨论”“向村委或村干部就村庄发展方面的事务表达意见和建议”3 个题项因子分析的综合指标进行衡量。④苏岚岚、彭艳玲:《农民数字素养、乡村精英身份与乡村数字治理参与》,《农业技术经济》2022 年第1 期。

2.核心解释变量:所在村庄是否有数字治理平台。采用“您所在村是否有以下数字治理平台来管理村务”来衡量。受访者选择任意一种数字治理平台或者选择“其他”(在后面填写其他平台名称),赋值为1;选择“以上都没有”,则赋值为0。

3.中介变量:村庄信息了解、村民联结、内在和外在政治效能感。(1)村庄信息了解。采用“知道何时举办村民大会”“知道何时举办重大活动(如祭祖、民俗活动)”“知道村庄的财务收支状况”“知道村干部的调整变动”“知道村庄的发展规划(如修路、拆迁、集体资产使用)”和“总的来说,知道村庄的各项重大事件”等6 个题项因子分析的综合指标进行衡量。(2)村民联结。借鉴乐章、向楠关于农村邻里联系的量表,采用“和本村邻里、街坊及其他居民互相之间的熟悉程度”“和本村邻里、街坊及其他居民之间互相帮助”和“对除亲友外的同村村民的信任程度”3 个题项因子分析的综合指标进行衡量。⑤乐章、向楠:《熟人社会:村庄社会资本水平及其差异》,《农业经济问题》2020 年第5 期。(3)内在政治效能感。借鉴已有研究,采用“参与到村庄建设和发展对个人的意义”“参与村庄建设和发展时的自主权”和“对村庄建设和发展的影响力”3 个题项因子分析的综合指标进行衡量。①外出务工村民的乡村治理参与度、村庄信息了解、村民联结以及内在政治感等4 个变量均为因子分子得分值,所使用的量表均为李克特五级量表,从1 到5 代表程度越来越强,因子分子得分值通过使用SPSS18 软件的最大方差法进行旋转来获得。克朗巴哈系数(Cronbach’s α,CA 值)分别为0.799、0.799、0.752 和0.712,说明测量指标具有较好的内部一致性。(4)外在政治效能感。借鉴已有研究,选取“村干部在处理村庄事务时会在多大程度上考虑老百姓的想法?”这一题项进行衡量。②池上新、陈诚:《背反效应:人口流动与城乡居民的政治态度》,《中国农村观察》2016 年第5 期。

4.调节变量:外出务工村民数字解决问题素养、外出务工村民与村庄的利益关联、外出务工村民政治权利意识。(1)数字解决问题素养。参考已有研究,采用“在过去一年中,是否会使用手机银行、网上银行进行转账支付”“在过去一年中,是否曾在网上预定住宿”和“在过去一年中,是否使用过互联网医疗服务进行寻医问诊或线上预约挂号”3 个题项的加总得分值来衡量数字解决问题素养,③温涛、刘渊博:《数字素养、金融知识与农户数字金融行为响应》,《财经问题研究》2023 年第2 期。分值越高,则数字素养越强。(2)利益关联。采用“村庄集体经济分红”和“家庭实际经营耕地面积”2 个指标来表征,当村庄集体经济有分红以及家庭实际经营耕地面积更大时,外出务工村民与村庄的利益关联则相对更紧密。其中,集体经济分红的测量参考已有研究,以“您是否获得过所在村庄集体经济的分红?”这一题项来衡量。④黄敦平、方建:《资源禀赋对乡村劳动力回流意愿影响的实证分析》,《人口学刊》2021 年第5 期。(3)政治权利意识。采用“村民主观经济地位”和“使用学习强国”2 个指标来表征。“村民主观经济地位”参考李涛等的研究,采用“您家的家庭经济状况在村里属于哪一档?”来测量。⑤李涛、周君雅、金星晔、史宇鹏:《社会资本的决定因素:基于主观经济地位视角的分析》,《经济研究》2021年第1 期。主观经济地位评价越高的人,越倾向于具有较高的政治权利意识和政治兴趣。⑥胡荣、林兆琦:《主观阶层认知、社会资本与城乡居民的社会治理效能感研究》,《中国社会科学院大学学报》2022 年第1 期。“使用学习强国”采用“过去一年,您通常多长时间利用‘学习强国’平台进行在线学习”这一题项来测量。“学习强国”的使用和学习有利于提升个人的政治意识和理论水平,⑦张冉、王利君:《政治权利公平感知对居民参与社区治理的影响:基于社会资本视角的实证分析》,《兰州学刊》2023 年第4 期。因此经常使用“学习强国”的人可能具有更高的政治权利意识。

5.控制变量。从个体特征、务工特征、家庭特征及村庄特征方面选取可能对外出务工村民参与乡村治理产生影响的因素,将其加入模型进行控制,并控制了地区虚拟变量(具体变量的测量描述性统计见表1)。

表1 变量的定义、赋值及描述性统计

四、实证结果

(一)数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理影响的基准回归

本节考察村庄是否有数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理的影响,主要进行OLS 模型稳健标准误的回归(见表2)。在逐步加入个体特征、务工特征、家庭特征、村庄特征及地区虚拟变量等控制变量后的结果表明,村庄建立数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理始终具有显著正向影响,研究结果与理论预期一致,假说H1 得到验证。在控制变量方面,年龄、党员身份、自己或亲友中有人担任村干部或公务员、村规民约及所在村庄为小康村对外出务工村民参与乡村治理有显著的促进作用。然而,外出务工年限和配偶陪同外出务工会显著降低村民对乡村治理的参与度。

表2 数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理影响的基准回归

(二)稳健性检验

1.关于反向因果关系的讨论。一般来说,模型的内生性问题主要来源于双向因果关系和遗漏变量偏误。而村庄是否有数字治理平台和外出务工村民的乡村治理参与度的反向因果关系是相对较弱的,甚至几乎不存在。在数字乡村建设的背景下,各地都在积极推进乡村治理的数字化,村庄数字治理平台大多依托于上级政策安排,由村干部主导建立,受村民个体行为影响非常小。①例如,2017 年,山东菏泽全域开始推广“腾讯为村”,并把“腾讯为村”创建列入了政府工作报告。2020 年7 月,浙江建德正式推动“乡村钉”参与到该市乡村治理体系建设试点工作当中,并出台《关于加快推进“乡村钉”平台推广应用的实施意见》等相关政策文件。邬家峰(2021)、刘红波和林彬(2021)等的文章中所提到的村务微信群也是由上级政策部门监督指导建立的。实践和相关研究都表明,乡村数字治理平台建立是由政策驱动的。

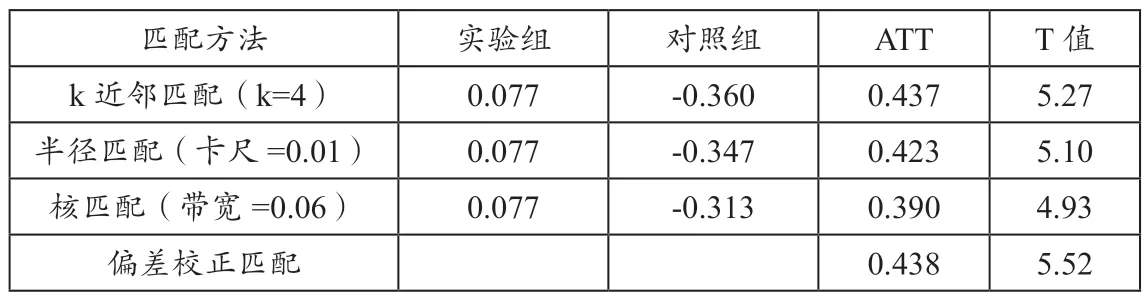

2.关于遗漏变量偏误的讨论。本文参照已有研究文献,将影响外出务工村民参与乡村治理的众多因素纳入到控制变量中,以降低一般遗漏变量的影响。对于样本自选择这类特殊的遗漏变量问题,本文使用倾向得分匹配法,设置尽量相似的对照组和控制组,以克服选择偏差问题。近邻匹配、半径匹配、核匹配和偏差校正匹配4 种方法的匹配结果见表3,4 种方法的平均处理效应(ATT)分别为0.437、0.423、0.390 和0.438,且在1%的水平下是显著的,说明倾向得分匹配法的实证结果与本文基准回归结果基本一致。

表3 数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理影响的倾向得分匹配结果

(三)数字治理平台影响外出务工村民参与乡村治理的中介机制分析

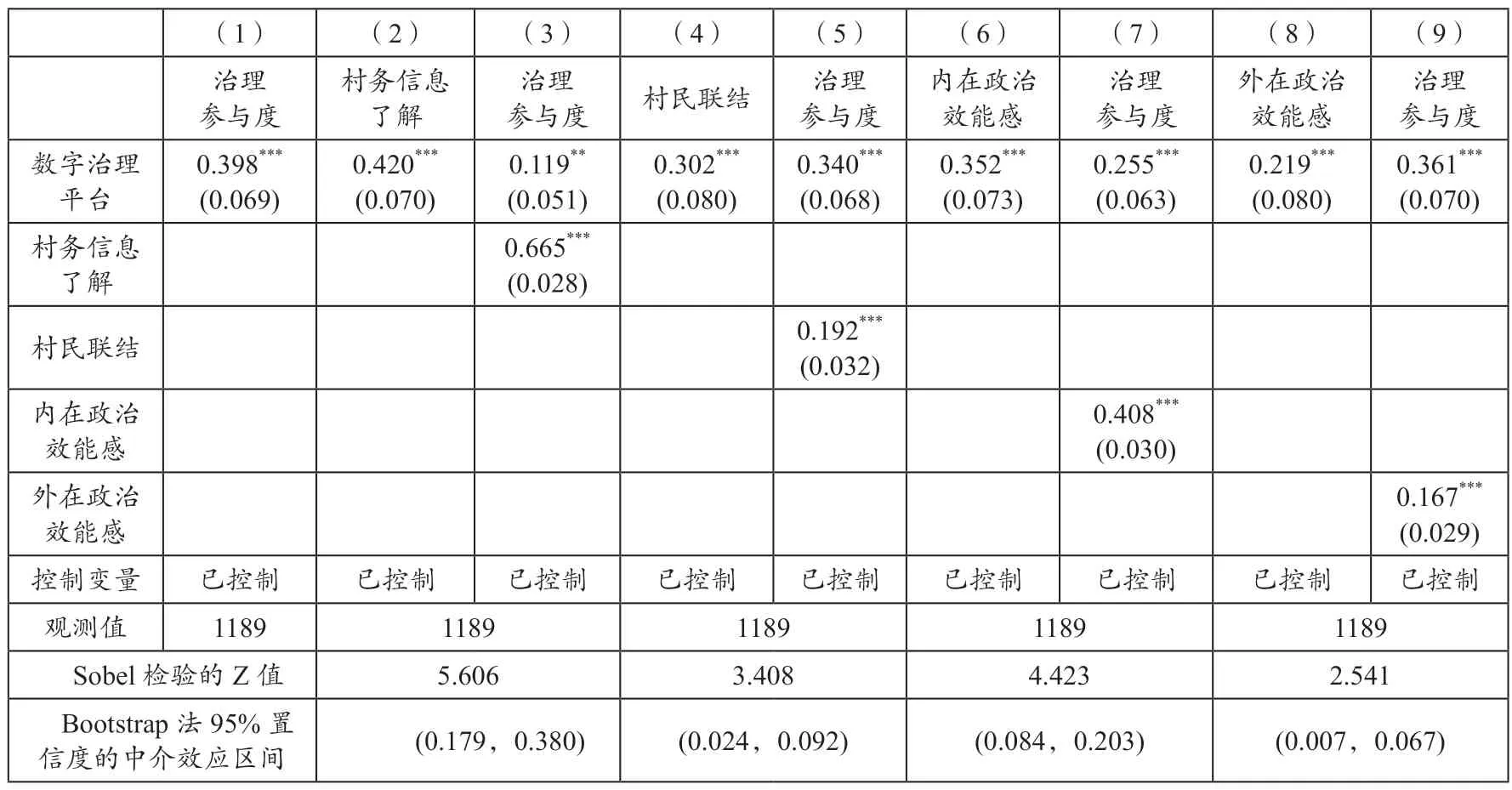

表4 报告了数字治理平台影响外出务工村民参与乡村治理的中介机制检验结果。其中,第(1)(2)和(3)列为村务信息了解机制的检验结果;第(1)(4)和(5)列为村民联结机制的检验结果;第(1)(6)和(7)列为内在政治效能感机制的检验结果;第(1)(8)和(9)列为外在政治效能感机制的检验结果。第(2)(4)(6)和(8)列的结果显示,数字治理平台对于四个中介变量的影响均为正向显著。第(3)(5)(7)和(9)列的结果表明,四个中介变量对于外出务工村民参与乡村治理的影响也都呈正向显著。同时,四个中介变量也通过了Sobel 检验和Bootstrap 法检验。这表明,四个中介变量具有显著的部分中介效应,假说H2a、H2b、H2c 和H2d 得到验证。

表4 数字治理平台影响外出务工村民参与乡村治理的中介机制检验结果

表5 调节效应检验结果

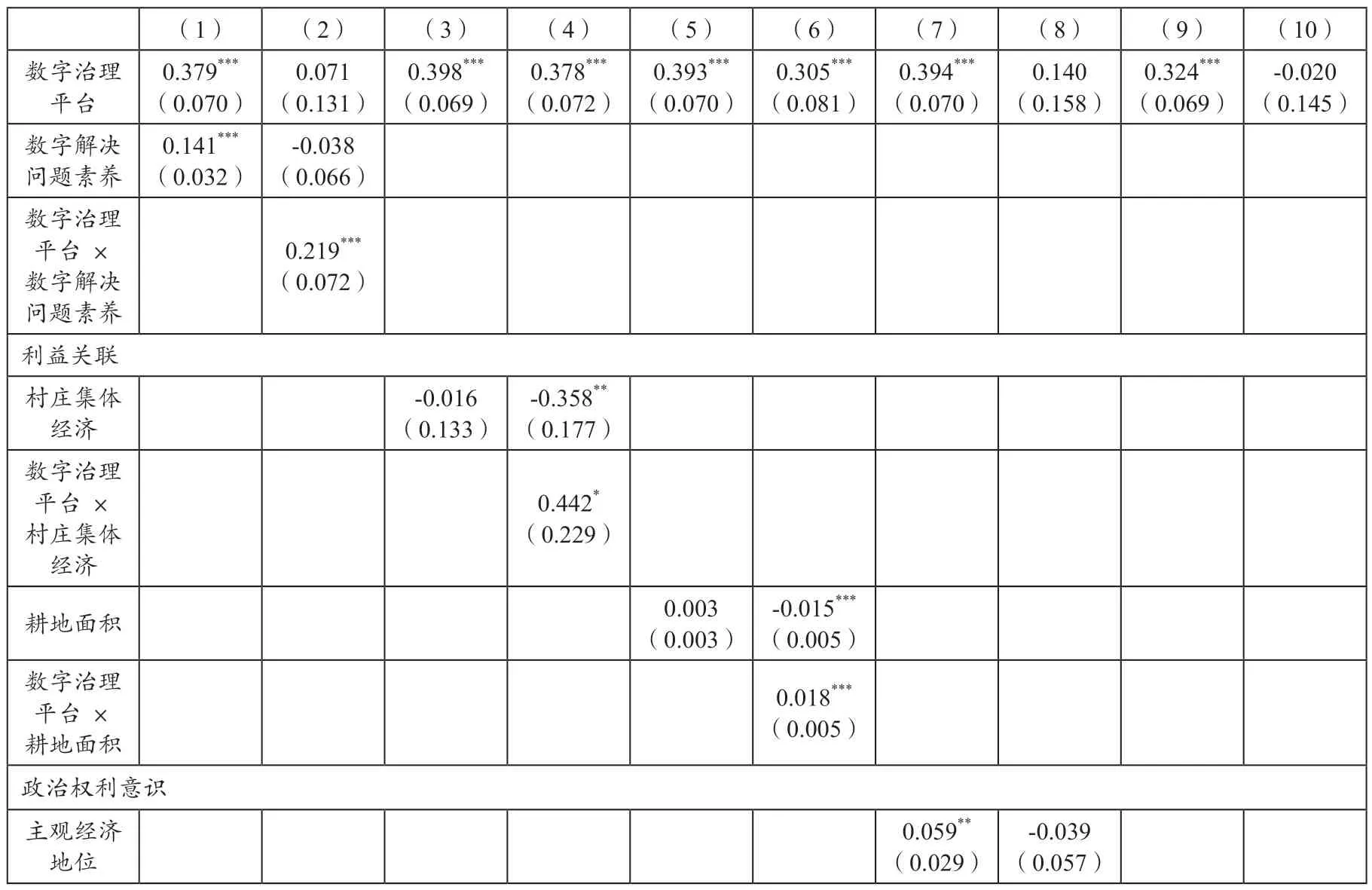

(四)调节作用分析

表4 报告了外出务工村民数字解决问题素养和参与治理动机(外出务工村民与村庄的利益关联、外出务工村民政治权利意识)的调节作用。第(1)—(2)的回归结果显示,村民数字解决问题素养有显著正向调节作用,假说H3 得到支持。第(3)—(6)列回归结果显示,代表外出务工村民与村庄利益关联的村庄集体经济分红和家中耕地面积有着显著正向调节作用,假说H4 得到支持。第(7)—(10)列的回归结果显示,代表外出务工村民政治权利意识的主观经济地位和应用“学习强国”有着显著正向调节作用,假说H5 得到支持。

五、结论与启示

如何让外出务工村民这一重要群体有效地参与乡村治理,是学术界和政府部门共同关注的课题。在当前我国大力推进数字乡村建设的背景下,本文基于技术赋能的视角,利用全国1189 个外出务工村民的调查数据,探讨数字治理平台对外出务工村民参与乡村治理的影响及其作用机制。主要结论如下:第一,数字治理平台对外出务工村民的乡村治理参与度有显著的正向影响;第二,村务信息了解、村民联结、内在政治效能感和外在政治效能感在数字治理平台影响外出务工村民乡村治理参与度的关系中起着部分中介作用;第三,数字治理平台对数字解决问题素养较高、利益关联较深、政治权利意识较强的外出务工村民的乡村治理参与度的正向促进作用更强。

本文的政策启示在于:首先,积极推动乡村数字治理平台的建设与应用,通过宣传和引导,让外出务工村民加入并使用数字治理平台,实现线上线下结合的乡村治理新模式。其次,探索建立以数字治理平台为载体的线上乡村公共空间,村干部和相关管理人员应借助平台做好村务信息公开,鼓励村民通过平台进行交流互动并对村庄事务发表意见,同时及时回应村民关切,真正提升村民政治效能感和参与度。再次,通过线上线下相结合的方式对村民进行数字技术培训,提升村民数字解决问题素养,充分发挥数字治理平台优势。最后,发展壮大村庄集体经济,让村民能分享到村庄发展的红利,提高村民与村庄的利益联结,增强外出务工村民对村庄公共事务的参与意愿。