舆情信息竞争式跨网络传播及干预策略研究

侯艳辉,张 昊,王家坤

(山东科技大学 经济管理学院,山东 青岛 266590)

一、引言

据第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年6月,我国网民规模达10.51亿,互联网普及率达74.4%;即时通信用户规模达10.27亿,短视频用户规模达9.62亿。[1]伴随通讯技术的快速发展,在十亿网民构成的我国数字社会众生群像下,以喜马拉雅、抖音、小红书等为代表的音、视频平台,逐渐成为网民重要的互动和社交渠道,也为网络舆情的传播与扩散提供了平台。自1994年我国接通国际互联网以来,舆情逐渐演化为一种外在于统治权力的制衡力量,而互联网、人工智能、移动终端的快速发展进一步放大了这一效应,引起了各级政府部门的高度重视。党的二十大报告指出:牢牢掌握党对意识形态工作领导权,全面落实意识形态工作责任制;加强全媒体传播体系建设,塑造主流舆论新格局,健全网络综合治理体系,推动形成良好网络生态;强调赢得网络舆论引导主动权需要把握时、度、效,这对占领意识形态制高点具有重要意义。

考虑到网民在认知水平和信息获取等方面的差异,围绕某一社会热点话题,往往真实信息与理解偏差共存,进而形成不同的观点:符合客观事实的正面舆情信息和曲解客观事实的负面舆情信息,从产生到持续传播的过程中存在正、负面舆情信息竞争式传播的特征,试图争夺用户有限的关注度。在线社交网络中舆情信息竞争式的传播在为网民带来便利、促进社会发展的同时,也为负面、非理性声音的扩散创造了条件,进而威胁经济发展与社会稳定。另外,随着通信技术的快速发展,社交网络平台种类剧增,在线网民数量突破十亿大关。相较于之前微博、微信并立的场面,现在社交平台呈现出百家争鸣的局面,抖音、知乎、soul等平台逐渐兴起,这些平台均可称为舆情信息传播平台或介质。社交网络平台种类繁多,随之而来网民可选择的传播渠道也日益增多,由于网民选择的传播介质不尽相同,仅研究某两个平台间的舆情信息传播不具代表意义,研究舆情信息在多个平台中的传播势在必行。值得注意的是,尽管社交平台趋向多样化、传播渠道呈现多元化,但不同平台其网络拓扑结构亦不同;舆情信息在不同拓扑结构的平台间传播赋予了舆情信息跨网络传播的特点,也为舆情信息传播的监管与治理带来一定挑战。鉴于此,舆情信息竞争式跨网络传播及干预的系统研究,可为政府等监管主体积极引导舆情信息的扩散提供实践依据,可促进我国信息安全与应急管理水平提升,实现进一步净化网络空间的目标。

梳理相关文献发现,舆情信息的相关研究主要涉及舆情信息竞争式传播过程与干预策略两个方面。具体而言,考虑到舆情信息传播过程的不可复制性特征,分析舆情信息竞争式传播的载体网络与交互机制,进而构建舆情信息竞争式跨网络传播模型,是舆情信息竞争式传播过程研究的主要内容。一是网络拓扑结构对舆情信息传播的影响。在线社交网络作为舆情信息传播的载体,其拓扑结构决定了信息的传播路径。网络拓扑结构对舆情信息传播的影响主要体现在网络度异质性、[2]社区结构、[3]有向结构、权重分布、[4]多层网络、[5]28,[6]471,[7]时序网络[8]等方面。二是舆情信息竞争式传播的交互机制。关于两种竞争信息共存、交互传播机制的研究有:在产品口碑层面,考虑到正负面口碑同时存在,Wang等提出社交网络中口碑传播离散模型,发现正负面口碑可以相互抵消[9]121;以食品安全信息为研究对象,任建超和韩青定义正负面信息分别具有不同的传播速度,并且假定两者之间具有相互渗透的竞争关系,可以一定概率实现相互转化;相较于正面信息而言,社交网络中的负面信息更能够引起网民的关注,[10]2833Yan和Jiang发现任一类舆情信息均无法在竞争传播中持续保持主导地位[11]。三是舆情信息传播模型。经梳理发现,学者们对舆情信息传播模型的构建主要从微观与宏观两个视角进行。微观视角重点关注用户之间的交互机制对舆情信息传播过程的影响,代表性的模型有以Ising模型扩展的一系列观点动力学模型、[12]线性阈值模型[13]等。如在Ising模型的基础上,Lorenz引入了信任阈值的概念,重新定义了群组观点交互的规则;[14]宏观视角,重点从整体层面关注各类人群的变化并分析舆情信息的传播规律,代表性的模型为传染病传播模型、[15]谣言传播模型[16,17]以及基于复杂网络的系列信息传播模型[18]。

针对舆情信息的传播,设计有效的干预机制是国内外学者关注的另一重点问题。对于正面舆情信息,尽可能最大化其传播范围;但对于负面舆情信息,希望最大程度地降低其社会影响。前者被称为影响力最大化问题,后者被称为污染最小化问题。一是影响力最大化问题。在假设个体属性不变的情况下,影响力最大化问题的核心在于,识别网络中最具有影响力的节点集合,使信息的传播范围最大化。学者们提出诸多判别方法,如节点度、介数、[19]中心度、[20]效率中心性、K-shell值、[21]节点组[22]等来解决该问题。二是污染最小化问题。该问题的核心在于,度量节点或连边删除后对网络连通的破坏程度,以此来反映网络中节点或连边的重要性。对于该问题的解决,学者们主要从传播阈值、节点层面、连边层面三个角度提出解决方案。[23,24]如在节点层面,与影响力最大化问题类似,识别网络中对信息传播最具影响力的用户集合,加以删除或免疫进而抑制舆情信息的传播。为了提升管理策略的可操作性,在无标度网络中,删除连接大度节点间的连边能够有效控制复杂网络中的疾病传播,即连边层面的管理策略。

综上所述,围绕舆情信息竞争式传播及干预,学者们已经取得了较为丰富的研究成果,但该领域也存在进一步的研究空间:一方面,目前舆情信息竞争式传播多基于单层网络,双层网络中的动力学过程研究多基于单类舆情信息,鲜有学者讨论双层社交网络中舆情信息竞争式的演化过程。另一方面,针对舆情信息传播过程的管理与干预,当前的干预策略多从宏观角度出发,侧重于“事后补救”,缺少“未雨绸缪”,指导管理实践的能力有待进一步提升。而作为社会精细化治理过程中的重要一环,舆情信息传播干预时效度及优化研究可增强舆情信息干预策略的针对性与时效性,具有重要的管理实践意义。基于此,在复杂网络理论与平均场理论的基础上,本文建立舆情信息竞争式跨网络传播模型,并通过仿真实验分析诸多因素对舆情信息竞争式跨网络传播过程的影响;随后,基于提出的模型,重点讨论两类舆情信息传播治理的关键方向;最后,针对不同拓扑结构的社交网络,提出干预策略并进行优化,为社交平台、政府等监管主体开展舆情信息的管理决策提供实践依据。

二、舆情信息竞争式跨网络传播模型

(一)双层在线社交网络概念模型

伴随通讯技术的不断发展,互联网作为最大的信息集散地,俨然成为公众舆论的“第二战场”。以微信、微博、抖音等为代表的各类社交平台已成为舆情信息扩散的主要载体。尽管社交平台趋向多样化、传播渠道呈现多元化,但不同平台及传播渠道的网络拓扑结构大致可分为开放式在线社交网络(Open Online Social Networks,Open OSN)和封闭式在线社交网络(Closed Online Social Networks,Closed OSN)两类,故本文旨在建立双层在线社交网络模型,研究两类拓扑结构间舆情信息竞争式跨网络传播规律。

在线社交网络作为一类社会结构,由社会中个体与网络中用户之间的关联关系共同构成。换言之,社交网络即关系网络,从复杂网络视角来看,复杂系统中的节点可以代表组织、虚拟用户、实体等,节点之间的边或链接代表不同实体之间的某种联系,如合作关系、朋友关系、师生关系等。基于这些关系,各类信息在个体与群体之问相互传递,信息不断传递、迭代的过程就是信息在在线社交网络中的传播过程。

值得注意的是,伴随信息传播平台的多样化,不同平台中用户间的关系强度呈现出一定差异性。如微博、抖音、知乎、小红书、Twitter类的社交平台,其特征为泛传播、浅社交、弱关系,用户关系的建立多取决于个体的兴趣;而微信、QQ、Facebook类的社交平台,其传播大多为“点对点”强关系下的转发分享,用户关系的建立多取决于个体的社会关系,结合团队前期研究成果以及新浪、Facebook、Twitter等社交网络的部分结构实际数据,本文将在线社交网络(Online Social Networks,OSN)平台划分为以下两类。

开放式在线社交网络(以下简称“开放式OSN”):用户之间社交关系的建立具备单向认证与实时访问的特点,即用户B关注用户A后,便可随时获取用户A发布的信息与内容,即使用户之间并不熟悉甚至并不认识,该网络类型中的用户好友涵盖范围较广,但彼此之间的关系强度较弱。在该类网络中,用户关注的对象存在个体偏好选择,如用户往往倾向于关注自身感兴趣的“大V”“网红”“明星”等用户。另外,结合爱丁堡大学2019年发布的Facebook的部分网络结构数据与相关研究,发现该类网络的度基本符合幂率分布的特征,如新浪微博网络、抖音网络等。

封闭式在线社交网络(以下简称“封闭式OSN”):用户之间社交关系的建立具备双向认证与非实时访问的特点,即用户B与用户A需要相互验证方可建立联系,进行信息交互。根据在线社交网络用户之间的关系特征,用户的好友涵盖范围相对较窄,彼此之间表现出较强的社会关系。在该类网络中,用户好友的添加多来自熟人圈层,用户之间互为好友的概率较高,小世界特性显著,如微信网络、QQ网络等。

如图1所示,在双层在线社交网络概念模型中,开放式OSN与封闭式OSN分别代表两类舆情信息的传播平台,每一层社交网络内部的节点代表该类网络平台的用户,连边则代表平台用户之间的关注或好友关系;而双层在线社交网络之间的垂直连边代表节点一一对应,即某用户可能同时拥有一个微博账号和一个微信账号,但账号的背后代表同一用户。

图1 双层在线社交网络概念模型

(二)用户状态定义

结合实际舆情信息竞争式传播特征,考虑到舆情信息传播与疾病扩散的动力学特征相似,在传染病、谣言传播模型及相关研究的基础上,[25]将舆情信息竞争式传播过程中用户状态定义为:

未知者:在开放式OSN与封闭式OSN中均尚未接触到舆情信息的用户,记为SS。

免疫者:在开放式OSN与封闭式OSN中均处于免疫状态的用户,包括接触到舆情信息未进行传播的用户,以及在传播舆情信息后退出舆情信息传播的用户,记为RR。

传播者:已经接触到某类舆情信息,且正在社交网络中传播舆情信息的用户。其中,根据舆情信息传播的渠道及种类,将传播者进一步细化为:单层网络传播者与双层网络传播者分别用上角标A或B、AB加以表示。正面舆情信息传播者与负面舆情信息传播者,分别用下角标P、N加以表示,具体划分如表1所示。

表1 传播者状态定义

(三)跨网络传播规则

基于上述状态定义并结合实际案例中舆情信息的传播过程,定义舆情信息竞争式跨网络传播规则如下。

1.当未知者接触到正面舆情信息时,部分未知者会根据自身的社交偏好分别以概率α1与α3选择在开放式OSN或封闭式OSN中传播正面舆情信息;当未知者接触到负面舆情信息时,部分未知者会根据自身的社交偏好分别以概率α2与α4选择在开放式OSN或封闭式OSN中传播负面舆情信息。考虑到部分网民对所传播的舆情信息不感兴趣,定义其以概率η成为免疫者。

图2 舆情信息竞争式跨网络传播状态转换图

各类主体数量随时间变化的动力学方程为:

(1)

(四)传播参数分析

在线社交网络中舆情信息竞争式传播主要依赖于用户的信息转发行为,具有较强的随机性和不确定性,而用户的状态转移概率是描述该过程的重要参数。在以往研究中,大多将其定义为常数;[10]2836,[18]267而在两类舆情信息实际传播过程中,尤其是在未知者向传播者的状态转移过程中,其状态转移往往会受到诸多因素的影响,如两类舆情信息传播者的相对数量、用户自身偏好等,故用户的状态转移概率应为上述因素的函数。

1.未知者状态变化分析

由上述传播规则可知,未知者在接触到其不感兴趣的舆情信息时,以概率η进入免疫状态。另外,在互联网时代,受到从众心理的影响,“随大流”的言论与行为更加普遍,好友中传播者数量越多,网民越容易选择传播该类舆情信息。基于此,引入变量ω作为用户选择传播正负面舆情信息的判断依据,具体为:

(2)

考虑到两类舆情信息扩散渠道的多样性和个体社交偏好的差异性,用户在接触到某类舆情信息后,会根据自身的社交偏好选择在开放式OSN或封闭式OSN中传播。鉴于此,定义用户分别以概率κA与κB在开放式OSN与封闭式OSN中传播传播舆情信息,开放式OSN中的节点i与封闭式OSN中的节点j相互对应,均代表同一主体,即Ai↔Bj。

综上所述,双层在线社交网络中,未知者转化为单层网络传播者的状态转移概率为:

(3)

2.传播者状态变化分析

三、舆情信息竞争式跨网络传播的仿真实验及分析

为讨论舆情信息竞争式跨网络传播过程,探索其传播规律及分析诸多因素对舆情信息竞争式传播过程的影响机制,本节拟对构建的舆情信息竞争式传播模型进行仿真模拟。

(一)实验环境设置

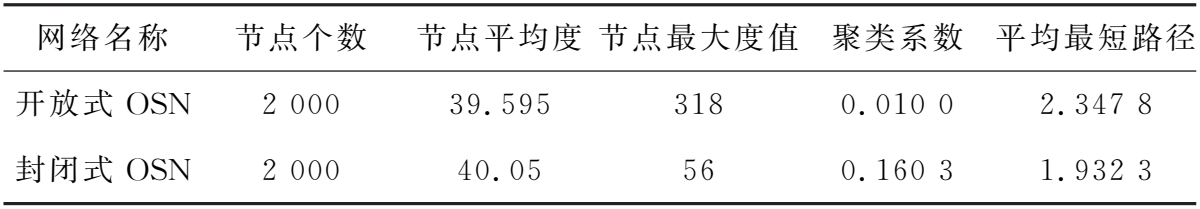

由上述讨论可知,封闭式OSN匀质性特征较为显著,而开放式OSN具有较强的异质性特征,在线社交网络中存在少量用户(如“大V”和“名人”等)拥有数量较多的关注者。在已有研究的基础上[5],本文选择NW小世界网络模拟封闭式OSN,选择BA无标度网络模拟开放式OSN。两种网络的拓扑结构参数如表2所示;度分布见图3(坐标为双对数坐标),其中p(k)代表度值为k的概率,k则代表每个节点的度值。

表2 开放式OSN和封闭式OSN的结构参数

图3 开放式OSN(a)与封闭式OSN(b)度分布

在舆情信息传播的初始阶段,网络中传播者的数量非常少,大部分用户均处于未知状态。因此,在初始时刻,分别在开放式OSN和封闭式OSN中随机选取10个节点传播正、负面舆情信息,其余节点均处于未知状态。而对于其余参数的定义,结合相关文献、[5]32,[10]2834,[18]267问卷调查以及实际舆情信息传播数据等渠道,设置实验参数:N=2 000,η=0.1,ε1=0.1,ε2=0.1,ε3=0.1,ε4=0.1,γ1=0.15,γ2=0.15,γ3=0.15,γ4=0.15,β1=0.1,β2=0.1。为了降低随机性带来的误差影响,将每次仿真实验独立进行100次,用100次实验结果的平均值作为最终结果进行分析。

由实验参数设置可知,在线社交网络中舆情信息竞争式传播主要与两个因素相关:一是网络的拓扑结构,体现了用户邻居节点的状态以及可能接触到的舆情信息路径的多寡;二是用户的状态转移概率,体现了用户主动传播意愿的大小。基于此,本节将重点观察上述两个因素对社交网络中两类舆情共演化过程的影响。

(二)舆情信息竞争式跨网络传播过程分析

已有研究表明耦合的网络结构对单一类舆情信息扩散具有促进作用,[5]28,[6]479但对舆情信息竞争式传播的影响却未形成统一的研究结论。基于上述实验参数进行仿真实验,研究两类舆情信息在双层在线社交网络中的传播机制。

为清晰展示实验结果,定义ρP与ρN分别为在线社交网络中正负面舆情信息传播者的密度。另外,根据正负面舆情信息出现的位置不同,将实验情境分为:(a)负面舆情信息率先出现在开放式OSN中,而正面舆情信息率先出现在封闭式OSN中;(b)正面舆情信息率先出现在开放式OSN中,而负面舆情信息率先出现在封闭式OSN中;(c)正负面舆情信息同时出现在开放式OSN中;(d)正负面舆情信息同时出现在封闭式OSN中。仿真结果如图4所示。

图4 舆情信息竞争式跨网络传播过程

由实验结果可知,整体而言,不同情境下两类舆情信息的传播过程大致相似,但是也存在一定差异。由图4(a)可知,在舆情信息竞争式跨网络传播过程中,正负面舆情信息在初始阶段的传播速度非常快,呈现出爆发式增长态势,ρP与ρN在t=4时刻即达到其峰值,且存在ρN>ρP;随着时间的推移,负面舆情信息持续保持竞争优势。基于上述特征,本文给出以下猜想:在开放式OSN中率先传播的舆情信息在信息扩散过程中具有竞争优势。

另外,综合图4(c)(d)可知,当正负面舆情信息同时出现在开放式OSN与封闭式OSN时,两类舆情信息的传播曲线近乎重叠,竞争演化结果无法分出胜负;且图4(c)(d)中ρN的峰值显著低于图4(a)中ρP的峰值,表明当正负面舆情信息同时在相同网络中爆发时,负面舆情信息传播被显著抑制,且传播规模有所减小。

上述两类在线社交网络,均以其独特的网络结构特征为舆情的监管带来一定困难。面对负面舆情信息在开放式OSN中的爆发与扩散,一方面,监管主体可利用政务微博、短视频的形式进行公开澄清和高效回应;另一方面,亦可通过资深评论者、微博大V、抖音网红,向网民传递事件真相,引导网民客观、冷静地面对舆情危机。反观微信、QQ等小世界特征显著的社交网络,由于封闭性较强,针对该类社交网络中舆情信息的管控,监管主体可建立社情民意反映制度,如微信留言板,增加用户表达诉求的途径,确保舆情信息持续健康的发展,建立起风清气正的网络空间。

(三)实验参数的敏感度分析

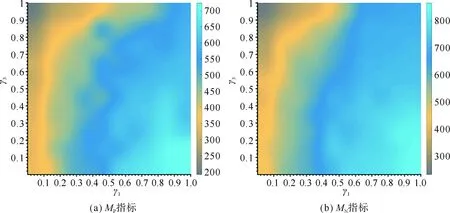

上文主要讨论了拓扑结构对舆情信息竞争式传播过程的影响,本节将重点探讨状态转移概率对舆情信息竞争式跨网络传播过程的影响。为清晰展示实验结果,定义测度指标MP=Max(P(t))、MN=Max(N(t))分别为社交网络中正负面舆情信息传播者数量的最大值,MN越大代表负面舆情信息传播范围越广。此外,在单层网络传播者向双层网络传播者发生状态转移的过程中,主要受到基础概率(γ1、γ2、γ3、γ4)的影响,为分析两类舆情信息传播者的数量对实验参数变化的敏感度,首先固定γ2=0.15、γ4=0.15,调整γ1、γ3∈(0,1],得到图5(a);随后,固定γ1=0.15、γ3=0.15,调整γ2、γ4∈(0,1],得到图5(b)。

图5 单层网络传播者状态转移概率对舆情信息竞争式传播过程的影响

由实验结果可知,单层网络传播者的状态转移概率均显著影响两类舆情信息的演化过程,且两类舆情信息呈现出类似的变化过程。具体而言,随着单层网络传播者状态转移概率γ1、γ3的增加,在线社交网络中正面舆情信息的传播逐渐占据优势(如图5(a)所示),压缩了负面舆情信息的传播空间;而随着单层网络传播者的状态转移概率γ2、γ4的增加,在线社交网络中负面舆情传播者的数量不断增加(如图5(b)所示),正面舆情信息的扩散空间遭到挤压,实验结果符合预期。

值得注意的是,对比两种情境下两类舆情信息的演化过程可知,正负面舆情信息传播者的密度变化沿着γ1与γ2的方向层次分明,而沿着γ3与γ4的方向无显著变化。如图5(b)中,当γ2→0时,随着γ4的增加,负面舆情信息的传播始终占据主导优势,舆情信息的传播环境进一步恶化。另外,图5(a)也呈现出类似的变化。结合上述实验结果可知,在线社交网络中舆情信息竞争式传播对γ1与γ2呈现出较强的敏感度,即主要依赖于开放式OSN中用户的传播行为。

便捷的信息传递方式赋予了在线社交网络中舆情信息传播速度快、传播范围广的特征,上述研究结果对舆情信息的实践管理具有一定启发:面对社交网络中社会热点话题引发相关负面舆情信息的传播,一方面,监管主体应充分利用抖音、微博等社交平台,及时披露真实信息,刊发有说服力的文章,使主流信息、正面信息占领网络阵地;另一方面,可以利用如微博超话、抖音直播间等新型模式,拓宽网民反映诉求的渠道、建立开放透明的舆情回应制度,对舆情信息实时监测,实现监管主体对舆情信息的主动处置。

四、舆情信息竞争式跨网络传播的干预策略研究

(一)干预策略精细化定义

由上述分析可知,若任由负面舆情信息在在线社交网络中传播,而不施加任何干预,可能会混淆视听,引发政府信任危机乃至社会动荡。因此,政府、社交平台等监管主体需要采取相关措施遏制负面舆情信息的传播。在管理实践中,考虑到网络环境的复杂性,监管主体可能无法约束网络中全部传播者的行为;此外,监管主体对负面舆情信息传播的干预时机与干预强度也是需要讨论的重点议题。基于上述问题,引入三个重要参数τ∈[0,20]、μ∈(0,1]和C:τ代表监管主体对舆情信息传播介入的时机,μ代表监管主体对负面舆情信息传播者干预的比例,而C代表监管主体干预负面舆情信息传播过程的成本。

由上述讨论可知,在监管主体对负面舆情信息传播的监管与治理过程中,存在诸多治理方向,如干预时机、干预强度等,鉴于此,识别关键的治理方向,有效抑制负面舆情信息的大范围扩散,对营造清朗的网络空间具有重要实践价值。

(二)干预时机与干预强度对舆情信息竞争式传播过程影响

在第三节(一)的参数设置基础上,固定μ=0.1,调整τ∈[1,20],在τ时刻选择10%的负面舆情信息传播者进行干预,讨论干预时机对舆情信息竞争式传播的影响。其中,ρP|τ=0、ρN|τ=0表示监管主体未干预时正负面舆情信息传播者的密度,实验结果如图6(a)所示。随后,固定τ=4,随后调整干预强度μ∈(0,1],在τ=4时刻选择干预强度为μ的负面舆情信息传播者进行干预,讨论干预强度对舆情信息竞争式传播的影响,实验结果如图6(b)所示。

图6 干预时机(τ)与干预强度(μ)对舆情信息竞争式传播过程的影响

由实验结果可知,干预时机和干预强度均显著影响两类舆情信息的扩散。整体而言,在对负面舆情信息传播的干预过程中,存在有效的干预时机区间(τ∈[1,7]),且舆情干预时机越早其干预效果越显著。如图6(a)所示,在舆情传播初始阶段,越早披露真实信息、回应虚假信息,正面舆情信息的传播优势越显著;若干预时机过晚(τ>7),负面舆情信息已经在社交网络中大规模扩散,甚至已造成舆情失控的局面,监管主体的干预策略无法起到预期的效果。另外,随着干预强度逐渐提升,负面舆情信息的传播空间被逐渐压缩。如图6(b)所示,在监管主体干预负面舆情信息传播时,随着μ的增加,ρN逐渐降低,而ρP的曲线变化较为平稳。

综上可得,干预强度(μ)与干预时机(τ)均显著影响着舆情信息竞争式传播过程。接下来本节将借助光谱图,重点对比分析二者对舆情信息竞争式传播过程的影响程度。定义τ∈[1,20]与μ∈(0,1],仿真结果如图7所示。

图7 干预时机(τ)与干预强度(μ)对舆情信息竞争式传播的综合影响

由实验结果可知,干预时机与干预强度共同影响着两类舆情信息的演化过程。整体而言,随着干预时机的逐渐推迟(τ→20)及干预强度的逐渐减弱(μ→0),负面舆情信息传播者数量不断增加,而正面舆情信息的扩散则被显著抑制。另外,值得注意的是,干预时机与干预强度对两类舆情信息演化过程的影响也存在一定差异,如由图7可知,正负面舆情信息传播者的数量沿着干预时机的方向变化层次分明,而干预强度对舆情信息竞争式传播过程的影响非常小。具体而言,如在图7中,当τ>3时,即使监管主体施加最大的干预强度(μ→1),仍无法保证正面舆情信息的传播占据优势,此时负面舆情信息仍在社交网络中大范围扩散;而当τ<3时,即使监管主体选择较低的干预强度(μ→0),仍可以将负面舆情信息传播者的数量控制在较小范围。

结合上述实验结果可知,相较于干预强度,在线社交网络中舆情信息的扩散对监管主体干预时机的变化更加敏感。上述研究结果对舆情信息的监管与治理具有一定启发,面对互联网中的负面报道和爆料时,政府、社交平台等监管主体应重点把握好对负面舆情信息传播介入的时机,在了解事情原委的基础上,第一时间抢占舆论先机,快速回应虚假信息,及时反馈处置情况,将负面隐患消除在萌芽状态。

(三)监管成本对舆情信息竞争式传播过程影响

1.定义监管成本

一般而言,监管主体干预策略的成本正比于干预强度,即主要受到负面舆情信息传播者的网络地位及其数量的影响。在识别网络影响力的诸多方法中,有节点度、介数、中心度、K-shell值等,而本文在舆情信息竞争式传播模型的构建过程中,重点考虑用户之间的好友数以及粉丝数,并以用户周围传播某类舆情信息人数的占比作为其是否传播舆情信息的依据,故选择用户的节点度作为其网络地位的直观体现。

将网络中负面舆情信息的传播节点根据度值进行降序排列,随机选取部分节点作为干预节点,定义该干预策略为S1;优先选取高度节点作为干预节点,将该策略定义为S2;优先选取低度节点作为干预节点,令该策略为S3。此外,将干预强度划分为4个等级:μ1=5%,μ2=10%,μ3=20%,μ4=30%。定义Qn(n=1,2,…Scale*μi)为监管主体干预负面舆情信息传播者的数量,Scale为负面舆情信息传播者的总人数。

结合上述分析以及在相关研究的基础上,[5]32,[9]124定义监管主体干预策略的成本函数为:

(4)

2.干预策略

另外,为清晰展示干预效果是否显著,定义参数δ=Max(P(t))/Max(N(t))作为观测变量,令δ=1作为检验干预效果的标准线。如果δ>1,说明正面舆情信息传播者的数量多于负面舆情信息传播者的数量,干预措施取得预期的干预效果,如果δ<1,则说明干预效果不显著。实验结果如图8所示。

图8 开放式OSN(a)与封闭式OSN(b)监管主体干预策略的效果

3.仿真结果分析

由上述研究结果可知,针对开放式OSN中负面舆情信息的传播,相较于普通网民,监管主体应该优先选择少量传播负面舆情信息的权威节点作为干预对象,可以显著影响两类舆情信息的演化结果。在面对网络舆论中的“伪民意”和各类不良信息、不良现象时,监管主体应有的放矢地予以制止和引导,着重对传播负面舆情信息的微博“大V”或者“抖音网红”进行管控,如采取与信息发布者沟通删除、与平台管理部门沟通删除或者禁言等措施,消除谣言滋生的土壤,对维护网络良好生态具有重要的实践价值。而在封闭式OSN中,监管主体应以干预舆情信息传播者数量最大化为目标,一方面,选择大量的普通网民作为正面舆情初始传播者,如鼓励并支持微信朋友圈中用户转发正面舆情信息;另一方面,对突破法律底线的言论或谣言进行合理规范,压缩负面舆情信息生存的空间,对引导封闭式较强的在线社交网络中舆情信息传播有着显著效果。

五、结束语

随着云计算、大数据、5G等信息传播技术的迅猛发展,在线社交网络作为时代媒介正深刻改变着舆论生态。在线社交网络的广泛参与性、互动性、开放性及平台的多元化等特征赋予了舆情信息新的特征,进一步增加了舆情引导的难度,受到学术界与管理实践的广泛关注。鉴于此,本文设计了舆情信息竞争式跨网络传播模型,探讨了两类舆情信息的传播规律;随后讨论了干预时机、干预强度对舆情信息竞争式传播过程的影响,识别舆情治理的关键方向;最后针对开放式OSN与封闭式OSN,在成本约束条件下,分别提出干预策略并进行了优化。主要研究结论有:开放式OSN决定了两类舆情信息的演化结果;在线社交网络中舆情信息竞争式传播主要依赖于开放式OSN中用户的传播行为;在对负面舆情信息传播进行干预时,存在有效的干预时机区间;且相较于干预强度,干预时机对在线社交网络中两类舆情信息扩散影响更为显著;在成本约束条件下,在开放式OSN中,政府等监管主体选择干预对象时应以用户影响力为目标;而在封闭式OSN中,政府等监管主体选择干预对象时应以用户数量最大化为目标。基于实验结果与分析,对在线社交网络中舆情信息的传播与管理提出了针对性建议,对政府、社交平台等监管主体引导网络舆论、净化网络空间具有一定的理论价值与实践意义。