行为需求下的城市社区公共空间研究

汤淇越

With focus on Lane 148 Community in Shanghai as the research object, this article systematically analyzes the constituent elements and basic contradictions of community space through field survey, mapping and interview, sums up the characteristics of residents daily behaviors and activities in the community public space, and puts forward strategies for creating vibrant community public space.

老旧社区的公共空间原本是一个城市最具有生活气息和活力的地方,但如今,随着城市的扩张建设和对老旧社区的忽视,造成城市社区公共空间活力的下降。本文以上海市南昌路148弄社区为研究对象,通过实地调研、测绘与访谈等方法,系统分析了社区空间构成要素和基本矛盾,总结了社区内公共空间中居民的日常行为活动特征,并提出营造活力社区公共空间的策略。

针对中国城市建设增量与存量关系的转型,各个城市相继开始了大规模的老旧社区建设与改造项目。社区空间作为居民使用率较高的空间受到极大关注。但是相对于人们对城市社区公共空间发展需求的不断加强,社区空间的质量并没有得到相应的改善。人们以往所熟悉的充满生活气息的多样性社区空间逐渐消失,变得乏味无趣,而人们与社区公共空间的联系逐渐降低,往往是匆匆路过而不愿多做停留,缺少人们参与活动的社区空间给人以冷漠感。

社区空间和使用者相关行为活动的研究涵盖了许多学科,包括环境行为学、建筑学、心理学等,众多研究者从不同的角度对社区空间要素进行观察、提取、分析,提出了社区户外空间的改善和优化策略。

赵子婧通过对社区活动空间的整体调研,从环境行为学的角度出发,提出营造有序社区空间的提升策略;王志强等人从人群行为和空间类型中分析各类空间里行为与空间要素的关系,从“保留”与“改造”2个层面提出社区街道空间优化策略;曾旭东和黄亚鹏提出了从民俗资源共享的角度对老社区公共空间的更新改造策略。

以往社区改造大多聚焦于社区的物质空间优化设计方面,较少从使用者的角度考虑户外行为所需的空间。因此,该文在前人研究的基础上进行总结分析,从而希望激发一个老社区的活力以及提高居民生活质量。

一、研究对象及研究方法

1.研究对象与范围

“公共空间”一词,“公共”体现了公平性,“空间”则体现了使用性。社区公共空间一般是指社区的入口空间、街巷空间、节点空间等。老社区的公共空间原本是一个城市最具活力以及人文生活气息的地方,但如今在现代生活模式的沖击以及对公共空间的忽视下造成公共空间活力下降、空间沉寂、生活行为丢失。老社区的公共空间具有归属感,即环境的识别性与认同感,长时间在此生活的人们通过各种方式和事件相互交往,形成亲疏远近各异的人际关系网;清华大学的王鹏博士认为,老社区公共空间虽然是城市公共空间等级中的最小等级,但却是城市历史文化发展的重要组成部分。因此,本文以上海市南昌路148弄社区公共空间作为研究对象,居民的主要室外活动空间为社区内公共空间。(图1)

2.研究方法

本文对使用者在社区空间的行为活动进行观察调研,统计行为活动种类及使用频率,结合发生不同行为所需的活动空间,发掘使用者行为需求与社区空间要素之间的潜在关系,运用城市空间相关设计理论对其进行分析研究探索,指出存在的问题并提出相关改进措施。

二、社区公共空间要素分析

凯文林奇在《城市意象》一书中,通过对美国波士顿,洛杉矶等三座城市的市民进行研究,提出了街道路径、边界、地域、节点、标志五要素;卢原义信在《外部空间的设计》中将户外空间分为积极空间(P空间)、消极空间(N空间)以及复合空间(PN空间)。即空间道路的边界都是建筑实体,这些空间都由地面和建筑立面这两个要素限定,所以都是积极空间;而那些被私人物品侵占的公共空间则为消极空间。

1.空间尺度分析

D/H比是空间感受的重要评价指标之一,不同高宽比决定了不同的心理感受。经过调研测绘,通过街道宽度与两边建筑高度的比值(建筑高度为H,空间宽度为D)对社区空间尺度(图2)进行分析可知,空间中的D/H大约为0.5,虽然小于1,是一个比较舒服的状态,有一种闹中取静的悠闲体验。

2.空间界面分析

社区空间界面是人们感知和认识社区环境的首要步骤,空间界面的特征不仅起到引导行为意识的作用,激发人们的交流、观望等一系列行为,也直接决定了人们在其中的感受。

扬·盖尔在《交往与空间》中提出了硬性界面和柔性界面的问题。前者只适宜短暂的出入,后者才会产生滞留。以界面在社区空间的位置为分类依据,可以将空间界面分为侧界面和底界面。南昌路148弄社区的侧界面主要是以建筑的硬质墙面为主,外墙材料为简单的米色涂料,给人以清冷感;而底界面则包括水泥路面和绿化两部分。此外,社区空间缺乏相关的城市家具和一定的绿化设施,使得侧界面和底界面之间缺乏柔性转换的界面,缺乏人情味,逼迫人快速通过,不想停留。

3.社区空间的现存矛盾

148弄社区现状功能以居住为主,公共服务设施较为落后。通过调研观察和对一些居民进行访谈后总结出社区公共空间的一些现存矛盾。

4.空间环境滞后,缺乏活力。

148弄和大多数老旧社区类似,公共空间内部存在较多的消极空间,并且由于管理力度不强,公共空间分区不合理,导致很多公共空间被占用;同时社区整体缺失绿化,降低了整体空间的视觉享受。(图3)

5.社区邻里缺乏交流。

传统社区的邻里互动性本该是值得期待的,但通过访谈得知148弄社区邻里间缺乏沟通交流。原因一来是社区内部公共设施不完善,有且利用率不高;二是很多老人肩负着看护小孩的重担,考虑到户外缺乏安全的活动场地,就更多地选择室内活动。

三、社区公共行为特征分析

1.社区人群行为特征分析

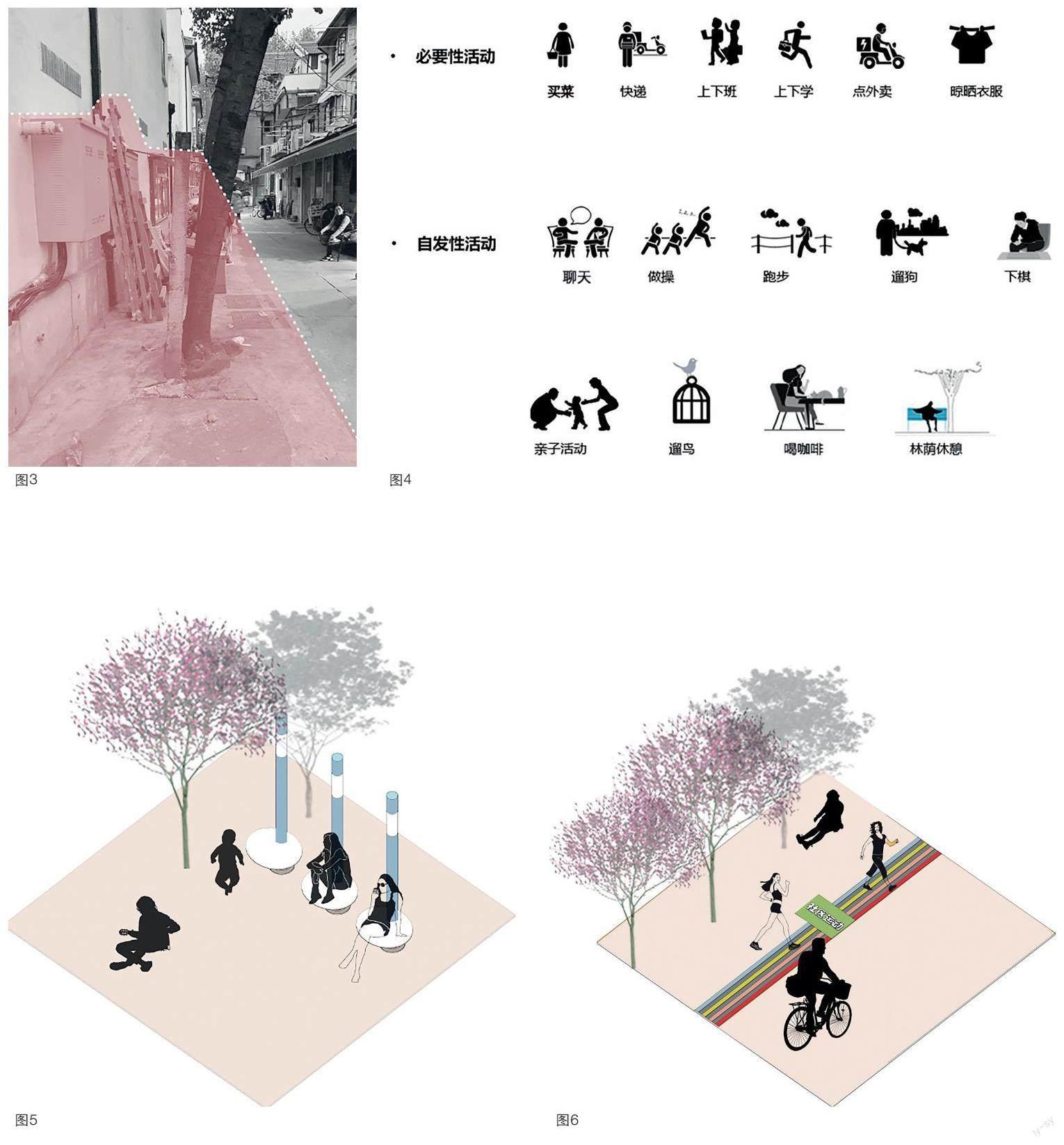

扬·盖尔在他的代表作《交往与空间》中重点从人及其活动行为对物质环境的要求这一角度来研究城市和居住区中的公共空间质量。他发现物质环境在以不同的方式,在一定程度上影响着人们的户外活动。而书中将户外空间中的行为活动分为三种类型:必要性活动、自发性活动和社会性活动。笔者将不同活动类型的定义及对应的行为进行如下总结(图4)。

其中必要性活动是社区每天都会发生的行为,包含人们的日常工作和生活事务类型的活动,不受任何客观因素的影响,例如上班上学,收取快递,外卖配送,等候,处理生活垃圾等;自发性行为需要合适的场地和适宜的天气,并且人们有意愿参与;而社会性活动是由自发性活动和必要性活动发展而来的产物,扬·盖尔将社会性活动称为“连锁性”活动。

因此,当社区空间环境有所提升,使用者延长户外活动时间,会有更多的人愿意停留在户外空间,继而产生更多的自发性活动和社会性活动。

2.调研概况

通过对社区居民进行调研观察及访谈,发现社区空间的全天活动量存在明显波动。早晚时间段主要以中青年与孩童为主,人流量较大,多以必要性行为为主,活动内容包括上下班、上下学、玩耍、日常交谈等;而其他时间段则是根据天气环境的状况,在阳光充足时老年人活动量大,居民选择在阴影区聊天打牌,还有一些老人在路边晒太阳聊天,多为一些自发性行为和社会性行为。

3.行为活动空间分布特征

在对人群日常活动调研中发现,在不同时间段,不同人群进行的活动类型需要的空间也大不相同,笔者将不同活动偏好的区域进行如下总结。夏季由于室外温度较高,大部分使用者选择在树下空间,建筑物阴影处等进行活动;秋季室外温度较舒适,在下午14:00—15:30时间段,使用者多选择在开敞空间和线性空间进行晒太阳和日常交流。

四、社区公共空间提升策略

1.改善社區空间物理环境

社区空间是人们感知和认识社区环境的首要环节,有许多环境心理学研究证明,人本身是空间中最吸引人的要素之一,人本身既是活力的触媒,又是活力本身。因此,从人的角度出发探讨社区空间物理环境的改善,对维系人与社区的和谐关系有着十分重大的意义。

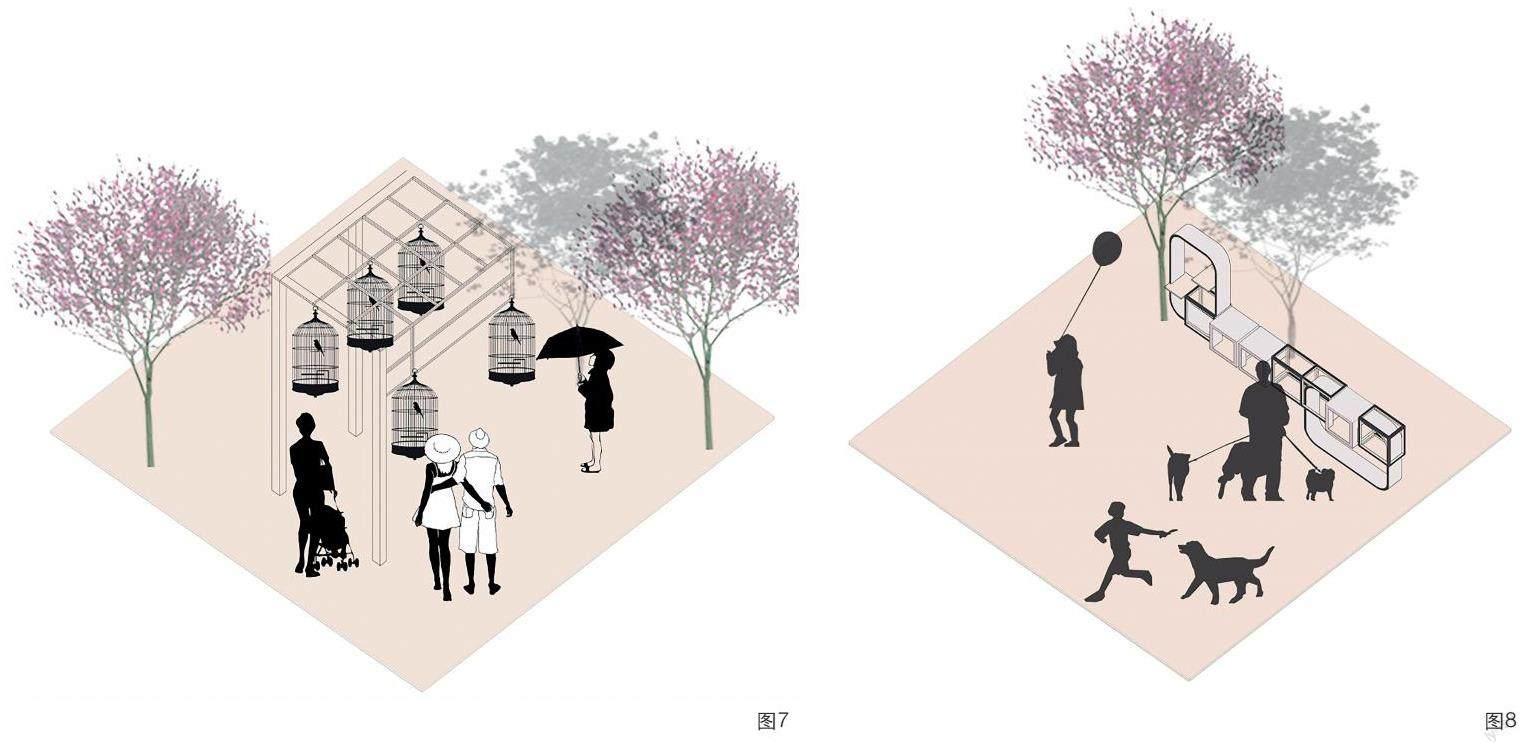

物理环境的改善是提高空间品质以及舒适度的重要方面,通过对居民聚集的相关节点进行硬地改造,增设绿地及景观小品,增设休憩座椅等基础设施。(图5)

2.打造具有“动态感”的安全道路

将原本单一的静态空间打造具有“动态感”的运动空间,不仅能提升空间趣味,也能够激发人们的互动性行为。

在道路上铺设彩虹塑胶跑道,增加运动感和趣味性的同时明确人车分流区域;其次在社区空间的入口处设置停车位,限定了停车空间。在增加社区空间多样性的同时,也为人们提供了更多的安全感。(图6)

3.搭建城市家具,增加交往空间

“城市家具”是城市环境中的重要组成部分;在社区空间中增加人性化尺度公共设施,例如构建社区花园,将座椅和立体种植区相结合,美化环境的同时增加交流的场地,柔化界面;在林荫下搭建铁艺网格作为鸟笼架,复活场所,增进邻里关系。通过在原有空间的基础上丰富空间的内容,布置一定数量的“城市家具”,方便交流的同时给居民提供多层次的空间感受。(图7)

4.增加满足不同使用需求的活动场地

作为社区公共空间的主角,人们在空间中的活动方式也多种多样,不同年龄层次的人群对活动场地的开放性,丰富度和聚集程度的感受因素也不同。

通过调研发现,社区内成年居民的户外活动偏静态,多为散步和聊天休息;而儿童则需要相对空旷的场地和简易的游乐设施以供玩耍。此外,由于成人有看护儿童的需求,需要在场地内进行长时间的停留,可以局部设置一些户外折叠座椅,提供随停随坐短暂休息的需求。(图8)

5.植入社区特色,营建场所精神

“场所精神”是诺伯格·舒尔茨在20世纪70年代提出的概念,他提出创造性地保持和延续场所精神是重要的。对于老社区的空间而言,集体记忆所赋予的场所精神是场所归属感与认同感的建立条件。

南昌路是上海城市发展的见证者,通过对“南昌路”的文化符号进行提取与装饰界面,实现在地特色化,提升社区的独特性;同时在社区中增设宣传栏,将社区的历史文化特色进行展示;增加社区居民的文化认同感与归属感。

五、结语

城市公共空间,特别是老社区,承载了几十年居民的记忆和情感,有着强烈的生活特征。人们叹息今日城市生活的“陌生”与“冷漠”,渴望找回记忆中充满活力的生活空间。

因此,社区公共空间的建设应以重塑社区活力为导向,为居民日常生活提供更多种可能。从使用者的日常行为需求出发,提出改善空间物理环境,打造具有“动态感”的安全街道,增加活动场地,满足不同年龄段的交往需求和营建场所精神等不同的应对策略,创造更优质的社区公共空间。

参考文献:

[1]王志强,胡一可,王垒.空间—行为关联视角下的社区街道空间微更新研究:以天津市西北角回民社区为例[J].风景园林,2018, 25(10): 98-103.

[2]赵子婧.于环境行为学的后疫情时代社区公共空间行为研究[J].安徽建筑, 2021,28(7):26.

[3]曾旭东,黄亚鹏.从民俗资源共享角度论老社区公共空间的再造[J].西部人居环境学刊, 2014,29(2): 90-96.

[4]王鹏.城市公共空间的系统化建设 [M].南京:东南大学出版社,2002:16.

[5]凯文林奇.城市意象[M].北京:华夏出版社,2001.

[6]芦原义信.外部空间设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1985.

[7]李洋洋,徐惠民.旧城老社区公共空间行为激活研究:以厦门福海社区为例[J].中外建筑,2018(2):90-94.

[8]盖尔.交往与空间 [M].何人可,译.北京:中国建筑工业出版社,2002.

[9]言语,徐磊青. 公共空间活力的营造[J]. 人类居住,2016(2): 43-45.

[10]诺伯舒兹.场所精神:迈向建筑现象学[M].施植明, 译 .北京 :中国建筑工业出版社,2010.