中国陶瓷绘画署名肇端与当代潮变

李计亮

“Authentic History and National Craftwork—Special Exhibition on Chinese Ceramic Painting”demonstrates the rare large scale and great influence in the field of college education and research. This special exhibition not only establishes independent versions of style change, mindset change and tide change, but also dispels the previous misunderstandings of category relations among “arts and crafts”, “painting decoration” and “painting”, forging a new image of contemporary ceramic painting art.

由中國美术学院主办、中国美术学院民艺博物馆承办的“信史与国工:中国陶瓷绘画特展”于2023年1月15日在中国美术学院象山校区启幕,展期至4月30日。刘正、杭间担任学术主持,连冕担任总策展,吴光荣为联合策展,李凯生、宣学君、王岩为艺术总监。展览结构与叙事分为三个篇章:“信史”“国工”“游艺”,具体为“信史”——“宇宙:万古长青”“山峦:术业维新”,“国工”——“川流:玄机妙得”“性命:体魄再造”,“游艺”——“世情:幽潜坚守”。此展作为中国美术学院民艺博物馆学术建设专门项目,倡导传统与当代新形态的创造性转化、创新性发展,同时强调历史坐标与演进脉络的大突破与大构建,力图彰显当代陶瓷绘画艺术的中国语言。

一 、署名肇端与珠山云集

中国陶瓷已有数千年的历史印证,它是人类文明发现的源头。新石器时代的彩绘陶器,显见于仰韶、马家窑、大汶口等文化,仰韶文化半坡类型彩陶的装饰花纹、大汶口文化中的陶尊符号,便是其中的典例。“信史——宇宙:万古长青”所汇集的中国陶瓷发达史,以瓷片与文献并置形式呈现历史样貌的基本流变。新石器时代出现强烈文化符号的纹样,三国时期出现铁为着色剂的青釉褐色釉下彩绘器,唐宋时期盛行长沙窑釉上彩绘和磁州窑系瓷绘,元明清时期流行青花、斗彩、五彩、古彩、粉彩、浅绛彩等,将陶瓷绘画推向历史的鼎盛期。

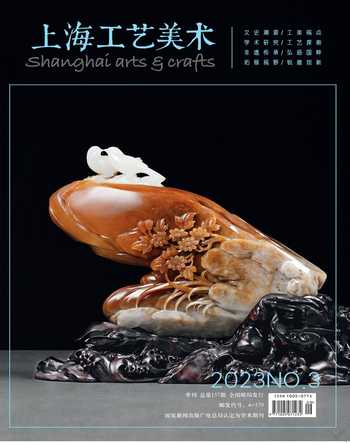

独立的陶瓷绘画艺术始于清末程门,本次特展的学术主持刘正在序言中写道:“程门父子的意义,不仅是中国陶瓷绘画个人表现的开拓者,从世界陶瓷艺术史的角度看,也是传统陶瓷艺人在个人创作意识方面最早的觉醒者之一。程门父子和同时期的法国印象派高更一样,都是世界近现代陶瓷艺术史中,具有先行意义的艺术家。”他的青花山水图瓷板画释文“溪添半篙绿,山可一窗青。”可见,移植于山水画里的浅绛为墨彩与赭石融合,散发出清逸淡雅的艺术特性。20世纪20年代,“珠山八友”为陶瓷绘画史上最早形成流派的群体。“1928年,王琦等人发起成立‘月圆会。关于‘珠山八友成员有两说:一是王琦、王大凡、程意亭、汪野亭、邓碧珊、刘雨岑、徐仲南、田鹤仙;二是王琦、王大凡、邓碧珊、汪野亭、刘雨岑、程意亭、何许人、毕伯寿,其中无徐仲南、田鹤仙。”成员之说虽有不同,但文人之风逐渐形成,并彻底打开了中国近现代意义上独立署名的新气象。不论署名肇端还是珠山云集,皆开启陶瓷绘画初兴(图1)。

“信史——山峦:术业维新”展出王琦粉彩瓷板画《松鹰图》,取仿南田老人之法,通过对鹰与松的描绘颇有“英雄独立”之态。汪野亭为西湖博览会创作《墨彩山水风景图》瓷板画释文“既摹米老画,复着米家船。一帆风雨里,正好拥书眠。”表现了山水景观的意境之美,其延伸微妙变化。王步对陶瓷绘画的引领性不仅有青花釉里红菊花盘所表现出的物象表征,更有《粉彩跋陀罗尊者图》的精神驱动,描绘跋陀罗尊者面部和神态以及指甲与衣裳的关系,反映了性情之外的奔流与开放。刘希任《人物四条屏》粉彩瓷板画、王锡良《苍松长吟与奇峰对话》粉彩瓷板画均体现出造型文本与质地的重要性。邓碧珊《渔藻粉彩》、郭葆昌《粉彩花鸟》、刘雨岑《粉彩花鸟扇面》对技法的钻研与写真媲美,以及汪少棠《粉彩凌波仙子图》、徐仲南《粉彩清影摇风图》、潘匋宇《粉彩四皓人物图瓶》等作品皆证实了这一点。总策展连冕在序言中写道:“就陶瓷绘画论,展览更着眼于创作本身所涉及的载体特性与装饰手法,突出在悠长的华夏历史进程中,作为文明与艺术之基的人造物,其间还有一类常遭忽视却又独特、纯然的形态:透过经典与名品的并置,清晰地提出‘瓷绘这个交织着‘工与‘艺、‘器和‘用的重大主题。”由此伏笔,连冕从策展视角提出“道器”与“礼器”关系,对于中国陶瓷绘画文化史和思想史的生发具有重要启迪。总言之,这些与传统交集而又大异其法的创作者为开启近现代陶瓷绘画史提供关键驱使与流变的可能。

二、学院教育与跨界共飨

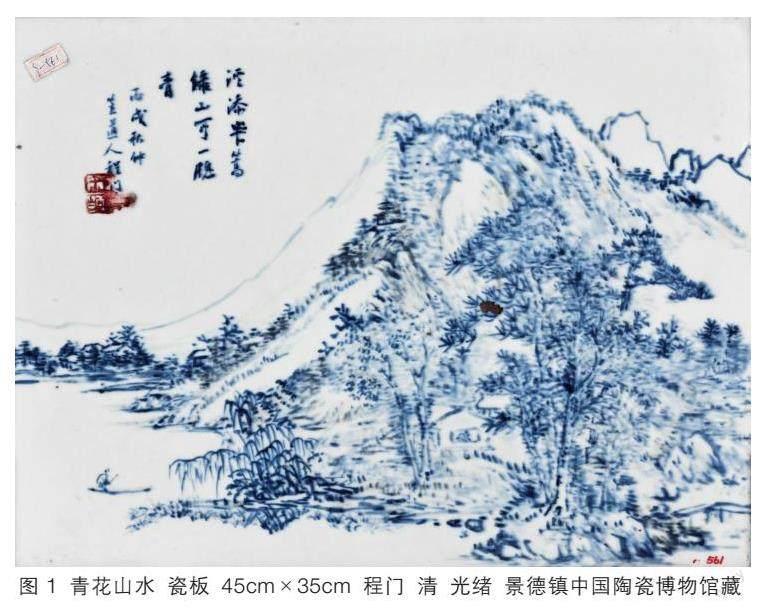

1910年建校的景德镇陶瓷大学为陶业而设,是国内少有的专门院校。中国美术学院和清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)等院校的陶艺教育亦在探索中前行。“国工——性命:体魄再造”的现代性在于革新。倘若附加一个标准作为艺术品的属性,邓白在青花表现上独树一帜,《青花芙蓉花卉罐》当之无愧摆在前列(图2)。20世纪40年代,邓白倾注于陶瓷艺术研究,立足于总结中国古代制瓷艺术的优良传统,在他看来,‘传统不属旧规范化的别称,而是意味着一种艺术体系的特征。1928年,中国美术学院(时为国立艺术院)成立之时便在图案科下设陶瓷课程与陶瓷图案设计。1952年工艺美术教育响应国家教育政策大调整,实用美术系仅留下邓白一人,其间任职中国画系主任,1958年中国美术学院(时为中央美术学院华东分院)又重建工艺美术系,强调社会生产、教育与研究。其学养所蕴含的“朴素”,特别是文人品格与审美高位,使他成为一个世纪以来最重要的艺术家之一,且在学院教育体系为最高成就者。祝大年在杭州国立艺专和北平国立艺术专门学校学习,1935年赴日学习陶瓷艺术,1949年与1956年先后在中央美术学院、清华大学美术学院(时为中央工艺美术学院)任教。《红绿彩鱼龙盘》在陶瓷绘画风格上趋向民族性,实为样式典范。

早期留学于美国的梅健鹰,结合“新彩”的绘画方法做了诸多开创性的实践,并推广铁锈花用到黑釉上。李松柴走向了艺术的“绘画性”,他用青花将敦煌主题以毕生之力去表现,虽然在当时未得到太多关注,但在今天体现出了价值。特别是他于20世纪八九十年代对陶瓷彩绘的实践,生长出虚实相生、悠远无华的视觉意象。“这一时期的作品关注敦煌壁画中佛教故事内容,借敦煌壁画造型语言为元素,融民间传统青花彩绘表现手法,提纯瓷质白地的藍彩,通过材料与工艺媒介的转换,使敦煌绘画艺术语言与青花瓷器彩绘有机融合,体现出青花瓷器彩绘特有的表现力。”陈淞贤的《奔马》逐渐打破以往范式,在器型与绘画风格上走出新意。“他的反叛精神和先锋意识使其不断探索在陶瓷艺术的最前沿,在大家都墨守成规保守于传统牢笼时,他较早地打破传统,反抗成规,并将西方现代艺术思想引入到现代陶艺创作之中。”诸多前辈以学院教育为转变,继而在教学体系中不断地培育新的从业者。

“国工——川流:玄机妙得”体现画家们自觉地跨界,去追求艺术表达的精神,展出朱屺瞻、林风眠的花鸟瓷盘,陆俨少、罗尗子、李震坚的青花瓷瓶,王伯敏、孔仲起、陈家泠、秦锡麟、吴山明、赵延年、张立辰、尉晓榕、冷军等作品,与他们深厚的绘画功底与独特的感悟力密不可分。其中,尉晓榕在“画瓷纪略”墨书瓷绘技法小长方盘上做了自己的总结:“瓷上绘画须顺其器形,无论抽象具象,都应具备设计感。作白瓷画宜简不宜繁,追求微妙层次的情调和表达力。”对比嵇锡贵、陈烈汉作品在传续本土语境中持之深耕,颇具时代性。

陶瓷绘画中的寻根取法是符号化表现之一,韩美林《牛气冲天》瓷盘用凝练的方式获得了最高艺术表达。回顾20世纪的世界美术,创作多受现代艺术毕加索和超现实主义米罗等影响,未形成自身的艺术语言。而他在岩画和民间文化中寻找灵感之源,以致极具个人化的创造表现。不仅如此,他在其他领域亦有跨界融合。韩美林对于青瓷、钧瓷的贡献是他把拉坯、刻画、挂釉等工艺当作集绘画与雕刻为一体的创作过程。重要的是,传统观念中将陶瓷绘画归类为装饰或图案之说,应是对当代陶瓷绘画的偏念。相较于蒙德里安,以表现意象或抽象为精神的风格派或“绘画中的新造型”,已然有了新的解读,今天更需要打破传统认识的局限与束缚。总言之,这些与近现代交集而又大异其法的教育者为开启当代陶瓷绘画史提供关键革新与思变的可能。

除此之外,“游艺——世情:幽潜坚守”独立构成,借助企业与行业在转印、釉下、珐琅等工艺的持续兴旺中,不断更新的产品活跃于生活方式,诸如景德镇熊窑瓷业熊建军的仿古系列珐琅彩,上海汉光瓷李遊宇为代表的新品,以及斯达高瓷艺等。同时,在跨界“共飨”的产学研模式中,“复制”传统美学的产品与当代初兴的艺术品之间形成了观念与审美上的技艺博弈。

三、观念转译与当代潮变

当代陶瓷绘画的文化性与思想性同构,但真正对此重视始于20世纪80年代,来自收藏机构关于珠山八友的推介,逐渐出现美术史或陶瓷艺术史的研究视角,让我们认识到陶瓷绘画的当代价值,诚然具有里程碑意义。

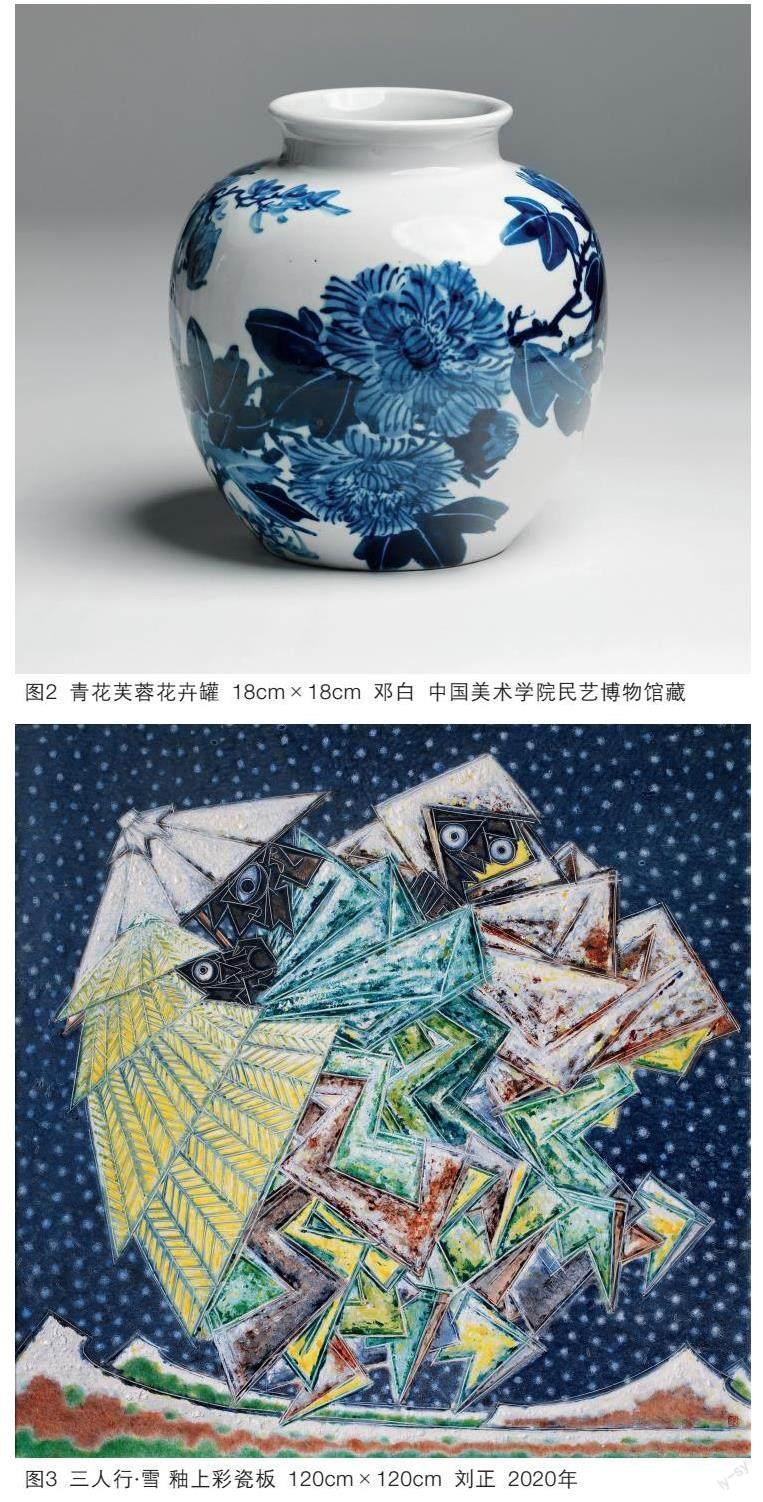

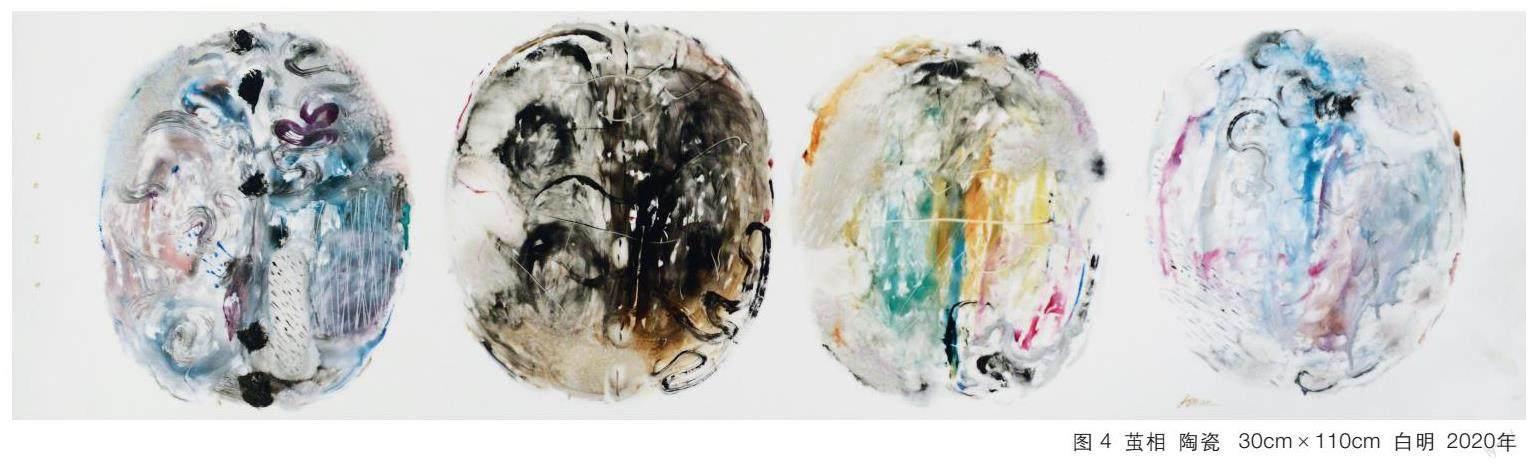

“国工——性命:体魄再造”的当代性,铸成当代艺术思想新史的叙事话语。首先,它的前提需要具备历史视野与当代胸怀,并去探索艺术语言的多种可能性,其次,创作本体需要自洽,它是直觉、智慧与勇气的综合体。刘正《探梅》《三人行》系列是对新事物不断追问的结果,2022年《惊蛰》面向公众展示了陶瓷绘画、线描、书写的创作关系,以表达万物与悟道之心,他在当代陶瓷绘画语言上已然形成独特的个体叙事与精神谱系的建构。白明《茧相》《陶瓷简史·卷缸》在创作语言上有独到之处,他游离于青花与留白之间,透过自然与泥土的痕迹达到另一种想象空间,证实了创作无止境。与此同时,白明在展览研讨论坛上提出器型与绘画语言的统一问题,以及在高温颜色釉上绘画语言的脱节问题,显现了直面问题的当代性,并持有敏锐观察力。可见,美的生存建立于人对物的自觉,好的作品恰恰是不断逾越自我的身份表达(图3、4)。

多元与跨界、实验性与数字化是当代陶瓷绘画艺术的基本面貌。李林洪的作品在陶瓷绘画上属于全新的创造,他用新的方式与材料去泼洒,营造出视觉的松动感,使之成为区别于传统陶瓷或其他形式的绘画。罗小聪在语言上聚焦艺术精神的美感,围绕表现生命的力量,逐渐形成大写意的风格。朱迪在创作中不断进行高温颜色釉的实验,把绘画的丰富视觉巧妙地表现于陶瓷绘画。童心笛留学于美国芝加哥艺术学院,毕业回到杭州建立陶艺工作室。创作从传统的三彩釉出发,利用生成算法、3D打印技术和特殊的绘釉工艺,实现了三彩在当代数字化语境中的艺术表达。其作品《秩序》便是其一,釉料的流淌与律动在他的3D打印陶瓷数控机械下成为“动态”的绘画语言。总而言之,这些与当代交集而又大异其法的艺术家为开启后当代陶瓷绘画史提供关键转译与潮变的可能。

2023年4月8日,正值中国美术学院建校九十五周年,由连冕主持的展览研讨论坛暨学术讲座,群贤毕至,各抒己见。刘正指向陶瓷绘画思想性的艺术释义,杭间提出陶瓷绘画东方性的文化价值,白明讲求陶瓷绘画学院性的研究要义,吕品田强调陶瓷绘画的宏观与微观视角等。其间,邀请相关领域创作者、研究者开展多场讲座,诸如陈家泠“瓷之火艺”、翁彦俊“古代青花纹饰的演变与文化交流”、孔六庆“谈中国陶瓷绘画”以及章梅芳、熊寰、许潇笑、孙淼、张睿锜、吴艳等相关论述,一同搭建起陶瓷绘画美学与思想叙事的对话桥梁。

“信史与国工——中国陶瓷绘画特展”的规模与影响在学院教育与研究领域中实属少有,不仅建构流变、思变、潮变的自主版本,还消解以往对“工艺美术”“绘画装饰”与“绘画”门类关系的误读,铸成当代陶瓷绘画艺术新形象。可以预见,未来陶瓷绘画艺术的昌盛来自学院,特别是作为陶瓷绘画形式的当代语言正朝向新的永恒。

参考文献:

[1] 刘正,连冕.信史与国工:中国陶瓷绘画特展序言暨宣传资料[D].杭州:中国美术学院,2023.

[2] 邵洛羊.中国美术大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2002.

[3] 熊寥.中国著名陶瓷艺术理论家:邓白先生[J].硅酸盐通报,1990(1):56- 60.

[4] 周武.立足传统 深耕手艺:李松柴的青花、课图、图案[J].新美术,2017,38(11):56-63.

[5] 李同魁.藏野于逸:陈淞贤的现代陶艺[J].上海工艺美术,2021(2):10-12.

[6] 焦拥军.溯源传统 开创未来:韩美林对现代钧瓷艺术发展的影响[J].艺术教育,2013(4):188-189.