薪火相传在龙泉

竺娜亚

Green color of Longquan Celadon proves the great energy beyond vision with silent language and nourishes the innermost world of people in the Orient. Radiating warm luster,Longquan Celadon also mirrors the father-son inheritance pathway from Mr. Xu Chaoxing to Mr. Xu Ling.

龙泉青瓷是一颗深藏在大山深处的宝石,是泥土在窑火中熔铸的人文化石,青瓷这种温润如玉的硬质材料艺术,因火的烧造盖上了神秘的色彩,在熊熊窑火的冶炼中将美的记忆凝固,幻化为诗一般的人文结晶,传递出温润似玉、青翠靓丽、晶莹似冰、明净雅致、含蓄自然等多种视觉感知。龙泉青瓷的青色以无声之言传达出超越视觉的能量,润养着东方人的心灵,龙泉青瓷也以温润之光映照着徐朝兴先生与徐凌的父子传承之路。

一、遥远的山路

晨雾在岭间缓慢散开的时候,微微露出挂在天边的黛蓝色群山剪影,远处一片片的薄山由暗至明,直到眼前变成了翠绿山林。徐朝兴每日凌晨走到屋前,抬眼看见的便是这样在晨光中渐渐明朗的山景,尤其是夏日。天还没有大亮,他就约了徒弟金逸林一起去瓯江边的游步道散步,沐着晨风,闲聊着走完九千八百步,微汗裹身。山和路大概在老爷子的记忆中是最为遥远也最为深刻的。13岁那年,因为家里贫困,父亲带着他从城里出发走路去上垟瓷厂寻做碗的工作。上垟瓷厂距离龙泉县城有80多公里,那时还没有能通汽车的公路,只有崎岖山路可走,早上六点开始翻山越岭徒步走到下午五点钟,才来到坐落在龙泉上垟镇山里的木岱村。第一次走陌生的路总像是没有尽头,对于少年的他来说格外遥远,虽然此后的岁月里,这80多公里的路每年都要往返好几次,但那第一次仍旧是最远的。而今八十高龄的他每日走的九千八百步是为了强身健体,当年的遥远跋涉却是为了能生活下去,那一年是1956年。

然而就算跋山涉水地到达了目的地,厂里也看不上这个从城里来的瘦弱矮小的孩子,年纪太小了,一是觉得没有体力干活,二是怕没毅力坚持。当时的瓷厂是公私合营的体制,厂里招工是工会主席说了算的,当徐朝兴的哥哥领着他去找工会主席,对方一看到就说这么小,还是回去读书吧,没有收下他。他的父亲实在也没办法,只好先暂时把他留在哥哥那里,独自返城回去了,因为家里还有一大家子人,等着他父亲去养活。于是,他在哥哥工作的地方留了下来。

从前的工厂,环境简陋,条件恶劣,厂房顶是用杉树皮盖的,下面垒的是泥土墙,没有门。好在以前的工厂比较开放,允许“闲人”在车间里“闲逛”,徐朝兴没事就在哥哥的工位边一边观察工人干活一边玩泥巴。有时候工位上拉坯、修坯用的辘轳车正好空一个位置出来,他就上去尝试着把看在眼里学到的技术实现在手上。当时做的一道最基础的工序,就是把一个泥坯放上去敲正,敲正的意思是在旋转的辘轳车上找到泥坯与机械共同的圆的中心,敲是一个动作,是手或手指敲击泥坯的某个点,使它归到旋转的圆的中心。说起来好像很简单,但就这个泥坯敲正最快的人至少要學一周,需要手眼配合,掌握速度和节奏,才能在几下敲击之后,实现物与物在运动的同时找到同一个圆心。可少年徐朝兴一上辘轳车几下敲击就把泥坯敲正了,旁边的师傅说,这个小鬼挺灵光的呀。好心的师傅去跟工会主席说,这个小孩看着很聪明,学技术很快能上手。于是,他就被破例留下来当了学徒工。

这一趟山路总算没有白走,只要有工可做,生活就充满了希望。

二、锐意进取创新路

徐朝兴每日散步回到家的时候,天边的云霞才开始灿烂起来,由白转粉再添上橙色和红色,几片紫色的云霞烟一般渗入粉青色的天空中,云空如画。安静的早上是他蘸墨写字的好时间,这是他70岁之后养成的习惯,在此之前,一早起来用过早饭,第一件事就是泡一杯绿茶,端着茶杯去工作室干活,做陶瓷的手艺人在摸到泥巴的时候,心里是安的,也觉得自己是幸运的。

1958年的一天,徐朝兴正在厂里干粗活,总厂党委秘书忽然把他还有另外两个学徒叫去,神秘地说:“领导让你们到仿古小组跟李怀德师傅当学徒”。当时的他接触的都是蓝边粗瓷碗,整个上垟生产的都是这种品质一般的产品,不大见到真正的龙泉青瓷,更不晓得“仿古”是什么意思。原来是敬爱的周总理在1957年指示要恢复龙泉青瓷生产,国家轻工业部下发了《关于恢复历史名窑的决定》的文件,浙江省成立了以省轻工业厅厅长翟翕武挂帅的龙泉青瓷恢复委员会。能够进仿古小组对于徐朝兴来说,就是进入了一个核心技术部门,正是这个契机,他才真正开始接触龙泉青瓷。

当时,李怀德师傅初次让徐朝兴上手做的,是修出木瓜壶口沿上面的一条棱线,线条是凸起的,是需要提起筋骨的精细线条,要细且均匀有力。这对于一直做粗瓷碗的他来说难度很大,因为做粗瓷碗是拼数量攒工分,不需要手头的精细技术。他觉得太难了,难的是习惯和观念的改变,李怀德师傅对他说:“你现在做的是仿古瓷器,和做粗瓷碗不一样,要把心静下来,要小心翼翼的,马虎不得的”。从此在李怀德师傅的悉心指导下,他沉下心,每一道工序都仔细揣摩,每一种原料都动手配置,经过几年的磨炼,基本掌握了仿古青瓷的各种工艺和技术。真正触动他的是亲眼见到藏在故宫博物院里的传世青瓷,那是他第一次看到完整的南宋时期龙泉青瓷,亲眼见识的触动对于一个磨练过技术的青年来说,就像找到了立在殿堂里的教科书。不由得惊叹宋人制瓷技术的高超,造型的简练大方,青釉的温润儒雅,立意的纯粹洁净。他暗下决心一定要做出像宋人那样的青瓷珍品。

事实上徐朝兴年轻的时候是个非常时髦的小伙子,努力工作之余,学会了摄影,黑白照片都是自己冲洗的;爱打篮球,身上的肌肉块块分明;他的衬衫口袋里别着钢笔,写得一手漂亮的好字;手腕上的手表是他特别珍惜的物件,也是他严谨守时的参照。当时二十几岁的小伙子,有这些时髦装备的人并不多,追求“美”的人并不多,尤其在生活条件并不富裕的情况下,满足三餐茶食四季衣裳已经不是很容易,但他依然会在艰苦的条件下,去追求生活中美的事物。实则创新精神时刻闪现在他平常的生活小细节里,然后在创作中放大呈现。

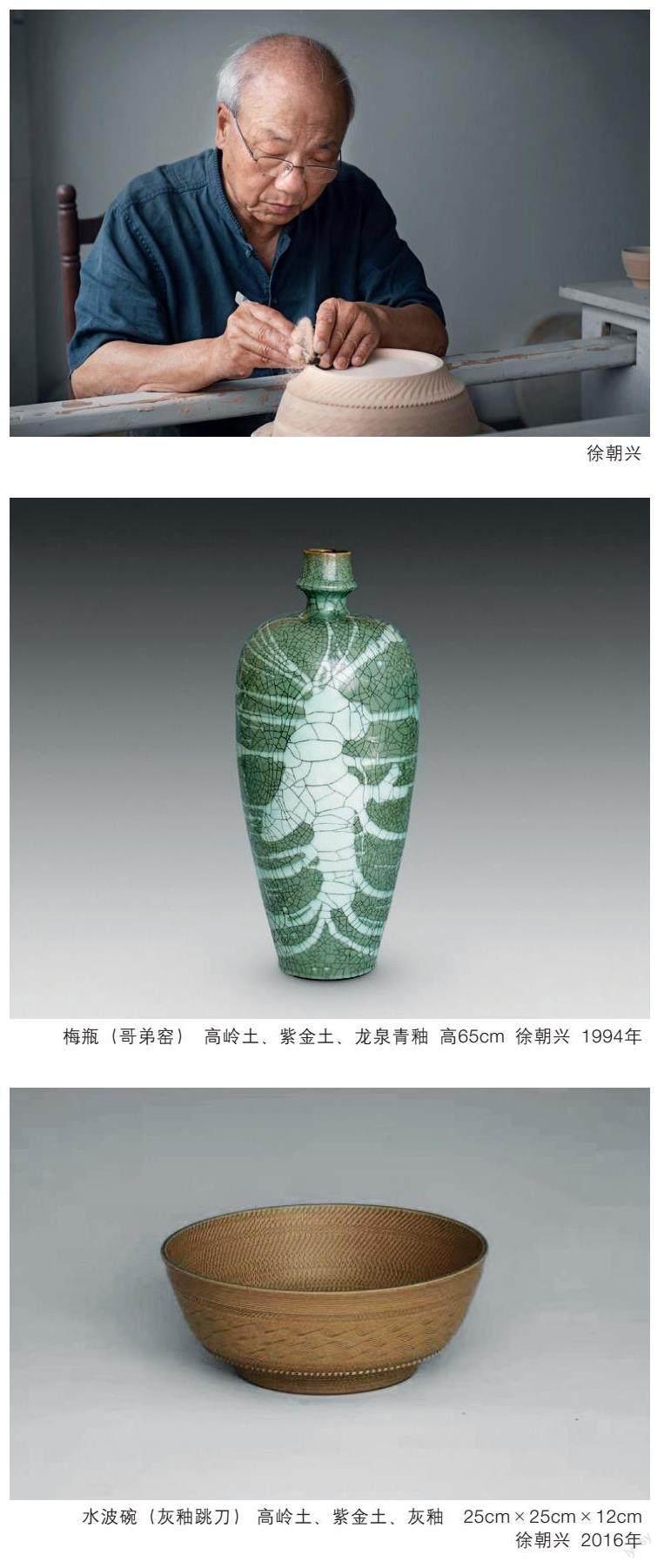

创新性创作是他工作中的重要部分,1994年设计的高65厘米的《哥弟窑混合梅瓶》获第五届全国艺术陶瓷创新设计评比二等奖,陈列于人民大会堂浙江厅,梅瓶造型古来有之,青瓷史上不乏各种姿态的梅瓶,或优雅秀美或沉稳朴实。他创作的梅瓶从造型上表现出力量之美,小口与宽肩的对比显示出雄健之力,从肩至底部的外形线充满具有弹性的张力,线条两头像是被外力卡紧的竹子,放开一头就有可能瞬间弹开。传统龙泉青瓷梅瓶装饰上有铁笔勾画的半刀泥刻划花,也有不加装饰的梅子青或粉青釉梅瓶。而他的装饰独具一格,白色的弟窑瓷土直接装饰在黑色哥窑坯体之上,利用材料本身具有的色彩特性,形成色彩的对比,此外深色的釉面开出小的纹片,白色的釉面则是大的纹片,纹片大小是有变化的,又多了一层变化的趣味。他将这种创新的装饰命名为“哥弟窑结合”,成为他创作中的一种特色。1999年,高66厘米的《万邦昌盛吉庆瓶》被北京人民大会堂收藏。这些作品和20世纪80年代的作品比较起来,仍然保持

着传统龙泉青瓷的工艺和技术,但探索性的技术与工艺实验,如绞胎技术、哥弟窑混合工艺、点缀纹片等已然开始走向成熟。他借鉴了古代陶瓷修坯中的残刀“跳刀”,将其改良成能够控制密集度的装饰手法“跳刀”技艺,将器物周身布满由“刀痕”组成的纹饰,细密而有序,《灰釉水波纹碗》就是运用“跳刀”技法来完成整体的满工装饰,第一刀是由碗底开始的,渐次旋转至碗沿,最后布满整个碗的外部。

徐朝兴的青瓷作品,蕴含着中国传统审美中的典雅之姿、完整之态、高洁之品;又处处都有创新的妙思。每一种手工艺术的背后,都饱含着作者对待生活的态度,流淌着匠人的体温,凝聚着手艺人对材料、工艺、思想表达的思索与体悟,并徐徐散发“人文精神”的芳香。这样的手工感悟并非天生就有,更不是一朝一夕能够成就。

三、回归的长途

龙泉处在浙江的西南端,位于浙江省西南部的浙闽赣边境,就现在从杭州出发到龙泉,走高速公路需要将近四个半小时,火车也要四个多小时。1996年若是从杭州出发,一天一趟卧铺车,盘山公路摇摇晃晃需要八个多小时才能到达。1996年春节,徐朝兴的儿子徐凌回到了龙泉,这对全家人来说是一个艰难的选择。徐凌从小生活在余姚,从浙江省二轻工业设计学校毕业之后,在余姚一家外资企业工作,收入稳定,工作轻松。余姚和龙泉两地经济差距巨大,要辞掉一份稳定的工作,回到龙泉做青瓷,看上去像是做了一个特别冒险的决定。

大树底下好乘凉!是真的好乘凉吗?自从徐凌回到龙泉开始学习创作龙泉青瓷,总会有人时不时的跟他说:“你父亲是龙泉青瓷界的泰斗,你总要青出于蓝而胜于蓝啊”。这样好心的问候无疑是一种巨大的压力。对他来说,技艺的掌握不是难事,难的是创作思维的开拓,如何创作出与传统的瓶瓶罐罐不一樣但又能够体现龙泉青瓷美感的作品、如何将自然元素融入作品中、如何将青瓷材料特征发挥到极致,这是贯穿他整个创作过程的重要思考。这样的思考一大部分来自他在学校学习到的造型观念,有另一部分则来自对父亲高光的抵抗。

人们总是不由的会对在同一个行业里打拼的父子作比较,看看儿子是不是跟父亲一样?又或是能不能够超越父亲?但在艺术创作的领域,父子传承的关系里,是有着多重角力的,父亲对儿子,有教习、有传授、有希冀;儿子则是有模仿、有突破、有超越,不仅如此他们之间还有对抗。尽管有对抗,但来自生活的影响犹如山间清风,拂面而不知,润物却无形。徐凌在生活中也是个爱运动的人,一样爱打篮球;一样热爱摄影;虽然没有父亲那么的时髦,但隐含在骨子里的对创新的追求,实实在在的体现在他的创作中,而且更为大胆。他创作的《寒山》入选全国美展,作品以极简的造型展现他对形的高度概括能力,利用材料的自然色彩形成火石红色与粉青釉色的对比,利用光泽形成亚光与釉面光亮的对比,使作品在体现极为高雅的格调的同时不乏表现极简造型的现代意识。

徐凌在创作中最常使用的成型方法是传统拉坯技术,但是在原有的拉坯技术之中,融入了更多综合手法来创作,比如单面绞胎法。一般陶瓷绞胎是事先将不同的泥料绞合再拉坯,拉坯成型后的器物会出现内壁与外壁都有胎土绞合形成的图案。徐凌是在拉坯过程中加入不同色调的泥土,因此拉坯成型后的器物只有单面有绞胎迹,另一面仍旧保持统一的胎土色调,这样既可以减少不同泥料因收缩比例不同造成的坯体龟裂,又可以使作品保持纯净的状态。这是材料使用上的创新。他在创作《海的思绪》和《海的呼吸》时,虽然也使用传统拉坯技法成型,但在拉坯过程中,通过挤、压、推、拉等综合工艺的使用 ,让作品突破单纯的圆形而具有了更为立体的雕塑感,使作品造型更为多变,这是工艺运用上的创新。

徐凌说能在大树下乘凉是一种福气也是一种勇气,虽然在个人荣誉上远远不及父亲,但心底里稳妥的自信在作品上表现出庞大的气势,他将自然当中的风、落日、云彩、流水、波浪等元素用青瓷材料表现得淋漓尽致。徐凌的作品风格大气、活跃又充满浪漫的气息。

陶瓷创作的工艺技法千年来代代相传,在师父徒弟、父亲儿子的手上,从上一辈传承到下一辈,技艺的教与习如生活的点与滴,都是对传承最好的解读。两代人作品的不同面貌,则是从时代发展的角度,在创新理念上对传承的最好诠释。人们常用传承的角度去理解徐凌回到龙泉的选择,也常用传承的角度去要求徐凌突破父亲的高光,但他说他回到龙泉,目的只是为了陪伴家人。