流域、农耕与民间音乐生态文明

胡晓东 王亚军

摘 要:江西省九江市武宁打鼓歌是在长江流域农耕文化浇灌下孕育出的民间薅草锣鼓,2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。武宁打鼓歌是在1774年左右从湖北通山传入,融合当地方言、曲调,经过漫长的发展演变,形成具有武宁本土特色的“武宁打鼓歌”。从“流域音乐人类学”的视角来看,武宁打鼓歌在数千年的演变发展过程中,已成为维系中国农耕社会秩序强有力的文化符号,其声音符号已经建构起中华民族共同的文化心理素质,对当下铸牢中华民族共同体意识产生了积极影响。

关键词:武宁打鼓歌;流域音乐人类学;线性文化空间;农耕社会;生态文明

中图分类号:J647.6

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2023)06-0080-013

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2023.06.010

人类自古逐水草而居,庞杂的水系浇灌出丰厚的农耕生态文明,孕育出江西九江武宁打鼓歌等一众薅草锣鼓群体,并使其流布各地。在此文化的演进历程中,流域这一线性文化空间发挥了孕育和沟通的巨大功能。近年来,“线性文化空间”逐渐成为人类学研究的新热点,具体表现为:“流域”“通道”“走廊”等“路”文化空间的关系探讨。[1]89胡晓东认为,流域作为文化大动脉,有力推动了文化的传播与发展,“流域音乐人类学”在吸收“流域人类学”①研究理念的基础上,旨在对流域内部所有水系的音乐文化事项进行立体式研究,以多学科交叉融合方法探究流域音乐文化的多元叙事,为我们提供了一种新的研究范式。[1]89

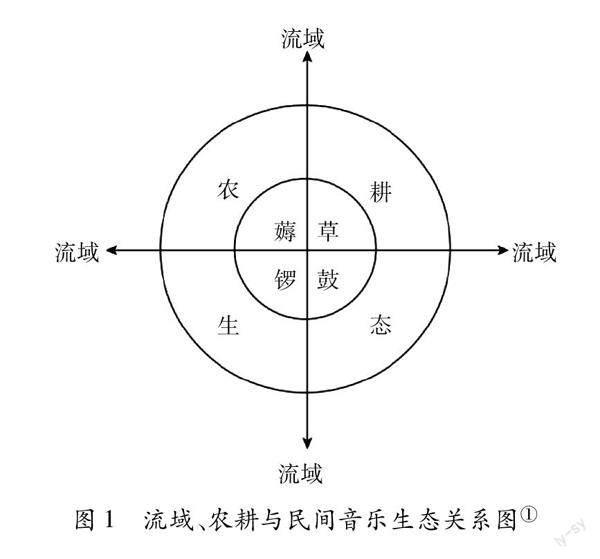

目前学界对于武宁打鼓歌的研究尚且薄弱,多数学者论及打鼓歌的传承与保护,[2][3][4]鲜有文献涉及音乐形态层面,且均未在历史语境中探究武宁打鼓歌与长江流域农耕社会的互动关系。故本文取流域音乐人类学视角,通过田野考察与历史文献互证、音乐分析与文化阐释,以多学科交叉融合方法探究武宁打鼓歌在流域这一水脉文通驱动下的历史演变、符号象征意义、社会功能,以及其在维系农耕社会文明进程中发挥出的巨大作用,揭示长江流域线性文化空间的多元立体叙事(图1)。

一、流域与农耕社会中的武宁打鼓歌

薅草锣鼓是传统稻作文化的产物,凭借流域广泛传播并繁衍出诸多变体,江西武宁打鼓歌是其一。作为农耕社会催生下的产物,武宁打鼓歌内部潜藏着丰富的艺术特征和文化内涵。笔者试对其历史演变和艺术特征进行剖析,探究在流域和农耕生态文明视野下武宁打鼓歌的历史演变和社会功能。

(一)武宁打鼓歌的历史演变

武宁打鼓歌的历史可追溯至与之相关的薅草锣鼓。据考古学资料印证,川东最迟在东汉就有水田击鼓劳作的形式了。1953年,绵阳新皂乡东汉墓曾出土一套塑有人物(俑像)的陶水田,水田分为两段,右段是有荷花、泥螺、泥鳅的藕田;左段田里站立五个俑像,除其中一个穿长袍,拱手而立的可能是监督者外,其余四个都是短衣赤足的劳动者。有手持镰刀的,提罐负水的,还有一个击薅秧鼓的。[5]1982年2月,绵阳市城郊公社高涧槽何家山嘴的一座东汉残砖室墓中又出土了一件陶秧鼓俑,为泥质红陶,高18.6厘米。俑头以巾约束,微微翘首,面带古朴的笑意。身着短褐,腰束宽带,袖筒裤管皆高高挽起,裸臂赤足,腹部悬有一小鼓,双手执桴作击鼓状。这个陶俑显然不是通常的说唱击鼓俑,而是与水田农作紧密相关的击鼓俑——秧鼓俑。[6]由此可见,川东在东汉时期已有水田击鼓劳作的形式,这也是薅草锣鼓考古记载最早的起源地。长江横贯川东广袤区域,薅草锣鼓乘载“长江流域”这一文化大通道广泛流播,迅速蔓延至川、渝、鄂、湘、黔、滇、陕、陇、赣、苏等广大地区,在长江流域农耕生态文明中孕育出一道生机盎然的民间音乐线性文化空间(图2)。

武宁打鼓歌便是薅草锣鼓家族在流域传播下的异地之花,其产生与“豫宁三盛”(豫宁三盛分为盛谟、盛镜、盛乐三兄弟,是康熙年间曾任江西乐早教谕后迁吉安府教授盛际斯之子。)有着密切的关系。“豫宁三盛”是清乾隆年间三位驰名江西的名士,其一盛谟所作的《山棚鼓子词》(记载于清同治年间《武宁县志·艺文》。)记载了有关武宁打鼓歌的历史来源。诗歌前有《小序》言:“楚人来宁垦山者,岁以千计。绝巘层岩,鸡犬声相应,火耕旱种,百锄并出。每数十人为队,其长腰鼓节歌,以一勤惰。甲子春予从伯兄游大源洞,……杂叙成句,曰鼓子词,付诸山农,俾歌所事。”鼓子词中第二段歌词也写道:“风扫长岚雨脚疏,春星晓动百家锄;楚歌处处吹杨柳,打鼓高陵种玉芦。”《小序》所述“大源洞”即为现今江西省武宁县澧溪镇的大源村,“甲子春”指清代乾隆九年(1774),距今已有四个甲子有余,“楚人来宁垦山者”则指湖北人来武宁耕作生活。第二段中的“楚歌”应为武宁打鼓歌,打鼓者边鼓边唱来指挥耕种“玉芦”(玉芦:武宁方言指玉米。),展现了垦山者耕种过程中百锄并出的生动场景。大源村与湖北通山相邻,据此可推论出武宁打鼓歌是在1774年左右从湖北通山传入,融合当地方言、曲调,经过漫长发展演变而成,形成具有武宁本土特色的“武宁打鼓歌”。

据资料考证,“武宁打鼓歌”前身为“助产鼓”(参见1958年九江文艺会演会刊。)。1986年武宁县文化馆主办了“首届打鼓歌学术研讨会”,北京音乐研究所研究员张佩吉和鼓匠代表孟凡林、方由根、卢位虎、祝敦堂以及其他专家经过讨论,将其定名为“武宁打鼓歌”。探寻薅草锣鼓与武宁打鼓歌的历史渊源,是深入了解武宁打鼓歌的必经之路,也是全面认识武宁打鼓歌的重要途径。

(二)武宁打鼓歌的艺术特征

武宁打鼓歌有着丰富多变的鼓点节奏,它一般为四番鼓,每一番鼓都有轻重缓急的速度变化。节拍有散板、2/4、4/4、3/4、5/4、6/4等类型,可因人、因時、因地而灵活变化。武宁打鼓歌旋律简单明快,基本由上下两个乐句变化构成,羽、徵两个五声调式交替进行,而以羽、徵、宫为骨干音,最后在徵音结束全曲[7](表1)。

1.章法

打鼓歌章法结构分合自如,既有长篇叙事诗如360段的《梅花三百六》,也有短篇抒情诗如10段的《十送》《十想》等,还有一段歌词的小诗,当地人称为“歌崽”。武宁打鼓歌表现手法多样,其中常见生动的比喻、大胆的夸张、灵活多变的衬字,每段歌词结尾的处理往往出人意料,韵味无穷。按其种类,打鼓歌可分为时政歌、情歌、风俗歌等[7]。

据省级传承人黄国富所说,“打鼓歌大多均为五言七字,一共为35个字,演唱时先唱14个字,停顿一下为一句,然后唱剩余的字。”打鼓歌中五句词是其最显著的特点,如:“斑鸠叫来把头低,莫笑穷人穿破衣。十只指头有长短,山林树木有高低,如何扯得一刀齐。”

2.唱法

武宁打鼓歌主要分布在武宁县的上汤、东林、船滩等乡镇,各地由于习俗的不同造成演唱过程中的稍许差异,如东林的鼓匠孟凡林、何祖奎和上汤乡的黄国富唱法即为相同,但船滩的方由根与上述三位的唱法却有不同之处,具体表现为:孟凡林、黄国富,在头番演唱前唱:呦吼——呦吼啦、呦吼——吼吼啦;而方由根则为:呦吼啦——呦吼嘿拉。从这些方面可知,薅草锣鼓进入武宁后,各个地方由于习俗差异,唱法也有些许差异,但大体来看则是无差别的。在打鼓歌的《昂颈歌》结束后,需要劳动者配合鼓匠喊“呜呼”或“呜嘿嘿……”,配合完成之后则预示着要开始正式劳作了。

3.衬词

衬词是民歌唱词中用以表达特定情感的无实义的虚词,如由语气词、拟声词、谐音词或称谓等构成的衬托性唱词。衬词大都作为唱词的附属部分,不列入正式唱腔结构,但从表情达意的角度讲,衬词往往包含着比实词更加丰富饱满、无法言说的情感,也是人类在未能正式使用语言工具之前就早已存在的传情方式。[9]在武宁打鼓歌中大量使用“啰、啊、哟、嘿、嗬、哪、嚼、呢、哇、嗨”等衬字。有的衬词表现出高亢激昂的情绪,如“呦嗬呦嗬嘿啦”“呦嗬嘿小咳咳嗬”;有的体现出轻松愉快而稳定的情绪,如“松衣啰沙衣啰啰”“茄茄秧茄茄秧”;有的则很贴合山村姑娘那种身份和劳动时的优雅风姿,如“小娘(呢和是和),河下水(个啰)是牡丹花(衣梭味香)”[10]。从武宁打鼓歌這些衬词中可以看出,虽然在演唱时它们不具备任何实意,但其所表达的情感却无法替代,各衬词均代表了不同的深义,研究这些衬词有助于我们深层次地了解武宁打鼓歌的艺术特征。

二、武宁打鼓歌的文化内涵

文化内涵是指文化的载体所反映出的人类精神和思想方面的内容,万事万物都有其独特的文化内涵。民族音乐学关注“文化中的音乐研究”,主要聚焦于“文本与语境”之间的互动关系。依据符号学理论,任何符号意义的生成都是基于交流与使用过程中的产物,作为一种静态的物象,如果缺乏使用或交流则毫无文化价值与意义。音乐作为一种符号系统,是由音声形态(能指)与意义系统(所指)构成的。[10]所以供我们思考的是,民族音乐学不仅仅是研究音乐符号的表征内容,尤其要关注音乐符号所指代的内涵。从薅草锣鼓的历史演变中可以看出,它已具备成为一种维系乡土社会秩序,铸牢中华民族共同体意识的文化符号。

(一)音乐符号及其文化意涵

1.山鼓

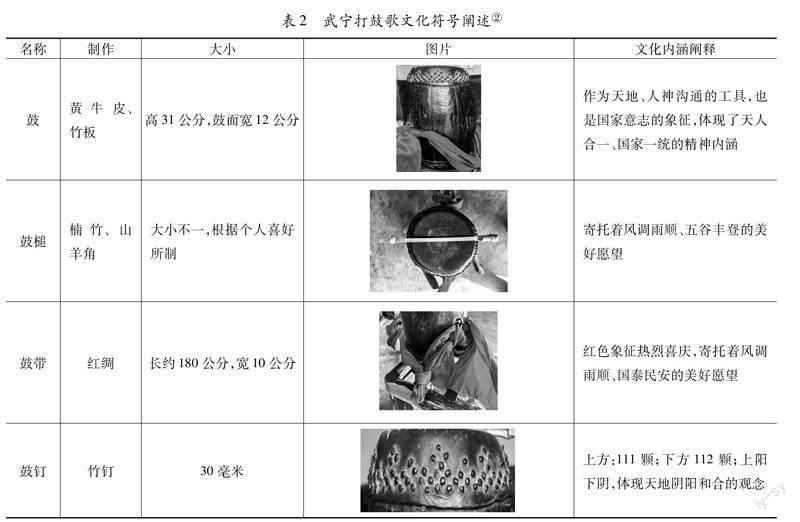

武宁打鼓歌中的唯一一件乐器是山鼓(图3),其在漫长的历史变迁中早已变成了一种强有力的文化符号,其形似腰鼓,但用竹钉钉制而成,与腰鼓使用铁钉钉制不同,且腰鼓更细且短。正宗的山鼓在制作技艺上也有精细的要求,如鼓板以12块构成,竹钉数量为223颗,以较硬的黄牛皮蒙之两端而成。按照武宁打鼓歌省级传承人黄国富的说法,“正宗的鼓在鼓钉数量上有其深意,上部的鼓面由111颗鼓钉钉制,而下方是112颗,传统的鼓,竹钉数量不能多也不能少。”

古人认为世间万物都有阴阳之分,单数为阳,双数为阴,上方的鼓钉数量属阳,下方的鼓钉数量为阴,从这些鼓钉排列可以看出古代的一些阴阳合和思想。这种理念也从侧面反映出制作者遵循古代易学思想,在鼓的制作方面遵循着严格制度。

在鼓的中部有一双对称的铁环,用于鼓匠绑绸带所用,绸带分红、蓝两种绸子,如今大多使用红绸所系。根据鼓匠的演奏习惯,可将红绸直接套至脖子上,将鼓悬挂于胸前(图4),也可斜挎于左右肩演奏。鼓槌的做法则比较随意,据黄国富所讲,“武宁山中盛产楠竹,楠竹材质坚韧,富有弹性,是制作武宁打鼓歌鼓槌的不二之选。”鼓师傅根据自己的喜好,将楠竹削为合适大小使用。

无论是薅草锣鼓中的鼓,或是其他锣鼓音乐中使用的鼓,都经历了漫长的发展演变。随着文化内涵和社会功能的多样化,鼓无疑已转变成一种强有力的文化符号,承载着人们在农耕社会生态文明中的审美心理。在未来社会的发展中,这一“文化符号”的功效和作用将会日臻完善,同时作为“八音之首”的鼓,将持续书写其独特的价值。

2.节奏

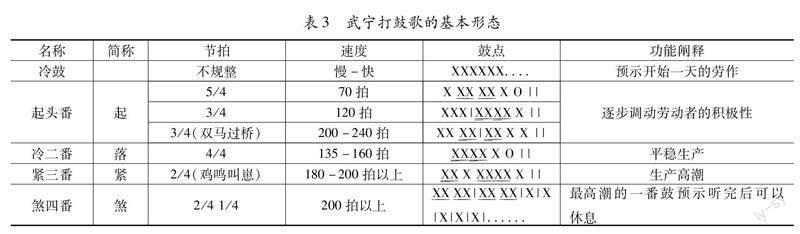

据省级传承人黄国富所述,“打鼓歌中的节奏鼓点是其艺术表现中最重要的一环”。武宁打鼓歌一般由四番鼓构成,分别为起头番、冷二番、紧三番、煞四番,每一番鼓的节奏都不相同,其节奏作为一种声音符号,指代了不同的含义,比如一番鼓是在人们早晨刚上工时,冷鼓打完后,预示着要开始进行劳作,大伙的锄地节奏也随着鼓的敲击节奏进行,三种鼓点的变换预示了鼓匠在逐步调动劳动者的积极性,速度越来越快,劳作者的激情也就越发强烈。到二番鼓时,是全曲时间最长的阶段,这一部分大家都在平稳劳作,而到最后的煞四番时,大伙听到煞四番快速热烈的节奏,就预示着这一番鼓打完就可以休息,所以大家的干劲也都十足,如此可看出每一番鼓都代表了不同的情绪特点和文化功能(表3)。

3.核心音调

核心音调作为一种音乐符号,在发展过程中有着独特的文化基因作用与发生意义。我们以长江流域不同地域薅草锣鼓为例,探究其在核心音调之间的相通性,印证出在流域线性文化空间与农耕生态文明双重作用的驱动下,民间薅草锣鼓音乐广泛流播的历史事实。武宁打鼓歌多以“la-do-re-mi”为骨架形成的羽调式为主,这与江西民歌以羽调式为主的特点是相一致的。它既显示出了楚地音乐文化质朴的古风,又有吴地音乐文化柔美之俏丽。这种比较古朴的音阶调式,与武宁众多的民歌都有着渊源关系。以“la-do-re-mi”组成的特性音调,为用单句子变化重复构成的旋律,每一乐句大多落在羽音上(谱例1)。[10]43杨匡民先生在其论文《湖北民歌的地方音调简介——湖北民歌音调的地方特色问题探索》中,详述了鄂东南地方色彩区(咸宁专区)中部地带,靠近武宁一带的通山幕阜山地区的民歌特色。这里与江西武宁打鼓歌使用相同的四声音阶行进的羽调式民歌间接反映了江西武宁打鼓歌与湖北通山挖山鼓之间的历史渊源和它们之间的紧密联系,证明了长江流域作为孕育和传播通道的重要功能。

无独有偶,贵州思南的薅草锣鼓《打破灯盏倒泼油》的音列也以“la-do-re-mi”的骨架形成的羽调式为主(谱例2)。尽管这两地距离遥远,武宁打鼓歌的艺术特征与长江流域庞大的薅草锣鼓种群却呈现出内在的相通性,这种音乐形态的高度一致性再一次证明,因为流域这一线性文化空间的整体性、流动性、关系性与开放性特征,各民族、各地区的文化得以沟通和交融,由此构成了长江流域薅草锣鼓体系庞大的同源异流之花,进一步推动了农耕社会民间音乐生态文明的发展。

4.唱词

长江流域内薅草锣鼓唱词的内容丰富多彩,我们以陕西、江西、湖北三地的三首唱词进行比对,从中找到它们彼此之间相互关联的历史事实。本文选取的皆是以盘答性为主的唱词,《盘歌》是薅草锣鼓中演唱内容比较多的乐曲,什么内容都可以进行盘答。演唱时,一般由其中一个歌师傅进行盘问,由另一个歌师傅进行回答,有时也会由劳动的人们参与盘問。[12]本文运用互文性理论对三地《盘歌》唱词之间的关联性进行分析。这三首薅草锣鼓的唱词分别来自陕西紫阳县的锣鼓草《盘歌》,江西武宁的打鼓歌《猜灯谜》和湖北应山县的田歌(栽秧歌)《歌儿好唱口难开》。

盘歌[13]

啥子过河不脱鞋?啥子过河横过来?

牛儿过河不脱鞋,螃蟹过河横起来。

啥子背上背八卦?啥子背上长青苔?

乌龟背上背八卦,鹅包背上长青苔。

猜谜歌[10]

什么开花丛是丛?什么开花倒吊钟?

栀子花开丛是丛,石榴花开倒吊钟。

什么花开春三月?什么花开月月红?

桃李开花春三月,桃妹开花月月红。

歌儿好唱口难开[14]

什么人(活)下口难开?什么人(活)下树难栽?

张果老(活)下口难开,王母娘(活)下树难栽。

什么人(活)下田难种?什么人(活)下磨难挨?

丁德江(活)下田难种,李三娘(活)下磨难挨。

通过分析以上三首《盘歌》的歌词内容,我们可以清晰地看到,尽管这三地的地理距离较远,但其歌词的内容和形式均展现出高度的相似性。无论在对仗的结构还是在一问一答的歌词内容上,它们都在长江流域这一文化大通道的基础上建立了关系性的联系。因此,这三首《盘歌》之间形成了互文性关系,这为不同地区薅草锣鼓之间的关联性提供了有力的佐证。

(二)禁忌

在打鼓过程中,有着许多不能触碰的禁忌,与人们的生活观念有着密切的关系。这些禁忌都被作为一种指代符号,代表了不同的意义。如劳作者不能偷懒、不能说闲话等。鼓匠具有组织者和表演者的双重身份,其地位是不言而喻的。鼓师通过演唱和敲击不同节奏来控制劳作的整体节奏,大大提高了劳动效率。这里面就需要劳动者的配合,鼓匠打鼓时,干活的人不能闲聊,不能三心二意,否则鼓匠就会将鼓打到此人面前,唱一些“懒汉词”(众人莫笑我偷懒,身体单薄少熬炼,攒把劲来出身汗,赶上大帮好歇肩,喝口茶水抽根烟)让他尽快投入干活中,俗话说“一鼓催三工”就是由此得来。

与鼓有关的方言禁忌也有其指代意义,如在武宁当地方言中一些有趣的说法,首先是人们在购买“鼓”时,如果要与老板讲价,老板便会说:“你这人算鼓打钉”(意为小气之意)。还有一个方言禁忌是“坐鼓”,当地如果说谁“坐鼓”就代表着“做白日梦”。当然,人们在实际生活中会避免使用这些方言禁忌,以显示出其特殊语境下的特殊意义。

三、武宁打鼓歌的社会功能

作为流域与农耕文化孕育的产物,武宁打鼓歌被赋予了许多社会功能,如保障农业生产、教育传承,并最终实现维系乡土社会秩序的重要功能。保障农业生产主要表现为劳动催工,教育传承则是将历史典故、自然常识、生活技能、人文知识或处世之道等内容编成歌词,以口传方式教化众人。

(一)保障生产

《唐诗纪事》载:“欧阳迥与可朋为友,是岁(五代后蜀广政十九年,即公元957年)酷暑中,欧阳命同僚纳凉于净众寺,依林亭列樽俎。众方欢,适寺之外皆耕者,曝背烈日中耕田,击腰鼓以适倦。可朋遂作耘田鼓诗以贽欧阳。”[15]可见,武宁打鼓歌一类的薅草锣鼓自古就以击鼓催工来消除疲劳,保障农业生产。

我们看到,武宁打鼓歌产生的直接目的是服务于劳动生产,而歌曲的价值更多表现在提高工效、调节人们的劳动气氛(图5)。武宁打鼓歌在锄地耕耘时,数十人排成一排,众人边劳作,边与鼓匠配合搭歌,有激发劳作者干劲和娱乐之功效,甚至在大户人家中还会出现“百锄齐发”的热闹场面。江西武宁种植油茶的历史悠久,且武宁油茶负有盛名,武宁打鼓歌传至武宁,最初与种植玉米和油茶密不可分。据黄国富所述,上汤一脉的武宁打鼓歌最早出自红色圣地“小九宫”(此地曾是中共武宁县委、县苏维埃政府机关驻地,红五军、红十六军、红三军和红十六师曾战斗地。),1777年正式流传并发扬光大,最初在种植油茶劳动中使用。

(二)教育传承功能

武宁打鼓歌与农耕社会相伴而生,作为农耕社会的一种文化缩影,在教育后人、传承文化知识等方面发挥着重要作用。过去人们几乎没有机会接受正规教育,如何让子孙后代更好地了解历史典故、人文知识,学会为人处世的道理,武宁打鼓歌这类的口传文化传统很好地肩负起这一历史使命,鼓手们将历史典故、自然常识、生活技能、人文知识或处世之道等编成歌词,在漫长的社会历史变迁中发挥了重要的教育传承功能,使文人士大夫们懂得的知识和道理在山野村夫中以一种生动鲜活的样态代代相传。如《薛仁贵》(节选)和《杨家将》(节选):

仁贵郎,仁贵生得手臂长,烈马飞走崖前过,污泥河中救唐王。

唐天子,有难情,污泥河中叫救人,有人救得唐天子,万里江山平半分。

仁贵高,仁贵出身穿白袍,皇上赐他小神剑,污泥河中献功劳。

仁贵人,仁贵武艺有十分,污泥河中救唐主,过了雄关盖苏文。

仁贵蛮,仁贵住在破窑间,射雁去了十二载,生下男儿薛丁山。

杨家庄,杨家屋内好住场,住房做在犀牛地,后背来龙是牌坊。

杨家军,杨家屋内出将军,朝中挂帅杨宗保,大破天门穆桂英。

杨令生,令生一起赶三鞭,大山赶得嗷嗷叫,小山赶得叫皇天,

只有雷山赶不动,接连打了九下鞭。

从这两部作品中,我们可以看出,创作者将历史故事和神话典故融入其中,创作出广大人民群众喜闻乐见的内容,使得人们更好地理解到这些优秀的文化作品,如《杨家将》等一系列教育公众的优秀故事。正是这样的传承方式,使得中华优秀文化在民间得以流传下来。

在过去的农耕社会中,由于生产水平低下,娱乐方式有限,男女交流方式较少,山歌因此成为一种良好的交流方式。武宁打鼓歌中有很多内容都讲述了人际交往方面的故事,这也间接反映出了在農耕社会下,由于武宁打鼓歌担当起了沟通男女感情的功能,从而在维系农耕社会中的人际交往方面起到了重要作用。

如《送郎送到后山坡》《姻缘只隔一张纸》和《问姐怜郎不怜郎》:

《送郎送到后山坡》

送郎送到后山坡,怀里藏个大馍馍。

把给我郎当午饭,免得回去又烧锅,

不比人家有老婆。

《姻缘只隔一张纸》

一把扇子两面黄,上面画着姐和郎。

郎在这边瞧见姐,姐在那边瞧见郎,

姻缘只隔纸一张。

《问姐怜郎不怜郎》

情哥模样生得强,问姐怜郎不怜郎。

姐要怜郎就怜我,栽得禾来扯得秧,

撑得门户顶得梁。

长江流域各地的薅草锣鼓都有很多关于这种歌词内容的例子,如贵州思南县的《打破灯盏倒泼油》、湖北兴山县的《送郎》等,都反映了人际交往方面的内容。这也说明在那个时代的条件下,人们通过唱歌寄托自己的情感,这是农耕社会普遍存在的现象。

(三)维系乡土社会秩序

维系乡土社会秩序作为武宁打鼓歌深层的功能,首先表现在和合人伦,促进农耕社会中的伦理关系和人际交往,重点宣扬儒家思想中的长幼尊卑和孝道礼仪;其次是维系了农耕社会中百姓的乡情礼俗,使乡邻友好、敦乡睦里;此外还有祭祀仪式功能,表达了人们对于神灵的敬畏和祈求风调雨顺的美好夙愿。

1.和合人伦

所谓和合人伦,即调和人际关系,维系男女有别、长幼尊卑的社会伦理关系。《礼记·乐记》云:“治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。声音之道,与政通矣。”说明了音乐与社会和国家是否安定有着密切的关联。[16]武宁打鼓歌中很多歌词都反映了儒家传统的伦理文化。有教育百姓尊老爱幼、孝敬双亲的,如《廿四孝》(节选):

李心郎,要把孝心敬爷娘,

一日吃娘三餐奶,三日吃娘九餐浆,

娘奶不是大河水,不是山林树水浆。

孝心感动天和地,一家大小平安祥。

有倡导夫妻和睦、相敬如宾的,如《十劝夫》(节选):

五劝夫来定心肠,对待妻子要善良,

不能动手来打骂,一团和气福自生,

夫唱妇随乐团圆。

十劝夫来记在心,妻子儿女是真情,

唯愿夫君一世好,修心积德好良心,

儿孙学样永留名。

在《廿四孝》中,阐述了对父母孝敬的必要性,它反映出母亲抚养孩子长大的辛勤付出。唯有儿孙展现孝顺,才能顺应天道,感动天地,从而使得全家人享受平安。在武宁打鼓歌的歌词中,这种倡导孝道的观念屡见不鲜,这反映了过去的民众宣扬孝道,顺应天地,符合和谐人伦的理念。《十劝夫》进一步阐述了夫妻和睦的重要性,倡导丈夫对待妻子要善良,不可使用暴力,否则,子女们也会模仿这种行为。只有为孩子树立孝敬长辈,夫妻和睦的典范,子孙才会继承这样的家风。这样的善良淳朴的民风,会影响整个村落乃至整个地区,我们的祖先就是这样一代一代地传承这些理念,这就是中华民族有如此多的优秀传统文化的原因。这些歌词展现了武宁打鼓歌在教导人们人伦观念上的重大作用。

在武宁打鼓歌的传承人身上,我们可以看到儒家尊师重道的优良传统。迄今为止,武宁打鼓歌的国家级传承人共有两位:孟繁林先生和方由根先生。目前这两位传承人已去世,如今只有黄国富先生和何祖奎先生,以及一些市县级传承人和一部分当地的业余爱好者们在坚守这份音乐文化遗产。在武宁打鼓歌传承人谱系中,孟繁林先生是最早一批国家级传承人,而方由根先生则是孟繁林的徒弟,上汤乡的黄国富则是方由根的徒弟。据黄国富先生所述,他们的拜师仪式需要极其庄重,必须行拜师礼“端茶”给师傅,师傅若接下这碗茶才算拜师成功。这也是我们中华文化传承下来的“尊师重道”的体现,对于维系农耕社会精神文明也起到了积极的推动作用。

2.敦乡睦里

敦乡睦里,即指乡邻友爱,睦邻友好,是中国数千年农耕社会生态文明中承袭的优良民风。武宁打鼓歌在千百年传承演变过程中,以鼓为证,以歌为媒,沟通乡情,集聚民心,凝合人力,化解干戈,成为敦乡睦里、维系乡情的重要利器。武宁打鼓歌不单纯是一种音乐形式,而是农耕劳作——耕种、薅秧、插秧、薅草等环节的一个组成部分,没有武宁打鼓歌,对相应的农耕活动的完成会受到严重的影响,甚或无法进行。此外,古代社会中武宁打鼓歌还常以“合作换工”的方式应对一些繁重的农事劳动,客观上凝聚了乡民的情感,起到睦邻友好、敦乡睦里的作用。我们可以在民国时期的文献记载中看出一些端倪:“土民自古有‘薅草锣鼓’之习。夏日耘草,数家趋一家,彼此轮转,以次周而耘之。往往集数十人,其中二人击鼓鸣钲,迭应相和,耘者劳而忘疲,其功较倍。”(民国《宣汉县志·礼俗》载。)在过去,各家各户进行农事活动时,最早都是进行“换工”这一活动,尤其是付不起工钱的百姓家,只能在乡里乡亲之间通过“换工”这一形式来使得自己的农活可以准时完成。倘若大家都是一家一户单独劳作耕耘,断然不会产生武宁打鼓歌这类由于集体劳作的需要才产生的艺术形式,武宁打鼓歌在当时已然成为了农耕劳作中必不可少的一个部分。

在农耕社会文明中,武宁打鼓歌也逐渐代表了一种维系乡情的重要形式,每当人们听到“薅草歌”的声音就代表着各家各户通力合作,由此增进彼此之间的感情。清代长阳诗人彭秋潭在《长阳竹枝词》中所述:“换工男女上山坡,处处歌声应鼓锣。”就表达了这种热闹非凡的景象,各家各户的人们在给其他人干活时都是全力以赴的,也都是满心欢喜的,因为他们知道,只有这样才能在别人给自家干活时才会用心和认真。所以不难看出,薅草锣鼓在农耕社会中通过“换工”这一形式极大地维系了乡情。武宁打鼓歌正是在集体劳动的语境下才能焕发出如此大的生机和活力,值得我们细细品究。

3.祭祀祈禳

人们企图通过祭祀以祈求神明保佑风调雨顺,因此而产生了具有宗教色彩的艺术行为。我们以湘西北、鄂西南和赣北三地来探究这一功能的现象。湘西北古丈县挖土锣鼓歌在演唱的前后分别需要举行“压码子”和“解码子”的简单仪式,演唱开始时还需要迎请诸多神灵,结束时也要送神。在大庸市《薅草歌》的六个唱腔中,开始和结束的唱腔分别为《请土地》和《送土地》。在鄂西南一带同样如此,如鹤峰县薅草锣鼓在开始时要演唱《歌头》(参拜天、地、龙等神灵)、《请土地》《扎寨》《封土地神》等,结束时也要演唱《拆寨》《送土地》等。[17]赣北武宁打鼓歌中在早上上工时要拜土地神,也体现了对于神灵的敬仰,如早晨开工歌头《到山来》这样唱到:“到山来,到山扶起土地牌,扶起土地拜三拜,保佑山歌随口来。”

祭祀活动已经逐渐成为一种生活习惯,尽管现代人普遍认为世界上并无鬼神,但是农村人家在过节时仍会进行祭祀,供奉香火给灶君等。如今,这一习惯已成为中华民族几千年流传下来的传统习俗,成为维系乡土社会的一种重要方式。

结 语

由“流域”“通道”“走廊”构成的“路”地理文化空间与音乐结构、象征意义的生成之间的互动关系问题研究,是民族音乐学界亟待深入关注的学术话题。[18]流域作为“水脉文通”大动脉,有力地推动了音乐文化的传播与多元发展,“流域音乐人类学”旨在探讨流域生态文明对其内部音乐文化传播与流变的影响与功能。在流域通道与农耕社会文明的双重孕育下,各民族与各地区产生了许多优秀的民间音乐文化,成为赓续中国华优秀传统文化根脉的鲜活力量。武宁打鼓歌作为赣北优秀的文化遗产,无疑是整个长江流域内的薅草锣鼓亮眼的一个支脉。武宁打鼓歌以其悠久的历史、鲜活的形式、广泛的传播、深远的影响和强大的功能,在维系农耕社会秩序的过程中发挥了巨大作用。以“流域音乐人类学”的视角来观测薅草锣鼓在农耕社会中的功能和作用,可以看出两层意义:其一,武宁打鼓歌在数千年的演变发展过程中,其声音符号已经建构起中华民族共同的文化心理素质;其二,武宁打鼓歌已成为维系中国农耕社会秩序的文化符号,对当下铸牢中华民族共同体意识产生了积极影响。

参考文献:

[1]胡晓东,谢佳丽.流域音乐人类学钩撢:以川江流域为例[J].音乐研究,2022(04):89-100.

[2]艾玲,李一平.江西武宁打鼓歌保护和传承的路径探讨[J].戏剧之家,2016(19):19-20.

[3]梅佳琪,王軼舫.探析武宁打鼓歌的主要内容与社会功能[J].音乐时空,2015(07):56+52.

[4]李一平,艾玲.江西武宁“打鼓歌”的传承与发展——以民间“打鼓歌”艺人方由根口述史为例[J].戏剧之家,2015(11):59-60.

[5]刘志远.考古材料所见汉代的四川农业[J].文物,1979(12):65.

[6]孙华,郑定理.汉代秧鼓俑杂说[J].农业考古,1986(01):112-114.

[7]中国非物质文化遗产网,中国非物质文化遗产数字博物馆. 薅草锣鼓(武宁打鼓歌)[EB/OL]. https://www.ihchina.cn/art/detail/id/12455.html ,2008-06-01.

[8]冷婵玲.武宁“打鼓歌”与通山“挖山鼓”的艺术形态对比分析[J].艺术评鉴,2021(06):28-30.

[9]胡晓东.民歌的地方音色与文化认同——以綦江汉族民歌为例[J].云南艺术学院学报,2017(01):32-41.

[10]王轶舫,柯亨达.武宁打鼓歌[M].南昌:江西人民出版社,2011.

[11]赵书峰.“音乐”·“文化”·“人”:民族音乐学研究的三个层次[J].音乐文化研究,2023(01):36-42+4.

[12]杨胜兴.武陵山区薅草锣鼓唱词文本的互文性研究[J].教育文化论坛,2017,9(03):9-12.

[13]《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会.中国民间歌曲集成·陕西卷[M].北京:中国ISBN中心,1994:1046-1047.

[14]《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会.中国民间歌曲集成·湖北卷[M].北京:人民音乐出版社,1988:179-180.

[15]计有功.唐诗纪事[M].上海:上海古籍出版社,2008:1086.

[16]刘洁.谈孔子的音乐教化思想[J].群文天地,2013(02):125.

[17]杨胜兴.武陵山区薅草锣鼓差异性的成因分析[J].中国音乐,2018(02):103-108.

[18]赵书峰.流域·通道·走廊:音乐与“路”文化空间互动关系问题研究[J].民族艺术,2021(02):93-102.

(责任编辑:杨 飞 涂 艳)

Watershed, Farming and the Ecological Civilization of Folk Music A Study on the Drum Songs in Wuning County from the Perspective of Watershed Music Anthropology

HU Xiaodong, WANG Yajun/School of Music, Jiangxi Normal University, Nanchang, Jiangxi 330029

,China

Abstract:The drum song in Wuning County, Jiujiang City, Jiangxi Province is a kind of folk song that was nurtured in context of agricultural culture in the Yangtze River Basin, which was listed as the second batch of national intangible cultural heritage in 2008. The drum song was introduced from Tongshan County, Hubei province around 1774, integrating local dialects and tunes that evolved to be the “Wuning drum song” with the local characteristics after a long period of development. From the perspective of “watershed music anthropology”, Wuning drum song has become a powerful cultural symbol that maintains the social order of China’s agricultural society over thousands of years of development. Its sound symbols have constructed the common Chinese cultural and psychological attributes, and currently have had a positive impact on strengthening collective awareness of Chinese national community.

Key words:Wuning Drum Song; anthropology of watershed music; linear cultural space; agricultural society; ecological civilization

收稿日期:2023-06-16

基金項目:2022年国家社科基金艺术学重大项目“中国乐学理论体系研究”(项目编号:22ZD12)。

作者简介:胡晓东,江西师范大学音乐学院教授,博士研究生导师,中国音乐学院“中国音乐研究基地”特聘研究员,研究方向:民族音乐学、中国传统音乐理论。

王亚军,江西师范大学音乐学院硕士研究生,研究方向:民族音乐学。

①流域人类学,是遵循人类学的普同、整体、整合的理论与方法,并以跨流域比较研究为其方法论特色,来研究流域中人与自然、人与人、族群与族群关系的人类学研究新方向。参见田阡《流域人类学导论》,人民出版社,2018年,第10页。