土地转入对农户增收的影响研究

——基于CRRS的实证分析

徐梦婷 李 强

安徽科技学院管理学院,安徽 蚌埠 233030

0 引言

农村承包土地经营权流转从20 世纪80 年代开始出现,并逐步扩展,土地流转市场逐渐开放。2014 年,中央一号文件明确提出了“三权”分置政策思路,即土地所有权、承包权、经营权“三权”分置,经营权流转的格局。2023 年,中央一号文件再次强调“引导土地经营权有序流转,发展农业适度规模经营”。土地规模的扩大是提高农业生产经营效率的必要条件,土地流转是实现农业规模化经营、促进土地资源合理配置的有效方式之一。当前,普通农户仍然是我国农业经营的主体,如何带动小农户有序参与土地流转并实现增收,仍是实现农业农村现代化发展的重点工作。因此,在此背景下探讨农户是否能通过转入土地实现收入增长有其现实意义。

1 文献综述

近年来,较多学者实证研究了土地流转对农民收入的影响,研究成果丰富。冒佩华等[1]借助2000 年和2012 年的农户家庭微观调研数据,采用平均处理效应(Average Treatment Effect,ATE)和受处理的平均处理效应(Average Treatment Effects on Treated,ATT)方法,实证分析了土地经营权流转对农户家庭收入的影响。其通过研究发现,土地流转能显著提高农户家庭的收入水平。钱忠好等[2]利用2006—2013 年江苏、广西、湖北和黑龙江4 省(自治区)1 872 个农户的入户调查数据,实证检验了农地流转对农户家庭收入的影响。洪名勇等[3]基于中国省域2003—2018 年面板数据,通过构建耦合协调发展模型,分析农地流转与农民收入耦合协调发展时空演变特征,并运用空间杜宾模型剖析农地流转对不同类型农民收入的空间效应。吴笑语等[4]基于2015 年中国家庭金融调查(China Household Finance Survey,CHFS)数据,首先运用内生转换(Endogenous Switching Regression Model,ESR)研究了土地流转对农户家庭平均收入的影响,其次运用无条件分位数处理效应(Uconditional Quantile Treatment Effect,UQTE)模型和广义分位数回 归(Generalized Quantile Regression,GQR)模型,分析了土地流转对分布在不同收入水平上的农户人均收入效应差异。对于土地转入的增收效应,部分学者认为,农业生产经营能力强且具备农业生产优势的农户,通过转入更多土地增加农业经营性收入,实现土地资源由低效率农户向高效率农户的优化配置。钱龙等[5]通过研究发现,转入土地对农户农业劳动生产率没有显著影响,但会显著提升土地产出率,进而促进其规模经营收入的增长。在土地流转的具体增收机制方面,成程等[6]、朱琳等[7]验证了农业机械化、土地价值在土地转入与农业收入间的中介作用;杜鑫等[8]基于2020 年的农户调查数据,利用内生转换回归模型,研究发现农户通过土地转入行为获得了家庭人均纯收入约10%的增幅。

也有学者认为,土地转入对小农户的增收效应或作用有限。例如,柯炼等[9]基于2010—2018 年中国家庭追踪调查数据(China Family Panel Studies,CFPS),分析发现土地流转中转入户的家庭纯收入没有明显变化,这可能是由于土地转入农户在土地规模扩大的同时,缺乏相应的农机培训,导致其经营性收入的增长幅度无法弥补工资性收入的减少。另外,彭小霞[10]通过总结土地流转案例,认为农户之间小规模的土地流转行为虽然能在一定程度上解决地块零碎、经营不便的问题,但与土地规模经营的差距仍然存在,流转后的农户依旧处在分散经营的状态,无法形成显著的规模效应。同时,土地转入户在经营更大面积的土地时,必然会追加农业投资购买设备、技术、人力资源等,这部分投入实际上是土地流转交易成本的体现,扣除增加的经营成本后,土地转入户收入增长的幅度难以保证。

综上所述,土地转入能否促进农户家庭收入增长仍然值得进一步讨论。笔者利用2020 年中国乡村振兴综合调查(China Rural Revitalization Survey,CRRS)在山东省、河南省、安徽省3 个省的调查数据,来考察土地转入对农户增收的影响,并检验土地规模化程度是否有利于农民农业经营收入的提升。

2 数据来源、变量设定及实证策略

2.1 数据来源与变量设定

笔者基于2020 年CRRS 在山东、河南、安徽3 个省的调查数据来考察土地转入对农户增收的影响。在数据使用过程中,剔除缺失值、异常值后,最终得到农户样本为663户。

在已有文献基础上,根据CRRS 问卷特点,选取农户家庭农业经营性收入的对数值作为被解释变量,农户的土地转入决策(虚拟变量,0=未转入土地,1=有转入土地)作为核心解释变量,农户家庭经营耕地面积的对数值(表示土地规模化经营程度)[2]作为中介变量。同时,选取农户个体特征(包括户主年龄、性别、受教育年限、是否担任村干部)及家庭特征(农业劳动时间、家庭金融资产的对数值、是否有借贷行为、是否有农业保险)作为控制变量。具体赋值情况见表1。

表1 变量设定

2.2 模型设定

为了检验土地转入对农户的增收效应,设定普通最小二乘法(Ordinary Least Squares,OLS)回归模型为

式(1)中:lnaincomei表示参与土地转入农户农业经营性收入的对数值,为被解释变量;rentingini表示农户的土地转入决策(虚拟变量,0=未转入土地,1=有转入土地),为核心解释变量;Zi表示影响农户农业性经营收入的其他控制变量。

为了进一步检验转入土地后,农户是否通过承包经营耕地面积的扩大实现农业经营收入的增长,即土地规模化经营程度是否在土地转入行为与农户增收之间存在中介作用,笔者借鉴温忠麟等[11]提出的逐步检验法,在公式(1)的基础上进一步构建中介效应模型为

式(2)和式(3)中:lnlandopei表示中介变量,即农户家庭的经营耕地面积的对数值(土地规模化程度)。

2.3 实证流程

利用上述模型进行分析的具体流程如下。

第一步,检验公式(1)中的核心解释变量rentingini的系数α1是否显著,若显著,则进行下一步。

第二步,检验公式(2)中的核心解释变量rentingini的系数β1和公式(3)中的中介变量lnlandopei的系数γ2是否显著,若显著,则进行下一步。

第三步,检验公式(3)中的核心解释变量rentingini的系数γ1是否显著,若显著,且β1γ2与γ1同号,则存在部分中介效应,此时报告中介效应占总效应的比例β1γ2/α1;若不显著,则直接效应不显著,只存在中介效应(完全中介效应)。若上述逐步检验方法不显著,则使用Bootstrap方法进行检验。

3 实证结果与分析

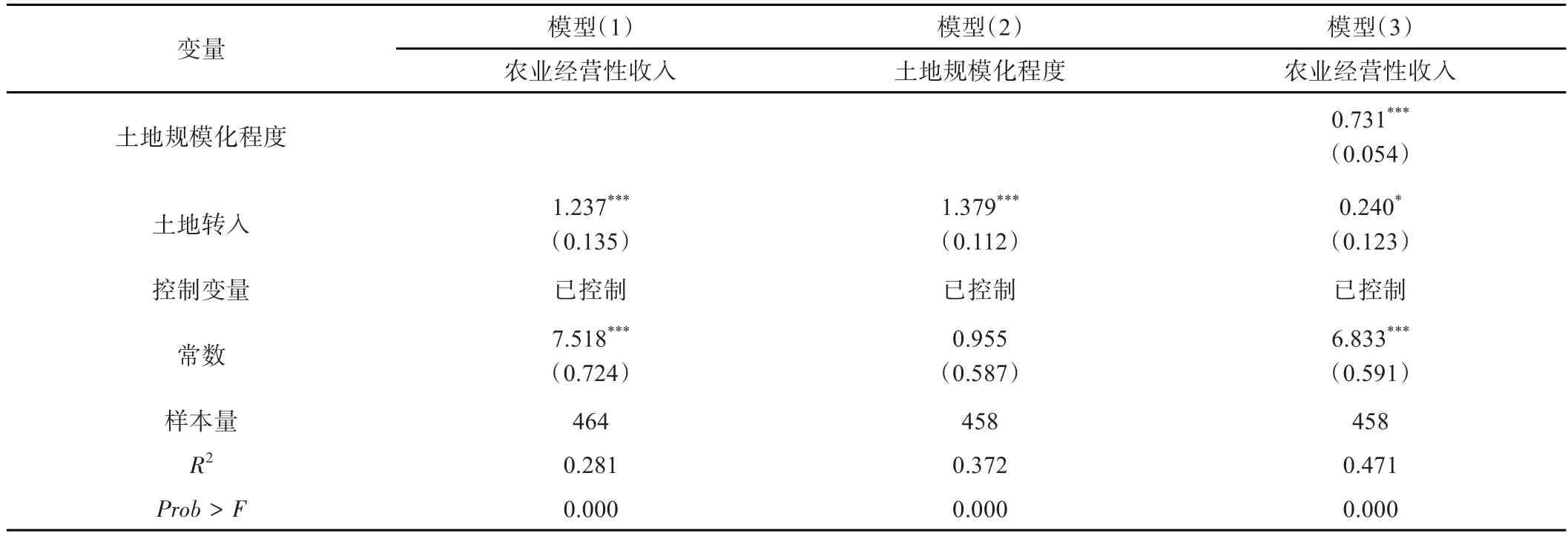

利用上述3 个模型得出的回归结果如表2 所示。由表2 的模型(1)可知,土地转入对农户家庭的农业经营性收入的影响系数(α1=1.237)在1%的水平上显著为正,说明土地转入对农户家庭农业经营性收入的增长起到显著的正向促进作用。由表2 的模型(2)可知,土地转入对中介变量经营耕地面积的对数值(土地规模化程度)的影响系数(β1=1.379)在1%的水平上显著为正。由表2 的模型(3)可知,中介变量经营耕地面积的对数值(土地规模化程度)对农业经营性收入的影响系数(γ2=0.731)在1%的水平上显著为正,同时土地转入对农业经营性收入的影响系数(γ1=0.240)在10%的水平上显著为正。由此可见,β1、γ2与γ1均显著且同号,因此土地规模化的中介效应存在,且为部分中介效应,其中介效应占总效应的比例为0.814 9,即土地转入对农户家庭的增收作用中大约有81.49%是通过土地规模化经营的中介作用实现的。

表2 回归结果分析

4 结论与建议

4.1 结论

笔者基于2020 年CRRS 在山东、河南、安徽3 个省的调查数据,通过OLS 回归和中介效应模型分析土地转入的农户增收效应及其作用机制,得出以下结论。

①土地转入对农户家庭农业经营性收入的增长起到显著的正向促进作用。

②土地规模化经营在土地转入与农户增收之间存在部分中介效应,也就是说,土地转入行为不仅直接影响农户家庭农业经营性收入的增长,还通过土地规模化经营这一中介间接影响其收入;土地转入对农户家庭的增收作用中大约有81.49%是通过土地规模化经营的中介作用实现。

4.2 政策建议

为了进一步促进土地流转,消除土地转入过程中可能存在的限制因素,笔者提出以下建议。

第一,农户作为土地流转过程中的弱势主体,在进行土地转入决策时,通常面临信息不对称、议价能力弱等问题。因此,政府及村集体组织应建立专门的中介服务机构,面向普通农户开展咨询与建议服务,为土地转入户与转出户之间搭建通畅的平台,保障农业生产经营能力较强的农户能有效转入土地。

第二,土地转入农户会经常面临农业设施、种子化肥、经营管理等各方面生产经营成本上升的问题,且金融要素下乡支农程度较弱,农村金融供给与农户资金需求不匹配。为此,相关部门应加强基层金融服务,帮助土地转入农户以更简洁的手续、较为合理的抵押门槛获得信贷支持,为其解决农业投资的后顾之忧。

第三,农业适度规模经营是通过各类生产要素的优化组合达成的。在土地经营规模扩大的同时,农户个体的生产经营能力也会制约农业收入的增长。因此,相关部门应重视农业技能培训,同时为愿意返乡创业的大学生、农民工等提供政策支持,培养既具有现代农业经营管理知识,又拥有实际农业生产经验的高素质农业经营者。