利用大单元教学促进学生对牛顿第一定律的深度理解

陈 泽,谭振宇,皮飞鹏,杨成滔

广州大学物理与材料科学学院,广州 510006

1 问题提出

《普通高中物理课程标准(2017 年版2020年修订)》中对牛顿运动定律的要求是“理解牛顿运动定律,能用牛顿运动定律解释生产生活中的有关现象、解决有关问题”[1]。实际上,牛顿第一定律是否成立与观察物体运动时选择的参考系有关,而在中学阶段主要使用惯性参考系,因此,促进学生对惯性的深度理解十分重要。分析教材发现,目前各版本教材存在相同的问题,即仅让学生通过生活经验感受物体质量与惯性的关系,未提及惯性与速度的关系,导致很多学生对此存疑。例如,人教版教材通过对比让两个运动着的、质量不同的物体静止下来所费力的大小来证明“质量越大,惯性越大”。但学生不是“空着脑袋进入教室的”,很多学生觉得让高速行驶的汽车停止比让刚刚起步的汽车停止更难,因此他们认为物体速度越大,其惯性越大。本文基于“大单元”理念,针对学生的误解,将人教版高中物理教材必修一第三章《相互作用——力》和第四章《运动和力的关系》两章进行解构与重组,以期促进学生对牛顿第一定律的深度理解。

2 基于大单元理念的教学设计流程

物理课程标准要求以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实[1]。物理学科本身具有结构化、体系化的天然优势,但在现实教学中,教师会按照教材顺序进行教学,忽视物理学科内部的逻辑,缺乏将碎片化知识整合的能力,导致学生无法形成结构良好的知识体系[2]。

大单元教学是一种通过打破教材安排的单元教学顺序,转而围绕某一个具有统合性的目标进行单元设计,将分散的“知识点”联系起来建构成“知识线”进而发展成为“知识面”“知识体”等的教学方法。为实现大单元教学,教师需要提升站位,从学科全局出发[3],运用整体原理对教材进行重新整理编排,超越常规课及小单元,以帮助学生进行不同知识之间的整合,继而发展学生的核心素养。大单元优于原有单元结构的原因是它强调围绕引领学习历程的核心主题,整合相关元素,建构完整的知识体系[4],从而实现知识点之间的连接。基于此,本文提出基于大单元理念的教学设计流程,旨在为一线教师与教材开发者提供参考,如图1 所示。

图1 基于大单元理念的教学设计流程

基于大单元理念进行教学设计主要分为三步:首先,教师及相关专家深入了解特定的物理知识,分析与核心知识相关联的其他知识,寻找各知识点之间的逻辑联系,建立与核心知识相关联的知识族群。然后,将已有的单元解构,打破按知识排布教学内容的束缚,调整原定教学顺序,化整为零。最后,依据各知识点之间的逻辑联系重新编排授课顺序,便于学生循序渐进、由浅入深、由主到次地建立起物理知识架构。

3 牛顿运动定律的大单元教学

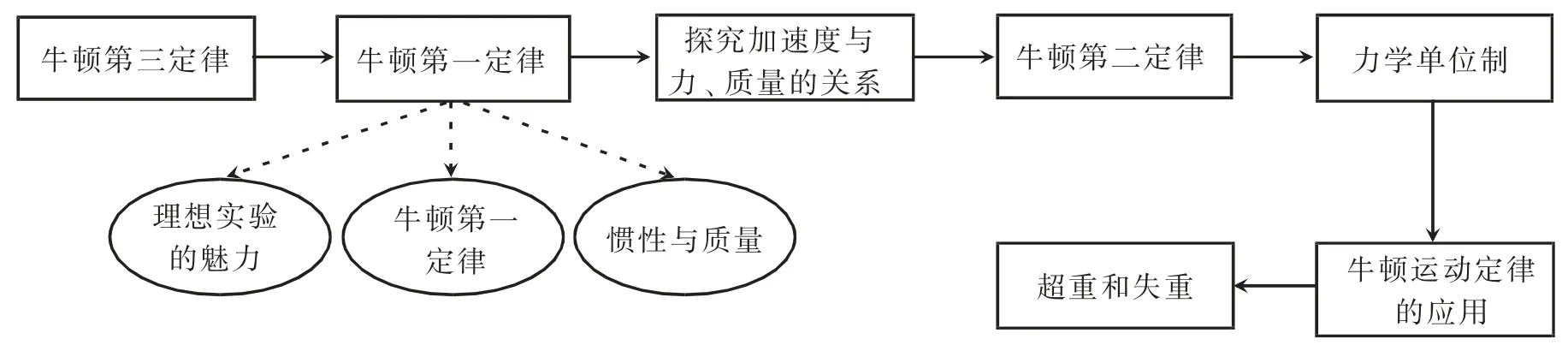

人教版教材将牛顿运动定律安排到两个不同的章节,既定的教学顺序是:牛顿第三定律—牛顿第一定律—牛顿第二定律。其缘由是学生在义务教育阶段已经接受了“力”的学习,具有一定的基础,牛顿第三定律主要涉及两个物体之间“单纯”的力的作用,并不涉及物体的运动。而牛顿第一定律和牛顿第二定律是动力学的重要组成部分,主要探究在力的作用下物体运动状态的变化。目前,教材主张先通过理想实验推理得到牛顿第一定律“一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态”。接着,向学生介绍惯性的定义,简单说明物体质量越大惯性越大。随后,通过实验探究物体的运动与力的关系继而引出牛顿第二定律。在牛顿第二定律教学结束后,又返回力学基础的概念性内容“力学单位制”的学习。然后,讨论牛顿运动定律在实际中的应用。最后,举出生活中的特例“超重与失重”,顺序如图2 所示。

图2 目前牛顿运动定律的教学顺序

正如开头所述,学生从日常经验中得到的前置印象就是“速度越快,越难改变运动状态”。而已有教材回避了“惯性与速度的关系”,在日常教学中,教师也很少对这一问题进行解释说明,导致学生无法真正理解惯性。因此,本文基于大单元教学理念,将牛顿运动定律进行解构与重组,调整人教版必修一第三、第四两章的教学顺序,帮助学生形成对牛顿第一定律的深度理解。

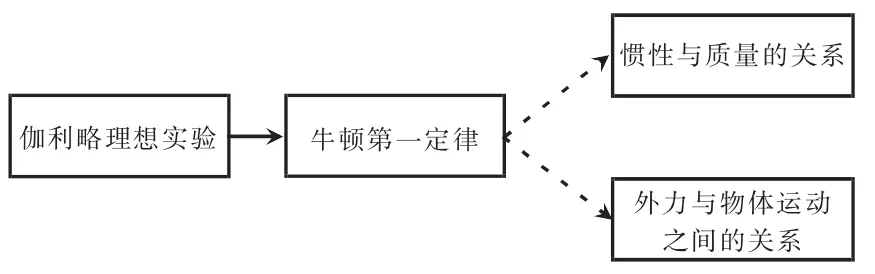

按照基于大单元理念的教学设计流程,第一步,首先对特定知识进行分析。已知牛顿第一定律又称“惯性定律”,惯性的字面意思是“习惯,习以为常的;性质、特性”。因此,牛顿第一定律也可以解释成“在不受力的情况下,物体会保持它习惯的状态,若该物体一开始静止,它会一直静止下去;若该物体有一定的初速度,它会按照初始状态的初速度一直运动下去;若有外力影响,则物体的运动状态会发生改变”,强调物体的运动状态与力的关系。在通过理想实验得出惯性定律之后,教师可以沿着两个方向进行教学,一是与原教材安排的顺序一致,即探索惯性与质量的关系,二是直接探究外力与物体运动之间的关系,接着过渡到牛顿第二定律的学习,进一步将牛顿第二定律有关内容运用到对牛顿第一定律的理解中,探究惯性与质量、速度的关系,如图3 所示。

图3 教师可能的教学顺序

第二步,对已有教材进行解构。首先,将教材第四章《运动和力的关系》的第一节解构为两部分:牛顿第一定律、影响惯性的因素;其次,对已有顺序进行调整。在现有教材中,力学单位制的设置安排在了“牛顿第二定律”的教学之后。该节内容作为基础性、记忆性、背景性的知识应当安排在教学之始,调整为在理想实验甚至是牛顿第三定律之前进行学习,当学生对力学单位制有了充分的理解后,再着手进行实验。

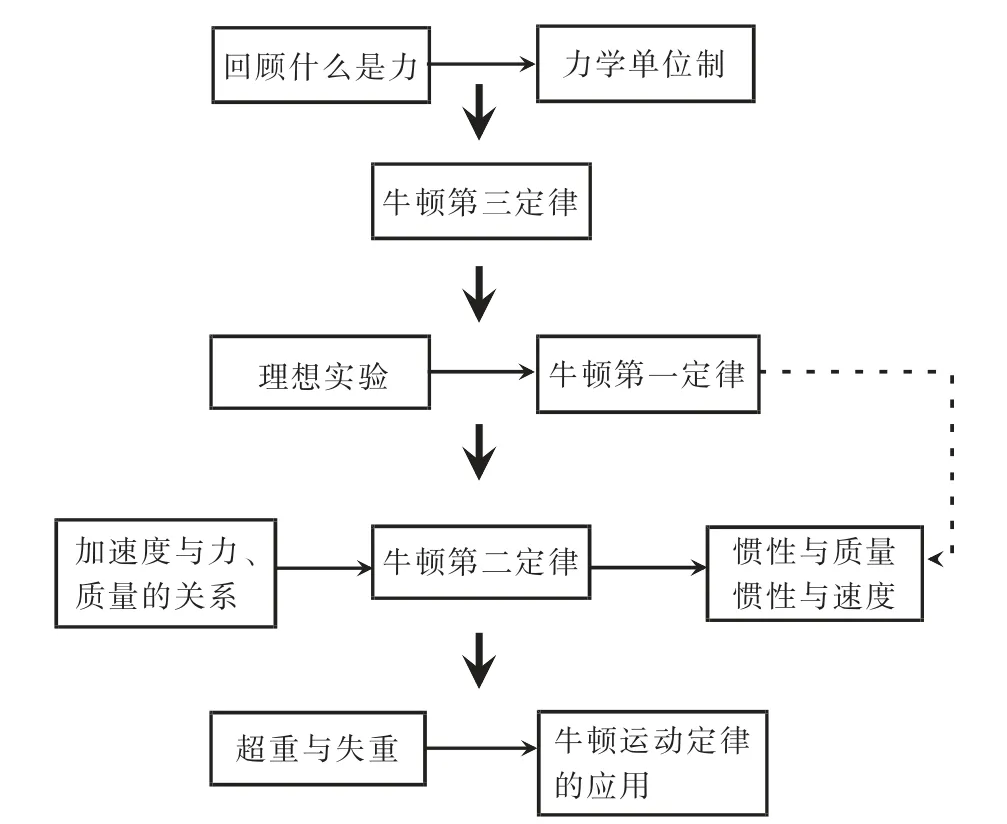

第三步,依据学科逻辑进行大单元重构。依据上文的分析提出新的教学顺序,如图4 所示。首先,回顾力的定义,进行力学单位制的教学,当学生对力学单位制有一定了解后进行牛顿第三定律的学习,然后运用理想实验引出牛顿第一定律的定义。接着,在明确力可以影响物体状态后,进行实验探究加速度与力、质量的关系。当学生通过实验明白外力、质量与加速度都有关后引出牛顿第二定律。学习完牛顿第二定律后回到牛顿第一定律,利用力与加速度的关系公式及其变式对物体的“惯性”“改变物体运动状态的难易程度”进行定量分析。最后,进入“超重与失重”及“牛顿运动定律的应用”的学习。

图4 重构后的教学顺序

学生出现“同等质量时,高速运动的物体惯性大于低速运动的物体”错误认知的原因如下。

学生:在匀变速直线运动条件下,有质量相同、动力相同、速度不同的两辆车,让速度大的车停下来所耗费的时间更长,说明它的运动状态更难被改变。也就是说,速度大的车惯性更大。

教师需要帮助学生修正这一观点,在高中阶段,当讨论物体运动状态的变化时,实际的研究目标可以简化为物体速度的变化量,即问题应当修正为:

教师:在匀变速直线运动条件下,当比较质量相同、动力相同、速度不同的两辆车时,让它们减少相同的速度,通过比较两者所用时间来判断哪一辆车的运动状态更难被改变,所用时间越长,代表越难被改变,即该车惯性越大。

在学习了牛顿第二定律之后,鼓励学生进行自主推理。

首先,教师应当指导学生进行牛顿第二定律应用复盘,让学生对运动着的物体进行受力分析,回顾合外力对物体运动的影响。

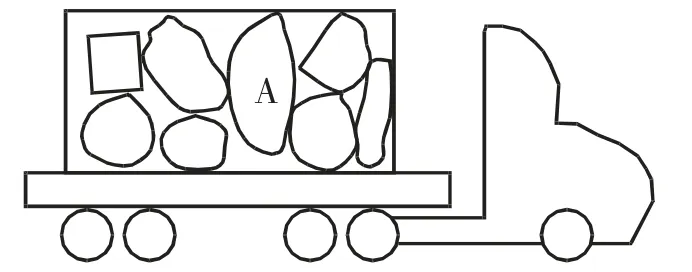

例题1如图5 所示,一辆装满货物的快递运货车在平直道路上以加速度a 向前加速运动。货车中包裹A 的质量为m,求包裹A 周围与它接触的物体对包裹A 作用力的合力。

图5 例题1 示意图

解答:已知包裹A 质量为m,包裹的加速度为a,求合外力F。

由F=ma 可得,包裹A 周围与它接触的物体对它的作用力合力为ma。

接着,让学生分析物体在受外力情况下的运动状态。将牛顿第二定律与牛顿第一定律相联系。根据牛顿第二定律:F=ma,当物体不受外力,即外力F=0 时,等式的左边为0,已知物体质量m 不为0,则必有物体的加速度a 为0。理想状态下,物体的加速度a 始终保持不变且为0,此时物体将保持其初始运动状态,即“任何物体都要保持匀速直线运动状态或静止状态,直到外力迫使它改变运动状态为止”。

例题22022 年2 月北京冬奥会期间应用于冬奥保障的奥运版智能复兴号动车组具有多项智能化设施,列车实现了时速350 公里的自动驾驶,还能够适应零下40 ℃的高寒运行环境,同时搭载了“智慧大脑”,能够提前发现和防范故障。对比和谐号,有着使用寿命更长、行驶速度更快、网络更快、更稳等优点。已知和谐号质量为m1,复兴号质量为m2,当两辆列车所受合外力为0时,和谐号的加速度和复兴号相比情况如何? 两车的运动状态是怎样的?

解答:

和谐号和复兴号的加速度相等且为0,两车可能处于匀速直线运动状态,也可能处于静止状态。

然后,教师引导学生思考影响物体“惯性”大小的因素,注重引导学生思考得出研究问题转变为比较改变相同的速度所用时间来判断惯性的大小。由牛顿第二定律可知,当外力F 一定时,物体的质量m 越大,加速度a 越小,即物体在某一特定时间内速度大小的变化量越小,越难改变物体的运动状态,惯性越大。这样可以帮助学生清晰、准确地了解物体质量对惯性的影响,质量越大惯性越大。

针对学生提出的“惯性与物体速度的关系”问题,学生可以结合牛顿第二定律和匀变速直线运动知识进行推理。例如,甲车的动力为F,质量为m,在平直的高速公路上做初速度为2v 的匀变速直线运动;乙车的动力为F,质量为m,在平直的高速公路上做初速度为v 的匀变速直线运动。比较它们减小相同的速度Δv 所用时间t,则有:

根据牛顿第二定律

甲、乙两车的加速度a 相同,且两车都做匀变速直线运动,加速度不变

Δv 相同,a 相同,则有t 相同,使得两车发生相同程度的运动状态的改变所花时间相同,两车的惯性相同,即惯性的大小不受物体速度影响。

教师首先需要帮助学生解决对惯性定律的理解错误,明确在高中阶段运动状态的改变可以视为速度的变化快慢。学生通过简单的推理可以明确即使物体速度不同,改变它们运动状态的难度都一致,从而证明物体的惯性与速度无关,帮助学生形成对“惯性”以及牛顿运动定律的深度理解。在学生推理得出结论后,教师可以给出例题3 帮助学生巩固此知识点。

例题3如图6 所示,某同学在汽车的顶部用细线悬挂一个小球A,小球质量为m,当列车在以速度v0行驶的过程中以某一加速度开始加速时,细线就会偏过一定角度并相对车厢保持静止,通过测定偏角的大小就能确定列车的加速度。在某次测定中,悬线与竖直方向的夹角为θ,求列车的加速度a1。若列车在以速度2v0行驶的过程中开始加速,此时夹角仍为θ,求列车的加速度a2。同时,请结合惯性定律比较在这两个过程中小球A 的惯性大小。

图6 例题3 示意图

解答:(1)以小球A 为研究对象进行受力分析,小球受重力G 和细线拉力FT。在两力的合力作用下,小球在水平方向做加速度为a1的匀加速直线运动。受力分析如图7 所示。

图7 例题3 受力分析示意图

小球在竖直平面内受到重力G=mg、绳的拉力FT,FT和G 的合力方向水平向右,且

根据牛顿第二定律

(2)当列车以速度2v0行驶时,受力分析仍与上方一致,F合2保持不变,根据牛顿第二定律

(3)用改变同一速度变化量所需时间表征物体A 在两个过程中的惯性,两过程所需时间t 相同,可知在两过程中物体惯性相同。

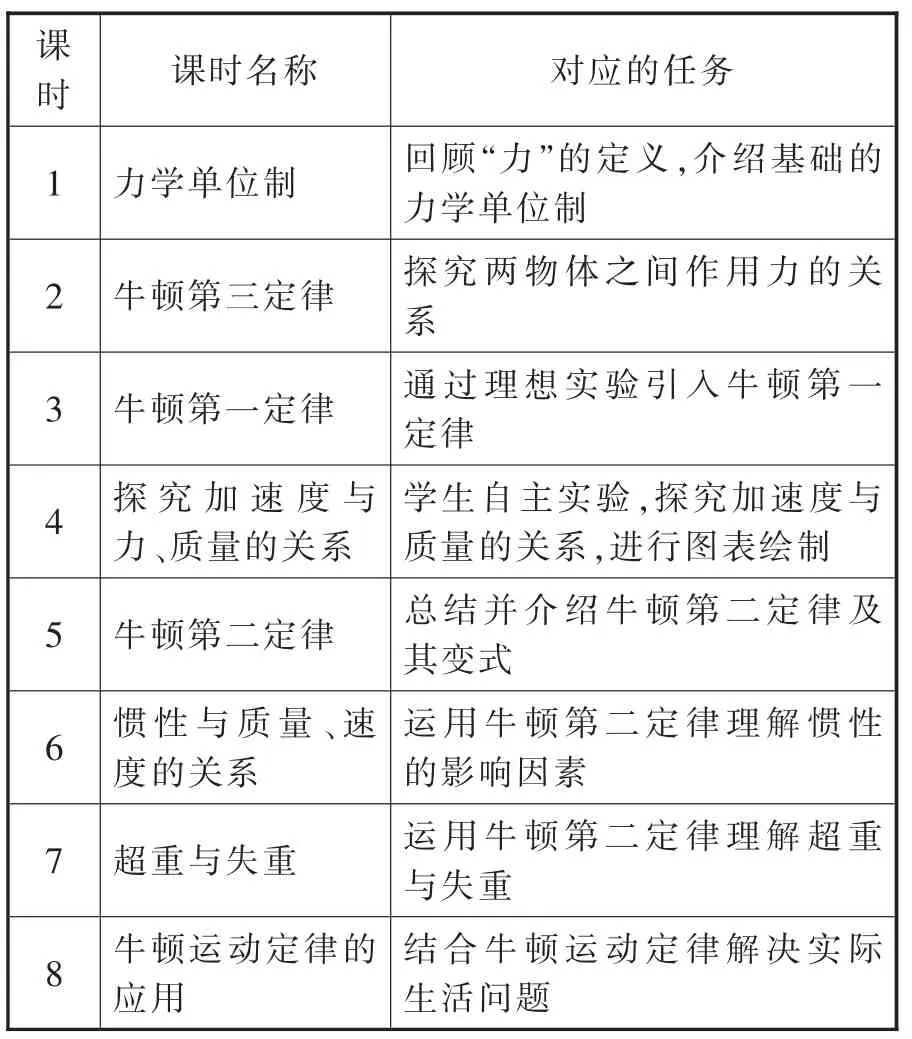

在分析完毕惯性的影响因素后,学生已经学完了牛顿运动定律的全部内容,这时教师可以将牛顿运动定律结合,举出特例——“超重和失重”,帮助学生理解与运用牛顿运动定律,最后由特殊到一般,让学生列举生活实例,确定“牛顿运动定律的应用”。根据本文的分析,在此对人教版《运动和力的关系》一章设计了新的大单元课时安排,并对各个课时的目标作出解释,如表1 所示。其中,第1,2 课时安排于前一单元,为解释清楚牛顿运动定律的教学顺序安排,在此附加说明。

表1 各课时名称及对应的任务

4 总结与展望

牛顿运动定律是物理学科中的重要内容,是物理大厦之基石,在高中阶段强调对牛顿运动定律的学习是十分必要的。目前已有的教材按照难易程度以及学科主题划分,在设计时忽略了知识体系的建构,导致学生出现知识碎片化的不良学习情况。基于大单元理念提出新的教学设计流程,将牛顿运动定律这一核心内容进行分析、解构与重组,旨在促进学生对牛顿运动定律的深度理解。按照逻辑顺序对现有教学顺序进行调整,对一线教师来说可能有适应难度,期待后续研究对此设计进行进一步优化。