基于最大熵模型的鸳鸯潜在越冬分布区预测

杨福成,洪兆春,丁红秀,邵明勤*

(1.江西师范大学生命科学学院,江西南昌 330022;2.重庆自然博物馆,重庆 400700)

物种分布模型(species distribution models,SDMs)通过将物种的分布或者无分布的地理位置与环境信息相关联,推算出物种的生态需求,从而预测物种在一定环境中出现的概率[1]。目前,广义线性模型(generalize linear model,GLM)、广义可加模型(generalized additive model,GAM)、随机森林(random forest,RF)和分类与回归树(classification and regression tree,CART)等多种模型被用于物种分布模拟分析[2]。其中,最大熵模型(maximum entropy model,MaxEnt)具有对样本量需求少、对有少量位点偏差的数据耐受度高和预测精度高等优点[3-4]。由于仅需要物种的分布位置和环境背景数据,最大熵模型就可以对物种分布区进行预测,因此,该模型被广泛用于动植物保护[5-6]、入侵物种防控[7-8]、气候变化对物种分布的影响[9]等诸多研究领域。利用最大熵模型,对中华秋沙鸭(Mergus squamatus)、白琵鹭(Platalea leucorodia)和丹顶鹤(Grus japonensis)等越冬分布区进行了预测[10-13],取得了良好的预测效果。

鸳鸯(Aix galericulata)隶属于雁形目(ANSERIFORMES)、鸭科(Anatidae)。鸳鸯是国家二级重点保护野生动物,是湿地环境质量评价的重要指示物种之一[14]。在中国,鸳鸯主要繁殖于长白山区和大、小兴安岭地区,越冬于华北地区、长江流域、华南地区和西南地区;在中国台湾省,鸳鸯为留鸟[15-16]。已经开展了鸳鸯的食性[17]、繁殖生态[18]、日活动行为的时间分配[19-20]、生境选择[21]和基因组与演化[22]等方面的研究。在中国生物多样性红色名录(http://protection.especies.cn/redlist/list)中,鸳鸯被列为近危物种。与其他珍稀水鸟相比,鸳鸯的专题研究明显不足,尚无全国性的鸳鸯种群分布与数量调查,鸳鸯种群对气候与微生境变化的响应机制尚不明确[23]。只有掌握了野生动物的地理分布,才能对其实施保护和开展研究。由于野生动物调查需要花费大量人力、物力和资金,因此难以开展大尺度调查。对于稀有和机警动物,其调查难度更大[24-26]。鸳鸯是一种高度依赖河流生存的水鸟,无论繁殖期还是越冬期,河流都是鸳鸯的重要生存环境。在越冬期,鸳鸯也偏好栖息于周边森林覆盖率较高的水库中[15]。鸳鸯对隐蔽度的需求很高,表现为对临近林地的水域的偏好。例如,在景观尺度上,鸳鸯更偏好栖息于周边分布着林地的水域。在微生境尺度上,鸳鸯倾向于栖息在临近林地的水域[21]。与大部分偏好湖泊等大面积水域的雁鸭类所表现出的大规模集群分布模式不同,在越冬期,鸳鸯呈小群分散分布,这给鸳鸯的野外调查带来了极大的挑战。在以上背景下,利用最大熵模型,本研究预测了鸳鸯的潜在越冬分布区,明确了鸳鸯越冬的主要区域和河流,分析了气候条件对鸳鸯越冬区分布的影响,以期为鸳鸯越冬地的环境管理和鸳鸯种群保护提供基础资料和参考依据。

1 数据和方法

1.1 鸳鸯分布数据的收集与处理

共收集到了95条鸳鸯越冬分布地理数据。其中,来自野外调查、专家咨询、全球生物多样性信息网络(Global Biodiversity Information Facility,GBIF)和中国观鸟记录中心(http://www.birdreport.cn/)的鸳鸯越冬分布地理数据分别为20条、38条、22条和15条。

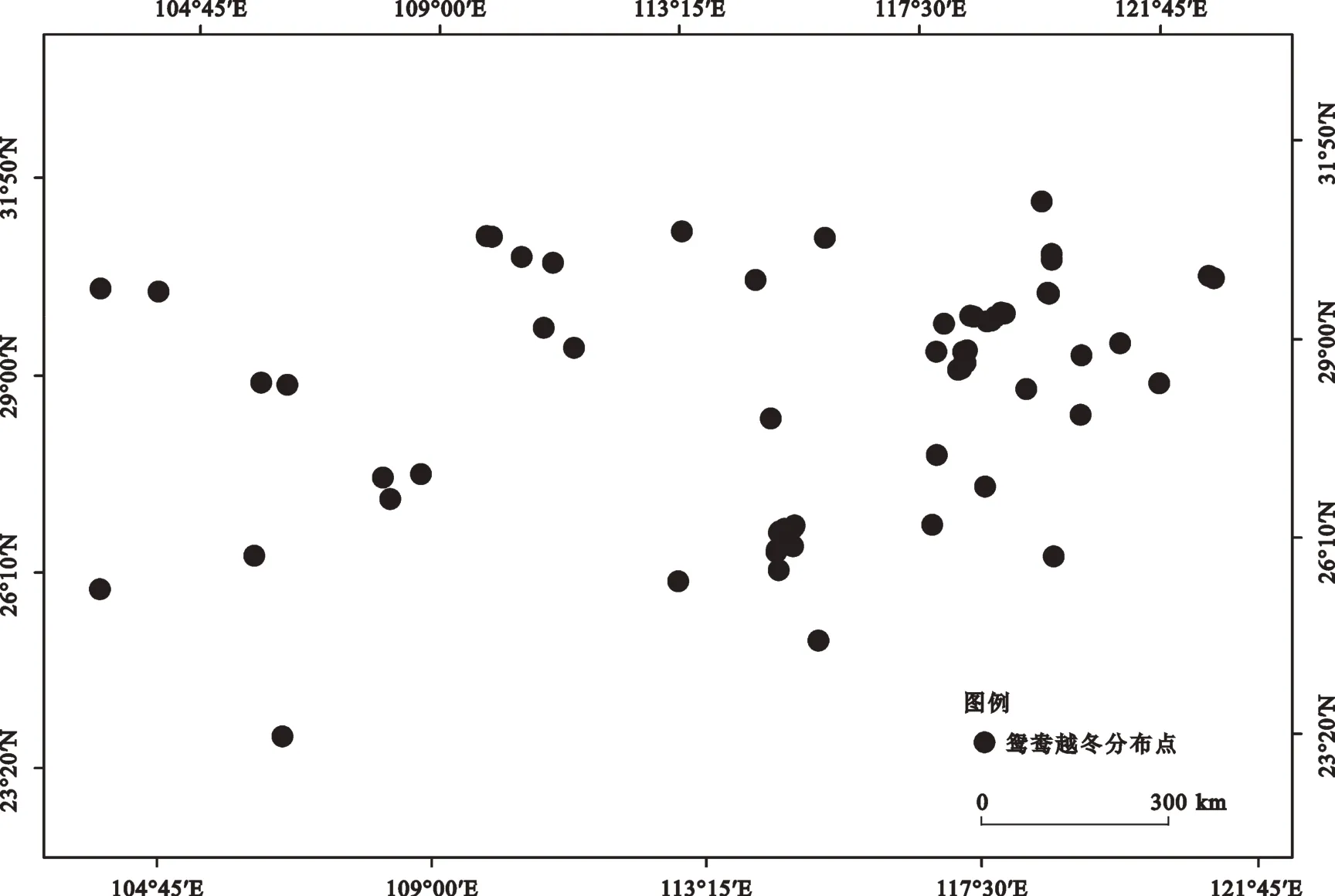

将鸳鸯越冬分布数据按物种、经度和纬度共3列保存为CSV(comma-separated values)格式文件。为了避免分布点过近引起的预测结果偏差,利用ENMTools 中的“Trim duplicate occurrences”选项,确保一个环境数据像元内至多有一个分布点。经过筛选,选取了74个有效分布点(图1)。

图1 鸳鸯越冬分布点示意图Fig.1 The schematic diagram of distribution points for wintering mandarin duck

1.2 环境因素的筛选和数据来源

水、食物、隐蔽度和人类活动干扰等因素对鸳鸯的栖息地选择具有重要影响。选择了28个环境因素,包括属于地形因素的海拔、坡度和坡向、属于气候因素的19 种生物气候变量、属于水因素的与水源的距离和河网密度、属于植物因素的归一化植被指数(NDVI)和与林地的距离、属于人类活动干扰因素的人类足迹指数(HFP)和与居民点的距离,开展研究。

海拔和19种生物气候变量的数据下载自世界气候数据库(https://worldclim.org/)。利用海拔数据,应用ArcMap 10.4.1 软件的表面分析工具,得到坡度和坡向数据。归一化植被指数数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn/)。利用在中国科学院资源环境科学与数据中心获取的2015 年土地利用数据,采用ArcMap欧氏距离分析方法,得到与林地的距离和与居民点的距离数据。利用在国家基础地理信息中心(http://www.ngcc.cn/)获取的中国水系分布数据,采用ArcMap欧氏距离分析方法,得到与水源的距离数据。河网密度数据来自于2019 年中国1 km格网河网密度数据集[27]。利用中国水系分布数据,应用ArcMap 10.4.1 软件,得到中国台湾省的河网密度数据。人类足迹指数数据来自于2018年的全球人类足迹指数数据集[28]。

各种环境因素之间不可避免地存在相关和多重共线性关系,这会导致模型输出的AUC值偏大[29]。因此,需要对环境因素进行筛选。首先,利用ArcMap 10.4.1 软件,对所有鸳鸯越冬分布点的环境变量栅格数据进行取样;其次,采用Pearson相关分析方法,利用SPSS 20.0 软件,分析环境因素两两之间的关系,若两个环境因素的相关系数的绝对值大于0.75,则根据模型预运行结果,保留贡献率大、剔除贡献率小的环境因素,并将贡献率小于1%的环境因素也剔除;最后,筛选出气温季节性变异系数、最冷月的最低气温、最干月的降水量、海拔、坡向、坡度、与林地的距离、与居民点的距离、归一化植被指数、与水源的距离、人类足迹指数和河网密度共12 个环境因素,用于预测鸳鸯的越冬分布区。将12个环境因素的地理坐标系统一为WGS_1984,空间分辨率统一为30″(角秒)。

1.3 模型运行与预测结果评价方法

将处理后的鸳鸯越冬分布数据和环境因素数据导入MaxEnt v3.4.4.rar软件,勾选构建响应曲线项,设置随机选取25%的鸳鸯越冬分布点用于模型测试;在高级设置中,勾选“Write plot data”选项,重复次数设置为10 次,其他选项选择默认设置,以logistic格式输出结果[30]。在模型评估中,采用刀切法,评价各变量对模型的重要性;利用受试者工作特征曲线(ROC曲线)与横坐标围成的面积值(AUC值),对预测结果进行准确度检验。AUC值越大,代表预测结果越可靠。当0.5≤AUC值<0.6时,表示预测结果不及格;当0.6≤AUC值<0.7时,表示预测结果较差;当0.7≤AUC 值<0.8 时,表示预测结果一般;当0.8≤AUC 值<0.9 时,表示预测结果良好;当0.9≤AUC 值<1.0 时,表示预测结果优秀[30]。

1.4 鸳鸯越冬适宜区等级划分

将模型运行10 次的结果文件“avg.asc”,导入ArcMap 10.4.1软件中,采用自然断点法[12],对“avg.asc”文件中的结果进行重分类。在重分类结果的基础上,结合野外调查经验,将鸳鸯越冬分布区的适宜度(P)分为3 等级。当0.05≤P<0.20 时,表示鸳鸯越冬分布区为低适宜区;当0.20≤P<0.50时,表示鸳鸯越冬分布区为中适宜区;当0.5≤P<1时,表示鸳鸯越冬分布区为高适宜区。

1.5 高适宜区和河流信息的提取与计算

在ArcMap 10.4.1 软件中,利用重分类后的栅格文件数据,按属性提取出鸳鸯高适宜越冬区信息,并转成面文件,定义投影坐标系;通过计算,得到鸳鸯高适宜越冬区的面积。利用鸳鸯高适宜越冬区面文件数据,裁剪全国范围的水系(含5 级河流及以上)矢量数据,得到鸳鸯高适宜越冬河流信息;通过计算,得到鸳鸯高适宜越冬河流的长度。

2 结果与分析

2.1 模型的精度

图2 显示,10 次重复建模的AUC 平均值和标准误差分别为0.971 和0.008,表明最大熵模型的预测结果优秀,适用于鸳鸯越冬分布区的预测。

图2 最大熵模型的受试者工作特征曲线Fig.2 Receiver operating characteristic curve of maximum entropy model

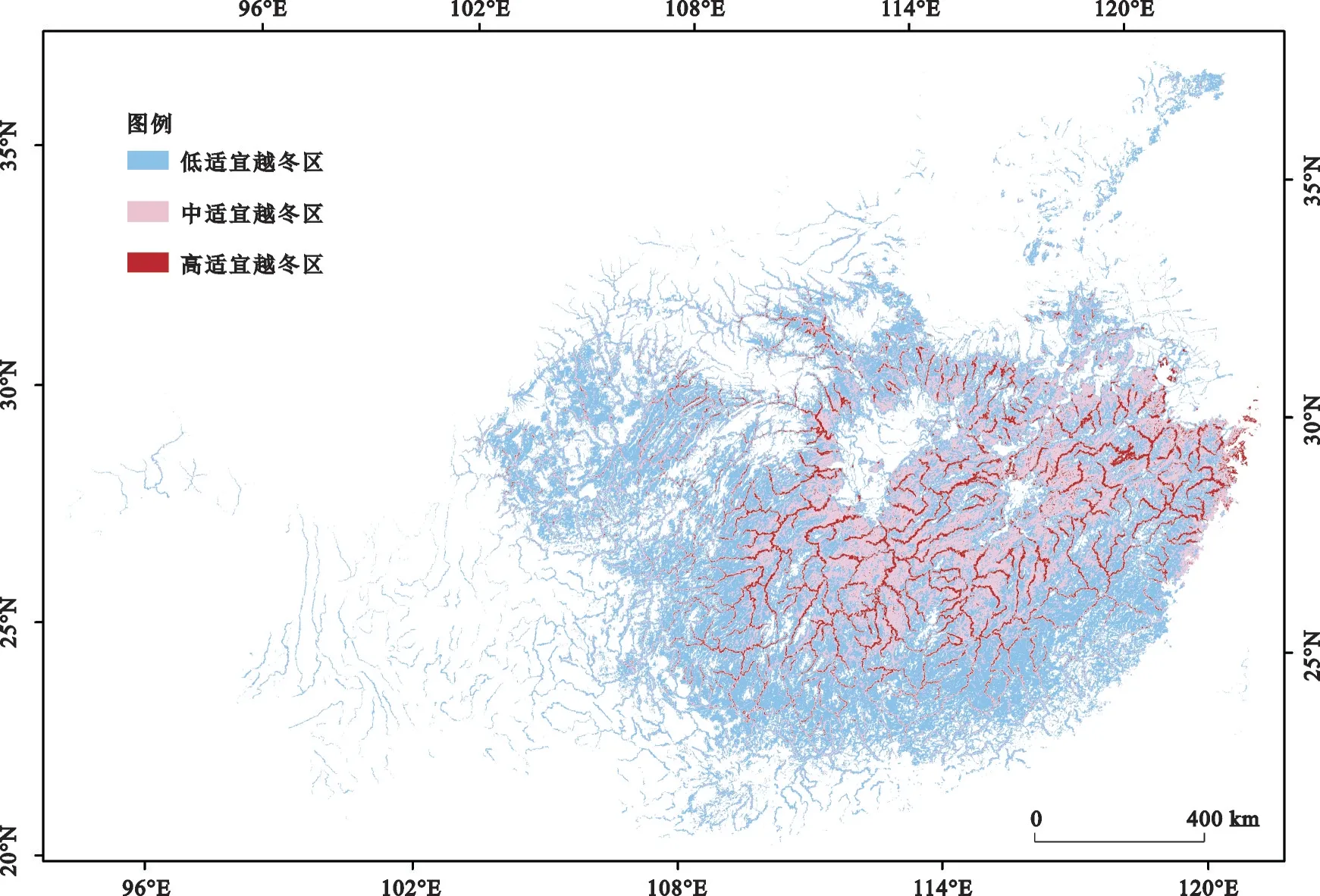

2.2 预测的鸳鸯越冬分布区

鸳鸯越冬高适宜区的面积为6.83×104km2,中适宜区的面积为33.41×104km2,低适宜区的面积为67.34×104km2。鸳鸯越冬的分布区主要为长江中下游流域地区(图3)。湖南省、江西省、浙江省、湖北省和安徽省的鸳鸯越冬分布区的面积较大。鸳鸯越冬分布区北至山东省的胶东半岛,南至广西壮族自治区的南部,西至西藏自治区东部。

图3 预测的鸳鸯越冬的各适宜等级分布区图Fig.3 Map of each suitable grade of predicted distribution regions for wintering mandarin duck

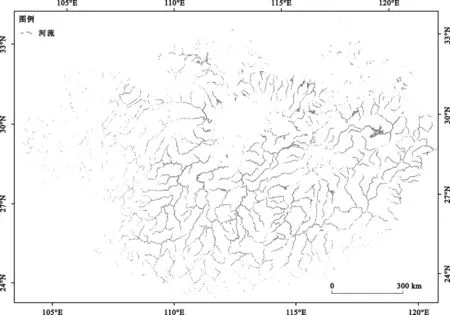

鸳鸯越冬的高适宜分布区和高适宜越冬河流都主要分布在长江中下游的湖南省、江西省、浙江省、湖北省和安徽省(表1)。鸳鸯越冬的高适宜河流共有2 319 条(图4),其总长度为32 727.27 km。鸳鸯越冬的长度大于50 km 的高适宜河流或河段的名称和所属省、市、县名称详见表2。

表2 鸳鸯越冬长度大于50 km的高适宜河流或河段及其所属行政区名称Table 2 The names of highly suitable rivers or river sections with a length of more than 50 km and the administrative regions where they located

图4 鸳鸯越冬的高适宜河流分布图Fig.4 Distribution map of highly suitable rivers for wintering mandarin duck

2.3 鸳鸯越冬分布区的影响因素

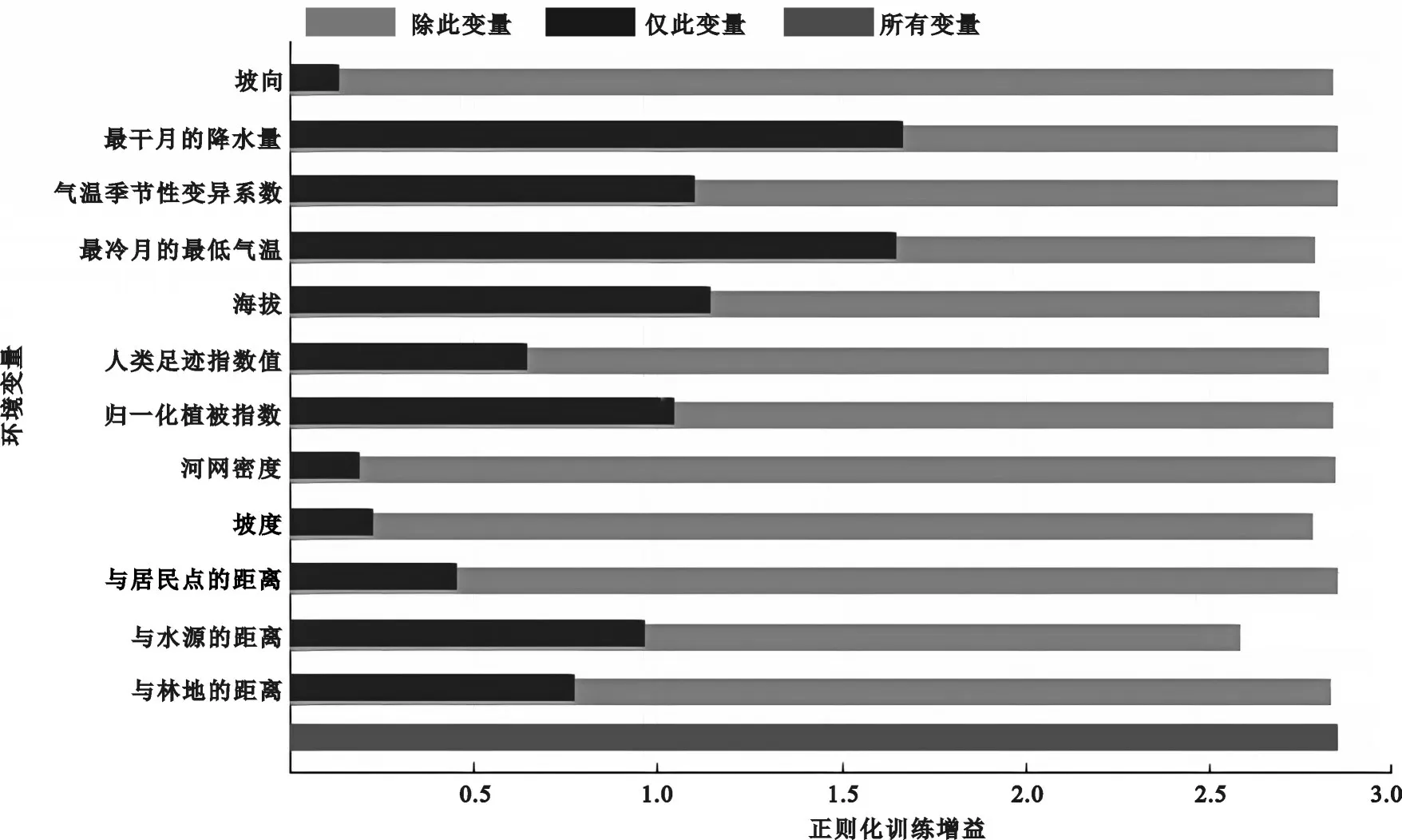

在12种环境因素对鸳鸯越冬分布区影响的贡献中,最干月的降水量、与水源的距离、坡度、气温季节性变异系数、与林地的距离、最冷月的最低气温、海拔、人类足迹指数的贡献率分别为52.8%、23.1%、5.4%、5.0%、3.7%、3.1%、2.8%、2.1%,其都大于2%,累计贡献率为98%;归一化植被指数、坡向、河网密度、与居民点的距离的贡献率分别为0.8%、0.7%、0.3%、0.3%,其都小于1%。

采用刀切法的检验结果(图5)显示,利用单环境因素数据建立模型时,最冷月的最低气温、最干月的降水量对模型的增益效果比较明显;去掉与水源的距离因素,利用剩余的其他因素建立模型时,模型的增益最小,即与水源的距离因素包含鸳鸯越冬分布区预测所需要的重要信息。最干月的降水量、与水源的距离和最冷月的最低气温是影响鸳鸯越冬区分布的主要因素,坡度、气温季节性变异系数、与林地的距离、海拔和人类足迹指数对模型的构建也起了一定的作用,归一化植被指数、坡向、水网密度和与居民点的距离对模型的贡献率较小。

图5 环境变量的正则化训练增益示意图Fig.5 Schematic diagram of regularization training gain of environmental variables

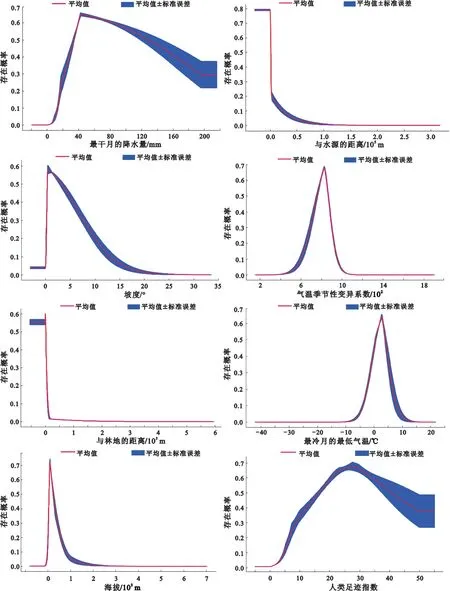

随着最干月的降水量、坡度、气温季节性变异系数、最冷月的最低气温、海拔和人类足迹指数值的增大,越冬鸳鸯的存在概率呈单峰型变化;在鸳鸯越冬的高适宜分布区,最干月的降水量为34~129 mm,坡度小于3.2°,气温季节性变异系数为757~867,最冷月的最低气温为0.53~3.97 ℃,海拔低于236.5 m,人类足迹指数值为16.42~40.84(图6)。随着与水源的距离和与林地的距离的增大,越冬鸳鸯的存在概率在大幅度减小;在鸳鸯越冬的高适宜分布区,与水源的距离小于1 095 m,与林地的距离小于2 385 m(见图6)。

图6 主要环境变量的响应曲线Fig.6 Response curves of main environmental variables

3 讨 论

本研究结果显示,湖南省、江西省、浙江省、湖北省和安徽省的鸳鸯越冬高适宜分布区的面积较大。中华秋沙鸭的主要越冬栖息地分布在湖南省和江西省,表明鸳鸯和中华秋沙鸭可能具有相似的生态需求[12]。鸳鸯越冬的高适宜河流也主要分布在湖南省、江西省、浙江省、湖北省和安徽省,而且其高适宜河流或河段的连续长度较长。江西省的鸳鸯越冬高适宜河段的长度为6 567.18 km,这与鸳鸯对环境的耐受力强有关;江西省中华秋沙鸭越冬的高适宜河段长度仅为1 067 km[12]。

在长期演化过程中,动物对生存环境的选择表现出特定的环境适应性[31-32]。在影响鸳鸯越冬分布的主要因素中,贡献率较大的最干月的降水量和与水源的距离都是与水密切相关的因素,表明水对鸳鸯选择越冬区的重要性。在越冬期,鸳鸯主要栖息于开阔的湖泊、江河和沼泽中,除了少数时间在岸上觅食以外,鸳鸯大部分时间在水中觅食,水域为越冬鸳鸯提供了栖息和觅食场所[15]。最干月的降水量过少或者过多都会对鸳鸯越冬产生负面影响。当最干月的降水量过少时,湖泊和河流的面积会缩小,部分河流甚至断流,不再适宜鸳鸯栖息;最干月的降水量过多则可能导致鸳鸯栖息水域的水过深,不利于鸳鸯的觅食活动。例如,随着三峡水库水位的升高,栖息在三峡水库区长江主干道中的鸳鸯种群数量明显减少[33]。在白琵鹭越冬地的研究中,最干月的降水量的响应曲线呈单峰型变化[11]。鸳鸯对于最干月的降水量的需求小于白琵鹭,这可能是因为白琵鹭偏好大水面的湖泊环境,因此需要更多的降水量以形成相对高的水位。

地形对于植物物种的分布有重要影响。例如,因为接收到太阳辐射的差异,在阴坡和阳坡生长的植物物种和植物的生长状况都存在明显差异,进而引起动物分布的差异[34]。在本研究中,坡度是鸳鸯越冬分布区的影响因素,鸳鸯偏好栖息于坡度较小的区域,这是由于鸳鸯栖息于河流、湖泊等水域中,大部分河流、湖泊的坡度都较小,这与鸳鸯常去岸边的农田或者荒地中觅食的习性相吻合。鸳鸯喜欢在低海拔的区域活动,也许是高海拔地区的环境不适宜鸳鸯生存[35]。

在本研究中,随着与林地的距离的增大,鸳鸯的存在概率减小,表明鸳鸯对活动场所的隐蔽度有着较高的要求。研究表明,鸳鸯倾向于在临近林地的水域活动[21]。林地可以为鸳鸯提供隐蔽场所,林地边缘的草本植物也可以作为鸳鸯的食物来源。在雪豹(Panthera uncia)和中华斑羚(Naemorhedus griseus)潜在分布地的预测中,归一化植被指数是构建模型的重要环境变量[36-37]。但是,在本研究中,归一化植被指数对建立模型的贡献率较低。这是因为归一化植被指数反映的是植物的生长和覆盖状况,而鸳鸯需要在水环境中栖息,归一化植被指数不能直接反映鸳鸯对栖息地的需求。研究表明,当人类出现或者靠近野生动物时,野生动物通常会将人类视为潜在的捕食者,进而表现出警戒和逃离等行为[21]。人类足迹指数反映了人类在一个地区出现的频繁程度。在本研究中,随着人类足迹指数值的增大,鸳鸯的存在概率呈单峰型变化,即人类和鸳鸯对于环境的利用有趋同选择,人类活动对于鸳鸯越冬区有负面影响。

气温是决定生物地理分布的重要因素。气温季节性变异系数反映了平均气温及其变异幅度,最冷月的最低气温表示了极端最低气温[38]。气温季节性变异系数的响应曲线呈现出急升、急降的形态,表明鸳鸯偏好较窄的气温季节性变化范围。水面结冰将严重影响水鸟获取食物,甚至威胁水鸟的生存,鸳鸯越冬高适宜区的最冷月的最低气温大于0 ℃,表明鸳鸯不在水面能结冰的地区越冬。

在本研究中,建立的模型的AUC 平均值为0.971,表明构建的模型预测效果较好[9]。最大熵模型建立的一个基本假设是在所研究区域进行了系统或者随机的无偏采样,但是,实际采样不可避免地存在采样偏差[3]。在本研究中,通过去除过近的分布点,确保一个环境数据栅格至多有1个分布点,这在一定程度上修正了采样偏差,避免了分布点过近引起的过拟合现象。物种分布模型预测结果的准确性高度依赖输入模型的物种分布数据。为了确保鸳鸯越冬分布点的准确性,本研究通过野外调查和咨询专家,获取了精准的越冬分布点数据,同时在全球生物多样性信息网络和中国观鸟记录中心网站获取部分分布点数据,对鸳鸯越冬分布点数据予以补充。从数据网站查询到的鸳鸯分布点,即使记录时间为越冬期,但是也有可能不是鸳鸯越冬的分布点,而是旅鸟或迷鸟的分布点。为此,对从数据网站查询到的数据进行了筛选,去除了不符合鸳鸯越冬生境特征的分布点。一些新的鸳鸯越冬的分布记录,例如,鸳鸯在新疆维吾尔自治区[39]和西藏自治区[40]越冬的记录,因为其居留型为迷鸟或者暂不明确,所以暂不将其分布数据输入模型中。同一物种在不同的环境中可能具有各异的生态位,即发生生态位漂移,而生态位的保守性是各种生态位模型或者物种分布模型预测物种潜在地理分布的前提条件[7]。环境差异性较高或大尺度的物种潜在地理分布预测中,如果物种的生态位保守性不足,会使模型生成不准确的生态位结果。曾出现过鸳鸯种群在城市中越冬的现象,考虑到城市与野外环境差异较大,为了避免鸳鸯越冬的潜在生态位漂移影响预测结果的准确性,本研究确保输入模型的鸳鸯越冬分布点都为非城市分布点。动物在区域尺度、景观尺度、家域尺度和斑块尺度下选择生存环境[41]。若只从单一空间尺度考虑动物的生存环境选择,可能无法全面、准确地反映物种选择生存环境的模式[42]。本研究在区域尺度下预测鸳鸯的越冬区,但是,鸳鸯选择越冬生存环境还受到明水面面积、水深、水域宽度和植物高度等景观和微尺度环境变量的影响[21]。本研究未考虑鸳鸯微尺度下的生境选择,其预测结果可能比鸳鸯实际越冬分布区偏大、也比实际分布河流偏长。因此,本研究的结果只能在区域尺度上反映鸳鸯越冬的生存环境选择。在后续的研究中,我们将对本研究中的高适宜河流进行微生境尺度的研究,以揭示河流宽度、河水流速和河岸植物高度等微尺度环境参数对鸳鸯越冬分布的影响,并对本研究的模型预测结果进行验证,明确鸳鸯越冬分布的核心河段及其影响因素。

4 结论与建议

本研究建立的最大熵模型的预测结果优秀,潜在的鸳鸯越冬区分布广泛。鸳鸯越冬的高适宜区的面积为6.83×104km2,中适宜区的面积为33.41×104km2,低适宜区的面积为67.34×104km2。鸳鸯越冬的高适宜河流的总长度为32 727.27 km,鸳鸯越冬的高适宜区和河流主要分布在湖南省、江西省、浙江省、湖北省和安徽省。最干月的降水量、与水源的距离、最冷月的最低气温是影响鸳鸯越冬区分布的主要因素。

根据鸳鸯越冬区分散分布的特点,在鸳鸯种群数量较大的区域,建议采取保护区或保护小区的形式,对在该区域越冬的鸳鸯加以保护,在以越冬鸳鸯分布的河流、湖泊或者水库为中心的5 km范围内设立核心区,并规划出合理的缓冲区;加强对越冬鸳鸯分布区周边河岸带植物的保护;在水利建设和调控水电站蓄水量时,应该充分考虑越冬鸳鸯对水位的生态需求;加强鸳鸯生态学方面的研究;加强科普宣传,提高公众对鸳鸯保护重要性的认识,使人类与鸳鸯和谐共处。