音乐结构视域下光州大鼓唱腔中的南北融合特质

信阳师范大学/陈楠

光州大鼓又名豫南大鼓、汉调(高腔)大鼓,是淮河流域鼓曲类曲艺音乐的重要代表,历史悠久且影响深远。光州大鼓繁盛于明末,据《说书艺人柳敬亭》记载,崇祯年间,柳楚二人(均信阳固始县人)在南京同台说书较唱,赫赫有名且轰动全城。光州大鼓在清咸丰年间传入湖北,形成“湖北大鼓”。现今光州大鼓的艺人还经常到湖北大悟、麻城、红安及安徽的阜阳、六安、霍邱等地演出传艺,豫南固始、淮滨等地的光州大鼓音调和“安徽大鼓”的北口唱腔十分相近。光州大鼓的历史发展和变迁决定了其鲜明的南北融合特征。

目前,光州大鼓南北融合的相关研究主要集中在以下三个方面:一是基于光州大鼓不同流派的南北融合特质研究。如南口、北口、花口唱腔的归纳梳理,可见于曲艺类集成、志书中有关流派风格的分析,从这些文献中可以看出,南口唱腔确实以南方民间音乐的特征为主,北口唱腔的北方民间音乐特征更明显,花口唱腔是在北口南口基础上融合而成的,但是南口、北口和花口都是流派,不是其内在的南北本质特征。也就是说,流派里有明显的南北融合和彼此交融,比如,北口唱腔里有南方音乐特征,南口唱腔有北方音乐特征,所以,不能完全依照南口、北口、花口进行南北融合特征的研究。二是针对光州大鼓曲种本体的研究。如曲艺类集成、志书中,关于光州大鼓渊源、发展和流变的整理,对光州大鼓一个流派唱腔音乐的研究,从传承传播视角概述光州大鼓生存现状等。这些研究为保存、理清曲种奠定了坚实的理论基础,但其中没有涉及南北融合特质的剖析。三是民间音乐融合研究的一般方法理论是音乐形态学、音乐结构学、民族音乐学等,其中音乐结构学更适合于研究音乐的内在组成和逻辑,更易于揭示南北融合现象背后的深层原因。综上,对光州大鼓唱腔中的南北融合特质有待从音乐结构的视角进一步研究。

音乐结构是音乐作品的组织方式和内部构造。腔音列是音乐结构的基础,充当了类似遗传学中结构基因的作用,它不仅自发形成内部组合和变易,还通过与密切相关的音阶、调式生成新的音乐结构。音阶是阐明音乐结构客观逻辑的重要抓手,通过音阶及其音列的类型探析可以归纳出唱腔的运行规律,反应音乐思维。调式是音乐结构的灵魂和神经中枢,动一线而牵全盘,是音乐风格的核心体现。

一、光州大鼓唱腔中的腔音列及其南北融合特质

腔音列,是由三个腔音组成的三音列,被认为是音乐结构的基础。一般按照腔音之间的音程距离关系,将腔音列分为超宽腔音列、宽腔音列、窄腔音列、大腔音列、近腔音列、中近腔音列、小腔音列、增腔音列、减腔音列,每种腔音列又有多种样态的变体存在。三音列在音乐的发展过程中充当了类似遗传学中结构基因的作用,它不仅自发形成内部组合和变易,还通过与其密切相关的音阶、调式生成新的音乐结构,在某种程度上制约和影响着音乐风格,反映其音乐特质。从比较粗略的大范围来看,我国北部地区常用宽腔音列和超宽腔音列,南部地区常用窄腔音列、近腔音列和大小腔音列。

(一)光州大鼓唱腔中的腔音列分析

光州大鼓在长期的发展过程中,逐渐形成了北口、南口和花口三个流派,俗称“三张嘴”。北口是光州大鼓的传统唱法,流行在淮河以北;南口,流行在淮河以南,是在北口的基础上发展形成的;花口则是在南口、北口的结合中发展而来,唱腔音乐与北口相近,不再单独赘述。

根据《中国说唱音乐集成(河南卷)光州大鼓音乐》和《中国曲艺音乐集成(河南卷)》中光州大鼓的唱段,本文选取了北口短篇书目《大纲鉴》、传统唱段《樊梨花下山》、特色唱段《玉杯记》和南口唱段《劝君要忍、饶》《张菊休妻》《姊妹换姻缘》进行分析。

北口唱段《大纲鉴》是徵调式四句体,结构严谨,反复时变化较小,俗称《垛句子》。该曲各句贯穿出现以小三度、大二度连接为特点的低音la—中音dol—re,或以大二度、小三度连接为特点的中音re—mi—sol 等窄腔音列,这些窄腔音列是江南民间音乐的常用三音列。此外,该曲中偏音变宫si,并且以中音sol—低音si 一个六度跳进音程存在,加之几处窄腔音列的“宽化”变体,如第9—11 小节、第20—22 小节低音la—mi—sol,使作品中也不乏北方音乐的特点。可以说《大纲鉴》中既包含了南方音乐的婉转柔和,也体现出北方音乐的自由耿直。

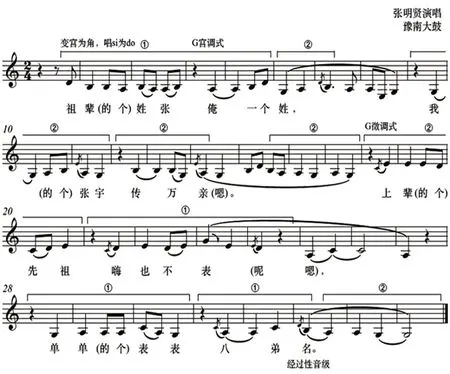

谱例1 光州大鼓北口《大纲鉴》中的唱段

注:谱例1带①的中括号表示窄音列;带②的中括号表示窄音列“宽化”变体。

北口唱段《樊梨花下山》是宫调式四句体结构,全曲以中音re—低音la 的纯四度宽腔音列进行为开头(第1—3 小节),紧接着中音mi—do—re 的近音列变体进行,随后三句都是以中音sol—mi—re等窄腔音列和中音mi—la等四度宽腔音列交替贯穿始终,这些代表南北方音乐的典型腔音列交替使用,既表现出樊梨花巾帼英雄的飒爽英姿,也透露出细腻和柔婉。

谱例2 光州大鼓北口《樊梨花下山》中的唱段

注:谱例2带①的中括号表示宽音列;带②的中括号表示近音列变体;带③的中括号表示窄音列。

北口唱段《玉杯记》全曲共35 小节,大部分旋律都由窄腔音列和近腔音列交替呈现,是窄腔音列和近腔音列并置进行为主的代表唱腔。开头(第1—5小节)中音re—低音xi—la的窄腔音列,紧接着低音sol—la—xi 的近腔音列进行,第18—20 小节的中音dol—re—mi 近腔音列,与紧随其后的中音sol—mi—re 窄腔音列进行等。但第7—8 小节低音la—mi—sol,14—15 小节低音sol—si—中音re 和第25—27 小节低音la—中音dol—低音la,共7 小节,分别由窄腔音列“宽化”、大腔音列和宽腔音列穿插呈现进行,使平稳、充满叙事性的旋律增加了一些风趣和幽默。

谱例3 光州大鼓北口《玉杯记》中的唱段

注:谱例3带①的中括号表示窄音列;带②的中括号表示近音列及变体;带③的中括号表示窄音列“宽化”变体;带④的中括号表示大音列;带⑤的中括号表示宽音列。

南口唱段《劝君要忍、饶》是规整的四句体唱段,全曲28小节,各乐句贯穿出现的以大二度、小三度连接为特点的中音mi—sol—la或小三度、大二度的连接为特点的中音sol—mi—re 等窄腔音列有21 处,是江淮支脉以南最为常用的三音列,具有南方音乐的典型性特征。另外,在该曲中也出现窄腔音列变体“宽化”,如第14 小节的中音mi—sol—低音la,再加上穿插其中的四度宽腔音列,如第10—12 小节的中音dol—re—低音la、中音re—低音sol—la 等,使旋律透露出北方音乐的坦诚与豪放。

谱例4 光州大鼓南口《劝君要忍、饶》中的唱段

注:谱例4带①的中括号表示窄音列;带②的中括号表示近音列;带③的中括号表示宽音列;带④的中括号表示窄音列“宽化”变体。

(二)光州大鼓唱腔中腔音列的南北融合特质

将《中国说唱音乐集成(河南卷)光州大鼓音乐》和《中国曲艺音乐集成(河南卷)》中的唱腔进行了统计分析,(如表1 所示)归纳出其主要的三种腔音列类型:“窄腔音列为主”型、“近腔音列与窄腔音列并置”型、“多样态腔音列与窄腔音列并置”型。在收录整理的这25首光州大鼓唱腔中,“窄腔音列为主”型有6 首,“近腔音列与窄腔音列并置”型有5首,“多样态腔音列与窄腔音列并置”型有17首。

表1 光州大鼓唱腔音列结构定性、定量分析表

光州大鼓唱腔音乐是窄腔音列与各种类多样态腔音列贯穿并置结构,这样的腔音列特征,使光州大鼓音乐结构内核丰富多样,旋律风格呈现南北交融。

通过归纳和分析,上表光州大鼓的腔音列类型中,多种类腔音列与窄腔音列并置的三音列结构类型占总数的61%,使窄腔音列这一南部地区民间音乐常用腔音列始终贯穿音乐旋律始终,同时,代表北部地区音乐结构内核的宽腔音列、大小腔音列和六度及以上大跳音程的伴随运用,使光州大鼓音乐风格在委婉柔和中,不失朴实、爽朗和幽默,“南中有北、北中有南”的融合性特质凸显。

二、光州大鼓唱腔中的音阶及其南北融合特征

音阶,即从主音到主音顺序排列。传统音乐理论认为:音阶是调式形成的依据和基础,是民族音乐思维的基础,能准确地反映出调式在音乐表现中的基本特点。传统音乐研究常从音阶着手,来阐明民族音乐形态上的客观逻辑。中国北方民间音乐多六声、七声音阶,南方多五声音阶。

(一)光州大鼓唱腔中的音阶分析

光州大鼓以五声音阶为主,兼用六声音阶,少用七声音阶。其中,六声音阶以变宫音si的出现最为常见。如:

光州大鼓南口《张菊休妻》中的唱段为无半音的五声音阶,其旋律进行主要围绕下行窄腔音列中音sol—mi—re、re—dol—低音la、中音dol—低音la—sol和下行近腔音列中音mi—re—dol 进行,曲目开头和结尾穿插下行宽腔音列中音mi—la—sol、中音re—低音la—sol,全曲叙事性较强。

谱例5 光州大鼓南口《张菊休妻》中的唱段

谱例6 光州大鼓《张菊休妻》唱段的音阶、音列

音阶

三音列综合

注:谱例6 中字母Z 表示窄腔音列,字母K 表示宽腔音列,字母J表示近腔音列。

光州大鼓南口《姊妹换姻缘》中的唱段,看似是含有变宫音的六声音阶,变宫音si 只出现在7—8 小节一处,全曲以五声音阶为基本框架,属于五声性六声音阶。虽然变宫音闪现,但由这一偏音产生的低音si—la 中音dol 的中近腔音列变体进行,是该曲目所表现姊妹互换婚姻的荒诞和谐谑氛围的点睛之笔。

谱例7 光州大鼓南口《姊妹换姻缘》中的唱段

注:谱例7 带①的中括号表示偏音si 参与的中近腔音列变体。

谱例8 光州大鼓南口《姊妹换姻缘》音阶

光州大鼓北口《开书词》中的唱腔,属于含有变宫和清角的七声音阶。由四个乐句组成,落音分别在中音do—do—低音sol中音do,变宫和清角音分别在第二三两句中闪现,是经过和装饰性质的色彩音级,起到引起演唱者和听众注意的效果,增强了唱段的可听性,看似具有北方七声音阶的框架结构,实则是五声性质,且以近腔音列和窄腔音列的贯穿进行为主,南北风格贯通。

谱例9 光州大鼓北口《开书词》中的唱段

注:谱例9带①的中括号表示近腔音列;带②的中括号表示窄腔音列。

谱例10 光州大鼓北口《开书词》音阶

(二)光州大鼓唱腔中音阶的南北融合特质

在所搜集的28 首光州大鼓唱腔音乐中,五声音阶有14首,占比为50%,以六声音阶为主要框架的唱腔片段中,偏音的使用分为两种情况:大多时候变宫音si在光州大鼓的旋律进行中不构成转调,只作为经过音级和色彩音级,这时的六声音阶称为五声性六声音阶,说是五声,它六个音级都有,说是六声,它的大部分是五声性质;有时变宫音会唱si 去do,形成“变宫为角”的调性转换,由一个调的五声音阶转入另一个调的五声音阶。在此基础上,不同的音阶类属,加之多样三音列以及它们不同的组合方式,使光州大鼓的唱腔风格色彩呈现出多种可能,也表达了豫南地区人民对丰富多样的曲艺样态的审美追求。

三、光州大鼓唱腔中的调式及其南北融合特质

调式是曲调的结构形式,即在音阶的基础上以某音为主的五个或七个音。调式是中国传统音乐最具代表性的特征,是民族音乐的“灵魂”所在,是“拨一发而动全盘”的“中枢神经”,也是中国传统音乐区别于其他类型音乐的基本特征。因此,调式是音乐风格的核心体现,对于音乐风格的形成具有基础性的意义。对于中国传统音乐单音音乐来说,调式是横向旋律展开的乐音运动规律,既无半音连接的导音倾向性,又不强调主—下属—属之间连接的功能性,主要注重调头和其他各音间的音程关系及它们在调式中所处的地位。

我国北方音乐以徵调式居多,顺次为宫调式、商调式、羽调式、角调式最少,由于偏音的出现,调式转换及综合现象多见;南方音乐,比较多运用徵调式和宫调式,多以徵调式的“羽角化”表现南方音乐的柔婉华美。在调式中,除了观察宫、商、角、徵、羽的不同调式之外,其关键是看上句终止音和多种三音列的并置组合。在此基础上,所形成调式的不同色彩,是影响音乐风格的核心指标。

(一)光州大鼓唱腔中的调式分析

总体看来,光州大鼓中以徵调式最为多见,宫调式次之,如上所搜集的28首光州大鼓的唱段中,6首为宫调式外,其余均为徵调式。如:

光州大鼓北口唱段《大纲鉴》唱法规整,一、三句落音相同,主要通过下句变化来构成乐段,结尾落音在徵音,民间艺人称为“东口”。乍一看,其是含有变宫的六声徵调式,但经分析后发现,该曲有其调式结构运行独特的动态性,四句落音分别为低音la、sol、la、sol,一三句落音在羽音,并在旋律进行中强调低音la-中音do-re之间的小三度进行,使徵调式充满羽音色彩,属于含有浓郁羽调式色彩的徵调式,使其具有南方音乐的典型性特征,同时由于一三乐句中,低音la—mi—sol、和低音mi—la—sol 窄腔音列“宽化”进行的出现,使“柔化”的徵调式旋律呈现出北方音乐的诚恳粗放。

谱例11 光州大鼓北口《大纲鉴》中的唱段

注:谱例11 中字母Y 表示羽类音列进行;带①的中括号表示窄腔音列“宽化”变体。

北口《玉杯记》为徵调式唱腔,以北方音乐使用频次最多且最具北方地区特色的含变宫六声音阶为基本框架,全曲前两句频繁出现变宫音si,由于此音在北方民族调式实践中天然的“排他性”,变宫为角,唱si 去do,旋律“re—低音si—la—si—中音re—低音sol—la”具有综合调式的意义,可以看成G宫调式,后两句转到属调G 徵调式,结尾虽然再次出现偏音si,但属于经过性质的音级。又如上分析可知,其唱腔的腔音列类型属于窄腔音列和近腔音列结构并置进行为主型,固《玉杯记》旋律中北方音乐的慷慨朴实和南方旋律的委婉优美相得益彰。

谱例12 光州大鼓北口《玉杯记》中的唱段

注:谱例12 带①的中括号表示窄腔音列;带②的中括号表示近腔音列及变体。

(二)光州大鼓唱腔中调式的南北融合特质

如上分析,在光州大鼓的徵调式唱段中,有的以角、羽为色彩音,使徵调式中嵌入羽、角色彩,从而形成了充满江南地区民间音乐特色的徵调式“柔化”,同时搭配北方民间音乐常用的宽腔音列、大小腔音列以及超宽腔音列;有的唱腔由于“清角”“变宫”等偏音的出现,虽然也以徵调式呈现,但其综合性调式和转调情况较为丰富,使北方民间音乐的调式特性十足,再由南方色彩性的窄音列和近音列贯穿其中。光州大鼓在调式形态上独特的内在运行规律和在旋律进行中运用三音列的差异,在丰富光州大鼓调式色彩的同时,产生了过渡区曲艺音乐“南北交融”的音乐结构美。

四、结语

综上,从内在的腔音列、音阶和调式三方面来看,光州大鼓唱腔音乐具有明显的南北融合特质,即:多样态腔音列与窄腔音列并置的三音列结构;五声音阶为主、兼用含变宫音六声音阶的交融性音阶结构;徵调式为主、宫调式为辅的多色彩调式结构。从外化的北口、南口,花口流派来看,“南中有北,北中有南,南北交融”这一特质尤其明显。北口唱段中的腔音列、音阶和调式结构不仅使光州大鼓坦诚耿直的北方音乐风格显著,窄腔音列和近腔音列的大量贯穿使用、“柔化”徵调式的出现等,使其同时拥有南方音乐的柔婉优美;南口唱段中的腔音列、音阶和调式结构使光州大鼓南方音乐色彩凸显的同时,由于窄腔音列的“宽化”变体、含有变宫音六声音阶的使用等,使光州大鼓南北风格贯通,色彩缤纷,同时也表达出豫南地区人民对丰富多样的曲艺样态的审美追求。

音乐文化的南北融合是一个长期的过程,是两个或两个以上区域之间的音乐文化在时间和空间上产生的变迁和碰撞的结果。而光州大鼓唱腔音乐正是从明末至今,在淮河流域这一南北过渡区不断碰撞融合的结果,突出体现在其腔音列、音阶和调式结构中。光州大鼓唱腔中的南北融合无不在阐释着中华传统音乐文化的大融合和大一统,这种融合是守护赓续其生命的根本所在,是促进曲艺音乐再创作、培养曲艺特色文化品牌,弘扬传统曲艺,坚定民族文化自信的重要抓手,更是使其生生不息、长盛不衰的精神力量之源。

——史蒂芬·哈特克《列队》的音高组织方法之一