采砂对鄱阳湖水质和大型底栖动物的影响研究

薛 肖 斌,黄 小 龙,王 雨 婷

(1.湖北省地质局水文地质工程地质大队,湖北 荆州 430020; 2.湖北省地质局 资源与生态环境地质湖北省重点实验室,湖北 武汉 430034; 3.生态环境部长江流域生态环境监督管理局 生态环境监测与科学研究中心,湖北 武汉 430014)

0 引 言

随着经济社会的高速发展,建筑行业对砂石资源的需求量日益激增,导致河道、湖泊的采砂行为在全世界范围内兴起。鄱阳湖是中国第一大淡水湖和重要的生态屏障,砂石资源丰富,采砂产业发达[1]。2000年以来,长江主河道全面禁止采砂后,大量采砂船涌入鄱阳湖采砂,对鄱阳湖的水文、环境和生态产生了显著影响[2-3],严重制约了鄱阳湖区经济和社会的长期可持续发展和生态文明建设。

目前,关于鄱阳湖采砂的研究多集中于利用高分辨率遥感影像识别采砂规模和泥沙平衡[4]、水动力条件[5]和水文干旱化机制[6]等,很少关注采砂对鄱阳湖水质和水生生物的影响。通过对近10 a鄱阳湖出口水质变化趋势及影响因素的分析,发现鄱阳湖正面临水质污染的风险,整体水质与含沙量显著正相关[7]。长时序的采砂规模和水文泥沙效应分析结果表明,无序开采湖砂资源对水质状况存在影响,包括悬浮物含量、水土体系化学物质时空分布[4,8-10]。但现有研究未能全面反映采砂影响下的水质演化规律。此外,采砂对沉积物的扰动叠加水质污染,可进一步影响大型底栖生物、鱼类等水生生物的生存环境[11]。在淮河下游的洪泽湖,采砂造成大型底栖动物密度和生物量分别下降了28%和79%,但该研究未使用多样性指数作系统评价[12];在洞庭湖,水环境恶化驱动了大型底栖动物物种群落结构的变异,但该研究未指出采砂对大型底栖动物的直接影响[13]。

鉴于此,为深入揭示采砂影响下的鄱阳湖水质演化和大型底栖动物的群落结构演变规律,本文通过分区采样测定理化指标和大型底栖动物,利用水质指标插值分析、主成分分析、优势度和多样性指数对比、典范对应分析等方法,精细刻画采砂对鄱阳湖水域悬浮物、营养盐、大型底栖动物的影响,为加强鄱阳湖采砂管理、科学开发湖区砂石资源、保障湿地生态系统稳定、保障鄱阳湖生态环境安全提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

鄱阳湖位于长江中下游南岸,是长江流域一个重要过水性、吞吐型、季节性的浅水湖泊,是中国第一大淡水湖。鄱阳湖地处江西省的北部,地理坐标北纬28°22′~29°45′,东经115°47′~116°45′,属亚热带湿润季风型气候,年平均气温在17 ℃左右,年内变化较大,年日照量约1 800~2 100 h,雨量丰沛,年平均降水量可达1 400~1 900 mm,但降水年际变化较大[14]。湖区面积在平水位(14~15 m)时为3 150 km2,高水位(20 m)时高达4 125 km2。鄱阳湖承纳赣江、抚河、信江、饶河、修水五大河流及清丰山溪、博阳河、漳田河、潼津河等区间来水,构成了完整独立的鄱阳湖水系。

鄱阳湖地处扬子地层区,构造单元系下扬子-钱塘台坳和江南台隆。地质年代属新生代第四纪和第三纪,其中南部的进贤县、余干县、东南部鄱阳县和北部濂溪区等地属第四纪更新世和新第三纪中新世;西南部的赣江沿岸、西部的永修县、西北部的庐山市属第三纪上新世;北部属第四纪全新世。湖区表层沉积物以第四系细砂、粉质黏土、含黏土砾石为主[15-16]。

依据鄱阳湖近3 a的水质监测结果,鄱阳湖水体以Ⅳ类水为主,主要超标因子为总磷。鄱阳湖大型底栖动物共记录有48种,隶属7纲16目22科38属,优势种主要为河蚬、铜锈环棱螺和大沼螺[17]。

1.2 样品采集与保存

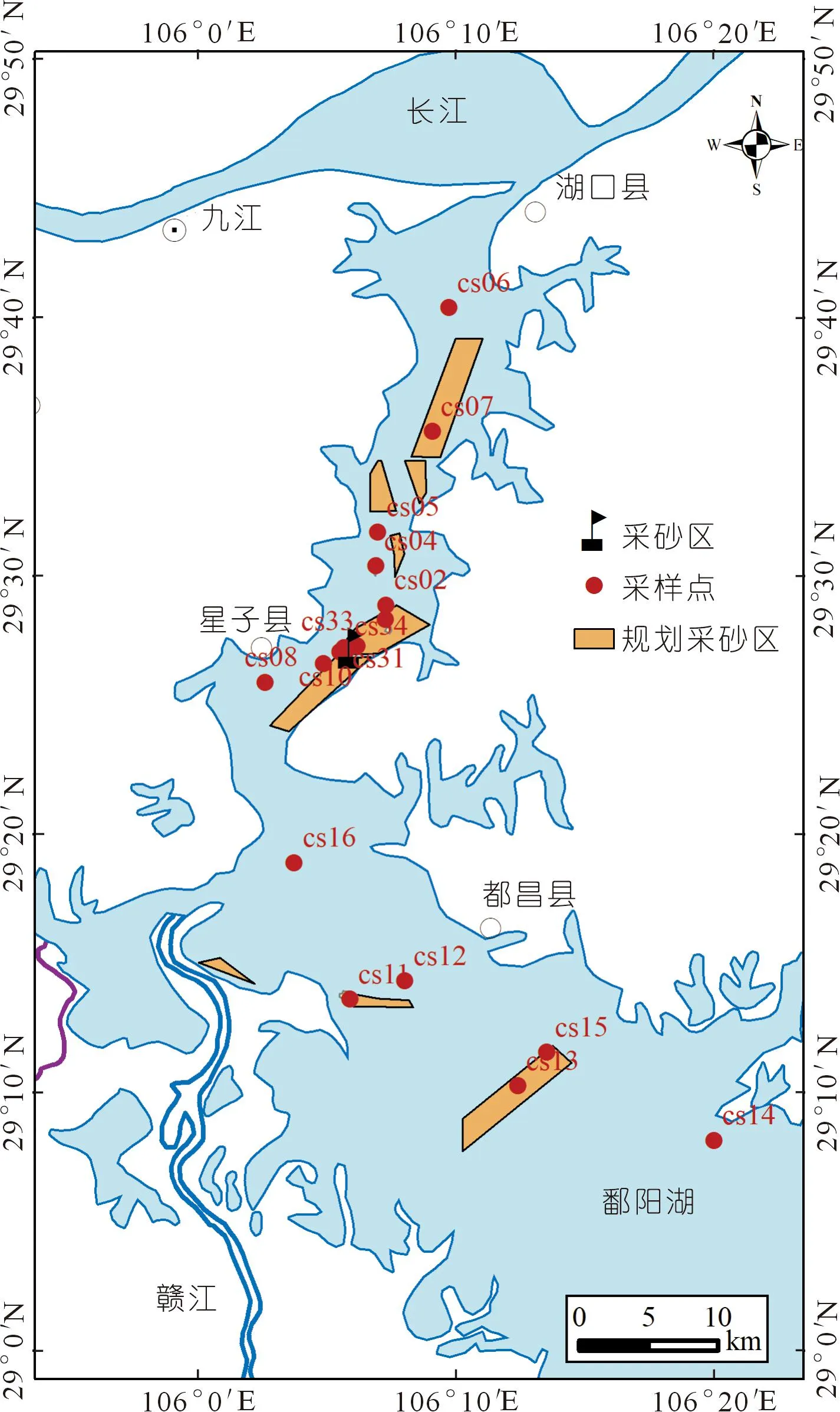

样品采集于2021年8月(丰水期),在湖区及主要入湖支流共采集17件水质样品。通过收集水利、采砂管理等相关部门统计与监测数据,将2018年及以前发生采砂作业的区域作为历史采砂区,将2019年及以后依据江西省水利规划设计研究院负责编制的《江西省鄱阳湖采砂规划(2019~2023年)》中的采砂区作为规划采砂区,同为历史采砂区和规划采砂区的按历史采砂区计。未有任何记录采砂作业的区域为未采砂区,其余区域为不确定区。本次样品采集涉及未采砂区、历史采砂区、规划采砂区和不确定区(见图1和表1)。未采砂区样品3件,历史采砂区样品4件,规划采砂区5件,未确定是否发生过采砂行为的区域5件。主要测试指标包括:总氮、总磷、总有机碳、溶解性有机碳、颗粒性有机碳、悬浮物、叶绿素a、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、pH。用YSI 6600V2多参数水质监测仪现场测定溶解氧、电导率、pH。用浊度仪实测采样点区域水体浊度,并根据现状采砂行为适当加密测试水体浊度。对于其余水质测试指标,用棕色玻璃瓶和HDPE塑料瓶装满水样后,4 ℃冷藏保存,直到送至实验室测定。

表1 样品分区信息Tab.1 Sample partition information

图1 水样、沉积物样品和底栖动物样品采样点分布Fig.1 Sampling location of water,sediment and benthonic animal

沉积物样品采用抓斗式底泥采样器采集,每个采样点采集样品0.5~1.0 kg,采集频次为3次平均。取上来的底泥样品用包装袋密封装好,贴上样品标签,然后立即放入预先准备好的保温箱内,并于采样后48 h内带回实验室进行分析化验。主要检测指标:总有机质、总有机碳、总磷、总氮。

底栖生物用面积为1/16 m2的改良Peterson采泥器定量采集底泥,采得的底泥样品经60目尼龙筛现场洗净后,其残余物置于贴好标签的塑料袋中,尽快带回实验室。在实验室中将剩余物放在白色解剖盘中,将底栖动物逐一挑出,样本用10%福尔马林保存。利用解剖镜和显微镜将样本都鉴定至尽可能低的分类单元,然后用滤纸吸去表面固定液,置于万分之一电子天平上称重,将结果换算成单位面积的密度(ind./m2)和生物量(g/m2)。

1.3 理化指标的测定

水质指标的测定,包括悬浮物、总氮(TN)、总磷(TP)、总有机碳、溶解性有机碳、颗粒性有机碳、叶绿素a(Chl.a)。用滤膜过滤法测定悬浮物;用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定TN的浓度;用钼酸铵分光光度法测定TP的浓度;总有机碳和溶解性有机碳在样品前处理后用非色散红外线吸收法测定,颗粒性有机碳根据总有机碳减溶解性有机碳计算得到;叶绿素a浓度(Chl.a)依据HJ 897-2017《水质 叶绿素a的测定分光光度法》采用丙酮提取后用可见分光光度计测定。沉积物总有机碳运用重铬酸钾氧化-分光光度法测定,总氮、总磷的测定方法参考LY/T 1228-2015《森林土壤氮的测定》和LY/T 1232-2015《森林土壤磷的测定》。理化指标的测定全部在生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心完成。

1.4 大型底栖动物的测定

在实验室中将剩余物置于白瓷盘中,将底栖动物活体于采样当天逐一挑出,样本用75%乙醇溶液保存。样本在实验室鉴定至尽可能低的分类单元(属、种),并确定其功能摄食类群,统计各个分类单元的数量(注:如有标本损坏,只将头部数量作为所统计动物的个体数,其他器官不计为个体数),然后用滤纸吸去表面固定液,置于电子天平上称重,最终结果折算成单位面积的密度和生物量。大型底栖动物的测定在生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心完成。

1.5 数据分析

水质结果依据反距离权重法对鄱阳湖水域进行插值,分析水体物理化学指标的空间分布特征。运用主成分分析方法对多个指标进行降维分析,揭示各指标之间的相关关系。

本文主要使用Margalef丰富度指数、Simpson优势度指数、Shannon-Wiener多样性指数对鄱阳湖内大型底栖动物进行分析:

(1) Margalef丰富度指数(d)。

d=(S-1)lnS

(1)

(2) Simpson优势度指数(D)。

(2)

(3) Shannon-Wiener多样性指数(H′)。

(3)

式中:S为群落中的分类单元数;N为群落中的总个体数;ni为i物种的个体数。

本文拟采用优势度(Y)判别鄱阳湖底栖动物群落中的优势物种,以Y≥0.02为优势种。计算公式如下:

Y=Ni×F

(4)

式中:Ni为相对密度,即某一物种的密度占底栖动物总密度的百分比;F为某一物种出现总的次数占所有底栖动物出现次数的百分比。

2 结果与分析

2.1 水质特征

鄱阳湖水域各水质指标分布特征如图2所示。由图2可知,pH值范围为7.47~8.82,平均值为8.1,为弱碱性的水环境。溶解氧含量范围为3.68~7.08 mg/L,平均值为5.3 mg/L,高于GB 3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水限值(5 mg/L)。溶解氧含量较高的区域也主要为入江口,在采砂区的下游区域。电导率范围为97.8~177.8 μS/cm,平均值为147.2 μS/cm。在采砂船附近,水体电导率含量较低。鄱阳湖水域浊度范围为1.2~315 NTU,平均值为14 NTU,在采砂区上游浊度较低,在采砂区附近浊度高,尤其在下游较高。悬浮物浓度范围为4~138 mg/L,平均值为17 mg/L,在采砂区上游悬浮物含量较低,在采砂区附近悬浮物含量高,尤其在下游较高,表明采砂活动对水体浊度和悬浮物影响较大,并随水流向影响范围较大。鄱阳湖水域总氮含量范围为0.12~1.79 mg/L,平均值为0.82 mg/L。总磷含量范围为0.012~0.096 mg/L,平均值为0.038 mg/L,高值多出现在采砂区的下游,潜在说明了采砂对总磷的影响。溶解性有机碳含量范围为1.89~2.50 mg/L,平均值为2.19 mg/L,颗粒性有机碳含量范围为0.05~1.01 mg/L,平均值为0.27 mg/L,从图2(g)和图2(h)可以看出,在采砂点附近的溶解性有机碳和颗粒性有机碳含量均较低,大致为2.00 mg/L和0.06 mg/L,低于鄱阳湖水体平均值(DOC为2.19 mg/L,POC为0.27 mg/L)。根据水质参数的分析结果可推测,采砂对水体的有机碳含量(包括溶解性有机碳和颗粒性有机碳)有一定影响。鄱阳湖水域叶绿素a含量范围为1.00~40.24 μg/L,平均值为7.62 μg/L,在中部湖区和北部湖区均有高值出现,但在采砂区附近较低。

图2 鄱阳湖水域水质特征Fig.2 Water quality characteristics in Poyang Lake

采砂活动对水体悬浮物有显著影响,规划采砂区明显高于历史采砂区和未采砂区,且历史采砂区轻微高于未采砂区。在规划采砂区附近,尤其采砂核心区500 m范围内,悬浮物浓度高达138 mg/L,沿水流方向2.5 km范围内,悬浮物浓度可维持在50 mg/L,在5~10 km范围内,仍可达40 mg/L。本次调查中,历史采砂区和规划采砂区比未采砂区的总磷含量略高,在规划采砂点附近2.5 km范围内,总磷含量最高达0.08 mg/L,较采砂点上游2 km的总磷含量升高一倍(详见图3~4)。

图3 不同采砂区水体悬浮物与总磷含量对比Fig.3 Comparison of water suspended solid and total phosphorus concentration in different sand mining area

图4 水体浮悬物和总磷含量随离规划采砂区距离的变化Fig.4 The variation of water suspended soild and total phosphorus concentration with the distance to the plannd sand mining area

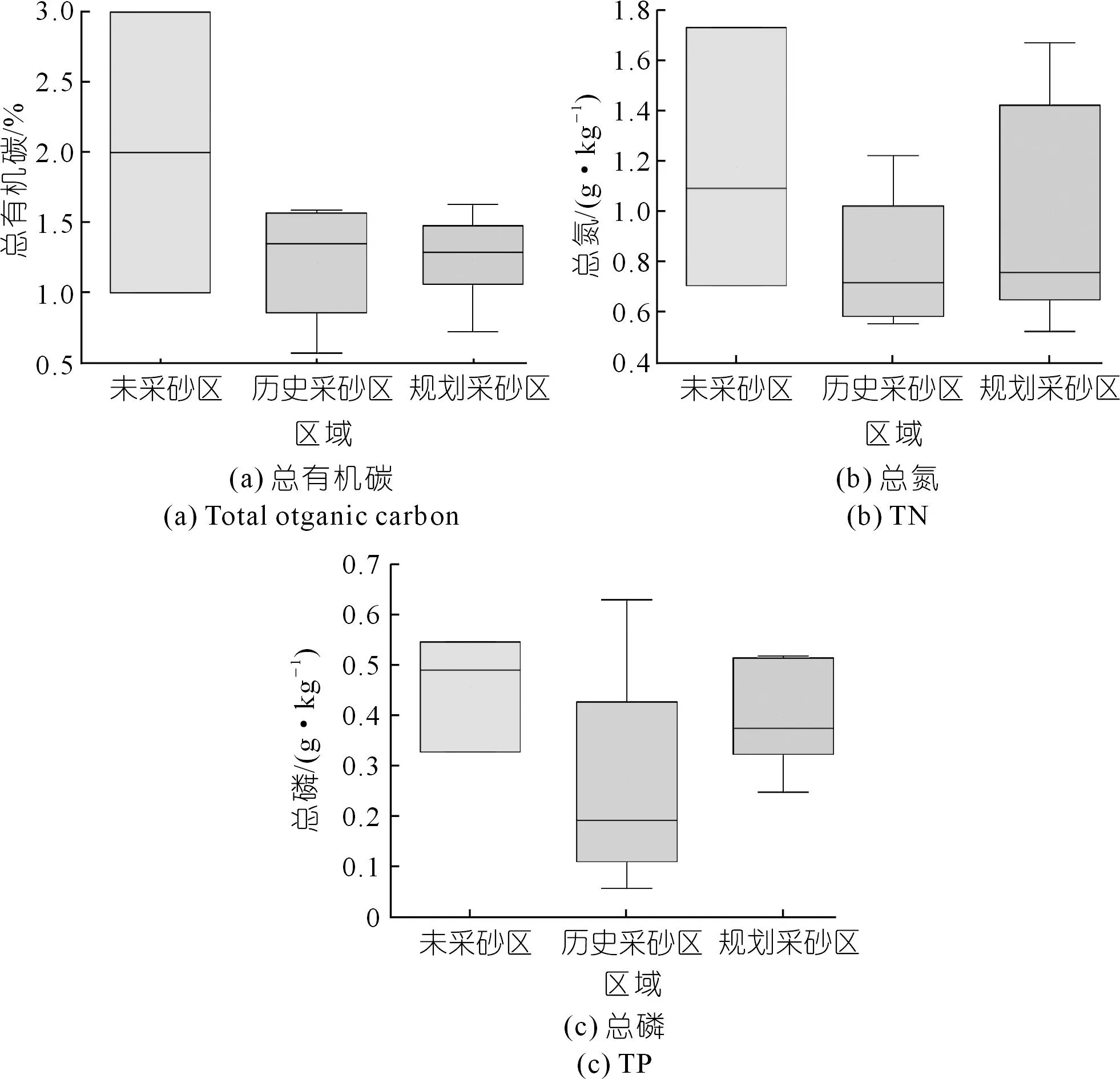

2.2 沉积物营养盐

沉积物的总有机碳含量范围为0.57%~2.83%,平均值为1.38%;沉积物的总磷含量范围为0.06~0.87 g/kg,平均值为0.44 g/kg;沉积物的总氮含量范围为0.52~1.73 g/kg,平均值为1.00 g/kg。

未采砂区、历史采砂区和规划采砂区沉积物总有机碳含量的平均值分别为1.43,1.22,1.27 mg/L,详见图5。规划采砂区与历史采砂区的总有机碳含量都有一定程度的降低,表明采砂活动可能促进沉积物中有机碳释放进入水体中。结合水体和沉积物中的有机碳和溶解氧含量分布可以推测,采砂活动可能增加了水环境中的溶解氧含量,促进了有机碳的氧化过程,导致水体中颗粒性有机碳和溶解性有机碳含量降低,沉积物中总有机碳含量降低。

图5 沉积物中未采砂区、历史采砂区和规划采砂区的总有机碳、总氮和总磷对比Fig.5 Comparison of total organic carbon,TN and TP in sediment in no sand mining areas,historical sand mining areas and planned sand mining areas

有机质往往与有机态的氮、磷共存,有机质的降低也可能使埋藏于沉积物中的有机氮、磷释放进入水体[18]。从水体中总磷的分布规律看,采砂点附近下游水体磷含量较高,受采砂活动影响,总磷含量可从0.04 mg/L升高至0.08 mg/L。从沉积物中磷含量的分布看,未采砂区、历史采砂区和规划采砂区的总磷含量平均值分别为0.46,0.27,0.40 g/kg,总氮含量平均值分别为1.17,0.80,0.92 g/kg,历史采砂区明显低于未采砂区,说明过去强烈的采砂活动对沉积物化学组分存在一定影响。而规划采砂区因采砂活动的科学规范管理和对沉积物扰动程度较轻,总磷和总氮含量呈现轻微下降的趋势,影响有限。

2.3 大型底栖动物群落结构与分布

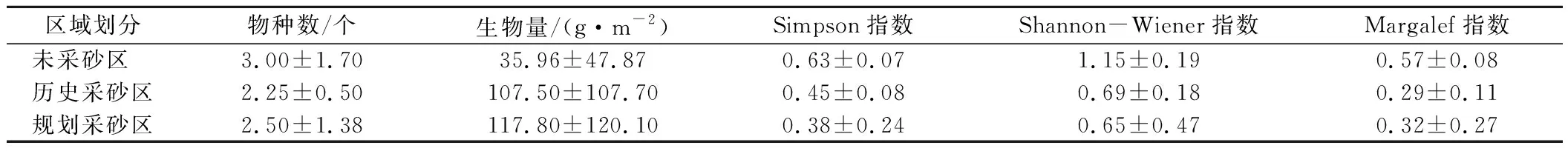

本次采样调查共记录底栖动物3门5纲17种。其中,3门分别为环节动物门、节肢动物门、软体动物门,按类别分为寡毛类4种(23.53%)、多毛类2种(11.76%)、摇蚊幼虫6种(35.29%)、软体动物3种(23.53%)、其他动物2种(11.76%)。鄱阳湖大型底栖动物的平均密度和平均生物量分别为105.4 ind./m2和54.88 g/m2,详见表2。

表2 未采砂区、历史采砂区和规划采砂区的大型底栖动物统计Tab.2 Statistics of large benthic animals in no,historical and planned sand mining areas

总体上,底栖动物密度和生物量的相对高值出现在北部湖区,详见图6。从物种类别上看,以环节动物和软体动物居多,节肢动物占比较小。从生物量上看,软体动物主导了全湖生物量的空间变化,主要是由于软体动物个体相对较大。

图6 鄱阳湖水域大型底栖动物密度和生物量分布Fig.6 Density and biomass distribution characteristics of benthic animals in Poyang Lake

软体动物在全湖均有出现,主要分布在湖区内部区域,沿岸区域分布较少。河蚬、纹沼螺和梨形环棱螺是主要发现的软体动物,在全湖广泛分布。水生昆虫主要以摇蚊幼虫为主,全湖摇蚊幼虫平均密度为11.29 ind./m2,主要分布于北部湖区。寡毛类和多毛类在鄱阳湖大型底栖动物总密度中所占比例较低,分别采集到水丝蚓属、仙女虫属、头鳃虫属、苏氏尾鳃蚓和沙蚕科、齿吻沙蚕科。其他动物主要为舌蛭科和钩虾属。优势度的计算表明,梨形环棱螺、纹沼螺、齿吻沙蚕科一种、沙蚕科一种的优势度明显较高。Simp-son、Shannon-Wiener和Margalef指数表明,物种多样性最丰富的为cs08样点,主要分布在采砂区上游附近。物种多样性为零的有两个样点,cs14位于中部靠南的湖区,cs31位于采样期间的采砂点附近。

未采砂区、历史采砂区和规划采砂区的物种个数平均值分别为3.00,2.25,2.50,说明采砂活动影响了鄱阳湖大型底栖动物的物种数,且过去高强度开采对大型底栖动物的影响较大。未采砂区、历史采砂区和规划采砂区的生物量平均值分别为35.96,107.50,117.80 g/m2,生物量呈增加趋势,主要原因为河蚬、纹沼螺和梨形环棱螺等生物量较大的物种居多,其他生物量较小的物种较少。未采砂区大型底栖动物的生物多样性指数Simpson、Shannon-Wiener和Margalef平均值分别为0.63,1.15,0.57,均高于历史采砂区(0.45,0.69,0.29)和规划采砂区(0.38,0.65,0.32)。规划采砂区的大型底栖动物的生物多样性指数波动较大,表明采砂活动在短时间内对鄱阳湖底栖动物的影响较大;历史采砂区的生物多样性指数波动较小,其最低值高于规划采区最低值,表明停止采砂活动后底栖动物的生物多样性有一定程度的恢复。

通过搭建各种测试场景进行牵引供电系统供电能力测试。测试前,对车辆负载特征进行分析,并联合设计单位对牵引供电系统和车辆的负荷特性进行分析,包括对牵引供电系统的各种运行模式所对应的负荷运行进行编排;重点对接触网在不同运行方式(双边供电、单边供电、大双边供电)下的供电能力进行检验,并记录AW0(空载)、AW3(超载)等不同载荷列车的起动电流波形;同时观察牵引供电设备(DC 1 500 V开关柜及保护、钢轨电位限制装置等)是否发生误动作,以确保牵引供电系统的供电能力满足标准及设计要求;复核设计单位关于运营过程中的负载状态,以确保线路安全运营。

2.4 采砂对生态环境影响

采砂作业船在生产过程时,因挖沙和洗砂会极大地扰动水环境,致使附近水体浊度显著提高,不仅影响水体感官性能,还可能影响水体营养盐的分布[19-20]。为全面分析采砂对水质水生态的影响,利用主成分分析,将原来具有一定相关性的指标,重新组合成一组新的互相无关的综合指标来代替原来的指标[21]。水质的PCA分析结果见图7(a),从分析结果可知,相关性较大的指标可以分为4组:第一组,以悬浮物为代表,包括总磷、溶解性总磷和氨氮,主要控制样点为cs05、cs32、cs31,这些样点位于采砂区附近,说明采砂对悬浮物、营养盐等有较大影响;第二组,浊度和叶绿素a,这两个指标主要是在正采砂区下游近长江口样点提取,如cs02、cs03、cs04等,结合空间分布特征看,采砂区附近的叶绿素a含量并不高,说明采砂活动对叶绿素a没有直接影响;第三组,以pH、温度和电导率为代表的现场参数为一组相关指标,主要控制未采砂区的样点,表明了不同区域的不同水体特征。

图7 水质指标的PCA分析结果和大型底栖动物的CCA排序图Fig.7 Results of PCA-analysis of water quality and CCA-ranking plots of microbenthic species

综上所述,根据水质参数的空间分布规律与PCA分析结果,采砂活动对鄱阳湖水域水质参数影响较大的主要为2类:一类是悬浮物和浊度,二者具有显著正相关,以悬浮物为代表;另一类是以总磷为代表的营养盐。采砂活动对湖底沉积物的扰动,造成周边水体悬浮物含量升高,同时可能致使沉积物中的固相营养盐释放进入水相,从而影响水体总磷含量。

从CCA的二维排序图中可以看出,对底栖动物群落影响较大的有总氮、叶绿素a、颗粒性有机碳和溶解性有机碳(详见图7(b))。需要特别注意的是,总悬浮物和浊度对软体动物和蛭纲的群落影响呈负相关关系,表明悬浮物的增加不利于软体动物和蛭纲的群落生长。而溶解性有机碳和颗粒性有机碳与蛭纲、瓣鳃纲和多毛类呈显著正相关,表明有机质可能为底栖动物提供了饵料,有利于底栖动物的生长。

不同种类的水生生物对悬浮物浓度的忍受限度不同,一般说来,仔幼体对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多。规划采砂区域内,栖息于这一范围内的底栖动物因底泥的挖除将全部丧失,同时在采砂过程中,悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场,可能对底栖生物仔幼体造成伤害[22]。根据《鄱阳湖科学考察》(江西省山江湖开发治理委员会,2015),鄱阳湖底栖动物平均密度为348.64 ind./m2,生物量为65.24 g/m2,根据本次调查结果,底栖动物的密度为105.41 ind./m2,生物量为54.88 g/m2,相比而言,密度与生物量均降低。采砂活动的规范管理可有效防止鄱阳湖大型底栖动物的密度、生物量的降低,但该水域底栖生物群落的恢复需要一定的时间。

有研究通过体长-体重方程和丰满度采砂前后比较表明,短期内采砂促进软体动物肉重的增加,长期内反而抑制其肉重的增加,从而得出短期内采砂可以促进采砂区3种软体动物的生长,长期内反而抑制其生长[23]。根据批复采砂量的统计,九江市的批复采砂量较大,每年基本高于3 000万t,而余干、鄱阳等南部采区的批复量较小,2016年以前大致为50万~200万t,2017年后批复采砂量大多为零,可见都昌、庐山、濂溪采区的采砂活动较强,且现状采砂主要出现在这些规划区。从本次鄱阳湖大型底栖动物的调查结果看,软体动物主要出现在未采砂区和距离规划采砂区较远区域,在规划采砂区和部分规划采砂区密度和生物量均较低,说明强烈的采砂活动可能导致软体动物生长被抑制。而永修采区采砂活动主要发生在过去,未持续开采,可能促进了软体动物的生长。

采砂行为通过一系列复杂的物理、化学和生物过程及其联合作用,在不同的时空尺度上共同破坏底栖动物不同层面的生命活动、降低其多样性,摧毁其生态功能[13,24]。这些过程可大致分为直接作用和间接作用。其中,前者包括直接杀死、物理损伤、驱赶和惊吓等一系列物理过程;后者可包括生物间相互作用(如改变食物来源、捕食和竞争等)和非生物因子(如栖息地破坏、物理和化学因子的改变等)的改变等[25]。因此,高强度采砂活动破坏了底栖动物的群落结构,并降低其多样性。在全湖尺度上,长期采砂使鄱阳湖的物种数(历史采砂和规划采砂区样点分别损失0.25和0.5种)和采砂区的3种多样性指数(Margalef,Shannon和Simpson)比未采砂区低。底栖动物是鱼类等大型水生生物的重要饵料,因此,采砂活动对底栖动物的影响,也可能进一步威胁鱼类、江豚等物种的栖息环境和繁殖场所。

3 结 论

(1) 采砂活动影响下,鄱阳湖水域部分水体物理化学指标发生显著变化,以浊度和悬浮物最为典型,同时,溶解性有机碳、颗粒性有机碳和总磷等指标在采砂区域附近亦有明显变化。

(2) 鄱阳湖水域沉积物的营养盐分析结果表明,历史采砂区和规划采砂区的总有机碳、总氮和总磷均比未采砂区低,潜在说明采砂活动对沉积物化学组分有一定影响。

(3) 鄱阳湖水域大型底栖动物的平均密度和生物量较早期调查结果低,未采砂区大型底栖动物的生物多样性指数Simpson、Shannon-Wiener和Margalef平均值均高于历史采砂区和规划采砂区,说明采砂活动对大型底栖动物有直接影响。

(4) 采砂通过影响水体总悬浮物和沉积物中营养成分,可能间接影响大型底栖动物的生长,采砂活动结束后,底栖动物(尤其是软体动物)可能会得到一定程度的恢复。