两个同名女人中有个“阿斯伯格综合征患者”

崔健

侯孝贤在他的武侠电影《刺客聂隐娘》对唐代裴铏所著《传奇》中的《聂隐娘》[1]一篇进行了改编。虽然有着原著蓝本在前,他也屡次提到这是他的第一次“武侠片”尝试,但这一改编怎样看起来都像是侯孝贤个人情感主题电影的一次延续。当中国古典小说(唐传奇)以侯孝贤之口透过影像媒介呈现在大众视野中时,对于原著小说元素如何进行选拣与重组,如何利用与改造原著唐传奇《聂隐娘》文本中的奇幻要素,如何在媒介中体现创作者对人物的剪裁与拼合以及用意何在,所保留与新创造的人物跟与细节究竟产生了怎样的作用等等,都呈现了作者本人强大的阐释意志。而这样的阐释则是塑造了另一个与原著同名却截然相反的聂隐娘。

一、“逃离”传奇后的叙事逻辑

侯孝贤在纪录片《刺客侯孝贤(2015)》中谈到对唐传奇《聂隐娘》的改编时说:“《聂隐娘》那篇小说看了,其实我只用了前面部分,用了他们的背景。”[2]将《刺客聂隐娘》与裴铏《聂隐娘》作对比,不难发现电影的确相较于原著在主要人物(关系)设置以及情节逻辑等等方面都已经发生了较大的变化。唐传奇《聂隐娘》的小说构建方式显然是传统的以人物为核心的塑造方式。为了塑造隐娘的孤绝形象,概括起来裴铏设计了以下几个主要情节:

1.隐娘被掳走与训练成为刺客;

2. 归来刺杀却见幼儿而不忍下手(电影中保留这一情节);

3.与磨镜少年成婚;

4.刺杀刘昌异却被其才能打动而归顺;

5.为保护刘昌异与精精儿、空空儿交手;

6.刘昌异逝去,隐娘奔丧;

7.刘昌异之子纵见隐娘后,隐娘归隐。

显然,这些情节都是围绕塑造聂隐娘超脱、刚强、宽厚、武艺非凡等等形象安排的,情节的指向性与时间逻辑通过时间性词语的过渡,显得非常清晰:

“年方十岁”→“后五年”→“数年后”→“后月余”→“自元和八年”→“开成年”→“后一年”。[3]

裴铏选择了几个典型的事件按照这样一个顺序依次推进情节。

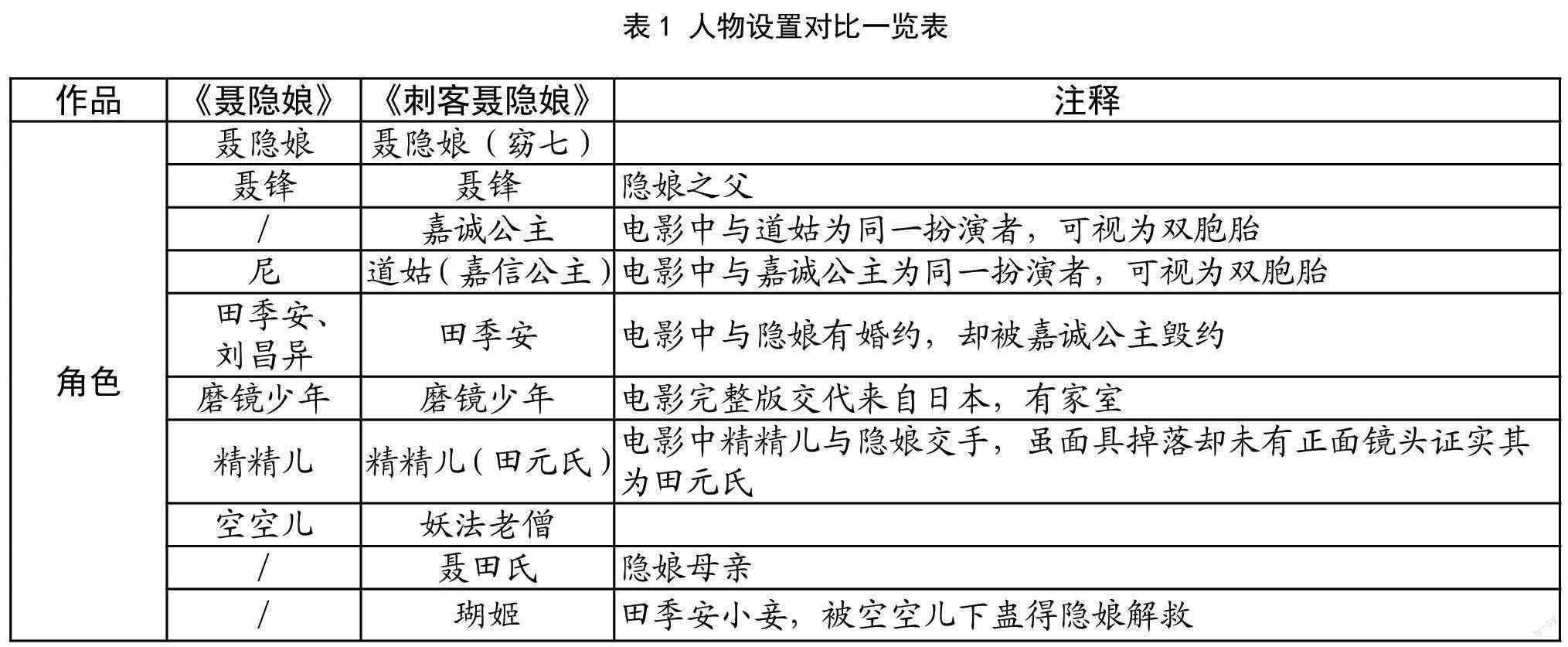

侯孝贤在剧本的改编上,为了指向他所要表达的主题“青鸾舞镜”,将《聂隐娘》原著故事原本围绕核心人物聂隐娘一人展开的叙事方式转变成围绕核心事件—刺杀田季安来进行。我们再来梳理一下電影《刺客聂隐娘》的叙事逻辑(见图2)。从表格中不难看出,《刺客聂隐娘》的叙事方式是现代小说的叙事逻辑,不再以人物塑造为核心,取而代之的是故事完整性的追求与叙事逻辑的闭合。原著中的小说人物有的被拆解成了两个以上的人物(道姑变为嘉诚公主与嘉信公主),有的则彻底消失了,而有的则是侯孝贤为了他的叙事目的而新创造出来的(田季安与聂隐娘的情感关系,田元氏、瑚姬等人在原著中不存在)。

纵观电影剧本本身的叙事逻辑,已将塑造脱俗的女刺客转向以“杀而不能”矛盾作主导的现代情感叙事了。在未删减的版本中,聂隐娘屡次陷入情感不得之中—田季安的婚约、磨镜少年的家室,因“不得”情节得以获得张力而继续。但在断续的张力之中,这部电影似乎又在极力回避因戏剧张力所可能带来的“低级趣味”,以至于这些被支离的情节需要经过分析后极力去拼凑才得以恢复它本来要达到的逻辑闭环目的。

比如,最终删去了有婚约的磨镜少年的自述。在记录《刺客聂隐娘》拍摄过程的随笔集《行云纪:〈刺客聂隐娘〉拍摄侧录》中,本书作者也是电影编剧之一的谢海盟记录了侯孝贤对于磨镜少年自述来历这一镜头拍摄中的种种细节。其中有一处她提到侯孝贤是非常抗拒“戏剧性”情节的:“‘(这场戏)放在这里太刻意,好像安排的一样。’……如果想出来的每场戏,都带有作用和目的,这个场景引起下个场景的发生,下个场景旋即又搭上下个场景,一个连一个的,侯孝贤立刻就显得不耐烦,龇牙咧嘴道:‘太假了。’”[4]但显然,经过刻意修剪过的叙事结构与嫁接于复杂人物关系—双胞胎公主、藩镇之间的亲缘与斗争、男女情爱纠葛之上的情节,已经不能完全对等,使得观众在影院初次观看的确会有一头雾水之感。

苏珊·桑塔格在她探讨小说与电影关系的文章《关于小说和电影的一则札记》中说:“电影中主导性的传统还是侧重于那种多少带有小说色彩的情节和思想的展开,以及对置身于具体的社会场景中的高度个性化的人物的采用。”[5]在原著《聂隐娘》中凸显隐娘高超武艺的情节描写,在电影中被侯孝贤采用了几个独立的武打片段作为勾连所取代;而塑造隐娘侠义之气的刺杀陈许节度使刘昌裔未遂,则改编成描述“人之孤独没有同类”继而刺杀有情感纠葛的田季安未遂事件;《刺客聂隐娘》以故去的嘉诚公主谈古琴时援引《太平御览》卷九一六引南朝宋范泰《鸾鸟诗》序中所记“鸾镜”的典故,影射刺客聂隐娘的童年往事与自己的一生写照。显然,这与裴铏《聂隐娘》中对隐娘孤绝冷傲具有传奇色彩的性格塑造大相径庭。但电影叙事有其自身的叙事规则与逻辑,若设置的人物繁复且关系众多,再修剪其情节使其弱化,则必然会对观众的接受过程产生一定程度的阻挠。

二、名叫聂隐娘的另一个女人

“‘传奇’之名似起于裴铏小说集《传奇》。”[6]《传奇》一书中的小说的确充满了传奇色彩。裴铏原著《聂隐娘》中对隐娘的性格塑造趋于一种“圣人”式的英雄描写,她的情绪描写得不多,但在几处细节对聂隐娘的情绪流露做了描写,可从中窥见裴铏对女刺客聂隐娘的人物塑造。

其一,聂隐娘回忆自述被尼姑掳走经历时提到的一次失败刺杀:“某云:‘见前人戏弄一儿,可爱,未忍便下手。’”[7]没有对她当下情绪的进行任何描写,这一情节也被保留在电影之中。其二,隐娘选择自己的丈夫磨镜少年时,原著中写:“忽值磨镜少年及门,女曰:‘此人可与我为夫。’”[8]隐娘大胆而直白,裴铏未有多余笔墨落于儿女情长,于自己婚姻之事,隐娘显得果决而强硬。其三,“隐娘夫妻曰:‘刘仆射果神人,不然者,何以洞吾也?愿见刘公。’……隐娘谢曰:‘仆射左右无人,愿舍彼而就此,服公神明也。’知魏帅之不及刘”[9]。隐娘遇刘仆射,被对方才能所折服,展现了她对能者的侠义相惜之情。其四,“及刘薨于统军,隐娘亦鞭驴而一至京师柩前,恸哭而去”[10]。对刘仆射的恩情如山。裴铏成功将聂隐娘送上英雄的“宝座”,她充满“仙气”“侠气”,道德完美、武艺高强,目的更多凸显其“至纯”“冷傲”的性格。尤其在对聂隐娘与精精儿、空空儿两位武艺超绝的“师姐”对决时的超出正常认知逻辑的描写,则在历史史实的背景之上,搭建了一场奇幻诡谲的“传奇”舞台。鲁迅在《中国小说史略》中评价唐传奇的便是:“传奇者流,源盖出于志怪,然施之藻绘,扩其波澜,故所成就乃特异……”[11]裴铏在《聂隐娘》中所塑造的聂隐娘的形象,与用以烘托她人物形象的写作手法,显然仍存有“志怪”的影响。

而侯孝贤在电影中的表现却截然相反。在《刺客聂隐娘》电影中,第一个彩色镜头是聂隐娘刺杀“某大僚”因见其小儿可爱而不忍下手的情节,电影的视觉艺术充分调动了声音—风吹树叶的声响,人声低语,小儿嬉戏;色彩—暖色调,斑驳的阴影中;时间—午后休憩;生活场景—卧室、床榻、蹴鞠;人物—“某大僚”、夫人及幼儿。他们的对话充满生活气息,所要展现的是唐朝高门内院的平凡生活场景,充满了当代生活气息。这是导演采用的一种用当下话语方式重返古代生活空间的策略。于是,观众在大荧幕前可以一种当下的视角进入唐代贵族的日常生活,古装片对于观众所带来的天然的距离感、陌生感与当代话语系统之间的矛盾在消弭中给人一种耳目一新之感。

但,聂隐娘的“刺客”身份如何对接日常话语系统,成为作品亟须解决的话语转换问题。侯孝贤做了这样的尝试:聂隐娘有了自己的乳名“窈七”;她的离去与回归皆围绕着幼年被毁的一纸婚约;“青鸾舞镜”展现了无法寻找同类的孤独之感,在“杀与不杀”之间选择了离开;等等。相对于裴铏的唐传奇《聂隐娘》中游走于山水之间、来去自在的传奇的女刺客,“情爱”与“孤独”这两种当代文艺青年面对钢筋水泥的城市丛林常出现的现代病症—“阿斯伯格综合征”(侯孝贤自称聂隐娘就是朝这个方向塑造的[12])—被注入古代女刺客的身上。侯孝贤又毫不客气地在影片中展示了聂隐娘脆弱不堪的哭泣场面,这显然与裴铏笔下那个超凡脱俗的英雄与仙姑形象相去甚远。在侯孝贤的电影中,聂隐娘走下了古典“传奇”的奇幻神坛,成为侯孝贤电影中的文艺女性形象序列中的又一个。同样地,在《刺客聂隐娘》更多的女性人物—嘉诚公主、嘉信公主、田元氏、瑚姬等人的身上,我们也都发现了侯孝贤强大的阐释意志,这些貌似强势的女性都在电影中展现了无法忽视的脆弱感与无助感。这些脆弱的女性形象,率先成为侯孝贤电影中用来逃离传奇的现代话语。从人物本身的塑造来说,电影《刺客聂隐娘》的确是完成了当代媒介对于古典文学作品的现代性改编,顺利地逃离了传奇之地,他用古典女性的外衣,展现了一部分他认知中的当代女性的忧思与困境。

然而,将“当代”女性形象移植到聂隐娘身上所遭遇的困境不仅是聂隐娘因刺客身份及“自我觉醒”而带来的“杀与不杀”的哈姆莱特式的追问,更有从女刺客“祛魅”之后“自我觉醒”所带来的“自我丧失”。有论者称:“……那么到《最好的时光》《咖啡时光》《刺客聂隐娘》等影片,女性视点因具备了沉思/自省的主体能动性,而呈现出别样的美学意味,甚至,这一沉思/自省亦促使了女性主体意识的萌动与觉醒。”[13]仿佛女性意识的觉醒一定要通过情感困境之后才可带来结果。这种对女性思考的绝对化与简单化阐释,将原著超然物外、怀揣天下的聂隐娘彻底打回到男性视角下的女性想象。看似刻意为之的“祛魅”意图,除了祛除原著中不可思议之部分,还原“生活中”的女性形象之外,也带走了聂隐娘的果敢与决绝,带走了可能的女性传奇,留下了情感的一地鸡毛与无病呻吟。

三、寻找“传奇”

与《刺客聂隐娘》相比,当下影院正在热映的改编自经典古典小说《封神演义》的电影《封神》所采取的则是另外一种改编策略:对于观众所熟知的经典文本的重新阐释与当代媒介手段的调用。《封神》文本受制于被广泛熟知以及前人多次改编的限制,想要在主题上进行突破其实相较于《聂隐娘》来说是有更大的难度,可供发挥的余地不多。从电影正式上映之前宣传的力图打造“中国神话史诗”的设定可以想见其改编的方式。相较于《刺客聂隐娘》通过电影媒介将聂隐娘拉回到女性情感叙事层面的“祛魅”之法,《封神》则是将神怪奇谈的古典传说故事再次送上“怪力乱神”的巅峰,以期再次赋予《封神演义》原著以新鲜的血液和叙事动力—以哈姆雷特式的弑父情结重新构建《封神》电影的整体叙事,媒介无疑在此充当了“赋魅”的工具。而随着《封神》票房的一路高歌,对于古典文学作品自身价值的重新审视、对于媒介阐释空间与效果的客观评价也反复被提出。

在这里暂且不去评价这部电影的再阐释是否有效与合格,仅就《刺客聂隐娘》與《封神》以古典文学作品影视化改编作为一个依据,其实两者在对原著改编的细节上体现了强大的导演意志。与原著相比,两部电影都被重新注入了太多的新东西。与唐传奇所流行的唐朝不同,一千多年后的人们对于“奇诡”已不再新鲜,街头巷尾我们不再热衷谈论着神鬼传说。一转眼,我们就能在当代各种媒介工具的帮助下,将窃窃私语复现在大荧幕之上,《封神》便是证明。每一部改编自前人的作品,都是作者自身观念的表达。原著作品、媒介改编后的电影作品、电影观众三者早已形成了作品—阐释—接受的关系。伽达默尔在《诠释学Ⅰ:真理与方法》中谈道:“对于一部流传下来的作品借以实现其原本规定的诸种条件的重建,对理解来说,无疑是一种根本性的辅助工程。但是我们必须要追问,这里所获得的东西是否真正是我们作为艺术作品的意义(Bedeutung)所探求的东西,以及如果我们在理解中看到了一种第二次创造,即对原来产品的再创造,理解是否就正确地得以规定了?这样一种诠释学规定归根结底仍像所有那些对过去生活的修补和恢复一样是无意义的。”[14]即使《刺客聂隐娘》已经几乎脱离了唐传奇《聂隐娘》的故事架构与人物设定,但毫无疑问的是,这部电影仍然是对原著的一种再阐释,它隐含着的是现代媒介对中国古典作品的当下叙事。原著与电影分别代表了两个作者对女性的完全不同的理解,两部作品创造了两个叫“聂隐娘”的女人。两个女人,两种命运。千年过去,我们到底是进步了呢?还是又退了回去?当传奇时代已经远去,我们的文艺作品中早已不缺少一个“阿斯伯格综合征患者”了,何必还急着回归世俗、逃离“传奇”呢?

注释:

本文采用的《聂隐娘》原文取自张读、裴铏著,萧逸、田松青点校《宣室志·裴铏传奇》,上海古籍出版社,2012年。

杨笑梅导演纪录片:《刺客侯孝贤(2015)》,上映日期: 2015-08-27。

张读、裴铏著,萧逸、田松青点校:《宣室志·裴铏传奇》,上海古籍出版社,2012年,第111—113页。

谢海盟:《行云纪:〈刺客聂隐娘〉拍摄侧录》,广西师范大学出版社,2015年,第85页。

[美]苏珊·桑塔格:《反对阐释》,程巍译,上海译文出版社,2003年,第286页。

袁行霈:《中国文学史·第二卷》,高等教育出版社,2011年,第416页。

张读、裴铏著,萧逸、田松青点校:《宣室志·裴铏传奇》,第111页。

张读、裴铏著,萧逸、田松青点校:《宣室志·裴铏传奇》,第111页。

张读、裴铏著,萧逸、田松青点校:《宣室志·裴铏传奇》,第112页。

张读、裴铏著,萧逸、田松青点校:《宣室志·裴铏传奇》,第112页。

鲁迅:《鲁迅全集》第九卷,人民文学出版社,2015年,第73页。

在谢海盟的《行云纪:〈刺客聂隐娘〉拍摄侧录》一书中记录了:“侯导首先点明,聂隐娘是个亚斯伯格症患者(Asperger's syndrome,简称AS,有时与高功能自闭症划上等号),这是在侯导与天文看过《龙文身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo,2011年美国版)之后的想法,该片改编自瑞典记者兼作家斯蒂格·拉森(Stieg Larsson)的同名畅销小说。”“亚斯伯格症”即为阿斯伯格综合征。谢海盟:《行云纪:〈刺客聂隐娘〉拍摄侧录》,广西师范大学出版社,2015年,第18页。

孙力珍、侯东晓:《侯孝贤电影中的“慢美学”与女性意识—从〈南国再见,南国〉到〈刺客聂隐娘〉》,《台湾研究集刊》2020年第3期。

[德]伽达默尔:《诠释学Ⅰ:真理与方法》,洪汉鼎译,商务印书馆,2010年,第244—245页。

(作者单位:天津市作家协会)

——从《刺客聂隐娘》看侯孝贤的“归去”主题