抗战时期重庆地区的匈牙利文学译介(1937—1945)

尹晓琳,毕贤慈

(长春理工大学文学院,吉林长春,130022)

匈牙利作为弱势民族国家的一部分,其“文学创作自周氏兄弟始便进入中国革新者的视域”[1]。基于20 世纪初至五四时期对“弱小民族国家”关注的传统,匈牙利文学在中国的译介与传播一直活跃,即便抗战时期也无例外。而重庆在抗战时期一度成为全国政治、经济、文化与军事的中心,众多的高校、出版机构、报刊与文化精英迁往重庆,重庆因此步入了“四千余年历史未曾有的最辉煌的时期,成为中华民族不可征服的精神堡垒和实现中华民族伟大复兴的指挥中心”[2]。重庆的文学译介迎来了前所未有的机遇和发展,同时也掀起了匈牙利文学在中国译介的高潮。较之于抗战时期同样处于翻译热潮的文化城桂林与孤岛上海,重庆地区中外文化的交流更为紧密,翻译文学的政治性与时代性也更为突出,在译介匈牙利文学上显示出与其他地区文学翻译不同的身份特征和审美旨趣。

一、抗战时期重庆的匈牙利文学译介概况

抗战时期重庆的译介文学,是中国文学翻译史上较为厚重的单元,也是中国文学翻译史的有机组成部分。近代的重庆译介活动可以追溯至19 世纪末期。宋育仁创办了重庆最早的近代报纸《渝报》,其章程第一条便提出:“本局为广见闻开风气而设。凡有关经世、时务、中外交涉条约诸书皆宜印布”[3]。1936 年,重庆最早的文艺期刊《春云》创刊,继承了自《渝报》以来译介外国文学的传统,极具历史感。“稿子的内容以抗敌为主”[4]是当时用稿原则之一。这不是孤例,而是抗战时期的文学传统,另如《春云》译介外国文化的诸多“抗战”主题也代表了其立场与宗旨。窥一斑而见全豹,在“抗战建国”与“反法西斯”时代主题下,重庆文艺界更加重视并自觉地进行着外国文化与文学的译介。

重庆作为战时的首都,其译介文学的发展与抗日战争的政治语境密切相关,同中国抗战现实相似的作家作品成为重庆地区文学翻译的重要选择,共同的民族命运和相通的时代困境将中国译者与匈牙利文学无形地联系在一起,诸多匈牙利作家作品也因而进入到重庆译者群的译介视野。重庆匈牙利文学的译介就是在此环境和背景下产生的。受文化大迁徙与新闻出版潮的影响,当时重庆的期刊杂志与出版机构在匈牙利文学译介方面承担了更多的责任,据不完全统计,抗战时期重庆译介匈牙利文学的期刊与出版机构多达17 种,都以“抗战”为宗旨,坚定着反文化侵略与反法西斯的态度。其译介体裁多样,以小说、诗歌为主,兼及戏剧与其他文类。

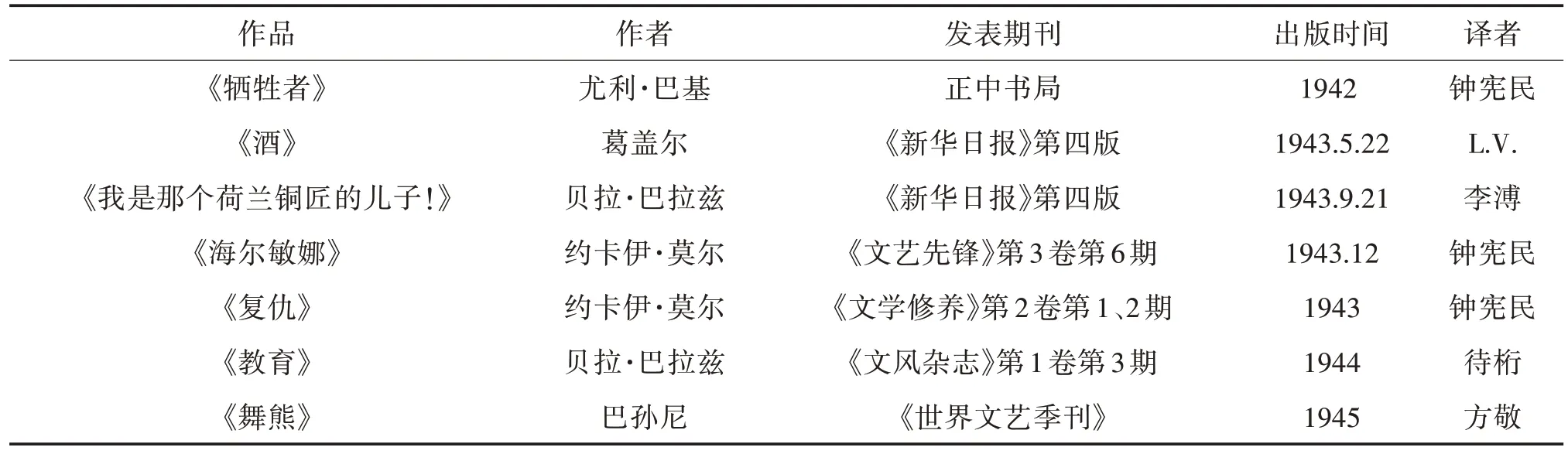

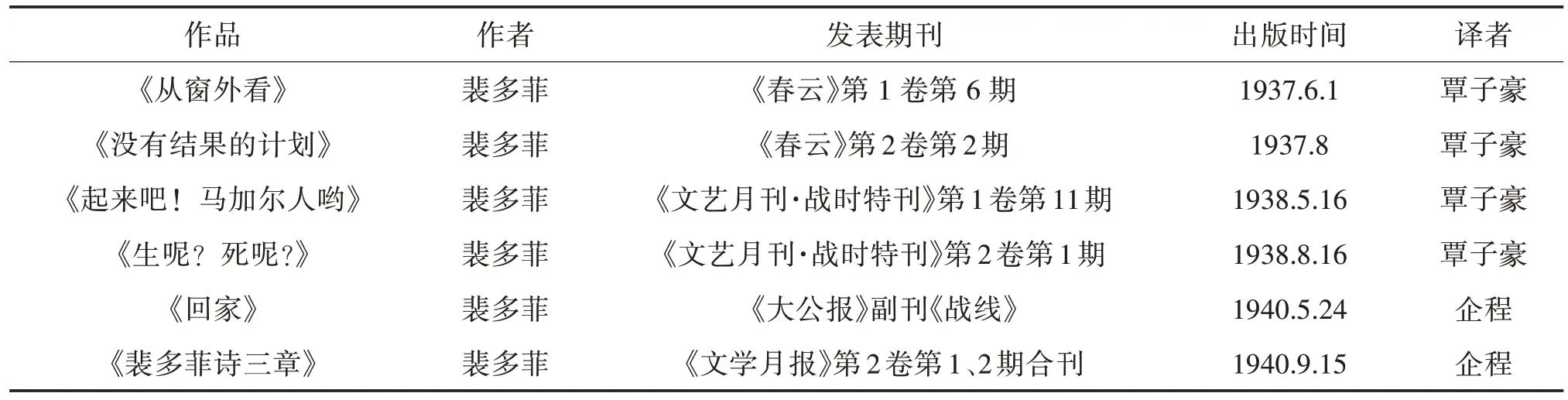

首先,译介小说7 篇(见表1),多为现实主义创作。作品涉及政治、经济、文化、教育等社会现象与问题,并用具体的、典型的与客观的方法反应社会现实。《牺牲者》《酒》《海尔敏娜》等小说极具感染力地描写主人公超人的性格与无畏的精神,并在战争背景下产生了强大的精神力量。正如茅盾在抗战初期提出:“战时文学,宣扬抗战,需要的是现实主义的创作方法。”[5]文学创作如此,文学翻译亦如是。其次,抗战时期匈牙利诗歌在重庆的译介也呈现出独特景观,爱国诗人裴多菲的诗歌一枝独秀(见表2),译介数量颇丰且意义深远。所译介的作品《从窗外看》《起来吧!马加尔人哟!》《生呢?死呢?》《被囚的狮子》《狗的歌》《狼的歌》等均是特殊年代与环境下译者表达自由与反抗的媒介,窗外的士兵、马加尔人、狮子、狗以及狼等意象都成为暗喻与深意丰富着抗战时期匈牙利文学在重庆的译介活动。

表1 抗战时期匈牙利文学在重庆的小说译介情况

表2 抗战时期匈牙利文学在重庆的诗歌译介情况

除了小说与诗歌之外,所译介的体裁还包括戏剧与其他文类。其中3 部匈牙利戏剧,包括莫尔纳·费伦茨的《天上人间》(重庆中国书店,1942年)、贝拉·巴拉兹的《安魂曲》(重庆文化出版社,1943 年5 月)、柯曼地的《撒旦的悲哀》(重庆独立出版社,1944 年5 月);5 篇其他文类作品,包括卢卡契文论《论新现实主义》(刊载于《文学月报》第1 卷第1 期,1940 年1 月15 日)、《叙述与描写》(刊载于《七月》第6 集第1、2 期合刊,1940 年12 月)、《论德国法西斯主义与尼采思想》(刊载于《民主世界》第2 卷第7 期,1945 年),K.Kartla 的作家介绍与评介《匈牙利的近代作家们》(刊载于《文艺阵地》第2 卷第3期,1938 年11 月16 日)、凯士特勒的《小说家的三大危机》(刊载于《时与潮文艺》5 卷第3 期,1945 年11 月15 日)。

这一时期,重庆约有14 位译者译介了匈牙利文学作品,这些译者组成结构多元,大部分接受过高等教育,其中重要者包括覃子豪和焦菊隐。覃子豪曾就读于北平的中法大学、日本的中央大学,他在战时主编文学副刊,也写诗、译诗。他深受鲁迅译介裴多菲诗作的影响,认为:“像裴多菲这样伟大的诗人,在目前被日寇侵凌的中国,是值得介绍给读者的。”[6]因而在东京留学期间他通过日文转译了裴多菲的众多爱国诗歌,1940 年5 月,其译作的《裴多菲诗》由金华诗时代出版社出版。焦菊隐不仅是戏剧家、导演艺术家,而且是当时重要的翻译家。抗战爆发后他拒绝了法国教学之职,回国加入了桂林的中华文艺界抗敌协会,在此期间他所译介的匈牙利文学的作品包括《安魂曲》《小说家的三大危机》,均站在国家与现实的立场推动抗战文艺的进步。此外,企程、吕荧与钟宪民等译者同样作为战时主流话语的实践者,积极地进行匈牙利文学的译介,其中不乏裴多菲的诗歌、卢卡契的《叙述与描写》、尤利·巴基的《牺牲者》与约卡伊·莫尔《海尔敏娜》《复仇》等名作。

与20 世纪20 年代相比,抗战时期匈牙利文学的翻译活动有着更为明确与更为全面的目标。20世纪20 年代的译介大多是从“感时忧国”[7]、改造社会的目的出发,譬如米克沙特·卡尔曼的《旅行到别一世界》《皇帝的衣服》、莫尔纳戏剧《马额的羽饰》《盛筵》、莫尔纳小说《雪人》《偷煤贼》等。抗战时期的文学翻译《叙述与描写》《小说家的三大危机》《安魂曲》等作品,在继承其传统的基础上,更加注重选择切合中国国情并能直接推动新兴文学发展的优秀作品,这些作品“就其政治倾向而言,是抗日救亡的;就其思想特质而言,是民族解放意识。”[8]可见,抗战时期匈牙利文学在重庆的译介活动,总是站在服务于战争时代主题的立场,描写时代、反映时代并以此来唤醒备受压迫的民族意识。

二、抗战时期重庆地区匈牙利文学译介的文学倾向

抗日战争为重庆提供了全国文化中心的历史机遇,社会矛盾激增、民族意识高涨与一切为着抗战救国的文艺大潮,更加推动了匈牙利文学在中国译介的进程。而弱势民族文学作品的译介,一直是中国现代文学翻译史上的传统。虽然周氏兄弟格外关注弱势民族文学的问题,并在《域外小说集》等实践中表明“立意在反抗”的译介意图,但是比较系统地全面译介弱势民族文学,则体现在《小说月报》“被损害民族的文学”专刊上。专刊为之后的匈牙利文学译介提供了样板性价值,尔后无论哪个时期,弱势民族文学的译介都备受重视并从未中断。抗战时期的文学翻译承担着更多的时代使命,且在选取作品、作家时具有一定的思想倾向与内容的倚重。

从译者选取的作品来看抗战时期重庆匈牙利译介的倾向。以文学译介的主题与内容为切入点,无论何种体裁的译介作品均带有明显的抗争精神与爱国主义倾向。一是抗争精神。1940 年《文学月报》创刊时就提出:“需要的是年青的、战斗的姿态,是健康的、坚实的精神”[9],抗战时期重庆所译介爱国诗人裴多菲的诗作《被囚的狮子》《狗的歌》《狼的歌》(刊载于《文学月报》第2 卷第1、2 期合刊,1940 年9 月15 日),诗中被囚禁的狮子,在沙漠中发出雷鸣般的怒吼;吃残羹剩饭并被鞭笞的狗,仍在主人的“慈悲”之下忘记伤痛,舔舐他们的脚;平原上生存的狼,在不断奔跑中,用疼痛与鲜血换来了“自由”。在这些诗作中,均可以看到主题与内容上反压迫、求自由的精神。二是爱国主义倾向。意识形态影响译者在翻译过程中的选择,在受压迫民族文学译介主题的选择上,多为政治意图的反战与爱国主题。钟宪民译介的《牺牲者》是尤利·巴基具有自传性质的现实主义小说,借以唤醒人们反侵略的意识与爱国精神。也正如正中书局的图书广告所说“弱小民族文学向不为人所注意,但实际上弱小民族文学的园地里有异常美丽的花朵,而且把人生的意义和民族的呼声——被压迫的民族的呼声——表现得更真切诚实,令人深为感动。”[10]

从选取的作家来看抗战时期重庆的匈牙利文学译介,具有反抗侵略与爱国主义倾向的作家也成为了译作家的首选。一是裴多菲·山陀尔。裴多菲是19 世纪上半叶匈牙利文学史上享有盛誉的伟大诗人,其爱国情怀与对自由的向往成为匈牙利民族精神不可分割的一部分,并影响着世界上的各个民族。抗战时期重庆地区关于裴多菲诗歌的译介数量颇丰,包括覃子豪译《从窗外窥看》《没有结果的计划》《起来吧!马加尔人哟!》《生呢?死呢?》以及企程译《回家》《裴多菲诗三章》(《被囚的狮子》《狗的歌》《狼的歌》)。之所以当时存在如此多裴多菲的译介,既是因为从周氏兄弟至殷夫、茅盾、孙用等译作家对裴多菲创作的译介,使裴多菲的诗歌与精神逐渐深入中国,又是因为裴多菲的诗歌“是真正的时代与民族精神的赞歌”[11],具有伟大的反抗精神、爱国精神与强大的感染力。

二是约卡伊·莫尔。他是匈牙利著名的浪漫主义小说家,匈牙利少数几个世界知名的作家之一,早在周氏兄弟留日期间就被周作人译介到中国。茅盾认为他将“改良主义,武力革命,以及革命后的黑暗政治”“热情汹涌”地反映了出来[12]。抗战时期,钟宪民在继承前辈的基础上,推动了约卡伊·莫尔在中国的译介,其翻译的《鞋匠》《海尔敏娜》(又译为《阵亡者之妻》)等都产生了较大的影响。特别是20 世纪40 年代多家期刊发表的《海尔敏娜》,以阵亡者妻子的视角来表露战争的残酷与英雄的无畏,其在抗战时期的重要意义便可见一斑。

三是G·卢卡契。他是匈牙利著名的哲学家、美学家、文学史家和文艺评论家,是“西方马克思主义”鼻祖[13],被誉为20 世纪西方四大批评家之一。抗战时期重庆对卢卡契的译文包括《论新现实主义》《叙述与描写》与《论德国法西斯主义与尼采思想》。其中两篇关于现实主义讨论的文章影响最著,《论新现实主义》强调作家的真诚和正直;《叙述与描写》强调作家世界观和积极参与生活的重要性。卢卡契灵活运用马克思主义的辩证法,观点鲜明,论证有力,“并热衷于剖析知识分子与社会的冲突”[14],契合当时中国文艺界关于现实主义的主张。

四是尤利·巴基和贝拉·巴拉兹。他们均是匈牙利文坛极具影响力的创作者,作品也多具深刻的思想性与现实意义。抗战时期的钟宪民,在尤利·巴基《牺牲者》中感受到其忧郁意味的同时,看到了作品所蕴含的希望与抗争意义,即残酷的战争中主人公的反抗与牺牲精神,呼应着时代主题,表达着反战思想。译者焦菊隐在谈及选择作家贝拉·巴拉兹原因时,也看到了其作品的价值“在于适合人类生活之动向”[15],而其译介的剧作《安魂曲》以莫扎特的悲剧命运反观当时国统区文艺家们政治上遭压迫、经济上受困顿的状况,在对残酷现实的控诉与观众的共鸣中迎来了文艺界与社会的同声之应。

概括而言,随着抗战的全面爆发,“民族认同与民族反抗意识已经成为社会文化的主流”[16],时代需要直截了当的民族呼声。这些在世界上享有盛誉的作品与作家均代表着匈牙利伟大的民族精神,在中华民族危亡时刻,翻译此类作品、介绍此类作家更易激发人民的忧患意识与责任感,促进社会各阶层投身于抗战的洪流。无论是反抗精神还是爱国倾向,无论是爱国诗人裴多菲、浪漫主义小说家约卡伊·莫尔还是文艺理论家卢卡契,都吸引着远隔千里的中国译者,在强烈的民族使命感下不断进行译介工作,以此来满足大后方读者对抗战文学与自由文学的迫切需求。

三、抗战时期匈牙利文学在重庆译介的特征与意义

如前所述,伴随着现代民族国家意识觉醒,此时期重庆地区政治、军事与文化的复杂性将文学与意识形态的关系向着更深层次发展,翻译的政治性与功利性也愈来愈强。相较于此前的翻译活动,抗战时期的译介在时代环境的推波助澜下呈现出多元之势,并有计划、有目的地开展着。尤其是抗战语境下,作为弱势民族国家代表之一的匈牙利,其文学作品在重庆的译介具有很强的时代性。

在政治性上,是主流意识形态下共同集体经验的关照与译介活动的宣教功用。如鲁迅所言,备受压迫的国家“虽然民族不同,地域相隔,交通又很少”,但仍然“可以相互理解,接近的,因为这些民族都曾走过苦难的道路,现在还在走——一面寻求着光明”[17]。通过对匈牙利文学的译介来表明不只是中国这一民族处于水深火热之中,世界上具有相同经历的国家和人民也在进行着反抗和革命。抗战时期重庆地区对爱国诗人裴多菲的大量译介正体现了此特征。1938 年,覃子豪在《文艺月刊·战时特刊》发表了裴多菲诗歌《起来吧!马加尔人哟!》《生呢?死呢?》。其在翻译过程中使用连续的感叹句式,来唤醒并号召中国人民与颠连于列强侵略的匈牙利人民一起:“起来吧!为着祖国的独立!”正如《文艺月刊·战时特刊》在抗战爆发后将其创刊宗旨改为“为这神圣的战争而效劳”[18],不免使文学创作与文学翻译披上了政治的外衣。1940 年企程在《文学月报》发表的《裴多菲诗三章》是诗人裴多菲积极思想的表现,是其屡见匈牙利下层社会的愚昧、落后与不觉悟而产生的一种急切的心情。“自由,一切都被剥夺得毫无影踪/但是他的目光还是那么炯炯”[19],译者将“自由”置于句首,以示强调,呈现出一种强烈的号召之声与反抗之力。

在大众性上,是抗战语境下受众需要与译者取向互动的结果。五四时期文艺界关于“白话”的普及,开启了中国文艺大众化的趋向,这一时期的翻译受众基本上是学术界与革命者,大众化的旨趣在于振国兴邦的雅俗共赏。随着三四十年代民族危机的加深,文艺大众化问题政治化,“文艺为抗战服务”“把抗敌除暴的决心普遍地打入民间”[20]是文艺界的职责所在,译者为了所译作品能够适应文化水平不高的广大军民,往往采用通俗易懂的语言与自由的形式。覃子豪翻译裴多菲诗歌《从窗外窥看》“看呦!看呦!”“有时候,我也”与“我也是”等,简单句式的重复,没有多余的修饰词,不仅便于大众的理解与记忆,而且类似口号的形式更利于鼓动军民气势,促进抗战的宣传。同时,匈牙利文学的译介除了“归化”于中华民族抗日战争和革命诉求外,也没有彻底舍弃文学立场,仍然显示出抗战语境下对文学审美价值的坚守。梁实秋1938 年12 月1 日在重庆《中央日报》副刊《平明》上公开欢迎“与战争无关的材料”[21],此举虽引来了众人的口诛笔伐,却也为纯文学翻译开辟了空间。1942 年,由中国重庆书店出版的《天上人间》(原名《里里奥姆》),是一部典型的浪漫主义作品,以布达佩斯市民阶层生活为题材,描绘了地狱、人间与天堂的悲喜,揭示了作者愤世嫉俗而感伤的内心世界。译者李嘉对于题目的改译,既是与作品主题内容的吻合,又是其思想感情的升华,比原名更具审美性。总之,抗战建国虽然是这一时期文学领域的重大主题,但文艺界仍然需要具有艺术性的作品去满足大众阅读的需求并鼓舞满目疮痍的中国,仍然存在政治诉求外的自主创造性。

在民族化上,是探索民族发展道路中时代与译者的选择,更是政治化与大众化的进一步发展。一切外来文化进入本民族的文学视域,必然会经历民族化的过程,其本质是两种异质文化彼此碰撞、交融,并在借鉴、吸收与创新中逐渐融入本民族的文学体系。简言之,民族化是一种对异族文化的改造与同化,也是文艺作品从语言、风格到思想内容民族特征的普遍形态。抗战时期重庆译介活动有关民族化的特征的作品中,值得注意的是焦菊隐1943 年5 月发表于重庆文化出版社的《安魂曲》(原名《莫扎特》)。在其翻译过程中,有两方面民族化实践的表现:一方面是语言的民族化,即突破原文语言形式的桎梏,具有本民族语言的结构特征与思维惯式。焦菊隐《安魂曲》的译本中“四块大洋”“牛马”“久仰久仰”“皇帝”“指教”与“请您容许我向您见个礼儿”等语句多具有本民族语言特色。另一方面是思想内容的民族化。“安魂曲”本意是天主教徒为死人举行弥撒祭时所奏的一种安慰亡魂的歌曲,焦菊隐将剧名《莫扎特》进行改译,追根溯源,其一是莫扎特以一种近乎死亡的预示在病床上创作了《安魂曲》,此举不仅是莫扎特最后杰作的意义凸显,更是纪念其伟大创作与不朽精神的体现;其二是“安魂曲”这一命名更能彰显剧作内容的思想性,即莫扎特苦难中所创作的爽朗与愉快的音乐给贫弱之境的中国以信心与力量。因此,民族化实际上涉及了两点问题:一是大众的内容,一是民族的形式。在翻译域外作品过程中,用本民族独特的表现方式来反映中国社会,反映大众命运和社会现状,正是民族化探索的必经之路。

抗战时期是中国历史上极为特殊的一段岁月,重庆作为抗战时期中国的文化中心,“创造了抗战文化”[22],而重庆地区文学翻译成果的显著也使其成为整个中国文学翻译史中不可或缺的部分。与此同时,在继承“弱小民族”文学翻译传统的基础上,匈牙利文学的译介也不断地革新与推进。在特殊的抗战语境下,重庆的匈牙利文学译介活动有着全国翻译战时性的共性,其政治性、大众性与民族性也呈现出一定的区域文化特征,为抗日战争贡献精神层面的力量。从文学范畴着眼,抗战时期匈牙利文学的译介对于本国的文学创作有着极为重要的借鉴意义,现实主义文学倾向下作品的译介不仅渗透在本民族文学的创作中,而且在与匈牙利文学的理解与共情中,民族文学也爆发出了更强的生机和活力。从历史意义出发,随着时代的推移,抗战时期的资料越来越难以寻找和统计,有关抗战时期大后方文化中心关于匈牙利文学在重庆的译介统计和总结,有利于保存珍贵的抗战文化史料。