敦煌的早期开发与有关问题(一)

戴春阳

内容摘要:讨论敦煌早期开发,绕不开《尧典》“窜三苗于三危”。从孔子编《尧典》与性质可知,“三危”出自神话传说,与“帝尧”所控疆域无关。近年陶寺古城、石家河文化分别被学界公认为可与“尧都”和“三苗”对应。从考古学角度观察,“帝尧”数百年间始终偏居于晋西南一隅,据《尧典》而索三危必然无解。而“三苗”在与中原地区王湾三期交流的过程中被后者融合、替代。《尧典》所言“窜三苗于三危”本就虚妄,依此索骥,无异于缘木求鱼。

关键词:敦煌早期历史;《尧典》;三苗与三危;尧帝与三苗;考古学观察

中图分类号:K870.6;K871.2;K872 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)04-0113-12

Early Explorations of Dunhuang and Relevant Issues(I)

—Archaeological Observations on “Sanwei” and “Sanmiao” in the Yao Dian

DAI Chunyang

(Editorial Department, Dunhuang Academy, Lanzhou 730030, Gansu)

Abstract:Any discussion of the early development of Dunhuang cannot neglect to mention a sentence that describes “chasing the Sanmiao三苗[an ancient tribal group] to Sanwei三危 [a place name]” in the Yao Dian尧典 (Canon of Yao). Judging from the textual background of the Yao Dian and the fact that it was compiled by Confucius, it can be inferred that the name “Sanwei” actually came from Chinese mythology and had nothing to do with the domain ruled by Emperor Yao. In recent years, it has generally been accepted among academia that the ancient city of Taosi陶寺 and late Neolithic Shijiahe culture respectively correspond to the capital of the Yao kingdom and the Sanmiao people. Archaeological evidence shows records claiming that “Emperor Yao” lived in the southwest region of contemporary Shanxi Province for several hundred years, which would make further exploration of Sanwei based on the Yao Dian unreliable. In fact, the Sanmiao were merged into and eventually superseded by the Wangwan Ⅲ phase of the Longshan cultural period in the Central Plains following a process of prolonged mutual communication. The line about “chasing the Sanmiao to Sanwei” in the Yao Dian is not a historically accurate event, and as a result, exploring the location of Sanwei based on this record would not be a fruitful line of research.

Keywords:early history of Dunhuang; Yao Dian; Sanmiao and Sanwei; Emperor Yao and Sanmiao; archaeological observation

(Translated by WANG Pingxian)

囿于资料的匮乏,敦煌早期历史研究少有人涉足。研究敦煌或自汉代始[1],或奉典籍《尚书·舜典》“窜三苗于三危”为圭臬[2-3]。如果说前者体现的是一种无奈,后者则为对典籍的误读,并未涉及敦煌早期历史的真谛。讨论敦煌早期开发,又必然绕不开为大多数学者所信奉的“窜三苗于三危”这样的话题。笔者不揣浅陋,试就以上相关问题略抒管见。

一 关于“窜三苗于三危”

“窜三苗于三危”一说,最早见于《尚书·舜典》{1}:“流共工于幽洲,放驩兜于崇山,窜三苗于三危,殛鲧于羽山,四罪而天下咸服。”[4]对于“窜三苗于三危”之说中的“三苗”“三危”,西汉经学家尚持谨慎态度。其后,歷代经学家注《书》蜂起,虽不得要领却附会强解,致曲引旁砌枝蔓繁复。择其要者有以下数端:

(一)三苗

1. 国名。孔安国《传》:“三苗,国名。”[4]128《史记·集解》:“马融曰:‘国名也。”[5]《史记·正义》引吴起云:“三苗之国,左洞庭而右彭蠡。”[6]

2. 古族名。《尚书今古文注疏》疏引高诱注《淮南·修务训》云:“三苗,盖谓帝鸿氏之裔子浑敦,少昊氏之裔子穷奇,缙云氏之裔子饕餮。三族之苗裔,故谓之三苗。”[7]

3. 既是人名,亦代指族名。《尚书正义》卷3《舜典》孔《疏》引杜预言:“三凶皆是王臣,则三苗亦应是诸夏之国入仕王朝者也。”[4]129孙星衍《尚书今古文注疏》注引郑玄曰:“《左传》帝鸿氏不才子谓之浑敦,少昊氏不才子谓之穷奇,颛顼不才子谓之梼杌,缙云氏不才子谓之饕餮。命驩兜举共工,则驩兜为浑敦也,共工为穷奇也,鲧为梼杌也,而三苗为饕餮可知。禹治水事毕,乃流四凶。舜不刑此四人,以为尧臣,不忍刑之。”[7]57-58

《左传》文公十八年条载:“舜臣尧,宾于四门,流四凶族浑敦、穷奇、梼杌、饕餮,投诸四裔,以御魑魅。”[8]

(二)三危

三危地望,古今学者更是聚讼纷纭,迄无定论。西汉中期孔安国(前156—前74)《传》云:“三危,西裔。”[4]128意指西方之山,并未言明具体山峰,其“西裔”说显然因实际不明就里而言留有余地。刘安招集门客所编《淮南子》,强调三危乃“西方之极”:“西方之极:自昆仑绝流沙、沈羽,西至三危之国。”[9]然东汉末年经学家郑玄引《地记书》称:“三危之山在鸟鼠之西,南当岷山,则在积石之西南。”[10]即在甘肃省渭源境内鸟鼠山之西。魏晋时期经学家杜预注《左传·昭公九年》“允姓之奸,居于瓜州”云:“允姓,阴戎之祖,与三苗俱放三危者。瓜州,今敦煌。”[11]郑、杜的不同说法,为其后历代学者所宗奉,三国时张揖、宋代洪兴祖、南宋朱熹皆承郑玄说。两晋时郭璞(注《山海经》)、北魏郦道元(提出两个三危,一在鸟鼠、一在敦煌)、北齐魏收、唐李泰、孔颖达、杜佑、李吉甫等承杜预说。限于篇幅,此不赘列。唐代以降,除上述传统观点,一些新的观点也蜂拥而出。陆德明“天水郡”说、樊绰“云南境”说、程大昌“宕昌”说、金履祥 “古叠州”说、毕沅“四川”说、刘逢禄 “西藏”说等等{2}。

由此可以看出这样一个规律:西汉时学者均言之以大的方位;时代越晚,对“三危”地望的指认越具体、确定,范围也越来越大,以西北为主,兼及西南。

上世纪80年代以降,学界又掀起讨论三危地望的热潮。除仍分别主张敦煌、鸟鼠山外(不赘列)。马少侨《“窜三苗于三危”新释》提出“三危……不是地名”“三苗之众并没有被放窜到敦煌去……仍在南方山地”[12]。李聚宝主张三危在敦煌,还注意到河西地区新发现的考古资料,认为“火烧沟文化……是三苗文化居民来到河西走廊西部以后,受当地……影响,而独立发展起来的一支高度发达的地方文化”[13]。杨建芳《“窜三苗于三危”的考古学研究》不拘泥于三危的具体地望,提出因“陕西龙山、山西龙山和齐家等文化的遗存……同石家河、良渚二文化的颇为相似甚或相同”,故“龙山时期(相当于尧舜时期)长江流域曾有一部分居民迁徙至西北地区”,因而“‘窜三苗于三危的传说并非子虚乌有”[14]。

三苗、三危,上举古今学者汲古穷经、旁征博引,用功不可谓不勤,但诸说纷纭,仍莫衷一是。对于这类问题的无解,有学者归之于秦始皇焚书:“秦火之后,载籍沦亡。汉兴治《尚书》者不能言黒水、三危之所在。”[15]事实上,究其根本,问题显源于《尧典》本身,即把《尧典》作为信史引证。

二 《尧典》作者与成书时间

《尧典》中的“帝尧”,为上古传说中“五帝”之一,传统的认识是原始社会末期的部落联盟首领,传说主要活动在晋西南汾河流域。在先秦典籍中,其晚出,晚于有史的夏代開国君王禹,但在《尧典》中却列位于禹之前[16]。不仅晚出,最初尧的事迹也并不突出。《国语·卷16·郑语》载史伯云:

夫成天地之大功者,其子孙未尝不章,虞、夏、商、周是也。虞幕能听协风,以成物乐生者也。夏禹能单平水土,以品处庶类者也。商契能和合五教,以保于百姓者也。周弃能播殖百谷蔬,以衣食民人者也。[17]

则《郑语》中可追颂的先贤自有虞氏始,虞、夏、商、周四代的神祖为:虞幕、夏禹、商契、周弃,尚没陶唐什么事。《左传·文公十八年》称高阳氏有才子八人,“天下民谓之‘八恺”,高辛氏有才子八人,“天下民谓之‘八元”:

此十六族也,世济其美,不陨其名,以至于尧,尧不能举。舜臣尧,举八恺,使主后土,以揆百事,莫不时序,地平天成。举八元,使布五教于四方,父义、母慈、兄友、弟共、子孝,内平外成。[8]1863

这时的尧才具平庸,无识才之能。其臣下舜举贤任能,成就“地平天成”“内平外成”的盛世。

然而孔子对尧极为推崇,称尧“大哉尧之为君也!巍巍乎!唯天为大,唯尧则之”[18]。溢美之辞可谓无以复加,但美誉之下毕竟空洞无物。于是,为尧树德布道的《尧典》就应运而生了。

先秦史籍有依三代分称《夏书》《商书》《周书》之例。《墨子·明鬼下》:“故尚者{1}《夏书》,其次商、周之《书》。”[19]则先秦时《尧典》当列于《夏书》。孔颖达称:“(《尧典》)者理由舜史,勒成一家,可以为法,上取尧事,下终禅禹,以至舜终,皆为舜史所录……《尧典》虽曰唐事,本以虞史所录,未言舜登庸由尧,故追尧作典,非唐史所录,故谓之《虞书》也。”[4]117孔疏基本代表了马融、郑玄以来史家的看法,即《尧典》为虞史臣所作。但东汉思想家王充则云:“古之商王建鸿德者,须鸿笔之臣褒颂纪载。鸿德乃彰,万世乃闻。问说《书》者‘钦明文思以下,谁所言也?曰:‘篇家也。篇家谁也?‘孔子也。然则孔子鸿笔之人也。”[20]王充虽明指《尚书》为孔子编撰,但因无系统论述因由,故并不为古今学者信从。上世纪20年代顾颉刚先生《论〈今文尚书〉著作时代书》,直言《尧典》“1. 取事实于秦制。2. 取思想于儒家(禅让)与阴阳家(五行)。3. “取文材于《立政》(三宅,九德)与《吕刑主》(降三后,绝苗民)”,故为“秦汉时书”[21]。刘起釪先生对《尧典》成书时代有非常深入的研究,基本遵从顾先生观点又不囿于顾先生“汉武帝”之成说,明确指出《尧典》篇“出自孔子之手”[22]:

孔子据以宣扬其思想……《书》才是通过历史遗典进行政治哲学教育和道德教育的主要教材。这是孔子在“文献不足”(《论语·八佾》)的情况下,“好古敏以求之”(论语·述而》)得来的。孔子一生服膺周公纠正商代尚鬼尊神历行刑戮之弊而提出的德教之治,因此主要搜集周公在各种重要政治军事活动中谆谆告诫的誓、命、诰词,构成《周书》的主要各篇,作为宣扬儒家道德说教的主要篇章。但为了要宣扬周公德教之治古已有之,刚巧搜集到上述有关古代神话、天文历法、氏族生活等重要远古素材,原本是分散的资料,正好编排为颂扬尧、舜、禹盛德大业圣道的篇章。于是就利用这些素材,妥善编排,多加润色修饰,写成这篇宣扬儒家所理想的圣王道德的宝典……《尧典》实际在阐述这点,宣扬以君主为中心,藉宗法网络为纽带,经由王朝一直到四境诸侯,上下相维,达到天下黎民众庶一体雍和之治。这实际是孔子梦寐以求恢复的西周宗法维系天下大一统的政治为蓝图的一种憧憬。[22]379-380

远古素材中,许多神话或传说人物以及远古先民在漫长的社会实践中积累的原始水利、历法资料,实际是人类对遥远史前社会的依稀记忆,人类早期筚路蓝缕的艰辛历程,在口耳相传的过程中,被归结为某几个英雄的创世纪神话以及以商周以降为蓝本的若干个明君贤相模式。如尧、舜、契、鲧、禹、稷、羲和、皋陶、益、共工、伯夷、四岳、朱、虎、熊、羆、驩兜等等,这其中既有夏、商、周三代的宗神,也有《山海经》《左传》等先秦典籍神话中的诸神和传说中的人物,他们涵盖了传说时期黄河、长江流域华夏、东夷、苗蛮三大部落集团的领袖。但却被《尧典》作者统统纳入历史框架而成为历史人物。西周通过分封、宗法、礼乐制度打造了中国历史上初始的“大一统”[23],使得“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”成为西周王朝上下的自觉意识[24]。上述神话和传说人物便顺理成章地成为“法天行化”的帝尧“朝廷中的大臣了”[22]364。孔子安排的这种以帝尧为一尊和贤才济济的朝堂班序,显然是远古传说与残酷现实背景下的理想化愿景。

孔子具有强烈的人本思想,不仅珍视生命,且强调尊重人的人格与尊严。《论语·颜渊》:“樊迟问仁,子曰:‘爱人。”[25]这里的“爱人”不仅是道德情操,更是对生命的尊重。《孝经·圣治》引孔子云:“天地之性,人为贵。”[26]《论语·乡党篇》载:“厩焚,子退朝,曰:‘伤人乎?不问马。”[27]孔子退朝闻家中马厩失火,其本能关心的是“伤人乎”而并不问马的状态如何。《左传·昭公七年》谓当时社会等级为:王、公、大夫、士、皂、舆、隶、僚、仆、台“十等”[28],皂至台六等身份虽有不同认识,但其属于被统治阶层殆无疑义。而其下的“圉”“牧”即马夫、牛牧属家内奴隶被目为“人鬲”几不近人[29]。东亚地区黄河、长江流域适宜农耕,没有畜牧传统,因而青铜时代马虽从西亚传入并役用,但马始终是非常珍贵的,这就必然导致马的价格昂贵。西周懿王时期曶鼎铭记载了负责司卜的官员曶与效父的一桩交易纠纷,在这里需要关注的是:曶以“匹马束丝”可赎五名奴隶[30]。而西周恭王时倗生簋载:格伯以三十田换取倗生四匹良马[31]。西周时期一田为100亩,农业生产者(庶人、野人)可受田百亩。四匹马可易3000亩,则一匹马值750亩,可见其价值不菲。家中“厩焚”,可能伤及的虽不仅作为家内奴隶的圉,但圉必然是最可能的累及者。孔子关心“伤人乎”?在当时的社会条件下,不为物累、不顾忌人的社会阶层,这种真正对人的生命的关心和重视,无疑代表了人类文明观念的巨大进步和方向。

西周以降“礼崩乐坏”,诸国争霸相互攻伐,战乱频仍,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”[32]。而战争的最大受害者无疑是黎民百姓。孔子崇尚“仁”“礼”,对战乱深恶痛绝:“军旅之事,未之学也。”[33]以孔子为代表的知识分子虽心怀天下、悲天悯人,但面对残酷的現实却又无能为力,所能作的只能是劝喻统治者“政治的道德化”。顾颉刚先生精辟地指出儒家在《尧典》中推崇“禅让说”的根本原因:

不息的战争攻伐,贵族又是说不尽的豪侈,残伤民命,暴夺民财。人民憔悴于虐政之下,真是创深痛巨。那时的学者看着人民的苦痛,对于政治问题的解决方法非常要求得急切……他们在这般有心无力的境界中,只有把自己的希望构成一种根本解决的想像……乃是政治的道德化。他们想像:若有一个道德最好的天子出来,舍弃了一切的权利,他的目的单是要天下安乐,自然可以“天下为公”……使得天下之民归心,成就最好的政治。这一种想像就是禅让说。[16] 129-130

孔子编《尧典》在铺陈远古素材时,自觉不自觉地代入其自身所处的一些极具特色的时代影响和烙印,而且“《尧典》所述之地,以汉武帝日之疆域度之,几于不差累黍”[22]385。此外,郊祀、封禅、举贤良、废肉刑、制赎刑、三载考绩等制度,都到汉代才有。对于孔子编《尧典》说及《尧典》所存诸多秦汉特征的扞格,刘起釪先生举《史记》被羼入许多司马迁死后史事之例{1},认为上述汉代史实是汉代经生重新写定或传抄《尧典》时“因没有时代观念所无意地愚昧地带进去的一些东西”[34]。

尧舜乃原始社会晚期的部落联盟首领,这在学界已为共识。部落间的矛盾和争斗虽可理解,但可以知道,所谓“流共工于幽洲,放驩兜于崇山,窜三苗于三危,殛鲧于羽山”云云无非是神话而已,幽洲、崇山、三危、羽山为神话所需的立脚点,但《尧典》却是按大一统王朝的模板将“四凶”迁置于想像中帝尧“天下”(“以汉武帝日之疆域度之,几于不差累黍”[22]385)四至边远的流放点。因而尧舜时其所控制或者说活动的实际区域范围与《尧典》所载想像区域范围完全是两个概念,讨论三危地望的学者完全无视这一点。因而索经搜典孜孜以求于神话基点上的三危,犹刻舟求剑。

三 “帝尧”的考古学观察

上世纪80年代以降,大量新的考古发现令人耳目一新,距今5000年以降的古城址的不断发现,为上古史研究提供了重要的考古学新资料且极大地更新了我们对于人类社会发展史的认识。但实事求是地说,上古史的研究,在缺乏当时文字材料的背景下,目前的考古资料仍然难以确证尧舜禹甚至夏王朝的存在。近些年晋西南龙山时代陶寺文化的一系列重要考古发掘成果,引发学界的极大关注。因于其分布范围、时代框架和大型城址展现的功能完备的都邑文化特征,许多学者将其与古史传说中的帝尧联系起来[35-36]。而且这一看法愈演愈烈,学界几乎是众口一词:陶寺城址即“尧都”[37]。鉴于目前学界已成主流的“陶寺尧舜的‘理想国”的认识[38],我们姑且顺着陶寺即尧都的思路,看看三危即敦煌三危、三苗迁居于河西走廊是否能够成立。

(一)关于陶寺文化

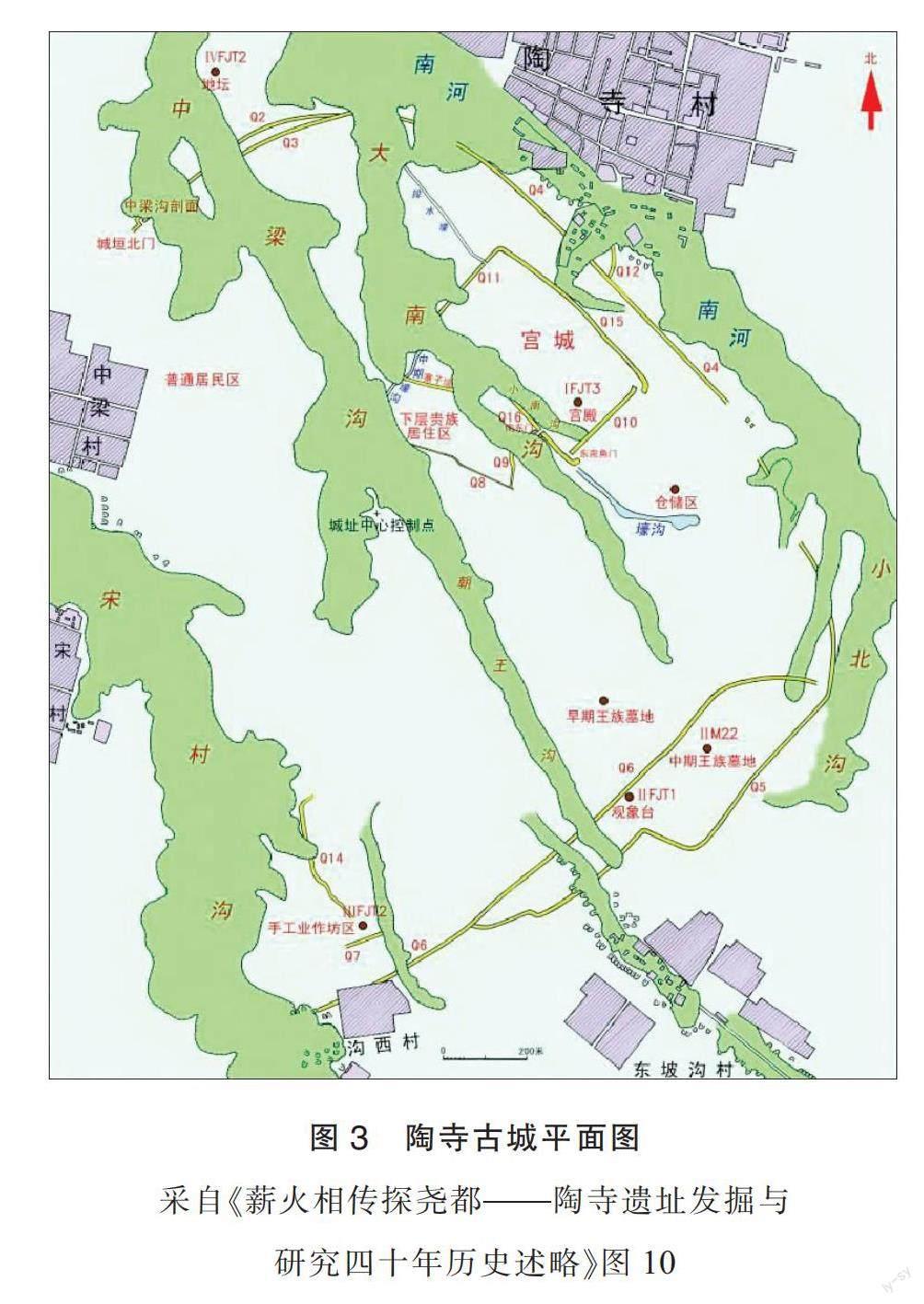

以20世纪50—60年代的文物调查为发端以及70—80年代以降一系列文物普查、专题考古调查以及考古发掘所积累的资料表明,陶寺文化主要分布于晋西南临汾盆地,陶寺遗址已发现256处[39],北部达隰县、汾西、霍州,西依黄河东岸,南抵运城盆地东北,东至沁水上游安泽县。其中山西襄汾县东北的陶寺遗址,面积达430余万平方米,分早、中、晚三期。陶寺早期距今约4300—4100年,中期距今4100—4000年,晚期距今约4000—3900年[40]。其陶器组合以釜灶、斝、扁壶、折腹盆等为主,中期以降,传统的炊器釜灶式微,代之以双鋬鬲。早期城址56万平方米[41],中期城址达280万平方米[41]344。宫殿区中最大的单体建筑达8000平方米[42],宫殿顶部使用陶瓦覆盖,墙面绘彩;所在的宫城面积近13万平方米,是目前发现的中国最早的宫城[42]37。1978年秋至1985年发掘的陶寺墓地,探出墓葬近万座,发掘清理1309座,可分为三类:90%以上是小型墓葬,几乎没有任何随葬品;中型墓葬随葬品几件至十余件不等;大型墓葬仅6座,均为早期,随葬品达一二百件,出土玉石钺、彩绘龙纹陶盘(图1)、鼍鼓、陶鼓、石磬等礼乐器以及成套的彩绘陶器和木器[42]27;中期偏晚以王墓为代表的大贵族墓地置于中期小城之内,大型墓葬M22,随葬组合多玉器、彩绘陶器和彩绘漆器,后两类具有鲜明的礼器色彩,依东壁置6件凸显军事指挥权威的彩漆柄玉石列钺(图2)[43]。陶寺文化社会阶层分化已极为严重。陶寺城址布局清晰,功能齐全,城内宫城、宫殿区、特殊功能大型建筑、专用仓储区、一般贵族居住区、普通居民区、手工业作坊区以及王族墓地等等一应俱全(图3)。

(二)陶寺文化的性质与发展阶段

综上所述,陶寺文化尤其是陶寺城址所涵鲜明的都邑特征和性质,引发学界的极大关注。李伯谦先生《略论陶寺遗址在中国古代文明演进中的地位》一文中表示:“联系到‘尧都平阳、‘平阳在临汾的记载和前已提到的距临汾不远的襄汾陶寺遗址一系列重大发现,‘尧居平阳,‘平阳在临汾,尧时的平阳就是陶寺遗址,自然便成为学者们苦苦寻觅尧都的首选之地。对此我表示认同,认为推定其为尧都比否定其为尧都有更充分的理由。”[44]{1}王震中先生认为:“陶寺遗址被分为早中晚三期,作为都邑的早期和中期遗址,碳十四测定的年代约为距今4400—4000年前,属于夏代之前的尧舜时代。而在地望上,陶寺文化和陶寺遗址与‘尧都平阳的古史传说相吻合。为此,包括笔者在内的一些学者多主张陶寺都邑乃帝尧陶唐氏的都城。”[45]陶寺城址第二阶段的主要发掘者何驽亦力主“陶寺为文献记载中的尧舜之都”[46]。

而关于“尧都”为代表的陶寺文化政治实体的性质。苏秉琦先生1994年就中国国家起源问题“概括为……古国——方国——帝国”的发展三部曲[47]。“古国指高于部落以上的、稳定的、独立的政治实体”[47]131,“即早期城邦式的原始国家”[47]138,“古代中国发展到方国阶段大约在距今四千年前。与古国是原始的国家相比,方国已是比较成熟、比较发达、高级的国家,夏商周都是方国之君”[47]145。其中“古国”,是苏秉琦先生基于“史前社会发展的步伐又是大体两步的。不迟于四五千年前大体都进入古国时代,即城邦、万国林立时代”的思考,于1985年提出“古文化古城古国”的概念[47]140,“不同的古文化,就会产生不同的古城古国”[47]142。“考古发现的‘大遗址规格,就是古城古国所在,背景是人口密集、社会经济发达,社会已有分工。所以史载‘夏有万邦、‘禹会诸侯于涂同,执玉帛者万国是有据可依的”[47]144。李伯谦先生认为“中国古代文明从大约距今6000年前开始出现社会复杂化,大体经历了古国——王国——帝国三个阶段”[44]17{1}。“我将方国称为王国,是想强调以军权为支撑的王权的主导和决定作用”[44]18。

王震中先生认为苏秉琦先生“古国—方国—帝国”的模式中,“古国”“方国”带有主观随意性且对方国的解释前后矛盾。如既称“方国已是比较成熟、比较发达、高级的国家,夏商周都是方国之君”,然而又称“方国最早出现是在夏以前。江南地区的良渚文化,北方的夏家店下层文化是最典型的实例”[45]63。王震中则提出 “邦国—王国—帝国”说[45]59,“中国古代进入文明与国家社会以后的政治实体的演进应更规范地表述为:邦国—王国—帝国三个阶段和三种形态。中国古代最早的国家是小国寡民式的单一制的邦国,在族共同体上也可以称为部族国家;邦国的进一步的发展是以王国为‘天下共主的复合制国家结构的王朝国家,复合制王朝国家的族共同体是民族,即从夏代开始形成的华夏民族”[45]63。而“陶寺文明是当时众多邦国文明的佼佼者”[45]58。苏秉琦的“古国”与王震中的“邦国”实仅名称有别,内容基本相同。苏秉琦先生关于古国论述的内涵、核心更为全面、具体、鲜明,即:古文化古城古国。李伯谦先生认为陶寺为“王国”,但仍是在陶寺遗址的基础上得出的结论。因而三者的“尧都”立论的载体并无不同,均指陶寺文化,仅发展阶段的认识不同。

我们知道,作为成熟的国家,一般应该具备以下四个要素:一、阶级的产生与对立,二、强制性的公共权力,三、多族群的共存,四、相对稳定的領土范围。就我国来说,起码商周两代,已属于成熟的国家形态,即李伯谦、王震中所谓的“王国”。而就陶寺文化而言,其无疑具备第一、二、四三个要素。显然已进入“古国”或“邦国”即早期或称原始国家阶段。陶寺早、中期约300年城址的稳定发展及王墓的持续存在,从一个侧面表明陶寺古国应已采用世袭制,而这种政体是私有制产生以后的本能和必然选择。

(三)“尧帝”的疆域

那么问题来了,“尧帝”所统治的古国疆域有多大呢?如前所述,陶寺文化主要以晋西南临汾盆地为中心。有学者认为陶寺可能控制了3300平方公里的范围[48],也有学者认为遗存分布面积达“9000平方公里左右”[49]。即便依后者所述,亦约今临汾地区面积的1/2。需要注意的是:自龙山时代中期开始,其东、南部被河南东北部、东部和中西部的后岗二期、造律台、王湾三期的13座城址环峙[50]。陕北河套地区则有60万平方米的府谷寨山石城和400万平方米的神木石峁古城雄峙于黄河西岸[51-52]。而陶寺文化自早期直至其巅峰时期的陶寺中期,始终偏居于晋西南一隅。陶寺遗址后期主要发掘者之一和领队的高江涛先生认为:“陶寺……已进入了属于早期国家形态的邦国阶段……邦国的控制地域不是很广阔,是限定在自然地理格局形成的一定区域范围之内,陶寺城址为核心的邦国的控制或统治主要是陶寺文化分布的临汾盆地,还没有出现跨地域的更广大区域内的较为统一的中央集权统治。”[53]应该说高先生的看法是客观中肯也符合实际的。由此,我们可以确定“尧帝”之国,其“西裔”不逾黄河是肯定的。以麕集于临汾盆地的“尧帝”,求索其“西裔”于2000多公里外的敦煌“三危”,且视其南部环伺的中原龙山诸文化集团如无物,劳师远征于江汉地区且战胜并流放强大的三苗于河西走廊最西端,实不啻于时空混乱的天方夜谈。

四 “三苗”的考古学观察

徐旭生先生将上古时期中华大地上活跃的远古先民划分为华夏、东夷、苗蛮三大集团,其中苗蛮集团中最有名的氏族就是三苗氏[54]。《战国策》卷22《魏策》载吴起说:“三苗之居,左彭蠡之波,右(有)洞庭之水,文山在其南,而衡山在其北……而禹放逐之。”[55]司马迁《史记·孙子吴起列传》改吴起说辞为“左洞庭,右彭蠡”[56],弃后两句,当疑“衡山在其北”之悖。吴起口中衡山乃河南西南部的雉衡山[54]58,吴起与魏武侯泛舟西河(魏之黄河段古称“西河”)自北南下,议三苗地理形势自是左彭蠡、右洞庭,(雉)衡山在其北。

(一)“三苗”文化的活动轨迹与文明进程

从三苗的活动地望、年代来看,基本可与湖北天门石家河文化对应起来。石家河遗址位于长江中游腹地湖北省天门市石家河镇镇北,面积达8平方公里。石家河文化是在油子岭文化、屈家岭文化基础上发展起来的一支考古学文化,其文化序列为油子岭文化(距今5900—5100年)——屈家岭文化(距今5100—4500年)——石家河文化(距今4500—4200年)——后石家河文化(距今4200—4000年)。油子岭至石家河三者一脉相承,后石家河文化则发生突变。它以江汉平原为中心,北及豫西南,西至三峡重庆,东达江西,南逾洞庭,盛时面积约达20万平方公里[57]。

石家河文化已发现城址近20座,其中石家河遗址中心属油子岭文化时期的谭家岭古城,距今5500年。距今4800年时,屈家岭文化时期所建的石家河古城为石家河文化沿用,该城址东西长约1100余米,南北长约1200余米,面积达120余万平方米,外环壕沟,整体面积达180万平方米[58]。其他古城规模分别为70万、30万至10万平方米不等[59],这些多层级的古城表明石家河文化已进入古国的文明进程。后石家河文化时期开始出现突变与衰落,石家河古城废弃,遗址数量减少[58]276。早期非常流行的红陶杯、大口圈足杯、腰鼓形罐、小型陶塑等突然消失,新出在本地没有谱系传承的小口高领瓮、玉饰等,开始流行瓮棺葬式和大面积瓮棺墓地,不见土坑墓。石家河城内大面积建筑区普遍废弃[58]278。瓮棺葬出土大量文化造型奇特、制作精美、内涵丰富的玉器[59]。

(二)王湾三期文化的南渐与石家河文化的式微

与石家河文化的式微形成鲜明对比的是,原主要活动于中原地区的王湾三期文化向南不断扩张,至王湾三期文化后期已经包括除豫东以外的河南大部分地区,并扩展至原石家河文化所在的豫西南、鄂西北和江汉平原后石家河文化的分布区域[60]。有学者认为所谓“后石家河文化”可视为王湾三期文化的地方变体[57]154。对于石家河文化晚期的文化突变,有学者认为“正好与文献中“禹征三苗”而使其“无世在下”的记载吻合”[61]。但由此我们可以看到的是,即便本于传说的征“三苗”事件,也与学界所认可的以陶寺文化为代表的“尧舜”无关,而是中原地区的王湾三期文化的南下的结果。也有学者从环境变化和发展模式的角度,对石家河晚期的衰落和突变进行了有意义的探讨和解读[62]。

李聚宝、杨健芳先生对三苗的解读,或对相关地区史前文化发展序列并不了解[13]21-23,或将远古文化正常交流所产生影响的文化现象大而化之地附会强解[14]71-76,故不足道。

五 “尧都”的崩溃与“三苗”嬗变

在传说禹征三苗背景下的王湾三期文化南下之际,陶寺文化晚期也面临了石峁文化南下的征服过程。结果似乎相同,但所经历的过程两者迥异。

前者我们看到的是文化的幅射、影响和融合替代,看不到明显的暴力色彩。杨新改、韩建业先生归纳的石家河与王湾三期之间共有的两组主要器物群在不同时期的彼此消长,准确地勾勒出了两支文化的相互关系:A组“有宽扁式足釜形鼎、漏斗形擂钵、红陶杯及粗柄镂孔豆等,为石家河文化的典型器,但在王湾三期文化前期也有相同或相似的器物发现”。C组“有直领瓮、深腹罐、盆形擂钵、平底碗、乳足或高足罐形鼎等,为王湾三期文化前期的典型器类,在石家河文化也有发现”[61]51-53。但纵向观察,A组器物“在王湾三期文化前期遗存中的比例从早到晚大减”,而C组“器物在石家河文化遗存中的比例却猛增”[61]51-53。这一现象无疑反映了王湾三期文化中石家河文化影响的衰减趋势以及王湾三期文化在石家河文化的因素则不断扩大和增强。还要看到的是,即便在后石家河文化发生文化突变的背景下,石家河古城中的大面积建筑区遭到普遍废弃,但“城垣也许依然被当地居民以某种方式所利用着”[58]278。可以说在传说语境下的“征”的军事暴力色彩消弥于两支考古学文化整体发展实力的和平竞争和融合替代中。需要强调的是,后石家河文化发生文化突变的时间框架对应的是陶寺文化早期末段,陶寺文化尚未达到巅峰时期,它显然没有能力远程干预石家河文化的走向,尧舜征“三苗”的故事只能是出现在《尧典》这样儒门精英的想像之中。

后者虽然也有相互间的交流借鉴,但石峁终以强力终结了陶寺的辉煌。原发端于内蒙古中南部以石城、双鋬鬲为特征的凉城老虎山文化,在南渐的过程中,催生了石峁文化崛起于陕西北部黄河西岸河套地区。石峁与陶寺基本同时,其绝对年代距今约4300—3800年前后。距今4300—4100年修建的石峁古城达400万平方米[63]。两者为近邻,文化交流成为必然。陶鼓、石磬都是陶寺早期的典型器物,但陕北地区也发现同类器物[64]。陶寺中期传统的釜灶消失,开始新出双鋬袋足鬲[65];陶寺具有代表性的扁壶,在石峁晚期也见于陕北地区[64]67。石峁古城修建过程中,有残杀女性并将其头骨用于奠基或祭祀的做法(图4)。而在陶寺晚期,原陶寺中期盛极一时的陶寺王城及城内宫殿和其他大型建筑悉数被破坏[40]82,陶寺早、中期的王墓和贵族墓葬以及个别晚期的贵族墓葬均被有组织、有目的地掘墓毁坏,“墓主人的尸骨、棺木、隨葬品被随处丢弃”[66]。其中M2067为陶寺晚期墓葬,葬具使用了极为特殊的四柱式木棺,“是一座陶寺文化晚期地位重要且特殊的墓葬”[66]349,墓主尸体在“半腐状态下”被拖出抛于毁墓的扰坑[66]347。尸骨“错位凌乱”[67],表明墓主尸体遭到蓄意的凌辱。值得注意的是,陶寺晚期的灰沟ⅠHG8①层以头骨为主的人骨堆积(图5),层层叠叠达5层,为31个个体,多为青年,头骨“多数有砍切痕迹”,甚至有4个仅余面部[41]322。灰沟第二层存4个人头骨及部分人肢骨。灰沟底层一35岁女性,仰卧,两臂分开,双腿叉开,下体被插入一粗大的牛角(图6)[41]324。遇害者身体扭曲、口部张大到极限,其极端惊惧痛苦、绝望挣扎的图景令人触目惊心,可见其生命的最后时刻所遭受的极度地侮辱与残酷摧残。事实上,受害女性毙命的原因是颈骨的扭断,其无以忍受的痛苦挣扎与惨烈呼号,真实再现的是加害者肆意折磨以恣虐取乐的残忍手段和灭绝人性的暴行。这种发生在陶寺晚期“尧都”的残杀、掘墓、毁城等一系列非正常的暴行,倒更具有被“征”的色彩。因而有学者认为这表现出的是石峁对陶寺的征服[57]158-160[68]。

六 本篇小結

古今解经学者多将“窜三苗于三危”解读作将三苗迁往敦煌三危,这种说法本身是典型的大一统的集权国家观念的反映,而不可能是史前时期真实的文化映照。孔子编修《尧典》,融神话、传说以及先民于漫长的社会实践中积累的科技知识于一体,在政治结构中,设计出最高领导人产生的“禅让”制,完整投射了儒家政治道德化的理想愿景。所谓“流四凶族……投诸四裔”[8]1863,只是对于“尧帝”天下四至的想像。

而像陶寺古国,虽其面积达280万平方米的都邑城址及宫城、宫殿区、大型特殊建筑基址以及列钺横陈的王墓,表明“尧都”在诸古国林立的龙山时代确属鹤立鸡群,极大地更新了我们对于新石器时代晚期社会发展水平的认知。然而,《尧典》以汉武帝时的广域阔土为蓝本想像“尧帝”时天下之广博,与考古成果所揭示的陶寺古国现实不足1万平方公里疆域的巨大反差,使“窜三苗于”敦煌“三危”之说,不可避免地陷入尴尬。先不要说陶寺古国是否有能力越过强大的王湾三期文化,劳师远征700余公里去用武力征服同样强大的石家河文化古国,即便能够征服且能顺利地“窜”三苗于狭仄的临汾盆地的何处,才能使其利益最大化?舍此,它岂有能力又有理由耗费极高的资源和管理成本迁“三苗”于2500余公里之外的敦煌{1}?可见《尧典》所言本就虚妄,依此索骥,无异于缘木求鱼。

考古资料表明,河湟地区的一部分马家窑文化先民在马家窑文化早期(距今5300年)即北上迁居于河西走廊东部的武威地区,并逐渐向西扩散。与陶寺、石家河文化基本同时期,河西走廊地区生息繁衍着马家窑文化发展而来的马厂类型先民,后在青铜时代演化为四坝文化。河西地区史前考古文化序列完整,马厂类型来源明确、去向清晰,与三苗/石家河文化没有任何瓜葛。马厂及其后的四坝先民为河西走廊和敦煌的开发以及东西文化交流做出了积极贡献,限于篇幅,拟另文讨论{1}。

参考文献:

[1]史苇湘. 敦煌历史与莫高窟艺术研究[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2002:1-10.

[2]徐旭生. 中国古史的传说时代[M]. 北京:文物出版社,1985:59-60.

[3]聂锋,祁淑虹. 敦煌历史文化艺术[M]. 兰州:甘肃人民出版社,1995:8-9.

[4]佚名. 尚书:卷第3:舜典[M]//阮元,校刻. 十三经注疏.北京:中华书局,1980:128.

[5]裴骃. 史记集解[M]//司马迁. 史记:卷1. 北京:中华书局,1963:29.

[6]张守节. 史记正义[M]//司马迁. 史记:卷1. 北京:中华书局,1963:29.

[7]孙星衍. 尚书今古文注疏:卷1:尧典下[M]. 北京:中华书局,1986:57.

[8]佚名. 左传:卷20:文公十八年[M]// 阮元,校刻. 十三经注疏. 北京:中华书局,1980:1863.

[9]何宁. 淮南子集释:卷5:时则训[M]. 北京:中华书局,1998:434.

[10]孔颖达. 尚书正义:卷第6:禹贡[M]//阮元,校刻. 十三经注疏. 北京:中华书局,1980:150.

[11]佚名. 左传:卷45:昭公九年[M]//阮元,校刻. 十三经注疏. 北京:中华书局,1980:2056-2057.

[12]马少侨. “窜三苗于三危”新释[J]. 中央民族学院学报,1981(2):63,94.

[13]李聚宝. “舜窜三苗于三危”之“三危”在敦煌[J]. 敦煌研究,1986(3):21-23.

[14]杨建芳. “窜三苗于三危”的考古学研究[J]. 东南文化,1998(2):71-76.

[15]胡渭. 禹贡锥指:卷12[M]. 松江:漱六轩刊本,1705(清康熙四十四年):23.

[16]顾颉刚. 尧舜禹的关系是如何来的[M]//顾颉刚. 古史辨:第1册. 上海:上海古籍出版社,1982:127-128.

[17]徐元诰. 国语集解:郑语第十六[M]. 北京:中华书局,2002:466.

[18]佚名. 论语:卷8:泰伯[M]//阮元,校刻. 十三经注疏.北京:中华书局,1980:2487.

[19]吴毓江. 墨子校注:卷8:明鬼下[M]. 北京:中华书局,1993:341.

[20]王充. 论衡:卷20:须颂篇[DB/OL]. [2023-01-11]. http://www.guoxue123.com/zhibu/0301/02lhjs/020.html

[21]顾颉刚. 论《今文尚书》著作时代书[M]//顾颉刚. 古史辨:第1册. 上海:上海古籍出版社,1982:201-204.

[22]顾颉刚,刘起釪. 尚书校释译论:尧典[M]. 中华书局,2005:382.

[23]佚名. 公羊传:卷1:隐公元年[M]//阮元,校刻. 十三经注疏. 北京:中华书局,1980:2196.

[24]佚名. 诗经:小雅:北山[M]//阮元,校刻. 十三经注疏.北京:中华书局,1980:463.

[25]佚名. 论语:卷12:颜渊[M]//阮元,校刻. 十三经注疏.北京:中华书局,1980:2504.

[26]佚名. 孝经:卷5:圣治[M]//阮元,校刻. 十三经注疏.北京:中华书局,1980:2553.

[27]佚名. 论语:卷10:乡党[M]//阮元,校刻. 十三经注疏.北京:中华书局,1980:2495.

[28]佚名. 左传:卷44:昭公七年[M]//阮元,校刻. 北京:中华书局,1980:2048.

[29]馬承源,陈佩芬,潘建明,等. 商周青铜器铭文选:第3卷:62:大盂鼎[M]. 北京:文物出版社,1988:37-41.

[30]马承源,陈佩芬,潘建明,等. 商周青铜器铭文选:第1卷:242:曶鼎[M]. 北京:文物出版社,1988:136.

[31]马承源,陈佩芬,潘建明,等. 商周青铜器铭文选:第1卷:210:倗生簋[M]. 北京:文物出版社,1988:107-108.

[32]焦循. 孟子正义:卷15:离娄上[M].沈文倬,点校. 北京:中华书局,1987:516.

[33]佚名. 论语:卷15:卫灵公[M]//阮元,校刻. 北京:中华书局,1980:2516.

[34]刘起釪. 尚书学史:第9章:第3节:(三)[M]. 北京:中华书局,1989:512.

[35]俞伟超. 陶寺遗存的族属[G]// 解学恭. 襄汾陶寺遗址研究.北京:科学出版社,2007:327-328.

[36]李民. 尧舜时代与陶寺遗址[J]. 史前研究,1985(4):34-38.

[37]徐萧. “陶寺遗址就是尧帝都城”,该不该这么快就一锤定音?[EB/OL].(2016-05-23) [2022-12-26]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1473289

[38]子今,宋燕. 陶寺尧舜的“理想国”?[J].中华遗产,2010(11):37-61.

[39]国家文物局. 中国文物地图集:山西分册[M]. 北京:中国地图出版社,2006:69,810-1020.

[40]何驽. 陶寺文化谱系研究综论[J]. 古代文明,2004,3:73-75.

[41]中国社会科学院考古研究所山西队,山西省考古研究所,临汾市文物局. 山西襄汾陶寺城址2002年发掘报告[J]. 考古学报,2005(3):307-308.

[42]何驽,高江涛. 薪火相传探尧都:陶寺遗址发掘与研究四十年历史述略[J]. 南方文物,2018(4):35.

[43]中国社会科学院,山西省考古研究所,临汾市文物局. 陶寺城址发现陶寺文化中期墓葬[J]. 考古,2003(9):3-6.

[44]李伯谦. 略论陶寺遗址在中国古代文明演进中的地位[J]. 华夏考古,2015(4):19.

[45]王震中. 中国古代国家的起源与王权的形成[M]. 北京:中国社会科学出版社,2013:58.

[46]何驽. 早期政治中心型都城的范例:陶寺遗址聚落与精神文化研究概述[C]//光被四表 格于上下:早期都邑文明的发现研究与保护传承暨陶寺四十年发掘与研究国际论坛论文集. 北京:科学出版社,2021:35-88.

[47]苏秉琦. 中国文明起源新探:三部曲与三模式[M]. 北京:三联书店,2000:130.

[48]刘莉. 中国新石器时代:迈向早期国家之路[M]. 陈星灿,乔玉,马萧林,等,译. 北京:文物出版社,2007:158-159.

[49]伍腾飞. 陶寺文化初步研究[D]. 武汉:武汉大学,2022:83.

[50]李丽娜. 龙山至二里头时代城邑研究[D]. 郑州:郑州大学,2010:49-54.

[51]陕西省考古研究院,榆林市文物保护研究所,府谷县文管办. 陕西府谷寨山遗址庙墕地点居址发掘简报[J]. 文博,2021(5):15.

[52]陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探工作队,神木县文体局. 陕西神木县石峁遗址[J]. 考古,2013(7):23.

[53]高江涛. 陶寺遗址聚落形态的初步考察[J]. 中原文物,2007(3):19.

[54]徐旭生. 中国古史的传说时代[M]. 北京:文物出版社,1985:37-66.

[55]何建章. 战国策注释:卷22:魏武侯与诸大夫浮于西河章[M]. 北京:中华书局. 1990:813.

[56]司马迁. 史记:卷65:孙子吴起列传[M]. 北京:中华书局. 1963:2166

[57]韩建业. 龙山时代的文化巨变和传说时代的部族战争[J]. 社会科学,2020(1):155.

[58]北京大学考古系,湖北省文物考古研究所石家河考古队,湖北省荆州地区博物馆. 石家河遗址群调查报告[J]. 南方民族考古,1992(第5辑):273-274.

[59]方勤,向其芳. 石家河遗址:持续见证长江中游文明进程[N]. 人民日报,2020-10-31(5).

[60]何驽. 试论肖家屋脊文化及其相关问题[J]. 三代考古,2006(2):98-145.

[61]杨新改,韩建业. 禹征三苗探索[J]. 中原文物,1995(2):53-54.

[62]何驽. 可持续发展定乾坤:石家河酋邦崩溃与中原崛起的根本原因之对比分析[J]. 中原文物,1999(4):34-40.

[63]邵晶. 试论石峁城址的年代及修建过程[J]. 考古与文物,2016(4):102-107.

[64]邵晶. 石峁遗址与陶寺遗址的比较研究[J]. 考古,2020(5):68.

[65]中国社会科学院考古研究所山西工作队,临汾地区文化局. 山西襄汾县陶寺遗址发掘简报[J]. 考古,1980(1):25-27.

[66]高江涛. 试析陶寺遗址的“毁墓”现象[J]. 三代考古,2017:347.

[67]中国社会科学院考古研究所,山西省临汾市文物局.襄汾陶寺:1978—1985年考古发掘报告[M]. 北京:文物出版社,2015:433.

[68]何驽. 中国史前奴隶社会考古标识的认识[J]. 南方文物,2017(2):20-21.