《真言要决》卷次篇第与作者新论

內容摘要:本文叙录日本石山寺藏古写本、英藏、法藏、辽博馆藏及俄藏等十号残卷,缀合后为九件,一一考定;析论《真言要决》的篇目、次第,参酌正仓院文书判定原书一部六卷,推测每卷二篇,凡一十二篇。今存卷第一第二篇的后半部;卷第二残存篇第三10行及“解执篇第四”13行;卷第三仅篇第五首部残缺,其余完整且有“辩伪篇第六”篇题;卷第四(仅存首部十行含“决疑篇第七”篇题);卷第五(亡佚);卷第六(亡佚)。S.6147、P.2213、辽博馆藏等未知卷次篇第归属。前贤拟为“残佛经”“失题道经”“道经”“释道相通论”“三教至理相通论”等均属未谛。

又通过《新集文词九经抄》《文词教林》援引“要决”、“真言决”及“刘会”等条目,与《真言要决》残卷内容比对、印证,断定《真言要决》的编撰者为刘仁会,即曾注《老子》与《西升经》的后魏伊州梁县人刘仁会。作刘会者,乃双名单称。这些珍贵的遗存,可丰富三教融合的具体论著,提供三教会通发展之参考。

关键词:敦煌写本;《真言要决》;刘会;《新集文词九经抄》;三教融合

中图分类号:K870.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)05-0008-12

A New Study on the Sequences of Volumes and Chapters,

and on the Author of Zhenyan Yaojue

ZHENG Acai1,2

(1. Department of Literature, University of South China, Jiayi 62249, Taiwan;

2. Institute of Chinese Popular Culture, Sichuan University, Chengdu 610065, Sichuan)

Abstract:This paper presents a description of ten fragmental manuscripts of Zhenyan Yaojue真言要决(The Keys to the Mantra) that are held in Liaoning Museum in China, in Ishiyama Temple in Japan, and in museum collections in Britain and France. The authors divide the manuscripts into nine groups, discuss the sequence of volumes and chapters evident in each group, and then posit, by consulting relevant manuscripts in the Shoso-in collection in Japan, that the book that originally contained these fragments consisted of six volumes, each with two chapters, for a total of twelve chapters. Based on this structure, it can be concluded from the extant manuscripts that: the latter half of Chapter 1 in Volume I has survived; ten lines of Chapter 3 and 13 lines of Chapter 4 in Volume II have survived; Chapter 5 and Chapter 6 in Volume III are basically complete, except that the beginning of Chapter 5 is missing and Chapter 6 includes the full title of “Chapter Six on Distinguishing the False;” Volume IV is missing, except for the title of “Chapter Seven on Casuistry” and the first ten lines of this chapter; and that both Volume V and Volume VI have been lost. Finally, the exact volume and chapter to which S.6147, P.2213, and the manuscript collected in Liaoning Museum belong remains unknown. The results of this research would also mean that titles previously attributed to these documents by scholars, such as “fragmental Buddhist scripture,” “Taoist scripture without title,” “Taoist scripture,” “theory of the intercommunication between Buddhism and Taoism,” and “theory of the interconnectedness of the Three Teachings,” are all incorrect.

According to entries that include references to “the keys,” “keys to the mantra” and “Liu Hui” quoted in Xinji Wenci Jiujing Chao新集文词九经抄(New Collection of Phrases Copied from Nine Sutras) and Wenci Jiaolin文詞教林(Phrases for Pedagogy), and by comparing and verifying these entries with the contents of the fragmental manuscripts of Zhenyan Yaojue, it can be confirmed that Liu Renhui from Liang County in Yi Prefecture of the Northern Wei dynasty is the compiler of Zhenyan Yaojue. This scholar is also known for having written a commentary on the Lao Zi老子and Xi Sheng Jing西升经(Scripture of Ascending to the West). “Liu Renhui” being written as “Liu Hui” is a common form of address in which the character symbolizing the author's generation in his family is omitted. These precious fragmentary manuscripts can enrich scholarly study on the intercommunication of the Three Teachings in China and provide evidence for the integration and concomitant development of Chinas three main philosophies.

Keywords:Dunhuang manuscript; Zhenyan Yaojue; Liu Hui; Xinji Wenci Jiujing Chao; integration of the Three Teachings

(Translated by WANG Pingxian)

一 前 言

《真言要决》是采取援引儒释道三教典籍要言,诠释会通,佐证佛教要义,用以回答当时对佛教的质疑,以期助人修习正道的一部论述。此种文献盖为佛教东传,在汉地流行过程中,与儒道冲突、论争到调和、会通的环境下,兴起的一种具时代特色的编撰论述杂集。原书虽散佚,且历来史志目录,均未见著录。然天平时期前曾传入日本,正仓院奈良时期文书多有记录,今石山寺古写经中,尚存此书第一卷部分的残卷;敦煌文献中则保存有卷第二、第三、第四的部分残卷及不知卷次的三个残卷。

1924—1928年间日本佛教团体和佛学专家,曾根据石山寺藏古写本(卷第一部分)及英国伦敦大英博物馆藏的敦煌写卷S.2695号残卷(卷第三部分)、法国巴黎国家图书馆藏敦煌写卷P.2044号残卷(第三卷部分)加以辑录,收入《大正新修大藏经》卷85古逸部中[1]。三十多年前我在研究敦煌写卷《新集文词九经抄》[2]时,对其中援引《真言要决》多加关注,并发现法藏P.4979号,也是《真言要决》残卷,保存有卷第三的后部与卷第四的前部残卷,并有题“真言卷第四 决疑篇卷第七”,因撰写《敦煌写本〈真言要决〉研究》[3],讨论写卷概述、内容性质、引书、探讨其与敦煌通俗读物、明代善书《明心实鉴》之关系等。之后持续关注,希望能有一部完整的校释与研究。1991年《法国巴黎国家图书馆藏敦煌汉文写本解题目録》第四册著录了P.3571号,叙录为《真言要决》卷第三的残卷[4]。1993年我辨识出S.6147也是《真言要决》残卷,并撰写札记及录文[5]。后随着上海古籍出版社《俄藏敦煌文献》《法藏敦煌西域文献》写本图录的出版,我又缀合了俄藏Дx3127+Дx1282[6],判定为《真言要决》残卷,也辨识出法藏P.2213[7]也属《真言要决》的残卷,因而深感有再接再厉之必要;虽多年来追踪石山寺藏卷第一写本,始终不知去处,但在教学研究之余,仍时断时续地进行着。尤其2020年得知辽宁省博物馆也藏有一件《真言要决》写本[8],同时又在敦煌蒙书校释与研究《新集文词九经抄》卷书稿撰写过程中,重新仔细梳理《九经抄》援引的《要决》,这更催促我加快研究脚步。当整理研究进入草撰阶段时,欣逢《敦煌研究》创刊四十周年暨出版200期“纪念专号”邀稿,乃不揣浅陋,将有关《真言要决》卷帙篇第与作者、时代等浅见,先行撰写小文,借以聊表祝贺之忱。

二 《真言要决》知见写本的叙录与考订

《真言要决》一书,中国历来史志目录均未见著录。此书在奈良时期曾流传到日本,唯今已散佚不全。现在日本石山寺所藏的古写经中,尚存有此书第一卷部分的残卷,又详细检阅今已公布的敦煌文献,计得见九个卷号,缀合后,为八件写本,加上石山寺所藏古写经,总计有九件写本。分别叙录并加考订,如下:

(一)日本石山寺藏古写本 一件

石山寺《普贤院内供淳祐笔迹目录》下,著录有:“《真言要决》卷第一”,见《昭和法宝总目》第三卷[9]。由于此写本至今尚未能寓目,兹谨据《大正新修大藏经》第八十五册辑录[1]1225c-1229b,叙录如下:

《真言要决》卷第一{1} 首残尾完。

起:盗□□言盗/邀宠规利聚财。自□贱人,憎/他爱己。

迄:庄子/云:天时非贤也。乐通物非圣人也。岂虚言哉。

尾题:《真言要决》卷第一

按:《大正藏》85册,第1225C17-1229B15辑录呈现,全文318行,行17字,约存五千四百字。因未能见到石山寺藏本原卷或复印件,未知其行款、字体等写本讯息;谨参考据现存的几件抄写规整秀丽的敦煌写本估算,如P.2044行20—23字、P.2213行20-24字、S.2695行25—29字、S.6147行20—23字。若平均以每行24字推估,石山寺藏本残存5400字,应约220行。P.2044“真言要决卷第三”残卷,存383行,其第170行中题有“辩伪篇第六”,至尾题“真言要决卷第三”共213行,是“辩伪篇第六”的完整部分。据此推测,石山寺藏本残存的是卷第一的后半部,而“某某篇第一”均残缺不存,残存的当是《真言要决》卷第一“某某篇第二”的部分,依残存篇幅考察推估,石山寺此件存卷第一的“篇第二”,除缺篇题及前部略有残缺外,几近完整。今《大正藏》本件辑录,文字辨识及断句,尚多有待斟酌商榷,惜未能获睹原本或复印件,仅能依他校法与理校法,参考其他敦煌写卷进行刊正。

(二)英国大英图书馆藏 二件

1. S.2695号

卷子本,淡黄纸,十纸,有丝栏。高29厘米,长502.9厘米。正背书。正面为本卷。首缺尾完,存316行(合中题、尾题),行20—29字不等。“世”字缺笔。

起:□□□愚无智即……□□□无为涅槃……此即伪……者,乐声闻乘。

迄:故损之为德大矣,至矣。故易云:山下有泽,损,君子以惩忿窒欲。

中题:辩伪篇第六(118行)

尾题:真言要决卷第三

卷背:《因缘心释论开决记》残卷,存69行。为不同书者所抄。

按:此件“真言要决卷第三”残卷,前117行残存,为篇第五的后半,篇名缺。118行有“辩伪篇第六”,盖为中题,是118至316行为“真言要决卷第三”后半“辩伪篇第六”的完整内容[1]1230c-1235c。

2. S.6147

残卷,首尾俱残,高27厘米,长48厘米。字迹工整秀丽。存24行。行20—23字不等。1—14行及20—24行下半截残缺。

起:故夫佛具

迄:服药养形而为

按:翟理斯著录作“Taois text”(“道教杂文”)[10],刘铭恕《斯坦因劫经录》著录作“佛经?”,又作四十行,不知所据[11]。黄永武拟作“释道相通论”[12],王卡拟为“三教至理相通论(拟)”[13]。此卷虽缺题,然残存引有《维摩经》《大智度论》《老子》《涅槃经》《庄子》等,论证三教义理会通的内容与形式特色,对比其他各相关写卷,显然是《真言要决》的残本。

(三)法国巴黎国家图书馆藏 四件

1. P.2044号

卷子本,高29厘米,长710.5厘米。正背书,正面为本卷。首缺尾完,有四界、丝栏。存339行(含中题、尾题),行20—23字。“世”字缺笔。

起:之理。故法华经云:我为设方便说诸菩萨道,示之以涅槃。

迄:故损之为德大矣,至矣。故易云:山下有泽,损,君子以惩忿窒欲。

中题:辩伪篇第六(第170行)

尾题:真言要决卷第三

按:此卷字迹工整秀丽,文中“世”字避讳,缺笔。又所引书名,其右均有朱笔旁点标识。此系“真言要决卷第三”残卷,前169行残存篇第五的后半,篇名缺。第170行有“辩伪篇第六”,盖为中题。是170至339行为“真言要决卷第三”后半完整的“辩伪篇第六”,含篇题与卷题计170行[1]1229b-1235c。

背面:分抄《闻南山讲》《押座文》《劝善文》《金光五礼赞》等释门文范。字迹行款远不如正面秀丽规整,非同一人所抄。

2. P.2213号

卷子本,首尾俱残,缺题。存十纸,高26—26.9厘米,长341.2厘米。每纸20行,計172行,行20—24字。

按:楷书工整秀丽。有朱点。写卷“世”“民”“治”字缺笔,盖避唐太宗、高宗讳。卷背有一处以纸条补缀,题有:“二月五日金紫光禄大夫检校司空兼御史大夫上柱国张匡邺”“太傅 閤下 谨空”。后晋石敬瑭时张匡邺为供奉官与高居诲为使团代表回访于阗。事见《新五代史》卷七十四{1}。是原卷抄写时间当在五代前。此卷内容多援引内典外书,以证编撰者真俗不异之论述。如儒家经典的《易》《书》《诗》《论语》《礼记》,道教典籍的《老子》《庄子》《西升经》,而以佛教经论为多,如《维摩经》《涅槃经》《楞枷经》《大智度论》《起信论》等文本,具三教会通鲜明的特色。王重民《伯希和劫经录》著录作“残佛经”[11]259。大渊忍尔著录作“失题道经”[14]。王卡拟为“三教至理相通论(拟)”[13]250。

再者,此卷抄写字迹与S.6147近似。而辽宁省博物馆藏LD4977a残存34行,其中1—33行与本卷第139—172行内容相同。本卷迄于172行“檀为立事”(以下缺),辽博藏卷33—34行“檀为立事聚众之缘,摄众生法无过于檀。夫爱譬/重金,君子所体道,真人视同瓦砾,方知财法二施,不可同日”(下缺)。是P.2213与辽博LD4977a两卷当是《真言要决》,且为卷次与篇第相同的不同抄本。

3. P.3571号

卷子本。存二纸,下半截残缺。纸高15.1厘米,长84.3厘米。正背书。下半截残,存上半截。正面:《真言要决》,首尾俱残,第一纸36行,第二纸35行,共71行,行约14字。

按:残存内容为《真言要决》卷第三《辩伪篇第六》前半部分,缺篇题[1]1232c-1234a。

背面:解梦书残卷。存20行下半行,末尾未写完。书写潦草,不易辨释。

黄永武[15],郑炳林订为《占梦书》残卷。[16]

4. P.4970号

卷子本,有丝栏。首尾俱残,存27行,行29—33字不等。

中题:真言卷第四 决疑篇第七

按:1—17行为卷第三尾部(当为“辩伪篇第六”的尾部)。审其内容,盖多所节抄,相应于《大正藏》,No.2825《真言要决》卷第三《辩僞篇第六》第1224a-1235c13;第17行有中题:“真言卷第四 决疑篇第七”,18—27行存卷第四《决疑篇第七》首部十行[5]190-196。

(四)俄国圣彼得堡俄罗斯科学院东方研究所藏 一件

迄:德无常师,主善为师;善无常主,协于克一。论语云:三人行必

按:Дx3127与1282两残片形式、性质与笔迹均相同,Дх3127末行与Дx1282首行内容衔接,碴口吻合,当是同一抄本断裂,宜缀合。如图1:

缀合后,全件24行。第11行内容是Дх3127末行“可欲,祸莫大”+ Дх1282首行“于欲得;故知足〔之足〕,常足夫(矣)。”{1}

Дх3127有标题“解执篇第四”,乃写卷中题,盖为书名的篇题。内容援引儒经、道书、佛典,以诠释佛教精义,会通三教。其残存部分引有《尚书》《论语》《老子》《维摩经》,显然为《真言要决》残卷,依标题“解执篇第四”推测,当是卷第二篇第三尾部与篇第四首部的残存。《俄藏敦煌汉文写卷叙录》1330号叙录Дх1282a拟作“百行章”[17];《俄藏敦煌文献》著录Дх1282 Дх3127题作“佚书(解执篇第四等)”[6]58。王卡《敦煌道教文献研究》著录作“三教至理相通论(拟)”[13]249-250。均未谛。

(五)辽宁省博物馆藏 一件

LD4977a

卷子本,有丝栏。首尾俱残,存34行,行21—24字。

起:

生能观无念即向仏智,故《大智度论》云:我行无师,保志无

迄:

檀为立事聚众之缘,摄众生法无过于檀。夫爱譬/重金,君子所体

道,真人视同瓦砾,方知财法二施,不可同日

按:郭丹《辽宁省博物馆藏敦煌西域文献简目》拟题作《真言要决》{2}。依形式体例,援引儒家典籍《书》《诗》《论语》《礼记》,道教《老子》《庄子》《西升经》,佛典《大智度论》《涅槃经》《维摩经》《佛藏经》等,及内容,当是《真言要决》残卷。又此件1—34行内容与P.2213倒数第34行至最末一行全同。与P.2213当属《真言要决》残卷,且为同一卷次与篇第的不同抄本。只不过残存内容不见日本石山寺藏古写本卷第一,及S.2695、P.2044、P.4970卷第三、卷第四残存部分,也不见于Дx3127+Дx1282残卷,是《真言要决》不知卷次篇地归属的残卷。

三 《真言要决》的著录与卷帙篇章蠡测

《真言要决》,又称《真言要决论》,省称《真言决》或《要决》。传世文献未见传本。现存有八件《真言要决》的敦煌写本及一件日本石山寺藏古抄本。这些写本或有题名,或不见题名,然均未见有作者名氏与时代的标示。

就我所知《真言要决》的有关著录,主要见于日本文献目录中的记载。时间最早是正仓院所藏文书中天平二十年(748)六月十日《写章疏目录》,其中著录“《真言要决》六卷”。又《大日本古文书》收有“天平胜宝二年(750)十一月十六日‘合奉请疏二百六十七卷”其中也有“《真言要决》六卷”[18];“天平胜宝三年(751)二月廿四日‘平摄师所奉请疏卅一卷”,中有“《真言要决》六卷”[18]259;“天平宝字八年(764)正月十六日‘奉写经所本经论奉请并借充帐”中有“《真言要决》六卷”[19];“天平神护二年(766)‘僧兴怿请书解”中有“《真言要决》六卷一部”[20];“神护景云二年(768)十一月十二日奉写一切经疏牒 造东大寺司‘合论疏章玖拾玖部捌伯拾陆卷”中有“《真言要决》六卷一部”[20]134。又日本昭和五年(1930)刊的《奈良朝現在一切经疏目录》中《支那撰述杂部》也著录有《真言要决》六卷[21]。总此,足见早在日本奈良时代圣武天皇天平二十年(748)以前,《真言要决》便从唐朝传入日本;8世纪中期奈良时代始终有抄写《真言要决》六卷一部的记录。近年日本古写经的整理研究中,也见有京都法金刚院藏平安时代书写的章疏类目录《大小乘经律论疏记目录》卷下《诸宗杂法门》下著录“真言要决一部六卷”,“真言要决论一部六卷”{1},学者据书法风格以为当抄于平安时代初期,最迟为平安时代中期{2}。综合以上各则著录,可确知完整的《真言要决》当为六卷一部无疑,唯均未见作者与编撰时代的相关记录。

日本现存最早的敕编汉籍目录《日本国见在书目录》,是平安朝中期藤原佐世(828—898)所编,其中《卅杂家》最末著录有《真言要决论》,当即此书。《见在书目录》是一部记录平安时代宇多天皇宽平三年(891)当时“见在”,是实际保存的图书目录。据此可知9世纪末的日本仍有此书的保存。只是《见在书目録》虽明确地著录此书,然既无卷数,也无标注名字与年代,是否完整,不得而知。而法金刚院《章疏类目录》及《见在书目录》著录《真言要诀》书名最后缀有一“论”字,对于此书的文献性质具有辨章学术的目录学意义[22]。《昭和法宝总目》No.59《普贤院内供淳祐笔迹目录》下,著录有“真言要决卷第一”[23]。淳祐(890-953),是平安时代中期真言宗的高僧,是平安前期著名学者菅原道真(845―903)的孙子。生于宽平二年,醍醐寺观贤为他灌顶,后因体弱多病,辞去醍醐寺座主,退隐石山寺普贤院,潜心于修行与著述,通称石山寺内供。可见平安时代中期石山寺存有“真言要决卷第一”写本,极可能为上述奈良时代天平写本,或平安时代抄本的遗存。

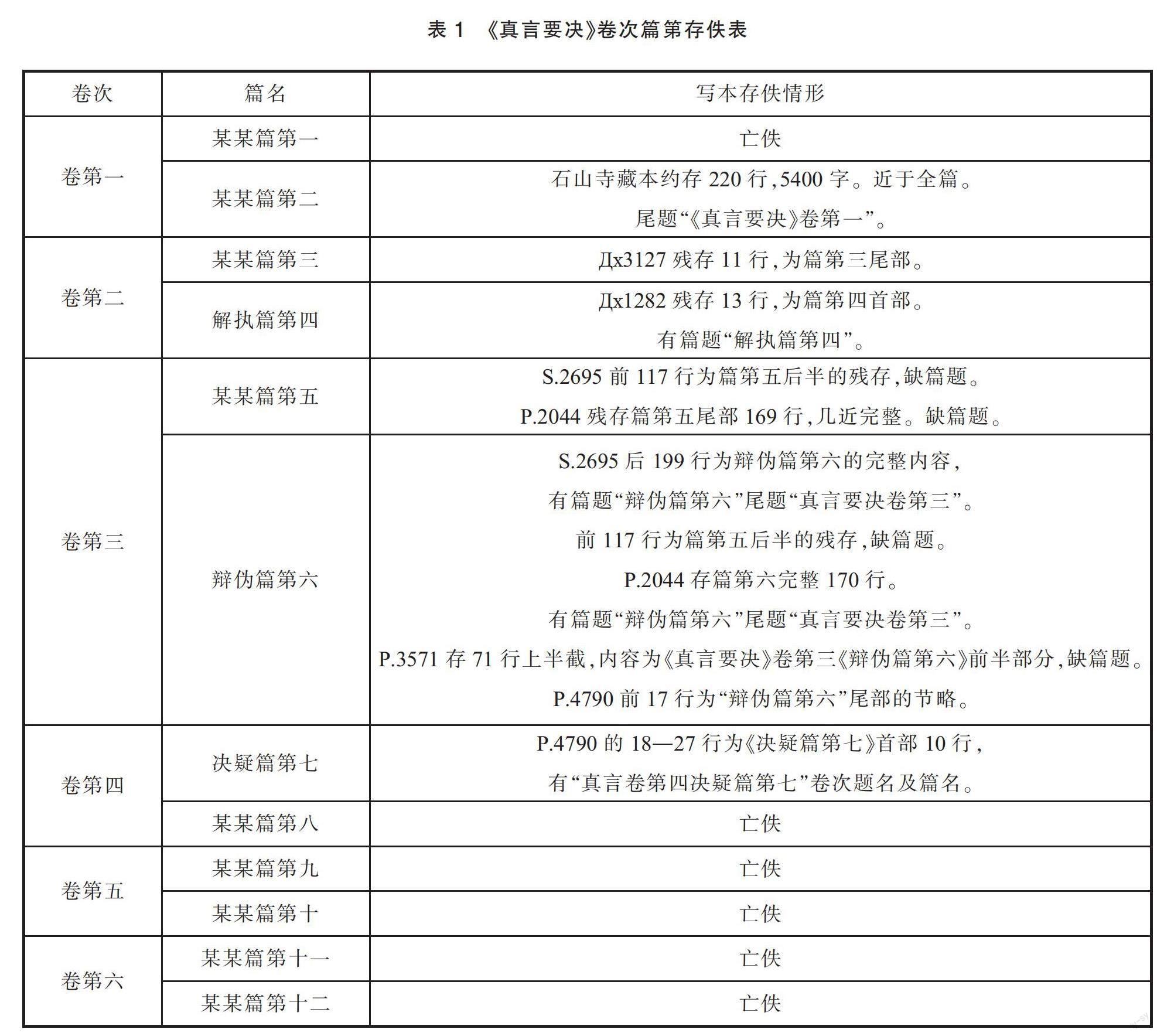

至于《真言要决》的篇目、次第,总结写本的叙录与考定,今存情形大体为:卷第一(石山寺藏本。首部残缺,无篇题,有尾题“《真言要决》卷第一”,约存五千四百字,当是第二篇的后半部分),卷第二(俄藏Дх3127+Дх1282残卷,有“解执篇第四”篇题),卷第三(大部分保存,仅首部略有残缺,有“辩伪篇第六”篇题),卷第四(仅存首部十行,有“决疑篇第七”),卷第五(亡佚)、卷第六(亡佚)。据此推测,《真言要决》全书一部六卷,每卷二篇,凡一十二篇。兹将卷次篇第及篇名与现存情况整理表列如表1:

另未知卷次篇第归属的有:S.6147(存24行);P.2213(存172行)、辽博馆LD4977a(存34行)。极可能为卷第四某某篇第八,或卷第五某某篇第九、某某篇第十,或卷第六某某篇第十一、某某篇第十二的残存。容日后有相关可资比对资料的发现,再行考论。

四 《真言要决》作者与时代的推定

(一)《真言要决》作者当为“刘仁会”单称“刘会”

《真言要决》中国历代史志、目录,均未见著录{1}。可见唐以后中土已经失传。从正仓院藏奈良朝天平二十年(748)《写章疏目录》著录,及其后“天平胜宝二年”“天平胜宝三年”“天平宝字八年”“天平神护二年”“神护景云二年”等古文书都有记载“《真言要决》六卷一部”抄写本的著录,可以证实此书在盛唐时期(八世纪中期)已传入日本。惜这些著录均无标明编撰者姓名及时代。而约一百年后的《日本国见在书目录》仍有著录,也是无标注名字与年代,甚至卷数也没标示,是否完整留存,不得而知。

日本石山寺古写本“真言要决卷第一”残卷及敦煌文献今所知见各卷“真言要决”写本,也都无撰人姓名及编撰年代的题署。近代蔡念生主编的《中华大藏经总目录》卷5著录才出现了时代与人名的注记,作“真言要决六卷(唐刘仁会述,存卷一、三皆首缺,二八二五){1}。”此一著录,显然是参考日本《大正藏》卷八十五古逸部,No.2825而来,并增添了“唐刘仁会述”。但增添的标注“唐刘仁会述”不知所据为何?

我在敦煌写本《新集文词九经抄》校释過程中{2},见《九经抄》内容与《真言要决》有许多相同之处,其中《九经抄》援引的条目有9则标明“《要决》云”;而同性质的《文词教林》援引的条目也有8则标明“《真言决》云”{3}。审其内容有见今存《真言要决》残卷,无疑是出自《真言要决》;也有不见于今存残卷的,当是《真言要决》散佚部分。

更值得注意的是《九经抄》中还援引标名为“刘会”的条目11则;其中7则见于《真言要决》卷第一残卷,而有2则也见于《文词教林》残卷,引作“《真言决》”。如:《九经抄》:“刘会曰:积谷帛者,不忧饥冻;抱道德者,不惧凶邪。”其内容见于《真言要决》卷第一,而敦煌写本《文词教林》同引此则即作“《真言决》云”。《九经抄》:“刘会曰:君子无亲,非道不同;小人无亲,非利不合。”内容见于《真言要决》卷第一,《文词教林》同引此则,标作“《真言决》云”。可见“刘会”之言即《真言要决》之文本内容。然今见《真言要决》诸残卷文本,除援引儒释道三教经典外,其他论述文本并无他人署名,更无署“刘会”之标目。据此推测,《真言要决》是采论议事理“论”的文体,是融合三教的一种论述,其文体结构体制,除援引内典、外书,其他无援引的内容当是作者论述之言,是撰述者思想意旨的主体。敦煌写卷《新集文词九经抄》《文词教林》援引《真言要决》时,有时冠以书名,作“要决”或“真言决”,有时称作者姓名,而冠以“刘会曰”,这正说明“刘会”即为《真言要决》的编撰者。

有关刘会的生平,史传阙如,且史料载籍也均未见有所记述。敦煌唐人抄本《新集文词九经抄》引作“刘会”,而杜光庭《道德真经广圣义序》《道德真经疏外传》载“草莱臣刘仁会” 此二称谓当是同一人。盖刘仁会为双名,而刘会则是单称。按:古人有“双名单称”的称谓习惯,而中古时期习惯省略中间一字{4}。双名单称史书多见,兹以时代同为北魏的敦煌历史上著名北魏东阳王元荣为例,佐证如下。

东阳王元荣北魏孝明帝孝昌元年(525)任瓜州刺史,崇奉佛教,治理敦煌期间营建洞窟,并斥资抄造写经供养。今敦煌写卷存有元荣供养的写经,其有题记署名的,自永安三年(530)至永熙二年(533)十多件。其署名有元太荣及元荣二类。如:日本五岛美术馆藏《大方等大集经卷二》题记:“大代大魏永熙二年五月七日清信士使持节(中略)瓜州刺史东阳王元太荣(下略)”、S.4415《大般涅槃经第卅一》题记:“大代大魏永熙二年七月十三日(中略)瓜州刺史东阳王元太荣(下略)”、上海图书馆藏100号《无量寿经卷下》题记:“瓜州刺史元太荣所供养经。比丘僧保写。”署名作“元太荣”。

1925年,羽田亨在《敦煌の千佛洞について》中指出敦煌写经中的元荣就是《魏书》《北史》孝庄帝本纪中的元太荣[24]。1931年,贺昌群则认为敦煌文献中的“元荣”,当是“元太荣”,题记脱“太”字{1}。1943年,赵万里《魏宗室东阳王元荣与敦煌写经》结合敦煌文献、墓志及传世文献对元荣家族进行考释,以为元太荣名,与《大智度论》题记及他处署名荣者不合,也认为当是《孝庄纪》衍“太”字,同时还认为可能荣为名而太荣为其字{2}。实际上,写经题记署名“元荣”并非抄手脱一“太”字,也非荣为名,太荣为其字;《孝庄纪》有“太”字,也非衍。而是元太荣为其双名,元荣是其单称。《魏书·孝庄纪》《北史·孝庄纪》作元太荣,《周书》的《申徽传》《令狐整传》作元荣,也是双名单称。史书与写经题记,正呈现北魏时双名单称之流行。

又东阳王元荣女儿与女婿的称谓,在敦煌写经中也存在双名单称的情形。杏雨书屋藏羽001号《摩诃衍经卷第八》题记有:“大魏大统八年十一月十五日,佛弟子瓜州刺史邓彦妻昌乐公主元[英]敬写《摩诃衍经》一百卷(下略)”;P.3312《贤愚经卷第一》题记有:“炖煌太守邓季彦妻/元法英供养一切。”甘肃省博物馆藏004号《贤愚经卷第二》题记也有:“炖煌太守邓季彦妻/元法英供养为一切。”是元荣女儿昌乐公主双名“元法英”,单称“元英”;女婿敦煌太守双名“邓季彦”,单称“邓彦”。这一无疑是当时氏族大家称谓的一种常态。

隋唐时,此一习惯仍然盛行,史书多见。如《隋书·冯慈明传》云:“(大业十三年)诏令慈明安集渡、洛,追兵击密。至鄢陵,为密党崔枢所执。”[25]《资治通鉴》卷一八四“隋恭帝义宁元年十一月”下载:“总管崔世枢自鄢陵初附于李密,翟让囚之私府,责其货,世枢营求未办,速欲加刑。[26]”崔世枢,双名单称作崔枢。又如晚唐诗人王希羽,《唐摭言》卷八《放老》条云:“放老天复元年,杜德祥榜,放曹松、王希羽、刘象、柯崇、郑希颜等及第。”[27]《全唐诗》卷七百一十五王希羽小传有云“一作王羽”[28]。《唐才子传校笺》卷十“王希羽”条后附《考王希羽、刘象》云:“王希羽两《唐书》、两《五代史》俱无传。《全唐诗》卷715小传云‘一作王羽,此疑传写之讹。[29]”按:王希羽乃双名,单称王羽,是唐人称谓习惯。小传所云一作王羽,无误。

不仅史书、载籍可见,一般文书也多见,特别近年吐鲁番文书的整理研究,可见的例证尤多;因引起学界的诸多关注,足证“双名单称”确为中古时期常见的称谓习惯。综上而论,可见《真言要决》的编撰者双名作刘仁会,而《新集文词九经抄》出现的刘会,乃省去中间的仁字的单称。

(二)《真言要决》成书时代为北魏

至于刘仁会/刘会的时代,是如《中华大藏经总目录》所著录的作“唐?”,还是据《道德真经疏外传》所载,作“后魏伊州梁县人”?

按:南北朝时代北方鲜卑族拓跋珪自立为代王,国号魏。为了与三国曹魏区别,故史称后魏,又称北魏(386—534)。由于“刘仁会”生平不详,史志未载。仅能据相关资料加以考论。

唐杜光庭撰于天复元年的《道德真经广圣义序》列历代诠疏笺注《老子》六十余家有云:

《道德经》自函关所授,累代尊行。哲后明君,鸿儒硕学,诠疏笺注,六十余家,则有《节解》上下、《内解》上下、《想尔》二卷,河上公章句、严君平指归十四卷,山阳王弼注,……梁隐居陶弘景、范阳卢裕、草莱臣刘仁会、吴郡征士顾欢……陈道士诸糅、隋道士刘进喜……唐太史令傅奕、唐嵩山道士魏征……道士车弼、任真子李荣……岷山道士张君相、道士成玄英……玄宗皇帝所注《道》《德》上下二卷,即今所广疏矣。{1}

杜光庭此序提及“草莱臣刘仁会”,盖为刘仁会出身的表述,自称为身居乡野未出仕为官的布衣,但不标里籍。而《唐玄宗御制道德真经疏》四卷本卷首的《道德真经疏外传》{2}著录作“草莱臣刘仁会后魏伊州梁县/人,注二卷”[30],名字下多出“后魏伊州梁县人”双行小字标注,标示了刘仁会的时代及里籍。按:“伊州”置州始于隋文帝开皇四年(584年),大业初改伊州为汝州,梁县属之并为州治。大业八年,改汝州为襄城郡,领承休、梁、郏城、阳翟、汝原、汝南、鲁、犨城八县[31]。唐贞观八年(634)改名汝州[32]。而秦时在汝州西部置梁县,北魏神嘉三年(527)在今杨楼乡境梁故城置汝北郡,梁县属之。东魏武定元年(543)改汝北郡为汝阴郡,梁县属之。梁县秦时置,后虽隶属频繁,然县名相仍。而伊州始置于隋文帝,北魏时尚无伊州,是《道德真经疏外传》“后魏伊州梁县人”的标注当是后人添加的追述。

又正仓院文書《写章疏目录》所记时间为“天平二十年六月十日”,天平为圣武天皇的年号,天平二十年是公元748年。其所著录之典籍文献均为传入日本的中国写本。其时代不晚于玄宗天宝七年(748)。根据《写章疏目录》著录的先后排序{3},在《真言要决》之前,为《三具足经优波提舍翻译之记》《宝髻经四法忧波提舍翻译之记》,是东魏孝静帝兴和三年(542)骠骑大将军开府仪同三司御史中尉渤海高仲密启请供养守护流通。《真言要诀》之后有《序回诤论翻译之记》也是东魏孝静帝兴和三年(542)启请供养守护流通{4},其次为《经典释文》,虽今传陆德明《经典释文》各卷头均标有“唐国子博士兼太子中允赠齐州刺史吴县开国男陆德明撰”,然实际此书并非唐时著作,而是陈至德元年(583)开始编撰,而成于6世纪末著作。再次则为《新修本草》,此书乃唐代官修、又称《唐本草》或《英公本草》,是在《本草经集注》的基础上增辑而成的,其中主体文字部分共有20卷,最后完成于659年。是据正仓院文书《写章疏目录》著录排序推测,《真言要决》当为唐前之作。

《真言要决》杂糅三教,援引道教典籍,除《老》《庄》外,也多引用《西升经》。此外,《真言要决》的主体论述,也充满着贯穿道家思想的特性,这与北魏刘仁会注《老子》《西升经》的背景与思想亦相契合。总此而论,《真言要决》的编撰者当为刘仁会,双名单称为刘会。显然就是曾注《老子》与《西升经》的刘仁会。经后人添加追述为后魏“伊州”梁县人。

至于《中华大藏经总目录》称“唐刘仁会述”,疑盖因《日本大正新修大藏古逸部、疑似部》辑录的《真言要决》是据日本石山寺古写本(卷第一部分)及敦煌写本S.2695残卷(卷第三部分),P.2044号残卷(第三卷部分),盖均属唐写本,或据唐写本的日本天平抄本;再者,《道藏》收录北宋名道陈景元《西升经集注》六卷。其在“西升经集注卷之一”下,标有:“华阳韦处玄、句曲徐道邈、冲玄子、任真子李荣、刘仁会注,碧虚子集”[33]。其排序将刘仁会注置于唐代道教重玄派的代表人物任真子李荣之后,以致有将刘仁会视为唐人的联想。

五 后 语

以上写本叙录考订,原书卷次篇第蠡测,及作者、时代推断,粗浅心得,权作献曝;虽明知才学浅陋,绠短汲深,然希冀于考察三教会通发展有所助益。姑且提出几点,作为文本之遗绪。

一、《日本国见在书目录》著录作《真言要决论》,编排于杂家各书之末,盖以其不知作者及时代,且不知卷数。推测恐与平安时期的后宫“冷然院”发生大火,延烧甚广,秘阁图籍文书遭受严重焚毁{1}。劫后残卷,既无时代、姓名,更无卷数。所以不像之前正仓院文书著录标明“六卷一部”或“六卷”。又“杂家”著录书目编排,在《玉烛宝典》《华林遍略》《修文殿御览》《艺文类聚》《初学记》……等类书之后,汇整以“论”为题的论著如《破邪论一卷》《注破邪论四卷》《笑道论二卷甄鸾撰》……《辨正论十二卷》《三教不齐论一卷》《混齐三教论》等十六种,这凸显了《真言要决》讨论儒释道三教事理的文体特色与文献性质。

二、《真言要决》旨在阐明佛教精义,书中引用《遗教经》《涅槃经》《大智度论》……等十二部佛教经典;也屡屡援引《老子》《庄子》《西升经》等道教典籍,以及《易》《书》《礼记》《论语》等儒家经典要语,并标示书名,具书钞特性。然其性质,与援引内容标明书名、篇名或人名等 “钞纂”一类的类书文献,虽形式相似,然撰述旨趣有着明显的不同。《真言要决》是编撰论述之作,系依论述篇题援引三教典籍旨意相关的段落,加以阐述评论,揭橥指归。是中古时期三教论述与融合的“论”著。

三、由于此类残卷多缺书名、篇题,作者、时代不明。前贤关注,仅能就残存内容进行相关论述。如姜伯勤《道释相激:道教在敦煌》中据S.6147论述其以老庄解佛家之“种智”等[34],具典型的道教概念。指出其呈现格义余绪,与道释相融的时代特色。刘永明从道教视角也据此卷,申论敦煌佛教信仰中的佛道融合[35];王卡更在敦煌道教文献系统统整研究中,说明P.2213残存内容旨在引述三教经书,论证真俗不异,三教合一;也据S.6147残存内容,略述其論证三教义理相通的旨趣,并将此类残卷拟为《三教至理相通论》[36]。这些揭示释道相通、三教相通的内容特性的论述,均具有一定的参考价值。

以上浅见,恳请方家同道不吝赐教,衷心期盼《真言要决》整理研究得以臻于完善。

参考文献:

[1]大正新修大藏经:第85册:古逸部,疑似部[M]. 台北:新文丰出版公司,1983:1225-1235.

[2]郑阿财. 《新集文词九经钞》研究[J]. 汉学研究,4卷(2),1986:271-290;敦煌写卷《新集文词九经钞》研究[M]. 台北:文史哲出版社,1989:113-129.

[3]郑阿财. 敦煌写本《真言要决》研究[J]. 法商学报,1989(23):209-229.

[4]M.Soymié.Catalogue Des Manuscrits Chinois De Touen-Houang Ⅵ[J]. ?魪cole fran?觭aise dExtrêmc-Orient,PARIS, 1991:65;图录见,法藏敦煌西域文献:第25册[M].上海:上海古籍出版社,2002:352-353.

[5]郑阿财. 学日益斋敦煌学札记[C]. 周一良先生八十生日纪念论文集,北京:中国社会科学出版社,1993:190-196.

[6]俄藏敦煌文献:第8册[M],上海:上海古籍出版社,1997:58.

[7]法藏敦煌西域文献:第9册[M]. 上海:上海古籍出版社,1999:143-147.

[8]郭丹. 辽宁省博物馆藏敦煌西域文献简目[J]. 敦煌吐鲁番研究:第19卷,2020:301-308.

[9]昭和法宝总目:第3卷[M]. 东京:日本大正新修大藏经刊行会,1979:813.

[10]Lioned Giles. Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tunhuang in the British Museum[M].London,1957:224.

[11]王重民. 敦煌遗书总目索引[M]. 北京:商务印书馆,1962:236.

[12]黄永武. 敦煌宝藏:第45册[M]. 台北:新文丰出版公司,1982:56-57.

[13]王卡. 敦煌道教文献研究[M]. 北京:中国社科学出版社,2004:250.

[14]大渊忍尔. 敦煌道经—目录篇[M]. 冈山:福武书店,1978:364.

[15]黄永武. 敦煌宝藏:第129册[M]. 台北:新文丰出版公司,1985:130-132.

[16]郑炳林. 敦煌写本解梦书校录研究[M]. 北京:民族出版社,2005:294-299.

[17]N. Menshikov,et al. Opisanie Kitaiskikh rukopisei Dunkhuanskogo fonda Instituta Narodov Azii,vol.1[M]. Moscow,1963:513;中译本,俄藏敦煌汉文写卷叙录:上册[M]. 上海:上海古籍出版社,1999:522.

[18]东京大学史料编纂所编. 大日本古文书正仓院编年文书:第11卷[M]. 东京:东京大学出版会,1917:430.

[19]东京大学史料编纂所编. 大日本古文书正仓院编年文书:第16册[M]. 东京:东京大学出版会,1927:433.

[20]东京大学史料编纂所编. 大日本古文书正仓院编年文书:第17册[M]. 东京:东京大学出版会,1927:21.

[21]石田茂作,编. 奈良朝现在一切经疏目录[M]. 东京:东洋文库,1930:143.

[22]藤原佐世. 日本国见在书目录[M]. 北京:中华书局,1991:19.

[23]普贤院内供淳祐笔迹目录:下[M]. 昭和法宝总目:第3卷. 东京:日本大正新修大藏经刋行会,1979:813.

[24]羽田亨:敦煌の千佛洞について[J]. 原载,佛教美术(4),1925;后收入,羽田博士史学论文集:上卷[M]. 东洋史研究会,1957:562-571.

[25]隋书:卷71:诚节·冯慈明传[M]. 北京:中华书局,1973:1644.

[26]资治通鉴:卷184:隋纪8[M]. 北京:中华书局,1956:5763.

[27]唐五代笔记小说大观:下[M]. 上海:上海古籍出版社,2000:1649.

[28]全唐诗:卷715:第21册[M]. 北京:中华书局,1960:8215.

[29]傅璇琮,主编. 唐才子传校笺:第4册[M]. 北京:中华书局,1990:419.

[30]道藏:第11册[M]. 文物出版社,上海书店,天津古籍出版社,1988:809-810.

[31]隋书:卷30:地理志[M]. 北京:中华书局,2020:938.

[32]新唐书:卷37:地理志[M]. 北京:中华书局,1975:984.

[33]道藏:洞神部玉诀类:第14册[M]. 文物出版社,上海书店,天津古籍出版社,1988:567.

[34]姜伯勤. 道释相激:道教在敦煌[M]//姜伯勤. 敦煌艺术宗教与礼乐文明. 北京:中国社会科学出版社,1996:286-288.

[35]刘永明. 论敦煌佛教信仰中的佛道融合[J]. 敦煌学辑刊,2005(1):45-55.

[36]王卡. 敦煌道教文献研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,2004:250.