不同施氮量对苜蓿干物质累积和氮素吸收的影响

单新河,张运龙,王显国,孙洪仁,刘雷震

(中国农业大学草业科学与技术学院,北京 100193)

近几年,为促进“粮、经、饲”三元结构协调发展,国家对农业种植结构进行调整,其中饲料作物种植面积有所提高[1]。饲草料作物主要包括苜蓿、燕麦、青贮玉米和多年生黑麦草等[2]。与其他牧草相比,紫花苜蓿(Medicagosativa)是世界上栽种面积最大的豆科牧草之一[3]。紫花苜蓿蛋白质含量高且适口性好,是一种优质的牧草饲料作物,被称为“牧草之王”[3]。氮是苜蓿生长所必需的大量营养元素之一[4],氮肥的施用是提高苜蓿产草量的有效措施之一[5]。适量氮肥的施用能提高苜蓿生物量和氮肥利用效率[6]。过量氮肥的施用,使得土壤中无机氮大量累积[7],造成资源浪费和水体污染等一系列环境问题[8]。苜蓿施氮模式和种植管理等因素存在较大差异,在国外的苜蓿生产实践中,主要依赖根瘤菌固氮,而较少施氮;国内则更多施氮,较少依赖自身固氮[9]。苜蓿作为豆科作物,通过施加氮肥以提高生产性能。因此,探究施氮量对苜蓿生长的影响,可明确苜蓿的最佳施氮量,节约成本,进而实现氮肥高效利用和环境友好。

目前研究发现,植物的生长与氮素吸收受施氮量和生育期的影响[12-14]。在河北开展的试验表明,与对照相比,在苜蓿初花期,施用160 kg/hm2DT(化学氮肥配施沼液)可显著增加苜蓿干物质量(增幅达47.54%)和氮素吸收量(增幅为14%~34%)[10]。刘晓静等[11]在甘肃开展的研究表明,在苜蓿初花期,施氮120 kg/hm2可促进紫花苜蓿结瘤固氮,增加紫花苜蓿营养吸收,提高紫花苜蓿生物量。郝凤等[12]采用营养液砂培法开展研究发现,与对照相比,在培养40天后收获,施氮量为110 kg/hm2显著增加苜蓿株高和地上生物量,增幅分别为58.5%和128%。然而,目前关于氮肥对苜蓿生长发育的影响,因研究地区和实验条件的差异结果不尽相同,关于施氮量对苜蓿生物量和养分吸收量的研究较多集中初花期,对整个生育期的关注较少,且研究主要在甘肃、青海和呼和浩特市等西北部开展。

科尔沁地区位于内蒙古东部,是我国北方重要的农牧业生产基地。近年来,随着紫花苜蓿种植、加工业快速发展,科尔沁沙地现已成为国内机械化程度最高、种植面积增长最快、投资力度最大、产业化水平较高的新兴苜蓿优势产区[13],并且于2013年被中国畜牧业协会草业分会命名为“中国草都”[14]。截至2017年,以阿鲁科尔沁旗为主的科尔沁沙地现已建成集中连片紫花苜蓿种植基地71 333 hm2,全年可刈割3~4茬,干草产量达700~800 kg/(667m2)[15]。基于此,本试验在科尔沁沙地开展,通过探究不同施氮量下苜蓿不同生育期内生物量累积和氮素吸收规律,为紫花苜蓿在内蒙古东部的种植提供最佳施氮量技术指导。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验于2021年在内蒙古自治区赤峰市天山镇岩峰农业生物科技有限公司(43°24′43″N、121°21′07″E)开展。该地区位于内蒙古自治区中部,赤峰市东北部。2021年日照时数2 760~3 030 h,极端最高气温40.6℃,极端最低气温-32.7℃,年均气温6℃,≥10℃有效积温3 080℃,年降水量300 mm左右,无霜期135 d(数据来源:中国气象网,http://www.cma.gov.cn/)。试验开始前(0~20 cm土层)土壤碱解氮含量为50.80 mg/kg,速效磷含量为3.04 mg/kg,速效钾含量为95.51 mg/kg,有机质含量为7.58 g/kg,全氮含量为0.71 g/kg,全磷含量为0.17 g/kg,pH为7.28。

1.2 试验设计

本试验采用单因素完全随机设计,设置4个施氮梯度,施氮量分别为0 kg/hm2(N0PK, N0)、22.5 kg/hm2(N1PK, N1)、45 kg/hm2(N2PK, N2)和67.5 kg/hm2(N3PK, N3),每个处理3次重复。小区面积为50 m2(5 m×10 m),小区间隔1 m,相邻区组间隔2 m。播种前进行整地和施肥,整地主要包括耕翻、旋地、耱地和镇压,肥料在旋地一次性施入土壤。氮肥、磷肥和钾肥的供肥形态分别是尿素(N,46%)、过磷酸钙(P2O5,16%)和氧化钾(K2O,50%),具体施肥量见表1。

表1 施肥处理 单位:kg/hm2

试验用紫花苜蓿品种为“骑士T”(“Knights T”),秋眠级3.9,由北京正道有限公司提供于2021年7月9日采用机器条播进行播种,播种深度2 cm,苜蓿行间距25 cm,每个小区播种40行,播种量为20 kg/hm2,各田间管理均按当地紫花苜蓿高产田进行。

1.3 植物样品采集

2021年分别于紫花苜蓿分枝前期(8月2日)、分枝后期(8月8日)、孕蕾期(8月15日)、现蕾期(8月23日)、初花期(8月31日)和盛花期(10月3日)共采集6次苜蓿植株样品。

1.4 测定指标及方法

1.4.1苜蓿株高测定

各处理小区随机选取10株,用米尺测量茎基部到生长点的距离,并记录作为株高数据。

1.4.2苜蓿干草产量测定

以样方法采集地上生物量,所用的样方面积为1 m×1 m。控制留茬高度5 cm 刈割苜蓿植株,称取鲜重;另取300 g鲜草样品装于9号自封袋带回实验室进行苜蓿植株含水率测定,在105℃条件下杀青30 min后,于 65℃烘干至恒重,测定其干物质含量并计算苜蓿干草产量( kg/hm2)。具体计算公式如下:

干草产量 = 鲜草产量×(1-含水率)

1.4.3苜蓿全氮测定

烘干后的植株样品进行粉碎,H2SO4-H2O2消煮、半微量凯氏定氮法测定植株样品的全氮含量[16]。

1.4.4氮素农学利用率和偏生产力的计算

氮素农学利用率和偏生产力计算公式如下[17]:

(1)

(2)

式中:AE(Agronomic efficiency)为氮素农学利用效率,PFP(Partial factor productivity)为偏生产力,单位为%;Y1为施氮肥区作物生物量,单位为 kg/hm2;Y0为不施氮肥区作物生物量,单位为kg/hm2;F为肥料氮肥投入量,单位为 kg/hm2。

1.5 数据处理与统计分析

采用Microsoft Excel 2010 录入和整合试验数据。所有的试验数据均以平均值±标准误(SE)表示,运用R 4.0.2统计软件中的单因素方差分析(One-way ANOVA)和P<0.05水平下的Least significant difference(LSD)检验。利用罗基斯特方程模拟苜蓿生物量累积和氮素吸收规律。运用R 4.0.2进行统计分析和作图,用到的软件包包括ggplot2、magrittr、ggpubr、agricolae、Rmisc和ggalt。

2 结果与分析

2.1 不同施氮量对苜蓿株高和生物量的影响

不同生长时期各施氮处理间苜蓿株高表现不同(图1)。苜蓿分枝前期到孕蕾期,各施氮处理苜蓿株高差异不显著(P>0.05)。现蕾期施氮处理(N3)下的苜蓿株高显著高于不施氮处理(N0)(P<0.05)。初花期施氮处理(N2、N3)下苜蓿的株高显著高于不施氮处理(N0)(P<0.05),分别提高了14.46%和13.73%。盛花期施氮处理(N2、N3)下苜蓿的株高显著高于不施氮处理(N0)(P<0.05),在施氮量为45 kg/hm2(N2)时苜蓿的株高达到最大值(48.3 cm),且显著高于N0处理,提高了11.55%。

注:数据柱形标注不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下同图1 不同生育期内不同施氮量的苜蓿株高

在一定施氮范围内,不同水平的施氮量可有效增加苜蓿生物量(图2),分枝期各施氮处理苜蓿生物量差异不显著(P>0.05)。孕蕾期施氮量45 kg/hm2(N2)时的苜蓿生物量达到最大值(1 122.26 kg/hm2),显著高于N0和N1处理(P<0.05),分别提高了61.32%和52.49%。现蕾期到盛花期,各施氮处理较N0苜蓿生物量均有增加的趋势。

图2 不同生育期内不同施氮量处理的苜蓿生物量

2.2 不同施氮量对苜蓿氮素含量和氮素吸收量的影响

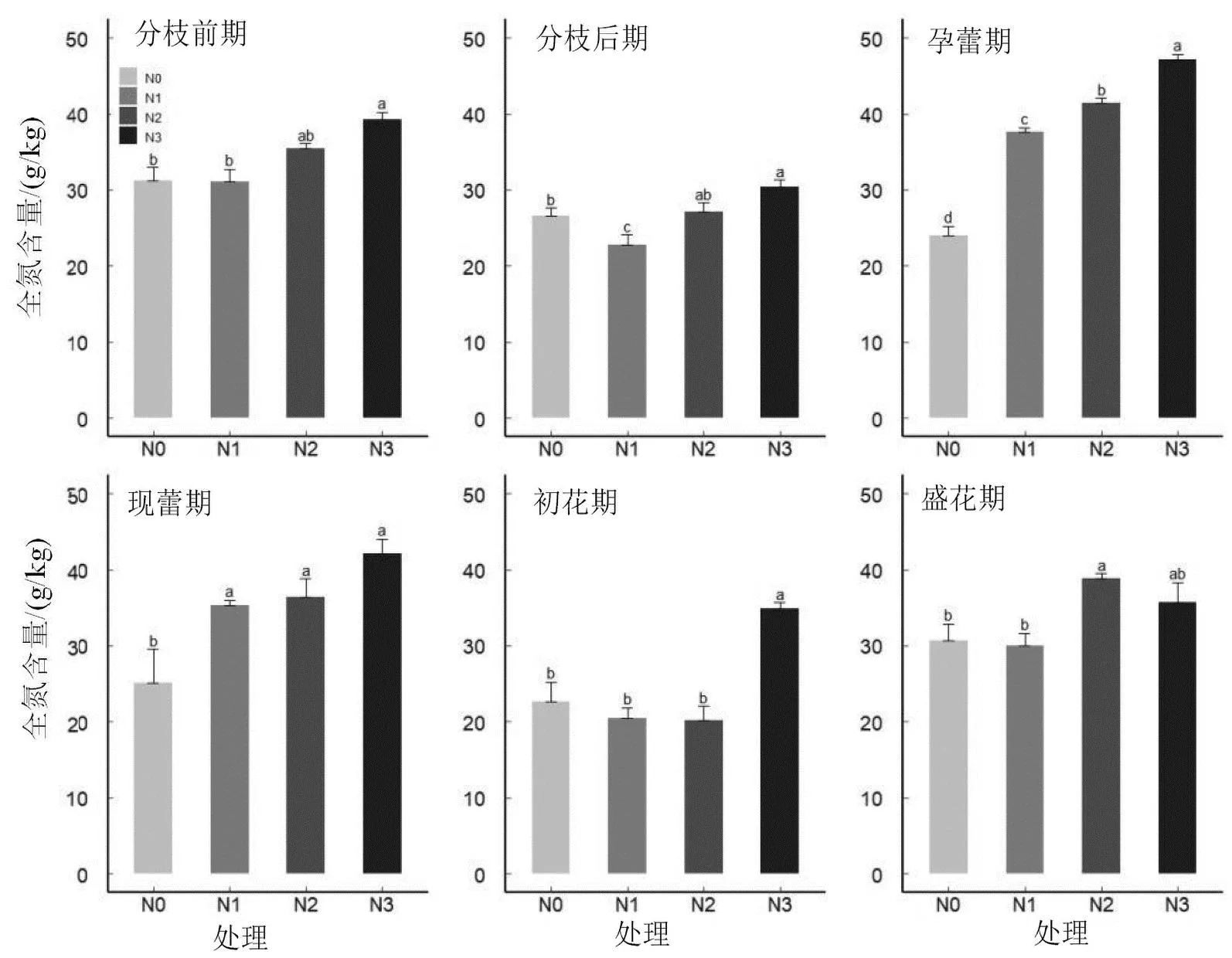

不同施氮量对苜蓿各生育时期氮素含量均有显著影响,分枝前期到初花期苜蓿氮素含量随着施氮量的增加呈逐渐升高的趋势(图 3)。分枝前期施氮量67.5 kg/hm2(N3)下苜蓿氮素含量达最大值(39.21 g/kg),显著高于其它处理25.00%~39.29%(N2除外)(P<0.05)。孕蕾期到初花期,施氮量67.5 kg/hm2(N3)下的苜蓿氮素含量显著高于其它处理80.95%~123.81%(P<0.05)。到盛花期,施氮量45 kg/hm2(N2)下的苜蓿氮素含量最高,为39.46 g/kg,显著高于N0处理26.71%(P<0.05)。

图3 不同生育期内不同施氮量处理的苜蓿氮素含量

各生育时期苜蓿氮素吸收量对施氮量的影响与氮素含量的响应类似(图4)。苜蓿在分枝前期、孕蕾期和盛花期,氮素吸收量随着施氮量的增加先增加后降低,施氮处理N2(45 kg/hm2)处达到最大值,分别为11.37 kg/hm2、46.68 kg/hm2和179.73 kg/hm2。各施氮处理在现蕾期显著提高氮素吸收量;苜蓿初花期,N3处理较N0显著提高氮素吸收量116.47%(P<0.05)。

图4 不同生育期内不同施氮量处理的苜蓿氮素吸收量

2.3 不同施氮量对生物量累积增长速率和氮素吸收增长速率动态变化的影响

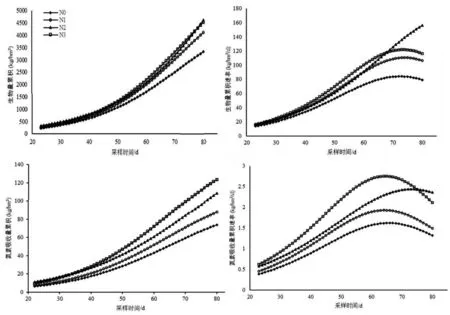

整个生育时期,各施氮处理苜蓿生物量累积逐渐增加,高于不施氮处理(N0)(图5)。生物量累积的最大值出现在盛花期,整体表现为N2(4 622.67 kg/hm2)>N3(4 536.89 kg/hm2)>N1(4 123.11 kg/hm2)>N0(3 344.89 kg/hm2)。施氮量为45 kg/hm2(N2)时的生物量累积增长速率逐渐增加,到盛花期达到最高(156.26 kg/hm2/d),其余施氮处理生物量累积增长速率先增加后降低,在9月18日(播种后70 d)达到最大值。

图5 不同施氮量处理下苜蓿地上生物量和氮吸收累积量及其增长速率

各施氮处理氮素吸收累积逐渐增加,高于不施氮处理(N0)(见图5),到盛花期达最大值,整体表现为N3(123.44 kg/hm2/d)>N2(108.55 kg/hm2/d)>N1(87.84 kg/hm2/d)>N0(74.03 kg/hm2/d)。各施氮处理苜蓿氮素吸收累积增长速率先增加后降低,高于不施氮处理(N0)(见图5)。施氮量为45 kg/hm2(N2)时的氮素吸收累积增长速率在9月23日(播种后75 d)达到最大值,为2.44 kg/hm2/d;其它施氮处理(N0、N1、N3)均在9月13日(播种后65 d)达到最大值。

2.4 不同施氮量对苜蓿氮素利用效率和偏生产力的影响

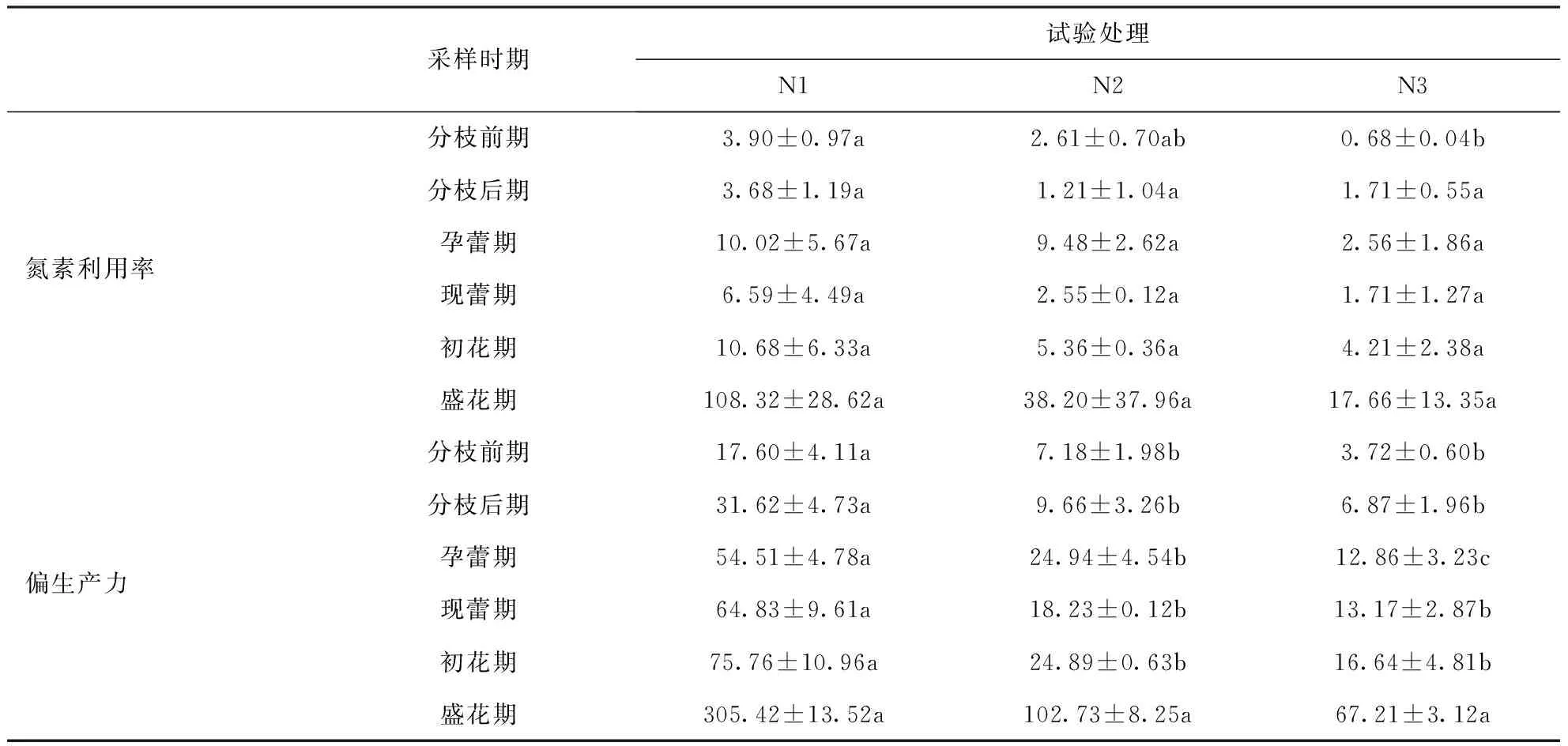

苜蓿氮素利用效率和偏生产力受取样时期和施肥量的影响(见表2)。不同施氮处理对氮素利用率的影响仅出现在分枝前期,N1较N3显著提高氮素利用率473.53%(P<0.05)。

表2 不同施氮量的紫花苜蓿氮素利用率和偏生产力 单位:%

随着生育期增加,各施氮处理偏生产力不断增加;各生育时期,施氮量为22.5 kg/hm2(N1)处理偏生产力具有最大值,各施氮处理偏生产力从高到低的排序为N1 >N2 >N3。

3 讨论

本研究表明,苜蓿分枝期到孕蕾期,各施氮处理苜蓿株高差异不显著(P>0.05);初花期到盛花期,施氮处理(N2、N3)下的苜蓿株高显著高于不施氮处理(N0)(图1)。王德胜等[18]研究表明,随施氮量增加苜蓿株高不断升高,其中T2(37.5 kg/hm2)和T3(75 kg/hm2)处理的效果显著(P<0.05)。万里强等[19]研究表明,在初花期N30处理(30 kg/hm2)、N60(60 kg/hm2)和N90(90 kg/hm2)苜蓿株高较不施氮(N0)分别增加了17.06%,25.00%, 21.40%,这与本研究结果一致。一方面可能是氮素的投入主要促进根系生长,光合作用所产生的大部分碳水化合物用于根系的生长,而发达的根系生长是营养生长的重要基础[20]。另一方面苜蓿生育前期根瘤菌的固氮能力较弱,不能满足其生长需求, 施氮促进了苜蓿的生长[19]。

干物质是衡量植物有机物积累、营养成分多寡的一个重要指标[6],受自然环境条件、栽培手段、管理措施等多种因素的影响[21],其中氮肥的施用是提高苜蓿生物量的有效措施之一。研究发现施用氮肥可以获得较高的苜蓿产量,增产约12.4%~22.5%[22]。本研究结果也发现苜蓿生长前期,各施氮处理可以提高苜蓿生物量,到生长后期,苜蓿生物量均达到最高,且施氮处理(N2、N3)生物量差异不显著,说明N2(45 kg/hm2)处理可满足现有的生物量水平。王茜等[23]在长江中下游农区开展施氮对紫花苜蓿生长试验发现,适量施氮可以促进苜蓿生长和地上部干物质积累,过多施氮不利于地上部干物质积累,这与本研究结果一致。本研究表明不同生育时期施氮量处理苜蓿生物量累积不断增加,均在苜蓿盛花期达到最大值,且N2处理的生物量累积最大。胡伟等[24]研究也证实了紫花苜蓿产量随施氮量的增加而增加,当施氮量增加到一定值时,继续施用氮肥并未显著提高苜蓿产量。在苜蓿生产中,人们往往增加氮肥用量来提高产量,但由于过多施用氮肥往往不利于地上干物质积累,这是由于氮肥用量的增加会增加氨态氮的损失并降低对氮的消耗[25],进而导致高氮水平下苜蓿生物量降低。本研究发现施用氮肥可增加苜蓿生物量累积,N3(67.5 kg/hm2)和N1(22.5 kg/hm2)处理在生长后期苜蓿生物量增长速率有明显下降的趋势,而N2(45 kg/hm2)在整个生长时期苜蓿生物量增长速率不断增加。N2处理下苜蓿延迟刈割可获得较高生物量,施氮量对苜蓿最佳刈割时期的影响有待研究。

氮素积累可直接影响紫花苜蓿营养物质积累和粗蛋白的含量。本研究发现苜蓿各生育期施氮处理苜蓿氮素含量显著高于不施氮处理,表现为分枝期到初花期N3(67.5 kg/hm2)处理氮素含量均高于其它处理,到盛花期N2(45 kg/hm2)处理高于其它处理。韩思训等[10]在河北试验发现施用氮肥可以增加苜蓿氮素累积量,王静等[26]的研究也发现,紫花苜蓿的氮积累量在不同生育时期内呈现先上升后下降的趋势,这与本研究结果相符。主要因为紫花苜蓿根系发达,加大根瘤菌侵染的机会,使其根系形成较多的根瘤,进一步增加氮素积累[24],此外,由于过多的氮素胁迫,会导致植物生理功能的衰退,进而影响植株内氮素的转运,并且过高的氮环境还会对其结瘤固氮以及氮素的转化产生抑制作用,最终导致植株体内氮积累量有所减少[26,27]。本研究发现各施氮处理在苜蓿生长前期可增加苜蓿氮素吸收量,苜蓿生长后期氮素吸收量有下降趋势,且N2处理氮素吸收量达到最大,这与王静等[26]研究结果相符,主要是因为在苜蓿生长后期本身可以固氮,使得氮素吸收速率有所降低。

4 结论

与其他施氮处理相比,N2处理趋于增加苜蓿生物量和氮素吸收增长速率、降低氮素利用效率,实现氮素累积和氮素利用效率的协同提高。因此,在科尔沁沙地苜蓿生产中,推荐施用45 kg/hm2作为最佳施氮量利于“减肥增效”的实现。然而,本研究是在单个地点且仅在苜蓿建植当年开展,缺乏区域尺度和长期监测数据,减量施用氮肥能否保持苜蓿高产、稳产和可持续性生产,还有待进一步研究。