“嗦”一碗铅山烫粉

每晚九点半,我准时提着垃圾袋下楼,环绕小区外围散步一圈。小区的裙楼开着一些餐饮店,我留意到新开的一家铅山烫粉。

铅山的“铅”常有人读错,在地名中念作“yan”,阳平二声。我单位有两位来自铅山的同事,他们一男一女,都极爱吃米粉。每天早晨,他们会在茶歇区打开餐盒,看着窗外一碧如洗的瑶湖,开始嗦粉。“嗦”这个词本意是颤抖,但是被“粉客”们用成了拟声词,长长的米粉入口,发出“嗦嗦嗦”的声音。

抱着体验一番的念头,我摸着肚皮,走进了这家烫粉店。这是家寻常小店,不过八十平方米,地板贴着瓷砖,上头也没吊顶,悬挂着四盏大灯。店里设有八张桌子和十六条长凳,后厨有张帘子挡着,帘子上挂着菜单,写有粉面种类和相应价格。

素粉四元,加猪肉八元,阔气点的人要是走进来,还会加一碟牛肉,添个瓦罐汤和两根油条。当然了,这是讲究人的吃法。我扫码付了八元钱,便选了个位置坐下。此时接近打烊,整个店就我一个客人,我用手轻轻拉下挂壁风扇,凉风消去酷热暑气。

干坐实在无聊,我把脑袋探到后厨。店主正在烧开水,后厨就他一人。看着我进来,他嘴里漏出一串带着乡音的普通话,大意是让我稍等,烫粉马上就好。

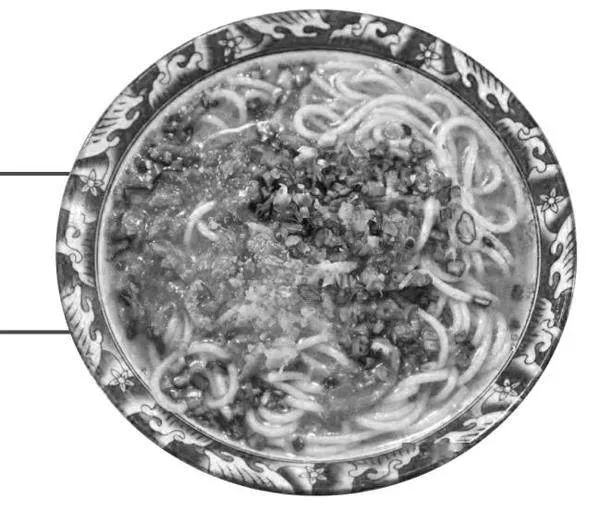

我一边和他聊天,一边看着他烫粉。开水烧好后,店主把洗好的粉条装进大漏勺里,进入煨烫环节。翻腾的开水漫过大漏勺,约一分钟,店主便把大漏勺拿出。这时店主开始说明:“煨烫的火候和时间要把握好,太熟会太腻,烫的时间不够会过于脆。铅山烫粉的精髓就在于粉条又熟又脆,香而不腻。”粉条放入碗中,一勺大骨汤浇在上面。眼神犀利、手脚麻利的店主将酱油、葱花、蒜末等作料加入,林林总总加了七八种,然后搅拌均匀,一碗烫粉就新鲜出炉了。

刚才是店主做我看,现在是我吃他看。店主说:“不瞒你,我们现在用的米粉都是南昌本地的。如果是我们铅山米粉,那得用晚稻磨制。晚稻的生长时间长,营养更丰富,韧劲和嚼头更足,味道更好一些。当然了,我们的汤是用筒子骨熬的,如假包换!”

听着店主“王婆卖粉”,我一点也不质疑。“鹅湖山下稻粱肥”,相传宋朝时,聪慧的铅山人已经掌握了将稻米转化为米粉的技艺。南宋进士谢枋得还专门写过一首称赞铅山米粉的诗《谢人惠米线》:“玉粒百谷王,有功满人寰。舂磨作琼屑,飞雷落九关。翕张化瑶线,弦直又可弯。汤镬海沸腾,玉龙自相扳。银涛滚雪浪,出没几洲澴。有味胜汤饼,饫歌不愁癏……”谢枋得认为,莹白细嫩的米粉遇上好汤,舌尖便开始沸腾跳跃,他在临安可是吃不到这么鲜美的米粉的。

寻常夜晚以一碗烫粉结束,看到光洁细长的粉条在红绿相间的汤水中浮沉,一口咬断,辣味与香味交织在舌尖,甚是过瘾。“嗦”一碗铅山烫粉激起的快意和烟火幸福,可与这酷暑一战。

编辑|廖旖晨