"奶爸"杨大炜:引领孩子探索古建筑之美

北京70后“奶爸”杨大炜,为让两个儿子了解中国古建筑文化,创作了一系列讲解古建筑结构和相关历史知识的视频,其中包含几百张手绘建筑图。视频发到短视频平台后,受到众多家长和青少年的喜爱。截至2023年7月28日,他共创作短视频280条,粉丝超过110万,点赞量突破388万次。他发布的内容被网友称为儿童版“中国古建筑百科全书”。

带儿子游历古建筑

44岁的杨大炜是湖北黄冈人,他毕业于北京服装学院艺术设计学院,是一名设计师,也是两个孩子的爸爸。

杨大炜从小喜欢绘画,爱读唐诗宋词。大学期间,他迷上了与设计不太相关的古建筑艺术。大学毕业后,他在北京开启自己的事业,有一个温馨甜蜜的家。随着两个儿子相继出生,他变身名副其实的“奶爸”。

杨大炜酷爱旅行,也很顾家,尽管公司业务繁忙,他每个周末都会抽出时间,与妻子一道带着孩子出去玩。因为他喜欢古建筑,选择的目的地自然以人文古迹为主,他希望孩子也像他一样爱上古建筑。每到一处,杨大炜面对文物古迹看得津津有味,可是两个儿子在一旁“度时如年”。这样的情况一次两次倒没什么,次数多了,妻子开始抱怨:“那些地方,去一两次得了,为什么你乐此不疲?孩子喜欢的是游乐场、沙滩和动画片,而不是冷冰冰的建筑。”

妻子的话提醒了杨大炜,古建筑虽然美,但孩子的注意力和理解力有限。让孩子看得明白、感兴趣,才谈得上启蒙,光靠枯燥的说教肯定没什么效果。

经过慎重的思考,结合自己的专长,杨大炜决定用绘画的方式,把古建筑拆解和简化后,再讲给孩子们听。这一招还真管用,在杨大炜的引导下,再看古建筑时,孩子看出了一些门道,渐渐产生了兴趣。

刚开始,由于孩子尚小,杨大炜向孩子讲解的对象主要以北京市内及周边的古建筑为主。几年下来,他和儿子几乎玩遍北京市内及周边,去过不下100处重点文物保护单位,故宫、颐和园、圆明园这些地方,更是去过不止一次。

在这过程中,两个孩子总有问不完的问题:“故宫的屋顶怎么这么多?”“宫殿大门上为什么放门钉?”“北京四合院是怎么盖起来的?”

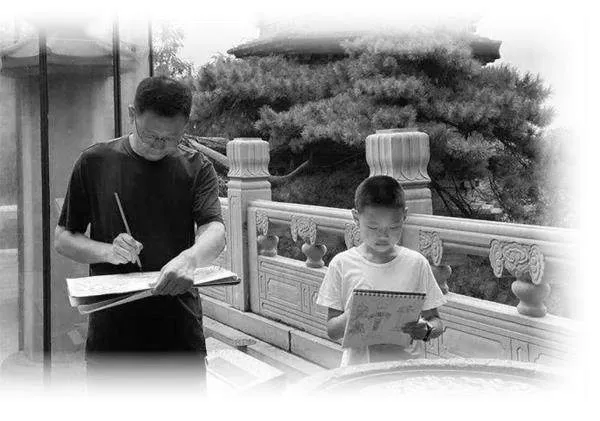

面对孩子的提问,杨大炜拿着笔在纸上画起来,一边拆解古建筑的结构,一边解释为什么要这么建造。由于阅读了专业的书籍,事先做足功课,杨大炜总是把枯燥的古建筑知识讲得生动有趣。两个孩子听得兴致盎然,也拿着画笔像模像样地画起来。

等孩子稍大一些,杨大炜和妻子就利用暑假和寒假,有计划地带孩子到外地旅游。那些人少又有艺术气息的地方,是他们优先选择的目的地。杨大炜认为,有一些知识可能要等到孩子大了才能理解,他现在的任务就是把孩子带到好的氛围里,让他们接受古建筑艺术的熏陶。

每一次外出旅行,是他们一家四口最幸福的时光。全家人齐上阵,一起讨论确定目的地后,妈妈负责准备旅途中的用品,杨大炜和两个儿子则负责制定旅行攻略。

有一次,杨大炜一家去寻访山西的一座寺庙。那寺庙原本是不对外开放的,但他们实在想了解里面的情况,于是父子三人站在门口,通过门缝往里看。正在专心致志看着时,一个人突然朝他们走过来,看似要把他们轰走。

杨大炜正想求情,没想到两个儿子抢先开了口,很有礼貌地向那人解释。原来这人是寺庙的方丈,在了解他们一家的目的后,方丈热情地带一家四口里里外外参观了一遍,不仅耐心地讲解了寺庙的渊源,还拿出供果给两个孩子吃。

“这样的寻访,既增长见识,又锻炼孩子的沟通能力,对成长非常有好处。”杨大炜说。

跟儿子一起制作古建筑视频

2020年4月,杨大炜开始把自己给儿子画图讲古建筑的过程录制下来,制作成短视频,并让两个儿子担任短视频的主角。

短视频的开头,常常由11岁的老大提出一些看似摸不着头脑,但的确属于这个年纪该有的疑问。而短视频结尾,大多是7岁的小儿子说一句搞笑的话,对老爸的讲解进行评论,童言无忌,引人发笑。由于短视频有剧情,一发布到网上,就引发了家长和孩子的共鸣。

他们制作的第一期短视频,是解释“天圆地方”的问题。大儿子开头提出问题:“爸爸,为什么房子是一层圆的,一层方的呀?”杨大炜一边绘图,一边讲解,只用短短30多秒的时间,就把相关的知识介绍得一清二楚。

新颖的形式、有趣的讲解,让两个儿子直呼过瘾,就连原先不喜欢古建筑的妻子也看得津津有味,积极参与进来。接着,杨大炜趁热打铁,又接连制作了几期短视频,这些短视频都很受欢迎。

别看一条短视频只有两三分钟甚至几十秒,但制作起来并不容易。古建筑的选取、两个儿子的角色定位、画面与声音的匹配、时间的把握、作画的姿势等,都充满了考验。

为了体现中国古建筑的韵味,杨大炜选择表现力更强的毛笔作画。拍摄过程中,为了突出重点,要保证人不入镜,而且对作画的姿势也有讲究,否则容易造成画面变形。杨大炜为此浪费了不少纸张。

更难的是文案的创意。要让大家听得懂又感兴趣的古建筑知识,讲解内容必须要有故事,但有些建筑的特点决定它并没有承载太多故事,这就需在语言组织、形象表达上下功夫。

好在这些难题都被杨大炜一一化解了,他和儿子一同创作出许多有质量的短视频作品,然后在家长群里分享。

刚开始,这些短视频并没引起多大反响,只是时不时有家长点个赞。没想到过了一段时间,看的人多了,短视频内容得到很多家长和小朋友的喜欢,大家建议他分享在短视频社交平台,让更多的人感受古建筑的美。

那段时间,两个儿子的积极性很高,杨大炜制作短视频也很勤,一天至少发一条,有时甚至两三条。虽然浏览量时多时少,但看到儿子对古建筑的兴趣被调动了起来,他觉得目的达到了。

让古建筑的美被看见

真正引起网友关注的,是杨大炜“盖”北京四合院的短视频。

有一次,儿子问他:“爸爸,为啥北京人都住这破房子呀?”杨大炜笑了,回答说:“这可不是破房子,这是北京的四合院,高级着呢。”

为了向儿子解释“破房子”的高级,杨大炜用毛笔在纸上“盖”起了一座四合院。短视频中,他一边勾勒线条,一边解说。画到耳房,杨大炜说它们像正房的两只耳朵,可以做卧室和书房,而厢房是孩子们长大后住的地方,一般大的孩子住东厢房,小的孩子住西厢房。

四合院是中国典型的建筑,但很多人并不明白其中有那么多讲究。杨大炜仅用很短的时间,就讲清楚它的构造和各个房间的关系,让人耳目一新。

很快,视频获赞54.2万次,8.7万次收藏,涨粉1万多人次。有网友评价说:“画得细致,讲解清楚,风俗民情和历史文化都包含了。”有网友称赞:“图文声并茂,通俗易懂,老师讲得好。”也有网友感叹:“看了视频可以学到很多知识,您的孩子太有福气了,有个好爸爸,希望他们都健康成长。”

除了四合院,另一期题为“中国古建筑的奥妙”的短视频,也受到观众的热捧。在这个短视频中,杨大炜仅用129秒时间,就把一棵大树如何变成华表、牌坊、楼阁、城门、钟鼓楼的过程,讲解得妙趣横生。

杨大炜说:“把一棵大树的树干砍削做成柱子,立于地上来观察树的影子,就成为表木。表木插上木板立路口、桥头、城门成为标记,这就是华表。两个华表连起来就是一个牌坊,最简单的牌坊就是两根立柱的连接,而上面加上斗拱和小屋顶,就是牌楼。”

最后,杨大炜总结说,中国古建筑中有一根柱子的华表,也有72根柱子的太和殿,它可以很单纯,也可以很宏大,表面看差不多,实际上千变万化。

短视频播出后,网友纷纷表示“由点及面,生动形象,易学易记”“讲解太精妙了,化繁为简”。

在杨大炜短视频账号里,像这样的作品很多。“中国人为什么喜欢‘合院式’房屋”“如何区分亭台楼阁轩榭斋”“为什么江南园林那么小巧玲珑”“中国佛塔的样式是怎么形成的”等,大多别开生面,让人们在生动有趣的讲解中,轻松学习古建筑的历史文化知识。

让杨大炜感到欣慰的是,不仅两个儿子在他的影响下,对古建筑产生了兴趣,而且他所传播的中国古建筑知识,受到越来越多网友的关注。有家长告诉他,会把观看他的短视频作为孩子完成某项任务的奖励;有粉丝给他发来短视频,那是孩子边看短视频边做的笔记;还有老师给他发来私信问,是否可以将他的短视频作为课件;更有意思的是,有一些网友称自己老家的房子挺有特色,向他发出邀请,期待他前去探访讲解。

杨大炜当初创作讲解古建筑的短视频,是想让儿子了解古建筑文化,如今看到有如此多的人喜欢古建筑知识,他有了新的打算。讲解古诗词里的古建筑是他近期的计划,他还计划讲古代服饰、书法、生活方式等。除此之外,他还准备写一本有关古建筑审美方面的书,引领更多人去发现古建筑的美。

杨大炜视频号的内容介绍下面,引用了梁思成的一段话:“一个民族的自大和自卑都源于对于本民族历史文化的无知,只有了解自己的过去,才能站在客观的立场上,产生深层的民族尊严。”很明显,这蕴藏着杨大炜创作的初衷。

编辑|郭绪书