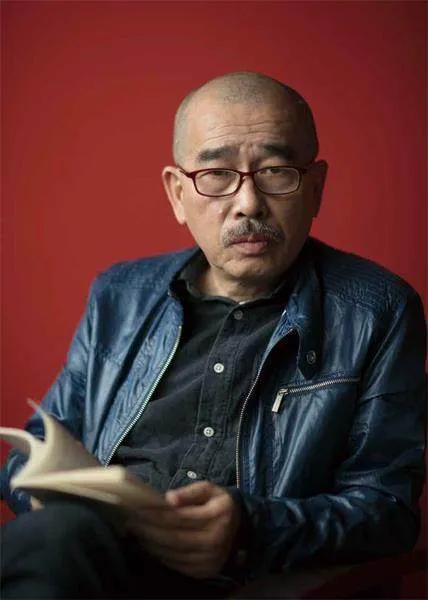

实践派艺术家陈侗:跟生活脱节是没用的

走在村子里,迎面碰上骑着单车的妇女,车还没来得及停下,就飘来一句介乎热情与拘谨之间的轻柔粤语,“陈教授你好!”

搬到顺德不足一年的陈侗,成了新来的熟面孔。沿途听他轻巧地介绍:传来古琴声的这户,是本地书法家;对门的早餐店,有很好吃的生滚粥;青田村基金会窗外的大树长了近四百年,很快,下个月通红的木棉就会开;荷花则慢得多,至少要到6月。

迅速适应的同时他也像茂盛而无害的入侵植物,等到被注意时早已在各处蔓延下自己的痕迹。几个老板一起投资装修的民宿,他取名“回舍”并题写招牌。村子中心方正的池塘边竖着的兔年新春贺牌上同样是他的笔墨——“春满青田”。在这条最热闹的街上,经过下棋、聊八卦的群众,可以看见每月主办一次读书会的陈侗,上个月他读的是朱自清的《论雅俗共赏》,村里老老少少来了十多人。有些嘈杂也只好忍了,要是办在室内,人们看不到可能就更不会来了。

随处能闻到拜香的味道,岭南水乡的原貌在这片离广州市区不过一小时车程的地方保存得完好,看着芭蕉,踏过小桥,立刻就能感到由衷的放松。但若是逐日累月地生活于此,难免就要经受没这么写意的一面。桥对岸的外墙整面都是他带领广州美院的学生以当地民俗创作为题留下的画作。瞥见隔壁的电线杆,陈侗立马想到,住到这儿以后经历了5次停电,“惨兮兮的”。再往右侧走,是曾经的化妆品厂,如今成了他的住处、工作室兼画廊。

刚来青田村的时候,东西两片旧厂房由他选,西边的地面平整,但没电梯;东边的有电梯、楼道也宽,但地不行,走起路来全是灰尘。为了省钱,陈侗铺上廉价的红白蓝纤维布,以代替地砖,“铺砖的话光是人工就要一百多一方,这里1000方,还要算材料。”

二楼展厅的门用铁链随意缠绕,“人进不来就行”。尚未对外的空间用作仓库,堆放着他的画作和过往这些年开办机构、书店、画廊后留下的旧沙发、桌椅等大件家当,“每做一个东西就要有很多设施,这些东西也不能把它扔了。2007年的时候整个市场情况比较好,钱都花不完的那种感觉,所以就扩充了物业空间。到2013年急转直下,我们就要找地方退嘛。在广州市内已经很难落脚了,就租下农民的房子,把仓库挪到了增城。那空间怎么办?我的画廊怎么办?所以现在是从画廊的角度考虑,移到顺德来,我自己也正好从广美退休,要找地方待。”

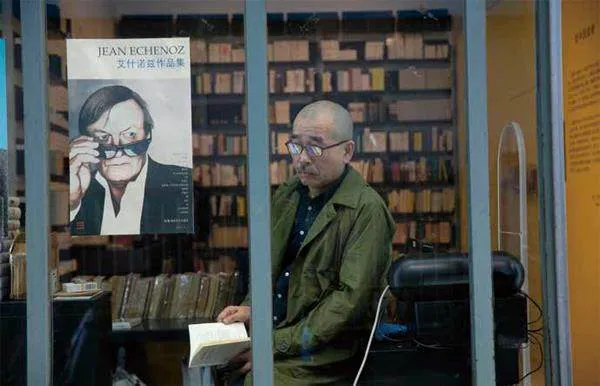

几十年过去,陈侗开办的博尔赫斯书店一再移址,租金越来越高、文化事业越来越难存活,但他从没想过放弃,他反复念叨着“要继续做”,大不了“尽量少花钱”。这与他多次强调自己是实践派艺术家息息相关。“做”本身是最重要的。他回顾自己从一开始就“没有说要把它做大、做强”,而是希望以产业的形式做文化,例如开剧院,不是指望从剧院收益拿钱,而是通过这个方式让戏剧得以发展就可以了。“开个很小的书店跟士多店差不多,都是与外界进行交流、分享,一开始比较单纯,也正巧遇到很好的时机,就是这么回事。现在时机不好了,就是考验你,是不是有要检讨的地方。”

不尽如人意的空间由当地提供,最起码够用。他搬过来之后已经主持了四五届民艺圩(民间艺术叙事),组织了灰塑制作、大良鱼灯、广绣、铁艺等活动。小地方有小地方的好,陈侗有感于“地方上很尊重,实施过程比较积极,我提的很多建议都实现了”;与此同时也深刻体会到人才的稀缺,他打算接下来致力于从地方发现人才、扩散能量,比如去邻近的技术学院给学生们培训编剧技能,或是发掘村民们的绘画天赋,“让大家更多提升,总是需要人群,不然就是个壳”。

陈侗明显不是那种心猿意马、患得患失的人,与其花时间在不同的选择之间思考、比较,想着另一条未走的路上可能错过的风光,不如踏踏实实地在既选的方向发力。在一楼错落摆放着书架、洗衣机、书法台、挂衣架的工作生活一体化的房间内,他叼着烟,用一贯低哑而坚定的声音说,“世界的中心不一定是在纽约、巴黎,都说顺德是美食之都,难道宁波就不好吃吗?中心有很多种,而且一直在变,你自己划定的地方,就是中心。关键是我们在这里做的事情真的有内容吗?真的培养、影响了后一代吗?乡村、大自然,要慢慢了解,尽量去实践,而不是靠抽象的概念。地方靠你去挖掘,能够捕捉到,就有意思了。”

像拍电影一样构思连环画场景

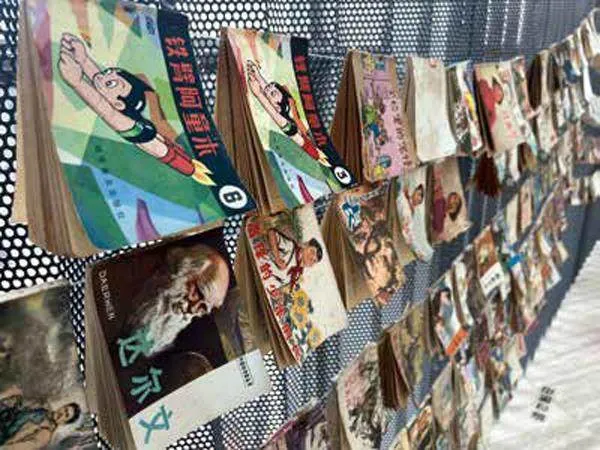

年前,他在青田村的空间内策划了纪念贺友直先生诞辰100周年的连环画临摹展。差不多同一时间,他个人的画展《我自县城来》也在顺德巽美术馆开幕,内容同样是连环画。他从小喜爱,如今推崇,希望美术馆内也能展出大家都能看懂的作品,而不要全是无人问津的当代艺术。

60张连环画呈现了陈侗从湖南出生、长大,直到17岁考上广州美院的那段时光。他声称自己挑选的都是些鸡毛蒜皮的不重要的场景,比如小时候被拉着要去午睡时问大人,“为什么鸡不用睡午觉?”;比如被安排上台演样板戏,并且演的是一个最后变成叛徒的坏人等不那么愉快的回忆。

在他看来,一些不好的东西反倒会成为人生的力量,“如果都是当选三好学生、历尽努力考上美院,就成了干瘪瘪的简历。得满分和交白卷,在艺术上我们或许倾向于白卷这样的事件,也会选择表现堂吉诃德式的人物,而不选择英雄,是英雄都会死掉,对吧?一个家庭里面,儿子有出息,门门考试都是100分,考了广州市的状元,又去哈佛念书,最后回来发展——这是最荣耀的,可是说这种故事好像一点意思都没有。”

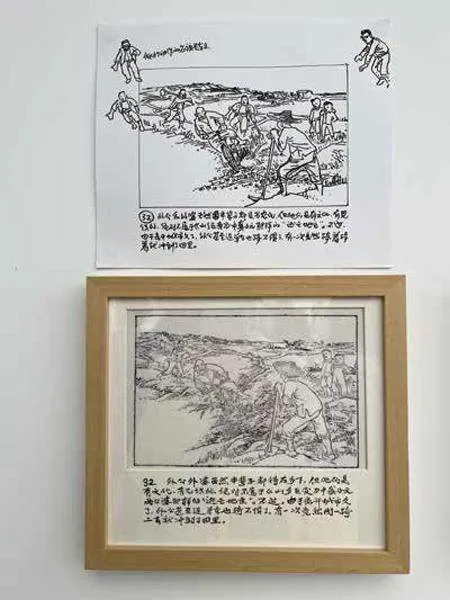

他之所以避重就轻,是因为觉得“重要的事情不能变成故事,结婚、生子,别人说我都经历过。但现在很多动漫只画重要的事情,编剧似乎都不关注主角之外的人在干嘛”。他在构思这些连环画的画面时,要求自己像拍电影一样来塑造场景,“画电影院里的观众,当时的社会关系还没那么开放,所以要安排他们以男女女男的方式错开坐;火车铁轨旁有尸体,那就加上云气,似雾似雨,这样场景就变得很美,诗情画意”;同时反复思考在这些场景下的每个人物要配以怎样的动作才更合理,“外公洗锄头比洗脸更好,外婆拿簸箕比拿重物更好,因为重物有舅舅拿;奶奶的腰要画得比妈妈的更弓着;画我自己歪在篓子里,其实小时候并没那么调皮,但这样更生动……”推翻、重塑的过程对他来说很重要,虽然他会上百度查当年的镜子款式,但大多数情节设置都并非真实,“我们的记忆并不确切,没有严丝合缝的真实,只有真实性。”

精确呈现个人的成长经历并不是陈侗的主要目的,“单纯讲我自己的故事并不重要。拿自己说事,并不是为了自己,其实是为了呈现一个自己记忆中的时代。在个人眼中,时代的唯一价值,就是它曾经属于自己,但现在不见了。对于不在某个时代生活的人,进入它便是进入一种想象,所以有人读别人的传记(我乐于发现并喜欢这样的人)。回忆,并不是为了真正搞清楚什么,仅仅是出于对事物的好奇。记录这种好奇则是一种洋洋得意,是在告诉人们自己是有心人,同时也希望找到同样的有心人。传记至少有两种线索:一种是跟着时间走,另一种是从空中看时间的延展。我采取的是第二种,所以《我自县城来》在大体有时序的情况下还有着某些跳跃和回溯,这并非刻意为之,得益于文本自然的起承转合。”

展览期间,每周有固定几天,陈侗会坐在展厅中间值班,他希望会有人走过来向他提问,但从来没有。有时看到有观众看得比较认真,他会主动搭讪,问对方“喜欢这种形式吗?”2023年1月初的一天,顺德美协的成员们前来观展,陈侗负责接待并导览,看完一圈后他大概是出于几十年教书的习惯,问了一句“大家有什么问题要问我吗”,还没等来回应,就被人群中更响亮的“拍个照”的提议打断。匆忙留影之后,陈侗不死心,又问了一次,“有没有问题趁现在问?”被他注视到的几位女生涨红了脸,不好意思地笑作一团。

几天前,他的学生问他去了哪儿跨年,这位退休不久的老师说去了左小祖咒的音乐会,和五条人坐在一起听摇滚现场,他挺骄傲在大家怕阳的紧张情绪下,六十出头的自己还会做这样的事情。“人的一生由很多细节决定,没法说,每件事的选择不一样,最后我跟你就不一样。如果你过了我的人生就会明白,你开个书店,心里就有大众,就有年轻人。不开书店,年轻人就是你儿子的同学。如果这个画展有什么我想讲给今天的年轻一代听的故事内容,那就是一个人是要努力,但是不用按照既定的轨迹去努力,要顺着自己的可能性去努力。”

人:人物周刊陈:陈侗

“在伤心中塑造自己,追求生活的价值”

人:《我自县城来》展现了你来广美求学前的生活。17岁之后的生活,你还想继续画吗?

陈:不画了,再画就是给自己添麻烦。你可以画别的,但是不能再画自己,再画自己就短命了。你要把自己的一生都画完了,那就得走了。人未到弥留之际,不可以将人生从头回忆到尾,那会导致提前走人。但抓住一段时间则不同,它属于唠叨,不属于感叹,尤其是当自己把人生像商品一样兜售时,这就等于说一切才刚刚开始,或者重新开始。一定得一往直前,不要管这个,就当你还很年轻。这是一个自觉性,不是不可以去回忆,但是要限定,一定要限定,这是长寿之道。很多人不知道自己为什么突然就死了,其实是有关系的。你把一生的事情都做完了,不死,那干嘛嘞。

人:还有什么是你特别想做的吗?

陈:写小说、拍电影。我2018年的时候拍过一段录像,最后剪成了 6 分钟。录像里面有首歌,是五条人唱的,我作词他们作曲,叫作《伤心的人》。

伤心的人你不要太伤心,每个人都有过伤心的一天。我收到的信比你多得多,封封都想钻刺我的心。你爱的那个人未必真的不爱你,要不然他甩头就走,哪还用得着给你写信。虽然爱情能让生活更美丽,但它的确也像夏日的天气说变就变……

最近我写了一本同名小说,7万多字。它的大概故事就是一个在法国留学的女生,原来在广州的书店工作,五年以后回来,旧地重游,斯人已去,物是人非。待了一个月就回去了。回去的第三天就暴发了新冠疫情。从此世界进入另外一个时代。她妈妈也去世了。她回来是因为她妈妈生病。她回去一个星期后,妈妈就走了。常有这种事,回来本来是照顾老人、看一看,但也不能待太久,你一走没几天她就走了,但是你再临时赶回来,好像也无济于事。因为闹疫情也有各种影响,对吧,就是一种遗憾。所以伤心的人,一切都是令人伤心的。

人:不仅仅是恋情方面。

陈:对,所有的遭遇都是令人伤心的,但也是令人振奋的。我们都是这样在伤心当中去塑造自己、追求生活的价值。

人:为什么会对伤心这种情绪如此在意?

陈:我也不知道,可能一般缺什么补什么吧。我想把这段录像拍成一部电影,它的主题就是邻里关爱、街坊之间的人际关系,其实我从来不关心邻里的事情,可是我居然写出这种邻里之间的互相关爱。但是由于里面出现的多角恋爱,我肯定也不会把它写成一个大团圆。

里面有个女人,被丈夫抛弃了,然后就有音乐家献了一首歌给她。这首歌就叫《伤心的人》。还有个私家侦探,沉迷于最后被客户取消委托的调查,徒劳地怠慢了女朋友,被女朋友抛弃,所以他也伤心了。最后在电影里面,这个人可能就变成了一个云游四方的人,就不干这一行了。可能开着吉普车跑到西北,一直就这样瞎过了,因为他无法在城市里面再继续干这个事情,就猎奇去了。整个故事里面所有人都是伤心的,所有人都没有得到应该得到或是想得到的,都遇到了各种挫折。

人:你之前提到想在4月份书店租约到期前把这个剧本卖掉,但如果到时候不太顺利,没有资金在北京路(广州热门商业区)那边续租的话,你能割舍得掉吗?

陈:都没所谓的。对我来说没所谓,博尔赫斯书店第一次搬走的时候也没有。我已经离开那么多地方,换过那么多地方,一点印象都没有了。我离开的地方,我从来也不再回去的。

人:其实你是比较洒脱的人。

陈:对,我比较现实。我只要能解决当下的问题,后面的事就不管了。比如今天有人追债,我们就赶紧把这个事解决了,解决了就没事了。

人:你教书期间会有因着你开的书店、出版过的丛书慕名而来的学生吗?遇到也想开书店的,你会鼓励他们吗?

陈:有的,很多学生。我不太鼓励,我说这个你要小心,花冤枉钱,所以谁要开书店我都不鼓励。

人:但如果大家都不愿意花这个冤枉钱,以后没书店了也没关系吗?

陈:没关系,有书嘛。但是你开了又不开下去,就关掉,那就不对了。就像你结婚,可以离了再结,不能说从此就不敢结了。

人:现在回看,还是会庆幸那个时候有勇气做这个事情吗?

陈:也没什么庆幸的。你因为各种原因,被指派做这个事情。当时这个原因其实在我的画面里也有。小时候就看连环画、看戏,倾向于这种公共性的东西。我后来画画也不是要靠这个一技之长去谋生,或者要显示自己多能耐多厉害,是大画家。对我来说,大画家不是个抽象概念,它要跟人民的生活、跟现实绑定在一起。如果你是个大画家,你都不知道现在发生了什么。跟生活脱节是没有用的。

陈侗

艺术家、出版人、广州美院退休教授。1992年策划“实验艺术丛书”;1994年创办“博尔赫斯书店”;1998年与鲁毅合作成立出版工作室,策划“午夜文丛”;2007年创办博尔赫斯书店艺术机构(CANTONBON);2010年获法国“文学艺术骑士勋章”;2012年联合创办“录像局”。著有《马奈的铁路》《速写问题》《自己的世界》和《一顿乱画》。