蔡崇达:贴近根系的写作

长篇小说《命运》的开头,蔡崇达重写了二十七八遍。

每次写到一万字左右,就被推翻重来。他想找到“那个对的调子”,这并不容易。最后他在“母亲的房子”里写出了那个开头,像带来了某种好运,后面的写作便如开闸之水一气呵成了。

“母亲的房子”是蔡崇达在故乡建的公益图书馆,他曾请阿来到“母亲的房子”给小朋友开讲座,现场呈现出一种独特的“在地性”。图书馆四邻,这边厢正在炒菜,那边有狗在吠,母鸡扯着嗓子发出表功一样的咕咕叫。阿来侧耳听了一下,说,应该是刚刚生蛋了。“在这样一种氛围里,大家聊文学聊远方,‘母亲的房子’还是挺有粉丝的,甚至有从隔壁省从国外飞过来,一定要来看来听的,不分年龄段。它现在变成像我们小镇的文化中心一样。”

他甚至在那里遇到了一个读者,是从福州专程坐火车来的,想在“母亲的房子”里写出自己长篇小说的开头。蔡崇达对他说,如果将来你的小说出版了,你一定要再回到这里来开讲座。

《命运》之后,蔡崇达将在2023年出版新书,完成他的“故乡三部曲”。2023年3月25日,花城文学院在广州成立,蔡崇达成为签约作家之一。他的第一份工作、第一次当主编、第一次获奖都是在广州,这座城市因此成为他的第二故乡。在“故乡三部曲”结束后,他即将开始创作的《大湾》就与广州有关。“南方从来都是热土,在历史上,两次说‘到广州去’,一次是民国时代,另一次是改革开放初期,广州经常扮演为我们这个民族寻找出路、寻找发展方向、寻找新的可能性的一个地方。就像福克纳有他的底部故事一样,你要写出一个国家的精神,你是要跟这片土地深深连接的。”他庆幸自己依然是一个在底部生长、始终与自己的文化根系相连的人。

作家的宿命是替所有人表达

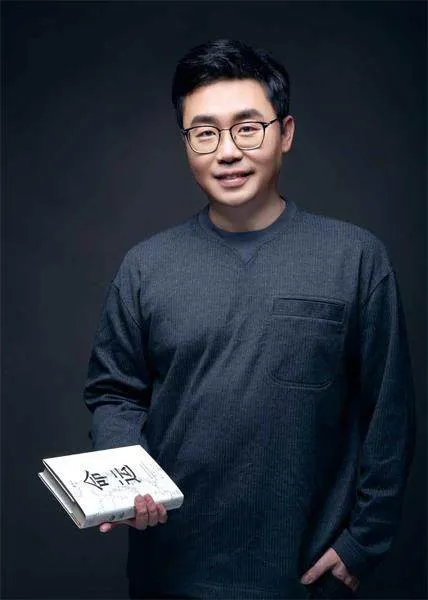

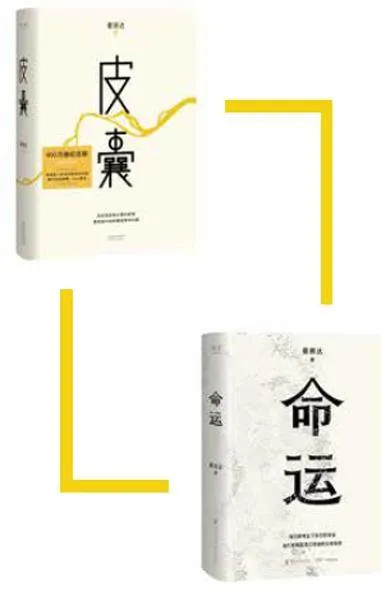

在《皮囊》卖出近500万册的惊人数字后,有书商找上门来,开出1500万元的预付款项,希望蔡崇达能够继续写《皮囊2》。“只要我愿意写,因为之前的读者已经带来一个基础销量,《皮囊2》作为一个续集就可以顺势卖,但我极度犹豫,一直不知道要写什么,找不到一个延续的逻辑,所以我是拒绝的。”他告诫自己,作家的第二本书很关键,很多作家最好的就是第一本书,然后就只能一直往下走。第二本书不能随便答应,得守住。

因为《皮囊》带来经济上的极大自由,他开始尝试拓展自己的其他边界,有大约四年左右的时间,他中断了写作。他做了服装品牌,一度是投资人心目中的明星创业者,可结果力不从心,几年下来,他不得不承认,自己并不是适合开公司做生意的人。

“我是连倒下都要往前倒的人,而且往前倒完之后,我就说起码我又进一步了。”生意上的失利让他反思自己,也再一次确认了自己最擅长、最喜欢也最应该做的事情还是写作。“我现在知道我是一个柠檬了,我就不应该再去做那些苹果、芭乐的事情了,不然我就完不成老天爷交代给我的任务了。”于是他拿起笔来,写下了他的第二本书——长篇小说《命运》。依然是故乡,依然是他的阿太,但这一次,阿太成为绝对的主角。他用一个女人的一生,描绘出故乡长达百年的图景。

他在阿太的故事里写道,“好的死亡,是像成熟的果子从树上掉下来,这世间和他自己都没有伤口。”然后他意识到,好的写作也是一样,它有个过程,亦需要等待。回归写作,此刻自然而然地成为非做不可的事情,“我得全神贯注地盯住它,不能让它早产,也不能让它烂熟,现在它又把我逼到一个墙角了,我又得去回答了。”

《皮囊》的销售奇迹曾令严肃文学圈侧目。李敬泽在蔡崇达的新书活动上几次表达过相似的意思:一来,《皮囊》很难定义,不知道这到底是小说还是自传性随笔,抑或是散文?二来,他不太理解《皮囊》为什么能卖这么好。

这次的长篇小说《命运》也遇到了同样的疑惑,在成书前,《命运》原本要在某文学杂志发表,结果杂志编辑部内产生了很大争议:这是小说吗?这是长篇随笔还是长篇散文?有人则认为,小说发展到了今天,样式已经发生了极大的变化,也许这就是未来的小说?杂志社最终没有接受这篇作品。后来,《命运》被另外一本文学期刊《当代》刊出。

这种争论令蔡崇达颇感意外,《皮囊》也许是一个少年的“应激写作”,但《命运》他自以为已经是按照纯文学的传统在创作了。当然,他心目中的读者并非文学圈同行,他总忍不住有一种要为更多数读者而写的想法。“我以前在杂志写特稿就有这个习惯,一篇特稿出来我第一时间不是拿给文字编辑看,我都拿给美术编辑看,美术编辑都是图像思维,一般都有阅读障碍,但我就是要写到让美编都能看懂。”

这大概解释了为什么《皮囊》在那么广的光谱上引起了震荡,从小镇青年到花臂汉子,都不是常态意义上的文艺读者人群。刘德华的倾情推荐,也不是这本书火出圈的全部理由。出版社加印常常是因为突然来了大宗购买,蔡崇达老家的一位企业家直接买了3000册发给员工人手一册,“你要理解你老板是怎样的人,就读这个。”北京一位知名人士,跟蔡崇达并不相识,只是因为在机场随便入手了一本,一路看得又哭又笑,下飞机就订了5000本,买得实在太多,在微博上到处送人。“他其实不是在送我的书,他是在送那些他自己无法表达、又希望别人理解的部分,而那部分恰好被我表达出来了。”

蔡崇达从小被叫“黑狗达”,他属狗,他说《皮囊》就是“狗急跳墙”,“内心的诸多追问,逼着我不得不转身面对他们,写出了《皮囊》。”

从小,他是一个比较孤独的小孩,成绩很好,但总有说不出口的苦闷,“对内心长出的很多东西手足无措。”到了小学五六年级,因为他不爱跟人说话,总把自己关起来,父母一度怀疑他得了抑郁症,痴呆了。他不知道怎么表达自己,自然也得不到理解,只能疯狂读书。家贫,买不起书,便去卖蚝烙的摊子上去翻。“我们那里管蚝烙叫‘偶得’,就是把生蚝放锅里油炸,然后像包油条一样,用废纸把‘偶得’包起来卖。”连页的书纸就是个天然口袋,蚝烙摊主都会以极廉的价格收一些废旧书来作包装纸,黑狗达就是在那里翻到了一本《麦田里的守望者》。

“就真的读到头皮发麻,然后痛哭流涕,觉得作家太牛了。后来我就理解了。每个写作者都是专心致志地试图理解和表达自己的某一部分,如果他表达出来了,他可能就是替所有人表达出来了。”

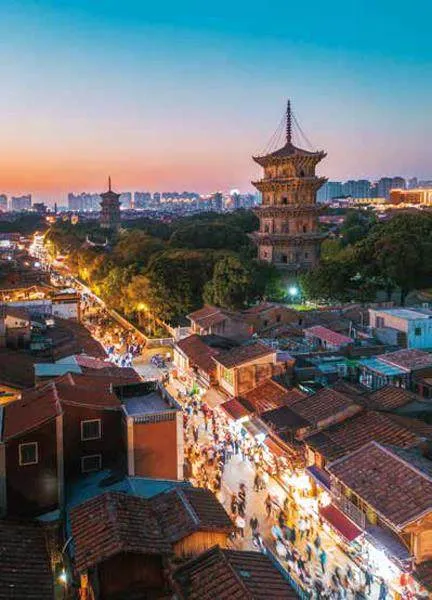

人均神明最多的地方

蔡崇达的故乡福建泉州有两条江,一条叫晋江,另一条叫洛江,东晋永嘉之乱时,洛阳地区的士大夫家族就开始了浩浩荡荡的衣冠南渡,“他们保留了传统,闽南一代尊神祀鬼就是晋朝的风俗,后来唐宋元明又各有几次大迁徙,每次中原战乱,都会有士大夫家族南下避祸,他们带过来的不只是人,还有礼仪,还有文化,还有信仰,他们把他们的神明也一起带过来了。”

韩寒和他的电影团队曾去蔡崇达的家乡取景看景。到了闽南,他对黑狗达说:这里简直是全中国乃至全世界“人均神明”最多的地方。

“用闽南人的眼睛看这片土地,你会觉得这里拥挤得很温暖,我们就是人鬼神混居的一片土地,而且我们特别忙,节日特别多。”几百路大小神仙,各有各的体系,也各有出身和重要日子,诞辰、成道日、登天日……都得张罗纪念活动。有些神明很世俗,很家常,灶有灶王,门有门神,连床头都有分管菩萨。有些神明根本就是凡人,蔡崇达小时候不理解,为什么一个阵亡者也能封神,他又没做过什么了不起的事情,只不过是承受了生活的巨大苦难,为何老百姓就要拜他?老家的老人告诉他:因为他经历过,所以他最懂人的痛苦。

乡人对神明的态度也很亲昵,三步一龛,五步一庙,穿拖鞋都可以随便进。妈祖庙里头,人们就围坐在里面打牌,嬉笑怒骂,输了还要找妈祖撒泼:为什么你就疼阿花,你不疼我?“连老阿姨都是这样,她觉得妈祖就是妈妈,我跟她撒个泼有什么关系,妈妈都不会生小孩的气。她们对神明就是有这样的基础认知。”

关帝庙、观音阁、公爷庙……每次回家,这些庙宇都要轮番走到,如果哪次疏漏了,就仿佛回家走亲戚或拜年漏掉了某个老人没有探望,下次就要补回情分,跟神明解释一下。一碗水得端平,对神明也不能厚此薄彼。蔡崇达说,每次自己遇到困难,或者需要做重大决策的时候,他还是习惯性地“打一个飞的”就奔回老家,找个寺庙坐一下午,然后跟神明聊天,甚至撒娇。有时候在神明面前起卦,用闽南人家家都有的问事道具“卜杯”,或者在庙里抽签,得出的结果如果不如人意,还跟神明要价还价,“我会耍赖,说这不算,再来一次好不好?”

每年农历七月,泉州家家户户都要多点一盏灯,在他们的风俗里,逝去的亲人会在这一个月里回家,点灯就是为他们照路的。全城会举办一场名为“普渡”的大型祭祀,其实就是超大规模的流水席,地方上会分工,今天这里,明天那里,整整一个月不间断地轮番宴请。

“城市和农村同时都在办,因为他们觉得鬼魂要到处走,这个月他们要回到母土来,要吃要喝要招待。大家都会感觉到自己逝去的亲人回来了,就像过年一样喜气洋洋。家家户户把桌子搬出来,支在路边,就在路边拜拜,因为是夏天,如果有院子,就直接在院子里吃也可以。这些鬼魂就可以吃流水席,活着的人也可以随便走进去吃。”蔡崇达的妈妈叮嘱他,今年普渡别忘了早点去订一只土番鸭,那是他爸爸最爱吃的,味道特别香,不早点准备,到时候就抢没了。

普渡祭祀招待的不只是自家逝去的亲人,所有灵魂都可以来吃。一整个农历七月,夜夜都是灵魂的狂欢夜,这很像墨西哥电影《寻梦环游记》所描绘的亡灵节。但对于活着的人来说,这也仿佛一种民间自发再次分配的福利制度。“小时候家里穷,最盼的就是普渡,那一个月有合理的理由到各家去吃。不只是穷一点的鬼,比较穷一点的人,都可以获得招待。在我们老家,再穷的人都吃过鲍鱼海参,就因为有这种节日,像是一种有趣的社会分配,有钱人家办桌,很欢迎四方的人来吃,他觉得自己是在做功德,你去吃的人情,会在今生或者来世折算成他的福报。普渡结束的时候,家家户户都会糊纸,亡灵走路太累了,得扎纸灯纸马送他们走,然后说着:明年再来!”

更广阔意义上的家乡

这也是蔡崇达写《命运》的灵感来源,他想表达人的精神信仰,那些看不见的文化,是怎样深刻地影响了我们的命运。“其实是我们一代代生活在这片土地,一代代祖先们面对人生的无常,提供的心理秩序和解决方案。因为有一套强大的秩序,这套秩序甚至贯穿了当下,贯穿了时代,贯穿好几辈子,上天入地,你心里就有了压舱石。”

“我们老家常说‘举头三尺有神明’,其实指的是敬畏心,一个民族有信仰和敬畏,就稳定很多,也会坚忍很多,《命运》这本书就是一个招魂仪式,我试图万水千山地召回祖祖辈辈构造的心灵秩序,它现在已经是碎片,因为我们面对的是一个充满变化和无常的时代,我们需要能让人稳住的东西。”

韩寒对他说,老蔡我羡慕你,作家拥有家乡是很幸福的事,你是一个有家乡的人。

对蔡崇达来说,家乡的定义也在拓宽,《命运》之后,他会再出一本新书,完成自己的“故乡三部曲”。深度书写过闽南,他逐渐把视野调成广角,投射到更大的南中国,在他的心目中,岭南和闽南在很大程度上保留了传统文化的精髓,同时又因为独特的地理优势,成为新时代融汇世界的前沿。2023年3月25日上午,花城文学院在广州成立,现场签约八位青年作家及评论家,蔡崇达成为签约作家之一。花城文学院的签约作家及评论家,将在签约期内创作两篇以上涉及广东题材的作品,刊发在《花城》杂志或在花城出版社出版。加入花城文学院,“对我来说是某种约定和目标”,蔡崇达说,“我一直希望能为自己的第二故乡广州写点什么。这里从来是寻找发展方向和新的可能性的热土,同时一定是值得讲述的一个写作的热土。”

他是一个乡情很浓的人,自称过着最土的生活,大量时间要操心七大姑八大姨的家事,在宗族亲缘事务中浸泡。没有新冠疫情的时候,黑狗达几乎每年都要回乡二三十次。现在他算是家乡的名人。乡邻看见他带中央电视台的记者回乡拍摄,他穿着拖鞋站在“偶得”摊前排长队买蚝烙的时候,别人会马上把蚝烙优先给他。老板甚至在摊位前贴出了他的照片:这是蔡总常吃的“偶得”!

但让他充满价值感的是,现在乡亲有了丧事,都会问他要不要回乡去“骑头马”,“骑头马”是故乡风俗,凡有人去世,出殡队伍开路的人不是为官的,也不是有钱的,而是一个写文章的、有文采的人,骑着马,头马的头上别着一支朱砂笔,点开天地,为灵魂开路。

这是巨大的荣光,也折射出在一个古老传统中对文化的尊崇。“我终于成为有资格骑头马的人。”他回忆已经离世的父亲,给他起名“崇达”,并非取飞黄腾达之意。崇,是家族排序,达,是“大”字下面一个走之底,“我爸爸说,这就叫‘老大骑马’,你要披着大红褂骑那匹头马,成为一个手里拿着笔的人。”