10-12世纪中、日故事画卷中的时空

——基于《信贵山缘起绘卷》的讨论

黎晟 | 青岛大学美术学院

12世纪后期,日本出现了大量以本土题材为表现对象的故事绘卷,如《信贵山缘起绘卷》(朝护孙子寺)、《伴大纳言绘卷》(出光美术馆)、《粉河寺缘起绘卷》(京都国立博物馆)、《吉备大臣入唐绘卷》(波士顿美术馆)等。这些作品都是在连贯场景中表现多情节的故事手卷,具有基本相近的风格与形式。与稍早些的作品,如《源氏物语绘卷》(分藏五岛美术馆和德川美术馆)的“引目钩鼻”“吹屋拔台”,多幅单情节的女绘风格截然不同①。

《信贵山缘起绘卷》(以下称《信》卷)是这一批画卷的代表。此卷是日本12世纪前后出现的,为扩大教派影响力而制作的寺社缘起与高僧绘传类作品。现代日本学者通常认为制作于1170-1190年前后②。大致相当于南宋乾道至淳熙年间。具体作者不详,但以绘卷对当时社会生活与宫廷建筑的熟悉来看,猜测是同时身兼画佛师与宫廷画师身份的画家所作③。小川裕充特别关注到了《信》卷与中国绘画的渊源,并主要与乔仲常《后赤壁赋图》作了详细对比[1]。事实上,此卷与当时中国绘画的相似之处是显然易见的。如源于中国的手卷形式、图文结合的样式,尤其是对底层庶民谐趣式的夸张表现,不难在宋代风俗画中找到相似的表现手法。

《信》卷与众不同的时空表现手法同样吸引了学者的关注[2]。时间与空间是叙事必不可少的结构要素和存在形式。在文学史学者厄尔・迈纳(Earl Roy Mine)看来,“(故事)情节就是运用发展、因果和偶然事件,在一定时间和地点里面持续的一群人的连续活动的序列”[3]。时空限定了故事发生的特定背景,人物在其中展开活动,事件也随时空的变化而发生、演化、终结。

而在图像叙事中,画家们为了在凝固的空间中表现时间,发展出了多样的时空表现手法。邢义田与信立祥的研究表明,汉代画像石、画像砖中的独幅故事图像并不缺乏时间意识④。刘敦愿[4]与陈葆真[5]也总结了魏晋之前绘画中表现时间的方式与构图类型。然而值得注意的是,10到12世纪,随着山水画的成熟,中国故事画中空间与时间的表现手法更加丰富,并在东亚地区产生影响深远。特别是以《信》卷为代表的日本故事绘卷,在与中国新传入的时空样式互动的同时,早先的传统也一再复兴,呈现一种既关联又新意频出的时空结构。

一、《信》卷中的时空

《信》卷图绘的故事缘于《古本说话集》卷下第六五“信浓国圣事”或《宇治拾遗物语》卷八第三“信浓国圣事”⑤,描绘了在信贵山中修炼的僧人命莲的神异故事,共有三卷。各卷高皆31.7厘米,长度各不相同,由多纸拼合。第一卷《山崎长者卷》,讲命莲化斋用的飞钵将吝啬长者(富翁)的粮仓移入山中,长者一路追赶入山哀求后,命莲命斋钵将仓中粮食归还;第二卷《延喜加持卷》,讲醍醐天皇病重,命莲在山中施法治愈天皇,派剑之童子展示神迹,又谢拒天皇厚酬,继续隐居;第三卷《尼公卷》,讲命莲的姐姐尼公四处寻找弟弟的下落,最终在大佛的启示下找到命莲。

绘卷使用了中国传统的左图右文的形式,现二、三两卷中附有绘词。但与宋代故事卷如《晋文公复国图》《中兴瑞应图》,一段文字后图绘一个情节不同。绘词只出现在卷首与卷中两处,在一段长长的文字后通常附有多个情节。我们认为这一做法是为了满足构建连贯时空的需要。

1.空间的处理

《信》卷的三卷都围绕信贵山中命莲修炼的小屋展开,绘词所隔开的画幅通常都完整表现了一次从山外世俗世界到命莲修炼处的空间转换。如《延喜加持卷》,敕使从皇宫大门,一路走到山中命莲修炼处(为叙事的完整,最后一个场景又跳回到了皇宫内的宫殿)。绘词之后,在剑之童子向天皇展示神迹后(童子从山中飞到皇宫,也是一次山内外的空间转换),敕使为了向命莲转达天皇的感谢再一次重复了这一行程。《尼公卷》中,尼公从山中一路跋涉经过两处村庄,至东大寺,最终到达信贵山。文字后则是姐弟相见的两个场景。《山崎长者卷》虽然绘词佚失,但长者从家中开始,一路追踪米仓,到达命莲处,也完成了一次场景转换。最后一处场景又回到长者家中。在这一场景之前有大片的空白,且又是两纸交接处,原绘词很可能就设在此处。也就是说,绘卷的设计者是以一次完整的空间转换作为设置绘词位置的标准。

在表现山外场景时,人物通常会活动在一个连贯的空间中。如《山崎长者卷》起首从长者家到郊外的河岸、山路;《延喜加持卷》起首皇宫大门内外;《尼公卷》中段的村庄内外。这些场景具有一致的俯瞰视角与空间比例,体现出构建连贯且统一的空间逻辑的努力。

但当场景转换到山中命莲修炼的小屋时,连贯的空间通常被云雾、高山打破,以示世俗世界与神圣的信贵山的不同。与之相似的,《延喜加持卷》出现的两处天皇寝宫;《尼公卷》中的大佛寺也都孤立于其他空间,也应是出于突显其空间神圣性的目的。

2.时间的表现

《信》卷使用了卷轴故事画中常见的自右向左的叙事方向。在对卷轴左开右合的观看过程中,空间的逐渐转换也暗示了时间的演进。

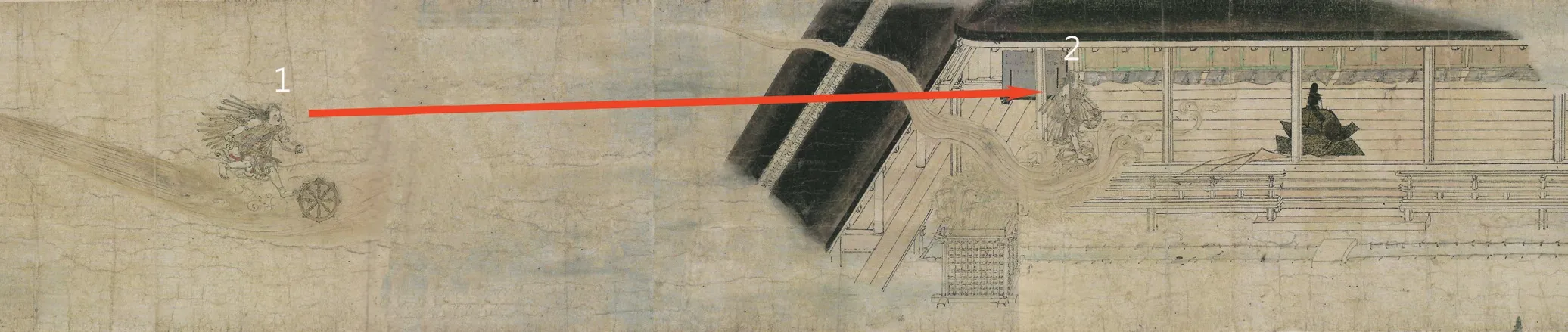

山外的连贯场景中,随时间的演进,故事中的重要人物在不同空间一再出现。如《山崎长者卷》起首部分的戏剧性场面:命莲的斋钵将长者家的粮仓运走,引起了人群的慌乱。从右向左分别是后院、粮仓所在庭院、大门、门外河岸、岸边小径几处场景。起始处,后院的红鼻僧、年少僧人与前院中戴长帽的长者、五位披发女子、仆人等人惊恐地注意到斋钵冲破仓门将粮仓抬起。在粮仓的左边,人群(包括那两位僧人、五位女子与仆人)蜂拥冲出院门,院门外长者已骑上马,望向左侧已在半空中的粮仓与斋钵,岸边的行路者也被这一神迹所惊吓。沿小路向左,骑马的长者已经与那个年少僧人与四名仆从紧追前方飞翔着的粮仓与斋钵。在这一连贯场景中,不同故事时间中的长者、僧人、斋钵与粮仓都出现了三次(图1)。

图1 山崎长者卷 卷首“飞仓”“追仓”情节

这种表现方式还出现在《延喜加持卷》开头皇宫大门内外。由于天皇生病,僧侣无法医治,敕使去请命莲。敕使出现两次,一是在宫门内向外行走,二是在宫门外上马准备启程(图2)。《尼公卷》中前半段,尼公向村民打听弟弟的下落。在一个完整的村庄的内外,尼公出现了三次,右侧的尼公正走向村庄,村庄内尼公坐在屋檐下与人交谈,左侧穿过村庄的尼公再次启程,向旅人问路(图3)。

图2 延喜加持卷 卷首“敕使出宫”情节

事实上,如果我们将这些连贯的场景视为一个真实的空间,那么人物的重复出现就显得不符合现实的逻辑。画师显然也注意到了这一点。这些重复的人物要么被设置得间隔较远,这样在绘卷的开合过程中,不会出现在同一视域的中心;要么会设置一个明确的分隔物,如房屋、院墙、大门等,在划分空间的同时,也暗示了故事时间上的差异。

画卷中也会出现同一建筑不合逻辑的连续出现的场景。在第一卷中部,当长者在小屋见到命莲请求归还米仓时,在远处群山与云雾掩映下展示了米仓的屋顶。紧接着下一场景就又出现了米仓的全景(图4)。《尼公卷》中当尼公最终见到命莲后,也先后展现了两个命莲修炼的小屋(图5)。此两处场景中重复出现的建筑都用高山巨石明确分隔,以特别强调故事时间的不同。

图4 山崎长者卷 卷中“归还米仓”情节

图5 尼公卷 卷尾“姐弟相见”情节

3.时空的错位

需要指出的是,《信》卷虽然保持了整体时间方向的一致,但仍有逆时间线的情况出现。如《延喜加持卷》起始敕使受命寻找命莲一段。故事中此前还有高僧赴皇宫为天皇治病的情节。高僧出现在宫门外,右边是正准备出宫门的敕使。这就形成了一个时间的回折线(图2)。另如《延喜加持卷》中,命莲派剑之童子赴皇宫展示神迹一段,出现两个童子。右方的童子已飞至皇宫中,而左方的尚在行进。观看时会出现先看到童子已到皇宫,再见到童子还在空中飞行的时间错位(图6)。

图6 延喜加持卷 卷中“剑之童子”情节

此外,还值得注意的是同一建筑空间中人物近距离多次出现的异时同构手法。如《尼公卷》卷中部,尼公在东大寺大佛前祈祷,在梦中受到大佛的指引。场景设于东大寺大佛殿。殿内外尼公共出现了四次。殿内三次,右为祈祷,左为打坐,中为倒卧休息,三个情节以殿门的立柱相隔。殿下台阶左侧是第二天启程的尼公(图像中大殿的门外还出现了两次尼公,但身上有涂改的痕迹,应该是画师失误)(图7)。该卷卷尾,尼公跋山涉水最终见到命莲,在命莲修炼的小屋——不大的空间中二人都出现了三次。这三次通过建筑的隔间分隔,从右至左的三个场景,分别是尼公赠衣、二人交谈、尼公与命莲共同生活(图8)。

图7 尼公卷 卷中“东大寺梦示”情节

图8 尼公卷 卷尾“姐弟相见”情节

以上两种时空错位的表现方式展现了画师在时空建构上的灵活性,但也与《信》卷整体的时空逻辑不一致,也不符合卷轴的观看逻辑。

二、《信》卷与10到12世纪中国故事画卷中的时空

故事图像在中国有着悠久的历史,也形成了多样的时空表达手法。诸多学者已经指出其对日本的影响。如日本法隆寺大宝藏院藏“玉虫厨子”须弥座中间柱状束腰部分的“舍身饲虎图”(7世纪),与敦煌莫高窟第254窟主室南壁“萨埵太子本生图”在空间构图上的相似[6]。再如图绘佛教始祖释迦牟尼诞生、修行、成道等传奇故事的《绘因果经》长卷残片(8世纪,奈良国立博物馆)与1985年长安县兴教寺附近出土的唐初青石槽线刻画《捣练图》⑥,都构造了一个横向的连贯空间,各人物群组的活动以树石分隔,空间表现手法基本相同(图9、图10)。

图9 绘因果经 8世纪 局部 佚名 奈良国立博物

图10 长安县兴教寺青石槽线刻画 捣练图 初唐 摹本

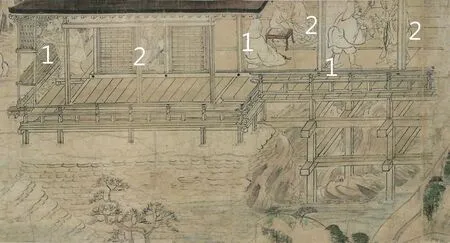

“客观性山水”的空间塑造也影响了山水人物画的创作。如11世纪后期出现的《西园雅集图》《龙眠山庄图》等文人纪游图卷。这类画作虽然未必可以视为传统意义上的故事画,也不特别强调活动时间的先后,但在空间的表现上却手段多样。如传为刘松年与马远所作的两卷《西园雅集图》(台北故宫博物院本与纳尔逊-艾金斯博物馆本),各个文人群组的活动,散布于一个完整的、符合空间逻辑的山水画卷中。文人活动的空间既被树石所分隔,又用小径、桥梁加以巧妙贯通(图11)。

图11 西园雅集图 局部 刘松年 台北故宫博物院

在一个符合自然空间逻辑的山水长卷中,使用自然元素合理构建故事情节展开空间的追求,在被认为是作于12世纪中期《洛神赋图》摹本(北京故宫乙本)中也有体现。此卷并没有严格遵循六朝的原本,在将故事图像补充得更完整的同时,空间的塑造也体现了当时山水人物画的新进展。邂逅、定情、情变、分离、怅归诸情节以树石、烟云、水岸分隔,相对独立,情节内部也有意识地设置了小径贯通(图12)。如果我们将北京故宫乙本与其他几卷较能还原六朝故事画风的《洛神赋图》的摹本(如辽博本、北京故宫甲本、弗利尔甲本⑦)稍作比较,就可以发现,相对于后者缺少统一空间逻辑的,以树、石生硬分隔出的一个个类似于舞台的人物活动空间(图13),宋代故事画卷在符合自然空间逻辑的山水空间中,合理安排故事情节上所获得的进步是一目了然的。

图12 洛神赋图(宋摹本)局部 顾恺之(传) 北京故宫乙本

图13 洛神赋图(宋摹本)局部 顾恺之(传) 北京故宫甲本

日本12世纪后期突然出现的这批故事绘卷明显与这次变革有关,因为在此之前还未在日本故事画中发现对横向连贯空间的塑造。而《信》卷中的时空样式也与北宋乔仲常的《后赤壁赋图》有诸多相似之处。《后赤壁赋图》是当时不多的,根据具有一定故事性,并有明确时空转换关系的文人纪游类文本创作的作品。画卷整体以发生时间的先后,呈现了从“岸边——家宅——赤壁——家宅”的空间转换。卷首“二客从予过黄泥之坂”到“归而谋诸妇”,分设于岸边与苏轼家中。两情节间以大面积的水景分隔,但却又用小桥贯通两个时空情节(图14)。这与《山崎长者卷》的起首部分,从长者家到郊外的空间处理基本相同(图1)。

图14 后赤壁赋图 卷首部分 北宋 乔仲常

中段部分,从“复游于赤壁之下”到“登舟放乎中流……孤鹤横江东来”是对所游览的赤壁地区的全景描绘,苏轼与友人夜游赤壁的诸多情节按时间先后在其中一一呈现,各活动之间皆用巨大的山石分隔。图末“就睡梦二道士”与“开户视之”情节连续两次出现苏轼及其家宅。这一明显不符合空间逻辑的转换,画家以贯穿画幅的树石分隔,切断了所有可能的空间连接,以强调两处情节的时间差异(图15)。这种对时间边界的强调也同时出现在北京故宫乙本《洛神赋图》最末一段,曹植夜坐与东归两个近距离场景间横亘着的巨大岩石(图16)。而在《山崎长者卷》卷中接连出现的粮仓与《尼公卷》卷尾两个山中小屋间的巨石,也是以同样的方式强调了不同的故事时间(图5)。

图15 后赤壁赋图 卷尾“就睡梦二道士”与“开户视之”情节

图16 洛神赋图 (宋摹本)卷尾“夜坐”与“东归”情节

三、12世纪后期日本故事绘卷与早期故事画

《信》卷中时空表现样式的来源是多样的。如上文所说《尼公卷》中两处在同一建筑空间下的异时同构(图7、图8),从未出现在宋代文人纪游画像中,反倒是南宋耕织题材的画作中有类似的手法。如传为南宋梁楷的《蚕织图》(克利夫兰博物馆藏),描绘了从养蚕到织布的诸多情节,各情节不可能同时发生,但都被安排在同一建筑群的不同房间内(图17)。另一佚名南宋《蚕织图》(黑龙江省博物馆藏),表现了类似的空间,下方的文字还标明不同节气时间,如“谷雨第一眠”“第二眠”“第三眠”等,各有七到九天的时间差,也都被置于一个建筑内,以门柱分隔(图18)。

图17 蚕织图局部 南宋(传) 梁楷 克利夫兰博物馆藏

图18 蚕织图 南宋 佚名 黑龙江省博物馆藏

图19 敦煌莫高窟423窟 隋 “须达拏太子本生全图”中“婆罗门求象、施象、受罚”诸情节

但这可能并非是《信》卷相关处理方式的直接来源。我们注意到敦煌莫高窟隋423窟中“须达拏太子本生全图”的太子施象故事中,求象、施象、受罚诸情节发生于同一宫殿群组的不同空间(图19)。而此壁画中依托场景布置情节时也时常会出现故事时间的回折、跳跃。这也与《延喜加持卷》中两次出现时间线回折的处理方式相似。

大石风流蕴藉,小石旖旎妩媚,高平条拗晃漾,般涉拾掇坑堑,歇指急并虚歇,商角悲伤宛转,双调健捷激袅,商调凄怆怨慕,角调呜咽悠扬,宫调典雅沉重,越调陶写冷笑[注]周德清:《中原音韵》,转引自《影印文渊阁四库全书》卷下,第1496册,台湾商务印书馆1986年版,第695页。。(以上十一调)

事实上,《信》卷中带有的早期绘画特征不在少数。卷中以线勾勒的圆形山丘,“伸臂布指”式的树木形态,以及用并不成熟的皴染结合的方式塑造山石结构,都接近唐代画风。《延喜加持卷》中敕使第二次去往命莲修炼处途经的风景,也与正仓院所藏唐代琵琶捍拔上的图像《胡人骑象鼓乐图》中远处飞翔着燕群的平远景致非常相似(图20、图21)。

图20 延喜加持卷 风景局部

图21 琵琶捍拔图像 胡人骑象鼓乐图 局部 唐代 正仓院藏

小川裕充认为《信》卷体现出了一种吸取唐代与五代、北宋山水新技法的折衷倾向[1]。这无疑是正确的。我们想进一步指出,从对时空的处理上看,这种折衷在12世纪后期的一批日本故事绘卷中都有所体现。如现藏于出光美术馆的《伴大纳言绘卷》是以清和天皇时期“应天门之变”为题材的历史故事画卷。此绘卷第二卷后段,绘舍人家的孩子和伴大纳言司库的孩子发生争执一段,孩子打架、司库踢舍人孩子、司库孩子被带走一系列情节在近距离、毫无分隔的空间中,以毫不在乎时间逻辑的方式展开(图22)。

图22 伴大纳言绘卷 卷二卷尾“孩子争执”情节

同一空间下多情节时间的并置在10-12世纪的中国历史故事画或文人纪游画卷中已极难看到,只出现在宗教故事壁画中。如北宋开化寺壁画“华色比丘尼品”中故事刑场一段。比丘尼与强盗即将被活埋的土坑右上方。紧临着的就是比丘尼被虎狼掘墓得以幸免的场景,再右上方比丘尼正向众人诉说自己的遭遇。以上几情节发生于一个完整的空间中,也并无任何空间分隔(图23)。而这一处理方式与印度早期佛教故事画,如桑奇大塔西门左侧立柱的“睒子本生”浮雕(公元前1世纪)以及佛教美术传入中国后的莫高窟第254窟(北魏)“萨埵太子本生图”中时空混沌的异时同构,在观念上是相似的。当然开化寺壁画的空间表现要成熟得多。

早期宗教故事画的时空样式在《伴大纳言绘卷》中还不止一处。上文所说两个孩子发生冲突的情节,以此为核心,左右两边安排了大量目睹了这一事件的人群,占用了相当长的画幅。中间的冲突或许还有“异时”,但从右至左的人群却没有随着画卷的展开呈现出时间的演进(图24)。同绘卷的第一卷,起始就是应天门着火的情节。在一个更长的画幅中,人群穿过右侧会昌门与左侧的朱雀门,蜂拥向中间正熊熊燃烧的应天门,形成一个完整连贯的空间。虽然有着故事画卷所常见的空间转换,但时间却凝固在这一瞬(图25)。

选取故事的瞬时场景加以图绘看似与早期画像石中的独幅故事一致,但这种构图样式可能与7世纪后的宗教故事画的关系更为紧密。在上文所举日本8世纪《绘因果经》的“降魔变”部分(醍醐寺藏)中,佛陀位于一个横长画幅的正中,邪魔从左右两个方向发起了攻击(图26)。虽然从下方经文与图像的对应上看,从右至左体现了文本的先后,但所有神魔的行为本身却是发生于同一时间。而对于卷轴观看方式的忽视也表明,这种时空表现手法可能来自于更早期的,适合于整体观看的宗教壁画。

图26 绘因果经 8世纪 “降魔变”部分 佚名 醍醐寺藏

图27 法然上人绘传 卷七中部 东京国立博物馆

余论

应该说,12世纪后期日本故事绘卷中的时空样式是隋唐时期传入的宗教故事画,与较新的文人纪游图卷的时空样式的杂合。而这种判断似乎需要在中日绘画交流史的讨论中得到印证。

高居翰认为,中国绘画传入日本的两次浪潮,前一次被称为“古渡”,发生在12到14世纪间。传入的主要媒介是日本入宋僧与赴日宋僧,所携带的作品大多是禅师肖像和佛道题材人物画,并有少许作为馈赠礼物的花鸟画[9]。而他所说的古渡中国画,更多发生在南宋之后。如果日本学者对于《信》卷制作于1170年到1190年前后的推定正确的话,那么在此之前的宋代山水人物画卷的时空处理样式在南宋初年,更准确地说在宋孝宗即位之前就应该已经传到了日本,并为画师熟知。

唐宋时期中、日两国的文化交流早已为学界一再关注,并不乏对中国绘画流播日本的讨论,但关注点大都落在佛画的传播上。如空海(774-835)带回的两界曼荼罗与真言祖师像;圆珍(814-891)带回的白描《五部观心》等。罕见对故事画传播的讨论。随着唐王朝的衰亡,遣唐使制度终止。10世纪日本又连续发生贵族和武将的叛乱,仿自唐朝的律令制度趋于瓦解,日本采取锁国的态度,官方的往来基本断绝,日僧赴中国也大大减少。直到960年赵宋统一中国,两国的往来交通渐趋增多,宋开往日本的船只几乎年年不绝。官方文书与赠礼往来也时有出现[10]237-254。文献中记载,入宋僧奝然带回了旃檀释迦像和十六罗汉像。成寻在太平兴国寺传法院时获得了还未刻版印刷的新译经和佛画,可能托弟子赖缘等带回了日本[10]286-288。同样未见到日僧对故事画的特别兴趣。

事实上,按现有史料记载,我们恐怕无法获知唐宋时期的故事画卷具体是如何传入日本。但当时传入的绘画肯定远超文献的记载。如日本的圣武天皇于天平胜宝八年(765)去世后,光明皇太后将天皇生前的600多件宝物捐给东大寺,其目录记在《东大寺献物帐》中,其中不乏带有“大唐”字样的绘画,包括蓬莱山水、唐宫殿之类[11],以空间塑造为表现手段的绘画主题。这些绘画如何影响了日本本土创作,特别是那些更具本土风格的女绘作品如何应对这种传播仍然是学界需要深入讨论的问题。

而对于12世纪出现的这批故事绘卷,由于并未体现出北宋文人纪游山水画技法的直接影响,日本画师师法这类作品的可能性似乎并不大。但故事画中的时空样式与具体的画法不同,更类似于一种解决图像叙事问题的角度与观念。

用图像合理再现一个完整的故事,需要解决时间叙事的连续性与空间建构的统一性的问题。可以注意到的是,早期佛教故事画中时间线索的混乱与空间逻辑的分裂。随着唐宋时期山水画构建合理空间逻辑能力的增强,故事画的制作也迅速吸收了这一新进展。发展出了在连续空间中利用距离与景物合理建构时间边界,创造出了符合故事时间的线性特征与观看逻辑的时空叙事的新方法。唐宋时期的遣唐使与入宋僧们,在中国生活与学佛的过程中,想必是见过且熟悉唐代壁画中的佛教故事画,并对北宋山水人物画卷与文人纪游图卷印象深刻。也许时空处理的技巧是以一种潜移默化的方式在日本传播。绘卷的作者大多是职业或宫廷画家,他们通过各种渠道了解到了北宋构建连贯时空的新样式,但作为熟知早期处理方式的他们,也可能更愿意以一种折衷的方式吸收新的样式,以解决手卷这一形式对故事画时空处理提出的新问题。

12世纪之后,连贯空间中的多情节故事画卷类作品在中国已并不多见,如《晋文公复国图》(大都会艺术博物馆藏)、《中兴瑞应图》(天津博物馆本与龙美术馆本)、《文姬归汉图》(台北故宫博物院藏)都是多幅单情节故事画卷。反倒是日本13至14世纪的故事画,仍多有与《信》卷类似的时空结构,如《法然上人绘传》(东京国立博物馆藏)、《华严宗祖师绘传》(高山寺藏)、《一遍圣绘》(东京国立博物馆藏)等。在东京国立博物馆所藏《法然上人绘传》卷七中部(图30),构建了一段与《尼公卷》极为相似的横长连续空间。从皇宫内发布赦免令开始,宫墙外一段苍翠的山林左侧,敕使正在一个简陋的草屋中为法然为带来了被赦免的消息,再左方的院墙之外,法然与众弟子已经启程上路,不过坐在驾笼中的法然并未露出真容,避免了主角在一个连续空间中的重复出现。或言之,那些异时同构与跳跃的时间线已大大收敛,而在更多的作品中甚至消失不见了。

— —

注释:

① 所谓女绘一般是指平安时代的物语绘,深受贵族女性喜爱,其显著特征是“引目钩鼻”;男绘一般指主要指专业画家制作的,以墨线为主的画作。(真保亨.唐绘与大和绘[M]//戚印平,译.王勇,上原昭一.中日文化交流史大系(艺术卷).杭州:浙江人民出版社,1996:48。

② 20世纪日本学者曾因第三卷描绘了治承四年(1180)东大寺被火灾焚毁前的场景,第二卷中所绘清凉殿与保元二年(1157)年新建的描述相符,因而将其上限定在1157年左右。(伴久仁子.信貴山縁起絵巻」に於ける画面構成[J].哲学会誌,1981(5))但奈良国立博物馆最新的研究则将年代降至1170-1190年前后。(奈良国立博物館,東京文化財研究所.国宝信貴山縁起絵巻調査報告書(研究·資料編).2020)。

③ 18世纪的日本学者藤原韶光曾认为此卷是平安时代后期的天台僧,鸟羽僧正觉猷(1053-1140)的作品。(藤原経世.信貴山縁起絵の詞について[J].美术研究,1938(151))宽政七年(1795)出版的藤井貞幹.好古小录.也认为此卷是“觉融(猷)画”。但现代对于画卷制作年代的认定基本否定了觉猷为作者的可能。(笠井昌昭.信貴山縁起絵巻と鳥羽僧正覚猷の問題[J].人文學,1967(12))。

④ 邢义田通过对武氏祠中的三幅荆珂刺秦图像的对比,指出此三图中包含有五个先后的时间段落(邢义田.汉代壁画墓的发展和壁画墓[M]//秦汉史论稿.台湾:东大图书公司,1987:418-488)信立祥则指出在汉代祠堂后壁中出现的“车马出行图”“车马停放图”与“庖厨图”“祠主受祭图”等情节的发生有时间差,指出时人“就已经出现了用具有时间差的几幅画像来表现同一事件发展过程的艺术表现手法”。(信立祥.汉代画像石综合研究[M].北京:文物出版社,2000:115)。

⑤ 绘词中所书文本与《古本说话集》和《宇治拾遗物语》内容相近,但表述并不完全一致。详见:田中惠.信貴山縁起絵巻の構造を読む[J].岩手大學教育學部研究年報,2003(2);大西春香.国宝信貴山縁起絵巻第一巻(山崎長者巻)に関 する一考察[J].國文學,2020(3); 西春香.国宝信貴山縁起絵巻第二巻(延喜加持巻)再考: 扶桑略記と山槐記をめぐって[J].国文学,2021(3)。

⑥ 兴教寺石槽线刻画详情与鉴定,刘合心.陕西长安兴教寺发现唐代石刻线画“捣练图”[J].文物,2006(4)。

⑦《洛神赋图》后世摹本的梳理、断代与风格问题,详见陈葆真.“洛神赋图”与中国古代故事画[M].杭州:浙江大学出版社,2012:301。