2019~2022年东莞市院前急救创伤患者流行病学特征

张雪莹,王 妤,魏方新,林德辉

南方医科大学第十附属医院1急诊科,2口腔科,广东 东莞 523000;3暨南大学护理学院,广东广州 510630;4暨南大学附属第一医院,5石牌街暨大社区卫生服务中心,广东 广州510630

创伤指外界环境对机体的组织器官以及患者的心理造成的急性损害。与其他疾病相比,创伤具有较强的可防可控性,在创伤可能发生之前,掌握创伤患者院前急救的发生规律和特点,采取切实有效的预防措施,可以降低创伤引起的损害[1-5]。既往研究调查了不同地区的院前急救情况,但缺乏针对创伤疾病以及东莞市的相关内容[6-10]。由于经济与文化的差异,不同地区的院前急救创伤情况会出现不同特点。本研究通过对2019~2022年东莞市急救中心院前创伤急救患者的流行病学信息进行分析,探讨本地区创伤流行病学的现状及趋势,为防控创伤发生和提高创伤院前救治水平提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本研究收集了2019年1月1日~2022年12月31日东莞市急救中心120调度指挥系统数据库中54 142例急救创伤病例的资料,包括年龄、性别、所属区域、呼叫时间、致伤原因及救治情况等。纳入标准:初步诊断为创伤;院前病例资料完整。排除标准:急救期间中途退车、无患者或拒绝抢救、治疗和不配合登记信息。其中重复数据179条,未接受院前治疗(包含急救期间中途退车、无患者或拒绝抢救、治疗)6543例,资料不全(包含不配合登记信息)11 517例,最终纳入35 903例急救创伤病例进行分析。本研究已经取得南方医科大学第十附属医院(东莞市人民医院)伦理委员会审查批准(批件号:KYKT2023-011)。本研究在研究过程中严格遵循以下原则:知情同意原则、保密原则、不伤害原则。

1.2 方法

按致伤原因将创伤分为以下9类:交通事故伤、跌倒伤、坠落伤、暴力事件、动物抓伤、电击伤、爆炸伤、机器伤、其他原因。应用描述性流行病学方法,对创伤患者的人群、时间、地区分布特征及创伤原因进行分析。

1.3 统计学分析

采用Excel2021软件建立数据库,采用R4.2.1软件进行统计分析。正态分布的计量资料以均数±标准差表示,非正态分布的计量资料以中位数及四分位间距表示;计数资料以n(%)表示。

2 结果

2.1 创伤患者一般资料

35 903例创伤患者中,2019~2022年每年的创伤患者数分别为8708、8382、9470、9343 例。患者年龄1~100(41.32±17.85)岁。男性22 673 例(63.2%),女性13 230例(36.8%)。中青年(18~65岁)创伤患者30037例(83.7%)。

2.2 创伤患者致伤原因及年龄分布特点

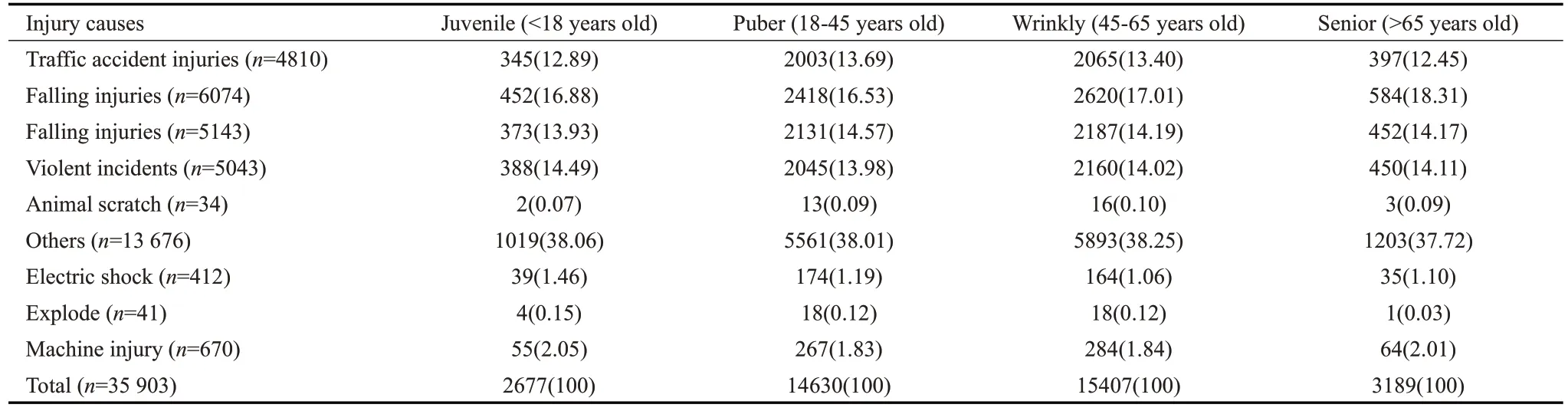

在创伤患者具体致伤原因中,以跌倒伤、坠落伤、暴力事件、交通事故伤为主,其次还有机器伤、电击、爆炸、动物抓伤。未成年人(<18岁)2677例(7.5%);青年人(18~45岁)14630例(40.7%);中年人(45~65岁)15407例(42.9%);老年人(≥65岁)3189例(8.9%)。不同年龄创伤患者致伤原因分布特点不同(表1)。

表1 不同年龄创伤患者致伤原因分布特点Tab.1 Distribution characteristics of injury causes in trauma patients of different ages[n(%)]

2.3 创伤患者受伤部位分布特点

35 903例创伤患者的受伤部位包括头部、面部、颈部、胸部、腹部、腰背部、上肢、下肢等,其中发生率由高到低依次为头部、下肢、上肢、面部。

2.3.1 不同致伤原因患者受伤部位分布特点 跌倒致伤的前3个受伤具体部位依次为头部、下肢、上肢;坠落致伤的前3个部位依次为头部、下肢、腰背部;暴力事件致伤的前3个部位依次为头部、面部、下肢;交通事故致伤的3个部位依次为下肢、头部、上肢。不同原因致伤的创伤患者受伤部位分布情况(表2)。

表2 不同致伤原因患者受伤部位分布特点Tab.2 Distribution characteristics of injury sites in patients with different causes of injury[n(%)]

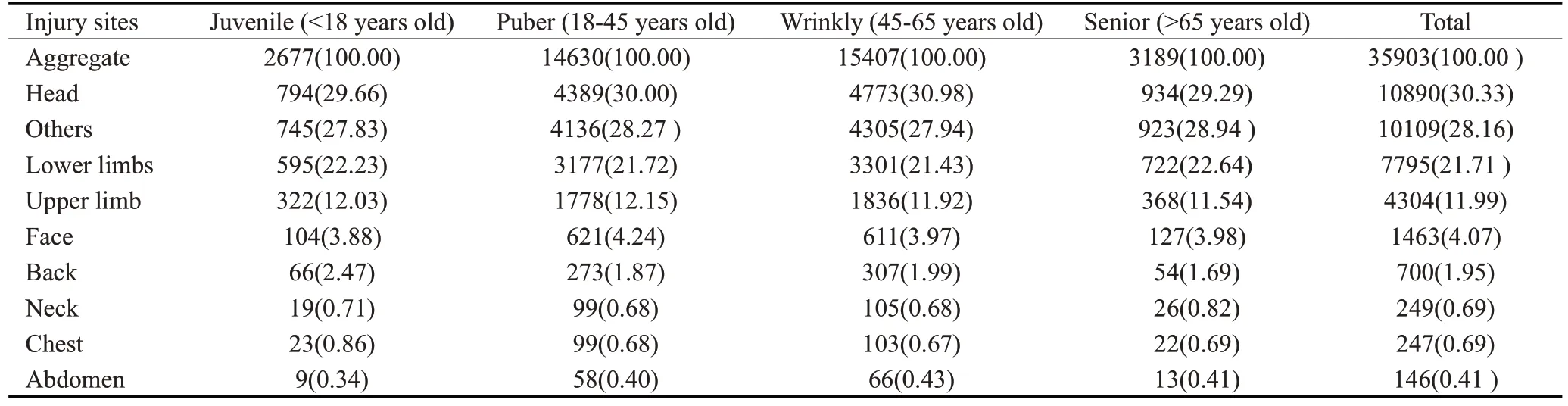

2.3.2 不同年龄患者受伤部位分布特点 35 903例创伤患者中,创伤患者受伤部位前5位依次为头部、其它、下肢、上肢、面部。在每个年龄人群中,受伤部位前5位均为头部、其它、下肢、上肢、面部(表3)。

表3 不同年龄人群受伤部位分布特点Tab.3 Distribution characteristics of injury sites among different age groups[n=35 903,n(%)]

2.4 创伤发生时间分布特点

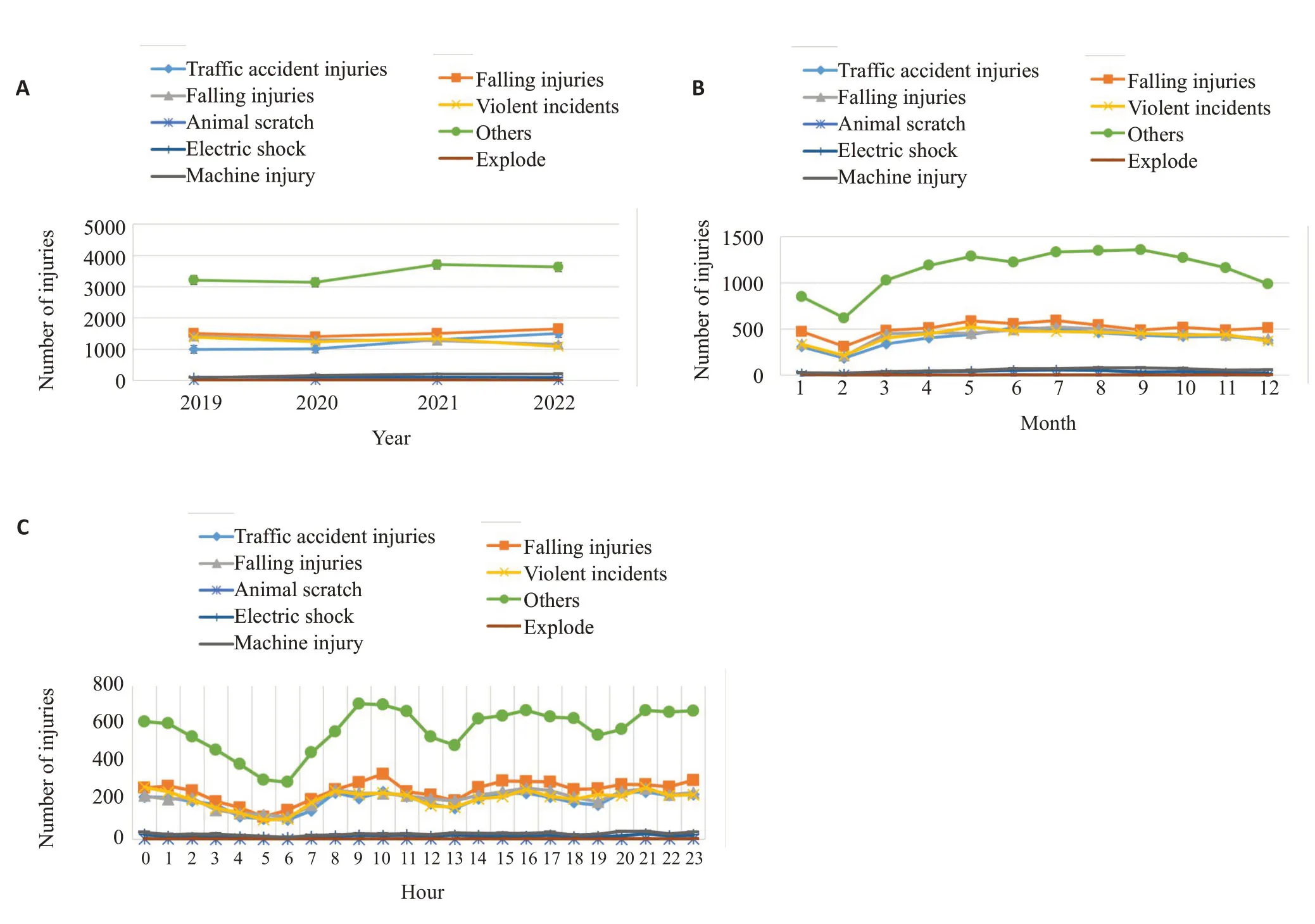

35 903例创伤患者创伤发生时间呈现一定的年份、月份、时点分布特点(图1)。2019~2022年每年交通事故伤、跌倒伤、其他原因致伤和机器伤发生例数呈增长趋势;坠落伤和暴力事件致伤发生例数呈下降趋势。每年的6~8 月创伤患者较多,分别占9.46%、9.91%和9.63%;2月创伤患者较少(4.38%)。创伤多发生在每天9、10、16、21时,分别占4.86%、5.07%、4.99%、5.05%,凌晨4、5、6时发生最少,分别占2.74%、2.20%、2.22%。跌倒伤在10时发生最多;坠落伤多发于8、16、21时;暴力事件致伤多发于0、8、16、21时;交通事故伤多发于0~1、8~11、14~17、20~23时。

图1 创伤患者时间分布特点Fig.1 Time distribution characteristics of trauma patients.A: Distribution characteristics of trauma patients in different years;B: Distribution characteristics of trauma patients in different months;C:Distribution characteristics of trauma patients at different time points.

2.5 不同致伤原因患者地区分布特点

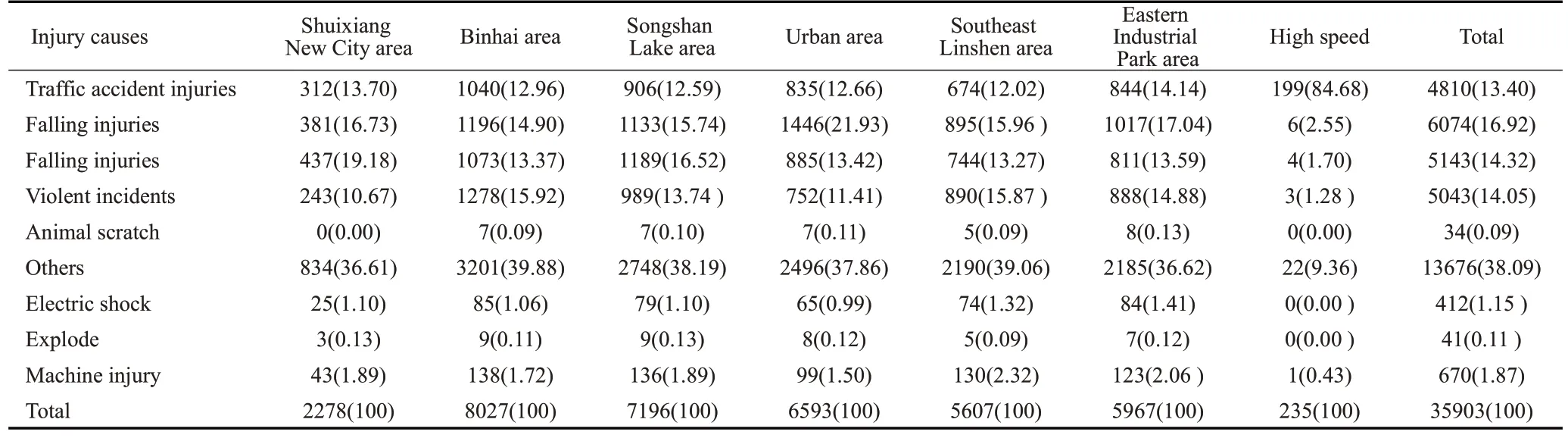

35 903例创伤患者中,除了发生在高速路上的235例(0.7%)外,在东莞市6个区中,以滨海湾片区发生创伤例数最多(n=8027,22.36%),其次为松山湖片区(n=7196,20.04%),水乡新城片区占比例最小(n=2278,6.3%,表4)。

表4 35 903例创伤患者各区分布特点Tab.4 Distribution characteristics of 35 903 trauma patients in different regions[n(%)]

2.6 救护车到达现场时间

大部分创伤患者(69.43%)救护车到达现场的时间低于15 min,中位时间12 min,四分位数间距为9~17 min。东莞市各行政区域到达现场中最长的为水乡新城片区、东南临深片区、东部工业园片区,均为13 min;最短为高速路,为11 min。

3 讨论

本研究发现在2019~2022 年的35 903 例创伤患者,男性患者明显多于女性患者,这与之前国内类似研究结果一致[11-12]。这可能与男性从事交通运输、建筑、重体力劳动和危险工作的比例高于女性,更容易出现坠落、交通、暴力等创伤有关。本研究显示东莞市创伤患者以中青年人群为主,占比达83.7%,这与青岛市、连云港市的研究结果相似[13-14],这可能与这些城市均为产业经济较发达地区,中青年劳动力密集[15]有关。由于年轻人生活活跃,敢于尝试高风险活动,工作和生活中往往由于缺乏安全经验更容易发生意外伤害。因此,应加强工地和工厂安全管理,尤其是中青年人群工作安全事故预防宣传和教育。

本研究发现,跌倒伤是东莞市院前急救中最常见的致伤原因。既往研究中跌倒是老年人常见的致伤原因[16],跌倒伤则与人口老龄化和工作、居住环境的相关性较高[17]。随着我国老龄化社会的进展,有报告预测2030年东莞市60岁以上老年人153万,占比13%,65岁以上人口82万,占比7%[15]。本研究的结果与国内其他城市研究结果基本一致[17],说明跌倒致伤问题普遍存在。因此,在老年人经常活动的场所,如家庭、公园广场、老年人活动室、运动健身场地加强预防跌倒的宣传,制定防跌倒的安全措施是非常重要的。

本研究结果显示交通事故伤是每个年龄段人群的重要的致伤原因,且交通事故伤逐年增加,这可能与城市交通拥挤和车辆数量的增加[18-19]。一方面政府在加强交通道路建设的同时进行广泛交通安全知识教育,增强广大市民的交通安全意识非常必要;另一方面相关机构应加强驾驶员安全驾驶培训,严格执行相关交通法规,以规范驾驶员的安全驾驶行为。

本研究发现头部是最常见的受伤部位。头部伤害通常会导致颅脑损伤等严重的后果,因此在进行高风险活动强调佩戴头盔是一种有效的保护措施可有效减少头部受伤的风险[20-21];为了最大程度地减少头部受伤后的严重后果,事故现场紧急救援和急救培训也应得到充分重视[22]。

本研究发现东莞市创伤发生有较强的时间和分布特征。在时间分布上,每年6~8月创伤发生较多,2月最少;每天9时、10时、16时、21时是创伤发生的高峰时段,凌晨4~6时发生率较低。这种时间分布特征与东莞市的气候特点与人民的日常生活规律密切相关,这些因素在其他相关研究中也得到证实[18-22],也有研究表明高温天气导致创伤事故高发[11,19,22],这可能与气候影响个体身体和心理健康有关。因此,加强创伤高发时段交通和公共场所的管理,提高公众的安全意识,能有效降低创伤事故的发生率;在创伤高发时段保障急诊救援资源,包括救援人员和救护车数量、畅通生命救治通道,以确保救护人员在最短时间内到达现场进行创伤救治。在空间分布上,本研究发现滨海湾片区和松山湖片区创伤发生例数最多,水乡新城片区创伤发生例数较少。这可能与不同片区人口密度、交通流量、经济发展水平等有关[23]。滨海湾片区和松山湖片区作为东莞市的重要工业区域,人口密集,经济发展较快,创伤发生例数相对较多。

本研究结果显示东莞市创伤救护时大部分创伤患者(69.43%)低于15 min,中位数为12 min。创伤属于“时间敏感性”疾病,强调创伤救治的迅速反应[24],严重创伤患者实施急救的反应时间是影响抢救成功的重要因素。美国出诊的反应时间是4 min[23],日本东京为5.5 min,德国的院前出诊反应时间为5 min[25],中国医院管理委员会院前急救中心(站)管理委员分会制定的急救反应时间小于10 min(特大型城市除外)[26]。国内城市院前医疗急救人员到达现场的平均时间为10~15 min(乡镇约为30 min)[27]。东莞市院前急救反应时间高于国内平均水平,但与国家要求以及美国、日本、德国相比还存在一定差距,这值得我们进一步思考,如何优化院前急救系统,缩短急救反应时间,以提高院前急救创伤的救治效果。在创伤患者现场自救及互救方面,德国的普及率达80%,美国受过培训的人达30%[27],而我国目前掌握急救知识的人口不足总人口的1%[28]。若必须依赖专业的医护到场后才开始抢救,将导致许多患者耽误了最佳的抢救时机[29]。因此,政府、医疗机构和社会各界需要共同努力,加强公众现场自救及互救能力训练[30]。只有通过不断优化急救系统,引入先进技术,并加强培训和宣传,才能最大限度地减少床上发生、提高院前急救效果,挽救更多创伤患者的生命。

综上,东莞市创伤患者的特征和分布受多种因素影响。制造业和交通密集区对创伤患者的影响较大,需要加强安全管理和交通安全宣传。不同年龄群体的创伤类型和受伤部位也存在差异,需要针对性的预防措施。时间和地区分布也与气候、经济发展等因素相关,需要综合考虑。本研究数据来源仅为东莞市急救中心的记录,且由于时间限制,可能不能完全反映东莞市所有创伤患者情况,无法描述更长期的创伤趋势。在后续研究中,可以考虑扩大数据来源和时间范围,进一步深入分析东莞市创伤患者的特点和趋势。