山巅行走:晋东南山地景观认知途径刍议

安介生

(复旦大学 中国历史地理研究所,上海 200433)

地理景观认知途径与方法,对于现代地理学者而言,并不是一件新鲜的事。“观察是地理学的基础”,野外考察是地理学家进行科学研究的主要方式之一。①语见德国地理学家彭克1906 年演讲题目《观察是地理学的基础》,[英]罗伯特·迪金森著:《近代地理学创建人》,北京:商务印书馆,1980 年,第125 页。迄今为止,较为完善的、强调科学性的实地调查方法已经相当成熟,并且被应用于不少学科的建设与实践之中。[1]其实,实地调查,对于中国古人而言,也不是什么新鲜的事,从西汉的大史学家司马迁到明代的大旅行家徐霞客,中国历史上以科学研究为目的的、从事实地观察与地理调研的学者不计其数。然而,中国古人或古代学者是如何进行实地考察的,即中国古代地理研究者进行实地观察与调研的具体途径与方式,则是一个地理学史上躲不开的话题。

山西地区是华夏古代文明的重要发祥地之一,晋东南山地也很早进入汉语古文献的记载之中,《尚书·禹贡》中就有不少关于晋东南山脉的记载,并以此类山脉作为分划冀州乃至天下的重要分界线。这也足以证明,中国古人很早对于晋东南山地开始了实地考察并积累了相当丰富明确的地理知识。随着时间的推移,中国古人关于晋东南山地的认知也在逐步推进之中。而具体实地考察路径与方式的不同,在很大程度上又决定了文献记载的话语叙述角度与客观内容。从这种角度来讲,地理考察路径与方式的研究,是我们重新解读古代地理文献的一大关键。

因为古代文献的大量散佚,我们很难全面了解古人的观察及记录的实际情况,只能根据现有的文献提供的信息进行探讨。以太行山为例,今天人们所津津乐道的所谓“太行八陉”,就与我们所说太行山地理认知与实地考察途径有着极为密切的关联,也包含了对于晋东南山地的探知。这种探知虽然只是谈及古代穿越太行山的交通道路,但是,与古人地理考察的方式及方法密切相关,重新解读“太行八陉”,可以为我们解读古人如何观察与记载晋东南山地景观提供具有启发意义的“锁钥”。

一、群山叠翠:以晋东南地区阳城县境山脉景观为例

从《禹贡》开始,古代知识界对于晋东南山地的认知已进入了一个相当全面的程度。我们可以清晰地看出,《禹贡》①本文所引《尚书·禹贡》内容,参见侯仁之主编:《中国古代地理名著选读》(第一辑)顾颉刚注释《禹贡》,学苑出版社,2005 年。关于河东(山西)地区地理与交通状况有着两条叙述线索或行走路线:

一是以冀州为核心的一条线索:“冀州:既载壶口,治梁及岐。既修太原,至于岳阳……”

一是以黄河与太行山为主干的一条线索:“导岍与岐,至于荆山,逾于河;壶口、雷首,至于太岳;底柱、析城,至于王屋;太行、常山,至于碣石,入于海……”[2]1—54

第一条行走路线是从山西西南部而沿山北上,经过壶口、雷首等,直到岳阳(或称太岳)。第二条行走路线则是由晋西南而东企,登上太行山脉,沿着太行山系方向,一直到海。根据顾颉刚等先生的研究成果,《禹贡》作者应该是秦国人或西北人,因为对于西北及华北地区的山系、河道等自然状况最为熟悉,叙述内容也最为清晰。顾先生指出:

《禹贡》作者和籍贯同山经作者一样,可能是秦国人,因此他对于陕西、甘肃、四川间地理最明白,其次是山西、河北、河南。[2]4

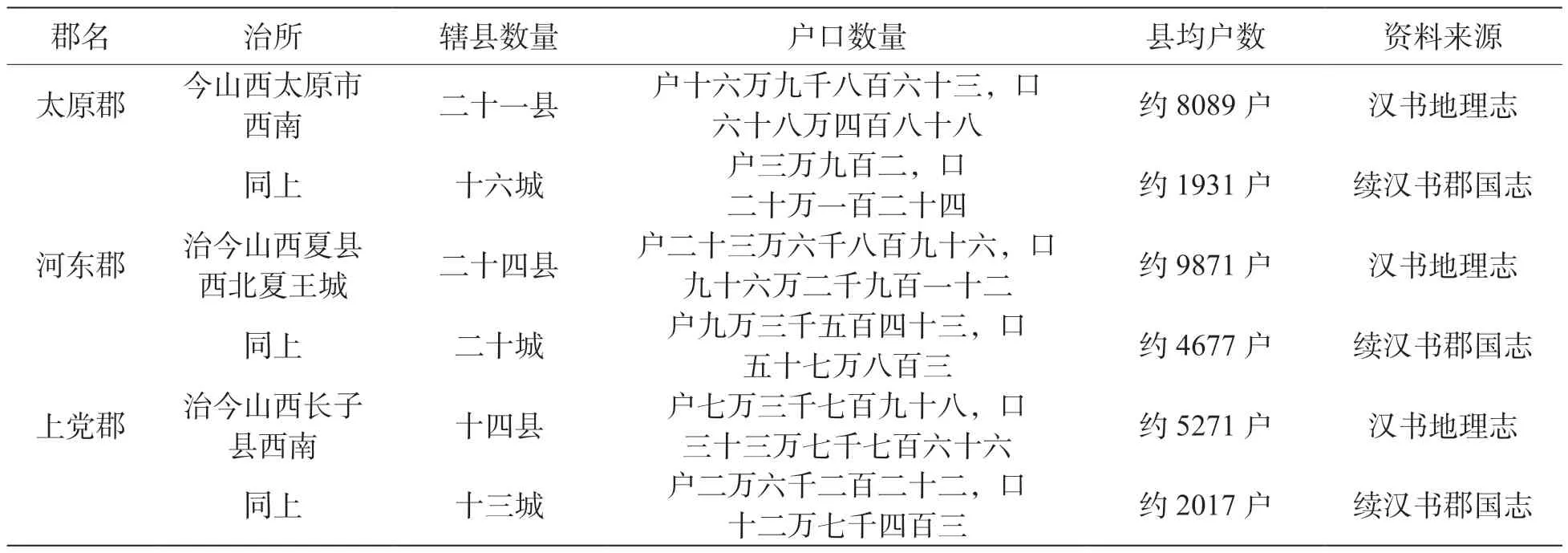

晋东南地区的开发完成得很早。秦汉统一时代,在今天山西境内设置了三个大郡,即河东(治今夏县西北)、太原(治今太原市西南)、上党(治今长子县西南),其实就是占据了三个山西大的亚区。河东郡为晋西南的代表,太原郡是晋中的代表,而上党郡则是晋东南的代表。值得注意的是,至秦汉时代,我们很难看出当时三大郡之间存在多少开发程度上的差异。太行、吕梁两座宏伟山系夹峙,其间数个盆地相连,是山西地区地理地貌的最主要特征。晋东南地区是高原山地风貌为主的山地区域,河东与太原则分别为盆地地貌。在早期开发中,山地地貌并没有成为晋东南地区的严重阻隔或不可逾越的障碍。

表1 两汉时期山西境内诸郡简况表

山西阳城县,古称“濩泽”。在古文献中,“濩泽”一名,与“雷泽”相通,最早出现于《竹书纪年》之中,如周显王十七年,“晋取玄武濩泽”。原注文云:“即雷泽舜渔处。”[3]清代学者徐文靖又指出:

笺按:《(汉书)地理志》河东有濩泽县。《初学记》引《墨子》曰:舜渔于雷泽,在濩泽县西。《穆(天子)传》:天子四日,休于濩泽。郭(璞)注曰:今平阳濩泽县是也,濩泽故城,在今泽州阳城县西二十里。[4]

秦及两汉时期,濩泽县属于河东郡,为其属县之一。《汉书地理志》“河东郡濩泽县”下:“《禹贡》析城山在西南。应劭曰:有濩泽,在西北。”《续汉书郡国志》“河东郡濩泽县”下:“侯国,有析城山。”可见,析城山与濩泽是濩泽县的最突出的地理景观。至两晋时代,濩泽县改属平阳郡。《晋书地理志》“平阳郡濩泽县”称:“析城山在西南。”唐天宝元年(742 年),改名阳城县,隶属于泽州。根据《元和郡县志》的记载,自北魏道武帝始置建兴郡,后改为泽州,曾治于濩泽县,“泽州”之名,即来源于濩泽。该《志》“泽州阳城县”下对其沿革进行了系统性的回顾:“本汉濩泽县,属河东郡,因濩泽为名也。隋改属泽州。天宝元年,改为阳城县。析城,在县西南七十五里。濩泽,在县西北十二里。《墨子》曰:‘舜渔于濩泽。’”[5]424—425

古文献中对于晋东南地区山脉及山势的记载,始于《尚书·禹贡》:“导岍及岐,至于荆山,逾于河;壶口、雷首,至于太岳;底柱、析城,至于王屋;太行、恒山,至于碣石,入于海。”历代学者对于晋东南地区山脉的记述也相当多。我们可以明显看到,上述记载,就指明了一条从冀州(即山西西南部)出发,沿着诸多山脉直至东部大海的路线,即从底柱、析城、王屋、太行、恒山、碣石,以入于海。元代学者吴澄《书纂言》卷二释之曰:

太行连亘河北诸州,泽州之晋城,陆(潞)州、怀州之河内、武涉、修武,以至于河北境,皆太行所经,故太行在河北,为天下之脊。恒山,北岳也,在汉常山郡上曲阳县西北。入于海,言山傍之水皆入海也。[6]

可见,古人已经指出,《禹贡》之言实有深意。“山傍之水”,应该是太行山系与黄河水系相通相伴,最后直通到大海。现代著名学者顾颉刚先生指出:

我们知道,《禹贡》不是大禹时代的真实纪录,至少应相信是战国时人的作品,他把冀州为中心,使其他八州之交通,均殊途而同归;再把下面的导山、导水两章配合起来,就是中国最早的系统的地理书。[2]32

但是,笔者以为,我们不能低估中国古人在早期地理认知上所做出的艰苦努力,如果没有大量的实地勘察,这些地理认知便无从得来。又如至北朝时期,郦道元《水经注》就对于濩泽县山水状况已经有了一个相当全面的记载。“析城山在河东濩泽县西南。”[7]3349又沁水“又南过阳阿县(治今山西阳城县西北)东”下有云:

……阳泉水又南,注濩泽水。又东南,有上涧水注之。水导源西北辅山,东径铜于崖南,历析城山北。山在濩泽南,《禹贡》所谓“砥柱、析城至于王屋”也。山甚高峻,上平坦,下有二泉,东浊西清,左右不生草木,数十步外,多细竹。其水自山阴,东入濩泽水。濩泽水又东南,注于沁水。[7]824—825

然而,在郦道元《水经注》之后,我们看到,自秦汉到元明,人们对于泽州阳城地区的地理状况的认知却长期停留在一个较为浅显的水平之上。析城山是一座巨大的山脉,跨越于晋豫数个行政区之间。如《元和郡县图志》卷五“河南府王屋县”下:“析城山,在县西北六十里,峰四面,其形如城,有南门焉,故曰析城。”[5]135又《太平寰宇记》“阳城县”下:“析城山,在县西南七十五里。《禹贡》曰:‘底柱、析城,至于王屋。’应劭注《汉书》云‘析山在阳城西南’,即此也,山顶有汤王池,俗传汤旱祈雨于此。今池四岸生龙须绿草,无林木。”[8]920宋代学者王应麟也在《诗地理考》卷六中称:“析城山,在河南府王屋县(原注:今属孟州)西北六十里。峰四面,其形如城,有南门焉,故曰析城。在泽州阳城县西南七十五里。”[9]362可见,上述这些内容,基本上没有超出《水经注》的地理认知水平。马端临《文献通考》“泽州”下指出:“《禹贡》:底柱、析城,至于王屋、太行。皆在州境,是全有太行之险固。靖康后,没于金,金隶河北东路。”[10]2482直到明代,人们对于阳城地区的地理认知并没有很大的提升。如《明一统志》卷二一“泽州”下载阳城境内也仅有王屋、析城、崦山等三山。[11]

时至清代,地理认知实现了巨大的飞跃,地方性山川知识极大地丰富起来,中国山水文化发展也进入了一个崭新的阶段。在晋东南山水环境认知中,当时的士大夫阶层付出了不少的努力。清代名臣陈廷敬就是一个例子。陈廷敬,字子端,号说岩,泽州人,顺治戊戌进士,改庶吉士,授检讨。“午亭为陈氏阳城别业,因《水经注》所载沁水径午壁亭而名,所谓午亭山村也。”[12]提要其所著《午亭文编》收录了不少反映当地山水状况的诗篇。如陈廷敬《析城山》一诗云:

河东形胜古王畿,蒲坂南来迭嶂奇。禹贡山川连底柱,唐风宫室尽茅茨。

阴埋半岭云车过,翠入中峰雨脚移。极目下方千万壑,樵村归路客先知。[12]卷八

又《析城道中望樊山》一诗云:

松云缥缈倚高空,无数烟峦远望通。底柱三山皆拱北,太行千里尽回东。

登临早识随刊意,开辟深知造化功。家向翠微多处在,芙蓉九点落当中。[12]卷十五

当然,当时的通志及地方志典籍保存了当时最为宏富的地理知识。如乾隆《钦定大清一统志》“泽州府”下所载阳城县境内诸山就多达19座,如:

小天坛山,在阳城县东二十里,一峰耸峙,东瞰沁流,形类王屋。

嶕峣山,在阳城县西,一名焦烧山。《水经注》:鹿台山水历焦烧山东。《隋书地理志》“濩泽县”:有嶕峣山。《寰宇记》:在阳城县西三十里。

画山,在阳城县西三十五里,山形如画,前为营匠山。

卧虎山,在阳城县西四十里,亦名伏虎山,形似卧虎山,阴有万松堂,宋刺史杨廷秀有记。

峰山,在阳城县南四十五里,高平宽广,可以耕牧。

底柱山,在阳城县南五十里。山有三峰,中峰最高秀,其下皆土,惟起峰处,皆石,若柱然。按《禹贡》:底柱在析城之西。今自此山西南至析城三十里,又西南至王屋五十里,道里不合。古底柱在今陕州陕县大河中流,其形如柱者是也。

白岩山,在阳城县北三十里,亦名龙岩。其形方正,岭有石梁,更上平广三十亩。复承大岩壁立数千仞,中虚,有古刹,东有小石龛。

崦山,在阳城县北三十里,上有白龙潭及白龙神祠,东接方山。

小崦山,在阳城县东南二里,悬崖峭壁,下临泽水。

望漭山,在阳城县东南四十里,一名王莽山。《通志》:山北岭高处,曰北立门。南岭曰南立门。半山一峰壁立,俗名系马桩,有试剑峰。石崖对峙。洪峪水流其中。

小寨山,在阳城县东南五十里,势极高耸,沁水绕其东,有鸟道,仅可容趾。

孤山,在阳城县东南八十里,环万山中,孤峰突兀,旁有聚落,名皂军垛口,为怀、泽间要冲。

麻楼山,在阳城县西南四十里,有三峰,峭拔若笔架,相距四五里,不相连属。

析城山,在阳城县西。(下略)

盘亭山,在阳城县西南八十里,一名塔楼山。诸峰亭亭,次第环列,右为铁盆障,中有石泉。

云蒙山,在阳城县西南八十里,峭壁危岩,有石龛,鸟道可通。

王屋山,在阳城县西南一百里。《寰宇记》:《仙经》云:王屋山有仙宫洞天,广三里,号曰小有清虚洞天。山高八千丈,广数百里,大行、析山为佐命,中条、鼓钟为辅翼。三十六洞,小有为群洞之尊;四十九山,王屋为众山之最。《县志》:一名天坛山。南跨河南济源县,西跨绛州垣曲县界。

史山,在阳城县东北三十里。《通志》:山南北相连,绵亘数十里,产铁。其西五里,有金裹谷堆,下亦有铁矿。

灵通山,在阳城县西北五十里,山深径僻,下有黒龙庙。半山有风洞,常以石掩,少隙则颷发甚厉,人不能近。[13]①笔者注:嘉庆《大清一统志》卷一四五《泽州府》下“山川”所记与此相同,参见王文楚等点校:《大清一统志》卷一四五,上海古籍出版社,2022 年。

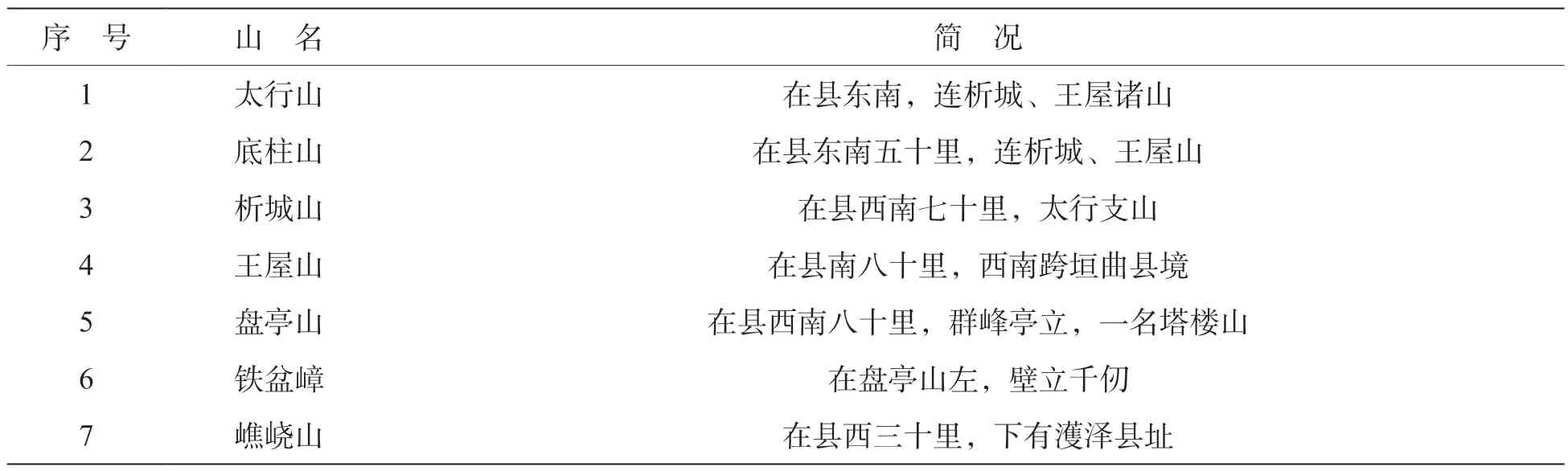

雍正《山西通志》所载则更为详细,其记述阳城县境内山岭数量多达35 座(参见下表2)。[14]卷二三

表2 雍正《山西通志》卷二三所见阳城县诸山

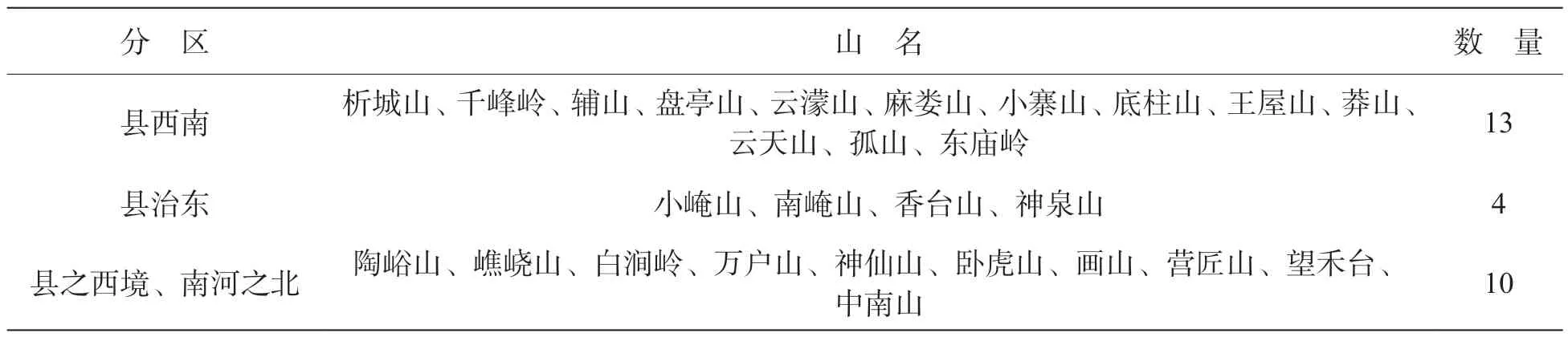

比较而言,同治《阳城县志》记载山地状况最为翔实。撰著者特别指出:“《旧志》志山,淆杂无序,今以沁水、阳泉水、南河水、桑林水为限,列为五条。”其所载山岭数量多达40 余座,兹不一一胪列,而根据其方位进行归类(见下表3)。

表3 同治《阳城县志》卷三《方舆·山川》所载诸山简表

二、行走山巅:传统时代山地景观认知路径分析

历史时期关于山川情况的地理知识在于不断累积之中,人们对于晋东南山地的认识也不例外。太行山,又名“大行山”,在先秦时代已名闻天下,“愚公移山”故事广为流传。[15]如以太行山为“天下之脊”的说法起源很早。先秦时期,张仪游说楚王,称常山为“天下之脊”。《史记》卷七十《索隐》称:“常山于天下在北,有若人之背脊也。”《史记正义》亦称:“古之帝王多都河北、河东故也。”宋代学者王应麟在《通鉴地理通释》卷五中称:“太行山,在怀州河内县(治今河南沁阳县)西北(原注:亘十州之界),连亘河北诸州(原注:始于怀而达于幽),为天下之脊。”[16]126南宋大思想家朱熹也多次谈到太行山,如称:“且太行山自西北发脉来,为天下之脊,此是中国大形势。其底柱、王屋等山,皆是太行山脚。今说者分阴阳,列言‘导岍及岐,至于荆山’。山脉逾河而过,为壶口、雷首、底柱、析城、王屋、碣石,则是荆山地脉,却来做太行山脚。其所谓‘地脉’尚说不通,况《禹贡》本非理会地脉耶?”[17]显然,朱熹所谓的“天下”是相当狭隘的。

时至清代,传统知识界人士对于太行山地理认识有了很大的提升,如雍正《山西通志》卷二十三《山川七》“泽州凤台县(治今山西晋城市)”下载称:

太行山,在县南三十里,天井关、横望岭,诸峰雄峙,为山总会。西南接砥柱、析城、王屋,又西迤,姑射、中条、雷首,东北跨陵川、壶关、潞城、黎城、辽州、和顺、武乡诸州县。又东为燕山,至碣石,绵亘数千里。随地异名,北岳霍山、五台、句注、芦芽,皆其支脉。海内名山,繇崑仑而下,当以此山为第一云。[14]卷二十三

然则,我们更感兴趣的是,中国古人是如何获取这些地理知识的?即古人是如何获取这些山脉与山地知识的?前人关于晋东南山地的论述是否存在问题?如以往谈论太行山时,往往集于于所谓“太行八陉”。清代学者胡渭在《禹贡锥指》卷十一上指出:

天下之山莫大于太行,然亦必有所止。《经》曰:太行、恒山,至于碣石。决无越恒山而仍为太行之理。《元和志》云:连山中断曰陉。《述征记》曰:太行首始于河内(郡,治今河南武陟县),自河内北至幽州,凡有八陉。第一轵关陉,第二太行陉,第三白陉,此三陉今在河内。第四滏口陉,在邺西;第五井陉,第六飞狐陉,一名望都关,第七蒲阴陉。此三陉在中山,第八军都陉,在幽州。《述征记》,郭缘生所撰也。《括地志》云:太行山连亘河北诸州,凡数千里,为天下之脊。[18]

通常,我们看到古人对于“陉“的解释,最早出于《尔雅》:即“山绝,陉。”郭璞注曰:“连山,中断绝。”[19]141《元和郡县图志》所谓“连山中断曰陉”,正是承袭了《尔雅》的说法。[5]444以后《初学记》《太平寰宇记》《禹贡锥指》等书均沿袭了这种说法。在古文献中,描述最详尽,然而偏差也是最大的记述是宋人程大昌之《北边备对》。根据《宋史·儒林传》,程大昌为徽州休宁(治今安徽休宁县)人,绍兴二十一年(1151 年)进士,应该没有考察过太行山。[20]程大昌在《北边备对》曰:

太行山,南自河阳怀县迤湟北出,直至燕北,无有间断,此其为山不同他地,盖数千百里,自麓至脊,皆险峻,不可登越,独有八处,粗通微径,名之曰陉。居庸关者,其最北之第八陉也,此陉东西横亘五十里,而中间通行之地,才阔五步。[21]

在这里,程大昌以为,太行山脉连绵不绝,体量巨大,山体长达数千百里,而且,险峻不可登越。而所谓“太行八陉”即是“粗通微径,名之曰陉。”其实,如果披览更多的古代文献,我们就会发现,这种定义与看法是不太全面的。关于“陉”字,至少还有另外一种解释。如《太平寰宇记》“镇州井陉县”下云:“注云:燕、赵谓山脊为陉。”[8]1252而同时代的《太平御览》卷五三又转引《述征记》曰:“燕、赵间凡厥山路,名之曰陉,井陉在常山。”[22]清代学者王夫之所撰《春秋稗疏》卷一也称:“山径曰陉。”[23]显然,上述几种诠释给我们理解“陉”之定义提供了新的空间与依据。

从《尔雅》《释名》等书开始,人们对于山地诸物的释义便已趋向复杂。如以“山脊”而言,《尔雅》又曰:“山脊,冈。”[19]140《释名》云:“山顶曰冢,亦曰巅,亦曰椒。山脊曰冈,山大而高曰嵩。”[24]《诗经·周南·卷耳》就有诗句曰:“……陟彼崔嵬,我马虺隤……陟彼高冈,我马玄黄……”根据古今研究者的解释,“崔嵬”就是“山巅”或“山顶”之意。[25]此外,“山脊”又被称为梁。“盖寇之行,必于山巅高阜处,故名山脊曰梁。”[14]卷十五如此看来,在古文献中,“山脊曰冈”,“山脊曰陉”,或“山路曰陉”等数种表达,均可相通。

可以说,在中国古人考察活动中,行走山巅,登临山冈,以及“登高远眺”是最常见、最优选的考察路径,而在古文献中,我们可以看到其观察角度往往就是以“远观”“远望”“俯视”或“下瞰”的方式呈现。因而,“登高而赋”又成为中国古代文人最常用的行为。如西晋文人陆云在《悲郢》一诗中云:“登高山以遐望,念悠处之淹流。岂大川之难济,悲利渉之莫由。”[26]唐代诗人陈子昂在《岘山怀古》一诗中云:

秣马临荒甸,登高览旧都。犹悲堕泪碣,尚想卧龙图。

城邑遥分楚,山川半入吴。丘陵徒自出,贤圣几凋枯。

野树苍烟断,津楼晚气孤。谁知万里客,怀古正踟蹰。[27]

登高而望,也成为中国传统地理考察中最常见的方式。如雍正《山西通志》卷一百八十二收录有《东台望海寺碑文》,记载了康熙三十九年(1700 年)康熙御临五台山时的观感,对于我们了解古人的观察路径很有帮助。其文有云:

《周官》职方氏掌天下之图,辨九州之国。州表一山,以为镇,跻其巅,可以望海者,则扬之会稽,兖之岱,青之沂,幽之医无闾,凡四山焉。……

盖云中、上党,晋地,踞天下之脊,山之麓既高,而台之高复三十余里,龙泉以东,冈峦陵阜,皆处其下。远瞰沧、瀛诸州,景光惝恍,俨若紫澜,浩淼与青颢之气混涵相接,《记》称旭日方升,望天海若陂泽,信有以哉?[14]卷一百八十二①亦见《圣祖仁皇帝御制文集》卷二二,《景印文渊阁四库全书》。

又清代学者魏裔介在《山西乡试录序》一文中也谈到了自己登高远眺的感受:

兹者登高远眺,览冀并之形胜,东则太行蜿蜒绵亘,天下之脊也;西而黄河奔流浩荡,一息千里;北则云中、雁门,幽、燕之屏翰也;南而上党、蒲津,控扼秦、豫,势若建瓴。乃喟然叹其盛曰:十步之内,必有茂草;十室之邑,必有忠信。矧兹神皋奥区?[28]

可见,登临以纵目,登临以远观,到达山顶之后,观察的视野将大大开阔,能更好地把握地理形势与景观。根据文献,古人关于晋东南山地景观的考察,也是如此。同治《阳城县志》描述境内山川状况十分明晰,作者就特别提到了《阳城山水总记》作者卢廷棻(字广文)的贡献。文献中关于卢廷棻的记述并不多,只知其为当地书院长,同治《阳城县志》的主要纂修者之一,而该志中的山川地理内容也是由他来负责撰写的。

同治《阳城县志》卷三《方舆山川》对于阳城境的山川地理情况进行了相当翔实的记载,显示出作者的所见所记及亲身经历,并非空论,或凭口传,而是经过作者实地考察得来,弥足珍贵。如云:

东庙岭,县南七十里,孤山之北少偏东。在江河之侧,石磴纡回十余里,始造其巅,途略平坦,忽峰转处,古松成林,松下曰申家庄。前径盘曲,又突起高峰,穿藤攀葛,万木丛郁,如入箐林。其巅则东庙在焉。向南,云峦烟岫,奇峰争出,北岩下江河环绕。远眺层山外,沁水环如白练,岭盘二十余里。[29]

在这里,我们看到,文中有许多实地踏勘“行动”的记载,如“始造其巅”“穿藤攀葛”“远眺层山外”等,都是实地探访者的真实体验,与完全依赖他人记载的书籍有本质的不同。

同治《阳城县志》卷三《方舆·山川》后附的《阳城山水总记》,可以说正是卢廷棻本人从事长期地理考察的实录,具有很高的学术价值。首先,其所记地理内容注重整体与联系性,与前面县志分析所述有所不同,正可以相互印证,其次,更为重要的是,我们从此记中可知了解到其考察的路径与方式。此外,其对于地理考察与研究的诸多见解也很高明,值得后人学习与借鉴。如卢廷棻对于阳城境内地理形势十分熟悉,他指出:

县境之内,以析城为主,析城之宗,又以西坪为断。由西坪冈岭,联绵过千峰顶,延二十余里,至牛心窊(wa),雄峦特起,曰析城山(原注:莲花隘口。产药)

卢廷棻在文章最后指出:

县方百里,山辨三宗,支分干别,原不胜记。然山之脉络,非水不明,水之源委,非山不辨,昔人志水而山可互见,今此志山而水亦兼详。凡前人之所未及游,邑志之所未及述者,以八载团防之故,周万山之巡警之区,虽不能穷幽辟奥,亦颇可包括无遗……[29]

可以看出,卢廷棻对于阳城县地理情况的熟悉与认知,均不是“无源之水”,或口耳相传,而是他本人能利用八年从事当地“团防”的工作经历,从而在阳城境内进行了长期地、非常周密地、反复地观察与踏勘,最终为新的方志写作奠定了扎实的基础。

三、简短的结语:一部地理景观认知史,也是一部地方文化发展史

宋朝郑樵指出:“地理之家在于封圻,而封圻之要在于山川。《禹贡》九州皆以山川定其经界,九州有时而移,山川千古不易。”[30]通志总序,6或称:“州县之设,有时而更;山川之形,千古不易,所以《禹贡》分州,必以山川定经界。”[30]地理略,509 应该说,自然山脉及水系具有高度的物质稳定性,天然地发挥了划分地理界线的功能。然而,人们对于地理状况的认知却在不断推进与变化之中。宋代学者王应麟《通鉴地理通释自序》指出:“日月星辰之度,终古而不易;郡国山川之名,屡变而无穷,是故图以经之,书以纬之,仰观俯察,其用一也。”[16]1或者可以说,自然山川是较为稳定的,其变化是有限的,而人们对于地理山川的认知却是逐步深化的。

中国古人对于“命名之学”极为重视。如云:“惟古者命名之义,其别有五,曰信,曰义,曰象,曰假,曰类。取于物为假,假者寓名,以存其义者也。夫名者,义之符也,字德之舆也,名以章义,义以制字,字以载德,德以行礼,是以名成而义著。”[31]可见,古人在地理山川命名中加入了非常丰富的文化内涵。又如关于山川之名的起始,宋代学者高承在《事物纪原》卷七中指出:

人皇以来,土地、国邑,始各有名,则山川之号,疑亦从此起。故神农兴于厉山,共工之触不周,炎帝以姜水,黄帝以姬水,此山川之名之始也。《书·吕刑》曰:禹平水土,主名山川。注云:无名者主名之,于是凡山川皆名之矣。《山海经》洎《尔雅》所载者是也。[32]

西方研究者也充分意识到命名之学的重要性。西方存在主义哲学家海德格尔强调:“命名在召唤。”“我们把在物之物化中栖留的天、地、人、神的统一的四重整体称为世界。在命名中,获得命名的物被召唤入它们的物化之中了”。[33]西方学者充分重视地理命名之学与地方之关系。“科学并不是在历史中缓缓提取和永恒本质;与此相反,它是一种根植于具体的历史地理环境中的社会实践。”[34]194“当被调动起来用于知识生产的实践与过程是地方性的,也即来源于某一地点,科学的探索作为人类的事业才是可以理解的。科学知识总是某一个特定地点的产物,这一点至关重要。”[34]93这些论断对于地理知识产生过程而言,是再合适不过了。

中国地名学也有着十分辉煌的发展史。[35][36]地名的极大丰富以及自然地理知识的巨大扩展,均来源于历代有志之士的实地考察及研究、分类。中国古人很早提出:“山川不能自名。”[37]大量地名与地理名物的出现,都不是凭空产生的,都是历代研究者不懈努力的结果。而地理认知与山川命名的状况,都代表了一个时代对于景观及客观环境的认知水平。宋元以至明清,中国方志学的兴盛,大量地方志文献的涌现,离不开大批有志之士的努力、牺牲与奉献。

就晋东南地区阳城县而言,从古代典籍所载数个山名,到后来数十个山脉名称的出现,都显示出人们对于当地自然环境认知的不断进步,这种认知的进步标志着地方地理文化的进步与兴盛。一部地方性地理景观命名史与认知史,就是一部地方文化发展史。中国古代地理文化史的发达,在于地方性地理文化历史的崛起。宋元以来,中国各地《地方通志》与《地方志》的兴盛充分证明了这一点,其中,大批地方志作者及相关学者付出了十分艰苦的努力,他们为中国地理学发展史做出的贡献不应该被忘却。

——散落在王屋山间的曲艺之花

——《王屋琴书》论