平台逻辑如何嵌入基层?

——社区团购与基层治理的再组织化

朱春阳 毛天婵

一、引言

回顾中国国家治理的历史微观视野,“单位”“社区”等先后成为基层社会治理的基本组织单元,承担着政府进行行政管理、专业分工和资源保障的基本功能①何海兵:《我国城市基层社会管理体制的变迁:从单位制、街居制到社区制》,《管理世界》2003 年第6 期。。尤其在自治、法治、德治“三治结合”和现代技术“智慧治理”的基层治理体系和治理能力现代化建设进程中②向春玲:《推进基层治理体系治理能力治理方式现代化》,《学习时报》2021 年9 月1 日,第7 版。,以城市社区社会组织为代表的居民再组织化制度,成为继单位、社区之后的又一独特基层治理路径③赵琼、徐建牛:《再组织化:社会治理与国家治理的联结与互动——基于对浙江省社区社会组织调研的思考》,《学术研究》2022 年 第3 期。。

近年来,基层治理尤其被深度镶嵌进以互联网络和平台组织为经纬的平台社会之中。社会学者李友梅曾提出,基层治理模式的转型要考虑两个维度:一是如何在横向维度使多元治理主体之间形成有序合作;二是如何协调纵向的行政治理机制并使之与治理主体有效协作④李友梅:《关于城市基层社会治理的新探索》,《清华社会学评论》2017 年第1 期。。在中国的具体实践中,以“电视问政”为代表的媒介化治理体现在媒介逻辑成为地方改革的实践载体,不同社会利益群体在此碰撞⑤闫文捷、潘忠党、吴红雨:《媒介化治理——电视问政个案的比较分析》,《新闻与传播研究》2022 年第11 期。。伴随着平台组织的崛起,以数据化、商品化、筛选制为代表的平台逻辑使信息可见、资源获取、社会联结得以可能⑥Dijck V.J.,Poell T.,Waa M.D.,The Platform Society:Public Values in a Connective World,Oxford:Oxford University Press,2018,p.32.。这也进一步衍生为数字基础设施建设、政府公共信息数据化、协商枢纽构建为一体的治理体系平台化进程①姬德强:《平台化治理:传播政治经济学视域下的国家治理新范式》,《新闻与写作》2021 年第4 期。。

然而,2020 年以来的重大公共卫生事件让社区团购成为基层动员的新的可能:伴随着“囤货潮”中各大线上购物平台失灵,以上海为代表,各小区涌现出了以微信群为载体的社区团购,以实体化的平台运作方式缓解了短期物资短缺的情况。值得注意的是,团购群并不仅是资源购买的线上载体,以团购为起点,“团长”群体成为基层协商、公共服务的基本单元和“民间枢纽”,构建了组织基层居民、凝聚日常生活的虚拟基点。据统计,这些团长群体中女性约占六成,以高管、IT 程序员、公务员为代表的中青年职业群体占大多数②《1.6 万条数据解读:我在上海做“团长”》,https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_18934563?from=HOTQRCODE &hotContIds=,访问日期:2022 年7 月13 日。。在线上购物平台“失灵”的时刻,社区团购作为一个极为特殊的个案,成为我们透视平台逻辑与基层社会的难得的样本:“平台失灵”时社区团购替代平台所行使的功能,恰好是曾经平台逻辑在基层日常所扮演的最不可或缺的功能所在,能够帮助我们深刻理解平台逻辑作为一种时代产物如何渗透进平台企业之外的公共生活。

透过表层现象,笔者发现了一个基本的问题:团购这种基层居民自发、临时、线上组织的集体行动,是如何实施、协商、延展为基层再组织化的临时制度的?在其背后,有一个更重要的理论问题产生:在平台社会的背景下,以平台逻辑串联起的再组织模式,如何改写基层社会与民众的协同关系,展现出基层治理现代化的何种可能?

二、文献综述:媒介如何组织基层社会?

回溯再组织化机制的历史,所谓的再组织化指的是,在国家和个人之间通过“单位”“社区”等次级群体将规模庞大、主体多元的个人吸纳进群体生活和社会活动的主流进程中③吴兴智:《国家、组织化与社会秩序——当前我国社会发展模式再思考》,《上海行政学院学报》2014 年第3 期。。单位、社区先后成为国家实现社会整合的基本治理单元,是国家与居民互动的基本接口,也是社会组织资源和人力资源的微观汇聚地。其中,社区自治机制镶嵌在国家行政体制之中,通过吸纳和整合社会资源来推进国家基层政权建设④杨敏:《作为国家治理单元的社区——对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究》,《社会学研究》2007 年 第4 期。⑤张秀兰、徐晓新:《社区:微观组织建设与社会管理——后单位制时代的社会政策视角》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2012 年 第1 期。。从新闻传播学的视角审视这一议题,过往研究主要关注以媒体为轴心的传播互动行为如何编织社区人际网络、建构社区意义网络,重塑社会基层的共同体⑥谢静:《社区:传播的构成》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2015 年第3 期。。这一议题基本展开为两个主要的研究脉络:其一,媒介如何成为基层治理的技术手段;其二,媒介如何塑造基层社区的在地联结。

数字媒介对于基层治理最显见的变革,是其最大程度地提高了技术逻辑在基层治理手段、民众协商反馈过程中的沟通效率。以媒介为线索梳理国家治理的历史,会发现其主要历经电子政务、“互联网+政务”及平台驱动的数字政府三个阶段⑦李辉、张志安:《基于平台的协作式治理:国家治理现代化转型的新格局》,《新闻与写作》2021 年第4 期。。在这一过程中,地方媒介机构作为中央向地方添置的治理技术,承担着信息资源配置和“最后一公里”的沟通服务职能⑧朱春阳:《县级融媒体中心建设:经验坐标、发展机遇与路径创新》,《新闻界》2018 年第9 期。⑨曾培伦、毛天婵:《技术装置“多棱镜”:国家治理视阈下的县级融媒体中心建设研究——基于71 篇县级融媒体中心挂牌新闻的分析》,《新闻记者》2020 年第6 期。。在诸多智慧社区、数字政府、云上社区的建设过程中,媒介技术扮演的核心角色是将实体的社区网络关系数字化,通过线上社交平台搭建起楼长、业主委员会的信息纽带和沟通机制①陈家喜:《反思中国城市社区治理结构——基于合作治理的理论视角》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2015 年第1 期。,同时最大程度地释放基层公民政治参与的数字化渠道②Mossberger K.,Wu Y.,Crawford J.,“Connecting Citizens and Local Governments?Social Media and Interactivity in Major US Cities”,Government Information Quarterly,2013,30(4),pp.351-358.。但相应地,媒介技术并不是一个决定性的变量,相反,其发挥功能的弹性也与在地社区的软硬件条件、组织结构和管理风格深入互动,共同影响和制约着基层治理的效能③陈福平:《智慧社区建设的“社区性”——基于技术与治理的双重视角》,《社会科学》2022 年第3 期。。

媒介同时是凝聚社区民意、增强在地认同的重要纽带④王斌、刘伟:《媒介与社区赋权:语境、路径和挑战》,《国际新闻界》2015 年第10 期。。媒介会提升公众自我效能感,有助于培养其公民意识,进而加强社会连接和互动⑤余来辉、王乐:《媒介使用与女性公共事务参与:性别角色观念和公民参与意识的中介作用》,《山东女子学院学报》2021 年第1 期。,这种基于共同地缘的认同往往通过意见表达、群际关系身份的增强来实现。在关于英国社区治理的研究中,以Twitter 和Facebook 为代表的媒体平台鼓励广泛的公众参与和讨论,可以有效弥合居民作为当地服务的消费者与地方民主行动者之间的利益分歧⑥Ellison N.,Hardey M.,“Social Media and Local Government:Citizenship,Consumption and Democracy”,Local Government Studies,2014,40(1),pp.21-40.。同时,社交媒体为社区注入了在移动中实现沟通的可能,塑造了居民的在地认同⑦谢静:《移动社区:沟通性视域下的第三地方——兼论新游牧主义的社区传播》,《南京社会科学》2021 年第11 期。。线上媒体形成的情感共同体也促成了情感身份与群际关系、个体意识与群体信念的维系,形成了鲜明的“社区感”和群体体验⑧罗坤瑾、郑裕琳:《社区感:社区组织的新媒体形式与关系连接——基于慈善组织义工微信群的研究》,《学术研究》2022 年第3 期。⑨孙信茹:《微信的“书写”与“勾连”——对一个普米族村民微信群的考察》,《新闻与传播研究》2016 年第10 期。。在日常社区团购中,团购平台、社交媒体与基于地缘的邻里关系进行互动,塑造了“制造熟客”的网络情感营销,拓展了社区内部所能缔结的社会关系弹性⑩燕道成、李菲:《制造熟客:社交媒体时代网络情感营销的意旨——以社区团购“团长”为例》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2021 年第7 期。。

最为重要的是,伴随着平台社会的来临,平台开始取代以报纸、门户为代表的媒体,成为促成社会公共连接的主体。基层再组织化致力于解决的“社会-个人”关系,开始被“平台逻辑”重构。平台逻辑(platform logic)是平台研究理论脉络中的关键概念,不仅代表着平台企业的运转方式,还包括其重组的实践原则、价值理念伴随着平台化(platformization)过程深入公共生活的运转机理。具体而言,平台逻辑是指在平台企业所引导的算法和数据驱动的生态系统⑪Dijck V.J.,Poell T.,Waa M.D.,The Platform Society:Public Values in a Connective World,Oxford:Oxford University Press,2018,p.4.。这一平台逻辑也被Poell 等人通过对于文化产业的个案研究,细化为平台通过以算法为支撑的平台开放,将去中心化的自由用户再集中到平台的自身体系之中,便于平台推行自身的平台规制和衍生服务⑫Poell T.,Nieborg D.B.,Duffy B.E.,Platforms and Cultural Production,New York:John Wiley &Sons,2021,p.52。回溯过往研究,对于平台逻辑的细描呈现出以下三个主要方向——“基础设施化”“开放精神”“以平台为中心的自我组织”。首先,平台企业的基础设施化深度介入城市公共交通、物流、外卖配送等社会基础功能,作为政府与个人之外的第三主体,开始改写基于媒体的生产、流通、消费及政策监管的经典议题⑬Plantin J.C.,Punathambekar A.,“Digital Media Infrastructures:Pipes,Platforms,and Politics”,Media,Culture &Society,2019,41(2),pp.163-174.。其次,平台企业所具有的四个面向——计算的、架构的、象征的、政治的功能背后搭建起了让公众参与、公众可被倾听、能够开放平等表达的“平台精神”隐喻⑭Gillespie T.,“The Politics of ‘Platforms’”,New Media &Society,2010,12(3),pp.347-364.,这也相应显著地激活了个人公共参与、走向社会的推动力。再次,从操作层面而言,社交媒体平台的出现将个体从传统的等级制度中解脱出来,可以自行生产、丰富和重新分配信息,成为公共服务的自我组织者①Al-Ani A.,“Government as a Platform:Services,Participation and Policies”,in Digital transformation in journalism and news media:Media management,media convergence and globalization,Cham:Springer International Publishing,2017,pp.179-196.。

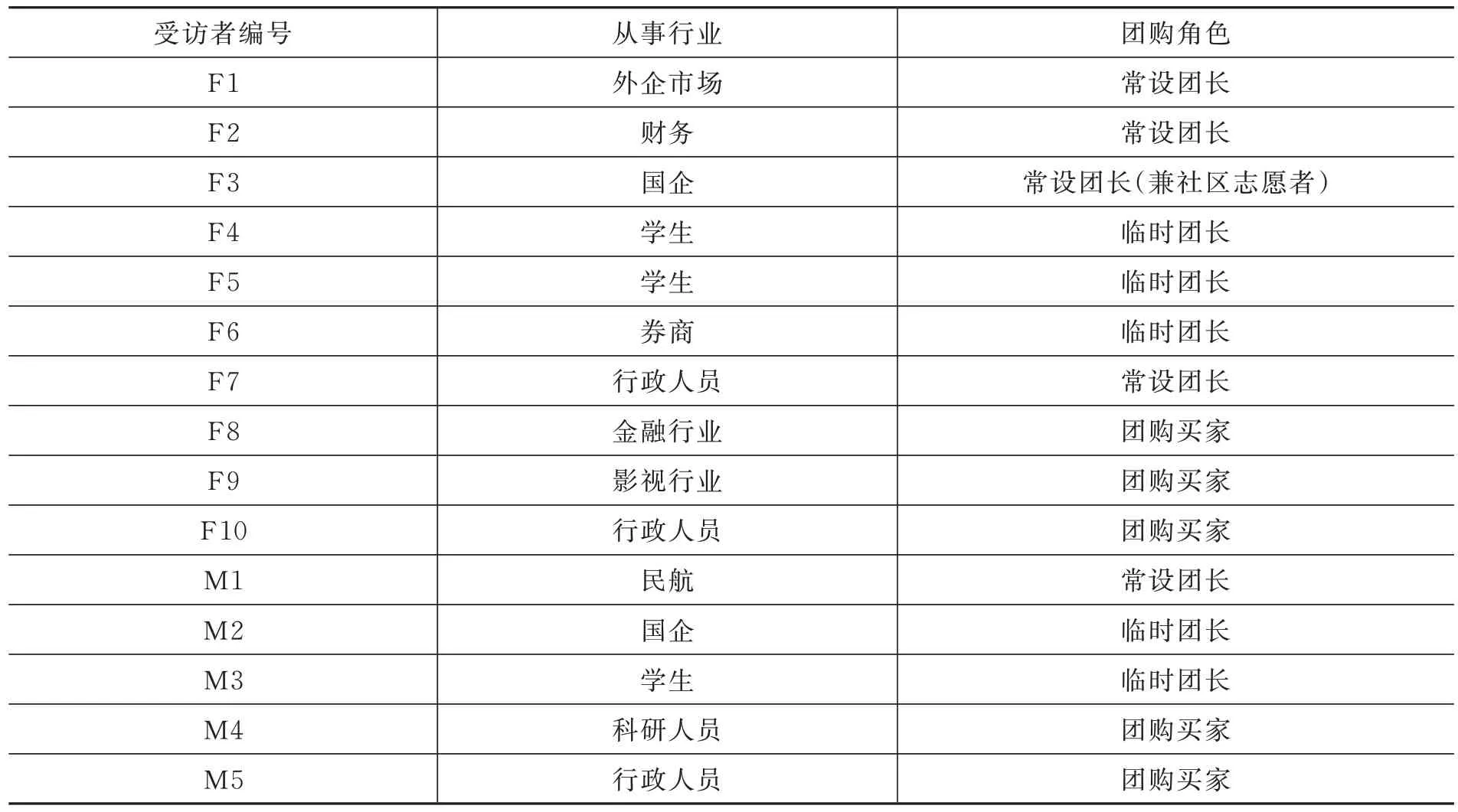

因此,在新的语境之下,有一个问题变得格外尖锐:伴随着平台组织的运作逻辑日益渗透进日常生活,基层社会的再组织化过程如何被改写和重塑?这一问题不仅指向了过往研究的两个脉络中提及的基层技术手段与文化认同,更展开了亟待回应的盲点:平台社会所具有的基于数据和算法连接的系统逻辑,是如何作用于“社会-个人”的二元关系的?为此,本文聚焦于团购团长的组织实践,对10名亲身组织社区团购的团长、5 名参与团购的普通居民进行了每人60 分钟以上的半结构化访谈(F 为女性,M 为男性)。访谈样本通过“滚雪球”的方式获得,笔者尽可能地广泛搜集包括多种不同行业的团长样本,并按照经常组织团购的“常设团长”和偶然组织一两次团购的“临时团长”做以区分,其基础资料见表1。具体访谈内容包括成为团长的动机,组织团购的方式与流程,协调团购中与社区、物业、居民之间的关系,以及在这一过程中他们感受到的自身对于基层治理的参与等内容。此外,笔者还进入2 个不同类型的团购群(小区团购群、商家团长群),对社区团购行为进行参与式观察,以为本研究尽可能提供完善、多元的研究样本。

表1 受访对象基础资料表

三、数据据点与联结中枢:社区团购中的平台逻辑

在日常生活中,社区团购已然经过了一个发展的过程。与普通的网购不同,社区团购往往以熟人或轻社交关系为纽带,依托微信或其他电商平台和其合作的线下实体店铺,形成“团长”发起-线上下单-线下自提(或送货上门)的营销模式①燕道成、李菲:《制造熟客:社交媒体时代网络情感营销的意旨——以社区团购“团长”为例》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2021 年第7 期。。因此,究其本质,团购行为是以购物为主要功能、以社区为节点的资源获取组织形式。在这一过程中,基层小区的自提点、团长自发组建的微信团购群成为资源协调的基本场景与中枢,进而缔结崭新的在地关系。

然而,2022 年的社区团购在已有模式的基础之上,面临着平台失灵、物流紧俏、只能线上沟通的外在环境,团购活动也因此被深度镶嵌进与居委会、物业、货源商家深度协作的基层治理体系之中,衍生出了购物行为之外的再组织潜能。具体而言,社区团购通过居民信息的数据化、开放式的多元参与以及社会资本的再组织,将居民的社会资本、家庭基本信息、志愿服务卷入共同的“数据据点”。在此基础上以“团长”为核心搭建联结中枢,拓展社区团与居委会、商家之间的协商关系。

(一)以数据据点兴起

这一时期的社区团购基本秉持着如下运作模式:由居民自发组织的社区团购大多以居民微信群为载体,团长在群中发布货源信息后根据居民反馈初步判断是否可以成团,并通过群接龙或者“快团团”等形式完成报名统计及后续收款。其间,团长需要自行判断货源的可靠程度、抢手程度、是否需要团长提前垫付抢单,后续还需要完成催促商家发货、与送货司机对接、组织小区内志愿者完成消杀和配送、在群里公示账目信息以及处理售后问题等流程。

团购中心“平台逻辑”以将小区居民数据化为起点。这一数据化具体体现为:以线上团购为契机,团长掌握了更为详细和生动的小区住户数据,清楚地了解每一户的人员构成、是否有需要特殊照顾的群体甚至所从事的行业和性格,并以此判断小区是否需要特殊类别的必需品。受访者M1 因此“对小区的楼宇分布,甚至每家多少口人了如指掌”。他也会专门拿清单备注每一家是否有小孩、孕妇和老人,是否需要在团购选品和剩余物资分配的问题上产生倾斜。更重要的是,在掌握小区基本数据的基础之上,团长与居委会将购物与基层组织相融合,通过购物物品的分发形成了成熟的全小区联动体系,这为随后团购群派生出基层治理的其他职能奠定了重要基础:

“我们居委会知道我当团长之后,觉得团购可以和单元的志愿工作结合起来。于是给了我一张整个小区28 栋楼的名录表,问我能不能帮那些没有智能手机的老人也搞到鸡蛋。我们在每一栋楼选配了一名志愿者代表——我们自行联系了20栋楼,其他8栋楼是楼组长帮忙联系的,就这样居委会和我们这些自发参与的群众携手形成了一个固定的团购处理体系。”(受访者F2)

同时,开放式参与的形式也成为“平台逻辑”与传统社区组织形式最为显著的区别。在此期间,社区团购的发起权、组织权并非固定于某一商家、某一个人。相反,所有居民都可以开放地成为团购的发起人,进而作为小区的积极分子参与到由团购派生的基层自治进程之中,这种“开放式”组织在小区内部投射出极高的公共服务价值和动员能力。而诸如F4、M3 等只组织过1—2 次团购的“临时团长”均只因为“自家物资格外短缺”“感觉中年的叔叔阿姨用不明白接龙软件,年轻人有义务站出来”等原因主动参与组织团购。但非常有趣的是,这些声称平日与居委会和基层毫不认识也毫无兴趣的“租房户”(如受访者M3),通过当团长才进入了小区的业主群,并开始了解小区的居民总数、附近各类小店的具体位置、功能配置以及老板的电话,并多次参与小区志愿者组织。

在上述基础之上,团购如何被组织?除了将住户“数据化”之外,团购行为也伴随着以团长为核心的社会资本再组织,社交资源、平台社会中培养的数字技能都作为个人拥有的资源能力被卷入到团购的运作系统之中。在团购活动开始的早期,各大电商平台几乎断供,如何找到团购货源是最严峻的问题。除了熟人介绍(F7)、校友资源(F5)、小区旁边的自有超市(M3)等传统渠道,这一批以年轻人为主的团长群体,展现出了强烈的平台生存能力,如受访者F4 在“小红书”做内容挖掘,同时也是常年为爱豆打榜的“追星女孩”,她一般需要潜伏在各类“团长群”中,或是在“小红书”等平台筛选各类货物。这种用最快速度鉴别海量内容,并用给“爱豆”打榜的方式将需求和数据融进Excel 中,这与F4 日常的工作内容和业余生活如出一辙。同样,做“海淘”代购主播的受访者F3 也认为,团购中所需的快速选品、定点抢单,甚至团购成功之后需要跟物流和厂家确认的内容,都完美地承袭了一个“海淘”主播应具有的职业素养。

综上所述,在物资的供给上数字电商平台虽然悄然退场,但将居民精准“数据化”、最大范围整合社会资本、以数字技能为驱动动力构成了团购组织的基本框架。更重要的是,团购的组织并不从属于行政体系或者商业力量,相反,它形成了开放、低门槛的参与形式,最大程度地将基层居民带入进以团购为核心的线上组织之中。

(二)以基层联结中枢运作

从传统的基层治理方式而言,在不改变已有社区治理体系结构的情况下,吸纳业主委员会、物业公司、楼组长等进入信息资源共享的服务管理过程,一直是基层治理的努力方向①桂勇:《邻里政治:城市基层的权力操作策略与国家-社会的粘连模式》,《社会》2007 年第6 期。②陈家喜:《反思中国城市社区治理结构——基于合作治理的理论视角》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2015 年第1 期。。更进一步来说,社区团购不仅以团长为中枢实现了平台逻辑在物资资源协调中的运转,更以一种组织化的形式渗透进基层的合作治理过程。具体而言,在重大公共卫生事件的背景下,团购团长处于联结基层治理关系的核心,担当居委会、物业、居民、商家之间的关系交汇点。

笔者发现,在各个基层社区演绎着不同的居民、物业、居委会的协作模式之中,相对比较常见的路径是居委会负责常规的政府物资发放及其他统一动作,部分小区有物业人员值班驻守可以协助清扫主要的楼内卫生。但是除了上述两项明确权责归属的工作,其他与团购相关的事项均为小区分工的“灰色地带”,也往往是争议和问题产生的源头。这一过程拓展了团长的职能范围,团购团长通过“数据化”积累下对小区基本信息的掌握,不仅实现了基层矛盾的释压,也参与社区个体的组织和基层规约的缔结。

具体而言,许多团长为了纾解可能出现的民众争执,自发组织缔结了一系列自我管理规制,以团长团、先锋团等形式明晰小区内区域、职责的分工,并推动防疫争议事项的仲裁和解决。受访者M1 曾经是一位飞行员,他以日报的形式总结当日的工作内容于深夜在群里公布,并形成了以他为核心,少数核心成员协助的“团长团”,而且就此也立下了“核心议事提高效率、事事公开确保民意”的规范。受访者F5 发现小区并没有规范的消毒流程,她在群中建立、转发了一整套基层运作的流程规范,并成为之后整个小区共同遵守的流程规范。同时,线上团购的微信群是所有线上组织行为发生的舞台和背景,线上的渠道不仅构建起随时随地的沟通方式,更搭建了一块没有居委会和物业在场的“飞地”,为居民的意见表达、基层互助、情感支持提供场所。在重大公共卫生事件的初期,信息较为不通畅,“团购群”反而成为居民互通有无的主要渠道,能够展现出最为多元的居民需求。“我们几个志愿者就经常在群里给爷爷奶奶们搞线上培训,让他们也能融入这个体系之中。”(受访者F5)

以团长为轴心,其对于社区社群形成的临时组织能力时而与基层自治秩序的维护相耦合,时而将自己的个人私利或商业诉求带入这一组织体系之中。最直接的一点是,团购并不全是公益性的志愿服务,相当一部分团长会从货源方收取占比佣金。“就我认识的团长中,绝大多数都会拿货源方给的辛苦费。如果是正规渠道,有些平台会把佣金写在海报里,而如果是团长联系到的私人渠道,抽成可能会更多。”(受访者M4)同时,在很多小区,团长团队与志愿者团队有非常大的人员重叠,因为团购和志愿服务形成的威望,“团长团”“志愿者团”形成了介于居委会和民众之间的“隐藏决策层”,“不得不承认,我们小区有些团长在一些公共事务的讨论中,会把自己的利益角度以团购的渠道和大家的公共利益绑定在一起,有时以此向居委会施压”(受访者F10),也相应构成了特权的隐忧。

(三)“平台逻辑”如何促成传统社区团购转型

线上的团购行为大多伴随着物流的恢复、购物选择的增多而结束,在本研究观察的个案中,各小区的团购群大多逐渐冷清,但却没有彻底沉寂。一方面,线上购物平台的出现已经足以满足物资的供给以及业主的多元化需求,大面积的团购不再被民众采用。但另一方面,曾经以团购为契机搭建起基于“附近”的共同体,开始自然地嵌入日常生活。这样的经验现象,凸显出一个更加值得思考的理论问题:在“平台失灵”期间替代平台职能的社区团购,究竟替代了哪些“平台逻辑”?

受访者M4、F4 所在的团购群里均较少有人说话,但是群里偶尔会聊天交流日常生活“装修、修水管道、转让闲置”,与物业牵头、官方搭建的团购群不同,这些闲聊虽不热闹,但总有人回应。受访者F3 所在的小区提供了非常不同的个案,线上购物恢复之后其所在团购群仍组织了猪肉、排骨等硬通货的团购,价格与市价类似,在这个规模较小的小区里,居民选择参与的理由是,经过团购这一共同经历,他们非常信任组织团购的团长。其他受访者也多次提到,社区团购不仅仅打破了邻里之间的距离和陌生感,而且真正让“附近”得以可能:“对于周围的邻居,你不光是熟悉他们的面孔,而是清楚地知道他们的职业、家庭构成,甚至饮食习惯、性格特点,这是一种最本质的亲近。”(受访者M4)

回顾社区团购由特殊时刻兴起到在恢复日常生活后延续的全过程,团购团通过其数据化的运作模式和多边的连接能力,再现了平台运作的基本逻辑。平台企业以其对数据和双边市场的连接能力居于国家、市场与社会的中间地带,其本质是围绕商业运转、国家治理或文化认同,形成多边利益相关的网络效应①吕鹏、周旅军、范晓光:《平台治理场域与社会学参与》,《社会学研究》2022 年第3 期。。过往研究也认为,平台逻辑的内涵包括平台化与基础设施化两个主要面向②Helmond A.,Nieborg D.B.,Vlist F.N.,“Facebook’s Evolution:Development of a Platform-as-infrastructure”,Internet Histories,2019,3(2),pp.123-146.。其中,平台化指向平台企业广泛横向拓展链接能力,统合用户生产内容、用户社会资本③Helmond A.,“The Platformization of the Web:Making Web Data Platform Ready”,Social Media+Society,2015,1(2),pp.1-11.。而基础设施化具体是让每个用户成为数据源,并通过用户数据与相应信息的匹配,将平台的线上业务嵌入线下的生活基础设施之中④Langlois G.,Elmer G.,“Impersonal Subjectivation from Platforms to Infrastructures”,Media,Culture &Society,2019,41(2),pp.236-251.,如利用信息技术将货物运输等资本密集型行业平台化⑤Plantin J.C.,Lagoze C.,Edwards P.N.,et al.,“Infrastructure Studies Meet Platform Studies in the Age of Google and Facebook”,New Media &Society,2018,20(1),pp.293-310.。

具体来说,重大公共卫生事件时期的社区团购通过“数据化”的工作内容、“开放式”参与的组织形式与社会资本的嵌入让基层居民卷入这一临时的数据据点。进而,团购团以数据据点为基础,以团长为核心延展为与居委会、商家、物业的联结中枢,逐渐成为基层公共服务的基础设施。在这一过程中,“平台逻辑”并不是指团购依托的社交媒体平台,而是从数据据点到联结中枢的团购运作过程,复刻了平台企业从平台化到基础设施化,从数据收集到多边功能延展的运作方式。但是仍然值得注意的是,这一过程看似是扁平参与、开放沟通的,但因市场主体与个人社会资本的卷入而拥有了一定的风险。但是总体而言,线上购物恢复之后,团购并没有完全消散,社区团购并非止步于线上团购的替代品。相反,团购的后期延续恰恰彰显了团购改写了基层个体被统筹、组织的联结方式。

四、再组织化如何发生:基层、平台逻辑与市场交汇

本文所探索的重大公共卫生事件背景下的社区团购折射出基层社会再组织化进程的鲜明可能性。与以往的基层组织进程不同,这种再组织过程以购买物资为契机,完全由居民自发发起、自愿参与,几乎覆盖小区全部住户,在开放参与、叠合社会资本的数据据点基础上搭建联结中枢。在特殊的情景之下,团购这一现象承担了解决民生需求、维护社会稳定的再组织功能。更重要的是,以团购团为基础,社区基层形成了自我管理与服务的临时规约,与居委会、物业的协商体系,以及情感支持、互助自救的组织形式,搭建起了基层民众自我服务的线上系统。

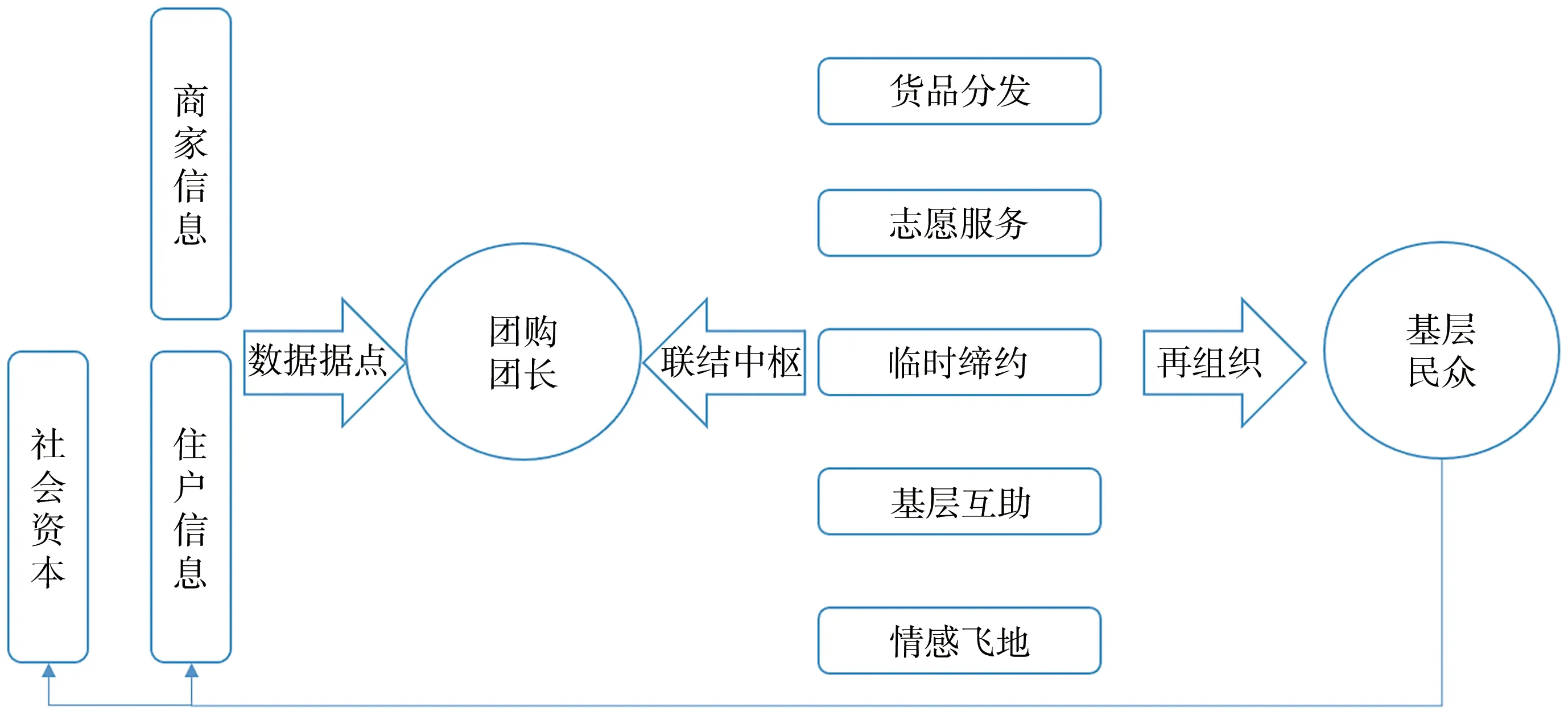

在经验现象的背后,有一个理论问题格外尖锐:平台逻辑驱动下的团购如何重塑社会再组织的方式?就传统而言,社会再组织化的进程总是涉及目标的重新界定、权力的重新分配、资源的重新整合及秩序的重新建立①胡重明:《再组织化与中国社会管理创新——以浙江舟山“网格化管理、组团式服务”为例》,《公共管理学报》2013 年第1 期。,尤其当社会治理需要面对的显著挑战,是利用散落在原子化个体中的社会资源重构社会资本②李行、杨帅、温铁军:《城市社区治理的再组织化——基于对杭州市社区治理经验的分析》,《中共中央党校学报》2014 年第2 期。之时,这种资源的重新配置和整合,可以通过政府部门网络和社会组织网络等多种形式实现③王诗宗、胡冲:《社会治理共同体建设路径:多重网络的再组织——基于舟山市“东海渔嫂”案例的研究》,《治理研究》2021 年第6 期。。然而笔者发现,社区团购通过其内嵌的平台逻辑、灵活的线上运转、迭代的公开参与打破了基层治理中参与主体的界限,形成了基层协同参与治理进程的共同体(如图1 所示)。而与以往的组织机制不同的是,传播技术裹挟着市场化的商业运行机制和盈利特征参与到了开放式的基层组织过程,让基层再组织演化出新的变量与可能。具体而言,平台逻辑嵌入的再组织过程,呈现出两个维度的更新:

图1 社区团购再组织模式示意图

其一,平台逻辑驱动的开放式参与和弹性运作方式,扩张了再组织能够覆盖的基层群体。尤其是原本高度流动、抽离于基层事务和在地联系,但是熟稔平台运作逻辑的中青年群体被纳入其中,成为基层自治的主导力量,这是传统基层组织形式未能广泛、有效触及的人群。青年人因为租房和流动,很难稳定地被纳入基层的组织管理体系,也更难与在地社区形成紧密联结。但这一群体具备的特点是,他们大多成长于平等参与、公开表达的平台生态,不仅深谙智能手机和传统网购的基本技能,更用抢单、接龙打榜、搜集数据的形式,将游荡在微博超话、淘宝社区、荣耀峡谷的年轻人拉回基于地缘的社区关系,并将大厂工作思维、追星技能衍生到团购团的运行之中。因此,从这一维度而言,平台逻辑与传播技术对于基层再组织的卷入,更新了传统组织方式未能覆盖的人群,并且在线上延展了基于社区的文化认同和情感抚慰,受访者F4、F5、M3 都曾因为当团长而与周围的年长邻居相识,在物资最为紧缺的时刻,三个人都有“邻居担心我们学生不会做饭,每天匀一些家里现做的好吃的放在我们门口”的经历,本质上推动了基层社区的人际联结和社会团结。

其二,市场盈利机制与个人社会资本的介入,让团长与团购团成为基层管理和民众日常生活维系的“中间地带”,打破了传统“通知与被通知”的双边治理模式,拓展了基层治理的参与界面,但也蕴藏着团长个人权威因把握稀缺资源而滥用组织权力的隐忧。在这一过程中,团长拥有模糊的身份,其穿梭于社区和民众的中间地带,打破了基层管理者与民众之间原本泾渭分明的边界。一方面,伴随着配送、团购行为与社区志愿服务等常规社区工作彼此渗透,反而塑造了崭新的合作共治,增加了民众在治理过程中的互动。另一方面,特殊时期对于生存资料的把控在某种程度上赋予了团长一定的资源特权,在一些特权被滥用的个案之中,团购的运行主要依靠团长的个人权威,并掺杂着团长的私利。在受访者F8、F9 所在小区,曾发生过因物品质量问题导致的居民与团长的争执、团长私下抬价的情况。在笔者访谈与观察的个案之中,这些矛盾通常被团长直接驳回,或是消解在“团购不易,体谅团长”的群体共识里。

因此,在“平台失灵”的时刻,团长群体在这种偶然的情况下临时充当了平台组织模式的替代品,由此派生出的社会再组织模式具有鲜明的条件、边界与不足。首先,这一再组织模式建立在基层居民无法自由获取市场资源的条件之下,团长通过充当居民社会资本和居民信息数据的中介者帮助购物市场流通至居民小区。因此,当平台恢复,居民可以拥有多样的购物选择之时,绝大多数团购群大幅减少了购物职能。尤其当配送力量与平台恢复了连接,扫荡了团购的暴利空间,社区团购因而未能再次晋升前台,而是作为大宗购物形式的补充发挥作用。然而,再组织化的延续恰恰体现在“团购群没有彻底消失”之上,群中对于日常生活的讨论以及因对团长个人人品的信任而延续的购物行为,恰恰展示了团购在推动人际联结的再组织成效。其次,“临时充当平台”终究与正规运营的平台组织不同,团长受市场和组织者的激励并参与其中,这虽然极大提高了团长组织和服务的能动性,尤其是团购团凝聚居民的效率,但是难以对其进行规范治理。团购群团长社会资本的介入、居委会人员“不在场”的线上空间、成为团长的开放渠道,以及团购背后潜在的盈利空间和把持稀缺资源的特权,也让市场与技术的合作成为一把需要被限制的双刃剑,对其的监督无法缺位。因此,回顾“偶然的社区团购”,以平台逻辑为基层治理带来的崭新启示,如何在日后的治理实践中提高基层居民的开放式参与和适度的利益激励或将成为一个可能的灵感。

五、结论与讨论

在经典的基层治理理论视野下,基层治理的再组织化本质上是通过重新整合社会资源,将“原子化”的个体纳入社会支持与福利体系之中,从而完善社会控制、社会整合、社会支持与社会福利的治理职能①张邦辉、吴健、李恬漩:《再组织化与社区治理能力现代化——以成都新鸿社区的实践为例》,《中国行政管理》2019 年第12 期。。尤其在实现国家治理体系和治理能力现代化的背景下,需要实现公共权力运行的制度化和规范化、民主化、法治、效率与协调五项标准②俞可平:《推进国家治理体系和治理能力现代化》,《前线》2014 年第1 期。,进而在政府、市场与社会中协调管理与服务关系③高小平:《国家治理体系与治理能力现代化的实现路径》,《中国行政管理》2014 年第1 期。。因此,基层治理本质上是建构开放、协商、高效的现代化治理体系:植根于基层社区的多元属性,协调基层政府、社会组织、社区居民的公共利益和社区认同④周庆智:《论中国社区治理——从威权式治理到参与式治理的转型》,《学习与探索》2016 年第6 期。。而“团长”们临时组建的团购群,无疑让基层治理再组织化这一理论命题拥有了新的启发和灵感。

本文聚焦于重大公共卫生事件中的社区团购这一临时却又具有探索性的基层再组织实践,探讨平台社会重塑基层治理逻辑的崭新可能。研究发现,不同于此前的社区团购与基层治理手段,这一阶段的社区团购再现了从数据连接到基础设施化的平台逻辑,实现了传播技术、市场利益与基层自治的交汇:一方面,社区团购以数据化统合居民、开放式自由参与、广泛链接社会资本的平台运作模式搭建了基层民众的数据据点;另一方面,以团长协调团购团成为基层的联结中枢,释放了基层民众参与治理与公共服务的广泛潜能。在这一过程中,团购团长模糊了管理者、民众与商家之间的角色边界,在居委会、物业与基层民众的关系桥梁中缔结社区个性化的协作机制。市场与技术的协作一方面形成了传统基层治理方式未能达到的治理激励,但同时也蕴藏着因把握稀缺资源而滥用组织权力的隐忧。更本质上,平台逻辑的深入在线上空间以团购群为窗口拓展了每一个个体携带自身社会资源、情感认同、协商意愿鲜活参与基层事务的可能,搭建了将个体生活、社会资源、基层公共服务、在地认同融合一体的治理单元。

回应治理的核心命题,善治的本质关切是如何最大限度推进公平、理性、高效、和谐的社会运转,缔结有序的社会共识。团购这一特殊的个案展现了平台社会之中理解基层的崭新立足点:当平台社会将更多元的个体、更具体的资源卷入平台化与基础设施化的进程,我们如何扩大能够有效组织的基层潜能?更进一步,基层治理再组织化该如何走向善治?如何在传统基层治理的体系之外,最大程度地缔结基层与民众的协作机制,实现个性化的关怀和真正广泛、有序的参与;如何让漂泊都市的年轻租房群体在赛博空间之外形成附近、在地的联结、承担基层责任;如何在数字技术成为生存技能的时代协调独居老人等数字弱势群体的生活保障。上述问题均是平台社会为基层治理提出的待解挑战,却也是理论和经验生发的崭新可能。

以物资采购为起点,团购团长被赋予日常生活中的英雄主义,其不仅承袭了购物平台的操作流程,更将开放式参与、数据化资源的形式、附近式关怀赋予基层。其背后展现的平台社会中基层治理如何深入个体、唤起广泛参与、形成社会共识的母题,依旧召唤着基层社区共同体的实现与达成。